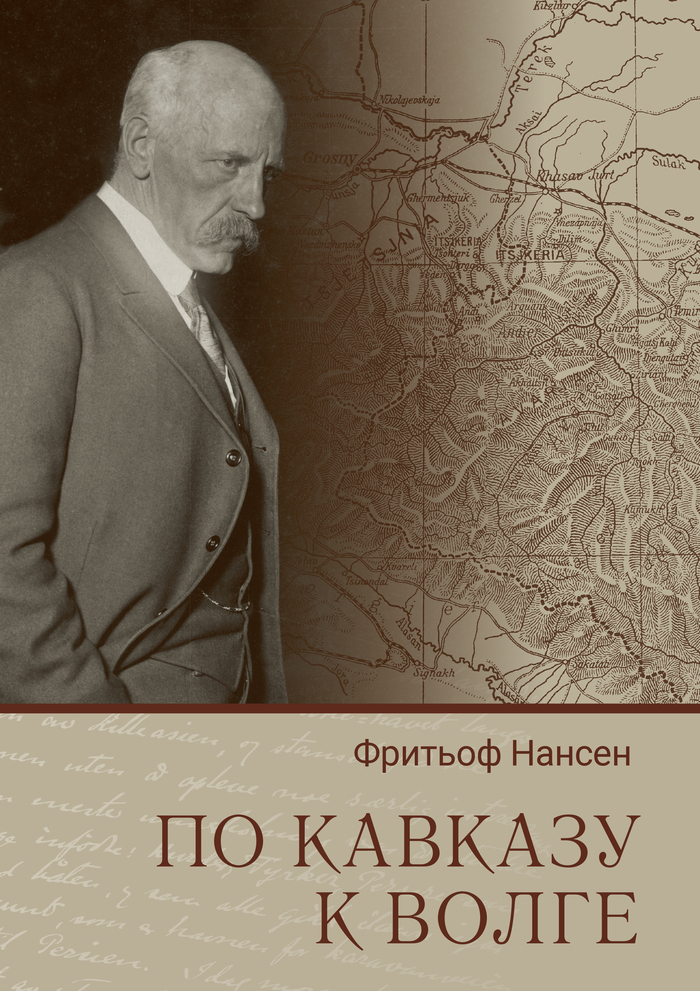

За следующие десять лет Нансен успел поработать послом Норвегии в Великобритании, сдружившись с королём Эдуардом VII, предпринять несколько океанографических экспедиций и совершить путешествие по Сибири, поднявшись по Енисею до Красноярска и завершив его во Владивостоке.

Он помогал Руалю Амундсену в организации его полярной экспедиции — впрочем, как и все, не подозревая, что Амундсен, выпросивший «Фрам» для похода на Северный полюс, отправится вместо этого в Антарктиду.

С началом Первой мировой войны Нансен был назначен президентом Норвежского союза обороны, а затем вёл сложные переговоры в США, добиваясь снятия эмбарго на поставки продовольствия, введённого в 1917 году.

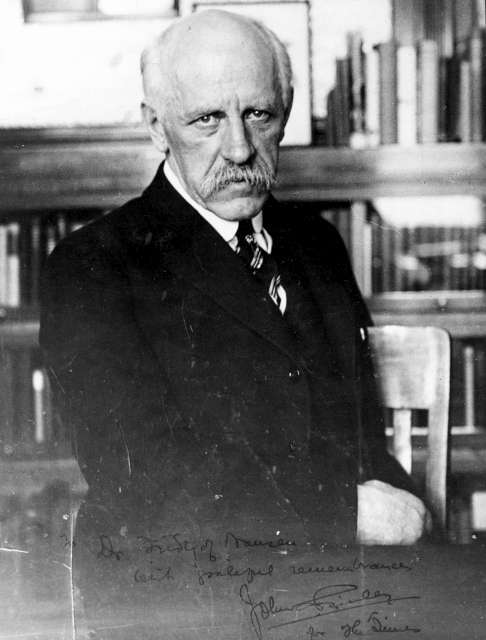

Всемирная известность, неподдельный авторитет и выдающиеся достижения в науке и дипломатии в итоге привели Нансена на пост Верховного комиссара Лиги Наций по репатриации военнопленных в апреле 1920 года.

Недавно организованная Лига Наций, призванная прекратить все войны на Земле и обеспечить лучшее будущее для всех жителей планеты, была обеспокоена судьбой сотен тысяч военнопленных Первой мировой, содержавшихся в Европе и Советской России.

Единственным их желанием было – вернуться на родину, и кто-то должен был организовать этот процесс.

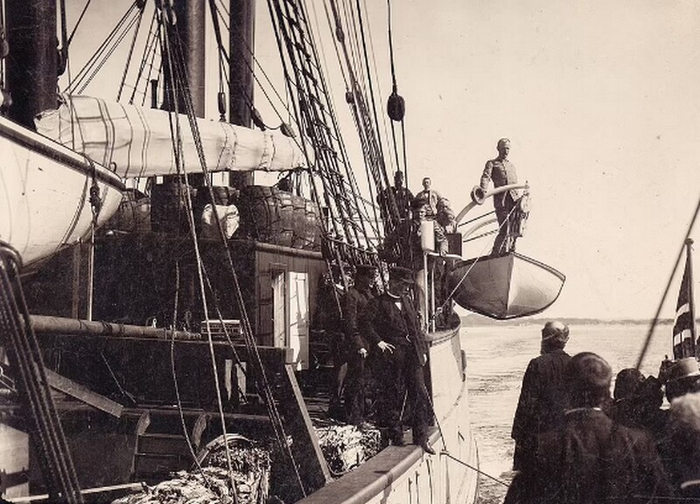

Нансен, бывавший в России и хорошо знавший местный уклад жизни, рьяно принялся за работу. После тяжёлых переговоров с советским правительством и мучительного поиска средств на перевозку, питание и расселение военнопленных, он сумел в течение полугода при помощи Международного Красного Креста организовать три двусторонних маршрута репатриации – через Балтику, Чёрное море и порт Владивостока.

Немцы возвращались в Германию, австрийцы в Австрию, а русские — в новую для них Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику.

В своём окончательном отчёте 1922 года Нансен заявил, что за два года удалось репатриировать 427 886 военнопленных из более чем 30 стран.

Одни обвиняли Нансена в симпатиях к большевикам, другие в любви к милитаристской Германии, но результат был налицо – почти полмиллиона солдат вернулись домой, наконец-то закончив свою бесконечную войну.

Нансен спас тысячи голодающих в России

Другим делом Нансена на посту Верховного комиссара Лиги Наций стала борьба с голодом в Советском Союзе. Революционные потрясения, Гражданская война и две засухи 1920 и 1921 года подряд привели к страшному голоду в русском Поволжье и на Украине.

Катастрофа затронула около 30 миллионов человек, ежедневно от истощения погибали тысячи людей – требовалось немедленно их спасать. И в то же время большевики настороженно относились к предложениям помощи от иностранцев, вполне справедливо видя за ними недружелюбные политические мотивы.

И тут всех снова выручил всемирный авторитет Нансена. Знаменитый полярник, учёный, представитель нейтральной Норвегии внушал доверие подозрительным большевикам и уже показал себя как беспристрастного и эффективного помощника, решив вопрос с репатриацией военнопленных.

В 1921 году Нансен встретился с народным комиссаром по иностранным делам РСФСР Георгием Чичериным и тот дал разрешение на поставки гуманитарной помощи.

Следующие два года были наполнены непрестанным поиском финансирования и каналов поставки продовольствия в Россию. Нансен горячо выступал в Лиге Наций, обращался напрямую к главам многих государств и привлекал частные благотворительные фонды.

К работе подключились американское общество квакеров, Международный Альянс «Спасем Детей», Красный крест и Международная рабочая помощь.

Параллельно с Нансеном в России на совсем иных условиях работала «Американская администрация помощи» — американцы смогли договориться об участии своих людей в организации благотворительных столовых и смогли наладить прозрачную систему распределения.

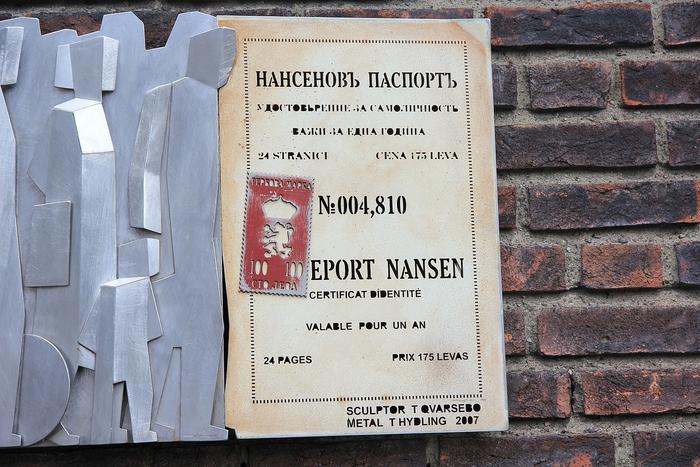

Нансен придумал паспорт для беженцев

В 1921 году, оценив успехи Нансена по возвращению военнопленных Первой Мировой и борьбе с голодом в России, Лига Наций нагрузила его ещё одним поручением. Нансену предложили должность Верховного комиссара по делам русских беженцев, считая, что эта тема будет логичным продолжением всей его работы и никто не справится с ней лучше него. Нансен охотно согласился.

Ситуация и правда была катастрофической – Европа была буквально наводнена русскими, бежавшими от большевистского режима. По самым скромным подсчётам количество эмигрантов достигало полутора миллионов человек, все эти люди находились в очень сложном положении – у них не было ни денег, ни жилья, ни легальных возможностей получить работу.

Юридический казус «людей без гражданства» превратился в настоящий тупик – эмигранты не имели права пребывать в чужой стране, но в то же время никаким способом не могли получить нужные легализующие документы. На фоне послевоенного кризиса и высокой безработицы в Европе мигранты были никому не нужны и власти просто перекидывали их из страны в страну, как теннисные мячики, не давая закрепиться на одном месте.

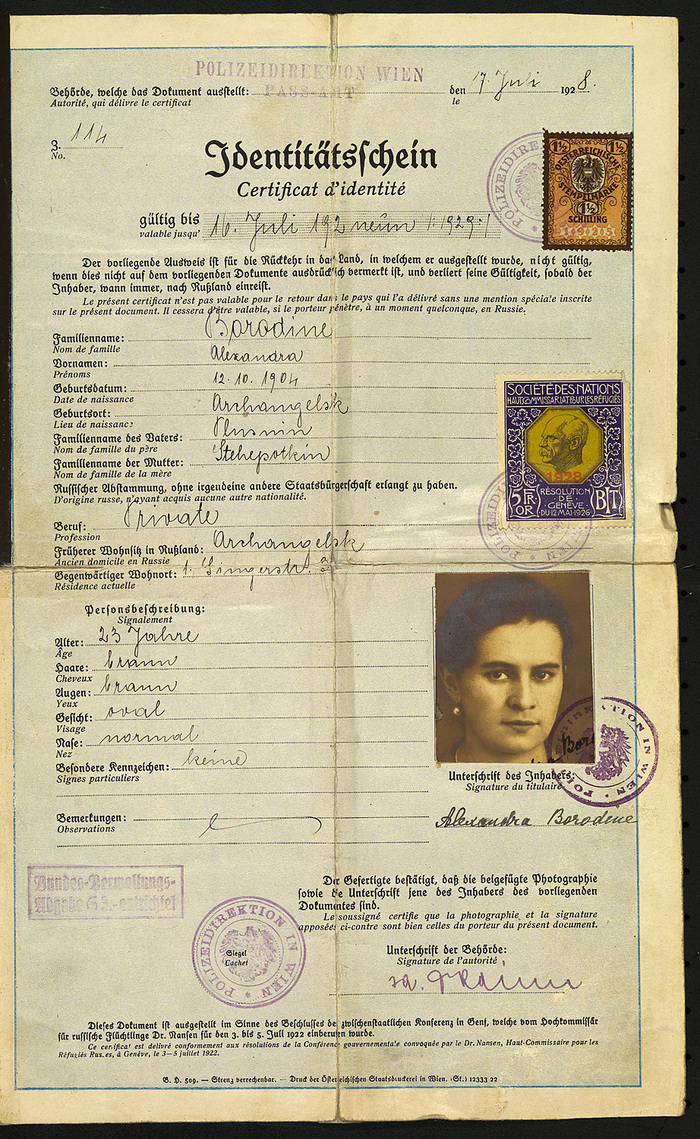

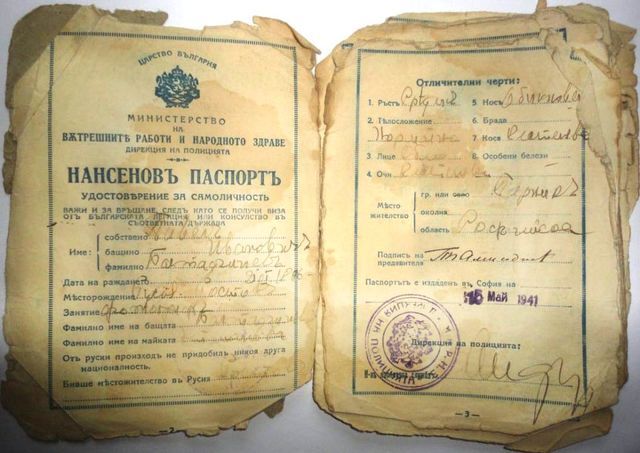

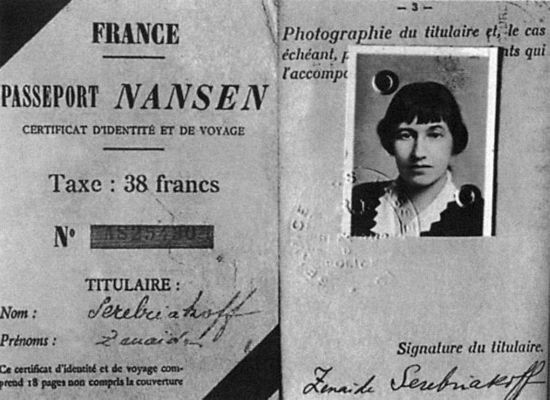

Решение, выработанное Нансеном, поражало своей простотой – он предложил создать единый документ для всех вынужденных переселенцев – «паспорт вынужденного беженца», который позволил бы легализовать их статус и дать возможность начать новую жизнь.

Для получения паспорта требовалось предоставить любые документы о своём старом гражданстве, быть чистым перед законом (то есть не подвергаться преследованию за уголовные преступления), предоставить фото и оплатить взнос в 5 франков. Деньги с этих сборов поступали в специальный фонд помощи беженцам.

По всей Европе открылись представительства верховного комиссара по делам беженцев, они играли роль своеобразных посольств для эмигрантов. К середине 1920-х годов в программе «Нансеновских паспортов» участвовало 43 страны, к 1942 году их количество увеличилось до 52.

«Нансеновский паспорт» удостоверял личность беженца и легализовывал его статус, позволяя официально подавать прошения в различные государственные органы, получать вид на жительство и разрешение на работу.

Это в буквальном смысле спасло жизнь сотням тысяч эмигрантов – сначала русских, а затем и беженцев других национальностей, в том числе огромному количеству армян, бежавших в Европу от турецкого геноцида.

Всего с 1922 года по 1951 год, когда ООН ратифицировала конвенцию о новом «Проездном документа беженца», по всей Европе было выдано около 600 000 «Нансеновских паспортов».

Обладателями этого документа были такие русские эмигранты, как генерал Деникин, балерина Анна Павлова, композитор Сергей Рахманинов, писатель Владимир Набоков. Большинство со временем получили гражданство стран пребывания и сменили свои «Нансеновские паспорта» на национальные документы, однако некоторые жили по временным паспортам долгие годы. Анастасия Ширинская-Манштейн, осевшая в Тунисе ещё в начале 1920-х годов, прожила с «Нансеновским паспортом» больше 70 лет, сменив его на новое российское гражданство только в 1997 году.

Нансен получил Нобелевскую премию мира

Возможно, сам Нансен предпочёл бы получить «нобелевку» по физиологии за свои многолетние зоологические исследования или премию в области физики за изобретение океанографии, но великий гуманист победил великого учёного, и 10 декабря 1922 года Фритьоф Нансен получил Нобелевскую премию мира.

Нобелевский комитет отметил «выдающиеся многолетние усилия господина Нансена по защите военнопленных, упорную борьбу с голодом, помощь русским беженцам и организацию перемещения населения в Малой Азии».

Часть своей премии (около 24000 фунтов стерлингов) Нансен потратил на строительство двух «образцовых ферм» в Советском Союзе – одной в Поволжье, а другой на Украине.

Фритьоф считал, что суперсовременные проекты, оснащённые новейшей сельскохозяйственной техникой и работающие по строго научной методике, станут примером эффективности для отсталого советского сельского хозяйства и помогут избежать страшного голода в будущем.

К сожалению, эксперимент продлился недолго — фермы закрылись всего год спустя, так и не показав каких-либо внушительных результатов.

Нансен, по сути, единственный человек, который получил Нобелевскую премию мира дважды. Первый раз — лично, в 1922 году. Второй раз — уже посмертно, в 1938-м, когда награды удостоилась созданная им «Нансеновская международная организация по вопросам беженцев».

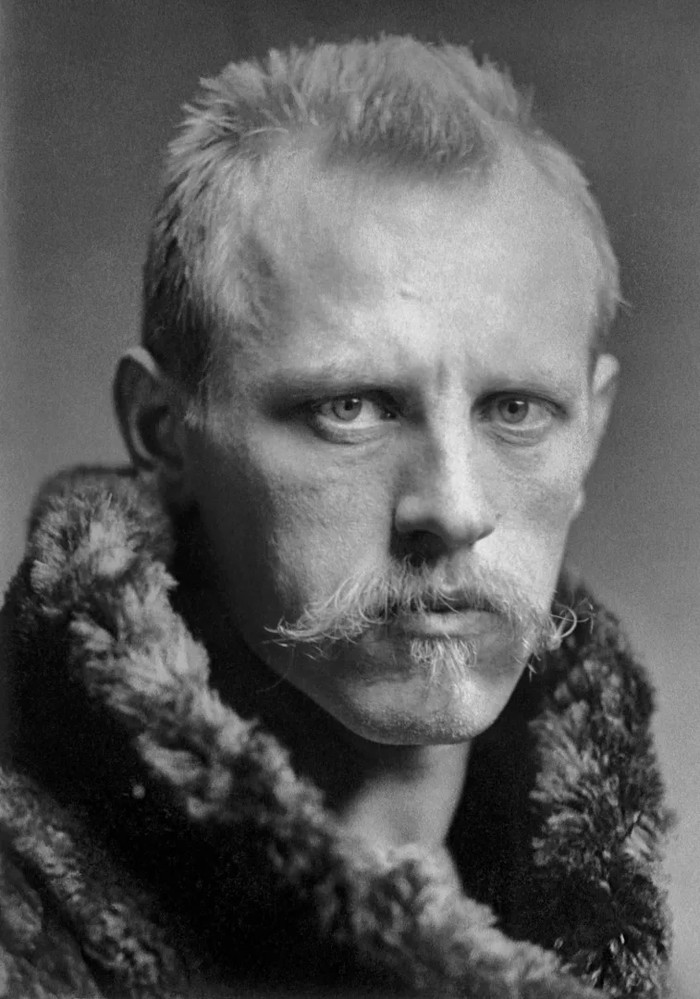

Нансен пользовался невероятным успехом у женщин

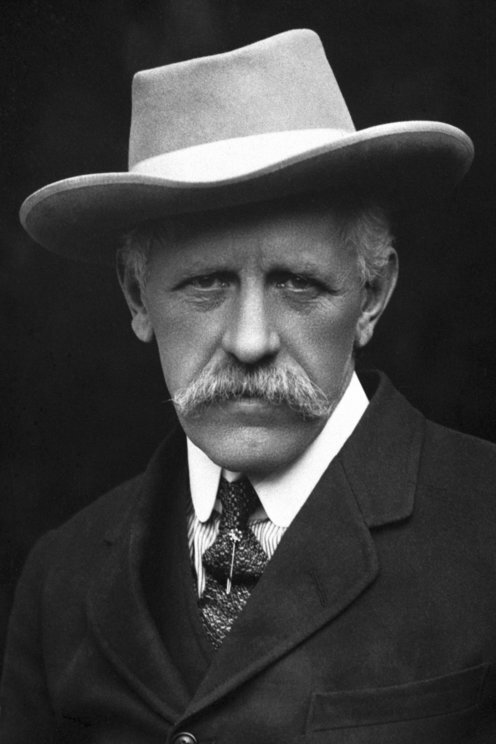

От родителей и самой природы Нансену достались выдающиеся внешние качества – высокий рост, широкие плечи, белокурая шевелюра и пронзительный взгляд. Привлекательная внешность, жгучий темперамент и жёсткий характер обеспечивали ему успех у женщин, которым он пользовался без всякого стеснения.

Первая возлюбленная Нансена — Эмми Касперсен, отказалась от помолвки с нищим препаратором Бергенского музея в 1884 году, о чём, вероятно, потом не раз жалела.

В 1886 году в Неаполе Нансен познакомился с шотландкой Марион Шарп, которая путешествовала по Европе вместе со своей матерью. Из этого романа тоже ничего не получилось, но Марион осталась его подругой на всю жизнь и помогла Нансену перевести диссертацию на английский язык.

К этому же периоду относятся и свидетельства о его связи с Софьей Ковалевской, одной из самых умных женщин своего времени.

Софья Ковалевская

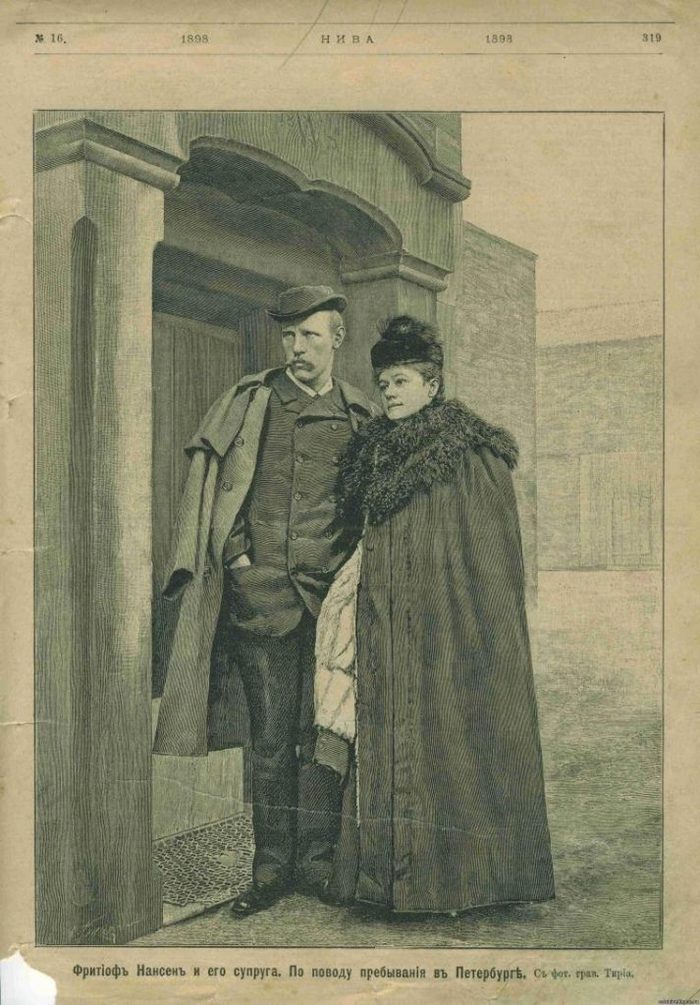

Со своей первой женой певицей Евой Сарс Нансен познакомился на лыжной прогулке в 1888 году. Спустя год, после своего возвращения из Гренландии, Нансен случайно встретил Еву на улице Кристиании.

Он выскочил из экипажа на полном ходу, подбежал к Еве, схватил её за руку и прокричал «Половинка! Я выиграл!», а затем так же стремительно догнал пролётку и вскочил в неё одним прыжком. Когда озадаченная подруга спросила у Евы что всё это значит, та ответила, что год назад они с Нансеном играли в «Половинки» — игру, когда двое съедают по половинке грецкого ореха и при следующей встрече должны успеть крикнуть «Половинка!», — кто успеет первым, тот требует себе любой подарок. Нансен потребовал саму Еву. В том же году они поженились.

Их семейную жизнь нельзя было назвать безоблачной, Ева рожала Нансену детей, а он бессовестно ей изменял.

Самым болезненным был роман с богемной артисткой Дагмар Энгельхарт по прозвищу «Драгоценность», а затем и наглый адюльтер с их соседкой Сигрун Мунте, которая буквально каждый день отправлялась на «конные прогулки» с Нансеном в близлежащий лес.

Кроме того, Нансен проводил большую часть времени в своих экспедициях и турне по всему свету, а скромная Ева воспитывала пятерых детей и ждала его возвращения.

Ева умерла от воспаления лёгких в 1907 году, когда Нансен служил послом в Лондоне. Её смерть оказала на него сильное влияние, но свою натуру он изменить не мог.

В 1911—1912 ходили упорные слухи о его романе с Кэтлин Скотт – женой британского полярника Роберта Фолкона Скотта. Они почти не скрывали своих романтических чувств, и Нансен строил далеко идущие планы, но всё оборвалось с известием о трагической гибели Роберта Скотта в Антарктике в 1912 году, тогда Кэтлин решила прекратить общение с Нансеном.

Другие слухи утверждали о возможной связи Нансена и королевы Мод, жены норвежского короля Хокона VII, так близко дружившего с Фритьофом – но это всего лишь слухи.

В 1919 году многолетний вялотекущий роман Нансена и Сигрун Мюнте увенчался их браком. Сигрун Мюнте развелась со своим мужем – пожилым художником Герхаром Мюнте и до конца жизни Фритьофа стала новой хозяйкой семейного поместья Нансенов, переехав буквально в соседний дом.

Сигрун Мюнте в 17 лет.

Последней любовью Нансена стала американская журналистка и писательница норвежского происхождения Бренде Уеланд. Нансен познакомился с ней в 1929 году, когда приехал в США обсуждать строительство цеппелина для путешествий по Арктике.

Юная Бренда договорилась с ним об интервью и влюбилась в пожилого уже полярника с первого взгляда. До самой своей смерти в 1930 году Нансен писал ей трогательные письма и отправлял не менее «трогательные» снимки — нагуглить их не составит труда, и надо признать, что в свои 68 лет Нансен выглядел более, чем достойно.

Едва ли в мировой истории найдётся ещё с десяток людей с биографией такого накала, но даже среди них Нансен выделяется своей практичностью и целеустремлённостью.

Нансен не был авантюристом, но каждый свой шаг делал выверенно и каждой работе отдавался до самого конца.