Военный блогер Гузенко: В Российской армии много подразделений псевдоспецназа

Военный блогер Егор Гузенко выступил против подразделений псевдоспецназа в Российской армии. Этой теме он посвятил пост, опубликованный в Telegram.

Блогер указал, что для службы в спецназе бойцы проходят строгий отбор и получают специальную подготовку. «А все эти "пушистые" и "шерстяные береты" которых сейчас развелось пруд пруди (...) — ничего специального не выполняют», — утверждает Гузенко. Такие воинские формирования он назвал «тупо пехотой», не уточнив, о каких именно подразделениях может идти речь.

После начала СВО Гузенко критически высказывался о спецназе «Ахмат». Также он заявлял о поступавших в его адрес угрозах якобы от «Ахмата».

Пруф

Отряд «Арбат», Урал

Месседж от Урала хейтерам

"Горячая точка" (Flashpoint). Сериал о суровых буднях канадского спецназа

Всем привет! Сегодня речь пойдёт про канадский сериал "Горячая точка" (Flashpoint). Как-то поймал себя на мысли, что у канадских сериалов есть некая "визитная карточка". В них нет динамики голливудских творений, сюжет развивается спокойно и неторопливо, но зато герои прописаны довольно подробно и глубоко. На передний план выходит не экшен, а отношения между людьми. И в этом плане наш сегодняшний сериал не является исключением.

В предмете сегодняшней рецензии мы видим так называемую оперативную группу "Стратегического отряда реагирования" (Strategic Response Unit - SRU), которая специализируется на разрешении кризисных ситуаций в Торонто. В чём-то напоминает наш отечественный СОБР. Каждый эпизод представляет собой отдельную историю, где команда сталкивается с заложниками, самоубийцами, вооруженными преступниками или эмоционально нестабильными людьми. Однако, в отличие от многих процедуралов, сериал не сосредотачивается исключительно на захватывающих перестрелках и взрывах. Вместо этого он углубляется в психологию персонажей, как членов SRU, так и тех, с кем им приходится сталкиваться. На протяжении всех сезонов мы видим развитие отношений между членами команды. Они - не просто коллеги, работающие вместе. Они - семья, связанные узами доверия и взаимопомощи. Каждый из них имеет свою собственную историю, свои собственные проблемы и свои собственные способы справляться со стрессом. Зритель становится свидетелем их личных триумфов и трагедий, их внутренних конфликтов и их способности находить поддержку друг в друге.

Особое внимание уделяется лидеру команды, сержанту Грегори Паркеру, роль которого невероятно убедительно исполнил Энрико Колантони. Паркер - не просто командир, он - психолог и переговорщик, способный сопереживать людям, находящимся в кризисе. Он умеет находить общий язык с ними, понимать их мотивы и убеждать их сделать правильный выбор. Его эмпатия и проницательность не раз спасали жизни и предотвращали трагедии.

Но вся фишка здесь в том, что здесь главный герой — это не какой-то один суперкоп, а именно их команда, их сплочённость. Ты смотришь, как эти люди работают как один отлаженный механизм, где каждый друг за друга горой. Они не просто коллеги, они почти семья, и каждая операция для них — это не только про то, чтобы обезвредить преступника, но и про возможность достучаться до него, понять, что довело человека до края. И что особенно цепляет в «Флэшпойнте», так это то, что пистолеты и штурм — это всегда крайняя мера. Основа основ для этого отряда — переговоры. Ты буквально стоишь плечом к плечу с их переговорщиком, когда он часами может говорить с тем, кто, скажем, с гранатой в руке отчаялся настолько, что готов на всё. Сериал мастерски показывает, что по ту сторону баррикады часто находится не монстр, а сломленный жизнью человек, попавший в безвыходную ситуацию. Эти диалоги — настоящая нервная ось всего шоу. Ты видишь, как спецназовцы вслушиваются в каждое слово, в каждый вздох, пытаясь найти ту самую зацепку, которая позволит избежать кровопролития. Они не просто ждут команды «огонь», они искренне пытаются достучаться, понять и вытащить человека из пропасти, в которую он падает. Это создает невероятное напряжение, потому что ты никогда не знаешь, в какой момент отчаявшаяся душа пойдет на контакт, а в какой сорвется в небытие. И именно эта грань, тонкая, как волос, делает сериал таким глубоким и человечным.

Именно в переговорах «Флэшпойнт» раскрывается во всей своей силе. И здесь Грэг Паркер — это не просто командир с рацией, а настоящий мастер психологического айкидо. Его диалоги с преступником — это и есть тот самый тихий, невидимый зрителю поединок, который часто важнее и напряженнее любой перестрелки. Паркер никогда не давит и не читает мораль. Он как будто заходит с другой стороны, находя в самом отчаявшемся человеке ту самую щель, через которую можно пробиться к его человечности. Он говорит тихо, спокойно, и в его голосе нет ни капли осуждения — только понимание и готовность слушать. Он не побеждает противника, а буквально ведет его за собой из тупика его же собственного отчаяния, шаг за шагом, слово за словом. Это тончайшая работа, где одно неверное слово может стать фатальным, а верная интонация — спасти жизнь. И пока снайперы держат на прицеле цель, Паркер ведет свою дуэль — не на жизнь, а на возвращение к жизни. Он сражается не с человеком, а с его болью, и в этом его главная сила и главное оружие всего отряда.

Кстати, когда я смотрел сериал, в голове почему-то вырисовывалась некая аналогия с "Чёрным отрядом" Глена Кука. Параллель с данным произведением есть, хотя на поверхности это абсолютно разные вселенные — суровый фэнтези-мир и современный полицейский процедурал. Что же тут общего? Если в «Чёрном отряде» Отряд — это изначально сборище циничных наёмников, которых сплавили на гиблое задание и которые выживают только потому, что держатся друг за друга сквозь предательства командования и ужас вокруг, то в «Флэшпойнте» этот принцип доведён до своей светлой, идеалистической противоположности. Но в основе и там, и тут — идея братства. Внешний мир может не понимать, бояться или даже предавать. Командование Паркера (как и Леди в «Чёрном отряде») иногда ставит перед ними невыполнимые задачи с высокими рисками. И единственное, на что действительно может положиться каждый член команды — это на своего напарника слева и справа. Они живут по своим внутренним законам, покрывают друг друга не потому, что должны, а потому что иначе нельзя — иначе не выжить морально в том аду, в который они ежедневно спускаются. Их сила не в суперспособностях или магии, а в абсолютном доверии и выверенных до автоматизма действиях. Оба отряда, и фэнтезийный, и полицейский, в конечном счёте, воюют не столько с внешним врагом, сколько с бессмысленной жестокостью мира, пытаясь сохранить в нём хоть крупицу человечности. Просто одни делают это с мечом и арбалетом, а другие — с снайперской винтовкой и рацией переговорщика. И как я уже и писал выше - в обоих произведениях главным героем является не кто-то конкретный, а весь отряд в целом.

«Флэшпойнт» — это мастерский пример того, как можно создавать напряжение без постоянной беготни и пальбы. Его ритм действительно кажется размеренным, даже методичным: вот команда приезжает на вызов, вот оценивает обстановку, вот снайперы занимают позиции, а переговорщик начинает свой неторопливый диалог. Но именно в этой кажущейся неторопливости и кроется главный крючок. Напряжение нарастает не от действия, а от тишины, от паузы, от дрожащей руки человека на краю пропасти. Ты вместе с героями вслушиваешься в каждое слово, в каждый шорох в наушниках, пытаясь угадать, что же произойдет в следующую секунду. Сорвется ли человек? Выстрелит ли кто-то не вовремя? Сработает ли их план? Создатели превосходно переводят физическое противостояние в психологическое. И этот внутренний саспенс, это чувство, что трагедия висит на волоске, держит зрителя в тисках гораздо крепче, чем любая спешка. Ты не смотришь на экран в расслабленной позе, ты в него вчитываешься, проживая каждую секунду этого тягучего, невыносимого ожидания развязки вместе с командой. Это не яркий взрыв, а тлеющий фитиль, который горит прямо у тебя в груди всю серию. Я думаю, что данный сериал - это не развлечение в чистом виде. Это – драма, заставляющая задуматься о человеческой природе, о том, что движет людьми в моменты отчаяния, и о том, как важна поддержка и понимание в сложных жизненных ситуациях. Это сериал о героях, которые сталкиваются с тяжелыми последствиями своей работы, о жертвах, которые пытаются выжить, и о надежде, которая всегда остаётся, даже в самые темные времена. В целом, "Горячая точка" - это качественный канадский сериал, который заслуживает внимания. Он подкупает своей реалистичностью, психологической глубиной и сильными актерскими работами. Если вы ищете сериал, который заставит вас сопереживать героям и задуматься о важных жизненных вопросах, то "Горячая точка" - отличный выбор. Ну а я перейду к заключению...

Заключение.

В заключение, хочу сказать следующее. «Флэшпоинт» оставляет ощущение редкой и искренней цельности. Это история не про супергероев в броне, а про профессионалов, которые, несмотря на всю свою выучку и технологичность, остаются людьми — уязвимыми, сопереживающими, порой сомневающимися. Сериал мудро избегает простых решений, предлагая вместо чёрно-белой картины мира глубокое погружение в оттенки человеческой психологии и морали. Его главная сила — в удивительном балансе. Здесь боевые операции неотделимы от тихой, методичной работы души, а братство отряда становится тем фундаментом, который позволяет им выдерживать чудовищное давление их работы. «Флэшпойнт» не просто развлекает экшном, а заставляет задуматься о цене спокойствия, о природе отчаяния и о том, что даже в самых тёмных ситуациях именно человечность — самый действенный инструмент. Этот сериал уверенно стоит особняком в жанре полицейской драмы, предлагая не шаблонное зрелище, а вдумчивое и эмоциональное высказывание о тех, кто каждый день несёт на своих плечах груз чужих трагедий, не переставая при этом верить в возможность спасти хотя бы одну жизнь.

В итоге, на мой субъективный взгляд, «Флэшпойнт» становится эталонным примером того, чем славятся канадские сериалы — своей глубиной и человечностью вместо гонки за зрелищностью. В нём нет голливудской динамики ради самой динамики, когда взрывы и погони заслоняют собой суть. Здесь иное богатство: размеренный, почти "документальный" ритм, позволяющий не спеша вникнуть в обстоятельства и мотивы каждого — и спецназовца, и того, кто по ту сторону прицела. Эта неторопливость — не недостаток, а осознанная сила. Она дает возможность прочувствовать весь груз ответственности, лежащий на команде, и становится почвой для удивительно тонкой проработки персонажей. Мы верим в их дружбу, переживаем их травмы и понимаем их непростые выборы именно потому, что создатели не торопятся, доверяя зрителю. «Флэшпойнт» — это не про то, как круто стрелять. Это про то, как тяжело и важно — оставаться людьми в самых бесчеловечных обстоятельствах. И в этой тихой, вдумчивой правоте — его главная победа и отличие от множества других сериалов жанра. Таким образом, сериал предлагает зрителю не просто развлечение, а полноценное, эмоциональное и глубокое погружение в мир, где цена ошибки — человеческая жизнь, а главное оружие — не пуля, а слово и готовность понять. Самое забавное, что когда я начинал его смотреть, я думал что посмотрю пару серий и брошу. Нудноват он был на старте. Да и каждая серия начиналась одинаково. Нас вводили в суть сюжете "с середины ситуации", а потом отправляли в начало. Далее - начало ситуации, планирование операции, расследование и переговоры. И так в каждой серии. Вначале он мне вообще не зашёл, но продолжив его смотреть... не заметил, как закончилась последняя серия последнего сезона. Такие дела. Так что - рекомендую, может и вам зайдёт-).

А на этом у меня всё. Всем позитива в наше непростое время и побольше хороших фильмов и приятных впечатлений.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РОССИЙСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

ЧАСТЬ I (НАЧАЛО)

АВТОР: КИР ГИЛЕС

ЦЕНТР ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА НАТО ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ КОММУНИКАЦИЯМ

Центр передового опыта НАТО “StratCom”, расположенный в Латвии (!) — это многонациональная межсекторная организация, которая предоставляет всесторонний анализ, консультации и практическую поддержку альянсу и союзным государствам

По месту (стране) расположения данного института становится всё понятно!

Данный доклад должен был быть, но не обязан, включен в... что-то там официальное)

Стоит отметить, что данный доклад вышел в "свет" (!) в 2015 году...

За 18 месяцев, прошедших после захвата Россией Крыма, западное понимание российских методов ведения информационной войны развилось до неузнаваемости. Из удела нескольких изолированных специалистов изучение использования Россией информационного инструмента превратилось в мейнстрим. В ряде превосходных расследований подробно рассматриваются идеологическое обоснование и концептуальные основы российского подхода к информационной войне[1]. Появился значительный объем исследований, подробно описывающих оперативные меры, применяемые Россией[2].

Вызов российской информационной войны — это не статичная ситуация, а развивающийся процесс. Российский подход эволюционирует, развивается, адаптируется и, как и другие российские оперативные подходы, выявляет успехи и закрепляет их, и, наоборот, отказывается от неудачных попыток и идет дальше. В результате не следует ожидать, что Россия будет вести последнюю войну, когда в следующий раз решит использовать компонент информационной войны в новом конфликте. Другими словами, те страны или организации, которые считают, что понимают российскую информационную войну на основе текущих исследований, и готовятся к видимым на данный момент угрозам и возможностям, устарели и будут в очередной раз удивлены тем, что произойдет дальше. Поэтому в данной статье рассматриваются не только некоторые концептуальные основы российского подхода к информационной войне, но и новые разработки, которые до сих пор не получили широкого освещения в открытых источниках, а также их потенциальные последствия для следующей волны информационного противостояния с Россией.

[1] В том числе, в частности, Ульрик Франке в работе “Война невоенными средствами: Понимание российской информационной войны”, отчет FOI FOI-R--4065--SE, март 2015

[2] Вот несколько недавних примеров: Павел Кошкин, «Парадокс кремлевской пропаганды: как она пытается завоевать сердца и умы», Russia Direct, 02апреля 2015 года, http://www.russia-direct.org/analysis/paradox-kremlin-propaganda-how-it-tries-win-hearts-and-minds; Бен Ниммо, «Анатомия информационной войны: Как работает российская пропагандистская машина и как ей противостоять», CEPolicy.org, 15 мая 2015 года, http://www.cepolicy.org/publications/anatomy-info-war-how-russias-propaganda-machine-works-and-how-counter-it; Jolanta Darczewska, “The Devil Is In The Details: Информационная война в свете военной доктрины России”, Точка зрения No 50, Ośrodek Studiów Wschodnich, май 2015.

ПРЕКУРСОРЫ

В настоящее время все большее распространение получает понимание того, что информационная война в российском понимании не должна сопоставляться с более современными западными концепциями информационных операций или информационной деятельности. В глоссарии ключевых терминов информационной безопасности Военной академии Генерального штаба, посвященном «информационной войне», проводится четкое различие между российским определением — всеохватывающим и не ограничивающимся военным временем и западным ограниченными тактическими информационными операциями, проводимыми во время боевых действий[1]. В некоторых западных военных определениях эти операции фактически сводятся к обману, предоставляя военному командиру противника ложную оперативную информацию, на основе которой он может принять решение[2]. Но российский подход гораздо шире, чем просто сеять ложь и отрицание, например, утверждая, что российские войска и техника находятся не там, где они, очевидно, находятся. Вместо этого российские государственные и негосударственные субъекты используют историю, культуру, язык, национализм и многое другое для проведения дезинформационных кампаний с использованием кибернетических средств, преследующих гораздо более широкие цели.

Тем не менее многие аспекты нынешних дебатов о природе информационной войны — и её соотношении с «чистой» кибервойной — уже десятилетиями известны специалистам на Западе[3]. Как сказал более десяти лет назад выдающийся исследователь российского образа мышления Тимоти Л. Томас: «Что действительно отличается [в России], так это концептуальное понимание информационной операции с культурной, идеологической, исторической, научной и философской точек зрения. Различные призмы логики могут предложить совершенно разные выводы о намерениях, целях, смертоносности или посягательстве на суверенитет информационной операции; и эта логика может привести к новым методам атаки целей совершенно нетрадиционными и творческими способами»[4].

Задолго до появления «Исламского государства» борьба с исламским экстремизмом давала объективные уроки того, как подрывная информационная деятельность может использовать современную медиасреду и гиперсвязь Интернета для достижения стратегических целей. По утверждению Усамы бен Ладена, «очевидно, что медиавойна в этом веке является одним из самых сильных методов; фактически её соотношение может достигать 90% от общей подготовки к сражениям»[5]. В частности, в предыдущее десятилетие борьба с исламским экстремизмом в Интернете дала опыт «многоуровневой операции онлайн-СМИ, в которой ряд производственных подразделений... производят контент, соответствующий основному... посланию»[6] — явление, которое теперь в гораздо больших масштабах повторяет Россия. В американском исследовании 2006 года, которое спустя десятилетие кажется архаичным, рассматривался потенциал «мира блогов, блогеров и их взаимосвязей» для проведения информационных операций, но при этом был выдвинут ряд конкретных соображений, которые и сегодня актуальны для российского использования социальных сетей[7]. Совсем недавно уже были опубликованы исследования использования социальных сетей в целях политического влияния, вплоть до смены режима (хотя даже во время «арабской весны» на Западе этому уделял внимание лишь узкий круг специалистов)[8]. Но недавнее признание успехов информационных кампаний как России, так и «Исламского государства» вызвало гораздо более широкий сдвиг в концептуальных рамках информационной угрозы со стороны западных СМИ, руководства и общества. В условиях существенно новой информационной угрозы развивается понимание того, что онлайновая проблема не является только «кибернетической», и что враждебная информация в виде контента, а также кода, несет в себе проблемы и вызовы.

[1] «Словарь терминов и определений в области информационной безопасности», Военная Академия Генерального Штаба, 2-е издание, Москва Военинформ, 2008.

[2] Широкий спектр оговорок, применяемых отдельными странами к доктрине НАТО по информационным операциям, свидетельствует о противоречивом характере этого вопроса. См. публикацию НАТО AJP—3.10, «Объединенная доктрина НАТО по информационным операциям».

[3] Приведём несколько недавних примеров: Павел Кошкин, «Кибервойна 2.0» (см., например, обширную подборку эссе в книге Алана Д. Кэмпена и Дугласа Х. Дирта (ред.) «Кибервойна 2.0: Мифы, тайны и реальность», AFCEA International Press, Fairfax, Virginia 1998. Показателен тот факт, что еще в 1998 году информированные эксперты уже говорили о «кибервойне 2.0».

[4] Тимоти Л. Томас, «Диалектическое и эмпирическое мышление: Десять ключевых элементов российского понимания информационных операций», Journal of Slavic Military Studies, 1998, Vol.11, No.1, с. 40-62.

[5] Усама бен Ладен, цитата из книги Джека Барклая «Подрыв онлайновых продаж «Аль- Каиды» — возможности для стратегических сообщений в Интернете», неопубликованный документ Академии обороны Соединенного Королевства от 2010 года.

[6] Violent Islamist Extremism, The Internet, and the Homegrown Terrorist Threat», Комитет Сената США по национальной безопасности и правительственным делам, 8 мая 2008 г., http://www.hsgac.senate.gov//imo/media/doc/IslamistReport.pdf

[7] Джим Киннибург и Дороти Деннинг, «Блоги и военная информационная стратегия», IOSphere, лето 2006 года, доступно по адресу http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/37156/Blogs-IO....

[8] Например, Скотт Рэйлтон, «Революционный риск — кибертехнологии и угрозы в ливийской революции 2011 года», Военно-морской колледж США, 2013.

ВОЙНА И МИР

Украинский конфликт наглядно демонстрирует, как Россия рассматривает кибернетическую деятельность в качестве подмножества, а иногда и посредника, гораздо более широкой области информационной войны[1]. Фактически, методы, наблюдаемые на Украине и вокруг неё, представляют собой кульминацию эволюционного процесса в российской теории и практике информационной войны, стремящейся возродить устоявшиеся советские методы подрывной деятельности и дестабилизации и обновить их для эпохи Интернета[2]. При всём своём инновационном использовании социальных сетей, современные российские подходы имеют глубокие корни в давней советской практике[3]. Как отмечает Йоланта Дарчевска в подробном обзоре освещения информационной войны в новой Военной доктрине России, «доктринальные предположения об информационной войне демонстрируют не столько изменения в теории её ведения... сколько применение старых методов (саботаж, тактика диверсий, дезинформация, государственный террор, манипуляция, агрессивная пропаганда, использование потенциала протеста среди местного населения)»[4].

Основные принципы российского подхода к информационной безопасности и информационным угрозам были последовательно изложены в декларативной политике России[5], а развитие их реализации можно проследить по множеству официальных российских документов, излагающих подход к информационной безопасности[6]. Публичные военные дискуссии об интеграции и использовании киберпространства для облегчения компрометации каналов принятия решений противника, а также сетей командования и управления, имеют в России предысторию, восходящую к началу 1990-х годов, если не раньше[7]. Но, как и в случае с военной трансформацией России, эта эволюция ускорилась после войны с Грузией в 2008 году, когда ограниченная эффективность в информационной сфере стала одним из многих критических замечаний в адрес российских вооруженных сил. В то время в России было выдвинуто предложение о создании специальных «информационных войск», целью которых было бы: «создание информационного пространства, обеспечивающего учет интересов России в международной действительности»[8]. К началу 2014 года, перед российским наступлением на Крым, стало ясно, что «информационные операции, которые могут включать в себя широкое социально- психологическое манипулирование... комфортно чувствуют себя в русле российской военной мысли»[9].

Одним из наиболее ярких элементов этой эволюции стал российский подход к отношениям между информационной войной и традиционным состоянием войны. Размывание границ между войной и миром и возникновение «серой зоны» неоднократно отмечается в последних российских военных работах о природе войны, включая, в частности, доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, широко известный на Западе как «доктрина Герасимова»[10]. Действия в киберпространстве уже были определены как делающие возможными боевые действия вне формальной войны.

Согласно одному из аналитических исследований 2011 года, «разграничительные линии между войной и миром могут быть легко разрушены в киберпространстве. Ущерб (какого бы характера он ни был) может быть нанесен противнику, формально не переступая границы между войной и миром»[11].

Исключительное исследование взглядов россиян на информационные операции и информационную войну (ИВ), проведенное шведским оборонным исследовательским агентством FOI, отметило в прошлом году следующее: «Что касается сетевых и компьютерных операций в ИВ мирного времени, то вирусы и другие вредоносные программы важны для компрометации информационных активов инженерных систем противника. Другим аспектом ИВ является накопление (кража) информации о противнике путем сбора разведданных, а также разработка и испытание собственного оружия ИВ»[12].

Всё это радикальный отход от прежних российских взглядов на статус информационной войны. В середине 1990-х годов ведущие эксперты Тимоти Л. Томас и Лестер Грау писали, что:

«...с военной точки зрения ведение информационной войны против России или её вооруженных сил категорически не будет рассматриваться как невоенная фаза конфликта, независимо от того, будут ли в ней жертвы или нет... учитывая возможность катастрофического применения противником средств информационной войны, как по экономическим или государственным системам управления, так и по боевому потенциалу вооруженных сил... Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие сначала против средств и сил информационной войны, а затем и против самого государства-агрессора»[13].

Это и аналогичные нововведения в российском информационном военном мышлении[14] заложили основу для творческого подхода к достижению информационного господства, который был продемонстрирован в Крыму — об этом мы расскажем ниже.

[1] Анализ того, как это реализуется, см. в главах книги Кеннета Гирса (ред.) «Кибервойна в перспективе: Российская агрессия против Украины», NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE), декабрь 2015 года.

[2] Более подробно рассматривается в статье Кейра Джайлса «Инструментарий России», глава в книге «Российский вызов», Chatham House, Лондон, июнь 2015 года.

[3] Клифф Кинкейд, «Как Путин использует «активные меры» в стиле КГБ», Accuracy in Media, 9 апреля 2014 года, http://www.aim.org/aim-column/how-putin-uses-kgb-style-active-measures/

[4] Йоланта Дарчевска, «Дьявол кроется в деталях: Информационная война в свете военной доктрины России», OSW Point of View No. 50, май 2015 года.

[5] Например, «Основные направления государственной политики Российской Федерации в области обеспечения международной информационной безопасности на период до 2020 года», утвержденные Президентом Российской Федерации 24 июля 2013 года.

[6] Кейр Джайлс, «Публичная позиция России по вопросам киберпространства», в C. Czosseck, R. Ottis, K. Ziolkowski (Eds.), 2012 4th International Conference on Cyber Conflict, Tallinn, June 2012, pp. 63-75

[7] См. В.М. Лисовой, «О законах развития военного борьбы и неотложных тенденциях в области образования», журнал «Военная Мысль», Выпуск 5, 1993.

[8] «Россия недооценивает информационные ресурсы и проигрывает Западу», статья без авторства, Новый регион, 29 октября 2008 года.

[9] Стивен Бланк, «Признаки нового российского мышления о вооруженных силах и войне», Eurasia Daily Monitor, 12 февраля 2014 года.

[10] Валерий Герасимов, «Ценность науки в предвидении», журнал «Военно-промышленный курьер», No 8 (476), 27 февраля 2013 года.

[11] Павел Антонович, «Кибервойны: Природа и содержание», Военная мысль, 2011, No 3, том 20, с. 35-43.

[12] Стефан Бланк, «Признаки нового российского мышления о вооруженных силах и войне», Eurasia Daily Monitor, 12 февраля 2014 года.

[13] Павел Антонович, «Кибервойны: Природа и содержание», Военная мысль, 2011, No 3, том 20, с. 35-43.

[14] Исследование, проведенное накануне украинского конфликта Тимом Томасом в статье «Стратегия информационной войны России: Сможет ли страна справиться с будущими конфликтами?», Журнал славянских военных исследований, 10 марта 2014 года, с. 101-130.

РОССИЙСКИЕ ЦЕЛИ

Для того чтобы понять весь спектр возможностей, доступных специалистам по планированию в Москве, необходимо усвоить ключевой принцип российского подхода к информационным операциям: важна сама информация, которая является объектом операций, независимо от канала, по которому эта информация передается. Цель состоит в том, чтобы контролировать информацию в любой её форме. В этом контексте, в частности, киберпространство — это лишь техническое представление информации, стоящее в одном ряду с другими её носителями, такими как печатные издания, индивидуальное или массовое сознание и многое другое. Этот принцип необходимо постоянно иметь в виду при рассмотрении российских целей по добыче, эксфильтрации, манипулированию, искажению, вбросу информации или просто изоляции цели от других источников информации, кроме российских. Каналы для этого могут быть самыми разнообразными: фальшивые или настоящие новостные СМИ для вброса дезинформации; кампании троллей; официальные заявления правительства; выступления на митингах или демонстрациях; порочащие видео на YouTube; прямые сообщения по SMS или даже просто подойти к кому-то на улице и сказать ему что-то. Недавняя российская предвыборная кампания даёт примеры всего вышеперечисленного.

Отсюда следует, что необходимо уметь вписывать, казалось бы, отдельные инциденты и тенденции в общие рамки российской информационной доктрины: иными словами, пытаться увидеть общую картину так, как её видят из Москвы, а не из Вашингтона или Брюсселя.

Одним из ключевых элементов этого является объективная оценка того, преуспевают ли российские информационные кампании в том виде, в котором они развернуты в настоящее время, в достижении своих целей или терпят неудачу. Западные взгляды на этот конкретный вопрос часто делают акцент на противодействии российской дезинформации «правде». Отчасти такой подход основан на широко распространённом предположении, что российская дезинформация терпит неудачу из-за отсутствия правдоподобия[1]: мол, российские измышления и опровержения неэффективны, потому что они настолько очевидны, что не смущают высокопоставленных или умных людей на Западе. Действительно, по этим стандартам значительная часть российской дезинформации выглядит неуклюжей, контрпродуктивной, очевидной и легко развенчиваемой[2].

Однако чрезмерное внимание к легко обнаруживаемой дезинформации не только упускает из виду многие другие аспекты одновременной российской кампании, но и не учитывает тот факт, что убедительность не всегда является критерием успеха российских кампаний информационной войны. В отличие от советских времен, дезинформация из Москвы в первую очередь не продает Россию как идею или российскую модель как модель для подражания. Более того, зачастую она даже не стремится к тому, чтобы ей поверили. Вместо этого её цель — подорвать представление о том, что объективная правда и отчетность вообще возможны. В некоторых отношениях это напоминает советские кампании, которые не имели прямой цели, кроме дестабилизации и ослабления целевого общества[3]. Но новая уязвимость, которой может воспользоваться нынешняя российская кампания, заключается, по словам ветерана российской науки Леона Арона, в «ослабленном моральном иммунитете западных обществ к пропаганде» и «слабости доверия к источникам знаний»[4].

Эксперт по СМИ и информационным войнам Бен О'Лафлин объясняет:

«Дело не только в том, что российская модель «гибридной войны» может дестабилизировать чувство уверенности аудитории в том, что происходит в мировых делах. Дело в том, что такая стратегия подрывает сами основы информации и доверия, на которые должны опираться информированные дебаты»[5].

Заявления официальных лиц западных стран о том, что использование Интернета для поиска информации об украинском конфликте априори даст ложные результаты — один из показателей эффективности такого подхода[6].

В этих рамках эрозии «правды» упругая нацеленность России на разные аудитории с различными неправдоподобными и взаимно противоречащими нарративами преследует и другие цели, кроме как заставить поверить[7]. Среди многих примеров можно привести нелепые теории заговора, продвигаемые Россией вокруг сбитого рейса MH17 авиакомпании “Malaysia Airlines”. Спустя год после этого события российские СМИ опубликовали запись, на которой запечатлены люди, очевидно, сговорившиеся о закладке бомбы на борт самолета. Этих людей назвали оперативниками ЦРУ, несмотря на то что их плохое знание английского языка сразу же вызвало смех[8]. И информированные слушатели действительно смеялись и высмеивали эту попытку, в том числе и в России[9]. Но дезинформация, которая была заложена, живёт бесконечно долго благодаря Интернету, и её можно поднимать и воспроизводить бесконечно. Как и многие другие аспекты российской предвыборной кампании, это достигает нескольких целей.

Во-первых, он использует очевидную асимметрию. Создать и распространить ложь чрезвычайно просто, особенно если использовать возможности Интернета. Противодействие этой информации в том виде, в котором сейчас предлагается многими западными ответными мерами — прямое опровержение дезинформации и повторение правды, — требует времени и труда в совершенно ином масштабе. Это связано как с отслеживанием враждебной дезинформации и установлением степени её неправдивости, так и с попытками распространить сообщение среди той же аудитории.

Кроме того, это предполагает наличие ведомственной оперативной базы. Существует множество примеров из советских времен того, как устойчивые нарративы могут настолько укорениться, что заставляют западных собеседников сомневаться в себе. Один из конкретных примеров касается отношения советских СМИ к Катынской резне в 1940 году[10].

[1] Так, например, по словам профессора Лоуренса Фридмана, «усилия по обману были в общем и целом неэффективны, поскольку роль России становилась все более прозрачной». Лоуренс Фридман, «Украина и искусство ограниченной войны», Survival: Global Politics and Strategy, 56:6, 7-38 (2014).

[2] Марк Галеотти, «Запад слишком параноидален в отношении информационной войны России», The Guardian, 7 июля 2015 года.

[3] См., например, описание деятельности Службы «А» Первого главного управления КГБ в книге Кристофера Эндрю «Щит и меч: Архив Митрохина и секретная история КГБ», Лондон: Basic Books, 1999. Также «Советская деятельность по оказанию влияния: «Отчет об активных мерах и пропаганде, 1986-87 гг.», Государственный департамент США, август 1987 года.

[4] Доклад на конференции Леннарта Мери, Таллинн, 24 апреля 2015 года.

[5] Бен О'Лафлин, «Постоянная кампания», Media, War & Conflict 2015, Vol. 8(2) pp. 169-171.

[6] «Допустим, школьнику задали написать небольшое сочинение об украинском кризисе. Этот подросток поступает, как все в наше время, и начинает с Google, ища информацию с помощью поисковой системы. Поэтому большая часть того, что он получает, не имеет ничего общего с правдой». Директор по правительственной связи Финляндии Маркку Мантила, цитируется по статье “Suomi vastaa informaatiosotaan - kouluttaa sata virkamiestä tunnistustoimiin”, Yle news, 15 октября 2015 года, http://yle.fi/uutiset/suomi_vastaa_informaatiosotaan__kouluttaa_sata_virkamiesta_tunnistustoimiin/8385264.

[7] Симас Челутка, «Россия бросает вызов западному разуму», Kyiv Post, 24 августа 2015 года, https://archive.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/simas-celutka-russias-challenge-to-the-western-mind-396407.html

[8] «Крушение «Боинга». Записи разговоров двух агентов ЦРУ [Эксклюзив]», Комсомольская Правда на YouTube, 11 августа 2015 года, https://www.youtube.com/watch?v=4BhJifVhqFU

[9] Ознакомьтесь с широким спектром язвительных комментариев, добавленных к приведенному выше видеоролику зрителями в России.

[10] Значительное количество первоисточников, касающихся массового убийства польских войск советскими спецслужбами в 1940 году, доступно в разделе «Документы, касающиеся резни в Катынском лесу, в Национальном архиве», Национальный архив США, без даты: https://www.archives.gov/research/foreign-policy/katyn-massacre/

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Лесные люди

В тот день деда Михая ждало страшное потрясение. В его родном лесу, в котором он вырос и состарился, у черта на куличках, в двадцати верстах от ближайшей деревушки, где никогда не обитало ни единой живой души, кроме него самого да верного пса, дед встретил... Он даже затруднялся твердо определить для себя, кого встретил.

Поначалу старому партизану померещилось, что на него вышли... немцы. Да, да, фашисты, те самые каратели. Правда, через минуту-другую дед сообразил, что оплошал с перепугу: какие каратели, на дворе-то, слава богу, восемьдесят пятый, а не сорок второй.

Пригляделся дед Михай, на фуражках вроде звезды, тельняшки на груди. Но бородатые, в пятнистой, непонятной форме и с автоматами наперевес. А когда впереди идущий спросил: «Ты что здесь делаешь, дед?», а другой зашел сзади и отрезал пути отхода, Михай понял: это банда.

Верный пес, который и волка-то не боялся, прижался к сапогам. Ружье чуть не выпало из рук.

Михай попрощался с жизнью: убьют ведь, зачем им свидетель. Однако «бандиты» убивать не стали. Заговорили с ним о чем-то.

В первые минуты дед не мог взять в толк: о чем они бормочут? Вроде слышит слова, а понять не может. О какой-то банде говорят. Матерые преступники бежали из лагеря, и эти, с автоматами, вроде как ищут их.

Михай молчал, как немой, а когда его спросили, не видел ли он бандитов, дед едва выдавил, не разобрав собственного голоса: «У-у-у не... а» На этом все и закончилось.

Люди с автоматами исчезли, как и появились, а дед рванул домой. Он запомнил одно, ясно и твердо: никому ни слова о том, что видел в лесу.

Не знаю, рассказал ли дед Михай кому-нибудь о необычной встрече или молчит до сих пор, но в «Вымпеле» нередко с улыбкой вспоминают этот случай. Лесными людьми, напугавшими деда, были, конечно же, они, бойцы разведывательно-диверсионного подразделения.

Темп набирали девяностые годы. Учения катились одно за другим. Вот как о тех временах вспоминает бывший сотрудник «Вымпела» Валерий Киселев:

«Учения шли полосой. Выбрасывается группа, переходим условную линию границы. Движемся только ночью, по несколько суток. За плечами - сотни километров.

Идем нехожеными тропами, где нет ни души, ни единого человека. Ибо любой человек - наш противник.

Двигаемся по азимуту, выходим в точку. Находим груз и с ним в обратную дорогу.

Были иные учения. Линия госграницы. Ее охраняют десантники. Мы должны просочиться и выйти в район.

Или из Тулы - выдвижение в Москву пешком, разумеется, с выполнением диверсионных мероприятий.

Учения, учения... Зимой, осенью, весной. Мы - болотные люди».

Теперь, с годами, оглядываясь назад, командиры и бойцы «Вымпела» по-разному оценивают тот «болотный» период их жизни. Некоторые считают, что действиям с «позиций леса» уделялось неправомерно большое внимание. Главный аргумент в этом споре: «Вымпел» готовился как разведывательно-диверсионное подразделение к работе за рубежом. А много ли этаких непроходимых лесов, подобно нашим, в Европе? Нет, конечно.

Однако просто рассуждать и спорить об этом сегодня, но полтора десятка лет назад все было иначе. По существу, те, кто создавал «Вымпел», начинали с нуля. Где-то далеко в истории оставался опыт ОМСБОНа. Но из него не много-то и возьмешь.

Хотя, как мне кажется, «лесное направление» в подготовке «Вымпела» в первые годы объясняется именно наличием богатого опыта диверсионной деятельности партизан в годы войны. Этот опыт был всегда под рукой - в методической и специальной литературе. Да и некоторые непосредственные участники партизанского движения еще здравствовали и передавали опыт молодежи.

Правда, за плечами многих бойцов «Вымпела» был уже Афганистан и осознание необходимости освоения горной подготовки.

На эти годы приходятся и первые выезды будущих «горников» «Вымпела» в Кировакан, в альпинистский армейский центр. Так что вполне правомерно считать: параллельно с лесом шло освоение гор.

Однако основное внимание уделялось все-таки отработке действий разведывательно-диверсионных групп с позиций леса. Ведь по большому счету, трудно представить диверсанта, не умеющего «работать» в лесу. Лес дает бесценный опыт, применимый в различных ситуациях такой сугубо специфической деятельности, как разведка и диверсия.

Представим себе на минуту - группе, как это было в ходе учений на территории Калининской области в 1984 году, поставлена задача - подготовить базу для приема диверсионного подразделения примерно в сто штыков. Для человека непосвященного подобное задание звучит весьма буднично - базу так базу. Но что означает секретная база в глубине лесного массива?

А это означает, что должен быть построен подземный блиндаж или на профессиональном языке разведчиков «схрон», в котором смогут жить, готовиться и уходить на задание диверсионные группы. Главное требование к нему - скрытность. Пройдет посторонний в метре от «схрона» и не заметит. Но как это сделать в реальности?

Куда девать десятки кубов вынутой земли и как ее маскировать? Где брать лес для строительства, ведь ясно что рядом его рубить нельзя? Как сделать незаметным вход и выход? Каким образом устроить трубу, чтобы не был виден дым?

Cотни вопросов, тысячи нюансов, от которых будет зависеть жизнь и выполнение задачи всем подразделением. Своего рода высшая математика диверсионной работы.

С чего же начиналась эта высшая математика? С выбора места размещения «схрона». Пробовали рыть шурфы, чтобы определить состав грунта, его водоносность. Однако ничего не вышло. Почва болотистая, шурфы моментально наполнялись водой, приходилось полагаться лишь на карту да на собственный опыт.

Вскоре выбрали место. Оно оказалось весьма удачным. Рядом проходило несколько старых, но заросших просек, снижение рельефа и два ручья с разных сторон.

По всем канонам диверсионной науки лес надо было рубить как можно дальше от места строительства подземного блиндажа. Однако рубить - это лишь начало дела. Срубленное дерево следовало не только доставить к будущему «схрону», но и выкорчевать пенек, замаскировать место, где прежде возвышалась сосна или ель.

Бревна были немалые - метров пять-шесть длиной, да и ходить следовало по одной тропке. А что значит два десятка человек топают по одной тропинке? Через несколько дней тропинка протоптана по колено. И ее следует замаскировать.

Что касается места расположения «схрона», то бойцы «Вымпела» бережно сняли верхний слой почвы вместе с деревьями и перенесли их в сторонку, до поры до времени. Когда были закончены работы, ели вернули на свои места в первозданном виде.

Тяжелый, мокрый, глинистый грунт таскали на плащ-палатках, поскольку носилки, заготовленные заранее, вышли из строя уже на следующий день.

Нашлись и свои рационализаторы: парашютные лямки забрасывали на шею, привязывали к ручкам импровизированных плащпалаточных носилок - и в путь. А путь не близок. Грунт таскали примерно за километр, сбрасывали в лесную речку.

Однако вскоре и там возникла проблема. Грунт превратился в искусственную дамбу и перегородил реку. Разлилось озеро. Пришлось делать другую дамбу и маскировать их. Таскали валуны, старые бревна... Одна группа копала, таскала грунт, другая готовила маскировочные средства.

Вообще маскировка доставляла много хлопот. Элементарная, казалось бы, вещь - срубленные ветви деревьев. В обычном положении - развел костер, и проблема решена. Здесь же все по-иному. Днем жечь костры нельзя - дым виден на многие километры. Жгли ночью.

Но ночью виден огонь костра. Приходилось прятать его с помощью плащ-палаток.

Когда вынули грунт, сделали заберковку стен, накат на пол, на крышу. Постелили пленку, утрамбовали слой глины, засыпали песком и только потом - землей. В слой земли высадили около сотни деревьев, площадку замаскировали.

Вывели основной и запасной выходы. Долго мучились, как изготовить и замаскировать крышку над выходом. Сделали. На крышке укрепили дерн, ветки.

Запасной выход вывели под уклон, в ельничек. Даже если будет обнаружен запасной колодец, основной - вне опасности.

Подготовили «вымпеловцы» и ложный «схрон». Вырыли колодец, вроде бы именно здесь проводились работы, что называется, слегка наследили. Протоптали тропку, особенно не маскируя.

Ложный «схрон» устроили в отрыве от основной базы и вынесли его километра на полтора-два вперед.

Словом, к назначенному времени все подземные и наземные работы были завершены.

Предстояла строгая инспекторская проверка самим начальником управления «С» генералом Юрием Ивановичем Дроздовым.

О том, как она прошла, рассказывает непосредственный участник учений, один из строителей подземного блиндажа Павел Кочкин.

«Мы „пахали“ две недели. Вспоминаю сегодня и думаю, все, что было сделано, - выше человеческих сил. Если это перенести в нынешнее время, никто не поймет - за что пахали? Надо было и делали.

Не думали о деньгах, о зарплате. Комары, холодно. Мылись в луже. Но дело сделали.

Место встречи с проверяющим согласовали радиограммой, указали точные координаты. Дроздов прихватил с собой еще и наших комитетских «киношников». В общем, «киношники» сломались первыми. Руководство мы встретили, привели.

Первое, что спросили: «Где „схрон“?» Да вот, мол, в этом районе. Ага, опытным взглядом все схвачено - вот крышка. Хотели открыть, мы остановили: не надо. Почему?

Взяли веревку, привязали к крышке, дернули, а там у нас взрывпакеты, сигнальные мины. Устроили фейерверк.

Что ж, не плохо. А где основной «схрон»? Повели. Тут уж начальство удивилось: где тропы? Следов нет.

Привели. Говорят, показывать не надо, сами найдем. Подключилась группа поддержки из наших ребят. Дважды проходили мимо базы, о чем сообщил наш наблюдатель по рации.

Показали: вот наблюдатель, дважды вы могли попасть под контроль и быть уничтоженными, а группа в блиндаже предупреждена.

Ладно. Они продолжают шарить. Народу много. Облазили все вокруг. Сдались.

Показали крышку. Начальство говорит, ну и что, если сейчас бросаем гранату, и всем в «схроне» конец. Бросайте, а хотите зайдем, сначала посмотрим.

Спустились вниз, а там противогранатный щит и дверь. Не плохо.

Оценили и внутреннюю отделку блиндажа. Спрашивают: а как уход вашей группы будет организован? И тут же ставится задача. Ставится очень жестко: все должны зайти через основной вход и уйти.

Так мы и сделали. Вошли, закрыли люк, дверь и ушли запасным ходом в ельничек. По радио докладываем, мол, никого нет, заходите. Они спустились, отыскали «запаску» и за нами следом. Немного прошли и уперлись в стену. Мы сделали повороты на случай преследования, чтобы директория не простреливалась. Что ж, разобрались и проверяющие, вышли в низинку, в ельник. Глянули: из запасного основной вход не просматривается. Грамотно сработано. Все условия отхода соблюдены.

Возник вопрос, куда девали землю? Пришлось показать наши искусственные дамбы. На том, собственно, и закончились учения. Наградили нас грамотами председателя КГБ.»

Это были весьма показательные, запоминающиеся учения, но далеко не единичные. Просто, одни из немногих. Случалось, когда «брали» гарнизоны ПВО. Незамеченными приходили, незамеченными уходили. Однажды, правда, решили лампу от аппаратной унести как свидетельство своего пребывания.

Аппаратная оказалась действующая, на боевом дежурстве, а лампа очень дорогая, позолоченная.

Лампы эти из золота охраняли как зеницу ока часовые с боевыми патронами. Кстати, их никто не предупреждал. Так что при обнаружении была прямая угроза и жизни, и здоровью. Но это при обнаружении. Такого, к счастью, не случилось.

Сегодня многие из них задаются вопросом. Что это было тогда? Ведь можно было на кубометр меньше земли вытащить, на метр мельче вырыть? Нет, нельзя. О таком в ту пору и подумать нельзя было. Ибо без высоких слов: делали они не для себя - для Родины делали, для Отечества. И делали по-настоящему.

«Вымпел» - диверсанты России», Михаил Ефимович Болтунов, 2003г.

Автомат АМ-17 (6П74) не заменит АК-12 в армии

В Ижевске выпущена первая партия малогабаритных автоматов АМ-17

5,45-мм автоматы АМ-17 предназначены для оснащения вспомогательных армейских частей и военнослужащих, для которых автомат не является основным образцом вооружения.

Автор – главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ» Михаил Дегтярёв

Первая партия автоматов АМ-17 (индекс ГРАУ 6П74) знаменует собой новый этап развития перспективного образца стрелкового вооружения, предназначенного для вооружения военнослужащих, воинские специальности которых предполагают второстепенную роль автомата как в боевых условиях, так и в мирное время.

Речь идёт о расчётах боевых машин, артиллерийских установок, автоматических гранатомётов, переносных противотанковых и зенитных комплексов, подразделениях обеспечения и т. д. и т. п.

Также заинтересованы в компактном и лёгком автоматическом оружии под автоматный патрон МВД РФ, войска Национальной гвардии РФ и другие государственные силовые структуры.

К настоящему времени автомат успешно прошёл весь комплекс Государственных испытаний (закончены в 2024 г.) и опытную эксплуатацию в боевых условиях Специальной военной операции, по результатам которой был подвергнут незначительной доработке.

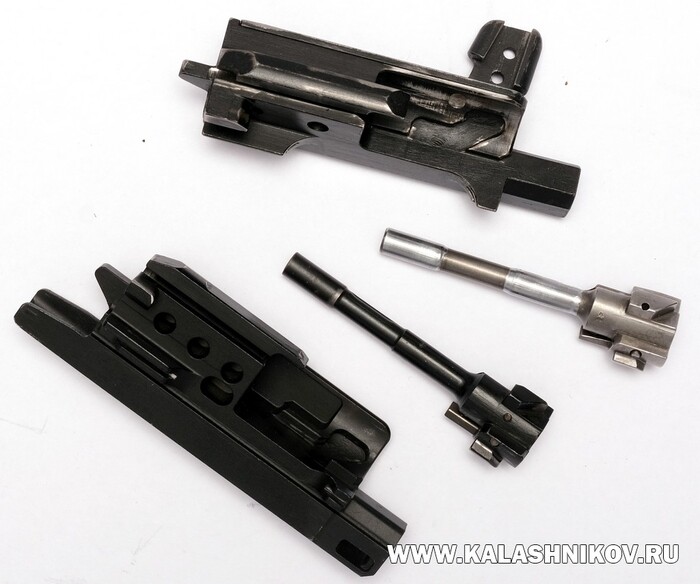

Опытный автомат АМ-17 со съёмными целиком/мушкой и вариантом цевья без экрана. Фото Михаила Дегтярёва

По сравнению с семейством АК-12, автомат АМ-17 представляет собой не просто более лёгкий образец оружия, а дополняет основной образец стрелкового вооружения в арсенале Российской армии, будучи разработан как модель узкого назначения, в западной классификации обозначаемая как Personal Defens Weapon (PDW, личное оружие самообороны). АМ-17 полностью соответствует требованиям по надёжности/безотказности, предъявляемым к автоматам Калашникова всех модификаций, но по причине изначально облегчённой конструкции уступает им в отношении приспособленности к интенсивному боевому применению.

В транспортном положении (со сложенным прикладом) длина АМ-17 практически идентична длине АК-12СК (самая короткая версия АК-12) — 490 мм против 500 мм при длине ствола 210 мм и 228 мм, соответственно. Обе модели оснащаются одинаковым прикладом регулируемой длины, но существенно отличаются по массе — 2,5 кг против 3,2 кг.

При схожих с АМ-17 габаритах, автомат АК-12СК более чем на 20 % тяжелее новинки (3,2 кг против 2,5 кг)

Более чем 20-процентная разница в массе пустого оружия является значимым фактором, определяющим выбор вспомогательного оружия для специалистов, непосредственно не занятых, например, в штурмовых действиях. Для которых, в свою очередь, оказался максимально приспособлен АК-12К за счёт оптимальной длины с присоединённым прибором малошумной стрельбы. Эта модель особенно понравилась российским десантникам и активно применяется штурмовиками ВДВ на СВО.

В отличие от АК-12, который оснастили двусторонним предохранителем только на втором этапе модернизации (АК-12 обр. 2023 г./АК-12-М1), АМ-17 разрабатывался сразу с дублированным флажком предохранителя-переводчика под палец управляющей руки. С учётом «худобы» спусковой коробки АМ-17 пользоваться им удобнее: по сравнению с АК-12М1 — пальцу не мешает ступенька между рукояткой управления огнём и ствольной коробкой «калашникова».

Можно, конечно, поспорить о необходимости пресловутой «амбидекстральности», но когда техника по умолчанию предоставляет одинаковое удобство обращения с ней любой рукой — это однозначный плюс.

В случае с АМ-17 двухсторонним является не только предохранитель. Рукоятка взведения затворной рамы у этого автомата может переставляться со стороны на сторону при неполной разборке оружия. При этом направление отражения стреляной гильзы не меняется (направо), а безопасность стрелка при ведении огня с упором в левое плечо обеспечивается традиционно для отечественных автоматов — отводом гильзы вперёд без всяких внешних отражателей по образцу AR-15.

Автоматика АМ-17 работает за счёт отвода части пороховых газов через боковое отверстие в стенке канала ствола с коротким ходом газового поршня. Узел запирания у автомата драгуновского типа — поворот затвора с тремя упорами. Наследие создателя легендарной СВД прослеживается и в компоновке автомата, схожей с опытным автоматом МА, разработанным под руководством Евгения Фёдоровича Драгунова в середине 70-х годов прошлого века.

На мой взгляд, очень важно, что автомат, разработанный как компактное, удобное для ношения оружие, оснащён малогабаритными прицельными приспособлениями. Планка «пикатини», конечно, удобна для установки практически любых прицелов, но идущая война показала, что тот же коллиматор при всех своих достоинствах имеет свойство цепляться за всё что попало и легко повреждается при ударах. Ну и энергозависимость, разумеется, никто не отменял. Так что «механика» с интегрированным в цевьё по образцу ППК-20 основанием мушки представляется оптимальным решением для образца, максимально необременительного при ношении в условиях самой разной активности.

Разумеется, питание патронами АМ-17 осуществляется из любых «калашниковских» магазинов под патроны калибра 5,45 мм и немаловажным в современных условиях плюсом является комплектация всех выпускаемых АМ-17 штатным прибором малошумной стрельбы.

9-мм опытный автомат АМБ-17. Продолжение работ по бесшумной тематике запланировано после завершения отработки АМ-17. Фото Михаила Дегтярёва

В контексте последней особенности уместно вспомнить 9-мм автомат АМБ-17, некогда представленный вместе с 5,45-мм автоматом АМ-17. Коротко — проект не закрыт, а старт его следующего этапа запланирован на период после завершения отработки базового автомата 6П74. Так что любителям всего бесшумного и специального оружия придётся просто набраться терпения в ожидании новостей...

29 августа — День подразделений специального назначения внутренних войск МВД

Их работа часто остаётся в тени, но именно они первыми принимают удар, рискуя жизнями ради безопасности страны и своих боевых товарищей. В зоне СВО бойцы спецподразделений выполняют задачи с максимальной точностью и отвагой: от разведки и рейдов в тылу противника до ликвидации укрепрайонов.

Поздравляем Героев! Спасибо за службу!

Источник: https://www.gazeta.ru/social/21603962/prazdniki-29-avgusta.s...