Нейропсихолог Оливер Сакс рассказывает о гриппозном жаре, мусульманском искусстве, собственном мескалиновом опыте и прочих темах его новой книги «Галлюцинации».

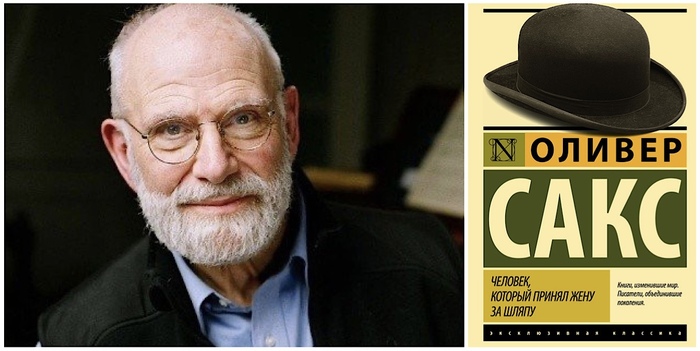

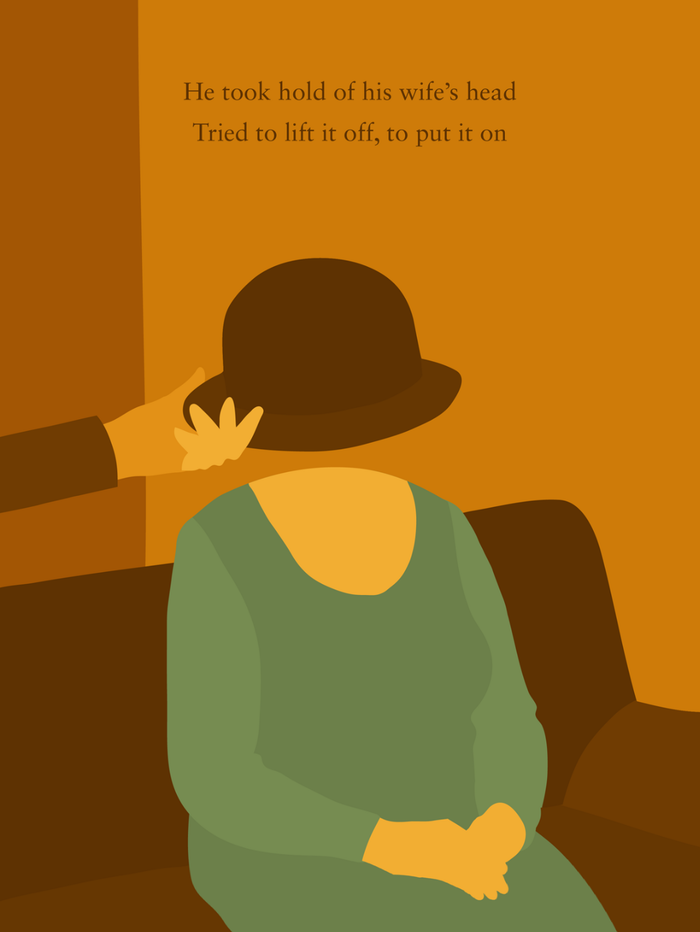

Герои моих книг — это всегда мои пациенты. Разумеется, я показываю им то, что о них написал, никогда ничего не публикую без их согласия и вообще стараюсь относиться к ним со всем возможным уважением, пытаясь пробудить у читателей симпатию, а не злорадство. Но в начале моей литературной карьеры некоторые упрекали меня в том, что я использую собственных больных в корыстных целях. После выхода моей четвертой книги — «Человек, который принял свою жену за шляпу» — один читатель прислал мне пространное письмо, в котором называл меня «человеком, который принял своих пациентов за литературную карьеру».

История моей последней книги, которая называется «Галлюцинации», тоже начинается с пациентки, Розали. Ей было хорошо за восемьдесят, она страдала болезнью Альцгеймера и полностью ослепла. Впрочем, это не помешало Розали постоянно испытывать яркие галлюцинации, характерные для «синдрома Шарля Бонне»: она видела мужчин в пышной восточной одежде, слонов под расписными покрывалами, детей, бесконечно снующих по лестницам вверх и вниз, и першеронов, мчащихся по снегу. Несмотря на кажущуюся привлекательность, эти видения доставляли ей изрядное неудобство.

Я наблюдал Розали на протяжении шести лет. Когда я спросил, могу ли я о ней написать, вопрос не вызвал у нее особого энтузиазма, но через год я вернулся к нему снова. Она наконец согласилась, я написал свою первую главу, наговорил ее на диктофон и дал послушать ей. Розали была довольна и задала мне один-единственный вопрос: «Доктор, скажите, неужели многие люди страдают этими ужасными галлюцинациями?» Я ответил: «Да, Розали. Их сотни тысяч. Многие из них боятся своих видений и никому о них не рассказывают». А она сказала: «Тогда, доктор Сакс, поведайте о моих галлюцинациях всему миру. Может, это кому-то поможет».

За сорок лет своей практики я видел несчетное количество пациентов, страдающих галлюцинациями по самым разным причинам — от мигрени до эпилепсии. Это очень сложная и важная проблема, которую, несомненно, нужно обсуждать. В последние лет десять велось довольно много интересных научных исследований людей, которые страдают галлюцинаторными синдромами. В частности, их обследовали с помощью функционального магнитно-резонансного томографа непосредственно в момент галлюцинаций. И сейчас мы можем с уверенностью сказать, что та часть головного мозга, которая отвечает за визуальное восприятие, задействована и в случаях галлюцинаций. Ровно по этой причине галлюцинации выглядят настолько реальными. При этом люди боятся галлюцинаций, поскольку считают их явным признаком сумасшествия. Мне хотелось по возможности развеять их страхи.

Я знаю, о чем говорю. В книге есть отдельная глава, посвященная моим собственным отношениям с галлюцинациями — точнее даже, с галлюциногенами. Ничего подобного я в жизни писать не собирался и сделал это по одной причине: когда рукопись уже была готова к печати, я повредил тазобедренный сустав и лежал в больнице. Меня навестил приятель, который попросил рассказать о моей жизни в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско в 1960-х. Он достал ноутбук, я начал говорить. Через день шестая глава моей книги была готова.

Когда перечитал написанное, то страшно разволновался: представьте себе нейропсихолога, который открыто признается в том, что несколько лет подряд активно экспериментировал с разнообразными галлюциногенами — от ЛСД и мескалина до морфина и хлорала. Как правило, перед публикацией я всегда отдаю рукопись очередной книги в журнал The New Yorker, разрешая им напечатать любой фрагмент на их усмотрение. Я сказал: «Печатайте все, что угодно, кроме шестой главы». Естественно, именно ее они и выбрали. Некоторое время я протестовал, пытаясь объяснить редактору, что разразится скандал и от меня обязательно отвернутся пациенты. На что он ответил вполне здраво: «Оливер, никакого скандала не случится. Наоборот, люди будут тебе больше доверять, поскольку о галлюцинациях может хорошо рассказать только тот, кто сам их пережил».

О да, я испытал свои галлюцинации в полной мере — оставаясь, как мне кажется, хорошим наблюдателем. К тому же я употреблял галлюциногены почти пятьдесят лет назад, с 1963 по 1967 год, и к своим прошлым наркотическим видениям отношусь, скажем так, отстраненно. В те четыре года экспериментов я установил для себя одно строгое правило: галлюцинировать по выходным, а в понедельник идти на работу. И мне кажется, с понедельника по пятницу я вполне профессионально исполнял свои обязанности. Лично я предпочитал мескалин, а не ЛСД — как мне представлялось, он меньше разрушает психику и более красочен. Самым страшным наркотиком стала для меня белладонна: я помню, как съел несколько таблеток и поначалу не почувствовал ничего, кроме сухости во рту. Через час ко мне зашли друзья, я пошел на кухню готовить яичницу, а когда вернулся в гостиную, там было совершенно пусто. На самом деле, ко мне никто не приходил. В другой раз я мило болтал с пауком, и это не казалось мне хоть сколько-то странным.

Жалею ли я о том, что перестал употреблять наркотики? О таких вещах всегда жалеют, но с течением времени я научился получать удовольствие не от сильнодействующих веществ, а от работы и литературы. Наркотики мне не нужны. При этом мне кажется важным, что я могу поделиться собственным опытом, и он может стать источником информации для других людей.

Лев Толстой признавался, что в каждой своей книге он рассказывал о себе. Я в этом смысле на него похож: в предисловии к своей первой книге, «Мигрени», я написал, что «здесь встречаются биология и биография». Правда, я рассказываю о себе не в каждой главе, а только в одной — иначе было бы скучно. Остальное место посвящено пациентам. В 1960-е годы я видел фильм про Тулуз-Лотрека. В последнем кадре он в приступе белой горячки падает с лестницы и умирает. Перед смертью он видит, как по той же лестнице спускаются те, кого он запечатлел на своих картинах, и машут ему рукой. Так вот, мои герои — это картины.

История Розали — той, что видела слонов и падишахов, — наверное, моя самая любимая. Я хорошо ее знал. Она надеялась дожить до того времени, когда я запишу для нее все «Галлюцинации» в виде аудиокниги, но, увы, не успела: умерла за пару месяцев до выхода книги. Ей было девяносто девять лет.

Галлюцинации, кстати, могут быть крайне полезны. Если после долгих лет совместной жизни у вас умирает муж или жена, неожиданная утрата может трагически повлиять на всю вашу жизнь. В этом случае галлюцинации, образно выражаясь, исполняют роль цемента, заделывающего дыру в вашем существовании. В моей книге приведены истории людей, которые периодически видят умерших близких — на самом деле, это 30−40% тех, кто перенес невосполнимую утрату. В отличие от других случаев, эти галлюцинации не причиняют особого беспокойства: они комфортны, позволяют общаться с родными. Года через два, когда острота потери притупляется, они постепенно прекращаются. Мне кажется, это не патология, а адаптация.

Обычно галлюцинации возникают, когда в мозге нарушается система сдержек и противовесов, связанных с восприятием действительности. Если человек внезапно слепнет или ему просто завязывают глаза, зрительная кора может компенсировать недостающий опыт, обращаясь к воображению или воспоминаниям. Я много работаю в домах престарелых — люди там, впрочем, зачастую моложе меня, — и часто сталкиваюсь с тем, что восприятие действительности у многих нарушено. Возникают галлюцинации и при более неприятных обстоятельствах. Одна из глав посвящена сенсорной депривации, которая развивается у заключенных. Такие вещи, скажем так, изначально заложены в пенитенциарную систему: чтобы свести заключенного с ума, его помещают в камеру с минимумом света или ставят монотонную музыку. Этими нехитрыми способами человека намеренно сводят с ума, что приравнивается к пыткам.

Одна из самых интересных галлюцинаций — когда человек видит самого себя, так называемая «аутоскопическая галлюцинация». Естествоиспытатель Карл Линней был подвержен припадкам аутоскопии и довольно часто видел самого себя, мирно прогуливающегося по саду с плетеной корзинкой для сбора цветов в руках. Как-то раз он в окружении своих студентов зашел в университетскую библиотеку и на пороге сказал: «О! Оказывается, я уже здесь!» Мне нравится эта история: она наглядно демонстрирует тот факт, что к галлюцинациям можно относиться с юмором и пониманием.

Но чаще галлюцинации все же вызывают у человека смущение и страх: так, один из моих пациентов, профессор Р., едва не сошел с ума, когда стал видеть музыкальные партитуры на месте привычных предметов. А любые ноты казались ему сценами из жизни. Надо сказать, что мы с ним подружились, периодически он заходит ко мне в гости сыграть на рояле для меня и моих гостей. Я несколько раз просил его сказать, что за сцены и предметы он видит вместо нот, но он всегда отвечает отказом. Сценки сменяются слишком быстро, раз в несколько секунд. Ему очень трудно удержать на них свое внимание.

Одни считают галлюцинации «посланием свыше», другие — побочным эффектом неврологического заболевания. По мне, их природа научна и эзотерична одновременно, и в своей книге я привожу в пример Достоевского. Как известно, он страдал от эпилептических припадков и после приступов кричал: «Я видел Бога! Он существует!» Припадки эти носили экстатический характер. В его время не существовало адекватного лечения от эпилепсии, но я не уверен, что он бы на него согласился: люди, страдающие галлюцинациями религиозного характера, как правило, наслаждаются ими. Я думаю, дело тут в том, что в момент судорог они максимально приближаются к смерти, а затем возвращаются к жизни. Наверное, для них это значит что-то вроде перехода из чистилища в рай. Одна моя пациентка, профессор А., также больная эпилепсией и видевшая в момент припадков Богородицу, находила в себе силы сказать: «Уходи прочь! Ты — ложь, выдумка!» На что Богородица, смеясь, отвечала: «Ты хочешь сказать, что твои собственные глаза тебя обманывают?»

Целая глава моего последнего произведения посвящена мусульманскому искусству. Дело в том, что узоры, набитые на восточных коврах и кувшинах, зрительно идентичны тем рисункам, что вспыхивают перед глазами во время приступов мигрени. Я сам с четырех лет страдаю мигренями и могу с полной ответственностью это засвидетельствовать. Значит ли это то, что восточные узоры создаются, грубо говоря, в мигренозном состоянии? Вероятно. Гриппозный жар тоже может продуцировать подобные зигзаги и круги. Довольно часто благодаря подобным приступам люди приходят к Богу, но бывают и исключения: я описал историю своего пациента, автобусного кондуктора, который стал удивительно религиозным человеком после трех лет эпилептических припадков. Впрочем, спустя еще три года, пережив примерно столько же припадков, он отвратился от Бога.

На самом деле, мне не очень ловко говорить о религии, поскольку мои формальные отношения с Богом закончились, когда я был маленьким. Мне было шесть лет, и я пошел в новую школу. Я был ребенком ранимым и разочарованным. В какой-то момент я решил провести эксперимент — посадил в горшке на заднем школьном дворе две редиски и сказал: «Бог, если ты существуешь, то вырастут два непохожих друг на друга пучка редиски. У тебя есть ровно месяц». Через месяц выросли два идентичных пучка.

Сейчас мне восемьдесят лет, и я стал терпимее: так, в моем доме на дверном косяке висит мезуза, поскольку я родом из ортодоксальной еврейской семьи. В этом смысле я похож на физика Нильса Бора — у того над дверью висела подкова, которая должна приносить удачу. На вопрос друзей: «Нильс, но ты же в это не веришь!», Бор отвечал: «Конечно, но подкова пока еще никому не повредила». К мезузе я отношусь так же. Одна из первых галлюцинаций случилась у меня в 1960-х, когда я впервые попробовал марихуану. Я был поражен, как изменилось мое восприятие собственного тела. Я смотрел на свою руку, которая как будто удалялась от меня и при этом становилась все больше и больше, и думал: «Наверное, так выглядит рука Бога».

Избранные галлюцинации из книги Оливера Сакса

ВИРДЖИНИЯ А.: «Открыв глаза в своей комнате, я вижу вспышки сапфиров и горы рубинов в ночи, безногого ковбоя в клетчатой рубашке верхом на брыкающемся быке, оранжевую голову, отрубленную у плюшевого медведя — несчастное создание! — хранителем мусорного бака в Йеллоустонском парке. Появляется знакомый молочник, золотая лошадь тащит его лазурную повозку. Он присоединился к нам недавно, приехав из каких-то детских стишков на коробке из-под хлопьев времен Великой депрессии».

ДЭВИД С.: «Самое запоминающееся лицо принадлежало крепко сбитому капитану дальнего плавания. Он был не вполне Попай, но кто-то такого рода. У капитана была синяя фуражка с блестящим черным козырьком, а сам он был круглолицый, с яркими глазами и носом-луковицей. Совсем не похожий на карикатуру, он был вполне живой, в жизни он мог бы мне даже понравиться. Капитан смотрел на меня добрым немигающим взглядом, но лицо его не выражало любопытства».

НЭНСИ К.: «Люди все время разговаривают, парочки спорят о самых разных вещах. Их голоса не узнать, они не принадлежат кому-то, кого я знаю. Такое чувство, что я превращаюсь в радио, настроенное на какой-то иной мир. (Впрочем, в этом мире тоже говорят на американском английском)».

ДОНАЛЬД Ф.: «Огромная фигура ангела, стоящая надо мной рядом со смертью в черном. Гниющий труп возле меня. Крокодил, вцепившийся мне в горло. Огромные пауки. Две крысы, грызущие картофелину. Две сетки для лобстеров. Рушащиеся на меня штабели бревен. Красные точки, заполняющие все вокруг, как брызги крови».

ГОВАРД Г.: «Поверхности разных объектов покрываются пухом, как персики. Или пухом вроде того, каким набивают подушки, или вроде сладкой ваты. Иногда пух буйно разрастается, когда я, например, лезу под стол что-нибудь поднять, и моя рука проваливается в эту субстанцию. Я ее не вижу, но чувствую, что вся моя рука ей покрыта».

ОЛИВЕР С.: «Я давно мечтал увидеть «настоящий» индиго и думал, что наркотики могут мне в этом помочь. В одну солнечную субботу 1964 года я приготовил фармакологическую стартовую площадку из амфетамина (для общего возбуждения), ЛСД (для галлюциногенного эффекта) и щепотки травы (добавить чуть-чуть бреда). Через 20 минут я посмотрел на белую стену и сказал: «Хочу увидеть индиго. Сейчас!» И тут, как будто нанесенное огромной кисточкой, передо мной появилось гигантское дрожащее пятно чистейшего индиго. Светящееся, загадочное, оно наполнило меня восторгом. Оно было цвета неба, цвета — думал я, — которого Джотто пытался добиться всю жизнь, но так и не преуспел. Возможно потому, что небесный цвет не увидишь на Земле. Такого цвета должно было быть палеозойское море, изначальный океан».

ДЕВОН Б.: «Я шагал по коридору, охваченный паникой и ужасом перед этим экспоненциально растущим, невозможно большим числом. Страх был вызван тем, что число это противоречило какому-то самому базовому свойству мира, какому-то допущению, которое нельзя нарушать».

МАРИЯ Б.: «В сентябре помидоры и апельсины приобрели металлический привкус, а деревенский сыр превратился в скисшее молоко. В октябре латук начал пахнуть скипидаром, а яблоки, морковь и цветная капуста как будто протухли… В декабре мы ужинали с друзьями. Мне приходилось тщательно выбирать еду, но я получила удовольствие — вот только моя минералка пахла отбеливателем».

ЭЛЛЕН О.: «Сейчас я печатаю за компьютером после долгого рабочего дня. Передо мной — тусклый черно-белый Микки-Маус, из 1930-х годов. Он расположен чуть левее центра и прозрачен, так что я вижу сквозь него экран. Но некоторых клавиш все равно не видно, так что я делаю опечатки».

ЭРИКА С.: «С каждым моим вздохом тело, казалось, раздувалось все больше и больше, и я была уверена, что вот сейчас оно уже лопнет, как воздушный шарик. Будто я превратилась из нормального ребенка в карикатурно-жирного человека… Я посмотрела на себя, увидела свое обычное тело, и процесс остановился».

ДИАНА Г.: «У меня стоит звон в ушах, сколько я себя помню. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Это точно тот же звук, который издают цикады, когда летом возвращаются на Лонг-Айленд. В прошлом году в моей голове начала играть музыка. Я все время слышала Бинга Кросби и оркестр, исполняющий «Белое Рождество». Думала сначала, что у соседей играет радио».

РОБЕРТ У.: «Это не картинки, а узоры и текстуры. Например, волны или тени от них, повторяющиеся детали вроде травинки, опилок или капель дождя. Они трансформируются с большой скоростью, повторяются, множатся, обращают цвета. Трава превращается в волосы или танцующие лучи света».

Источник