Это был худший кошмар для любого родителя.

Но, как бы, всего на неделю.

Когда я разглядывал свою опухоль — первую из сотен, — я не совсем понимал, на что смотрю, крутил предплечье под водой в душе просто из мимолётного любопытства. Мне было не страшно; скорее озадаченно. У этого нароста были знакомые черты, словно позаимствованные у вещей, которые я уже видел, но я никогда не встречал, чтобы их так странно совмещали и собирали вместе.

Она была куполообразной, как укус комара, только намного больше — размером с «Орео», а не с «M&M’s».

Цветом — как суточный синяк, ягодно-красно-синий, но оттенок ярче, живее, свирепо-фиолетовый, пугающе живой.

И, пожалуй, самое узнаваемое — сверху что-то торчало. Сверкающий белый камешек, вонзённый на вершине, как флаг.

Я вышел из душа и вытерся, опухоль оставил напоследок, аккуратно промокая внутреннюю сторону запястья, боясь, что новая «география» лопнет, если надавить сильнее. Сложил большой и указательный пальцы в щепоть и попытался выдернуть зуб, но упрямая мелочь не шелохнулась.

Расстроившись, я осклабился в зеркало, поддел пальцем уголок рта и потянул, открывая дёсны с неровной строкой молочных и коренных. Как ни прикидывал, не мог понять, какого зуба недостаёт. Того, что выпал у меня во сне и с такой скоростью, что, когда приземлился, намертво застрял в коже.

В девять лет это была единственная версия, которая имела смысл.

Вот и всё, решил я: он выпал изо рта и теперь застрял. Зуб — это Экскалибур, а моё тело — камень. Мысль о том, что он мог вырасти из окружающей кожи, даже в голову не пришла. Слишком уж нелепо. У меня выпадали молочные зубы, и один зуб оказался в руке. Простота подсказывала, что он изо рта.

Утром за завтраком я показал это маме. К сожалению, выражение её лица было совсем не простым.

Слабая улыбка дрожащими губами и стеклянные глаза, зрачки расширяются, расползаются, как нефтяное пятно. Точно такое же лицо у неё было утром после смерти бабушки — за секунду до того, как она мне это сказала.

Похоже, всё не так просто, подумал я.

Следующие несколько дней были как падение без земли; тревожное кувыркание из одного места в другое.

Родители носились со мной с ужасной поспешностью, но прямо объяснять, из-за чего волнуются, отказывались. Всё было слишком быстро и подавляюще. Чтобы не сорваться в собственной панике, я как будто «отсоединился» — психика спряталась за защитной спячкой. Поэтому воспоминания о том времени у меня местами обрывочные.

Помню мятно-зелёные стены кабинета педиатра, цвет почти как у зубной пасты, из-за чего я задумался, не стоит ли чистить зуб, который торчит у меня из запястья.

До или после обычных зубов будет лучше? Раз он снаружи рта, его надо чистить чаще, чем два раза в день, или реже? — думал я, но спросить не решился.

Помню, как мама шептала слово «онколог» каждый раз, когда произносила его. Так же, как она шептала о возможной прогулке с нашим доберманом, так же, как Эмма Уотсон шептала имя Волдеморта в фильмах.

Будто случится что-то плохое, если онколог услышит, что о нём говорят.

И я чертовски ясно помню, как видимое облегчение нахлынуло на неё, когда онколог позвонил с результатами биопсии. Она почти рухнула на кухонный пол — марионетка, у которой сверху вниз по очереди перерезают ниточки.

Для сравнения, папа остался неподвижным, загорелые руки скрещены, морщинистый лоб сведён, даже после того, как мама прикрыла ладонью трубку, повернула голову и прошептала волшебное слово.

Я раньше его не слышал, но оно мне понравилось.

Понравилось, как оно звучит — я катал его в голове, как ириску, каждый раз находя в нём новые сладкие нотки. Но ещё больше, чем его «вкус», мне понравилось, как оно действует на маму.

После появления моего нароста она выглядела ужасно зажатой. Завязанной в узлы, когда каждая мышца словно замотана невидимой колючей проволокой. Это слово, «доброкачественная», было заклинанием. Лучше, чем «абракадабра». Скажешь один раз — и она исцелена, полностью развязана, освобождена от болезненных пут.

У папы, впрочем, было своё заклинание.

Две словечки, которые будто заново впрыскивали в маму дискомфорт — капля за ядовитой каплей. Я почти видел, как колючая проволока шуршит по полу, звеня металлом о плитку, и снова обвивается вокруг неё, а я не успеваю ничего сделать.

«Второе мнение», повторял он. Не помню, чтобы он прямо распевал, но он был столь чёртовски настойчив, что мог бы и распевать.

«Мне плевать, что сказал этот шарлатан. Речь о нашем сыне. Он заявил, что есть девяносто семь процентов, что всё не вернётся после удаления, — да как вообще можно быть “на девяносто семь процентов уверенным” в чём-то? Либо вернётся, либо нет — есть только ноль процентов и сто процентов. Нам нужно второе мнение».

Я съёжился, вжимаясь в кухонный стул, пытаясь стать как можно меньше, чтобы занять минимум места в нашем забитом под завязку трейлере.

«Мы и так еле тянем медрасходы, — сказала мама. — Пожалуйста, скажи прямо, Джон, — что ты конкретно задумал?»

«О — оно точно вернётся после иссечения, сто процентов. Никаких сомнений». — заметил Хоторн.

Я изо всех сил держал протянутое запястье, пока потный мужчина в тройке и с галстуком-Боло его осматривал. Стоило ему оттолкнуться, и колёсики каталки жалобно взвизгнули под его тяжестью — я тут же убрал руку, будто убрал лезвие выкидного ножа.

Всё в папином «втором мнении» было не так.

Врач — Хоторн — хотел, чтобы к нему обращались по имени.

Кабинет был просто комнатой в его особняке.

Никаких плакатов с анатомией в разрезе, никаких колючих одноразовых рубашек или огромных кушеток — ничего знакомого. Я сидел в шатком деревянном стуле в своей одежде, вокруг — стены, увешанные целой ярмаркой ведьминых безделушек: бабочки, приколотые в прозрачной смоле, яркие растения в странных горшках, мерцающие кристаллы и рунические символы, нарисованные поверх карт таро, скобами вбитых в штукатурку, и так дальше.

Хуже всего, что Хоторн настаивал на стерильных, пыльных медицинских перчатках. Сначала я обрадовался — хоть что-то знакомое от других врачей. Капля привычности и небольшая преграда между мной и этим странным человеком.

Но какой смысл в перчатках, если у него такие длинные, острые, желтоватые, поражённые грибком ногти? К концу ощупывания большинство ногтей проткнули латекс.

От ощущения его ногтей по моей коже меня чуть не вывернуло.

«Другой доктор был не совсем не прав, — продолжил он, сдирая изуродованные перчатки с потных рук и запихивая в карман пиджака. — Это, конечно, тератома — опухоль из зародышевых клеток, которая может вырастить что угодно. Зубы. Волосы. Жир. Кость. На этом список остановлю. Не хочу, чтобы кошмары были на моей совести».

Я правда верю, что он пытался быть приветливым, даже игривым, но вышло наоборот. Я поёрзал, словно взгляд Хоторна оставил на коже жирную копоть, и мне хотелось стряхнуть её. Глаза у него были какими-то…бусинками. Две крошечные чёрные точки на ровной бледной плоскости лица, сидящие как будто на огромном расстоянии друг от друга.

«А это значит… злокачественная?» — спросила мама, привычно шепнув последнее слово.

Он покачал головой, промокая крупные капли пота на просторном лбу платком цвета яичного желтка.

«Нет, мэм. Я бы сказал — “рецидивирующая”, а не “злокачественная”. “Рецидивирующая” — значит, что вернётся. “Злокачественная” — значит, что вернётся и уби—» Хоторн резко захлопнул рот. Заговорился.

Впрочем, я и так понял, какое слово он хотел сказать. Я не младенец.

«Простите за неловкую откровенность. Давно не лечил детей. Раньше лечил, конечно, но педиатрия стала слишком болезненна с тех пор как… впрочем, неважно. Перейду сразу к сути: вопреки словам того врача, тератома появится снова, и её следует удалять. Не потому, что она злокачественная, а потому, что если дать ей вырасти, это будет… тяжело. Для вашего мальчика я рад, что муж нашёл мою визитку и позвонил. Я в курсе, что с деньгами туго. Не фиксируйтесь на оплате. Я пришёл в медицину не разорять людей. Сделаем платежи исходя из дохода. Вопросы — моей прекрасной ассистентке Дафне. Боже знает, я и сам не всё объясню».

Мы прошли за Хоторном по пустому особняку на заднее патио. За маленьким круглым чугунным столиком сидела пожилая женщина спиной к нам, рассеянно помешивая чёрный чай крошечной ложечкой. Думаю, в лучшие времена их задний двор был на что посмотреть. Сейчас же — полная запущенность.

Клумбы превратились в зловонные кучи мёртвых стеблей и грибка. Ангелочек без руки, лицо стёрлось эрозией, возвышался над сухим фонтаном; чаша усыпана монетками — загадочное созвездие из давным-давно оставленных желаний. Маленький велосипед, медленно поглощаемый зарослями. Вдалеке — обветшалый домик на дереве.

Врач поманил нас. Мы с мамой сели напротив женщины. Сначала она будто рассердилась, что мы заняли два пустых места без разрешения: лицо скривилось в гримасу. Но, увидев меня, переменилась.

Злость расплавилась во что-то другое. Похоже на радость, только голоднее.

Она улыбнулась, показав зубы, испачканные помадой. В противовес мужу у женщины глаза казались слишком большими для лица: глазницы-кратеры, заполненные шариками сухого белого желе, почти не оставляли места чему-то ещё.

И эти глаза не отпускали меня. Ни на миг.

Даже когда она обращалась к маме.

«Дафна — объясни этим милым людям план платежей», — сказал Хоторн и пошёл обратно в дом, щёлкнув москитной дверью. Сквозь стекло он тоже не отводил от меня взгляда, но выражение у него было другое, чем у жены: мечтательное, но приглушённое.

В решении, которое логичным кажется только ребёнку, я сделал вид, что уснул. Закрыл глаза, свернулся и затих. Даже посапывать начал чрезмерно отчётливо, чтобы выглядело убедительно. Надеялся, что тогда они перестанут на меня смотреть.

В конце концов мама подняла меня и отнесла к машине.

«Это и есть твоё второе мнение?» — прошипела она на папу, когда мы вернулись домой.

Чувствуя в воздухе электричество назревающей ссоры, я бегом добрался до своей комнаты в хвосте дома, захлопнул дверь. Забрался под одеяло и начал теребить чужой зуб.

Я его ненавидел. Ненавидел и хотел, чтобы он от меня отстал.

На той же неделе мы вернулись к первому врачу, нормальному, к онкологу. Под сонным объятием наркоза мою опухоль удалили.

Через три недели я проснулся — и на том же месте выросла новая, такого же размера.

В итоге Хоторн оказался прав.

У этой зуба не было. В целом она была глаже. Более чётко очерченная. По краю, правда, торчали короткие волоски: тонкие, пушистые, каштановые.

Если бы пришлось угадывать, я бы сказал — ресницы.

Но я очень старался об этом не думать.

Если вдуматься, последние десять лет были относительно спокойными.

Я быстро привык к новой нормальности. Через год моя рецидивирующая тератома почти перестала меня задевать. Человеческий мозг — странная машина.

Иногда это занимало несколько недель. Иногда — всего пару дней. Но неизбежно нарост возвращался.

Мама звонила на мобильный Дафне и записывалась на иссечение. Та отвечала на первом гудке. Я представлял её на патио, как она водит ложечкой в тёплом чае и глядит на руины двора, в другой руке — телефон, сжат так, что костяшки побелели, — просто ждёт нашего звонка.

Хотя меня разрезали снова и снова, на запястье не оставалось шрама.

Хоторн приписывал чудесное заживление порошку, которым он обезболивал место перед скальпелем — ярко-оранжевая пыль с запахом кориандра, явно цветочная, с цитрусовой ноткой.

Я не любил смотреть, поэтому задирал голову и изучал те самые безделушки на стенах, чтобы занять глаза. Что ни говори о Хоторне, работал он чётко. Через пять минут опухоль исчезала, рану чистили и перевязывали, а я ничего не чувствовал.

Потом он аккуратно опускал сиротский нарост в баночку, передавал её Дафне, и та мгновенно уносила.

Мне всегда хотелось спросить, как они их утилизируют.

После каждой операции он повторял предупреждение. Одно и то же.

«Если цвет изменится — с фиолетового на чёрный — сразу приезжайте. Не звоните. Просто садитесь в машину и ко мне, днём или ночью. Никаких остановок, никаких сомнений».

Подростковые годы пролетели. Вскоре после моего диагноза папу повысили. Мы переехали из трейлер-парка в приличный одноэтажный дом на другом конце города. Вскоре — ещё одно повышение. Потом третье и четвёртое. Финансовые тревоги ушли. Кроме рецидивирующей опухоли, меня беспокоила лишь лёгкая «мутность» зрения.

Начал учиться в старшей школе. Если сидел на задней парте, приходилось щуриться, чтобы видеть доску. Дело было не в фокусе как таковом. Мир казался туманным из-за слабого «наложенного» изображения. Многочисленные проверки зрения ничего не выявили. Всё было в порядке. Офтальмолог предположил, что это «мушки» — плавающие помутнения из-за слипшихся коллагеновых волокон, что в целом описывало моё ощущение: линии, трещины и паутина поверх реальности, неподвижные и неизменные.

Сел на первую парту вместо последней.

Сейчас мне девятнадцать, я учусь в местном колледже и живу дома. Хотел поступать в Колумбийский, но папа настоял иначе.

«Слишком далеко от Хоторна».

Я был не в восторге. Трудно представить, что займёшься сексом на своём детском матрасе. Но он полностью оплачивает мне бакалавриат: без кредитов, без требования вернуть. Жаловаться особо не приходилось.

Честно говоря, всё шло хорошо. Поразительно, изумительно хорошо.

Тихое благополучие — проклятие. Предвестник перемен. Усыпляет бдительность, чтобы потом с садистским удовольствием выбить почву из-под ног.

Вчера около полуночи я проснулся в туалет.

Щёлкнул свет. Неудивительно, на внутренней стороне запястья — опухоль. Я уже был «в сроке».

Чёрная, как смерть. Чёрная, как зрачки у мамы в тот самый первый раз.

Я запаниковал. Даже не стал будить родителей. У меня же права.

Я выскочил за дверь, сел в машину и помчался к особняку Хоторна, выполняя его инструкцию дословно.

Через секунды после того, как открылась дверь, я понял, что ошибся.

Хоторн схватил меня своей мясистой лапищей за плечо и втянул внутрь. Даже при слабом свете прихожей я разглядел панику и на его лице.

Потом он произнёс слова, которые с тех пор без конца крутятся у меня в голове. Ещё одно заклинание. Я почувствовал, как невидимая колючая проволока начинает свиваться у меня на ногах, пока мы поднимались по лестнице; воздух становился всё холоднее, холоднее, холоднее — до того, что я видел пар его дыхания, когда мы добрались наверх, и он заговорил:

«Я всё собирался показать тебе комнату моего сына».

Я забился, дёрнулся, попытался вывернуться, но сил не хватило.

Из темноты вынырнули две знакомые белые «кратеры».

Дафна раскрыла ладонь у меня перед лицом и дунула. Частицы сладко пахнущей пыли попали мне в лёгкие.

Зрение потемнело до цвета моей опухоли, и меня не стало.

Сквозь тяжёлую седацию пробивались голоса. Сначала слова были непонятными: слоги разбухли водой, расползались и слипались, теряя смысл.

На полуслове речь прояснилась.

«…это было не из злого умысла, Хоторн. Ты добрый, терпеливый человек. Ты хотел, чтобы мальчику было безопасно. Хотел минимизировать боль. Это морально; даже благородно».

Стали различимы и другие звуки. Звон стекла. Торопливые шаги по полому деревянному полу. Мягкие щелчки — кто-то набирал на клавиатуре.

«Прошу без снисхождения, Дафна».

Тьма отступила. Зрение сфокусировалось. По телу прошёл ледяной сквозняк.

Я был голый, если не считать трусов.

«Я не снисхожу. Я лишь отмечаю: мы знали риск заранее, а ты всё равно поставил благополучие мальчика выше Дэвидова. Если тянуть мясо медленно, был шанс, что оно протухнет. Мы это знали. Вот и получили».

Я был в спальне, привязанный к стулу чем-то вроде самодельных ремней: витые вокруг торса интернет-кабели, грубая бечёвка на щиколотках и запястьях.

Один тусклый шарик лампы освещал комнату. В глазах плавало — облезлые постеры старых групп, кубки с малой лиги, рамки с фотографиями. На некоторых — Дафна и Хоторн, а ещё мальчик, которого я не узнавал.

Он пугающе походил на меня, только на десяток лет младше.

Не близнец, но сходство бросалось в глаза.

За письменным столом мои похитители работали. Дафна толкла семена в ступке. Хоторн что-то строчил в блокноте, бормоча себе под нос, и изредка стучал грязными ногтями по клавишам калькулятора.

В центре стола стоял пустой колбовидный стакан, вокруг — аптечно-алхимический набор: лепестки в тонких пузырьках, мясо в рассоле, банки с живыми насекомыми, парящие жидкости в чайных чашках.

Через комнату — кровать, выпирающая силуэтом под тёмно-синим одеялом. Тело не двигалось. Во всяком случае, не по-человечески. Поверхность пузырилась, как газировка. Под рамой негромко урчали что-то вроде морозильных агрегатов.

Когда крик уже подступил к горлу, взгляд поднялся к потолку. Именно над кроватью.

И с ужасом я узнал этот рисунок. Я видел его годами.

Я выпустил нечеловеческий вопль.

Они почти не отреагировали.

«Дафна, не сходишь в сад? Нам нужно смешать ещё порошка для него…»

Она шлёпнула его по затылку.

«Нет. Времени. Нет», — рявкнула она.

Он на миг застыл, потом вернулся к блокноту.

Но я знал не хуже их: в радиусе слышимости этого особняка никого нет.

Когда показалось, что голосовые связки вот-вот порвутся, я стих.

Минуты через полторы Хоторн швырнул карандаш, как отличник, закончивший экспресс-контрольную.

«Шесть с половиной. Шесть с половиной должно дать достаточно расширения, чтобы добыть недостающие двадцать граммов для обновления Дэвида до того, как всё окончательно протухнет. И, вероятно, не смертельно», — объявил он.

Молча Дафна наполнила пустой стакан физиологическим раствором. Хоторн отвинтил крышку с банки, где лежали прозрачные бордовые шарики с крошечными серебряными крестиками в сердцевине. Взял в руку камертон и щёлкнул. Два резких, диссонансных тона. Провёл шариком по камертону. Металл затих, а шарик завибрировал вместо него. Он бросил его в раствор — шарик сам закружился по стенке стекла.

Шесть с половиной шариков спустя их богохульная алхимия, по-видимому, была готова.

На что это похоже — скажу: седьмой шарик, когда его разрубили ножом для мяса, издал пронзительный визг.

Лучше бы я просто закрыл глаза.

Дафна сдёрнула тёмно-синее одеяло с силуэта, а Хоторн подошёл ко мне со стаканом в руке.

Под одеялом была огромная деревянная форма. Такая, в какой делали бы печенье — только человеческого размера и формы.

Немного не хватало лишь наверху.

Котёл зубов, костей, жира и волос, охлаждённый и свежий благодаря «морозилкам» под кроватью.

Хоторн поставил стакан у меня между ног, подвинул его так, чтобы стоял прямо подо мной. Подцепил ногтем мой подбородок и развернул голову, заставив встретиться с его бусинками-глазами.

«Знай, мне жаль», — прошептал он.

Врач придвинул стекло точно под меня.

Опухоли полезли по всему телу. На животе, на затылке, на верхней части стопы, между лопаток и так далее. Кожа тянулась, пока не лопалась. Во рту появился привкус железа. Дафна подрезала меня садовыми секаторами. Хоторн — просто скальпелем. Отрезанная плоть шлёпалась в стоящее рядом ведро.

Когда они набрали нужное, Хоторн вынул стакан из-под меня. Тело остыло.

Дафна вылила содержимое ведра в форму.

Кажется, чуть-чуть меня ещё осталось.

Я услышал, как Дафна спросила:

«Как думаешь, Дэвид поймёт? Ему понравится новое тело?»

Откуда-то из комнаты Хоторн достал кусок тёмно-красного мяса с инеем.

«Конечно, — ответил Хоторн, чиркнув спичкой. — Это же наш сын».

Врач бросил спичку в мою законсервированную плоть.

Форма мгновенно вспыхнула серебряным пламенем.

Из ртутного жара донёсся гортанный, нечеловеческий стон.

Из огня поднялась фигура.

К счастью, прежде чем я по-настоящему понял, на что смотрю,

меня снова накрыла милосердная тьма.

Очнулся я в том же месте спустя какое-то время, развязанный, раны кое-как зашитые.

В руке — игла капельницы. Надо мной последние капли крови бежали по трубке. Судя по двум пустым пакетам рядом на стойке, это была третья. Моя одежда аккуратно лежала под стулом, сверху — телефон, полностью заряжен.

Меня будто ударило током: я вскочил, рыдая, ходил кругами, царапал себя, бормотал.

Послесотрясение после вчерашней ночи, не иначе.

Когда я выдохся настолько, чтобы мыслить, натянул одежду, раскрыл телефон и почти набрал номер.

Я был в одно касание от звонка папе, когда в голове защёлкнулось.

Слишком чудовищно, чтобы быть правдой.

Я осмотрел спальню. Алхимические принадлежности исчезли. Постеры, кубки, фотографии — тоже.

Почему-то, видимо в спешке, они оставили деревянную форму. Пустую, разве что с лёгкой пылью серебристого пепла.

Я помчался домой, молясь, чтобы не найти того, что собирался искать.

Когда я добрался, родители были на работе.

Я влетел в прихожую, по лестнице наверх, по коридору — в свою комнату.

Постучал по каркасу кровати.

Звучит поло, но это ни о чём не говорит.

Ничего. Гладко. Без признаков.

Не может быть, убеждал я себя. Не может. Папа просто усердно работал и его повышали, вот и всё.

Кровать стояла вплотную к стене. Оставалась последняя сторона.

Каркас заскрипел, будто умоляя меня не проверять.

Я почувствовал, как от натуги лопнул один шов на животе, но меня это не остановило — если что, боль даже помогала.

На середине обычно скрытой стороны я заметил тонкий разрез в дереве.

Нажал — и щёлкнул скрытый отсек.

Посветил фонариком внутрь — и вот он.

Небольшой стакан с физиологическим раствором и один красный шарик в нём, как раз под местом, где я кладу голову,

если действительно вгляжусь,

то вижу картинку, наложенную поверх реальности,

только она больше не статична.

Больше никаких линий, трещин, паутины.

Изображение непрерывно меняется.

которое, думаю, мне уже не закрыть.

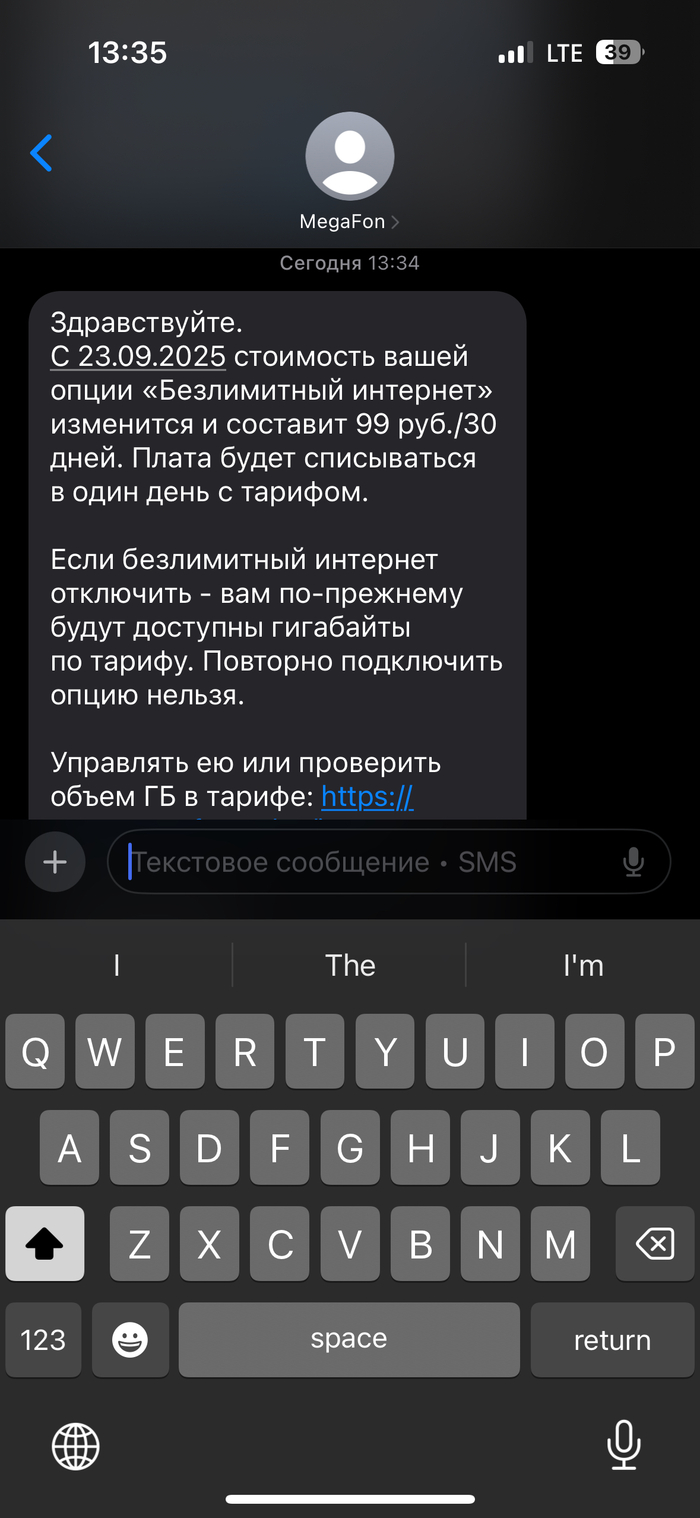

Больше страшных историй читай в нашем ТГ канале https://t.me/bayki_reddit