Не много можно назвать романов, которые бы породили столько споров, как «Мастер и Маргарита». Спорят о прототипах действующих лиц, о книжных источниках тех или иных слагаемых сюжета, философско-эстетических корнях романа и его морально-этических началах, о том, наконец, кто является главным героем произведения: Мастер, Воланд, Иешуа или Иван Бездомный? Причем последнее дискутируется вопреки, казалось бы, совершенно ясно выраженной воле автора. В самом деле, разве 13-ю главу, в которой Мастер впервые выходит на сцену, Булгаков не назвал «Явление героя»? О том же говорит и анализ мировоззренческих основ романа, который мы предложим чуть дальше. А пока укажем на укоренившееся в литературоведении суждение о том, что прототипом Мастера послужили Булгакову: 1) он сам, 2) Иешуа и 3) Н. В. Гоголь. Последний - по той причине, что Мастер сжег рукопись своего романа и был по образованию историком. Совпадают также некоторые внешние черты Мастера и Гоголя - острый нос, клок волос, свешивающийся на лоб. Несомненен, наконец, в произведении Булгакова и ряд стилистических параллелей с Гоголем.

«Альтер эго», Иешуа, Гоголь… Но ведь прототипов у литературного персонажа может быть несколько и, так сказать, самых разных. Доказано, например, что прообразом Растиньяка послужил автору «Человеческой комедии» не только Тьер, но некоторые черты Бальзак позаимствовал у самого себя. Признаки нескольких прототипов обнаруживаются и в образе Мастера. Мастером, между прочим, называет Булгаков и героя своего романа «Жизнь господина де Мольера» (еще точнее - называет Мольера в Прологе «бедным и окровавленным мастером»).

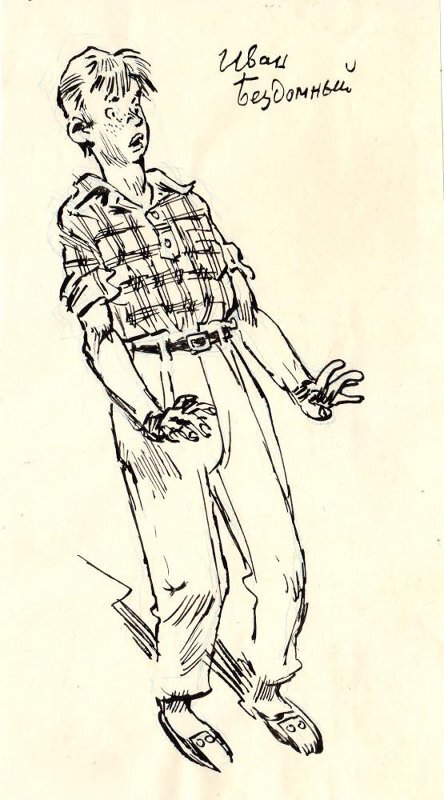

Однако в последнем булгаковском романе в имени героя заключен не только прямой смысл слова «мастер» (специалист, достигший в какой-либо области высокого уменья, искусства, мастерства), оно еще и активно противопоставлено слову «писатель». Ведь как раз на вопрос Ивана Бездомного: «Вы - писатель?», ночной гость (разговор происходит в психиатрической клинике), погрозив кулаком, сурово ответил: «Я - мастер».

Налицо какая-то загадка. Если мастер - не писатель, то кем же считает себя булгаковский герой?

Обратившись к истории русского литературного языка, узнаем, что «мастером» в древности называли учителя, преподававшего грамоту по церковным книгам (а следовательно, знатока евангельских сюжетов). Это значение слова «мастер» еще в XIX в. сохранялось в орловском областном диалекте (см. Словарь В. И. Даля), и, если вспомнить, что орловский диалект для семьи Булгакова был родным (дед писателя - орловский священник, отец - окончил орловскую духовную семинарию), можно предположить, что автор «Мастера и Маргариты», вкладывая в имя героя особый, не сразу проявляемый смысл, в Словаре Даля в данном случае вряд ли нуждался.

Наконец, не указывает ли такое значение слова «мастер» на существование еще одного прототипа героя романа - прототипа, чей род занятий отвечал бы как-то областному орловскому смыслу слова, взятого в качестве имени героя?

Некоторые указания дает, на наш взгляд, глава, действие которой происходит на каменной террасе Румянцевского музея (точнее, на его крыше). Сюда к Воланду является Левий Матвей, чтобы от имени Иешуа «походатайствовать» за Мастера и его подругу, и крыша Румянцевского музея избрана, по-видимому, местом действия в этой главе с определенным смыслом, тем паче, что первоначально, в одной из ранних редакций романа, судьба героя решалась вовсе не здесь, а на Воробьевых горах . Что же остановило в конце концов выбор автора на Румянцевском музее?

Известно, что место действия как литературный прием создает эмоциональную и этическую атмосферу произведения, влияющую на поступки его героев. Порою оно может даже доминировать в произведении, становясь его главным или одним из главных «действующих лиц» (например, Собор Парижской Богоматери у Гюго или Город у того же Булгакова в «Белой гвардии»), однако чаще всего служит вспомогательным художественным средством, используемым для характеристики персонажей.

Как раз таким вспомогательным средством и является в романе «Мастер и Маргарита» одно из красивейших зданий Москвы - бывший Румянцевский музей, а ныне один из корпусов Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

Но для чьей характеристики это место действия избрал Булгаков? Воланда и его свиты? Левия Матвея? Ответ дает само название главы: «Судьба Мастера и Маргариты определена». И то, что судьба Мастера «определена» в том самом месте, где издавна хранятся архивные фонды поэтов и писателей, деятелей отечественной культуры и просвещения, историков и философов, наводит, учитывая диалектное значение слова, выбранного в качестве имени героя, на мысль, что тут, в Румянцевском музее, сберегалось наследие некоего реально существующего мастера, знатока библейских сюжетов.

Назвать же подлинное имя его и помогает анализ философских основ романа.

Начнем, с того, что в «Мастере и Маргарите» очевиднейшим образом художественно воплощена теория трех миров: земного, библейского и космического. Первый в романе представляют люди. Второй - библейские персонажи. Третий - Воланд со своими спутниками.

Теория же таких «трех миров» могла быть позаимствована Булгаковым только у того, кто является ее создателем, - у украинского философа XVIII в. Григория Саввича Сковороды. Последний, кстати сказать, часто подписывался под своими произведениями словами «Любитель Библии», а собрание рукописей Сковороды было приобретено Румянцевским музеем в 1875 г. у внучки М. И. Ковалинского - близкого друга и любимого ученика украинского философа.

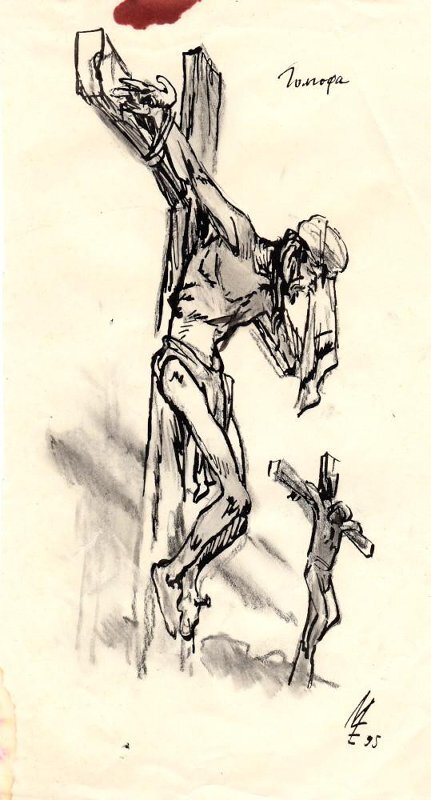

Теория «трех миров» Сковороды, изложенная им в трактате «Потоп змиин», представляет собой близкую к пантеизму объективно-идеалистическую концепцию. Согласно этой теории, самый главный мир - космический, Вселенная, всеобъемлющий макрокосм. Два других мира, по Сковороде, частные. Один из них - человеческий, микрокосм; другой - символический («симболичный», пишет Сковорода), т. е. мир библейский. Каждый из трех миров имеет две «натуры»: видимую и невидимую, причем внешняя и внутренняя натуры библейского мира соотносятся между собой как «знак и символ». Все три мира сотканы из зла и добра, и мир библейский выступает у Сковороды как бы в роли связующего звена между видимыми и невидимыми натурами макрокосма и микрокосма. Видимые же натуры обитателей космического и земного миров сообщают о своих тайных формах, так называемых вечных образах.

У человека, считал Сковорода, имеются два тела и два сердца: тленное и вечное, земное и духовное. То, что человеку, таким образом, присуща двойственная природа (земное тело и духовное), означает еще, по Сковороде, что человек есть «внешний» и «внутренний». И последний никогда не погибает: умирая, он только лишается своего земного тела.

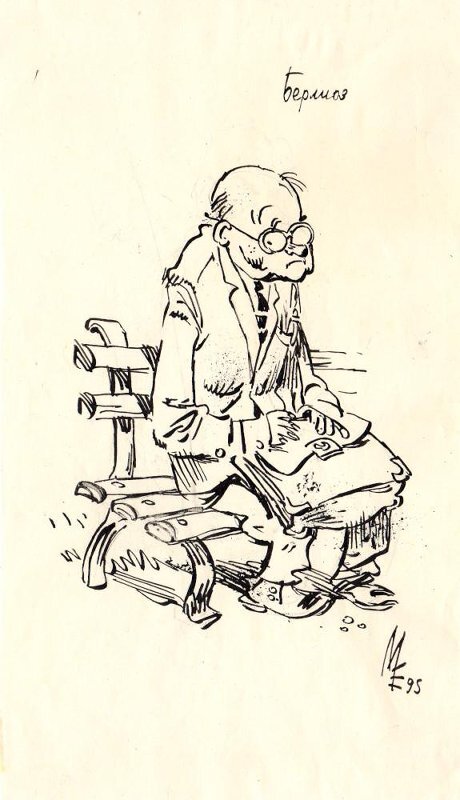

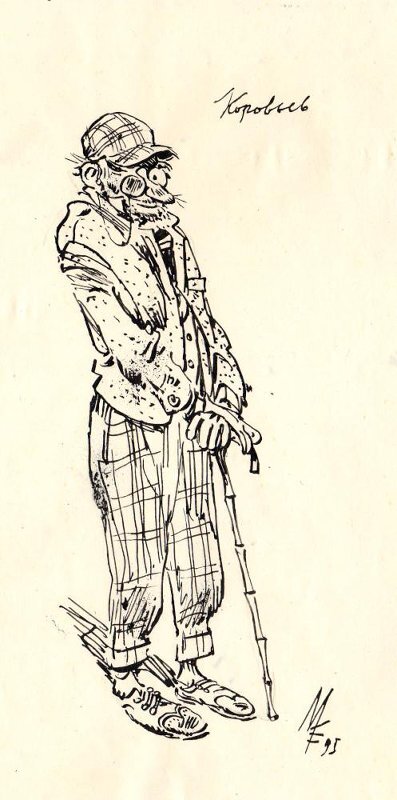

Такова в общих чертах сковородинская теория «трех миров», и этой классификации строго соответствуют все «три мира» последнего романа Булгакова. Писатель вводит их в роман в первом же эпизоде. Мир земной, человеческий представлен тут председателем МАССОЛИТа Берлиозом и поэтом Бездомным, которые уселись на скамейке под липами на Патриарших прудах в Москве. Внезапно на какое-то время становится видимым посланец мира космического - прозрачный гражданин престранного вида, действующий впоследствии под именем Коровьева-Фагота, а в конце романа являющий и свой «вечный» образ - темно-фиолетового рыцаря с мрачнейшим, никогда не улыбающимся лицом. Как и у Сковороды, макрокосм связывает у Булгакова с микрокосмом мир символов, т. е. мир библейский. Ведь на протяжении всего романа, как и на протяжении всего упомянутого выше эпизода, ведется разговор о Христе-Иешуа.

В отечественной художественной литературе это не первый случай отражения философских концепций и воплощения личности Григория Сковороды. Влияние творчества, примера личной жизни и философских идей замечательного украинского мыслителя прослеживается в литературе издавна.

Первым вывел Сковороду в романе «Российский Жилблаз» В. Т. Нарежный в 1814 г. В 1836 г. увидела свет повесть И. И. Срезневского «Майор, майор!», в которой также действует тот, кого называли «украинским Сократом», «степным Ломоносовым», «своим Пифагором». Т. Г. Шевченко в повести «Близнецы» показал Сковороду учителем музыки.

А что касается памяти народной, то, как свидетельствует историк Н. И. Костомаров, мало можно указать таких народных лиц, каким был Сковорода и которых бы так помнил и уважал украинский народ.

Сковородинские мотивы исследователи находят в рассуждениях Гоголя, в философских воззрениях Достоевского. С философией Сковороды связывают творчество Владимира Соловьева (который по материнской линии был родственником украинского философа). Взгляды Сковороды являлись предметом интереса Л. Н. Толстого, в последнее время изучается их влияние на творчество Н. С. Лескова.

Однако если Нарежный в «Российском Жилблазе» рисовал странствующего философа в образе мудреца Ивана, то Срезневский и Шевченко ввели украинского мыслителя в свои повести как лицо сугубо историческое. В повести Срезневского Сковорода - главный герой, в повести Шевченко - наставник героя, «учитель сладкозвучия».

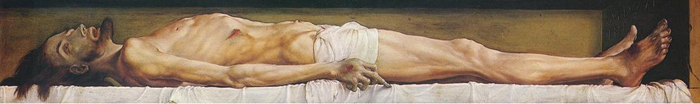

Автор повести «Майор, майор!», будущий славист широкого профиля, крупный специалист по истории западных и южных славян и славянской филологии, Измаил Иванович Срезневский в детстве и юности жил в Харькове, где Сковорода в 60-е годы XVIII в. преподавал в подготовительных классах местного коллегиума катехизис (т. е. был учителем церковной грамоты, мастером). Будучи харьковчанином, Срезневский рисовал внешность своего героя и характерные черты его поведения, опираясь на воспоминания стариков и старух, которые видели живого Сковороду. В распоряжении Срезневского был и портрет философа, писанный с него в конце жизни. Копии этого портрета в XIX в. висели во многих домах на Украине. На нем изображен темноволосый бритолицый человек с острым носом, его стрижка «в кружок» напоминает черную круглую шапочку булгаковского героя.

Приведем еще некоторые параллели в описании Мастера и героя повести «Майор, майор!». Мастеру тридцать восемь лет, герою Срезневского - «без малого сорок». В волнении лицо Мастера «дергалось гримасой, он сумасшедше-пугливо косился», вздрагивая, начинал «бормотать». По Срезневскому, у Сковороды в схожем состоянии - и «чудная гримаса, и чудная ужимка», он «робко озирался назад, будто страшась погони, и озирался, и что-то ворчал». У Булгакова Мастер говорит Маргарите: «Ты пропадешь со мной», зачем «ломать свою жизнь с больным и нищим?» У Срезневского по тем же мотивам отказывается от женитьбы и Сковорода: «Как мог я, я, бедный странник, старец, нищий, принять с радостью вашу руку, ваше счастье на себя». Как и Сковорода у Срезневского, Мастер у Булгакова - автор книги о Христе, знает несколько иностранных языков (английский, французский, немецкий, латынь, греческий. и немного читает по-итальянски). Сковорода знал древнееврейский, греческий, латынь, немецкий и немного итальянский.

Известно, наконец, что реальный Сковорода ни одно из своих сочинений при жизни не напечатал (как и булгаковский герой).

Жизненные обстоятельства побудили Сковороду однажды притвориться сумасшедшим. В результате обманутый им киевский архиерей, желавший посвятить Сковороду в священники, исключил его из бурсы и, признав неспособным к духовному сану, «разрешил жить, где угодно». Мастер у Булгакова сам пришел в клинику для душевнобольных.

Сковорода, недовольный своей книгой «Асхань», «ожелчившися, спалил ее», а позже оказалось, что список книги сохранился у одного из друзей философа. Сжигает свой роман об Иешуа и Мастер.

Случайны ли все эти совпадения? Можно ведь предположить, что повести «Майор, майор!», широкой известностью никогда не пользовавшейся и затерявшейся в подшивках журнала «Московский наблюдатель» за 1836 г., Булгаков не читал. Но на повесть эту ссылается в своей изданной в 1912 г. монографии «Григорий Саввич Сковорода» русский философ В. Ф. Эрн, а уж с книгой Эрна, заинтересовавшись теориями украинского мыслителя, не познакомиться Булгаков не мог. Это сегодня у нас имеются десятки монографий, статей и научно-популярных книг, посвященных жизни, учению и литературному наследству Сковороды. В пору же работы Булгакова над «Мастером и Маргаритой» исследования подобного рода можно было счесть на пальцах, а книга Эрна, написанная легко и ярко, почиталась к тому же наиболее фундаментальной.

Вообще-то знать о Сковороде и питать какой-то интерес к легендарной жизни странствующего поэта и мудреца Булгаков должен был с детства: ведь оно прошло у него в Киеве, на Украине, где и сегодня в разговорах нет-нет да и услышишь шутку, поговорку или афоризм, приписываемые Сковороде. Кроме того, Сковороду особо почитали все, кто когда-либо учился после него в Киевской духовной академии, а отец писателя, Афанасий Иванович, был выпускником и преподавателем этого учебного заведения.

Исследователем жизни и творчества Сковороды являлся приятель Афанасия Ивановича - упоминавшийся уже нами профессор Киевской духовной академии Н. И. Петров, также выпускник этого учебного заведения. Восприемник будущего писателя, Петров, несмотря на большую разницу в их возрасте, был позже другом своего крестника, и трудно поверить, чтобы о Сковороде между ними не было говорено никогда.

Есть, впрочем, основания предполагать, что к трудам Сковороды Булгаков обращался и без сторонней помощи. В сочинениях украинского философа «Пря Бесу со Варсавою» и «Брань Архистратига Михаила со Сатаною» под именем одного из действующих лиц, Варсавы (т. е. сына Саввы, Саввича), выступает сам автор. В диалоге «Пря Бесу со Вэрсавою» пря (спор) идет, в частности, и о творчестве Варсавы. В трактате «Брань Архистратига Михаила со Сатаною» судьбу Варсавы заинтересованно обсуждают архангелы.

Но разве нечто подобное не происходит в булгаковском романе и с Мастером? Мастера доставляют на беседу к дьяволу, причем разговор между ними идет и о творчестве прибывшего. Во втором случае судьбой Мастера озабочены небожители Иешуа и Левий Матвей - последнего в этой связи Иешуа и направляет на переговоры к Воланду.

Да и сама брань (сиречь перебранка) архангела Михаила с Сатаною интонационно у Сковороды сродни пикировке между Левием Матвеем и Воландом. Читатели «Мастера и Маргариты» помнят, конечно, раздраженную речь бывшего сборщика податей и насмешливые ответы Воланда. А вот как отвечает архангелу Михаилу Сатана у Сковороды:

«Михаил возопил: О, враже Божий! Почто ты зде? И что тебе зде? Древле отрыгнул еси передо мною хулу на Мойсеево тело. Ныне той же яд изблеваешь на дом божий… Сатана: Не подобает небесных воинств Архистратигу быть сварливу, но тиху, кротку…»

Впрочем, так или иначе, т. е. читал ли Булгаков без посредников сочинения Сковороды либо знакомился с ними в изложении В. Эрна, Н. И. Петрова и др. (скорее всего имело место то и другое), но философские построения «украинского Сократа» он изучил, можно сказать, досконально. Об этом свидетельствует не только художественное воплощение в «Мастере и Маргарите» теории о трех взаимосвязанных мирах. В целом ряде эпизодов и сюжетных линий романа явственно отражены и морально-этическое учение Сковороды о человеке «внешнем» и «внутреннем», «законе сродностей», «сродном труде» и «неравном равенстве», и, наконец, итоги сковородинских поисков счастья и покоя.

Остановимся на этом несколько подробней.

Учение Сковороды о человеке «внешнем» и «внутреннем» говорит об «истинных» людях, о тех, в ком «внутренняя» натура преобладает над «внешней». «Всяк есть тем, чие сердце в нем: волчее сердце есть истинный волк, хотя лице человечее, сердце боброво есть бобр, хотя вид волчий; сердце вепрово есть вепр, хотя вид бобров», - писал Сковорода, имея в виду, что «внутреннюю» натуру составляет сердце и что, таким образом, волчье сердце создает волка, хотя и в человеческом обличье. В соответствии с этой этической конструкцией Булгаков формирует не только естество Мастера (человека «истинного»), но и характеры тех персонажей, в коих, напротив, главенствует бренная натура (так, сосед Маргариты Николай Иванович оказывается, например, «боровом»).

В полном согласии с постулатами украинского философа о «сродном труде» и «законе сродностей» трактует Булгаков и проблему человеческого счастья. Оно состоит, по Сковороде, не в изобилии, не в богатстве и даже не в здоровье, а в гармонии души. «Где ты видел, - замечает Сковорода в книге „Асхань“, - или читал, или слышал о счастливце каком, который бы не внутрь себе носил свое сокровище? Нельзя вне себя сыскать. Истинное счастье внутру нас есть». Обрести же гармонию души, считал философ, человек может, занимаясь только тем, что сообразно его природным наклонностям, в «сродном труде»: «Все то для тебя худая пища, что не сродная, хотя бы она и царская… Без сродности все ничто… Разумным и добрым сердцам гораздо милее и почтеннее природный и честный сапожник, нежели бесприродный штатский советник». Руководствуясь этим учением, определяет Булгаков окончательный выбор профессии Мастером, а затем - учеником Мастера Иваном Бездомным, который (как и любимый ученик Сковороды М. И. Ковалинский) лишь благодаря учителю находит свое призвание.

Для настоящего счастья, учил далее Сковорода, необходимо еще соответствие подлинных потребностей человека способам их удовлетворения, т. е. «неравное равенство». А стремление человека к превышению подлинных своих потребностей является, согласно Сковороде, источником несчастий: «Будь только малым доволен. Не жажди ненужного и лишнего. Не за нужным, но за лишним за море плывут. От ненужного и лишнего всякая трудность, всяка погибель». На этом положении основан в «Мастере и Маргарите» целый ряд эпизодов: истории Степы Лиходеева, председателя жилтоварищества Босого, буфетчика Сокова, экономиста-плановика Поплавского, а также события, происходившие в театре Варьете на сеансе черной магии.

Не менее четко отражена в романе Булгакова и сковородинская концепция поиска покоя. Ведь именно искание покоя является одной из постоянных тем философских трудов Сковороды, а равно и его поэзии. Покой мнится ему наградой за все земные страдания человека «истинного», покой для философа-поэта олицетворяет вечность, вечный дом. А символом воскресения и последнего отрезка пути к покою является луна, «посредствующая между землей и солнцем», вернее, походящая на мост лунная дорожка. По ней, отрешившись от всего тленного, земного, «истинный» человек якобы восходит к вечному своему дому, где и обретает искомый покой. Именно так толкует учение Сковороды о покое Эрн в своей упоминавшейся уже монографии, и точно такую судьбу заслужил в конечном счете у Булгакова Мастер. То есть заслужил не свет, уготованный исключительно для святых, а покой, предназначенный «истинному» человеку. О том же мечтал лирический герой стихов Сковороды:

Оставь, о дух мой, вскоре все земляные места!

Взойди, дух мой на горы, где правда живет свята,

Где покой, тишина от вечных царствует дет,

Где блещет та страна, в коей неприступный свет.

Эту строфу Эрн приводит в своей книге. И не отсюда ли смысл «определения свыше» посмертной судьбы Мастера в романе Булгакова: «Он не заслужил света, он заслужил покой».

«Загадки известных книг», Ирина Львовна Галинская, 1983г.