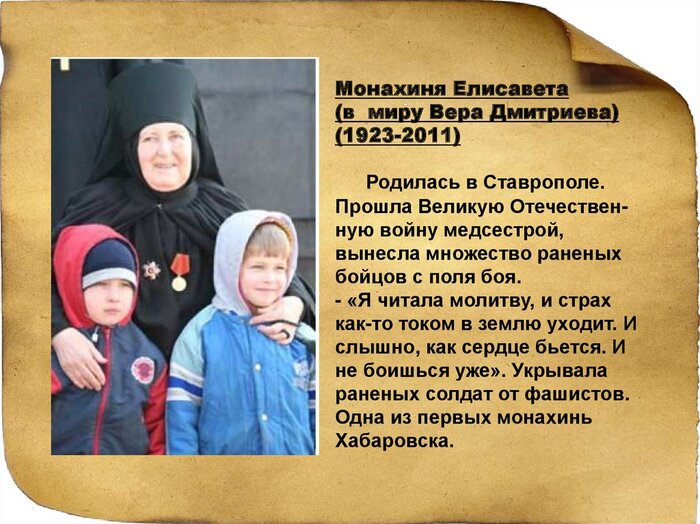

Три монахини - Монахиня Елисавета (Дмитриева)

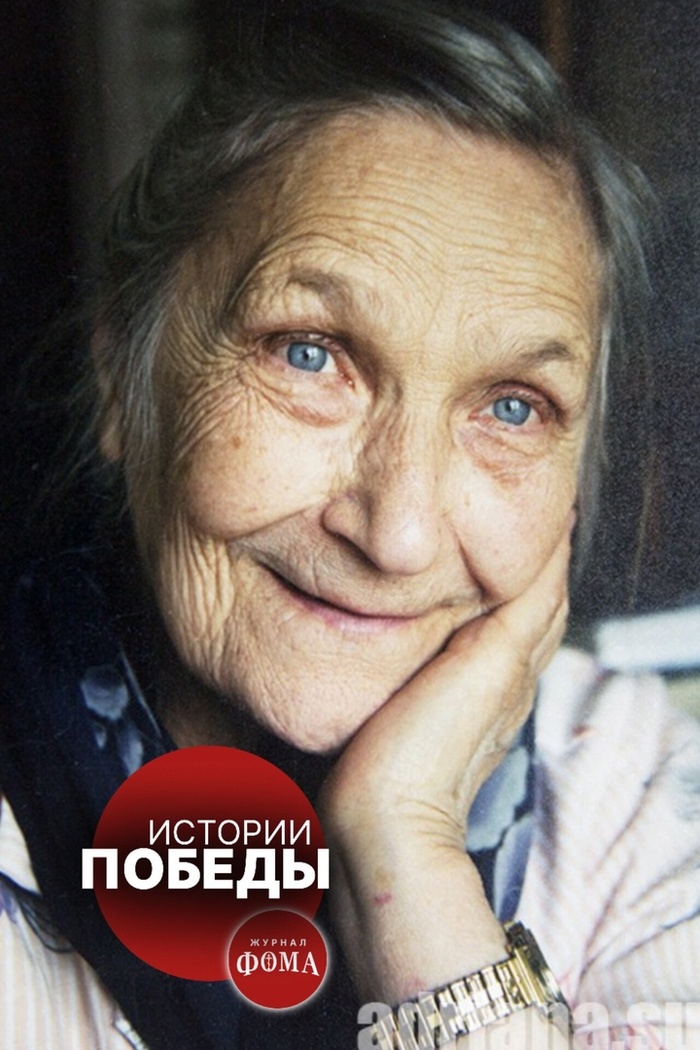

Вера Дмитриева тоже шла на войну верующей и рассказывала немало чудес, происходивших с ней в военное время. К вере ее с детства привлекла бабушка Марфа, которая была большой молитвенницей и даже имела от Бога пророческий дар. Тогда Вера только дивилась словам старушки, а потом увидела их исполнение своими глазами: «Будут люди богатые, но злые, будут девицы — бесстыжие лица. Будет еще одно избиение младенцев. Всего будет много, а ничего не купишь. Будете воду покупать».

С молитвой проходила войну будущая монахиня. Только Богу известно, сколько солдат вынесла с поля боя эта маленькая ростом медсестра и спасла. О проживании того трудного времени матушка вспоминала: «Я читала молитву, и страх как-то током в землю уходил, и слышно, как сердце бьется. И не боишься уже».

В начале войны она оказалась в госпитале на оккупированной территории Воронежской области. Там приходилось ей вместе с другими медиками укрывать и спасать от гибели раненых советских разведчиков. Затем Вера два года трудилась на передовой. Служила также в санитарных поездах и военных госпиталях.

Часто смерть стояла совсем близко, кругом умирали многие медики и медсестры, а она, хранимая Господом, даже ранена не была. Однажды она видела крыло своего Ангела-Хранителя, во время взрывов прикрывавшее ее от осколков. «Взрыв. А я смотрю, крыло меня прикрывает. Похожее на голубиное, только большое очень и уходит куда-то вверх. Отчетливо вижу его боковым зрением, а посмотрю прямо — оно исчезает. Осколки шелестят, режут все вокруг, а у меня даже шинель не задевает».

Был и другой случай на передовой при битве за станцию Синельниково. Раненых отправили, а Вера лежала в окопе с приступом малярии и температурой 40 градусов. Шел артобстрел, лязгали, приближаясь, танки, солдаты волновались, как будут отбиваться, а Вера в полубреду только непрестанно шептала 90 псалом. Прилетел снаряд и воткнулся в шаге от нее, но не разорвался. А танки все приближались. И вдруг, словно из ниоткуда, налетели советские самолеты и быстро остановили фашистское наступление. Наши бойцы чуть не плакали от радости, говорили Вере: «Ты в сорочке родилась. Мы ведь тебя хотели убить, чтобы в плен не попасть, а потом себя. Бросали жребий, кто тебя... Ни у кого рука не поднялась... А тут — наши...». Вновь Господь сохранил.

Удивительной любовью к людям обладала будущая монахиня. Она жалела даже пленных немцев, защищала их и оплакивала. Однажды Вера увидела, как красноармейцы избивают пленного немца, и бросилась останавливать их, спасая несчастного: «Взяли — нечего бить. Ведите куда надо, там разберутся».

По окончании войны медсестра-герой была награждена орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Германией». Продолжила свою сестринскую службу она уже в гражданских больницах и поликлиниках. Малую схиму Вера Дмитриева приняла в глубокой старости, став одной из первых монахинь Хабаровска. При постриге в 2000 г. она получила новое имя в честь прмц. великой княгини Елисаветы Федоровны. Как и ее небесная покровительница, матушка всю жизнь посвятила служению страждущим. Монахиня Елисавета мирно почила после тяжелой болезни 2 ноября 2010 года.

Именно благодаря таким людям в 1945 году фашизм был побежден. И одному Богу известно, сколько раз враг рода человеческого был посрамлен через духовные подвиги этих монахинь после войны. Пусть же молитвами дорогих матушек Адрианы, Софии и Елисаветы Господь нас помилует, укрепит в вере и вдохновит на подобные самоотверженные поступки ради Христа и наших ближних!