Жилетт - человек и бритва, изменившие облик мужчин

До появления безопасной бритвы мужчин приходилось нелегко...

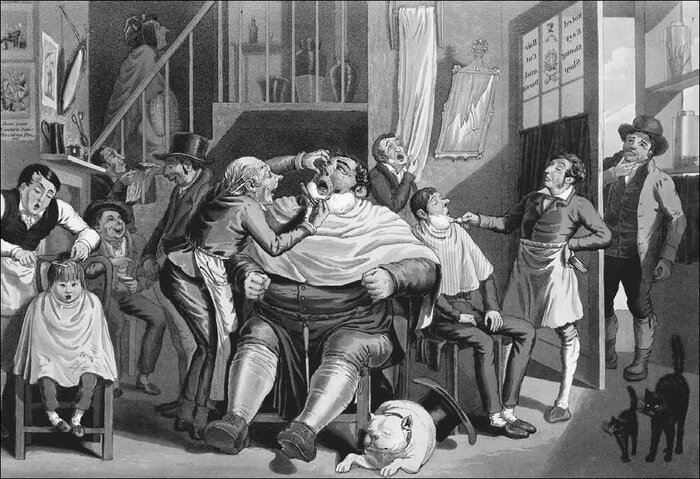

Бритьё было рискованным и болезненным занятием. Особенно для тех, кто недостаточно хорошо владел опасной бритвой или не умел ее точить.

Потому прибегали к услугам брадобреев и цирюльников. Конечно только те, у кого были деньги. Остальные брились редко и неохотно. Были причины избегать такой процедуры: частые порезы, инфекции, а вероятно и летальные исходы (точную статистику смертей из-за неудачного бритья вряд ли кто-то вел в XIX веке).

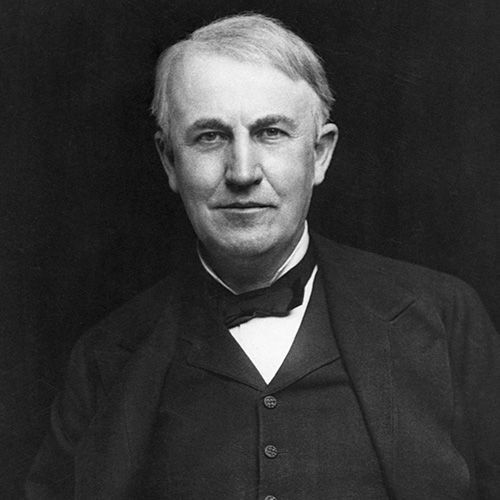

Закономерно, что "в моде" были бакенбарды, усы и бороды. Взгляните на портреты мужчин периода конца 19-го – начала 20-го века...

В 1895 году коммивояжер Кинг Жилетт был неудачником. Как и когда ему пришла в голову идея безопасной бритвы? История умалчивает. Возможно, он порезался в сотый раз и в ярости швырнул бритву в стену... А может, просто устал быть неудачником.

Тем не менее, два куска латуни, обломок пружины от часов, нехитрый инструмент и несколько часов времени – это все, что понадобилось ему для воплощения задумки.

Надо сказать, что безопасную бритву с кованным лезвием изобрели еще лет на 50 раньше него – примерно в середине XIX века. Так что здесь Жилетт "Америки не открыл". Но успешный бизнес по производству бритвенных изделий он все же решает поставить на ноги.

Правда, потом целых шесть лет он преодолевал этот трудный путь от первой грубой поделки до собственной компании Gillette Safety Razor Company с капиталом в пять тысяч долларов.

Жилетту повезло: он встретил двух людей, которые придали его идее совершенно другой уровень.

Первый – это его приятель У. Пайнтер, который изобрел первый колпачок для закупорки бутылок – пробку из жести. Его истинная гениальность была в другом: он придумал, как людей заставить постоянно что-то покупать. И это что-то - одноразовые предметы. В этом скрывалось будущее бизнеса.

Вторым человеком был один из пайщиков вновь открытой фирмы – инженер Никерсон. Что интересно, он тоже был изобретателем: он придумал кнопочный принцип управления лифтом. Будучи техническим специалистом, Никерсон рассчитал размер, толщину и форму лезвия бритвенного станка, усовершенствовал рукоятку, разработал и внедрил технологию изготовления и заточки. Изделие приняло свой законченный вид.

Отсюда родился бритвенный станок, сочетавший в себе одноразовое сменное лезвие и удобную основу – рукоятку с держателем.

В 1904 году Жилетт получает патент на свою бритву, называет ее своим именем и запускает серийное производство. Его имя становится синонимом безопасного бритья. Бизнес взлетает...

Уже в 1910 году Жилетт отходит от дел и уезжает в Калифорнию выращивать кактусы. Позже он теряет почти все свое состояние в результате биржевого краха 1929 года. Совет директоров компании вынуждает его уйти...

Ирония в том, что человек, изменивший облик мужчин навсегда, сам предпочитал носить усы.

Интересная техника и истории изобретений в авторском канале "ТехноПричуды".