Историческое лицо

В 1963 году членами специально созданной комиссии Министерства культуры СССР было проведено вскрытие нескольких гробниц в Архангельском соборе московского Кремля. Среди них – гробница царя Ивана IV (Грозного). В мастерской М.М. Герасимова (советский антрополог и скульптор, автор методики восстановления внешнего облика по останкам человека), не ранее 1964 года был разработан внешний облик царя Ивана. Стало достаточно достоверно известно, как выглядел этот человек.

Много позднее, в 2017 г. Государственный исторический музей похвастался, что с помощью специалистов Института космических исследований РАН удалось восстановить ЕДИНСТВЕННОЕ прижизненное изображение царя. Вот оно, стершееся от времени и восстановленное тиснение на переплете первого издания книги, напечатанной еще И.Федоровым в 1564 г.

Без современных технологий это изображение вовсе нельзя было обнаружить и наблюдать. И оно присутствует лишь на одном, личном экземпляре царя. На других сохранившихся экземплярах его нет.

А раньше-то откуда знали, как Иван Васильевич выглядел?

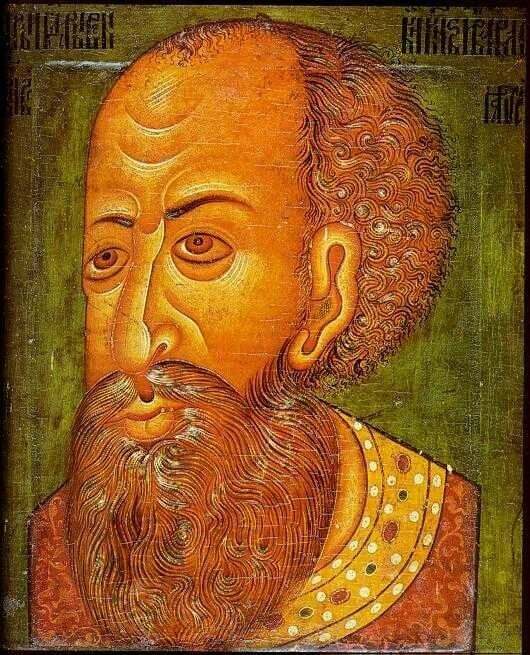

Известны несколько живописных портретов царя. Но все они написаны после его кончины, людьми никогда его не видевшими. И, тем не менее, можете сами сравнить – все будто рисовали одного человека. Значит ли это, что когда-то существовало подлинное изображение, известное поздним живописцам? По крайней мере, самым ранним из них, остальные повторяли.

Самым старым из доступных изображений Ивана Васильевича считается парсуна конца XVII века, хранящаяся в Дании. Увы, есть среди исследователей и такие, кто считает её подделкой из XIX века. Наверное, потому, что в конце этого века царю было посвящено много работ известных и не очень известных сейчас художников.

Портреты, выполненные в более примитивной технике и кажущиеся старыми, не имеют достоверной датировки. Однако, очевидна одна неизменная деталь внешности – большого размера нос с горбинкой. Возможно, что такая важная для зрительного восприятия деталь и делает все изображения разных времен похожими.

Описание внешности царя известно из мемуаров английского посланника и шпиона Гарсея и какого-то восточного царевича. Они указывают, что царь был высокий (для своего времени), физически мощный и толстый. Особенности лица царя не раскрываются. Видимо, не известным остался для них и недуг, которым страдал царь – многочисленные остеофиты (наросты на костях) лишили его подвижности. Асимметрия наблюдалась и в скелете, и в лице царя.

Герасимов указал, что организм царя был изношен не по годам, наверняка он страдал болями при движении и навряд ли мог молиться с поклонами и опуститься на колени, как это изобразил на своем полотне художник К. Лебедев в 1898 году.

Так что, стояние на коленях перед церковными иерархами - еще один миф, которыми так щедро сопровождается образ Ивана. Тем более, что Иван Васильевич, пребывая в православии, при этом осознавал и утверждал божественный исток царской власти и не наблюдал посредника между собой и Всевышним.

Единственное, что может считаться достоверным в изображениях Ивана Васильевича художниками прошлого – его нос. Возможно, доставшийся ему от его «греческой» бабушки – Софьи Палеолог, родословная которой по материнской линии восходит к семье генуэзских купцов.

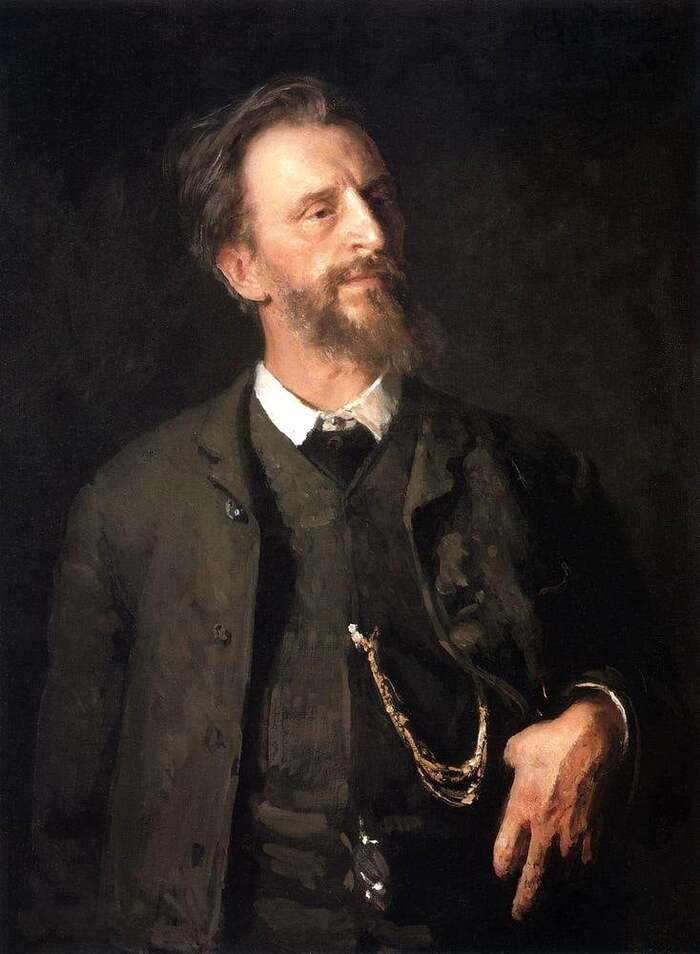

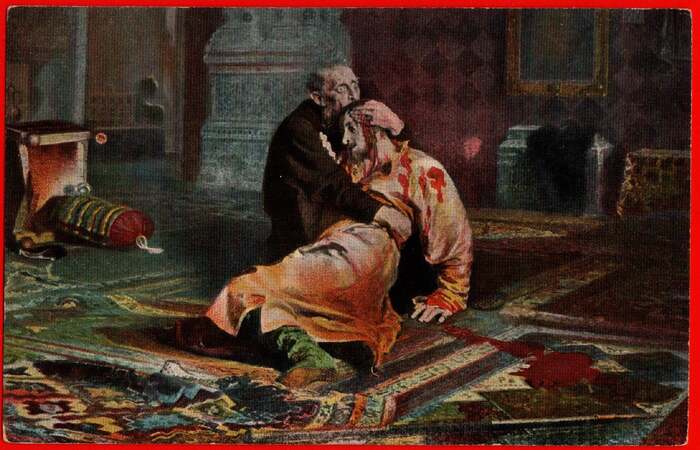

И, все-таки, кажется чуть не мистикой то, насколько Илья Репин был уверен в том, как выглядел царь Иван Васильевич, когда выбрал моделью для своей известной картины своего коллегу – художника Г.Г. Мясоедова