За Правду

СССР и социализм - плюсы и минусы

20 лет про СССР сочиняют гадости. На правах заставшего Союз, расскажу немного правды.

Сначала о хорошем:

Людям в СССР совсем не нужно было заботиться об оплате коммунальных услуг. ЖКХ было государственным , не было никаких завышенных счетов, а тарифы были буквально копеечные.

Не было массового финансового мошенничества - финансовых пирамид, быстрокредитов и т.п. Беспокоиться нужно было только о карманниках и квартирных ворах.

Ставки по кредиту были одинаковы и доступны.

Лотереи тоже были государственные и в них реально было выиграть (спортлото).

Не было обманутых дольщиков. Вообще мало кто хотел покупать квартиру, когда получить жильё в городе было вполне реально за несколько лет работы (это зависело от предприятия). Жильё было настолько доступно, что некоторые меняли квартиру, например, на видеомагнитофон. Приезжим предоставлялись общежития. В деревнях - вообще сразу давали дом или квартиру.

Не нужно было беспокоиться о зарплате. Её не урезали и не задерживали. Работу рабочих специальностей было найти сравнительно легко.

Двойная денежная система позволяла минимизировать вывод денег зарубеж и больше вкладывать в промышленность и инфраструктуру. Вся страна строилась и менялась на глазах. ГЭС? Получите-распишитесь. Автозавод? Пожалуйста! Микрорайон? Как два пальца об асвальт! Почти, как сейчас Китай.

И в целом - жить было просто и понятно.

Теперь о недостатках. Большая их часть прямо проистекает из преимуществ.

Частного бизнеса почти не было, а импорт - дорог. Ассортимент товаров был небольшой.

Социальные гарантии позволяли трудящимся забивать на работу большой болт. Руки из жопы, но есть корочка? Должны принять. Уйти в запой на пару недель - в порядке вещей. ИТРы и гуманитарии вообще хрен пойми чем занимались. 99% инженеров, ноющих, что у них в СССР была мизерная зарплата - оказались профнепригодны в рыночных условиях. Отсюда большой процент брака, низкая производительность труда, ужасный сервис и т.п.

Государственное финансирование позволяло построить предприятие с нуля, но фиксированные цены лишали предприятие прибыли. Да, они были высоки, но рыночные были в разы выше! Так большая часть прибылей автозаводов оседала в руках спекулянтов, а на запуск новых моделей - денег не было.

Как правило, в подобных постах дальше следует вывод: социализм ущербен как система, а государственная собственность - зло. Но в США что-то около 80 процентов предприятий энергетики, транспорта - государственные. Известная всем компания Рено - государственная. В западноевропейских странах очень развита соцзащита, в некоторых случаях - лучше, чем в лучшие годы СССР. Так что дело не в бобине. Не идеология или политическая система, а Кадры решают всё.

Капиталистические пропагандисты любят всё сводить к примитиву: дескать, провозгласим капитализм и раздадим всё в частную собственность - и всё резко станет всем зашибись. Думаете они так заботятся о всеобщем благе? Как бы не так. Расчёт тут простой - избавиться от социальных обязательств, ограбить государство, получить возможность больше ограбить общество.

Тогда может евросоциалисты правы? Которые вообще против частной собственности на средства производства и эксплуатации человека? Разумеется нет. А почему они пасутся на Западе - вы сами догадайтесь.

Ответ на пост «Свобода, свобода... а есть ли она?»1

Очень хороший вопрос! Свобода есть, и ведь свобода есть господство над обстоятельствами со знанием дела.

Энгель писал: "Свобода есть понимание необходимости". Это верное суждение, однако, не является определением свободы. Ведь осознать необходимость (отсидки в тюрьме) можно и уже сидя с этой тюрьме. С другой стороны, наркоман, воображая серия "абсолютно свободным", без знания дела легко можно выпасть из окна (волюнтаризм).

Вот ленинское понимание вопроса: «Гегель был первым, правильно определившим отношение между свободой и необходимостью. Для него свобода есть понимание необходимости. „Слепа необходимость лишь постольку, поскольку она непонятна".»

«Не в воображаемой независимости от законов природы состоит свобода, а в познании этих законов и в открывающейся благодаря этому возможности планомерно пользоваться ими для достижения определенных целей. Это относится столько же к законам внешней природы, как и к тем, которые управляют духовным и физическом бытием самого человека, – двум разрядам законов, которые мы можем разделять разве только мысленно, но не в действительности. Поэтому свобода воли означает не что иное, как способность человека принимать решения со знанием дела. Чем свободнее, следовательно, суждение человека по известному вопросу, тем с большей необходимостью будет определено содержание этого суждения, тогда как неуверенность, имеющая в своей основе незнание и выбирающая как будто произвольно между многими неодинаковыми и противоречащими друг другу решениями, тем самым доказывает свою несвободу, своё подчинение тому предмету, над которым она должна бы господствовать. Свобода заключается, таким образом, в господстве над самим собой и над внешней природой, – господстве, основном на понимании естественной необходимости; поэтому она необходимо является продуктом исторического развития» . (См. том 1 ПСС).

При этом многие "беспомощно путаются в смешении детерминизма с фатализмом" (как писал Ленин), в объективной закономерности и случайности, тогда как детерминизм не только не предполагает фатализма, а, напротив, именно и даёт почву для разумного действования.

Закономерное всегда проявляется через случайное, как обосновал Георг Вильгельм Фридрих Гегель.

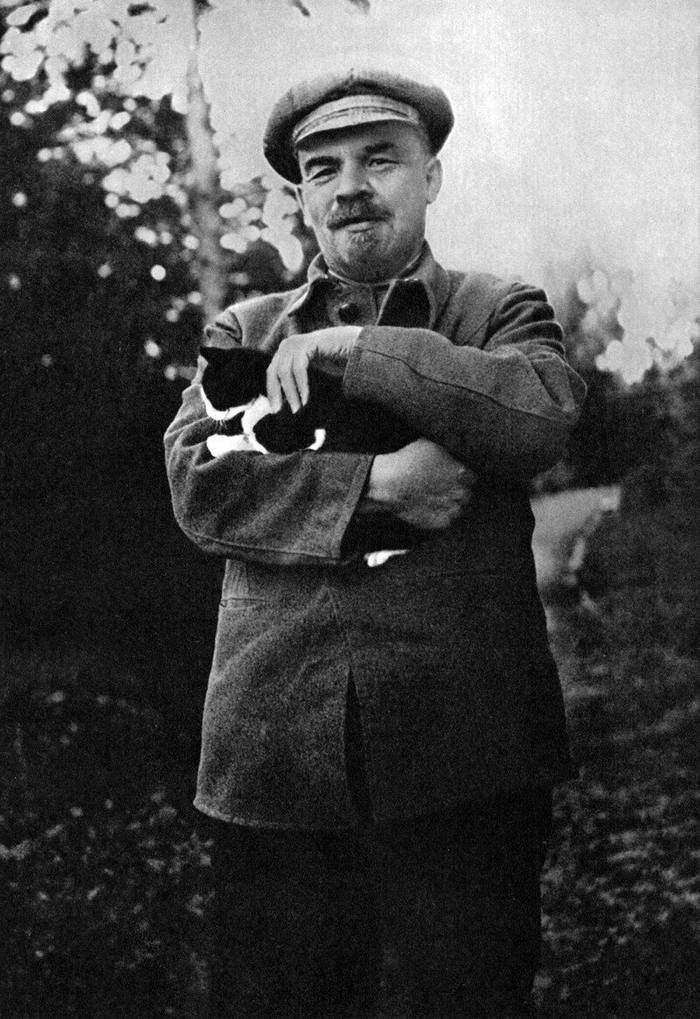

С днём рождения, товарищ Ленин!

22 апреля – день рождения товарища В. И. Ленина.

1917 год. Россия была предельно ослаблена сначала под гнётом безвольного, прогнившего николаевского режима, а затем – ещё более никудышного либерального Временного правительства. Страна обескровлена участием в совершенно ненужной для неё Первой мировой войне – войне, в которой у России не было никаких геополитических интересов и к которой она была совсем не готова. Страна сильно отстала в образовательном и техническом отношении: 90% населения либо необразованы, либо вообще неграмотны; в деревнях до сих пор пашут на лошадях, хотя в Европе, США, Канаде всё давно уже механизировано.

И в таких условиях – в условиях, когда страна представляет собой почти что выжженное пространство, Ленин решается на взятие власти (в чём многие однопартийцы его изначально не поддерживали). А впереди – ещё более тяжёлые испытания: интервенция 14-ти государств, голод, разруха, заговоры, мятежи. Тем не менее, большевики с огромным энтузиазмом и умением начинают восстанавливать разрушенное государство, разрушенную Российскую Империю – сначала в виде РСФСР, затем в виде Советского Союза.

Это был тот редкий случай, когда многострадальная Россия раз за разом вытягивала счастливый билет – сначала когда большевики сумели взять власть, затем – когда сумели её удержать, далее – когда И. В. Сталин одержал победу во внутрипартийной борьбе над всеми своими оппонентами. Нравится это кому-то или нет, но факт в том, что большевики были единственной политической силой, способной работать на благо России, единственной политической силой, у которой была чёткая программа и надёжные люди для её реализации; а самым выдающимся человеком в Партии был именно Сталин.

И большевики преодолели разруху Гражданской войны – разруху, которую устроили отнюдь не они; равно как и смута, предшествовавшая ей, – вина далеко не РСДРП: при всём желании большевики не могли отвечать за дела николаевского режима, равно как и либеральную Февральскую революцию совершили вовсе не Сталин с Дзержинским.

Именно большевики провели индустриализацию, ликвидировали культурную и образовательную отсталость населения, создали бесплатные, общедоступные и высококачественные системы здравоохранения и образования. СССР стал первым в истории государством, основанным на социальной справедливости – государством, в котором широким массам простого населения впервые в истории были предоставлены большие социальные гарантии, в котором активнейшим образом действовали социальные лифты.

Советский Союз выиграл самую страшную из войн – Вторую мировую; а уже через 4 года, в условиях послевоенной ограниченности ресурсов, СССР создал свою атомную бомбу, ликвидировав ядерную монополию США. Ещё через 12 лет Советский Союз первым в мире запустил человека в космос. И одной из главных фигур, стоявших у истоков Советского государства, был Владимир Ильич Ленин.

Диктатура пролетариата, — говоришь?...

«С подавлением свободной политической жизни во всей стране жизнь и в Советах неизбежно всё более и более замирает. Без свободных выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений жизнь отмирает во всех общественных учреждениях, становится только подобием жизни, при котором только бюрократия остаётся действующим элементом… Господствует и управляет несколько десятков энергичных и опытных партийных руководителей. Среди них действительно руководит только дюжина наиболее выдающихся людей и только отборная часть рабочего класса время от времени собирается на собрания для того, чтобы аплодировать речам вождей и единогласно одобрять предлагаемые резолюции. Таким образом — это диктатура клики, несомненная диктатура, но не пролетариата, а кучки политиканов».

Роза Люксембург

«Русская революция. Критическая оценка слабости».

1918 год.

***

Умная всё-таки женщина была. 👍

P.S. Поменяешь слово «Советы» на другое — суть высказывания не изменится.

Вид Homo Sapiens начинают рассматривать как тупиковую ветвь — Кургинян

Сегодня определенные элитные круги рассматривают вид Homo sapiens как тупиковую ветвь эволюции, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 20 апреля в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». ИА Красная Весна

Брайтон Ривьер. Цирцея со свиньями. 1896

Политолог отметил, что сегодня на дегуманизацию брошены огромные ресурсы. При этом, по его словам, «не только о конце истории говорят, а о конце проекта „Человек“».

Кургинян подчеркнул, что проекты «Человек» и «Гуманизм» оказались очень недолгими конструкциями. Сейчас всё это пытаются отменить.

«Но тогда мы должны сказать, что в наиболее серьезном варианте говорится о конце вида Homo sapiens, который рассматривается, как тупиковая ветвь на древе эволюции. И вместо этого самого Homo sapiens нужен другой вид», — уточнил лидер «Сути времени».

В связи с этим политолог напомнил о разрушении СССР. По его мнению, это тоже являлось частью процесса уничтожения проекта «Человек».

«Мне об этом говорили академики еще во времена Горбачёва, что высшая направленность тех изменений, которые называются — неважно — Перестройка, глобальная трансформация, уничтожение коммунизма, Советского Союза, — это отсечь сухую ветвь на Древе жизни. Сухую ветвь, которой является сам вид Homo sapiens. Предмет атаки — он», — пояснил Кургинян.

Источник: ИА Красная Весна

Ленинское понимание справедливости | К 153-й годовщине со дня рождения

Слово «справедливость» — редчайшее в лексиконе В.И. Ленина. Показательно, что этого слова нет в предметном указателе к Полному собранию его сочинений. В текстах оно встречается всего несколько раз... Как же так, ведь мы знаем В.И. Ленина как выдающегося борца за справедливость, отдавшего жизнь за справедливость для всех трудящихся, строившего коммунистическое общество как общество социальной справедливости? Парадокс разрешается просто..

Справедливость — это понятие, включающее два основных момента: момент равенства людей в правовом или экономическом отношении и момент неравенства в этих же отношениях. Что касается права, то эта сторона жизни в Европе была, в основном, решена в эпоху буржуазных революций ХVIII-ХIХ веков — построенное в тот период гражданское общество признавало всех своих членов гражданами, равными перед законом, т.е. равными в юридическом отношении. Собственно, это была главная цель буржуазных революций, проходивших под лозунгом «свобода, равенство, братство». Однако после достижения своей главной цели — свободы от феодального юридического неравенства — буржуазия еще больше увеличила экономическое неравенство граждан. Более того, она защищала справедливость такого неравенства, а частную собственность, как основу экономического неравенства, объявила священной. Собственно, то же самое произошло и в России: партия Ельцина выступала сначала против экономических и политических привилегий госаппарата, а потом, после победы, установила такое неравенство, какого нет даже в западных странах.

Против экономического неравенства выступали уже в ХIX веке тысячи выдающихся личностей, партий и политических группировок. Но только марксизм выдвинул цель: уничтожение частной собственности и покоящихся на ней классовых отношений как основы неравенства. Таким образом, марксизм дополняет правовое равенство и правовую справедливость экономическим равенством и справедливостью. Он выступает за полное равенство. А поскольку источником неравенства является частная собственность, то она подлежит уничтожению. Поэтому равенство понимается марксизмом как уничтожение отношений эксплуатации. Вот на этой позиции и стоит В.И. Ленин.

Для него, следовательно, как и для К. Маркса, путь решения проблемы сводится к трем основным моментам:

1) экономическая справедливость сводится к проблеме равенства (с учетом естественных различий между людьми);

2) само равенство сводится к уничтожению классов;

3) следовательно, справедливость также сводится к уничтожению классов.

Но ведь вся деятельность В.И. Ленина была направлена на уничтожение классов и построение общества без классов, общества действительно равных и свободных людей. А это и есть, по его мысли, путь к полной социальной справедливости. В этом ключе он и решает проблему равенства и справедливости применительно к коммунистическому обществу. Рассматривая коммунистическое общество в его первой фазе, он делает вывод:

Справедливости и равенства, следовательно, первая фаза коммунизма дать ещё не может: различия в богатстве останутся и различия несправедливые, но невозможна будет эксплуатация человека человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабрики, машины, землю и прочее в частную собственность.

(Ленин В. И. Полн.собр.соч., т.33, с.93 https://leninism.su/works/72-tom-33/1748-glava-5-ekonomicheskie-osnovy-otmiraniya-gosudarstva.html).

Ленин считал, что в первой фазе коммунизма неравенство останется, а, следовательно, останется и несправедливость, поскольку экономическое неравенство не может быть справедливым.

В этом пункте точке зрения рабочего класса противостоит позиция буржуазии: она воспринимает неравенство как справедливость. Почему? Потому, что в ситуации неравенства рабочих и буржуа последние находятся в выгодном положении. И они защищают, стараются сохранить это своё выгодное положение, а в случае необходимости и защищать с оружием в руках. Эту сторону дела хорошо разъяснил Ф.Энгельс в работе «К жилищному вопросу». Анализируя «справедливость», он пишет, что она представляет собой перенос существующих экономических отношений в идейную сферу и рассматривание их либо с консервативной, либо с революционной стороны. Кто рассматривает отношения рабочих и буржуа с консервативной стороны? Конечно, буржуа: в ситуации неравенства они хотят сохранить (conservation) своё выгодное экономическое положение. А кто смотрит на существующие экономические отношения с революционной стороны? Естественно, рабочие и все, кто в ситуации неравенства занимает невыгодное социальное положение, кто вынужден выживать от зарплаты до зарплаты. Сегодня это почти все наемные работники, за исключением, может быть, крупных управленцев. При этом рабочие находятся в самом невыгодном положении, а потому более ясно сознают своё социальное положение, острее чувствуют неравенство и несправедливость. Именно их социальное положение заставляет их более последовательно и упорно бороться против капиталистической эксплуатации, за построение общества социальной справедливости.

В.И. Ленин возглавлял эту борьбу в самом начале, он не знал ещё её результатов. Мы, в начале ХХI века, имеем возможность сравнить цели и результаты борьбы Ленина и рабочего класса в предыдущем периоде. В.И. Ленин, прогнозируя развитие общества, писал в 1917 году, что первая фаза коммунизма «не может дать равенства и справедливости». И это, в целом, правильно. Но мы сегодня понимаем и другое — по сравнению с нынешним буржуазным обществом, социалистическое общество было обществом равенства и справедливости. И этот вывод также правилен, хотя отчасти и противоположен ленинскому тезису. Они оба правильны, но оба неистинны. Это противоречие отражает противоречивую природу социалистического общества. Противоречие это Ленин видел, но в то время, летом 1917 года, не было ни времени, ни особого смысла подробно на нем останавливаться. Поэтому он и пишет здесь же: «Политически различие между первой или низшей и высшей фазой коммунизма со временем будет, вероятно, громадно, но теперь, при капитализме, признавать его было бы смешно и выдвигать его на первый план могли бы разве лишь отдельные анархисты.» (Там же, с.98).

Политика есть концентрированное выражение экономики. В экономике, поэтому, мы видим то же противоречие, которое присуще обществу в целом.

С другой стороны, как социалистическое общество оно сохраняет равную зарплату за равный труд и платит разным работникам по-разному. Но поскольку оно значительно продвинулось к высшей фазе, к полному коммунизму, важнейшие продукты и услуги оно уже распределяет по потребности, а не по труду. То есть в зависимости от особых условий жизнедеятельности работника, а не только в зависимости от его труда. Например, такие важнейшие продукты и услуги, как жилище, места в яслях и детсадах, путевки в санатории и курорты, образование, медицина распределялись, фактически, по потребностям: у кого больше детей — тому больше квартира, больше почти бесплатных мест в яслях и детсадах, наполовину бесплатных путевок в санатории, бесплатных мест (плюс приличных стипендий) в техникумах и вузах, медицинских услуг (при прочих равных условиях).

Да, явления неравенства сохранялись, но основной была тенденция к равенству, к распределению всех продуктов по потребностям, в том числе через общественные фонды потребления. Она была такой сильной, что многие профессора (А.Собчак, Г.Попов и др.) и академики (Т.Заславская и др.) пугали слабонервных лидеров КПСС и обывателей «уравниловкой» как главным тормозом развития. Как показали первые годы контрреволюции, трудящихся обманывали обещанием равенства: Ельцин, в показном рвении борьбы с привилегиями, с неравенством, сам с женой и авоськой ездил в трамвае по магазинам за простыми советскими сосисками как простые советские люди. Конечно, явления уравнительности были, но разрушался советский строй усилением тенденции «разделиловки», которую верхушка КПСС навязывала посредством рыночных «реформ» 1960-1980-х г.г. А с доведением до разделения общества на классы разрушилось и само общество: рухнула Россия в исторической форме СССР — наиболее образованная, благоустроенная и сытая Россия за всю её многовековую историю.

Поэтому вопрос о справедливости для нас — это не только вопрос моральный или юридический, не только вопрос экономический или даже политический, а вопрос исторический, национальный, вопрос бытия и небытия самой России. И надо быть благодарными В.И. Ленину, который так бережно и так глубоко и точно поставил его и предложил решение в начале ХХ века. Нужно учиться у Ленина так смело и принципиально ставить и решать вопросы.

Александр Сергеевич Казённов, доктор философских наук, профессор Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, заместитель главного редакторов газеты "Народная правда".

Ленину

Ленин с нами

Демьян Бедный, 1944г.

Высоких гениев творенья

Не для одной живут поры:

Из поколений в поколенья

Они несут свои дары.

Наследье гениев былого —

Источник вечного добра.

Живое ленинское слово

Звучит сегодня, как вчера.

Трудясь, мы знаем: Ленин — с нами!

И мы отважно под огнем

Несем в боях сквозь дым и пламя

Венчанное победой знамя

С портретом Ленина на нем!