Ох не хотела я браться за эту тему. Но вижу в Сети много неправильных рекомендаций и не могу удержаться от самоубийственной попытки объяснить необъяснимое (все правила, основанные на толковании смысла, часто бывают трудны в применении, т. к. смысл порой не трактуется однозначно). Здесь есть над чем поработать ученым-лингвистам (к коим я не отношусь, хотя в аспирантуре у меня была тема «Язык и смысл»). Однако существуют вполне надежные ориентиры, которые частично вам помогут. В конце в приложении имеется текст лингвистического гуру Розенталя, и я периодически буду на него ссылаться. Давайте разбираться.

Почему можно участвовать в турнире, но нельзя присутствовать в турнире (только в турнирной таблице) и нельзя разместить в своем канале (только на канале). Логически разницу в употреблении в/на объяснить не всегда возможно. Но для носителя русского языка, казалось бы, не должно возникать никаких сложностей.

Ученые говорят в подобных случаях: так исторически сложилось. Примеров масса: работать в школе, но на заводе; в газете — на телевидении; в банке — на фабрике; в институте — на факультете.

Кроме того, существует еще и сочетаемость/несочетаемость слов. Можно участвовать в турнире и в соревнованиях, но присутствовать, играть и драться все же стоит на турнире и на соревнованиях (не станете же вы спорить с тем, что рыцари дрались именно на турнирах). По моим наблюдениям, в среде спортсменов «играть в турнире» стало повсеместным словоупотреблением, но это можно отнести к профессиональному жаргону.

Хуже то, что неправильное использование предлога в этом случае уже пошло гулять в Сети в ответах на вопрос, как правильно говорить.

В - внутри (объем), в огороженном пространстве

НА - не внутри (плоскость), на открытом пространстве

Общее значение предлогов в и на можно понять из простых примеров: положить в шкаф (внутрь шкафа) и положить на шкаф (на поверхность шкафа).

Купить в магазине (в здании) и купить на рынке (на открытом пространстве). Если рынок перестает быть вещественным предметом, мы все равно говорим о ценах на (условном) рынке.

И еще один наглядный пример. Высечь на граните и высечь в граните. На граните выбивают надпись (на поверхности), в граните воплощают идею (это скульптура, она объемна).

Исходя из основного постулата, Розенталь выводит кучу закономерностей. Сразу скажу — довольно громоздки и неоднозначны все эти построения с массой оговорок. Немного поспорю с мэтром.

Приводится пример использования на без ограничения пространства: играть на дворе (т. е. вне дома). И тут у меня, как носителя языка (не самого безграмотного, надо сказать, носителя), возникает нестыковочка: исторически сложилось (в том числе у меня в голове), что играть надо во дворе. Вот с примерами «2023 год на дворе», «на улице холодно» я бы согласилась на все сто.

Не надо копья ломать — в русском языке исторически закрепилось сочетание на Украине, так же как на Брянщине, на Полтавщине, на Смоленщине и т. д. На Кавказе - это, кстати, тоже территория. А нам иногда кажется, что язык ошибается, и мы лучше самого языка знаем, что правильно, а что неправильно. И начинаются домыслы и конспирология.

«В Карпатах» (пример Розенталя) и «на Карпатах» в Грамматике РАН считаются равнозначными нормами.

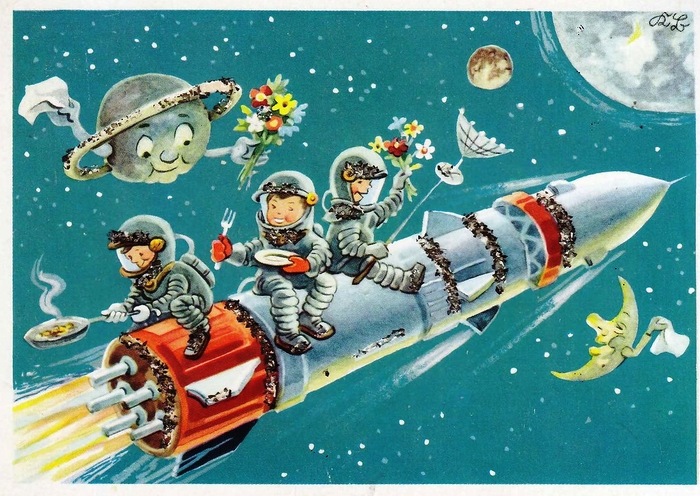

Средства передвижения 🚗🛴✈ (на пароходе, на самолете и т. д., но! если внутри, то в: обедал в самолете). Получается, летел не внутри самолета, что ли? Здесь просто поясню: во втором случае важен объем — внутри самолета, а для средства передвижения важен тип — посредством самолета. Хотя на ковре-самолете плоскость очевиднее.

Объяснения могут быть длинными. но для запоминания нужны простые и короткие фразы. Поэтому вот вам по итогу мои четыре тезиса:

1. Исходный тезис: в — внутри, на — не внутри.

2. Все остальное, что не укладывается в первый тезис, — исторически сложившиеся нормы. Верьте себе как носителю языка.

3. Разные глаголы могут требовать после себя разных предлогов (есть словарь того же Розенталя «Управление в русском языке»). Выступить на форуме, но принять участие в форуме. Так что не все, что внутри, можно присоединить предлогом в. Далее — см. п. 2!

4. Предлоги-антонимы в/из и на/с (они есть в рамочке в обычных школьных учебниках).

Способ проверки антонимом работает всегда: поехать на взморье —– приехать со взморья; направиться на Кавказ — вернуться с Кавказа; отправиться в путешествие — привезти из путешествия. То есть нельзя прийти со школы, с театра, с магазина, т. к. вы шли не на школу/театр/магазин, а в школу/театр/магазин. А некоторые пользователи языка, как в случае с «играть в турнире», объявляют уже, что нельзя прийти с… — всегда из… Они не правы.

А теперь аргументированно отвечаем на вопрос заголовка.

✅Первый аргумент. Турниры проходили на открытых пространствах.

✅Второй аргумент. Я попросила разных грамотных и начитанных людей (чьему языковому чутью я доверяю) ответить, не задумываясь, — играть в турнире или играть на турнире. Мне надо было убедиться, что я не сошла с ума и не ошибаюсь, т. к. интернет-рекомендации в один голос твердят: «в турнире».

Вывод: все-таки «играть на турнире» (но девочкам непременно в юбочке).

Слушайте себя — русский язык нам не чужой — и доверяйте только академическим словарям и справочникам (мне можно верить😉). То, что исторически сложилось, то нам и передается через коллективное бессознательное. Язык не надо переделывать, язык надо учить+чувствовать (да поможет вам чтение!) и не коверкать. Не надо лепить везде предлог в, если в языке на этом месте закрепился на.

Фрагмент из «Справочника по правописанию и литературной правке» Д. Э. Розенталя

1. Синонимичны в ряде конструкций предлоги в – на и их антонимы из – с. Например: работать в огороде — работать на огороде, ехать в поезде — ехать на поезде, слёзы в глазах — слёзы на глазах. Между вариантными конструкциями обычно имеются смысловые или стилистические различия.

2. Употребление предлога в в пространственном значении связано с представлением об ограниченном пространстве, при отсутствии этого значения употребляется предлог на. Ср.: машины стояли во дворе (окруженное забором или домами пространство) — дети играли на дворе (вне дома; ср.: на дворе сегодня холодно).

3. С административно-географическими наименованиями употребляется предлог в, например: в городе, в районе, в области, в республике; в Сибири, в Белоруссии, в Закавказье. Сочетание на Украине возникло под влиянием украинского языка (ср.: на Полтавщине, на Черниговщине) и поддерживается выражением на окраине.

4. С названиями горных областей употребляется предлог на, ср.: на Алтае, на Кавказе, на Урале (имеется ввиду горная местность без точно очерченных границ). Но: в Крыму (только частично ограниченное горами степное пространство). Употребление предлогов в – на при названиях гор во множественном числе придает сочетаниям разное значение: в Альпах, в Андах, в Апеннинах, в Пиренеях и т. д. означает «в горах, среди гор»; на Балканах — на Балканском полуострове, на Карпатах — на поверхности гор.

5. В некоторых случаях отражается влияние народного языка, профессионального употребления и т. д. Ср.: работает в фотостудии — фильм дублирован на киностудии (профессиональный оборот, под влиянием сочетания на кинофабрике; ср.: работает на радио, на телевидении); Я побежал в кухню… (Горький). — Нянька приходила на кухню… (Короленко) (второй вариант под влиянием народной речи).

6. Иногда сказывается исторически сложившаяся традиция; ср.: в деревне – на хуторе, в селе – первый на селе работник; в учреждении — на предприятии, в переулке — на улице; ср. также: в комбинате бытового обслуживания — на мясокомбинате.

7. На выбор предлога влияет семантика управляющего слова и значение всего сочетания. Ср.: поехал на вокзал — вошёл в вокзал, пошёл на мельницу — вошёл в мельницу (сказывается соответствие приставки в- и предлога в).

8. В выражениях на почте, на заводе, на фабрике употребление предлога на объясняется тем, что первоначально понятия «почта», «завод», «фабрика» не связывались с представлением о закрытом помещении или здании: почта когда-то была на почтовой станции, на которой содержали ямщиков и держали лошадей; завод или фабрика могли занимать открытую территорию и состоять из нескольких сооружений (ср.: в мастерской, в цехе — с представлением о закрытом помещении). Употребляются сочетания: на избирательном участке (ср.: в полицейском участке), на полевом стане (ср.: в военном стане), в агитпункте (ср.: на наблюдательном пункте).

9. При названиях зрелищных организаций и мероприятий установилось такое употребление: в театре, в кино, в цирке (имеется в виду помещение), на концерте, на опере, на спектакле (имеется в виду исполнение, представление). В профессиональном употреблении встречаются сочетания: работает на театре, занят в концерте (ср.: служит на флоте).

10. При названиях учебных заведений употребляется предлог в: в университете, в институте, в техникуме, в школе; при названиях частей учебного заведения — предлог на: на филологическом факультете, на романском отделении, на втором курсе. Сочетания в классе, в аудитории связаны с обычным использованием предлога в при обозначении закрытого помещения.

11. При названиях средств передвижения обычно употребляется предлог на, ср.: на пароходе, на катере, на поезде, на трамвае, на автобусе, на метро, на самолёте и т. д. Употребление предлога в предполагает нахождение внутри предмета: спал в автомобиле, сидел в машине, обедал в самолёте, рыба валялась в лодке и т. д. Ср. предлоги при названиях закрытых и открытых видов экипажей: в карете, в лимузине — на телеге, на подводе. Возможные варианты связаны с условиями контекста; ср.: с трудом удалось сесть в трамвай — сел на трамвай, чтобы скорее добраться до дому.

12. Как указано выше, антонимические пары образуются предлогами на – с, в – из, например: поехал на Кавказ — вернулся с Кавказа, поехал в Крым — вернулся из Крыма.

Читайте больше тем и статей в моем паблике Словесный бардачок