Красноярский край от края до края

22 поста

22 поста

23 поста

37 постов

1 пост

19 постов

5 постов

16 постов

Прилетел в Читу, поездил по Забайкальскому краю, пишу отчет, что посмотреть и куда можно съездить. У кого-то Забайкальский край ассоциируется с каторгой (декабристы), у кого-то с военными (самый крупный ВО Союза). А вот свой ряд ассоциаций я как раз хочу сформировать.

По прилету сразу кайфанул - это за мной старое здание аэропорта (действующий терминал в соседнем здании).

Честно, представлял город несколько иначе. И удивился, когда вечером пошел прогуляться по центру. По мимо прочего, тут много старых красивых зданий. Обычно, в наших сибирских городах со старой архитектурой не сильно хорошо. Каменные здания стали появляться в основном на рубеже 19-20вв. А монументальная архитектура советского периода не всех коснулась одинаково, либо уже находится в плачевном состоянии.

Чите в этом плане повезло. Тут с первой половины 20в располагался штаб огромного Забайкальского военного округа. Также в Чите находится штаб Забайкальской железной дороги. Это крупные организации строили для себя административные здания, и пришлись эти стройки на времена расцвета Сталинского ампира, поэтому сейчас центр украшен эффектными и величественными строениями.

И конечно есть красивые здания начала 20 века. Когда через Читу прошел транссиб город резко подрос и стал застраиваться каменными домами. Многим нужна реставрация, но пока держатся.

Первым делом всегда иду в местный краеведческий музей. Чем дальше на Восток, тем больше я их люблю. Потому что обычно в курсах истории России акцент идет на события в западной части страны, а вот перипетии, которые происходили на Дальнем Востоке, остаются как-то в стороне, хотя по своей важности имеют огромное значение.

И очень интересно расширить свои знания не по сухим статьям, а глядя на исторические карты, документы. Да и просто физически ощущая территорию.

С чем еще можно познакомиться в музее:

- с богатой флорой и фауной региона. И даже встретить динозавра. Они в Забайкалье тоже ходили.

- с этнографией палеосибирских народов, проживавших на этой территории

- знаковыми стройками царского и советского времени, которые изменили этот регион, да и вообще Дальний восток: Танссиб и БАМ.

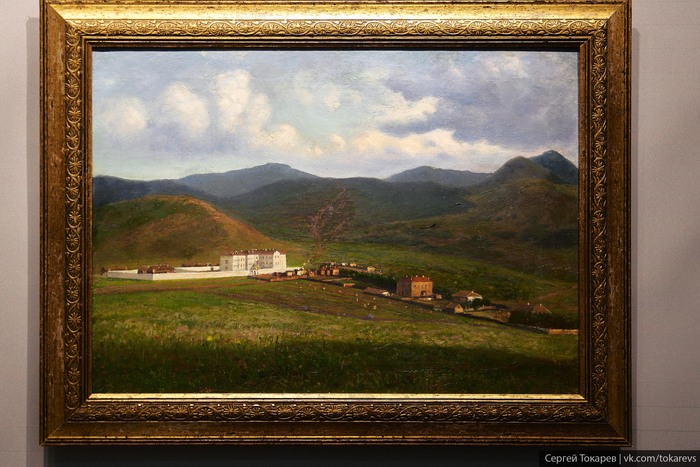

Вот так смотришь на картину - красиво, домики на фоне гор, уютно. А потом читаешь описание, а это каторжная тюрьма в Забайкалье 😅

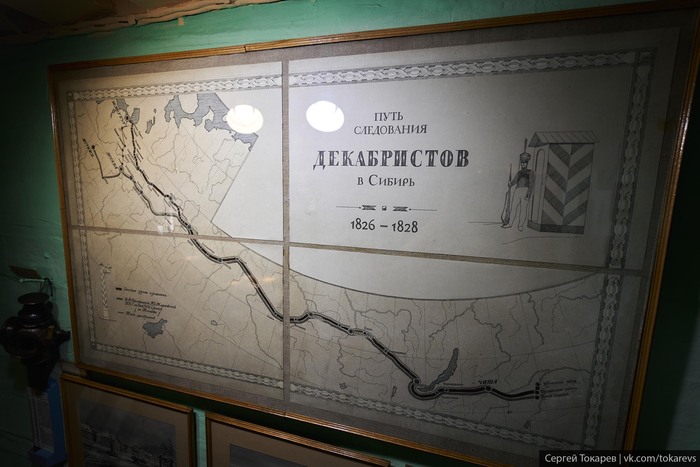

Чита стала для многих декабристов последней точкой на пути из Петербурга. Здесь, а также рядом на Нерчинских рудниках и Петровском заводе отбывали каторгу десятки осужденных. Их пребывание в этих местах оказало большое влияние на культуру региона, и в музее об этом вам в подробностях расскажут.

Здание музея тоже представляет исторический интерес - это церковь 1776 г. постройки. На протяжении трех с половиной лет осужденные на каторгу 85 декабристов были её прихожанами. Некоторые тут венчались.

Классное место в Чите, даже если вы не интересуетесь Буддизмом. Тут просто красиво. Молитвенный дуган на этом месте в Чите построили в 1898 г. Но в 1914 он сгорел. А новый храмовый комплекс открыли уже в наше время 2010 году.

В Забайкальском крае 48 палеовулканов, и один из них находится прямо в Чите. Сопка - большой естественный парк. Тут гуляют по тропам, купаются в реке, делают классные фото на закате.

Место интересно не только своими красивыми видами, но и историей. Палеовулканы почти всегда являлись местом обитания древних людей и сопка не стала исключением, тут выявили 32 памятника археологии.

На Титовскую сопку надо заехать по трем причинам:

Первая - чтобы посмотреть на город. Первая и самая близкая смотровая тут.

Вторая - прогуляться вдоль крутых берегов реки Ингоды. Ингода - это река, в которую впадает Читинка, давшая название городу.

Третья - зайти в Этно-археопарк "Сухотино". В 2023 на Титовской сопке решили сделать этно-археопарк "Сухотино". Пока есть центральное здание музея в виде чума, лестница на крутом подъеме, лавочки, беседки и немного сопутствующей инфраструктуры. Также планируют строительство этнодеревню, где хотят воссоздать жилища эвенков, бурят, семейских староверов - такое единое культурное полотно, которое отображало бы традиционную культуру Забайкалья.

Самолёт ТУ-154 во дворе многоэтажки. Увидел такую картину в окно автобуса, проезжая мимо.Такая случайная находка в Чите.

К самолетам можно свободно подойти. Находятся они в детском комплексе «Радуга» (г.Чита, Романовский тракт, 46). Раньше это было поле на окраине города, а недавно рядом построили ЖК, который стал необычным фоном. Каким образом и откуда владелец притащил эти самолеты не знаю, но спасибо ему за сохранность и свободный доступ к этим птичкам.

Это то, что успел увидеть за один день в Чите. Хороший город. С историей. Дальше поеду в Агинские степи.

Мой ТГ канал, где про поездки, в основном по Красноярскому краю - t.me/tokarevs

Первый раз в Чите (Забайкальский край), еду на автобусе и вдруг вижу в окне как из-за дома выглядывает кабина самолета. Первая мысль, показалось, пригляделся - нет, все так, самолет.

Действительно, рядом с многоэтажкой стоит два ТУ-154Б-2, а еще истребитель МИГ-29 и вертолет МИ-2.

Удивительно, что если вбивать в поиске "Достопримечательности Читы", "Что посмотреть в Чите", то там нет этого авиационного парка.

К самолетам можно свободно подойти. Находятся они в детском комплексе «Радуга» (г.Чита, Романовский тракт, 46). Раньше это было поле, а недавно рядом построили ЖК, который стал необычным фоном.

Каким образом и откуда владелец притащил эти самолеты не знаю, но спасибо ему за сохранность и свободный доступ к этим птичкам.

Самолет ТУ-154 был самым массовым авиалайнером Советского Союза. До конца 2000-х оставался одним из основных самолётов на маршрутах средней дальности в России.

Знаковое событие, которое дает старт летней навигации - в п. Подтёсово, где базируется большая часть флота Енисейского речного пароходства, вскрывают ото льда затон.

Подтёсово находится за Енисейском. На 432 километра ниже Красноярска. Тут на протоке между островами создан большой глубоководный затон, где зимует речной флот.

Зимой суда не стоят просто так. Их обслуживают, ремонтируют, чтобы шесть месяцев летней навигации в тяжелых северных условиях они проработали без каких-либо сбоев. По толстому льду к судам можно легко подвести тяжелое оборудование, провести внешние работы. Так что зимой речники тоже не отдыхают, каждая команда готовит свою машину к долгому летнему плаванию.

В середине апреля перевели на "летний" режим работы. На Енисее в районе Енисейска уже прошел ледоход, русло освободилось, а вот в затоне ледяной панцирь надо ломать механически. Естественным образом на стоячей воде лёд не скоро сойдет, а суда надо уже заводить и отправлять в навигации.

Сначала большими буксирами прокладывают полыню по центру затона, а затем вспомогательными небольшими катерами отбивают каждое судно.

Затем суда выводят на открытую воду и катают туда-сюда, чтобы лёд освободил винты и рулевое управление.

Всего на вскрытие затона уходит около недели. А с вводом всех судов в рабочий режим - почти месяц.

Думал я как-то, вот, было бы классно поснимать ледоколы, как они лед ломают и пробивают путь судам. А в итоге нашел их где-то в северных морях, у нас на Енисее. Не атомные, конечно, но впечатление тоже яркое.

Прогулялся по льду перед его вскрытием. Поднялся на буксир. Побывал в капитанской рубке. Особенно было интересно снимать со льда, когда громадная машина идет на тебя и ломает лед, на котором ты стоишь 😁 Все, безусловно, безопасно. С соблюдением всех норм. Но когда первый раз ощущения запоминающиеся🤪

А тут видео, как это все происходит

Мой ТГ-канал, где показываю поездки по Красноярскому краю и Сибири в целом t.me/tokarevs

Продолжаю рассказывать про свои летние поездки по Красноярскому краю (Центральная Сибирь). В июле мне удалось побывать в месте, о существовании которого узнал относительно недавно - это поселок Снежногорск и Усть-Хантайская ГЭС.

Когда говорят про гидроэнергетику в нашем регионе всегда фигурирует Красноярская ГЭС, Санно-Шушенская, Богучанская. А между тем на Севере региона есть две уникальные станции - Усть-Хантайская и Курейская, которые питают Норильск, Дудинку. Они входят в автономную энергосистему красноярского севера, которая существует отдельно от общероссийской.

Для справки: все ГЭС, что выше перечислил, плюс Майская (вспомогательная СШГЭС) - это енисейский водный бассейн.

ГДЕ ЭТО

Хантайка находится на 160км южнее Норильска. Добраться до нее можно только вертолетом. Мы летели 40 минут из Норильска. Кстати, это был мой первый полет на вертолете 😁 Он летит низко и из иллюминатора можно посмотреть на тундру. Сверху видно, насколько это большая и при этом не пригодная для жизни и хозяйства территория - сплошные озера, болота, реки. В некоторых местах даже лед до сих пор лежит, хотя середина июля.

Также пролетаем над Ханойским водохранилищем. Оно по размерам, как Богучанское на Ангаре, и на 200км2 больше Красноярского на Енисее. За водохранилищем находится Хантайское озеро с рекордной глубиной для этих мест - 420 метро. И в целом у реки Хантайки, на которой построена ГЭС получается невероятно большой бассейн. К тому же это все находится в предгорьях Плато Путорана, так что дефицита в воде тут нет.

ВОДНЫЙ МАРШРУТ

При желании добраться до ГЭС можно по воде. Хантайка - правый приток Енисея. Однако пассажирского сообщения тут нет. Этот маршрут используют исполнительно для доставки грузов. Сейчас объемы небольшие. А во времена строительства и модернизации станции все крупногабаритное сюда привозили именно водой. Ниже ГЭС есть небольшая пристань с краном.

ЗАЧЕМ ТАМ ГЭС?

Хантайка находится в местах с очень суровым климатом. Это территория вечной мерзлоты. Крайний Север. Зимой, соответственно, холодно. Максимальный официальный минус, который тут фиксировали -64 градуса. Снежный покров держится ~250 дней в году.

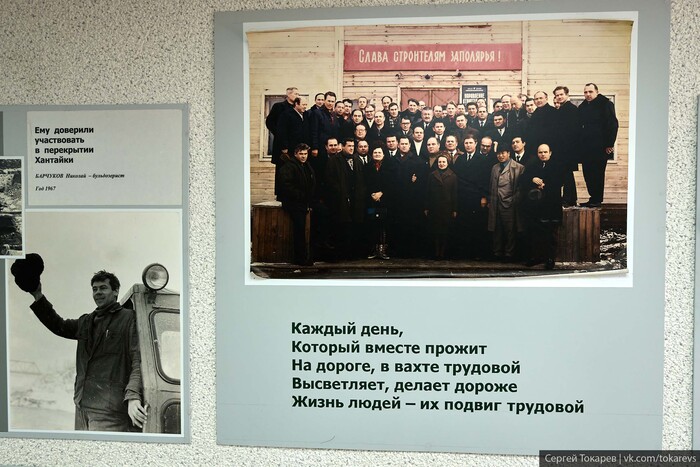

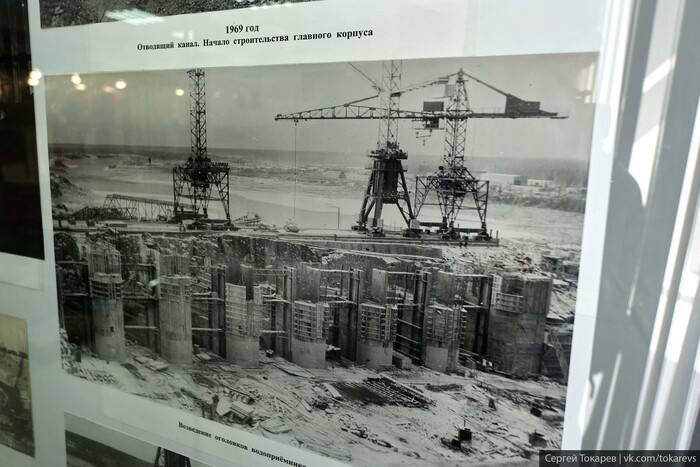

Тем не менее в 1963 году на берег Хантайки высаживаются первые строители. И на большом пороге начинают стоить ГЭС. Это была крупная комсомольская стройка. За 12 лет тут появляется станция и поселок. Сначала временный для строителей, а потом и кирпичный для работников станции.

Нужна ГЭС была для того, чтобы запитать Игарку, Дудинку и Норильский комбинат. В это время как раз начиналась разработка Талнахского рудного узла и производственные мощности планировалось увеличить очень сильно. До этого Норильске предприятия питались от угольных ТЭЦ, которые позднее перевели на газ Мессояхского месторождения.

Кстати, строители, когда закончили со станцией, полетели строить Надеждинский металлургический завод в Норильске, о котором писал ранее.

В поселке есть музей ГЭС, и если будете в этих местах, обязательно зайдите в него.

СНЕЖНОГОРСК

Поселок Снежногорск, который находится рядом со станцией очень удивляет своим видом. Рабочие поселок на Крайнем Севере представляешь немного иначе. По опыту ждешь небольшую разруху, что ли. Здесь же все очень цивильно. Первоначальный временный поселок гидростроителей из деревянных бараков снесли и для работников станции построили постоянный капитальный городок со всеми удобствами.

Живет около 700 человек. Из них 200 детей. Весь поселок - это шесть жилых многоэтажек, посередине административные здания, школа, детский сад и тд.

На удивление, на такой маленькой площади несколько скверов, детские площадки. А еще строят новый сквер на берегу с большим маяком. На момент выхода этого лонгрида на Пикабу его должны были уже доделать. Если есть кто-то из Снежногорск, киньте фоточку в комменты, как он сейчас выглядит.

Административно Снежногорск не является самостоятельным населенным пунктом, а входит в центральный район Норильска. Плюс ГЭС входит в НТЭК, которая входит в Норникель. Поэтому со снабжением тут все нормально. Хотя мы с собой взяли запас Дошика и пару паштетов. На всякий случай 😁

ГНУС

Тут очень уютно. Летом из многих частей поселка видно Хантайское море, к тому же полярный день, много солнца, и кажется, что находишься в каком-то курортном районе. До тех пор, пока не стихнет ветер. Сразу атакуют тучи комаров и оводов. Это быстро возвращают в реальность. То, что кровососы тут важная часть жизни говорит то, что в поселке поставили памятник комару, как вечному спутнику.

Забыл его сфотографировать, но можно посмотреть в видео в конце поста.

А если выйти за пределы города в лесную часть, то можно ощущать всю прелесть таежной северной жизни. К счастью, говорят местные, сезон гнуса короткий, впрочем как и северное лето.

ИДЕМ НА УСТЬ-ХАНТАЙКУЮ ГЭС

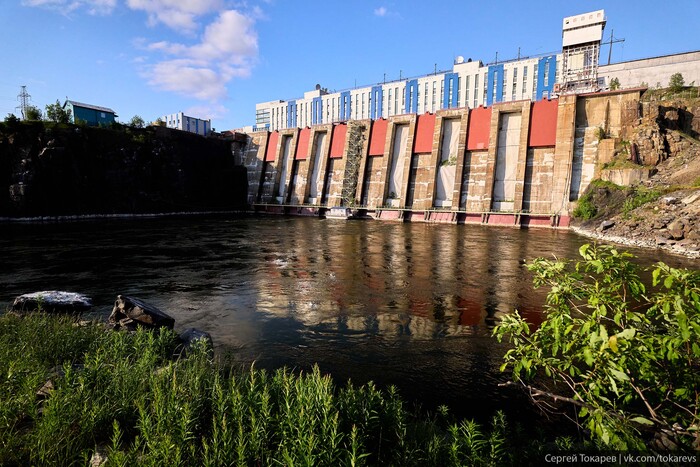

Надо бы уже и про станцию рассказать. Выглядит она вот так. И в чем необычность, которая сразу в глаза бросается - тут на месте реки располагается русловая плотина, а вот здание машинного зала с водоводами стоит как бы боком к водохранилищу. И к нему проложен отдельный подводящий канал длинной 300 метров.

Дело в том, что машзал находится прямо в скале. Его вырубили взрывным способом на глубине 40 метров. Также он располагается ниже уровня воды. Конструкция станции такова, что после гидроагрегатов вода в реку выходит под восходящим углом.

Это хорошо видно на схеме ГЭС в разрезе. Прямоугольник в центре - это машинный зал, где находятся гидроагрегаты. А труба справа - это отводящий канал в нижний бьеф.

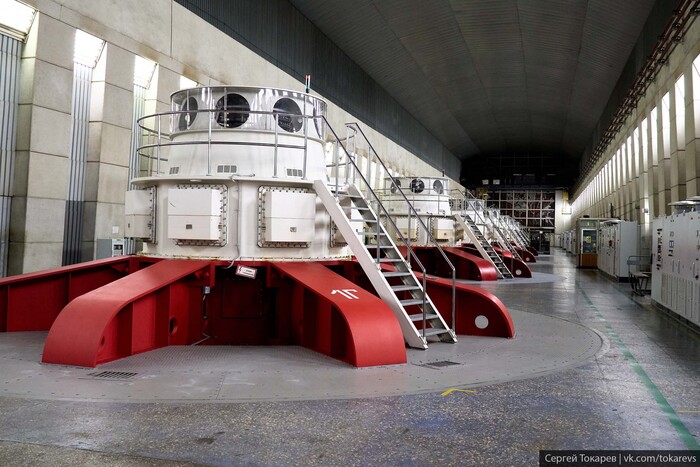

Сам машинный зал выглядит вот так. В нем находится семь гидроагрегатов максимальная мощность каждого 73 МВт.

До этого мощность гидроагрегатов была на 10МВт меньше. В 2014 году ГЭС модернизировали и в том числе заменили рабочие колеса турбин. Ранее тут использовали колеса с поворотно-лопастным механизмом. В процессе работа лопатки могли менять угол наклона и тем самым влиять на выходную мощность гидроагрегата. Однако они были более сложны в обслуживании. Поэтому при модернизации их поменяли на радиально-осевые с фиксированной конструкцией. Говорят, такая замена внутренних элементов ГА была крайне непростой для конструкторов. Но получилось все просчитать и переделать турбину. Да еще и с увеличением мощности.

Одно из старых колес после замены поставили у входа на станцию на память.

Я говорил, что ГЭС находится внутри скалы. Это видно, когда выходишь из машзале. Технологические коридоры тут не бетонные с ровными стенками, как на других ГЭС, где я бывал, а вот такие.

Еще особенность. Так как машинный зал находится внизу, тут нет дневного света. И чтобы работники себя чувствовали комфортно в торце сделали большое окно. Выглядит, как будто и правда там Солнце светит.

Однако низкий машзал - это не только проблема с дневным светом. Это еще и проблема с безопасностью. Ведь в случае ЧП он будет затоплен. И этот момент строители учли еще в 60-х. Тут используется специальный механизм, который позволяет опустить затвор водовода и перекрыть доступ воды из водохранилища за две с половиной минуты.

Для этого достаточно просто повернуть ключ на пульте управления диспетчера. После модернизации и замены всех аналоговых систем на цифровые появились кнопки экстренного спуска затвора, которые теперь находятся не только у диспетчера, но и в машзале на каждой панели управления гидроагрегатами.

Для сравнения - на СШГЭС, когда там произошла авария, оперативки больше 40 минут потратили, чтобы подняться и опустить затвор.

Еще, если сравнивать с Красноярской или Богучанской ГЭС, где верхние затворы двигают козловыми кранами. Тут у каждого затвора свой автономный механизм. И все это находится в помещении.

Скальник, который обрамляет станцию - это Долерит. Очень твердая порода. Чтобы прикинуть, как тут все строили, достаточно посмотреть на канал резервного водосброса. Он тут не бетонный, а выдолблен прямо в скале, как и вся остальная станция.

А это вид передней стенки ГЭС. Часть кадров с русловой плотины, а часть с уровня воды.

Когда бываю в таких местах испытываю сплошное восхищение. Только представьте, сколько усилий пришлось приложить строителям чтобы покорить такую небольшую с виду реку Хантайку. Очень круто.

Также сделал видео, где можно побольше всего увидеть, если интересуетесь этой темой. Видео на Ютубе и в ВК

Подписывайтесь на профиль @Tokarevs. Все посты про поездки смотрите в серии «Красноярский край от края до края»

Для красноярцев - мой ТГ-канал t.me/tokarevs Там про город и краевой туризм.

Длиннопост для любителей заброшек. В этом посте отправился в старый поселок на острове Диксон, который еще недавно был в числе главных населенных пунктов центральной и восточной части Российской Арктики.

Что такое Диксон - это остров в Карском море на краю Северного ледовитого океана (Красноярский край). В предыдущем посте рассказал что это и где. Затем про материковую часть поселка. А сейчас про островной поселок.

Жизнь в Карском море появилась именно на острове Диксон. Еще в царские времена здесь основали первую арктическую станцию (1915). В Советский период значение острова еще увеличилось. А потом вырос большой поселок на несколько тысяч человек.

Это просто взрывает мозг, когда смотришь вокруг и представляешь, в какую глушь плыли люди и как тут осваивались. После Диксона Дудинка или Норильск уже не воспринимаются как далекие города :)

Помимо жилой части на острове был аэропорт, метеостанция, военный городок. Но в новое время надобность в таком большом жилом массиве в центре Арктики отпала. А учитывая, что жизнь тут может существовать только при больших финансовых вложениях, которые нет, то поселок списали.

Кто-то уехал на большую землю, кто-то сначала перебрался на материковую часть, а потом уже попрощался с Севером.

На первом фото здания бывшего Диксонского управления по гидрометеорологии

Сейчас на острове работает аэропорт, метеостанция и дизельная, чтобы питать эти два объекта. А вся жилая часть закрыта. Военные тоже базируются на материке. А на остров все приплывают только на работу. За исключением метеорологов, которые являются по-сути единственными постоянными жителями острова.

А ТЕПЕРЬ ПРОЙДЕМСЯ ПО ЗАБРОШКАМ

Первым встречает старое здание аэропорта. Сейчас для терминала построили новое одноэтажное здание. Однако в архитектурном плане оно сильно проигрывает старым деревянным постройкам

Встречаются такие неопознанные машины (поиск по картинкам сказал, что это машина с системой навигационного обеспечения полётов авиации). И вполне себе привычные.

Отсюда ничего не вывозили. Люди просто выехали и все осталось на своих местах.

Это старая метеостанция. За ней (но с этого ракурса не видно), находятся уже новые постройки. Отсюда следят за погодой на огромных северных просторах. Так как местные циклоны сильно влияют на погоду в более южных районах.

Это центральная улица поселка. Тут нет растительности (зона арктической пустыни), и ничего не зарастает.Когда-то тут кипела жизнь

Местный ДК и кинотеатр. Люблю ахитектуру того времени, когда вся эта лепнина на фасаде, полуколонны. Внутри даже пленки фильмов сохранились. Зрительный зал, люстра, все стоит. Только полы прогнили. Надо острожно ходить. И еще могут внутри белые медведи засесть. Они любят заброшки. На острове как раз живет семейка.

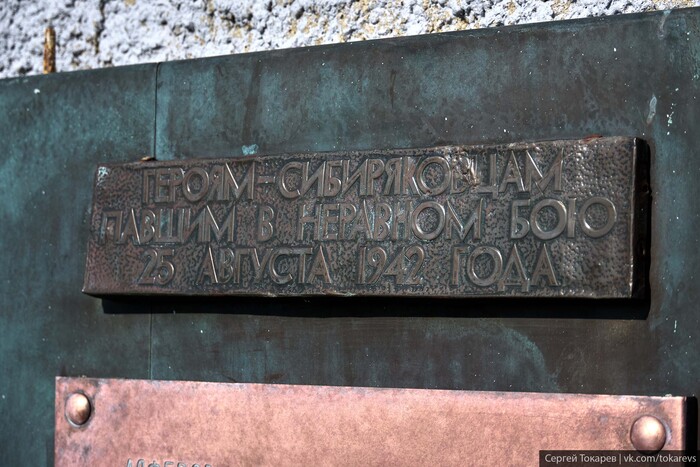

А это центральное место. Тут захоронены моряки, которые в 1942 погибли при внезапном нападении на остров немецкого крейсера (в предыдущем посте писал).

Рядом стоят мешки так как памятник планируют реставрировать, как я понял.

Ленин. Говорят, его нарисовали где-то в 60-х. И он до сих пор держится. Какой-то особой краской, видимо :)

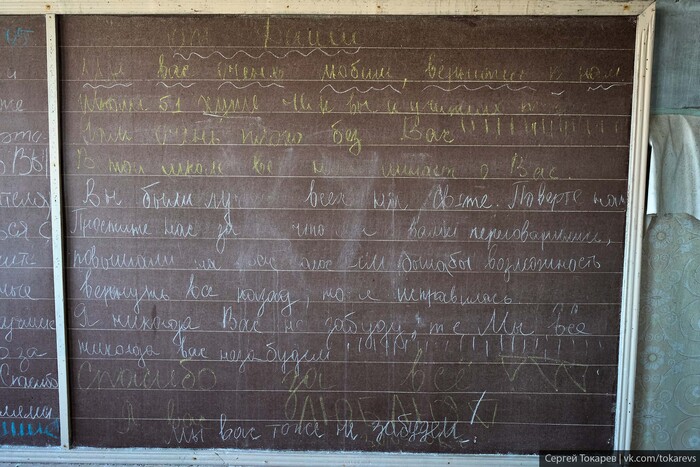

Самая эмоциональная часть прогулки - школа. Она рассчитана на 500 учеников. Это сложно представить. Школа на острове посреди Арктики на 500 мест. Сейчас даже в относительно благополучны поселках столько учеников не наберется.

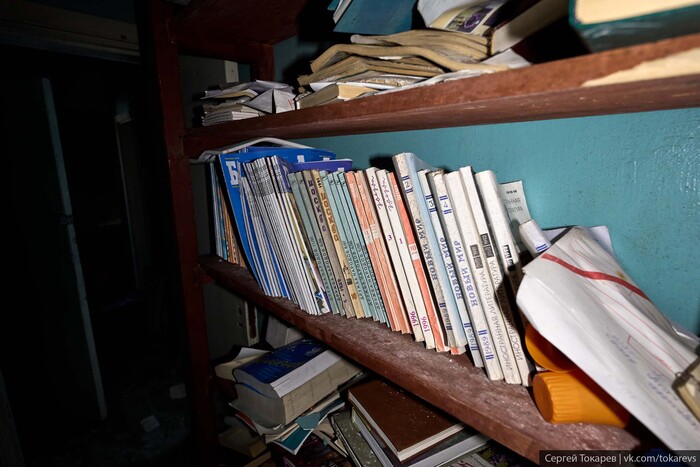

Сырость быстро разрушает все. Плесень, мох на стенах и подоконниках. При этом учебники, инвентарь, все осталось. Как будто Чернобыль.

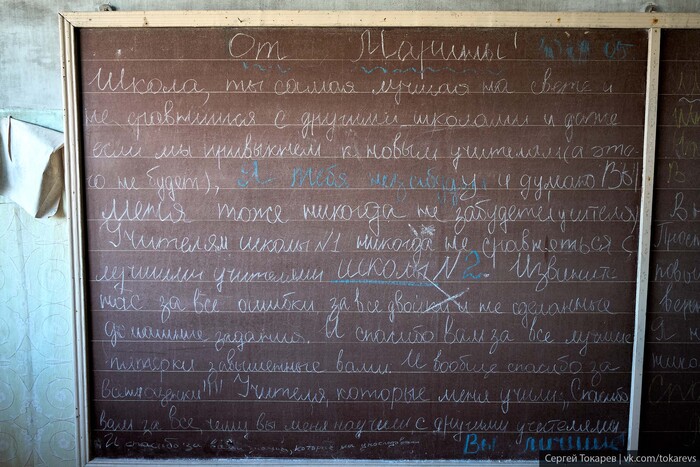

На доске послания учеников. Никто не хотел прощаться со своим поселком, но выбора не было

И каморка за актовым спортивным залом с музыкальными инструментами и аппаратурой

Школа сильное впечатление производит. Когда просто идешь по поселку - ну, дома, ну разваливаются. А тут острее чувствуешь, что была жизнь.

На почте лежат последние выпуски газет за апрель/май 2009. А на стене новый тогда губернатор Хлопонин.

А это кладбище. Тут же нет почвы, под слоем травы в несколько сантиметров скала. Поэтому могилы делали взрывники. И в этом есть определенный плюс, так как мерзлота со временем выталкивает гробы на поверхность, тут же такого нет. Лежат спокойно

А это, если не путаю, памятник краевого значения - именно тут была первая арктическая станция Диксона. Больше ста лет назад, когда еще не было поселка на берегу высадились полярники на свою первую зимовку. Интересно, что они чувствовали?

Такой ответ про станцию выдает Поиска с Нейро. Это чтобы не собирать инфу с разных источников самому. Кому интересно, там можно по ссылкам пройти и почитать более подробно.

Первое августа - снег еще лежит.

Такое путешествие получилось. Не зря говорят, Север затягивает. Вроде пустота, но так хочется вернуться, но так, на пару недель :) Побывать бы тут весной, когда еще лежит снег и лед, но уже Солнце светит. И осенью, когда море начинает замерзать

Подписывайтесь на профиль @Tokarevs

Все посты про поездки по краю смотрите в серии «Красноярский край от края до края»

Для красноярцев - мой ТГ-канал t.me/tokarevs Там про город и краевой туризм.

Мои северные путешествия привели меня в Дудинку. В этом городе на Енисее находится самый северный международный порт России (все остальные, которые еще севернее - внутренние). Мне сильно повезло. Удалось не только посмотреть его с причала, но также пройти по акватории и даже подняться на борт арктического сухогруза.

Дудинский морской порт или как сейчас он называется «Заполярный транспортный филиал» Норникеля уникальный порт, как и многое на Севере. Находится он на Енисее рядом с устьем реки Дудинка. Енисей тут большой, широкий и глубокий. Поэтому может принимать не только речные суда, которые спускаются с Юга, но и морские, которые идут по Северному морскому пути через Карское море.

Это главный транспортный узел Таймыра. Именно благодаря ему существует вся промышленность Норильского района, потому что дорог ни обычных, ни железных сюда нет. Были планы в середине 20 века проложить северную Трансполярную ЖД-ветку, которая бы и до Норильска дошла, но не случилось. И все снабжение при строительстве Норильска и сейчас при эксплуатации производств ведется именно по воде.

В год в порту перегружают около 4 млн тонн грузов. Максимальная загрузка была в конце 80—х. И в 87 поставили рекорд - 7 млн тонн. Для сравнения в начале своей истории в 35 году в Дудинке выгрузили всего 50 тысяч тонн грузов. Это была маленькая пристань, где суда даже не могли подойти вплотную к берегу.

ЧТО СЮДА ВЕЗУТ В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ

Основной грузопоток связан с производством. Все крупногабаритные грузы идут сюда только по воде. Это промышленное оборудование, ГСМ и строительные материалы, металлоконструкции, топливо, тяжелая техника, автотранспорт. И, конечно, товары бытового назначения, мебель и пр. Доставить их по воде в сборном грузе значительно дешевле, чем самолетом.

А обратно на большую землю отправляют готовую продукцию металлургических заводов. Также через порт вывозят металлолом, которого сейчас много в связи с проектом чистый Норильск, в рамках которого демонтируют старые ненужные производственные площадки.

Еще в порту складируют речной песок. Его поднимают со дна Енисея, и баржами привозят в порт. К концу летней навигации тут отсыпят огромные песчаные горы, которые на протяжении зимы будут отправлять в Норильск. Песок там использую во время переплавке руды - он позволяет вывести железо в шлак.

Порт имеет две части. В устье реки Дудинки находятся речные причалы, а на Енисее морские. На речных разгружаются суда, которые идут из портов Красноярска и Лесосибирска.

Следом идет «Лесобиржа». Здесь выгружают плоты с лесом, которые идет с Ангары.

А это уже морская часть. Тут 9 причалов. И рассчитаны они на большие суда длинной до 260 метров. Сейчас здесь стоит морской сухогруз серии Arctic Express, который пришел из Мурманска. На его борт я потом поднимусь.

На Енисее в этом месте активная речная жизнь. На рейде стоят десяти судов: сухогрузы, баржи с буксирами, танкеры. С воды порт, конечно, иначе выглядит. Мне удалось дважды пройти по Енисею в этом районе, один раз при обходе порт, а второй, когда на лодке плавали в стойбище к оленеводам. Про это потом тоже сделаю длиннопост.

А это уже виды с портовой площадки. Теперь представьте, что вся эта территория каждую весну уходит под воду. Уникальность порта Дудинки, что в мае уровень Енисея поднимается и затопляет всю территория, где сейчас стоит техника, вагоны, лежат грузы.

Фото в обычном режиме

Фото во время паводка. Сделаны в конце мае. Видно, что портовой площадки просто не видно. Рельсы кранов уходят в воду.

Средний подъем - 16-18 метров. Самый большой был в 1999 году - воды поднялась на 21 метр. И даже верхние площадки, куда эвакуируют краны на время паводка, ушли под воду. Также вода с собой несет многотомные льдины, толщиной больше метра. Частично от них защищает дамба, но все равно каждый год после возвращения уровня Енисея на прежний уровень, причал немного приходится восстанавливать.

Паводок может быть долгим, и чтобы не терять драгоценное время, в речной части есть причалы высокой воды, которые первыми принимают суда, как только проходит лед.

АРКТИК ЭКСПРЕСС

А сейчас пойдем на сухогруз ледового класса «Заполярный». Это большой дизель-электроход длинной 169 метров и водоизмещением почти 30 000 тонн. Чтобы представить, насколько он больше речных судов сравним их грузоподъемность. Речной сухогруз может взять на борт до двух тысяч тон, баржа до трех тысяч, а вот такое судно до 16-18 тысяч тонн.

Особенность этого судна, что оно может самостоятельно прокладывать себе путь во льду. Носом ломает торосы до 1,5 метров, а кормой до двух. Это серия судов Arcitc Express. Пять сухогрузов, один танкер (в таком же корпусе) и портовый ледокол.

Так они выглядят в марте. Ходят суда по маршруту Мурманск-Норильск. Это собственный флот Норникеля для обеспечения работы производств. На них сюда все привозят, а обратно в Мурманскую область везут металл.

Кстати, навигация по Енисею не всегда была круглогодичной. До конца 70-х порт работал только в летом. Не так просто было пройти северные льды. Сейчас полыню пробивают регулярно и навигация прекращается только на период паводка, когда причалы находятся под водой.

Вид на трюмы с рубки, палубы, и сама рубка высотой с пятиэтажнку. На борт «Заполярный» может взять 650 контейнеров.

Машинный зал. Это дизель-электроход, то есть генератор за счет топлива вырабатывает электроэнергию и она уже питает ходовые электродвигатели. Тут их три по 6 000КВт каждый. Используют в зависимости от нагрузки. Все три работают в зимнее время, когда нужно проходить через льды.

Вот такой порт.

Более подробный рассказ и прогулку по порту Дудинки можете посмотреть на видео. ВК или Ютуб, кто что больше предпочитает

Подписывайтесь на профиль @Tokarevs. Все посты про поездки смотрите в серии «Красноярский край от края до края»

Для красноярцев - мой ТГ-канал t.me/tokarevs Там про город и краевой туризм.

В предыдущем посте начал рассказ про поездку на остров Диксон в Карском море, где находится самый северный населенный пункт России. Что это, где, как попасть, краткая история и некоторые особенности арктической жизни читайте в первой части вот тут. Это продолжение

Первое, что бросается в глаза в поселке - старые деревянные дома. Их не сносят. Они стоят забитые, покосившиеся, но нетронутые. Особенно интересны постройки первой половины 20 века - здание управления порта и торговой конторы. И впечатляет, как подходили к их внешнему виду. Колонны, резьба, наличники. Даже на жилых домах балконы не просто брусками сделаны, а с резьбой.

Как жалко, что в какой-то момент вся эта архитектура по всей стране ушла, а на ее место пришли безликие панельные хрущевки. Понятно, что бетонные коробки сильно комфортнее и надежнее. Особенно в таких суровых условиях. Но как же внешне они проигрывают старым. Даже сейчас в них какая-то жизнь чувствуется. Совсем другое ощущение.

Деревянные здания, как и все остальное тут никто не сносит. Стоит, пока само не развалится.

ЧИСТАЯ АРКТИКА

Здесь очень хорошо понимаешь, когда говорят, что арктику надо чистить. За больше века сюда былы привезены огромные объемы всего. А за годы бездействия это все просто превратилось в груды металлолома. Техника, суда, трубы, оборудование - ржавеет по все территории. Технически, конечно, типа экологически это не сильно проблемно. Все это строили в «до синтетические» времена, и по-сути это в основном дерево, металл, немного бетон - чего-то сильно отравляющего нет. А нефтепродукты, там где были бесхозные, уже давно вытекли.

Но чисто визуально выглядит это, конечно, печально. Либо словами фотографа - фактурно.

Чисто технически весь этот металлолом можно собрать, вывести и сдать. Но экономически насколько это реализуемо, хз. Как минимум потому, что причал на данный момент не работает. Сначала его вывели из эксплуатации, а потом законсервировали. Читал разные проекты, в рамках которых его должны были реконструировать и запустить, но судя по внешнему состоянию и предупреждающим табличкам, пока все в состоянии заморозки. Речные суда разгружаются на дамбе собственными кранами. А морские хз.

ЕДИНСТВЕННЫЙ КРАН

Кстати, читал интересную историю про единственный кран на портовой стенке. Ранее их тут было четыре штуки. И предназначались они для разгрузки морских сухогрузов. В частности разгрузки угля, которого надо сюда завести на всю долгую зиму и короткое лето.

Но оказалось, что краны принадлежат МО. Когда поселок опустел, военных тоже свернули, и они стали краны демонтировать, толи для перевода на новое место, толи просто списали. Хз. И тогда гражданские подняли шум, ведь без крана поселок просто замерзнет без угля. С морских барж его просто нечем выгружать. И один последний удалось отстоять. Насколько это реальная история не знаю, но вполне вероятная.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДИКСОНА

Я показываю кадры поселка, где почти нет людей, заброшенные дома. При этом людей в этой части Таймыра много. Строится Бухта «Север» - крупнейший нефтеналивной терминал в 35 км южнее. Тут же разрабатывают залежи антрацитового угля - Сырадасайское месторождение в 100 км от поселка. И для его отгрузки строят угольный терминал в Енисейском заливе с предполагаемой пропускной способность 10 млн тонн в год.

Это несколько тысяч работников. Вертолеты с вахтовиками летают с аэропорта Диксона туда-сюда, как маршрутки в городе. Также стройки обеспечение продуктами и всем необходимым. Однако в поселок компании не заходят. О том, что в этих краях что-то происходит можно понять по воздушному трафику и зданию, где расположен офис угольщиков. Который сильно выделяется на фоне остального поселка. Хотя внутри он такой же, как и все в поселке.

ИНТЕРНЕТ

Кстати про связь. Сейчас ведут оптоволокно из Тикси в Мурманск. И через несколько лет обещают быстрый интернет в арктической зоне. Сначала ведомствам и социалке, а потом населению. Когда это случится и местные смогут сидеть в интрнете и грузить видео в хорошем качестве, они с рисами про белых медведей будут врываться в топы :) А еще про то, что тут люди живут будут чаще вспоминать.

ЕДИНСТВЕННОЕ СРАЖЕНИЕ ВОВ НА ТЕРРИТОРИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

И тут перейдем к следующей важной теме. Как говорят местные, только благодаря тому, что когда-то к Диксону зашел немецкий крейсер и состоялся бой, про поселок еще не забыли. И при праздновании Дня Победы, тем боле в 22 году была круглая дата этого легендарного боя - 80 лет - на Диксон прилетает высокое начальство.

Раньше поселок был районным центром и хотя бы что-то мог сам решать, а сейчас он просто "один из" в огромном Дудинском районе. То есть чтобы решить какую-то проблему надо сначала достучаться до Дудинки, а уже она должна это донести до краевого центра - Красноярска. От Диксона до Дудинки 600 км, а от Дудинки до Красноярска 1 500км. У нас в крае огромные просторы 😁

А сам бой был таким. В 1942 Германия проводит операцию «Вундерланд». Цель - уничтожение конвоев ленд-лиза, которые шли по СевМорПути.

В рамках этой операции до Диксона дошел тяжёлый крейсер «Адмирал Шеер». Помимо конвоев у него были еще дополнительные задачи - разрушение портовой инфраструктуры и захват данных. А Диксон был ключевым поротом СМП. Планировалась высадка десанта на остров. И вероятно все бы случилось. Однако перед этим крейсер потерял разведывательный самолет и полностью оценить обстановку в порту, с какой стороны к нему подходить, что имеется на берегу и тд не смог. В итоге крейсер заметили. Сначала ему на него вышел гражданский ледокольный теплоход «Дежнев» с минимум вооружения. А потом крейсер обстреляли с береговой батареи. Точнее с двух орудий, которые еще не успели демонтировать. Остальные были уже погружены на баржи для переброски на Новую Землю, так как считалось, что в Диксоне они не пригодятся. А вот западнее необходимость в них была существенная.

В итоге «Шеер» ушел и больше в эти северные воды никто не заходил. Это очень краткий пересказ. Можете поискать, по этой теме много чего интересного написано, со всеми подробностями.

Сейчас на берегу порта есть памятные стелы, а на острове захоронены семь моряков «Дежнева», которые погибли в том бою.

МЕДВЕДИ

Был вопрос про медведей. Тут этой проблемой занимается полиция. То есть те, кто оружие может легально иметь и использовать.

ПОГОДА

На фото солнце светит, небо голубое и тепло. Половину дня я даже в футболке проходил (конец июля). Правда ветер постоянный. Говорят, мне повезло. Обычно все сильно хуже.

ГОСТИНИЦА

Если вдруг полетите, тут есть типа «гостиница». Как я понял, это УК, которая сдает пустые квартиры вахтовикам или командировочным. Стоимость однушки - 4тр/сутки. За три дня я отдал 12 тысяч. Жаба страшно давила, но что делать 😁 При этом если заезжать группой, то там можно спокойно вчетвером существовать и знатно сэкономить.

Продолжение следует. В третьей части покажу заброшенный поселок на острове (это все я рассказывал про материковую часть). Подписывайтесь на профиль @Tokarevs, чтобы не пропустить 😉

Все посты про поездки смотрите в серии «Красноярский край от края до края»

Для красноярцев - мой ТГ-канал t.me/tokarevs Там про город и краевой туризм.

Давно хотел сюда попасть и поснимать, как разливают металл. Есть в этом процессе что-то притягательное и немного магическое. Сразу вспоминаются советские фильмы про производственные подвиги. В предыдущих постах я показывал, как добывают руду в шахте и на карьере, был на обогатительной фабрике. А теперь последняя часть - получение металла. И

За металлом я приехал на Норильский НМЗ. Он обрабатывает рудные концентраты, которые идут с Талнахской и Норильской обогатительных фабрик и никелевый шлак Медного завода, а итоговый продукт производства - медно-никелевый файнштейт - черновой сплава, из которого на следующих этапах будут извлекать отдельные цветные металлы.

Краткая история: Норильский НМЗ стали строить в 70-х годах после открытия и начала разработки Талнахского рудного узла — одного из самых крупных месторождений медно-никелевых руд в мире. Его запасы превышали те, что первоначально нашли в Норильске в первой половине 20 века в сотни раз. Уже работавшие на тот момент Никелевый и Медный заводы не могли обработать этот дополнительный объем сырья. И тогда приняли решение строить еще одну обогатительную фабрику в Таланте и новый завод.

Первые работы на площадке начались в 1971 году. Спустя десять лет завод дал первый металл. А в 1984 году «Надежда» вышла на проектные мощности. Сейчас завод носит имя Борис Колесникова, директора комбината, при нём НМЗ был запущен в эксплуатацию.

Ранее на этом месте был аэропорт «Надежда», поэтому завод назвали также. А перед входом в память об этом важном месте поставили на постаменте самолет АН-26. Хотя первоначально завод он числился как Второй никелевый

Основным сырьем для НМЗ служит пульпа, которая идет с Талнахской обогатительной фабрике. Фабрика находится в 40км и от нее проложен трубопровод, по которому рудные концентраты поступают на завод.

Пульпа содержит много воды, поэтому первым этапом ее сгущают и после шихтуют, то есть создают из нее необходимую для плавки в печи смесь с нужным по технологии содержанием компонентов. Одним из таких является речной песок. Он при плавке сырья в печи связывает железо и переводить его в шлак, чтобы в сплаве оставались только ценные цветные металлы.

А песка нужно много. И его все лето поднимают со дна Енисея и баржами привозят в сначала в Дудинку, а оттуда по железной дороге на завод. Так как летняя навигация всего 100 дней, песка в порт привозят на весь следующий год, пока Енисей снова не откроется ото льда следующим летом.

Готовую шихту обезвоживают на керамических дисковых ваккум-фльтрах, затем сушат и отправляют в печь

В печи взвешенной плавки сырье плавится и получается первоначальный сплав, который называется Штейн. На фото происходит процесс под название выход штейна.

Самая эффектная часть этого процесса - когда плавильщик прожигает глиняный шпур. То есть вскрывает пробку в боковой стенке печи и освобождает отверстие, через которое расплав выходит наружу. В этот момент летит куча искр

Металл выходит из печи с температурой где-то 1250 градусов. По желобу он сливается в ковш и отправляется на следующий этап - конвертирование штейна в файнштейн.

Что это значит. При первичной плавке руды получается расплав, в составе которого помимо цветных металлов (меди, никеля и других подобных) присутствует еще черный металл - железо. И такой «грязный» продукт называют Штейном.

Далее чтобы избавиться от примеси железа расплав повторно выливают в печь, продувают кислородом, и выводят остатки железа в шлак. В результате получается более чистый сплав с большей концентрацией цветных металлов.

Так из Штейна - обычного расплава, получается улучшенный - то есть файнштейн

Готовый файнштейн далее разливают в слитки по 25 тонн. Они остывают трое суток и отправится в порт Дудинки и от туда по Северному морскому пути на Кольский полуостров в город Мончегорск на дальнейшую переработку.

На этом процессы связанные непосредственно с металлом закончены. А мы идем на новую часть завода - цех производства и нейтрализации серной кислоты. Это полноценное химическое производство, которое построили в рамках «Серной программы». Его задача очистить отходящие от печей газы от диоксида серы.

Цех запустили в октябре 23 года. Его возведение стало крупнейшей стройкой в Норильске со времен Советского союза. Это комплекс громадных зданий, самое большое 100 на 200 метров, известняковое месторождение и гипсовый полигон с транспортной линией.

В первом здании происходит вся основная химия. Отходящие от печей газы очищают и отделяют диоксид серы (SO₂), затем его окисляют, чтобы получился триоксид (SO₃), и следующим шагом переводят в серную кислоту (H₂SO₄).

Второй компонент - известняк. Его привозят на завод с месторождения Мокулаевское, которое находится рядом с Талантом. В ангар одновременно может заехать два состава по 8 вагонов. Тут их разгружают и по подземной транспортной линии известняк поступает в отделение производства известнякового молока

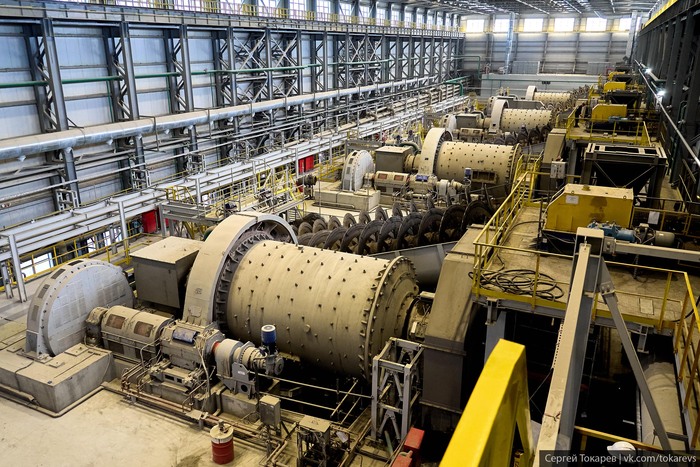

Известняковое молоко - это суспензия из воды и измельченной породы. Известняк сначала дробят в шаровых мельницах, а затем перемешивают с водой. Далее «молоко» смешивают с серной кислотой и получается гипс, который отправляют на хранилище.

На этом цепочка химических преобразований завершается. Вредный продукт превращен в нейтральный.

Сейчас гипс отправляют в хранилище, а далее планируют применять его для закладки использованных выработок в шахтах. Таким образом получается безотходное производство.

Кстати, пока перепроверял данные для поста, узнал, что на днях НМЗ отметил 45 лет. И пишут, что за свою историю он выпустил 12 миллионов тонн файнштейна. Также каждая 10 тонна никеля в мире выпущена на «Надежде». А если всю продукцию, выпущенную заводом за 45 лет поместить вагоны, то этот поезд может обогнуть земной шар 76 раз.

Все посты можно посмотреть в серии «Красноярский край от края до края».

Также есть видео с завода, где можно посмотреть все детальнее

И на рутуб, если ютуб не грузит