Главный чекист советского кинематографа и не только: к 90-летию со дня рождения Юрия Соломина

Сегодня ровно 90 лет со дня рождения блистательного советского актёра и прекрасного человека Юрия Соломина (1935-2024), превосходно сыгравшего в таких сильных фильмах, как "Адъютант его превосходительства", "Четвёртый", "Право на прыжок", "Блокада", "Инспектор уголовного розыска", "Сувенир для прокурора", "ТАСС уполномочен заявить".

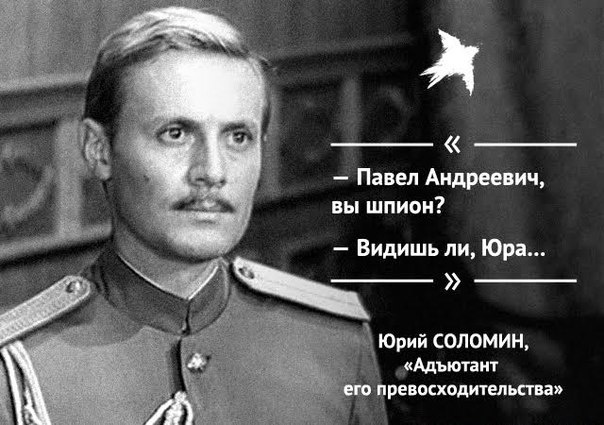

Именно Соломин в "Адъютанте..." создал первый в советском кинематографе глубокий и вместе с тем прекрасно раскрытый образ выдающегося, предприимчивого и самоотверженного разведчика, успешно работающего в стане врага в критический момент истории.

Капитан, а в действительности сотрудник ВЧК Кольцов не имел профессиональной подготовки, но потрясающим образом сочетал в себе интеллектуальный героизм и героизм физический.

И главное, что это был не фальшиво-карикатурный героизм, не пиндосовская суперменщина, а реальный, мужественный образ идейного, самоотверженного чекиста.

Позже образ советского разведчика Соломин успешно продолжил в другом шпионском сериале – "ТАСС уполномочен заявить", сыграв полковника КГБ Славина.

Правда, там герой Юрия Мефодьевича уже профессионально подготовленный спецслужбист; и не разведчик, а наоборот – контрразведчик, пусть и действующий на чужой территории.

Чекиста актёр сыграл и ещё в одном шпионско-приключенческом фильме – двухсерийном "Квартете Гварнери", но это уже менее сильная картина, нежели "Адъютант..." и "ТАСС...".

К слову, в "ТАСС уполномочен заявить" начальника героя Соломина сыграл Вячеслав Тихонов. Соломин и Тихонов – два главных чекиста, два лучших разведчика советского и мирового кинематографа!

И так трудно определить, кто из них сильнее. С одной стороны, образ Тихонова-Штирлица более развёрнут: на протяжении всех 12 серий "Семнадцати мгновений весны" он является центральным персонажем.

В свою очередь у Соломина 4 серии героической работы в тылу врага в главной роли "Адъютанта..." (роль разведчика он начинает выполнять со 2-й серии) и 10 серий в "ТАСС...", где он не является главным героем.

А с другой стороны, Штирлиц-Тихонов – это профессиональный разведчик, тогда как Кольцов-Соломин никакой соответствующей подготовки не проходил и действует экспромтом, опираясь исключительно на незаурядность собственной личности.

Славин-Соломин – профессиональный чекист, но он разведчик с приставкой "контр" и, действуя в тылу врага, опять же занимается в целом несвойственной для себя работой.

Более того, Кольцов – это не просто не спецслужбист, он военный. А военные к спецслужбистам всегда относились довольно пренебрежительно, хотя должно быть наоборот: cпецcлужбы умеют решать те же задачи, что и вoopужённые cилы, но только с гораздо меньшими жертвами, потерями и разрушениями.

И в "Адъютанте" это прекрасно показано: если бы эшелон с танками попал к белым, РККА, наверное, всё равно одержала бы победу, но только ценой гораздо больших жертв, а чекистская гениальность Кольцова-Соломина позволила этих самых жертв избежать!

Сильные в художественном и нравственно-пропагандистском плане кинообразы Соломин создал в картинах "Блокада" (майор РККА Звягинцев), "Инспектор уголовного розыска" (майор милиции Головко), "Сувенир для прокурора" (прокурор Измайлов).

Из этого же ряда роли следователя милиции Стрельцова ("Преступление") и следователя прокуратуры Дронова ("Крик тишины"); правда, первый фильм вышел средним, а второй – полный провал.

Особо ценной является картина 1989 года "Сувенир для прокурора" – сильный фильм, а по меркам тех лет просто шедевр; и главное, что это антиперестроечный фильм.

"Это тебе не 37-й", – говорит Измайлову-Соломину, ярому борцу за Правду, коррумпированный партийный секретарь, давая тем самым зрителю понять, что в 30-е гг. всё как раз таки делалось правильно – в отличие от проклятых перестроечных лет.

Ценной является и спортивная драма "Право на прыжок". Жанр художественных спортивных фильмов был одним слабейшим в советском кинематографе: в остальных жанрах процент успешных картин был выше.

А здесь получилась явная удача. Фильм посвящён рекордсмену мира по прыжкам в высоту Валерию Брумелю; Соломин исполняет роль тренера легкоатлета.

Очень интересна игра Юрия Мефодьевича в фильме "Четвёртый". Это пронзительная, глубочайшая картина на стыке психологической драмы и политического детектива. Актёр очень ярко исполняет здесь несвойственную для себя заведомо отрицательную роль – главного редактора пиндосовской реакционной газеты Говарда.

Отрицательная роль (штурмбанфюрер Геттель) была у Соломина и в картине "Сильных духом", посвящённой легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову. Фильм, правда, средний – куда более удачной картиной про Кузнецова был "Отряд специального назначения".

В 1985 году Соломин в качестве режиссёра поставил великолепный трёхчасовой фильм-спектакль "Ревизор". Это экранизация легендарного комедийного произведения Н. В. Гоголя; а ведь актёром Соломин был драматическим.

Данный фильм-спектакль он поставил в соавторстве с Марком Орловым и Евгением Весником, который сыграл Сквозник-Дмухановского, а роль Хлестакова исполнил брат Юрия Мефодьевича Виталий. Обе роли получились мощнейшими.

И если у Весника уже был опыт постановки комедийных фильмов-спектаклей, то Соломин с Орловым и комедии, казалось, были весьма далеко друг от друга. Однако какой же классной и гармоничной получилась эта постановка!

Когда в начале 2024 года я впервые и с огромным удовольствием смотрел данную версию "Ревизора" (смотрю в основном остросюжетные шпионские и криминальные детективы, но в новогодние праздники традиционно "налегаю" на куда более лёгкие фильмы), Юрия Мефодьевича не стало. Светлая ему память и Царствие Небесное!

"Как-то вечером бабушка, приоткрыв дверцу печки, где играли рыжие огоньки, посадила нас, троих малолеток, рядом с собой – меня, Витальку и нашего двоюродного брата и стала читать чеховскую "Каштанку". Помню, как будто вчера, и даже слышу бабушкину интонацию:

"Молодая рыжая собака ‒ помесь такса с дворняжкой, очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперёд по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчёт: как это могло случиться, что она заблудилась?... Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы: "Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!".

Тот вечер… Он остался во мне... Как и любовь к животным, особенно к собакам…

Мой дом всегда населяет ватага приблудных кошек и собак. Они дают мне и утешение, и покой, и разговариваю я с ними, как с людьми. Иногда мне даже кажется, что они понимают больше нас" (с)

______

"Мне противно слово "элитный", которое всё чаще звучит вокруг. Элитные школы ‒ почему они существуют сегодня? Любая наша школа должна быть элитной. Ведь те люди, которые сейчас считают себя элитой и отдают своих детей в "элитные" учебные заведения, они же учились в Советском Союзе. Учились в то время, когда у всех возможности были равны. Но они же выучились! Они же заняли своё положение! Откуда тогда такая убеждённость, что они и их дети достойны большего, чем другие?

Что случилось с людьми? Я говорю про тех, кто шикует, кто ухватил куш и не хочет его отдавать. Это же пародия на человеческую жизнь ‒ жировать среди бедных.

Я вообще не понимаю, что это такое элитные ученики. Я знаю образованных людей. Интеллигентных знаю. А элитных людей я не знаю. Попытка заместить интеллигенцию на элиту, степень элитарности которой определяется уровнем их дохода, рождает расслоение, а с ним ‒ одичание душ, которое мы получили" (с)

______

"Не присоединяюсь к тем, кто охаивает Сталина с пеной у рта. Просто надо понять: каждому времени, ломящемуся к своей цели, соответствуют средства её достижения. В конечном счете Советская власть дала мне и тысячам моих коллег по искусству то, что я теперь имею: любимую профессию, признание и возможность служения музам" (с)

Ещё больше интересных материалов⬇

К 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Юрия Мефодьевича Соломина

Актёр театра и кино, народный артист РСФСР Ю.М. Соломин читает одно из произведений советских авторов / г. Москва. 1980-е гг. / Фотограф: А.Н. Агеев / РГАКФФД. Арх.№ 0–389859

📅 Звуковой календарь 18.06.2025

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения советского и российского актёра, режиссёра театра и кино, театрального педагога и государственного деятеля, народного артиста СССР, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрия Мефодьевича Соломина.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите в семье музыкальных педагогов. С детства увлекался театром, участвовал в спектаклях городского Дворца пионеров. Большое влияние на юношу оказал научно-популярный фильм «Малый театр и его мастера», посвящённый 125-летию театра: так он узнал о Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина при Малом театре, после окончания школы отправился туда поступать и в 1953 году был зачислен на курс народной артистки СССР Веры Николаевны Пашенной.

По окончании училища в 1957 году Юрия Соломина приняли в труппу Малого театра. Здесь он служил всю жизнь. Начав с ролей эпизодических, молодой актёр довольно скоро стал играть ведущие роли. Многогранное актёрское дарование позволяло Соломину чувствовать себя органично и свободно в драматических, лирических, комедийных постановках. С 1980-го он работал в театре и как режиссёр. В 1988 году коллектив Малого театра избрал Ю.М. Соломина своим художественным руководителем. Им он оставался до последних своих дней и на протяжении 35 лет сумел сохранить лучшие традиции поколений мастеров отечественной сцены. Даже в период напряжённой работы на посту министра культуры России в 1990-1991 гг. Соломин не прекращал свою творческую деятельность.

С 1960 года Юрий Соломин начинает сниматься в кинофильмах. Всесоюзная известность пришла к нему в 1969-м после исполнения роли капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства». Затем последовали разноплановые главные роли во многих известных картинах, в том числе в оскароносном фильме «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, в многосерийных кинокартинах «Блокада» и «ТАСС уполномочен заявить…». В актёрском багаже Юрия Соломина – более 50 ролей в театре и около 60 в кино.

В 1997 году в рамках программы «Устная история» Российский государственный архив фонодокументов записал беседу с Ю.М. Соломиным. Сегодня в нашей публикации – фрагмент этой записи: Юрий Мефодьевич рассказывает о первых годах работы в Малом театре и о ветеранах его сцены.

Фото-и фонодокументы – из фондов РГАКФФД.

Беседа с актёром Ю.М. Соломиным.

Запись 1997 г.

Юрий Соломин: «Вот эта фраза – «Дядя Юра: вы шпион?» преследует меня уже не одно десятилетие, я просто устал»

Сегодня исполнилось бы 90 Юрию Соломину, если бы истинно народный артист не ушёл от нас в прошлом году.

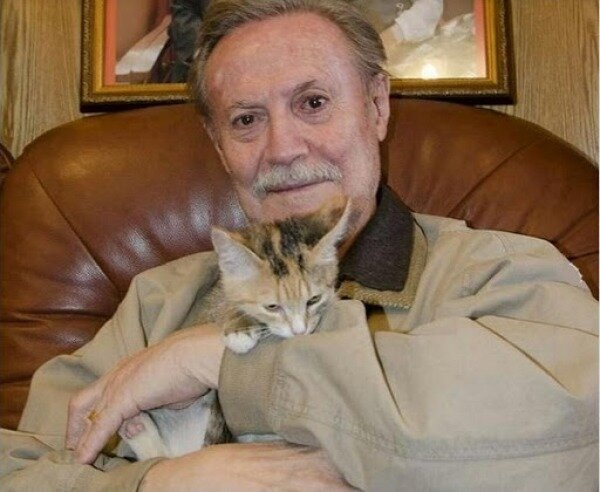

Лично я признателен ему не только за его роли и работу на посту худрука Малого театра (с 1988 до своей кончины), но и за… кота Лёву.

Поясню. У меня был ТВ-проект, в котором мы пристраивали зрителям бездомных котов. Нам привозили хвостатых «сиротинушек» из приютов и я во время прямого эфира, беседуя с гостем, по возможности питомцев «пиарил».

Котят и породистых красавцев забирали на раз, а вот Лёва, на долю которого выпала беседа с Юрием Мефодиевичем был немолодым рыжиком с рваным ухом и шансов у него было немного. Однако Соломин так нахваливал моего «соведущего», сетовал, что сам не может его приютить («Я бы с удовольствием взял, но у меня уже четыре: три «девочки» Дуся, Маша, Сильва и просто «близнец» лёвин – Лёлик»), что судьба животного была решена до конца передачи: котика забрали, более того – отправили его бизнес-классом в Швецию.

Что ещё я запомнил.

Соломин рассказал мне, что в школе был заядлым прогульщиком:

Как правило, я стараюсь обсудить с гостем темы разговора, чтобы не задать некомфортный вопрос с одной стороны, с другой – угодить собеседнику с интересующей его тематикой.

Не всегда получается, новые «звезды» (всякие там блогеры, рэперы и сериальные «открытия») зачастую приходят просто к старту «мотора», а то и вовсе, как Рената Литвинова – опаздывают к началу передачи. Но на моей памяти все обладатели звания Народного артиста СССР приходили за час, а то и за полтора до назначенного времени. Соломин не был исключением.

Так вот, Юрий Мефодьевич обозначил две табуированных темы.

Первое: не упоминать, что Виталий Соломин не его брат («Мы в семье на эту тему не говорим, он для нас родной»). Само собой, сказал я, сделав «лицо топориком» (типа я в курсе, о чём речь, хотя тут же сунулся в «ынтэрнэты», где, кстати, не нашёл тогда и упоминаний об этом семейном нюансе).

Второе: Соломин попросил избегать «вспоминалок» © про сериал начала 70-х «Адъютант его превосходительств», хотя для людей моего поколения роль чекиста Павла Кольцова – «визитная карточка» актёра Юрия Соломина («Вот эта фраза – «Дядя Юра: вы шпион?» преследует меня уже не одно десятилетие, я просто устал» – посетовал гость).

Зато мы побеседовали про бытовые приятности.

«Даже на рынок невозможно пойти, – признался мой ТВ-визави – потому что деньги с тебя уже не берут. Помню, домашние мне заказали помидоры длинненькие срочно для чего-то. Очки, шляпу, всё как положено надел. Быстро подошёл, взвесил и ушёл. Иду к машине. Слышу, топот сзади. Оглянулся, две женщины с корзинкой меня догоняют. «Почему же вы к нам не подошли»? И дают мне килограмм пять точно таких же отборных помидорчиков. «Ну у нас цветов для вас нет. Но это вроде как цветы». И пришлось взять. После этого меня в магазины родные уже не пускают».

И ещё, коль речь зашла о семейных решениях, помню, задал вопрос:

«Как вы, Юрий Мефодьевич, относитесь к тому, что исполнители вашего ранга, обладатели громких званий снимаются в рекламе?».

Ответ не удивил:

«Мне стыдновато. Потому что на пропитание хватает. А рекламу уж отдали бы актёрам послабее, которым нужно содержать семью. Понимаю, тут те спросят, а как же на Западе? А почему мы должны «как на Западе»? Ну, может быть у меня старая школа, но моё мнение: отрицательно это воздействует на зрителя. Давайте я вам даже так скажу. В первых рядах я получил приглашение сниматься в рекламе ещё в 90-х. Но даже не столько я, сколько моя семья, мы все отказались сразу».

Но выяснилось, что есть исключение из правил. Один раз Соломин снялся-таки в рекламе. Причём в рекламе японского виски. И в неплохой, отмечу, компании. Этот же напиток рекламировали Шон Коннери и Киану Ривс.

Объяснил мне Соломин так:

«Это была реклама Куросавы, когда ему нужны были деньги. И потом, когда мне хотели заплатить, я даже возмутился. Потому что знал, что это для Куросавы очень важно. Лично я обязан ему очень многим… Куросава в меня поверил. И ведь фильм «Дерсу Узала» получил мировое признание. «Оскара» получил. Куросава – это качество. Помните раньше было в СССР? Знак качества? Вот это качество товара. И, конечно, Куросава вывел меня на международный экран, он меня прорекламировал так, что я поставил спектакль в Болгарии. Поэтому, как я мог ему отказать?».

И кстати. На следующей день после эфира Юрий Мефодьевич позвонил мне и сказал, что, мол, родные его отругали, надо, говорят, было кота Лёву всё же взять. Но, как я уже отметил, его судьба уже была решена. Не знаю, помнит ли об этом рыжий котейка, жив ли он ещё, но я вот не забуду.

Какой он (рыжик) был, можно увидеть в этом фрагменте:

Топ-10 фильмов про чекистов

20 декабря – День чекиста. В этот день в 1917 году была создана легендарная ВЧК. Правда, именно в тот момент она создавалась не как классическая спецслужба, а просто как одна из многочисленных чрезвычайных, т.е. временных комиссий и имела главной целью преодоление тотального саботажа в Москве и Петрограде.

Однако уже к середине 20-х гг., после успешных операций "Синдикат-2" и "Трест", ВЧК-ОГПУ заслуженно стояла в ряду лучших спецслужб мира; и это притом, что в отличие от тех же наркоматов, она была создана с нуля: созидать ВЧК на основе царских спецслужб большевики не могли по понятным причинам.

Уверен, историки спецслужб согласятся со мной, что сталинские ВЧК-ОГПУ-ГУГБ НКВД-НКГБ-МГБ, плюс СМЕРШ и личная разведка Сталина, о которой сегодня почти ничего не известно (а лучшая разведка – именно та, о которой никто ничего не знает) – это сильнейшие спецслужбы в мировой истории.

Дело не только в профессионализме. Спецлужбы капстран тоже умеют работать, но весь их профессионализм, вся их сила направлены на благо узкой группы власть предержащих и зачастую – против народа. Тогда как ВЧК-МГБ, Штази, Секуритате и другие социалистические спецслужбы действовали в интересах широких масс простого населения.

Сталинские чекисты были стрежнем, на котором прочно держалась Советская держава. Недаром враги народа хр*щёв и маленков свою деятельность по разрушению СССР начали даже не с удара по Сталину, а с удара по госбезопасности, устроив страшный – и количественный, и качественный – разгром советских спецслужб в 1953-55 гг.

От этого удара отечественная госбезопасность так и не оправилась, и КГБ отнюдь не стал достойной, равноценной заменой сталинским чекистам; а когда госбезопасность возглавил ещё один враг народа – андропов, то КГБ в лице своей верхушки вообще превратился в сборище калугиных, бакатиных, бобковых и прочих предателей, где-то своими действиями, где-то своим бездействием сыгравших ключевую роль в развале СССР и падении социалистических режимов в ГДР и странах Восточной Европы. Как говорится, необходимость присутствия определяется отсутствием.

P.S. В СССР спецслужбы именовались органами государственной безопасности, а сегодня – просто безопасности. Нынешний праздник так и называется – День работника органов безопасности. Спрашивается, чьей безопасности?!

И в этом вся суть: в Советском Союзе государственные институты работали на благо и интересы государства и народа, сегодня – на благо и интересы узкой группы власть предержащих. При социализме силовые структуры защищают народ, при капитализме – влacть от народа.

Конечно, их праздником должно быть не 20 декабря, а другая дата; ведь нет никакой духовной преемственности от советских органов [государственной] безопасности к нынешним органам безопасности [узкой группы власть предержащих].

И чекистами нынешних безопасников называть тоже не нужно. Хотя бы потому что чекисты имели целью сохранение социалистического строя, а нынешние работают на сохранение строя капиталистического и, соответственно, в т.ч. на недопущение возврата к социализму.

Ну а я как большой любитель советского кинематографа и шпионско-детективного жанра хотел бы составить рейтинг лучших художественных фильмов, посвящённых работникам государственной безопасности.

10. "Перед большой дорогой на войну"

Cильная 3-серийная детективно-шпионская картина, рассказывающая о борьбе работников НКГБ с немецко-фашистской резидентурой и агентурой накануне Великой Отечественной войны.

Если учесть, что фильм снимался на провинциальном "Узбекфильме", да ещё и в перестроечное время, когда наш кинематограф стремительно шёл ко дну, то о нём можно говорить почти как о художественном шедевре.

Хотя как раз таки в УзССР умели снимать сильные шпионские и криминальные детективы: "Исходные данные: смерть", "Последняя инспекция", "Охота на "Дракона", "Перед большой дорогой на войну", "Здесь проходит граница", "Пароль "Отель "Регина".

К сожалению, картина несёт на себе уродливую печать того времени: в фильм была вставлена – причём крайне неумело – тема т.н. "репрессий". Под это дело даже переозвучили некоторые сцены фильма, изменили их смысл (это видно, если внимательно читать по губам актёров). Видимо, поэтому фильм, который был снят в 1987-м, на экраны вышел лишь в 1989-м.

Кстати, таким же образом испохабили фильм "Частный визит в немецкую клинику". Этот фильм был снят в то же время, тоже на заштатной киностудии (Азербайджанфильм), тоже состоял из нескольких серий, тоже был посвящён чекистам, тоже выдался удачным в художественном плане. Правда, там создатели скромничать не стали, и в конце фильма репрессировали всех главных героев.

А с другой стороны, можно ли упрекнуть создателей, ведь в то время без антисоветских вставок никакую картину о советском прошлом просто бы не выпустили на экраны! Да и сегодня ситуация в этом плане не изменилась: нет ни одного фильма – художественного или документального, ни одной передачи про СССР, где бы не кидали камни в советское прошлое.

Но "Перед большой дорогой на войну" – всё равно равно удачный фильм. Во-первых, это последний или один из последних фильмов, где чекисты показаны положительными героями. Во-вторых, с художественной точки зрения это достаточно сильная картина.

Фильм вроде бы незамысловатый, не повествующий о каких-то нетривиальных операциях чекистов, не раскрывающий тонкости спецслужбистской работы, но он хорош своей внутренней органикой и смотрится на одном дыхании. Лично я с удовольствием пересматриваю "Перед большой дорогой на войну" каждое лето.

В центре фильма поединок между двумя героями, которых сыграли два блистательных актёра советской прибалтийской школы. Роль статного, колоритного капитана исполняет Ромуалдс Анцас, его визави (осторожно, спойлер) – прекрасно подготовленного, коварного, беспощадного немецкого шпиона играет Паул Буткевич.

И как же жаль, что их обоих так мало снимали в главных и центральных ролях. Лишь тогда же, в 80-е, Анцанс сыграл главные роли в сильных многосерийных фильмах "Документ "Р" и "Мель", а Буткевич – одну из центральных ролей в опять же удачном и многосерийном "Случае в аэропорту".

Эдуард Хачатуров, режиссёр данной картины, двумя годами ранее снял другой удачный фильм этой же тематики – "Последняя инспекция". На мой взгляд, это лучший фильм о первых советских милиционерах, даже ещё лучше, чем "Рождённая революцией".

В обеих картинах режиссёру удалось найти правильный нерв, удалось создать нужный пафос, нужное напряжение, которое держало бы зрителя в тонусе на протяжении всего фильма. Во-многом это было сделано благодаря приёму с постоянными диалогами между злодеями и озвучиванием их злодейских планов; при этом у зрителя не было возможности увидеть этих самых злодеев. Что и создавало дополнительную интригу, остроту.

Хачатуров явно рос как режиссёр: начинал с такого дерьма, как "На ринг вызывается...", а последние его фильмы ("Последняя инспекция" и "Перед большой дорогой на войну") – почти шедевры в своём жанре. Но крах Советского Союза сломал его режиссёрскую карьеру, и мы не досчитались многих сильных фильмов, которые Хачатуров мог и должен был снять...

9. "Покушение на ГОЭЛРО"

Этот фильм почти неизвестен, что является явной художественной несправедливостью: картина достаточно сильная, если ещё подвергнуть её небольшой цензуре, убрав пару-тройку моментов – получится вообще шедевр.

А безызвестность фильма логична: картина вышла на экраны 20 декабря 1986 года – в День чекиста и в канун очередной годовщины принятия плана ГОЭЛРО; а спустя считанные месяцы славное советское прошлое (и особенно чекистская его составляющая) стали выставляться совсем в другом свете, нежели было на самом деле и нежели показано в картине.

Государственные преступники, совершавшие диверсии на объектах и пытавшиеся сорвать Сталинскую индустриализацию, стали считаться "безвинными" "жертвами" "массовых" "репрессий", а чекисты, которые с риском для жизни, а зачастую и ценой собственной жизни обезвреживали этих преступников, стали именоваться "кровавыми палачами"...

Что же касается непосредственно фильма, то он имеет реальную основу: начало 30-х гг., НСДАП в Германии ещё не у власти, но прицел на будущую войну уже взят; немецкие спецслужбы решают ослабить промышленно-технический потенциал Советского Союза; разрабатывается соответствующий план.

После этого начинается увлекательный интеллектуальный поединок между советскими и немецкими спецслужбами с активным использованием агентуры и резидентуры. Свои среди чужих есть и у наших, и у немцев.

Этот красочный поединок заканчивается победой чекистов, сорвавших в итоге Покушение на ГОЭЛРО и недопустивших, в частности, взрыв ДнепроГЭСа; правда, до этой промежуточной победы дожили не все из наших.

Отдельно надо отметить удачную работу оператора, художника, костюмера и гримёра. Так, например, при помощи грима и очков из Александра Михайлова, явно не обладающего научно-учёной внешностью, удалось сделать видного главного инженера электростанции, а из Геннадия Юхтина тем же манером – по жизни трясущегося врага народа, умершего от сердечного приступа раньше, чем его разоблачили чекисты.

Двух противоположных героев блистательно сыграли Валерий Баринов и Алексей Булдаков ("Да-да-да-да-да"), прекрасные актёры, коим либерастское крушение советского кинематографа, напрочь сломало карьеру – сниматься они вынуждены были во всяком дерьме, где талантливым артистам просто негде было раскрыть, реализовать этот свой талант.

В советских фильмах злодеи у Баринова получались творческими, глубокими, интересными, а куча криминальных авторитетов и прочих отрицательных персонажей, сыгранных им в постсоветском кино, выглядят это очень уныло, однотипно и шаблонно.

Во второстепенных ролях хороши Валерий Захарьев (вокзальный вор), Светлана Рябова (секретарша ГПУ); как всегда убедителен в роли вражеского спецслужбиста Альгимантас Масюлис.

8. "Без видимых причин"

Великолепнейший фильм, привлекающий в первую очередь нетривиальной закрученностью сюжетных линий и непредсказуемостью актёрских образов...

Ротмистр, добровольно явившийся в ЧК; его жена, актриса театра; командир взвода охраны тюрьмы ЧК; начальник тюрьмы – все они на самом деле не те, за кого себя выдают...

Тут и детектив, и историко-революционные мотивы, и драматическая линия, и даже лирические нотки.

Здорово играют (не буду говорить, кто кого) Михаил Кононов, Евгений Киндинов, Ирина Алфёрова, Георгий Дрозд и др.

7. "Поединок"

Сильный детективно-приключенческий фильм "Поединок" с Сергеем Лукьяновым, Надеждой Борской, Андреем Тутышкиным, Владимиром Белокуровым. Это одна из первых и одна из лучших отечественных шпионских картин.

Собственно, в те годы в нашем кинематографе не было ставки на детективный жанр. Фильмы про шпионов выходили ("Честь", "Высокая награда", "Партийный билет" и др.), но снимались они в жанре скорее бытовой драмы, а детективная линия в них почти отсутствовала. Была, конечно, "Ошибка инженера Кочина", но это дерьмо, а не фильм.

И именно "Поединок" стал первой картиной, в которой показан интеллектуальный поединок как ключевая составляющая любого достойного детектива. Картина рассказывает о работе чекистов-контрразведчиков по защите новых образцов вооружения в РККА во время Великой Отечественной войны.

Война, равно как и победа в ней – понятие многосложное, зависящее от множества факторов, и один из главных факторов, позволивших СССР выиграть Вторую мировую войну, – это героическая деятельность органов госбезопасности, что отчасти показано в фильме.

6. "Срочно... Секретно... ГубЧК"

Великолепный приключенческо-шпионский фильм, в котором прекрасно развиты и показаны и приключенческая, и историческая, и шпионская, и драматическая линии. Картина, увы, опять-таки почти что неизвестная – как не трудно догадаться, на экраны она вышла в 80-е гг.

Отряд ЧК проводит операцию по срыву обмена пушного запаса Якутии на японское оружие и деньги, предназначенные для войны против русского народа. Операция почти уже закончилась полным успехом, как вдруг жизнь внесла свои коррективы.

Чекисты, находившиеся в тылу врага, вынуждены были внепланово выходить на связь с Центром, чтобы запросить нового проводника. Этот разговор попал к белым контрразведчикам, которым стал известен номер каюты на пароходе, в котором едет связник; они арестовывают всех пятерых пассажиров, и начинают "раскручивать" каждого.

Тем временем чекисты проводят ещё одну спецоперацию, в результате которой вся пятёрка попадает к ним в руки; личность проводника, по законам киножанра, оказывается самой неожиданной...

В фильме здорово сыграли как общепризнанные актёры: Владимир Басов, Роман Филиппов, Пётр Вельяминов, так и менее известные: Степан Емельянов, Ирина Короткова, Юрий Ерёмин.

Причём Вельяминов с его благостным лицом и честными глазами традиционно игравший не просто положительных, а образцовых героев, хорошо исполнил здесь отрицательную роль – руководителя белых палачей из контрразведки.

Режиссёр Александр Косарев, для которого данный фильм стал абсолютно лучшим в его карьере, здорово раскрыл Вельяминова в этом амплуа. Позже он вновь использует актёра в отрицательно образе – в картине "Сувенир для прокурора" – и вновь получится удачно.

Что же касается Басова, то насколько он был слаб как режиссёр, настолько же являлся колоритным актёром, придававшим особый блеск почти что любой роли, которую исполнял. Здесь Басов блистательно сыграл путешествующего авантюриста с обезьянкой – это была потрясающая роль и просто стопроцентное попадание в образ.

5. "Вариант "Омега"

Шедевральная 5-серийная картина, сделанная на стыке военного детектива и детектива психологического. Главную роль – ведущего в тылу врага двойную игру советского разведчика – прекрасно исполнил Олег Даль.

Хороши Игорь Васильев в роли аристократичного абверовца, женские образы (Елена Прудникова, Ирина Печерникова), Александр Калягин в роли тупого, трусливого гестаповца и др.

Также фильм украшает отличная музыкальная тема "Где он, этот день?!" (музыка Богдана Троцюка, слова Роберта Рождественского, вокал того же Даля).

Снял же эту выдающуюся картину греческий коммунист-революционер Антонис Воязос, который даже не был регулярно практикующим режиссёром, никогда ранее не снимал многосерийные картины и не имел дело со шпионской тематикой.

Вот: в Социалистическом СССР даже непрофессиональный режиссёр мог снять многосерийный шедевр, а в либepaстическо-дepьмокрастической дыpэфии и профессиональные режиссёры снимают дepьмо.

4. "ТАСС уполномочен заявить..."

Огромнейший по советским меркам фильм (10 серий), но смотрится на одном дыхании и c удовольствием. Картина включает в себя⬇️

✓ Яркие актёрские работы: Юрий Соломин и Вячеслав Тихонов блестяще продолжают свои чекистские роли, начатые в фильмах "Адъютант его превосходительства" и "Семнадцать мгновений весны"; плюс ряд ярких второстепенных ролей в исполнении Эльвиры Зубковой, Юрия Наумцева, Леонида Куравлёва и др.

✓ Сильный сюжет – задуманный и реализованный.

✓ Эффектно закрученные и хорошо раскрытые отдельные сюжетные линии: шпионская, политическая, детективная, драматико-бытовая.

✓ Великолепное музыкальное оформление: бодрая тема, написанная к фильму Эдуардом Артьмьевым, не уступает его же шедевральному творению, сделанному к другой чекистской картине "Свой среди чужих, чужой среди своих".

✓ Чёткий и столь необходимый для многосерийных фильмов баланс между динамикой и статикой.

3. "Свой среди чужих, чужой среди своих"

Название данного фильма раскрывает нам сущность чекистской работы: деятельность своих среди чужих (разведывательная и подрывная деятельность в стане врага) и выявление чужих среди своих (контрразведывательная и контрподрывная работа у себя дома).

Совсем недавно я делал подробный разбор фильма, в котором рассказал о картине с исторической и художественной точек зрения; об актёрской игре и о том, почему Юрий Богатырёв и Николай Пастухов явно подходили на роли работников ЧК, а Александр Пороховщиков – нет...

О том, как приключенческая линия поглощает в фильме чекистскую, а председатель исполкома проделывает за главу ГубЧК тонкую, спецслужбистскую работу; о том, почему большевики сделали очень правильно, загружая героя Сергея Шакурова именно бумажной работой; о логических, исторических и костюмерных нестыковках и попаданиях в точку; и о многом другом.

Чтобы не повторяться, на сей раз я решил остановиться только на идеологических моментах картины. Ведь если воспринимать "Свой среди чужих..." только как боевик, без идеологической нагрузки, то Шилов выходит этаким сильвестром сталоне или стивеном сигалом, который от переизбытка сил бросает вызов мировому злу и в одиночку крушит всех злодеев, сам же при этом отделывается парой лёгких царапин.

Но нет, такая примитивизация недопустима! Фильм "Свой среди чужих..." нужно рассматривать именно под идеологическим углом, ведь подвиг Шилова в фильме – это подвиг настоящего коммуниста – человека, ставящего в приоритет не личное, а общественное; и если надо – то в ущерб личному.

Эта картина действительно в себе очень высокую идейно-смысловую нагрузку. Чего стоит хотя бы фраза, высказанная, вернее, даже выкрикнутая ромистром Лемке в разговоре с чекистом Шиловым: "Это (золото)... Это должно принадлежать одному, а не всем".

Данная фраза в высшей степени точно и блистательно выражает всю гнилую, ублюдочную сущность капитализма и в то же время отвечает на вопрос, почему нынешняя дыpэфия при всех её богатствах, недрах и ресурсах живёт так плохо.

Почему более 90% населения вынуждены жить либо в нищете, либо в бедности, либо в кредитно-ипотечной яме, либо более-менее хорошо, но работать при этом на 3-4 ставки, по 16-18 часов в сутки? Почему?!

Да потому что в деле вариант Лемке, а не Шилова: все богатства, недра и ресурсы принадлежат у нас ОДНОМУ (очень узкому кругу узурпаторов), а не ВСЕМ (широким массам простого населения)!

А помните пораженческое лицо Лемке в конце фильма, когда он с тоскливой завистью смотрит на радостное воссоединение Шилова со своими товарищами! О чём он тогда кручинился? Явно ведь не о золоте – Лемке тогда просто переосмыслил свою жизнь и понял, что не по той дорожке пошёл.

Красные – вот они, сплочены не только личной дружбой, но общей Идеей, высокой идеей. А у белых не было никакой идеи, потому и никакого белого движения не было; "белое движение" – это один из самых лживых штампов русской истории. Были отдельные белые движения, вернее, банды, имевшие одну только "идею" – грабить и убивать.

Поэтому белые и не смогли договориться между собой (в таком случае шансов у красных не было), потому что каждый из них смотрел на Россию как на добычу, и делить эту добычу они не хотели ни с кем, даже со своими беложопыми соплеменниками.

Вся эта историческая ситуация в миниатюре показана и в фильме, в линии с героем Александра Кайдановского. С группой офицеров он совершает бандитский налёт на поезд, убивает людей, похищает золото. Но что дальше? Дружбы нет, идейности тоже.

Лемке забирает всё золото себе, а своих подельников обрекает на смерть, при этом наверняка понимает, что каждый из них на его месте поступил бы так же, просто он их опередил.

И совсем другое мировоззрение, другой образ действия мы видим у чекиста Шилова в исполнении Юрия Богатырёва. По сути, это был дебют Богатырёва в кино (до этого он сыграл лишь эпизодическую роль в короткометражном "Спокойном дне в конце войны"), и дебют отличный.

Шилов тащит на себе раненного и обладающего важной информацией ротмистра, а также тяжеленный баул с золотом, чтобы отдать его народу, хотя может легко забрать золото себе и уйти заграницу. К тому же ещё неизвестно, поверят ли ему, когда он доставит золото и ротмистра; теоретически могут даже расстрелять. Тем не менее для Шилова как для чекиста и коммуниста выбор очевиден!

2. "Адъютант его превосходительства"

Выдающийся советский режиссёр Евгений Ташков подарил нам два подлинных шедевра советского и мирового кинематографа, посвящённых доблестным советским спецслужбам: 3-серийный "Майор Вихрь" и 5-серийный "Адъютант его превосходительства". К слову, "Майор Вихрь" я бы поставил на 1-е место нашего рейтинг, но это картина не про чекистов, а про ГРУ.

Фильм про Адъютанта действительно шедевральный! Тут и красивый, нетривиальный и притом гармонично реализованный сюжет. Тут и правильное созданное (в т.ч. благодаря прекрасной музыке Андрея Эшпая) напряжение, правильный нерв, держащие зрителя в должном тонусе на протяжении всего просмотра. Тут и блестящее сочетание линий шпионского фильма, психологического детектива, любовной драмы и исторического кино.

В "Адъютанте..." свою лучшую роль сыграл Юрий Соломин, создавший первый в советском кинематографе глубокий и вместе с тем прекрасно раскрытый образ выдающегося, предприимчивого и самоотверженного разведчика, успешно работающего в стане врага в критический момент истории – разведчика, не имевшего профессиональной подготовки, но потрясающим образом, сочетавшего в себе интеллектуальный героизм и героизм физический.

Причём это был не фальшиво-карикатурный героизм, не пиндосовская суперменщина, а реальный, мужественный образ идейного, самоотверженного чекиста.

В этих фильмах Ташкова две свои ярчайшие роли сыграл Владислав Стржельчик. Причём в обоих случаях это были роли врагов Советской власти (белого генерала и полковника абвера); но сыграны они были так, что у зрителя вызывали скорее какие-то латентные симпатии, чем отвращение.

Ещё один отрицательный персонаж фильма, который своей игрой не вызывает больших антипатий – это начальник контрразведки в исполнении Владимира Козела. Хотя то, что в контрразведке у белых служили настоящие палачи – исторический факт.

Это, кстати, к вопросу о том, что в советских фильмах образ врага (представители белых движений, иностранные шпионы и диверсанты, фашисты, внутренние предатели) не очернялся искусственно. Враги в советском кино в человеческом плане показывались такими, какими были на самом деле, а в художественном – их образы, конечно, сильно смягчались.

Хотя, конечно, реабилитация белогвардейщины, начавшая на советских экранах в 60-е гг., была огромной ошибкой! Это предельно опасная дорога: сегодня вы почитаете колчаков и врангелей, а завтра вешаете памятные доски манергейму и вводите в школьную программу солженицина, призывавшего сша к атомной бомбардировке России; что дальше – реабилитация власова, шкуро и краснова??? А там на горизонте уже борманы, геббельсы и гиммлеры. Очень опасный путь!

Присутствует в фильме и ряд ярких актёрских работ второго плана: Евгений Шутов с его мужицкой, рабоче-крестьянской внешностью очень гармонично смотревшийся в роли мобилизованного на работу в ЧК моряка; Андрей Петров в роли простецкого красного командира; Евгений Тетерин с его бегающими глазами и испуганным лицом в роли красного подпольщика и др.

А главное актёрское украшение фильма – Татьяна Иваницкая, балерина, которая, не будучи профессиональной актрисой, потрясающе, очень тонко и женственно сыграла дочь полковника Щукина-Козела и возлюбленную Кольцова-Соломина. По истине, это одна из ярчайших женских ролей в советском кинематографе!

В заключение нельзя не сказать о том, что воспринимать и "Свой среди чужих, чужой среди своих", и "Адъютант его превосходительства" без идеологической нагрузки в корне неверно!

И чекист Кольцов, равно как и чекист Шилов, был настоящими коммунистами, на практике воплощавшим главный коммунистический принцип: действовать не ради личного блага, а ради общественного, и если понадобится – в ущерб личному.

Кольцов встречает свою любовь, любовь большую и настоящую, имеет возможность уехать с ней в Париж (где для него тоже нашлась бы работа по линии ЧК), но отвергает личное счастье ради выполнения задания; и в конце концов, де-факто жертвуя своей жизнью, срывает операцию по поставке танков для фронта белых, спасая тем самым многие-многие другие жизни!

1. "Семнадцать мгновений весны"

Гениальнейший, глубочайший фильм, один из лучших в истории советского и мирового кинематографа, 12 серий, в которых на удивление органично соединены элементы шпионского детектива и детектива политического, психологической драмы и исторического фильма.

Главную роль блистательно исполнил Вячеслав Тихонов – это был идеальный актёрский перформанс. Штирлиц в исполнении Тихонова – настоящий чекист-разведчик: выдержанный, предприимчивый, обладающий гибкой моделью мышления и поведения, и вместе с тем добродушный, человечный. Выдающийся образ и с морально-нравственной точки зрения, и с художественной: не карикатурный, не наигранный, а очень живой, органичный.

А сколько в фильме прекрасных ролей второго плана! Михаил Жарковский (кальтенбруннер), Константин Желдин (Холтофф), Екатерина Градова (радистка Кэт), Евгений Евстигнеев (профессор Плейшнер), Виктор Щеглов (следователь), Зинаида Воркуль (медсестра), Паул Буткевич (связной Штирлица) и др.

Или Ефим Копелян: в фильме он не играет – только читает авторский текст, но читает так здорово, в такт, что это должно быть приравнено к сильной роли.

Великолепен и музыкальный ряд (тексты песен Роберта Рождественского, музыка Микаэла Таривердиева), выполняющий роль сочной пропитки на и без того вкусном пироге, ещё больше подчёркивающей его вкус.

Только смотреть "Семнадцать мгновений весны" надо не кусочно, не "боковым зрением", включая фильм для фона, а с полной внимательностью и ничего не упуская из виду; и не окрашенную дурэфийскую версию, а Советскую, чёрно-белую!

Эпиграммы на актёров советского кино. Выпуск 18

Сергей Филиппов, Олег Даль, Юрий Соломин.

Возможно, после прочтения Вы откроете для себя что-то новое из жизни этих замечательных людей. Если кому-то покажется, что эпиграмма здесь не уместна, напомню, что на греческом языке это слово означает надпись, соответственно эпи- это наша приставка над-. Например, эпитафиос эпиграммос у древних греков означало надгробная надпись. И кроме этих условностей, скажу, что злобы к нашему национальному достоянию я не испытываю, а если где-то остра чрез вашей меры, напомню, что мое творчество коллективное. Светлая память!

Коллаж-обложка "Эпиграмыши-2024. Выпуск 18 (специальный)". Сергей Филиппов, Олег Даль, Юрий Соломин.

Эпиграмма на Сергея Филиппова

Вы не поверите,

Он мог служить в балете.

Но есть закон мистерии -

Нести себя в сюжете.

Ах, если бы чурался

Главных он ролей...

Одним Гайдаем раскрывался

Всем актер добрей.

Владел динамикой карикатуры,

Мог обойти Никулина-Балбеса.

Но мастерски с его миниатюрой

Все ки́на прибавляли в весе.

Запомним все ответственно смешным Сергея.

Жаль не успел Филиппов воплотить Кащея. (2024)

* * *

Эпиграмма на Олега Даля

Из "щепки" на охоту в нём, похоже, вышел Азазель,

Но Мотылём в сей час же был военизирован.

Прекрасен принц, его гуманный Флоризель,

А Зилов Витя словно был с него скопирован. (2024)

* * *

Эпиграмма на Юрия Соломина

Ах, адъютант, его дери...

Превосходительство он сам

Без всяких профанаций!

Один лишь раз, потом всю жизнь в жюри

Советов и ассоциаций.

Вожак, он первый возглавляет клин…

Худрук, Герой, Министр культуры…

Ушел Отчизны верный сын,

Актер Соломин старший Юрий. (2024)

* * *

"Адъютант его превосходительства" – один из лучших фильмов советского и мирового кинематографа

"Павел Андеевич, Вы шпион?". 7 апреля 1970 года на экраны вышел один из лучших фильмов в истории советского и мирового кинематографа – 5-серийный "Адъютант его превосходительства". К сожалению, в начале этого года с интервалом в несколько дней ушли из жизни сценарист "Адъютанта" Игорь Болгарин, блистательно сыгравший в фильме главного героя Юрий Соломин и Константин Желдин, исполнивший в картине видную роль капитана контрразведки.

Фильм действительно шедевральный. Тут и красивый, нетривиальный и притом гармонично реализованный сюжет. Тут и правильное созданное (в т.ч. благодаря прекрасной музыке Андрея Эшпая) напряжение, правильный нерв, держащие зрителя в должном тонусе на протяжении всего просмотра. Тут и блестящее сочетание линий шпионского фильма, психологического детектива, любовной драмы и исторического кино. И, конечно, сильные актёрские перформансы.

В "Адъютанте..." свою лучшую роль сыграл Юрий Соломин, создавший первый в советском кинематографе глубокий и вместе с тем прекрасно раскрытый образ выдающегося, предприимчивого и самоотверженного разведчика, успешно работающего в стане врага в критический момент истории – разведчика, не имевшего профессиональной подготовки, но потрясающим образом, сочетавшего в себе интеллектуальный героизм и героизм физический.

Причём это был не фальшиво-карикатурный героизм, не пиндосовская суперменщина, а реальный, мужественный образ идейного, самоотверженного чекиста.

Белого генерала ярко сыграл Владислав Стржельчик, сыграл так, что у зрителя этот образ вызывал скорее какие-то латентные симпатии, чем отвращение. Ещё один отрицательный персонаж фильма, который своей игрой не вызывает больших антипатий – это начальник контрразведки в исполнении Владимира Козела. Хотя то, что в контрразведке у белых служили настоящие палачи – исторический факт.

Это, кстати, к вопросу о том, что в советских фильмах образ врага (представители белых движений, иностранные шпионы и диверсанты, фашисты, внутренние предатели) не очернялся искусственно. Враги в советском кино в человеческом плане показывались такими, какими были на самом деле, а в художественном – их образы, конечно, сильно смягчались.

Хотя, конечно, реабилитация белогвардейщины, начавшая на советских экранах в 60-е гг., была огромной ошибкой! Это предельно опасная дорога: сегодня вы почитаете колчаков и врангелей, а завтра вешаете памятные доски манергейму и вводите в школьную программу солженицина, призывавшего сша к атомной бомбардировке России; что дальше – реабилитация власова, шкуро и краснова??? А там на горизонте уже борманы, геббельсы и гиммлеры. Очень опасный путь!

Присутствует в фильме и ряд ярких актёрских работ второго плана: Евгений Шутов с его мужицкой, рабоче-крестьянской внешностью очень гармонично смотревшийся в роли мобилизованного на работу в ЧК моряка; Андрей Петров в роли простецкого красного командира; Евгений Тетерин с его бегающими глазами и испуганным лицом в роли красного подпольщика и др.

А главное актёрское украшение фильма – Татьяна Иваницкая, балерина, которая, не будучи профессиональной актрисой, потрясающе, очень тонко и женственно сыграла дочь полковника Щукина-Козела и возлюбленную Кольцова-Соломина. По истине, это одна из ярчайших женских ролей в советском кинематографе!

Ну и идеологическая нагрузка фильма! Чекист Кольцов является воплощением главного коммунистического принциап: действовать не ради личного блага, а ради общественного, и если понадобится – в ущерб личному.

Кольцов встречает свою любовь, любовь большую и настоящую, имеет возможность уехать с ней в Париж (где для него тоже нашлась бы работа по линии ЧК), но отвергает личное счастье ради выполнения задания; и в конце концов, де-факто жертвуя своей жизнью, срывает операцию по поставке танков для фронта белых, спасая тем самым многие-многие другие жизни!

Ещё больше интересных материалов⬇

Как ты думаешь, Юра...

- Павел Андреевич!

- Да.

- Вы шпион?

- Как ты думаешь, Юра, Владимир Зенонович - хороший человек?

7 апреля 1970 года по Первой программе ЦТ показали первую серию фильма "Адъютант его превосходительства" с гениальным Юрием Соломиным в главной роли.

Адъютант Кольцов (Юрий Соломин) и Юра (Александр Милокостый). Кадр из кинофильма "Адъютант его превосходительства”, 1969 г

Вообще-то Юрий Солмин пробовался в картину на совсем другую роль, капитана контрразведки Осипова. А на роль Павла Андреевича Кольцова, разведчика "красных" в Штабе Добровольческой армии, пробовали многих знаменитых в то время актёров. Самые удачные пробы была у Михаила Ножкина. Он в самом деле был бы очень убедителен — кадр из фильма "Хождение по мукам" об этом просто кричит.

Но режиссер Евгений Ташков рискнул и вызвал на пробы Соломина.

Юрий Мефодьевич вспоминал:

Предложение сыграть роль Кольцова было для меня в известной степени неожиданностью. В театре меня считали актёром характерным, а тут вдруг предложили роль совершенно противоположную, героическую — волевого, сосредоточенного человека, умеющего всё взвесить, точно и быстро оценить создавшуюся ситуацию...

Киношное начальство выбор поначалу не одобрило каким-то слишком неподходящим был вид у Соломина для подобной роли. Героев такого рода обычно играли "фактурные" актёры - высокие, широкоплечие с яркой внешностью. А здесь на роль главного разведчика предлагалось утвердить невысокого, достаточно щуплого актёра с неброской красотой.

Худсовет утвердил Юрия Соломина на роль Кольцова только после шестой пробы.