В начале была тишина

В начале была тишина. Но постепенно к ней присоединились глухие удары капель, бьющих о мрак. Тихий шум дождя...

Он пробудился в сырой, стягивающей темноте — и не знал, как здесь оказался. Ничего не видел и не помнил. Тьма пожирала воздух, просачивалась в легкие, смолой растекалась по конечностям, лишая их силы.

Вспышки озарили сознание: он вспомнил свое имя и вспомнил про палец.

Его звали Азария. Древнее имя, которым нарекли его родители. Кто они, живы ли, где их искать — Азария сказать не мог. Кровь шумела в голове, мешала сосредоточиться. Мрак заливал глаза, и тело отказывалось шевелиться. Где он?

Палец… Когда Азария был мальчишкой, ему велели наколоть дрова во дворе. Он делал это и раньше, но только под присмотром старших. В этот раз ему доверили выполнить работу самостоятельно. Детское сердце переполняло наивное чувство важности, и в груди плескалась радость: теперь он взрослый, он сам наколет дрова!

Азария промахнулся и угодил топором по большому пальцу. Тот отскочил в сторону, на сочную зеленую траву, и яркое летнее солнце искрилось в капельках крови.

Он помнил, как кричал от боли, повалившись на землю и зажав руку. Неподалеку развешивала белье мать: Азария видел, как она, стоя к нему спиной, перекидывала ветхие простыни через веревки. Заливаясь слезами, он звал маму, но она так и не повернулась...

Азария попробовал пошевелить покалеченной рукой. Кажется, к нему возвращалась чувствительность. Кончики четырех оставшихся пальцев соприкасались с чем-то шершавым, похожим на грубую ткань, а ноги и плечи упирались в твердое. Да, он лежал. И все тот же мрак перед глазами поглощал звуки дождя где-то снаружи. Но ему было сухо. Азария чувствовал, что тело словно покачивает: иногда его трясло, а иногда — слегка подбрасывало. Где же он?

Еще одно воспоминание вспыхнуло в голове. Стояла рыжая осень, когда Азария ощутил первые признаки недуга. Головокружение и боли, разрывавшие мозг. Рвота и постоянные обмороки. Ближайший врач — в сотнях километров от их деревни. Так продолжалось около месяца, пока он не упал во дворе дома. Азария лежал на студеной земле и чувствовал, как его четырехпалую ладонь лижет верный пес, словно умолявший хозяина подняться и поиграть с ним. Но встать Азария не мог, и глаза его выела тьма. Он думал, что навсегда. Но ошибся.

Ужас дрожью пробежал по нервам, дыхание сперло, и пальцы обожгло льдом — в одно мгновение Азария все понял.

Он в гробу! Умер, и его похоронили! Но он выжил, очнулся, как и все те несчастные люди, о которых Азария слышал когда-то из рассказов стариков. Люди, впавшие в летаргический сон — пограничное состояние между жизнью и смертью, которое даже опытный врач не всегда способен распознать. Они просыпались в гробах, в холодных, душных объятьях тьмы — и задыхались, зовя на помощь. Раздирали руки в кровь, расшибали головы о доски гробов, — но выбраться не могли. Мерзлая, тяжелая земля отделяла их от мира живых...

Вдруг тряхнуло сильнее обычного, и с дикой радостью Азария понял, что еще не закопан! Мелкие покачивания и подбрасывания, дождь, капающий на крышку гроба — все это означало, что его только везут на кладбище, только собираются опустить в могилу. У него есть шанс на спасение, он вырвет свою жизнь обратно, снова увидит свет, дождь, любимого пса — и своих родных.

Лица как ветер ворвались в мозг, растревожили то, что было забыто. Отец и мать, его деды, братья и сестры… Имена, привычки, судьбы родных людей перемешались в памяти, словно мутная вода в воронке, но Азария твердо знал, что должен к ним вернуться. Нужно закричать, застучать по гробу — дать знать, что он жив! Казалось, воспоминания словно влили силу в мышцы, расправили легкие, наполнили их воздухом.

Азария переоценил себя: ослабевшие от долгой болезни руки едва коснулись досок — и тут же безвольно упали, а голос, осипший в забытье, звучал едва заметно для него самого. Но все равно его должны были услышать!

Азария вспомнил бледное лицо матери, грустную улыбку и глаза, которые все время глядели куда-то в сторону. Перед мысленным взором он видел отца. Тот проводил дни в поле, ладони его огрубели, и в темных волосах сверкала на солнце белая прядь седины…

— Я жив! Откройте! — кричал Азария. — Я жив!

Гроб затрясло сильнее. Азария чувствовал, что его приподнимают, потом опускают. Деревянный саркофаг шатался, обо что-то ударялся, доски скрипели. Шумел дождь. Где же голоса людей? Плач матери, всхлипывания родных, звуки похоронного марша — где все это? Почему его не слышат?

Паника вгрызлась в сердце. Азария закричал, завопил, разбивая руки в кровь о доски, — но его не слышали. Комья земли с влажным стуком плюхались о гроб.

* * *

Память окончательно возвращалась с последними частицами кислорода.

Вся родня Азарии обитала вдали от цивилизации, в оторванной от мира деревне, жители которой из поколения в поколение страдали врожденной глухотой. Он с трудом вспомнил название недуга, с детства пугавшее своим чужеродным звучанием — синдром Ваарденбурга. Врачи, изредка приезжавшие в деревню, говорили, что все дело в близкородственных браках, в испорченной наследственности.

Плохая кровь.

Но Азария родился другим: он мог слышать. Вопреки всем законам биологии и генетики, вопреки всем планам Господа — он мог слышать, и это было чудо. Чудо, ставшее злой насмешкой судьбы.

В начале была тишина: никто не слышал крика Азарии, когда он появился на свет.

И теперь никто его не услышит, когда он умрет.

* * *

Спасибо, что прочитали) Приглашаю в группу ВК с моими рассказами: https://vk.com/anordibooks — подписывайтесь)

Погребённый заживо

Закир-ака умер от удара током. Как принято по мусульманским обычаям сразу начались приготовления к похоронам, чтобы успеть отнести тело на кладбище до захода солнца. Из района приехал врач, зафиксировал факт смерти, выписал справку и уехал. Женщины оплакали погибшего. Мужчины совершили омовение тела и обернули покойного в саван - белый хлопчатобумажный материал. Мулла произнёс дуа (молитву по усопшему) и похоронная процессия, состоящая только из мужчин, понесла тело на кладбище.

Мусульманская могила глубиной не менее полтора метра. У дна с боковой стороны выкапывается специальная ниша для покойного. Устанавливаются подпорки, чтобы свод ниши не осыпался. Покойного кладут на бок, лицом, обращённым в сторону святых мест Мекки. Затем закрывают нишу досками и только потом засыпают могилу землёй. Похоронив Закир-аку, процессия вернулась домой.

Прошло два дня... Вскоре возле свежего захоронения стали собираться шакалы. Они начали рыть подкоп, чтобы добраться до тела. От их возни и повизгивания Закир-ака очнулся…

Сначала ничего не понял: что с ним, и где он. Постепенно сознание вернулось к нему. Вспомнилось: что дома его ударило током, когда он чинил проводку.

Закир открыл глаза, но ничего не увидел. Темно и душно, на лице тряпка. Стало ясно: его похоронили! Лежит в земле обёрнутый в саван, подбородок подвязан, чтобы не отвисла челюсть.

Тут он в полной мере осознал страх и ужас своего положения. Но сразу же услышал, что где-то близко, совсем рядом воют шакалы, пыхтят и скулят. На него посыпалась земля. «Они хотят добраться до меня!" – подумал он. И так обрадовался этому, словно к нему явились спасатели.

Стараясь не шевелиться, чтобы не спугнуть зверей он ждал, когда те пророют большой лаз. Сам их не боялся, потому что хорошо знал: шакалы трусливы и очень боятся людей.

Вскоре в открывшемся проёме показалась шакалья морда, Закир прикрикнул:

- А ну пошли отсюда!

От неожиданности и страха шакалы, скуля и повизгивая, рванули подальше от могилы. Закир невольно улыбнулся, представляя их ужас от голоса ожившего мертвеца. Когда звери убежали, через прорытый лаз показалось ночное небо.

Свежий прохладный воздух вошёл в его нишу и Закир, сделав глубокий вдох, словно вернулся к жизни. Он принялся освобождаться от савана.

Это было непросто. Ниша не тесная, но развернуться в ней сложно. С трудом, сняв с себя сукно, он выкарабкался наружу. Так голышом (мусульмане заворачивают тело в саван без одежды) пошел через пашню. Начинало светать...

На пашне Закир увидел работающего тракториста. Подошел к нему, чтобы тот отвёз его в кишлак. Тракторист, увидев покойного, бросил работающий трактор и, сломя голову с криками: «Шайтан! Шайтан! Помогите!» убежал домой.

Закиру ничего не оставалось, как добираться до дома самому. Трактор водить не умел, и поэтому пришлось идти по пашне пешком. Он совсем продрог, кружилась голова. Страшно хотелось пить. От слабости ноги уже еле несли его.

Подошел к дому, когда уже рассвело. Но сразу заходить не стал, чтобы не напугать родных. Стоял и ломал голову: чем бы прикрыть своё обнажённое тело. Посмотрел через кусты во двор. Там шли приготовления к его поминкам, которые справляются на третий день после похорон.

Первым Закира заметил отец. Он не испугался, а взял топор и, размахивая им, побежал за сыном с криками: «У-у, Шайтан! Убью!» Принял его за нечистую силу.

Закиру пришлось спасаться бегством. Он бежал и кричал:

- Отец это я. Твой сын!

Но тот ничего не хотел слушать. За ним следом бежали мать и жена. Мать сразу признала сына и просила его остановиться.

- Сынок, сынок, подожди. Не убегай! – кричала она, заливаясь слезами.

Отец на секунду остановился... И словно опомнившись и осознав, случившееся, упал на колени. Закрыв лицо руками, он громко разрыдался от шока и неожиданной радости...

Так поминки закончились, не начавшись. Весь кишлак был поражен произошедшим.

Но на этом история не закончилась. Тракторист, первый, увидевший в то утро ожившего покойника, добежав до дома, упал во дворе замертво. Он умер от разрыва сердца...

А сам Закир, несколько лет лечился от последствий полученной электротравмы.

Погребенная заживо

В 1968 году в списке 10 наиболее опасных преступников, разыскиваемых в Соединенных Штатах, появилась парочка Гари Стивен Крист и его подруга Рут Айзман Шиер, которые в штате Джорджия организовали похищение двадцатилетней Барбары Джейн Мэкл, дочки миллионера Роберта Мэкла. Но намеченный парочкой хитроумный план с самого начала оказался на грани провала. Правда, преступники сумели получить требуемый выкуп - 500 тысяч долларов, только скрыться от полиции им не удалось.

У известного во Флориде миллионера, строительного магната Роберта Мэкла было двое детей - двадцатидвухлетний сын Роберт и двадцатилетняя дочь Барбара Джейн. Симпатичные интеллигентные дети. Сын жил с родителями, а младшая дочь училась далеко от дома в старейшем частном Университете Эмори в городе Атланте, штат Джорджия. Накануне Рождества 1968 года Барбара, как и многие студенты, заболела гонконгским гриппом. Начавшиеся каникулы могли быть испорчены. Правда, Барбара быстро пошла на поправку и перебралась в отель «Роудевей Инн», куда 23 декабря прибыла ее мать мисис Джейн Мэкл. Дочь чувствовала себя вполне прилично, и наутро вместе с матерью они собирались вылететь во Флориду, чтобы всей семьей встретить Рождество дома. К отъезду было все готово, чемоданы стояли у входа.

Неожиданно поздно ночью в дверь номера кто-то постучал. К двери подошла мисис Мэкл и спросила: «Кто там?» Мужской голос ответил, что это полиция, просит открыть, произошла дорожная авария, в которую попал молодой человек, который уверяет, что он является другом Барбары Джейн Мэкл. У него машина белый «форд». Не может ли Барбара подтвердить его показания?

Мисис Мэкл знала, что у Барбары завелся приятель из студенческой среды, молодой человек, который действительно имел белый «форд», накануне днем он возил их по городу. Обеспокоенная случившимся, мисис Мэкл открыла дверь. Все, что произошло дальше, напоминало фильм ужасов. Ворвавшийся в номер грузный мужчина грубо прижал к стенке мисис Мэкл и зажал ей рот тряпкой, пропитанной, очевидно, хлороформом. Мисис Мэкл потеряла создание. Ей связали руки и ноги. Вошедший в номер еще один человек вытащил из постели спавшую Барбару. Ей ткнули в бок пистолетом и приказали молчать. В одном халате девушку тихо вывели на улицу и посадили в машину. Гостиница спала мертвым сном.

Утром, пришедшая в себя мисис Мэкл, освободила ноги от повязок и спустилась вниз. В гостинице никого не было. Она с трудом выбралась на улицу, кое-как открыла дверцу припаркованной машины, втиснулась в нее, включила зажигание и лбом нажала на сигнал. Ревущие гудки подняли на ноги весь персонал. Прибежавшие служащие освободили от пут мисис Мэкл, и она рассказала о ночном нападении и похищении дочери. Прибывшие вскоре полицейские еще раз внимательно выслушали ее показания. Мисис Мэкл запомнила грузного молодого мужчину в кожаной куртке и кепке, в правой руке он держал пистолет. У второго нападавшего она заметила на голове только лыжную шапочку. Рост ее дочери - 175 сантиметров, темные волосы, стройная, вес около 60 килограмов, была одета в ночной халат. Мисис Мэкл показала фотографии дочери. Кроме этого она ничего не смогла сообщить.

К поиску девушки подключились не только полицейские штата Джорджия, но и сотрудники Федерального бюро расследований. В известность тотчас был поставлен отец Барбары мистер Мэкл. Он потребовал, чтобы дело не предавали огласке, обязательно выслушали требования похитителей и пошли им навстречу. Он готов заплатить любую сумму. Главное - спасти дочь, вызволить ее невредимой из рук похитителей.

Вскоре в доме мистера Мэкла раздался звонок. Незнакомый голос сообщил, что за освобождение дочери требуется уплатить 500 тысяч долларов. Точные сведения находятся в письме, которое спрятано под камнем в саду мистера Мэкла. Трубку повесили. В саду под валуном действительно лежало письмо. В нем похитители назвали место, куда следует доставить чемодан с деньгами, купюрами по 20 долларов.

Это была непростая задача для служащих банка, куда обратился мистер Мэкл, - собрать пачки денег по 20 долларов, переписать их номера и серии. Тем не менее все было сделано так, как того требовали похитители, - деньги чемодан с деньгами оставили в припаркованной у безлюдной набережной машине «вольво».

Но первая передача денег сорвалась. Проезжавший случайно мимо набережной полицейский патруль спугнул парочку - мужчину и, очевидно, женщину в лыжной шапочке. При виде полиции они бросили свою машину, в ней чемодан и убежали в разные стороны. В чемодане оказались пачки купюр по 20 долларов. Полицейские тотчас установили, кому они принадлежали. Деньги вернули в семью. Раздосадованный Мэкл вынужден был снова устанавливать связь с похитителями, извиняться перед ними и просить провести операцию снова.

Между тем полицейские установили, что владельцем автомобиля «вольво» был двадцатитрехлетний женатый Джордж Дикон, технический сотрудник Массачусетского университета. Им удалось также выяснить, что на самом деле под именем Дикона скрывался беглый заключенный Гари Стивен Крист. Далее полицейские узнали, что он познакомился с двадцатишестилетней научной сотрудницей Института моря Рут Айзман Шиер, переселенной еврейкой, родившейся в Гондурасе. Эта парочка подозревалась теперь в похищении Барбары Джейн.

Все полицейские патрули на вокзалах, улицах и портах в Майами были предупреждены и имели на руках фотографии разыскиваемых людей. Вскоре в дом Мэкла поступило сообщение, что похитители назначили новое место для передачи денег и просят немедленно привезти чемодан. На этот раз Роберт Мэкл, не поставив в известность полицию, сам повез деньги и оставил чемоданчик в условленном месте. Как ему сообщили, вскоре чемоданчик забрали. Но звонков о местонахождении дочери Барбары не было. Семья не находила себе места. Полиция не могла сообщить ничего утешительного.

Вскоре в полицию позвонил мужчина и предложил начать поиски в пустынном Лэйк-Беркли, недалеко от Майами, там, возможно, преступники спрятали Барбару. Свыше 100 сыщиков тотчас отправились прочесывать местность. Никаких следов присутствия человека они не обнаружили. И только под вечер, когда уже стемнело, натолкнулись на свежий холмик, из которого торчали две трубки. Из-под земли доносились какие-то стуки. Они разрыли холмик и наткнулись на длинный ящик с крышкой. Когда подняли ее, то внутри обнаружили лежавшую Барбару. Она была в том же халатике и со страхом смотрела на людей. Она пролежала в этом подземном хранилище свыше трех суток, все время поисков похитителей…

У нее не было сил двигаться, к автомашине ее несли на руках, но, главное, Барбара Джейн Мэкл была жива и, в принципе, здорова. После шока ей требовалось лечение и отдых. Врачи никаких заболеваний и отклонений в ее психике не обнаружили. Она мужественно перенесла все испытания, пела песни и верила, что ее спасут. Одновременно продолжалась операция по поимке главных подозреваемых - Гари Криста и Рут Айзман. Первого засекли, когда он купил моторную лодку и расплатился за нее двадцатидолларовыми купюрами. Его поймали, а вот его напарницу разыскивали свыше двух месяцев. Наконец, и ее схватили.

Итог судебного процесса, который привлек большое внимание общественности и прессы: Гари Стивена Криста приговорили к пожизненному заключению, но отсидел он только 10 лет. Когда его выпустили, он занялся контрабандой наркотиков, и его снова посадили. Рут Айзман получила семь лет. Через четыре года ее помиловали и выслали в Гондурас. О своем непростом подземном испытании Барбара Джейн Мэкл написала книгу. Впоследствии ее историю экранизировали.

«100 великих криминальных историй», Михаил Николаевич Кубеев, 2013г.

"Погребённый заживо" и "Телефонная будка" — две стороны одной монеты

Фильмы, действие которых происходит в замкнутом пространстве, неизменно интригуют. Удастся ли режиссёру грамотно рулить на съёмках, чтобы сделать интересно то, как человек или группа людей полтора часа находятся в одном месте, не имея возможности оттуда убраться? Подобных работ припомнить можно немало и разделить их при этом на несколько категорий.

Категория номер раз — несколько персонажей оказываются в какой-то локации на отшибе, там их как правило настигает стихия и бедолагам не остаётся ничего иного, кроме как коротать время за перемыванием косточек друг другу и, как вариант, постепенным схождением с ума. Причём, причины попадания в подобную ситуацию могут быть самые разные. Может быть просто вокруг разыгралась снежная буря и добраться до больших поселений попросту не получится («Омерзительная восьмёрка» Квентина Тарантино). Может загадочно сдох фуникулёр по пути на гору, а все работники уже уехали на выходные и дожидайся их теперь несколько дней («Замёрзшие» Адама Грина). Может на арктической станции бушует злобный инопланетянин, а вся техника разбита и пути на большую землю нет («Нечто» Джона Карпентера). А может герои просто не очень умные и всей толпой боятся одного мутного мужика в толстовке («Банкомат» Дэвида Брукса).

Категория номер два — одинокий герой попадает в, казалось бы, безвыходную ситуацию и, в зависимости от сценария, либо должен как-то выпутаться из неё в одиночку («127 часов» Дэнни Бойла или «Отмель» Жауме Кольет-Серра), либо при помощи окружающих его людей, которые не могут помочь ему напрямую («На грани» Асгера Лета или один из наших сегодняшних фильмов). Тут уже можно и экшен какой-никакой мутить, и всякие изыски съёмки, потому что такие картины не обязательно ограничиваются буквально одной локацией. Впрочем, в и том же «Нечто» была целая полярная станция, но вы поняли про что я.

И третья категория — просто бытовая история, которая не является триллером как таковая, а просто рассказывает об одном конкретном человеке, который решает какой-то личный вопрос. Тут сразу вспоминается «Лок» Стивена Найта или «Коллектор» Алексея Красовского.

Понятно, что это деление я дал очень условно, потому что переменные часто тасуются, а подобных картин не так уж мало (например, фильмом про замкнутое пространство вполне можно считать «Чужого»). Однако отличительная черта подобных лент как по мне в том, что действие будто приковано к персонажам и не распыляется на сторонние сцены. То есть, если в машине едет мрачный мужчина, то показывают только его, а если полярники застряли на станции, то никаких включений из условного центра связи не будет.

И вот с перерывом в несколько дней посмотрел два уже не новых фильма, которые раньше почему-то не видел. Такое происходит постоянно, однако переживать по этому поводу не вижу смысла. Количество годного, но пока не посмотренного кино настолько велико, что я вряд ли до конца жизни смогу всё наверстать. Так что посмотреть всегда будет что. По той же, кстати, причине никогда не понимал стонов про «Не во что играть, все игры я уже прошёл». Понятно, тут опять же есть нюансы, но вы поняли о чём я. Что до двух этих фильмов, то в заметке не будет прямо спойлеров, убивающих удовольствие от данных лент, однако на всякий случай предупреждаю, что даже узнавание каких-то деталей может в теории вам подпортить просмотр. Но если вы не боитесь обсуждения завязки и общих впечатлений — расскажу вкратце про «Погребённого заживо» 2010 года и «Телефонную будку» 2002-го. Фильмы объединяет именно общий подход к повествованию с героем, залипшем в одном месте без возможности выбраться, однако отнёс бы я их к совершенно разным категориям.

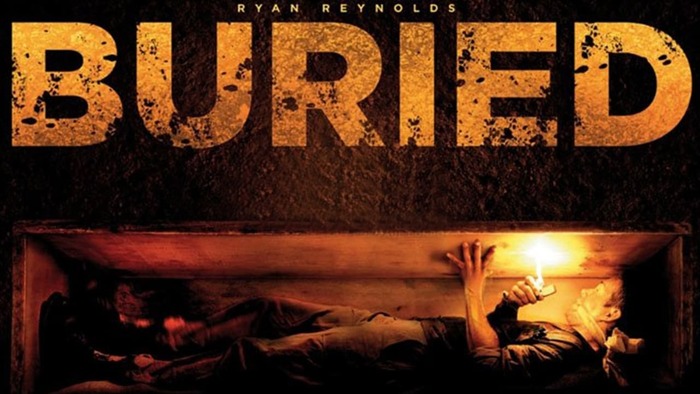

Погребённый заживо (Buried)

Данный фильм снят испанским режиссёром Родриго Кортесом, с которым мне уже доводилось сталкиваться. Несмотря на то, что за ним числится больше десятка работ, «Погребённый» до сих пор самая его известная картина. И я, разумеется, о ней неоднократно слышал, но фильм проходил по категории «Во, точно, надо его когда-нибудь посмотреть!». А тут захотелось закрыть один из накопившихся пробелов в карьере моей давней любимицы АнныСофии Робб просмотром фильма с ней под названием «Дальше по коридору». Показалось, что какое-то знакомое имя у постановщика и решил глянуть, что он ещё снимал. Оказалось, что «Погребённого» и «Красные огни». Их я как раз смотрел, писал развёрнутую рецензию и они мне по результату просмотра скорее не понравились, несмотря на мощнейший каст в лице Киллиана Мёрфи, Роберта Де Ниро, Элизабет Олсен, Сигурни Уивер и прочих. Ну а тут, стало быть, картина про похороненного заживо мужика. Решил начать с неё. По итогу, кстати, нашёл ещё один интересный для меня фильм, к которому причастен Кортес — «Торжественный финал». Правда, там он только продюсер и монтажёр, зато за сценарий отвечает Дэмиен Шазелл (режиссёр «Одержимости» и «Ла-Ла Лэнда»), а в главных ролях Элайджа Вуд и Джон Кьюсак. Но про него будем говорить в другой раз.

Итак, фильм рассказывает про Пола Конроя (Райан Рейнольдс), простого работягу, который подрядился в Ирак, восстанавливать жилые кварталы, путём доставки к ним всякого необходимого на грузовиках. Ну, то есть он водитель. Но в один совсем не прекрасный день их конвой попадает в засаду, Пол теряет сознание, а в себя приходит в узком деревянном ящике, закопанным под землю. У него есть зажигалка, полуразрядившийся мобильник, который ещё и не везде ловит, карандаш и пара других мелочей. А также примерно пара часов, пока воздух не кончится и он не задохнётся насмерть. И теперь ему надо постараться как-то найти выход из создавшегося положения.

Должен отметить, что эта картина — на голову выше «Красных огней». Уж не знаю что именно тому причиной, однако несмотря на чудовищную ограниченность в выразительных средствах (от первого до последнего кадра мы заперты под землёй вместе с Полом) картина смотрится куда живее, динамичнее и разнообразнее, чем унылые побегушки за Слепым Пью в исполнении Де Ниро.

И тут интригует даже не столько сама завязка или загадка того, как герой оказался в гробу и почему (это он как раз выясняет довольно быстро), а то как именно он будет пытаться выбраться. Потому что он явно не в «Убить Билла: Часть 2», и просто так разбить крышку и вылезти у него не выйдет. Я вообще люблю подобные истории, например в рассказах Стивена Кинга. Однако даже он, по-моему, ни разу не ставил своих героев в настолько безвыходное положение. Там персонажи то оказывались на карнизе, идущем по вершине небоскрёба («Карниз»), то в перевёрнутом биотуалете («Взаперти»), то на необитаемом острове («Тот, кто хочет выжить»). А тут даже толком не повернуться и некуда бежать — сверху несколько метров земли. И что очень важно: как по мне, реакции героя, и то какие именно он предпринимает попытки сбежать — выглядят совершенно адекватно и понятно. Можно поверить, что человек себя именно так и поведёт в подобной ситуации.

Ещё один интересный момент, что несмотря на конкретную завязку с захоронением, «Погребённый» — внезапно — антивоенное кино. Спойлеров, разумеется, не будет, однако Ирак тут заявлен совсем не просто так. И по нескольким очень серьёзным и важным темам режиссёр неплохо пройдётся.

Наконец, очень важно в таких фильмах найти подходящего артиста, который не залажает и вытянет фильм на себе. Стоит ошибиться в кастинге на главную роль и случится провал. Никто просто не захочет смотреть на полтора часа крупных планов потной грязной физиономии недобросовестного лицедея. И я не знаю почему Кортес выбрал на главную роль Райана Рейнольдса, однако он ни разу не прогадал. Несмотря на то, что Райан известен в основном по комедиям и что-то серьёзное в его исполнении я видел только один раз в «Ужасе Амитивилля» 2005 года (хотя смотрел, понятно, не всю его фильмографию) — эту роль он тащит очень уверенно. Рейнольдс, конечно, не супер-мощный актёр, но он ни разу за фильм не выдал дурацкой реакции, ни разу не переиграл или не дотянул. Очень хорошо проделанная работа, особенно учитывая то, что снимался фильм в приближенных к реальным условиях, а один раз его даже на самом деле закопали.

По итогу могу сказать, что фильм мне определённо понравился. Хорошая постановка, умело нагнетаемое напряжение, добротный Рейнольдс (которому, впрочем, пару раз всё же дали пошутить), полное непонимание чем фильм кончится до самой последней минуты — всё это не дало отлипнуть от экрана. Фильм много с чем сравнивают, но больше всего он мне напомнил уже упоминавшегося «Лока», где весь фильм есть только едущий на машине по своим делам суровый Том Харди. Сюжетно фильмы вообще про разное, но именно в плане замкнутости пространства и бенефиса одного актёра — очень похожи. «Лока», если не смотрели, тоже рекомендую. Равно как и «Погребённого». Посмотрим, что там Кортес наснимал в ужастике про привидений с Робб.

Телефонная будка (Phone Booth)

Собственно, этот фильм я точно также видел не один раз в разных топах, часто натыкался на его упоминания и даже помню, что он мелькал в журнале «Total DVD», который был настолько хорош, что я почти плакал, когда его закрыли. Снял его весьма разносторонний режиссёр Джоэл Шумахер. Как-то так вышло, но я, внезапно, не смотрел толком его фильмов. Видел «Призрака оперы» с Джерардом Батлером (но так давно, что уже и не считается) и, разумеется, двух «Бэтменов», доставшихся ему после Тима Бёртона. Но и «Пропащие ребята», и «Коматозники», и «С меня хватит!», и даже какое-нибудь «Роковое число 23» — все прошли мимо меня. Я, разумеется, наверстаю большую часть из этого, однако в какой-то момент я прямо удивился, потому что был уверен, что уж штук пять-шесть его картин я видел. Как вы понимаете, «Телефонная будка» тоже оказалась отсмотрена только сейчас. И это кино совершенно другого толка, нежели «Погребённый заживо», хотя тематика замкнутого пространства задана и в ней.

Есть у нас подловатый и наглый нью-йоркский рекламный агент и публицист Стю (Колин Фаррелл). С самого начала понятно, что он — самовлюблённый мудак и грядущую веселуху определённо заслужил. Он заходит в стоящую на улице телефонную будку, чтобы позвонить будущей любовнице (он её, так сказать, пока ещё обрабатывает и, разумеется, не упоминает, что женат). После разговора внезапно телефон звонит уже сам и усмехающийся голос в трубке (Кифер Сазерленд) говорит ему, чтобы он не смел покидать пределы будки. Иначе его моментально пристрелят из винтовки с оптическим прицелом. Ну а так как вокруг небоскрёбы с тысячами окон — попробуй догадайся где сидит загадочный стрелок. Так что, понятное дело, Стю теперь надо как-то выкрутиться и понять, чего от него хочет незнакомец. А тот будто бы знает про него всё.

Данный фильм — воплощённые 2000-е. Плоть от плоти, что называется. Клиповой монтаж, вычурная съёмка, нахрен не нужная, но мы можем, а поэтому что вы нам сделаете компьютерная графика, какое-то очень громкое, с переигрывающими актёрами вступление — всё это поначалу настроило меня на скептический лад. Для фильма про замкнутое пространство, этот был атас какой громкий, бодрый и не дающий никакого спокойствия. Однако чем дальше, тем больше картина успокаивалась и где-то с середины стало прям совсем хорошо, даже отлично.

Просто при привычных для данной категории фильмов вводных — герой в замкнутом пространстве, откуда не может просто взять и уйти — фильм совершенно иначе нагнетает напряжение. И сделать это, когда вокруг шумный Нью-Йорк, тысячи людей, небоскрёбы, полиция и репортёры, возможно, куда сложнее, чем если бы герой валялся в ящике под землёй. Однако Шумахер всё же не зря ел свой хлеб. И на пару с отличным оператором Мэттью Либатиком (который снял большую часть фильмов моего любимого Даррена Аронофски) он умудрился сделать неуютным и давящим открытое пространство, откуда чисто технически даже не надо выбираться. Но главный герой поставлен в такие условия, что деваться ему просто некуда, он вынужден висеть на телефоне.

В отличие от «Погребённого» тут по большому счёту нет никаких глобальных высказываний или тем. Да, при желании можно углядеть какие-то отсылки к 11-му сентября (просто потому, что это 2002 год, Нью-Йорк, а стрелок сидит в небоскрёбе), но на мой взгляд это будет притянуто за уши. Всё же это личная история говнистого, но на самом деле просто неуверенного в себе Стю и его личной Немезиды на том конце провода. Что хочется отметить отдельно (и это микро-спойлер): нам так и не расскажут, что это был за стрелок и откуда он всё знал про главного героя. Однако это абсолютно правильное решение, потому что сто раз уже было сказано и доказано, что куда сильнее пугает то, чего ты не понимаешь. А значит так куда проще правдоподобно создать напряжение. Фильм, разумеется, не хоррор и не пытается именно пугать, но неуютных минут он доставить способен.

И у фильма, кстати говоря, очень приличный каст. На двух второстепенных по хронометражу, но важных по сюжету женских ролях у нас тут Рада Митчелл (которая навсегда в моём сердечке за «Кромешную тьму» и «Сайлент Хилл») в роли жены Стю и Кэти Холмс в роли его потенциальной любовницы. Полицейского детектива, который приехал на подмогу, играет как всегда классный Форест Уитакер. Он прямо с ходу создаёт впечатление грамотного оперуполномоченного, и до самого конца не совершает каких-то глупых поступков, что очень радует. Однако две ведущие роли тут, разумеется, у Колина Фаррелла и Кифера Сазерленда.

Фаррелл в целом не самый разноплановый актёр, но как правило ему везёт на образы. Плюс он в каждой роли по-настоящему старается и не халтурит. Вот и тут он одинаково хорошо отыгрывает что лощёного мудилу, что испуганного лощёного мудилу, что постепенно раскаивающегося в своей жизни человека. И опять же: не будь тут убедительного перфоманса — фильм просто развалился бы. Однако Фаррелл очень хорош и не даёт ему этого сделать. У Сазерленда задача была как минимум ничуть не проще. Он не появляется в кадре, играет исключительно голосом, да и вообще был приглашён в фильм в самый последний момент. А по итогу он одно из главных украшений картины. Потому что этот издевательский хриплый голос, который постоянно нещадно издевается над героем Фаррелла и то и дело подшучивает над своими мотивами — великолепен. Хотя бы из-за него фильм ни в коем случае не стоит смотреть в дубляже, а лучше найти копию в оригинале. Потому что Сазерленд — мощь, чертовски талантлив!

Итого — «Телефонная будка» мне тоже понравилась. Она куда динамичнее и визуально богаче «Погребённого» (в первой половине порой даже с перебором), но фильмы всё же сильно разные и рассказывают про разные вещи. Да, можно было бы сказать, что тут ещё и финал несколько слащавый, однако меня он вполне устроил, а благодаря игре актёров ещё и не раздражал. Добротное кино.

Так что по результату могу смело порекомендовать оба фильма. Каждый хорош по-своему и каждый рассказывает совсем не про то, что другой, однако объединяет их тема с замкнутым пространством и умелое создание напряжения с, по сути, одним ведущим актёром. Как-то так.

Также можно прочесть другие заметки про кино:

"Попутчик" — культовый триллер 80-х с божественным Рутгером Хауэром.

"Зомби одним планом!" — японский фильм не совсем на тему зомби с отличными шутками.

Первые три сезона "Ходячих мертвецов", пересматриваю в 2023-м.

Заметка о трёх ранних фильмах Питера Джексона, режиссёра "Властелина Колец", "Хоббита" и "Кинг Конга".

"Эффект Лазаря" — хоррор-версия "Люси" Люка Бессона с Оливией Уайлд в главной роли

"Бабба Хо-Теп" — отличная трагикомедия с Брюсом Кэмпбеллом от автора "Фантазма"

"Убрать перископ" — одна из лучших комедий 90-х, катастрофически недооценённая на родине

"Профессор" (aka "Во всё тяжкое") — душевная трагикомедия об умирающем учителе с Джонни Деппом в главной роли

9 ужасных вещей, которые считались нормальными в Викторианскую эпоху

Баловство с египетскими мумиями, свинец и мышьяк в еде и косметике, а также законная продажа женщин.

1. Вечеринки по разворачиванию мумий

Осмотр мумии в присутствии дам. Картина Пола Доминика Филиппото, 1891 год

Англичане в Викторианскую эпоху были попросту охвачены интересом к Древнему Египту. Поэтому богатые джентльмены жадно коллекционировали ценности того времени — как тот же Джордж Герберт Карнарвон, который нашёл гробницу Тутанхамона и позже, согласно популярной байке, якобы умер от проклятия фараона.

Кроме того, останки принимали внутрь как лекарство — традиция началась ещё в Средневековье. Когда настоящих мумий стало не хватать, аптекари начали их подделывать, используя тела недавно скончавшихся больных. Хотя, зная странные нравы того времени, можно предположить, что не все из них умерли своей смертью.

Но самый странный обычай, который был в ходу у английской аристократии, — это званые вечера, где разворачивали и осматривали мумий. Да, и такое бывало.

Привезут из Каира какому‑нибудь лорду только что найденные останки, которые он ждал, как мы посылку с AliExpress. Джентльмен собирает гостей. Те приходят со своими дамами, выпивают, закусывают, танцуют — в общем, культурно проводят время.

А потом в отдельной, специально оборудованной комнате все вместе аккуратно снимают с мумии бинты. Интересно же, что там под ними.

Если в погребальных пеленах усопшего находили какие‑нибудь ценные амулеты, гости могли взять их себе на память об этом чудесном вечере.

А некий хирург Томас Петтигрю в 1830‑х годах вообще проводил публичные разворачивания фараонов. И туда пускали не только аристократов, но вообще всех, кто мог купить билет.

Одержимость мумиями дошла и до Нового Света. В Америке некоторые богатые торговцы устанавливали их как манекены в своих магазинах. Например, в 1886 году такая была выставлена на витрине кондитерской в Чикаго. Ведь это так здорово — выбирать себе леденцы в присутствии засохших человеческих останков.

2. Убийственные газовые фонари

Газовые фонари в Пэлл‑Мэлл, карикатура Джорджа Роулендсона, 1809 год

В XIX веке индустриализация шагала по Британской империи и её многочисленным колониям семимильными шагами. Одним из достижений прогресса стали газовые фонари. Они пришли на смену тем светильникам, что обслуживали специально обученные фонарщики, бродившие по улицам с палками‑зажигалками.

Газовые фонари были ярче, долговечнее и проще в обслуживании, чем керосиновые и масляные лампы. Новое освещение снизило уровень преступности в Британии, и города стали более безопасными — уменьшился риск банально упасть и сломать себе шею.

Но у технологии были и минусы. Например, из‑за увеличившегося светового дня многие работодатели решили, что их подчинённые могут дольше трудиться. Однако это было не самое страшное.

Конкурирующие газовые компании постоянно пытались насолить друг другу и портили фонари, трубы, вентили и прочие коммуникации на чужих участках. Из‑за подобного саботажа утечки в домах случались постоянно.

Горючий угольный газ, по сути, представлял из себя смесь метана, водорода, серы и окиси углерода. В процессе его сжигания выделялся угарный газ. Прибавьте к этому тяжёлые шторы, модные в те времена, и плохое вентилирование помещений. Из‑за этого в Англии резко подскочило количество несчастных случаев, пожаров, взрывов и смертей от удушья.

Образ викторианской томной и бледной дамы, которая, чуть что, сразу падает в обморок, обусловлен не только чрезмерно узкими корсетами, но и отравлениями угарным газом.

Здоровье людей, и так не особенно прочное из‑за несовершенства медицины, подкашивалось окончательно. Из средств скорой помощи — только нюхательная соль.

Кстати, угольный газ не только мог убить или лишить сознания, но и вызывал галлюцинации — мозг голодал из‑за нехватки кислорода, что оборачивалось разнообразными нарушениями восприятия. Некоторые исследователи предполагают, что этим объясняется рост интереса викторианцев к призракам и спиритизму. Когда надышишься монооксидом углерода, всякие Белые Дамы и Кентервильские привидения только так мерещатся.

3. Свинец и стрихнин на завтрак

Мороженщик продаёт детям эскимо из мела, фотография XIX века

Химия в Викторианскую эпоху была не особо развита, поэтому британские учёные заблуждались во многих вещах. Например, они искренне полагали, что свинец ничуть не вреден, а, наоборот, полезен для здоровья.

Лондонское химическое общество появилось в XIX веке для того, чтобы регулировать пищевую промышленность в стране. Но получалось у этих умников не очень.

Судите сами. В Викторианский период пекари засовывали в хлеб мел и квасцы (щелочные металлы), чтобы сделать выпечку белее. Бахнуть в закваску белую трубочную глину, гипс или опилки они тоже не стеснялись. Кстати, многие производители хлебобулочных изделий без тени сомнения месили тесто босыми ногами.

А пивовары, чтобы сократить затраты хмеля, иногда добавляли в напиток стрихнин. Сейчас его используют, на секундочку, как крысиный яд. И варилось пиво в свинцовых котлах.

Крокоит, или красный свинец, применялся для окрашивания глостерского сыра, а обычный свинец добавляли в сидр, горчицу, вино, сахар и конфеты. Сульфаты меди использовались для консервирования фруктов, джемов и вина. Ртуть подмешивали в разные сладости. А первое мороженое, которое приобрело популярность в 1880‑х годах, было сделано не из молока, а из смеси воды и мела.

Подобные вещества использовались не только как пищевые добавки, но и в качестве витаминов. К примеру, спортсмены жевали листья коки во время забегов, чтобы чувствовать прилив сил, принимали чистый кокаин для снижения мышечной усталости. Запивали всё это 70%-ным раствором спирта и стрихнина.

Последний в малых дозах бодрит, причём лучше, чем кофе. А что лицо параличом сводит, заставляет нелепо улыбаться и грозит дыхательную систему выключить — ничего, ведь спорт всегда был сопряжён с рисками. Быстрее, выше, сильнее, трус не играет в хоккей — ну вы знаете.

4. Безумная психиатрия

Профессор Жан‑Мартен Шарко демонстрирует студентам женщину в истерическом припадке. Картина Андре Бруйе, 1887 год

Учитывая вышеперечисленные особенности этого странного периода, неудивительно, что в старой доброй Англии резко подскочило количество психически нездоровых (или сочтённых таковыми) людей. И любящие родственники без тени сомнения помещали их в психиатрические лечебницы, в заботливые руки тамошних эскулапов.

В госпитале Святого Лаврентия в Бодмине, графство Корнуолл, сохранились медицинские карточки 511 пациентов за период между 1870 и 1875 годами. Согласно им, в число «тревожных признаков», при наличии которых вас могли бы счесть нездоровым, входили лень, чтение любовных романов, суеверия, пищевая или сексуальная невоздержанность, а также мужская и женская мастурбация, особенно у подростков.

У женщин основным диагнозом была истерия. Но также имелись и такие болезни, как «воображаемые женские проблемы», «припадки» и «стремление оставить мужа». Причину установить было несложно.

С античных времён и вплоть до начала XX века официальной медициной считалось, что если у девицы вздорный характер, значит, у неё матка «блуждает» по всему телу.

Собственно, слово «истерия» по‑гречески и значит «матка». Лечение одно — гистерэктомия, то есть удаление этого ужасного органа, приносящего бедным пациенткам столько страданий. Так, суперинтендант Лондонского приюта для душевнобольных доктор Морис Бак с 1877 по 1902 год провёл более 200 гинекологических операций.

В 1898 году специалист выступил с речью в Американской медико‑психологической ассоциации. Бак описал случай, как у одной его пациентки, некой Л. М., имелись судороги и склонность к насилию. Ей поставили диагноз «сильное воспаление обоих яичников», и после их удаления она «почувствовала себя вполне здоровой». Этот доктор пользовался большим уважением в медицинском сообществе Британии и Канады.

5. Похищения покойников

Клетка для защиты покойников от грабителей на кладбище в Эдинбурге

Естественно, такие невиданные успехи в медицине были бы невозможны без изучения человеческих тел, по большей части уже мёртвых. Вот только объектов для экспериментов докторам не хватало. Дело в том, что закон позволял вскрывать только трупы казнённых преступников. В 1823 году парламент Великобритании сократил количество преступлений, которые карались смертной казнью. И покойников стало удручающе мало.

Поэтому британские учёные стали платить специально обученным людям, чтобы те разграбляли свежие могилы и привозили им тела. Таких кладбищенских воров англичане называли воскресителями. Пройдохи продавали трупы хирургам для вскрытия, а зубы покойных — стоматологам для производства вставных челюстей.

Чтобы помешать охотникам за мертвецами, родственники усопших засовывали гробы в стальные клетки с замками, устанавливали на погостах сторожевые вышки или устраивали патрули.

Но и это не останавливало грабителей. А когда не было свежих трупов под рукой, некоторые просто убивали незадачливых прохожих и отдавали их тела докторам, как будто те умерли от естественных причин. Например, так прославились бандиты Уильям Бёрк и Уильям Хэр.

«Воскресители» работали не только на врачей, но и на аптекарей, а палачи продавали кровь недавно казнённых преступников. Практика использования частей тела как лекарства сохранилась в просвещённую Викторианскую эпоху, как и в старом добром Средневековье. Рецепт 1847 года предписывает употреблять порошок из черепа молодой женщины с шоколадом в качестве профилактики апоплексического удара. А если с патокой смешать, то и вовсе получится лекарство от эпилепсии.

6. Погребения заживо

Больного холерой похоронили заживо. Картина Антуана Вирца, 1854 год

Кстати, ещё кое‑что о викторианских погребальных обычаях. В XIX веке получила широкое распространение интересная конструкция — гроб со встроенной системой спасения. Казалось бы, само это словосочетание звучит дико, но это правда.

Дело в том, что тогда в Европе царила массовая тафофобия, то есть боязнь быть погребённым заживо. Во время вспышек холеры больных часто хоронили в спешке, чтобы не дать заразе распространяться. И это, хотя и редко, приводило к подобным ошибкам.

Медицина не всегда была способна отличить умершего человека от впавшего во временную кому. Максимум, на что хватало докторов, — приложить к губам не подающего признаков жизни пациента зеркальце и смотреть, не запотеет ли оно.

Люди с тафофобией предпринимали меры предосторожности. Некоторые включали в завещание требования не хоронить их, пока на теле не покажутся признаки разложения. Так поступил, например, немецкий философ Артур Шопенгауэр.

Другие заранее оборудовали свои гробы специальными вентиляционными шахтами, а на надгробии закрепляли колокольчик.

Если бы кто‑то очнулся под землёй, он мог бы позвать на помощь, подёргав за привязанный к пальцу шнурок. Правда, неизвестно, спасло ли такое приспособление жизнь хоть кому‑то.

Иногда колокольчики звонили, и напуганные могильщики спешно вскрывали захоронение, чтобы спасти несчастного. И обнаруживали, что усопший совсем не в том состоянии, чтобы дёргать за верёвочки. Просто разлагающееся тело сместилось и спровоцировало «ложное срабатывание».

7. Посмертные фотографии

Одна из групповых фотографий с усопшим

В Викторианскую эпоху англичане были немного одержимы смертью. Не так сильно, как в Средние века, но всё-таки. Это вполне ожидаемо, учитывая, что эпидемии кори, скарлатины, дифтерии, краснухи, тифа и холеры были тогда таким же обычным делом, как сегодня грипп. Как говорится, memento mori.

Когда член семьи умирал, родственникам, естественно, хотелось сохранить что‑нибудь на память о нём. Иногда это была любимая вещь усопшего или прядь его волос, которую можно положить, например, в медальон. Но зачастую викторианцы предпочитали гораздо более странный способ увековечить свою любовь к покинувшему бренный мир человеку.

В середине 1800‑х годов фотография только начала распространяться в массах и была весьма несовершенна. Строго говоря, технологию точнее было бы называть дагеротипия — создание изображений путём взаимодействия света, серебра и ртути.

Так вот, англичане считали, что перед похоронами никогда не помешает сфотографировать умершего. Замаскированного под живого человека. Причём в кругу семьи.

Усопшего причёсывали, гримировали и ставили на специальную подставку, чтобы он держался прямо. Ему открывали глаза, или вставляли искусственные либо рисовали их на веках. Живые окружали родственника так, чтобы снимок получился естественным: женщины брали мёртвых детей на руки, мужья обнимали остывших жён. В общем, вы представили себе картину. И фотограф делал снимок.

Некоторые викторианцы полагали, что дагеротипия обладает магической силой и может удержать душу умершего, чтобы он всегда оставался со своими родными.

На очень многих таких фотографиях есть дети, потому что смертность малышей в то время была высока — антибиотиков и прививок ещё не завезли. Причём зачастую мёртвый ребёнок смотрелся на снимке лучше живого. Ведь дагеротипия требовала очень долго сидеть неподвижно. Уговорить непоседливого сорванца угомониться было нелегко, а трупы не шевелятся.

8. Косметика с мышьяком

Женщина наносит косметику. Картина Жозефа Каро, 1858 год

Во все времена дамы хотели стать красивее и зачастую делали для этого откровенно нездоровые вещи. Например, викторианские леди умывали лица нашатырным спиртом. А затем покрывали кожу белилами на основе свинца, чтобы смотреться бледными, томными и загадочными. А для того, чтобы по утрам не выглядеть заспанной, следовало принимать настойку опия.

Для особо привередливых красавиц компания «Сирс и Робак» предлагала «Вафли для лица доктора Кэмпбелла с мышьяком». Да, это была настоящая выпечка с мышьяком, который придавал физиономии дамы привлекательный белый цвет.

Кроме того, распространённым веществом в косметических средствах был аммиак, тоже не добавлявший здоровья. А если у девушки тонкие ресницы, сделать их гуще могла капелька ртути, нанесённая на веки перед сном.

Капли для глаз на основе лимонного сока и красавки сделают взгляд загадочным. Но первый вызывает сильнейшее раздражение и может ослепить. Вторая просто расширяет зрачки, примерно как у кота из мультфильма «Шрек».

Выглядеть бледной, томной и немного больной в викторианскую эпоху было модно и считалось привлекательным. Историк Кэролайн Дэй из Университета Фурмана в Южной Каролине предполагает, что дело в эпидемиях туберкулёза, кори, скарлатины, дифтерии и коклюша. К примеру, из‑за чахотки на ранних стадиях глаза становятся сверкающими или расширенными, лицо бледнеет, щёки розовеют, а губы краснеют — викторианская красота как она есть.

9. Торговля жёнами

Продажа женщины. Иллюстрация Томаса Роулендсона, 1812–1814 годы

В Англии до принятия Закона о супружестве 1857 года был практически нереален развод. Нет, это можно было сделать, подав прошение в парламент. Но, как вы понимаете, процедура работала только для самых крутых джентльменов, у которых есть связи. А у более простых людей имелись другие способы прекратить надоевший брак.

В сельской Британии была популярна так называемая продажа жены. Берём супругу, надеваем на шею поводок (это важно), ведём на публичный аукцион и отдаём тому, кто больше заплатит.

Звучит дико, но некоторые женщины сами требовали от мужей, чтобы их продали, — это считалось приемлемым. Так, сохранились свидетельства, как один человек привёл на такой аукцион некую Мэтти, но в последний момент решил отказаться от затеи и помириться. Жена надавала ему по физиономии передником, назвала негодяем и настояла на продолжении торгов, потому что супруг ей надоел.

Стоимость жён разнилась от случая к случаю. Одна вот была продана в Селби в 1862 году за пинту пива. Дамы получше сбывались с рук за приличные суммы.

Кстати, иногда муж ценил жену и хотел расстаться с ней по‑доброму, но иного способа разорвать брак не представлялось. Тогда он надевал на неё не ошейник, а просто ленточку, чтобы и обычай соблюсти, и не обидеть.

Порой покупки происходили спонтанно. Так, однажды Генри Бриджес, герцог Чандос, ночевал в небольшой деревенской гостинице и увидел, как конюх избивает свою молодую и красивую супругу. Мужчина вмешался и купил её за полкроны. Он дал женщине образование и женился на ней.

К счастью для некоторых, в начале XX века безумный обычай продавать жён исчез.

P.S.: Спасибо всем кто читает, подписывается, ставит "+" и поддерживает рублем (https://pay.cloudtips.ru/p/9c59405f). Всем хорошего настроения и удачного дня! Ещё увидимся.