Красота Новой Азии. Часть IV - Исламская Индия, ч. 2

Я просто скопирую этот заголовок новости без комментариев: "В 2013 году во время государственных строительных работ в районе Кендрапара в Одише случайно обнаружили руины индуистского храма 17 века".

Я прошу прощения, но индология в целом в России довольно слабо развита. Это связано с тем, что традиционно лучшие языковые школы индийских языков в Великобритании (интересно, почему) и США. По этой причине огромный пласт собственно индийской историографии попросту не переведён на международные языки, а то, что переведено, преимущественно доступно на английском языке. Беда подобной ситуации в том, что американский подход к истории в принципе весьма... Специфический. Он очень идеологизирован и заштампован, сильно напоминая советскую историографию в её худшие годы. Такой же проблемой страдает и британская историография - англичане доходят до того, что оправдывают собственные преступления колониального периода. Кроме того, никому, кроме самих индусов, нет дела до Средневековой части своей истории. Наконец, гигантский пласт письменной истории того периода написан на местных письменных языках, причём не современного вида, а своего древнего состояния - то есть, сначала их нужно перевести на современные аналоги, а затем только - на английский. Также индийская археология оставляет желать лучшего - если мы Китай начали нормально копать только в 90х гг. XX в., то в Индии до сих пор случаются курьёзы, когда на некоторые доселе неизвестные памятники архитектуры просто случайно натыкаются в джунглях.

Так что если вы хотите стать историком и востоковедом, то смело идите в индологию - вы будете здесь востребованным и высокооплачиваемым специалистом.

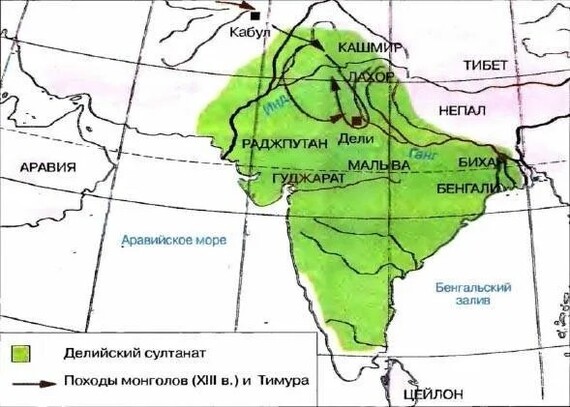

Индия - одна из немногих стран Азии, победившая монголов. Это как-то не сочетается с мифом о традиционной беззубости индусов, не находите?..

Нам известно, что Средневековье Индия пережила плохо. Три основные её части (бассейн Ганга, бассейн Инда и Южная Индия) развивались в основном независимо друг от друга, а периодически собирающие Северную Индию единые политии были рыхлыми и децентрализованными. Победила практика самоуправления, вертикаль власти отсутствовала в принципе - джати были самоорганизованы, вырабатывая межобщинное обычное право. Сломалась вертикаль власти джати, та самая пирамида варн - так, в некоторых государствах у власти были шудры, в других - вайшьи (эта практика сохраниться аж до британского завоевания). Буддизм окончательно потерпел поражение в Индии - о причинах оного до сих пор в историческом сообществе нет консенсуса. Что более важно, стагнировала и экономика, и наука - в этот период бурно развивались соседние цивилизации (Танский Китай на востоке и персидская, затем исламская, затем персо-исламская цивилизации на западе), которые установили экономическую и политическую гегемонию в соседних с Индией регионах. Из-за перехода с более открытого буддизма к более автохтонному индуизму (и его распада на три крупные конфессии и множество мелких сект), Индия закрывается для внешних культур - люди не владеют иностранными языками, письмом, не переводят книги, не заключают межэтнических браков с иноземцами. К моменту исламского завоевания Индия отстаёт даже в традиционно сильной своей стороне - металлургии.

Кутб-Минар - невероятное свидетельство эклектики исламской и индийской культур, архитектурное чудо времён Делийского султаната.

Делийский султанат стал первой исламской империей в Индии. Его правление было травмирующем для индийской истории, сравнимое по своему драматизму с британским колониализмом. Дело в том, что захватчики-мусульмане относились к индусской культуре с таким же нескрываемым презрением, высокомерием и суеверным ужасом, с каким испанцы относились к мезоамериканским культурам. Индийские обычаи казались мусульманам чудовищными, а их общество - прогнившим. Невероятное количество храмов, памятников культуры и традиционной литературы было уничтожено (что сильно осложнило работу историкам будущего). Индийские мусульмане видели джихад точно такой же благой задачей как конкистадоры - Американскую Конкисту, поэтому с каждым поколением Делийский султанат заходил всё дальше и дальше на юг субконтинента. С точки зрения управления эта империя была более типичной феодальной монархией, чем многие королевства Европы - правителем был самый могущественный феодал, получавший признание своего титула от халифа (словно глава какого-то рыцарского ордена, получавшего признание от папы), бывший первым среди равных. Его соплеменники - могучие руководители боевых отрядов - управляли частями Индии, прививая там правоверные порядки и железной рукой управляя местным населением.

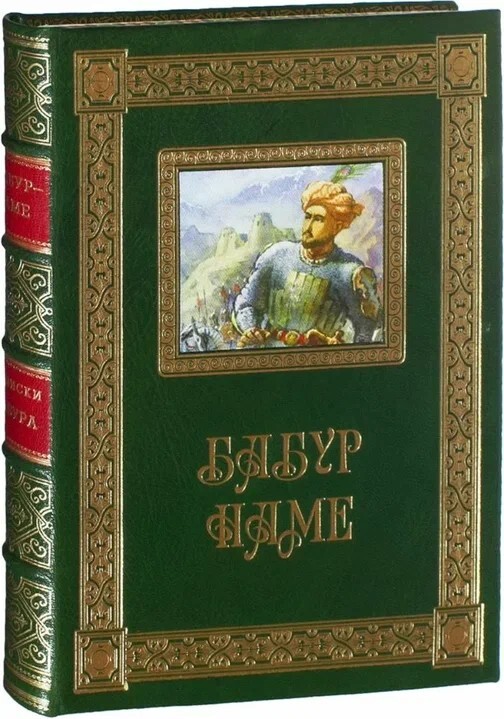

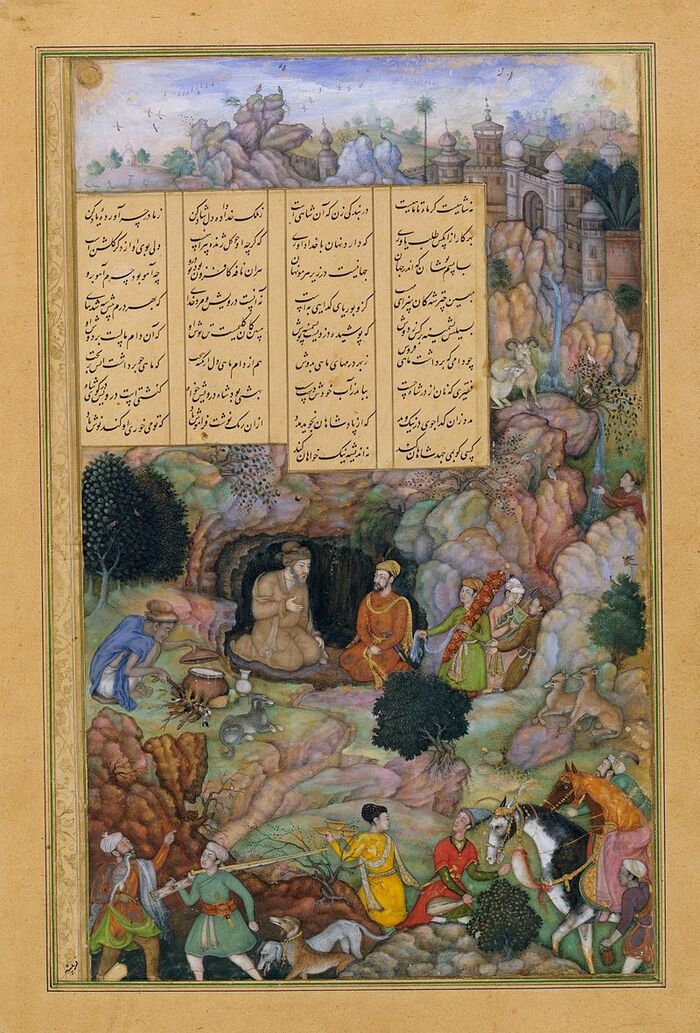

Бабур-наме, биографическое (фактически - приключенческое авторское) произведение об основателе династии Бабуридов. Положило традицию написания аналогичных романов о других монархах династии.

Впрочем, Делийский султанат стал прелюдией к эре величия и процветания. Подобно петровским реформам в России, он сломал об колено старые правила, порядки и уклады; подобно тому как Пётр I открыл традиционную Россию просвещённой Европе, султаны открыли Индию просвещённому исламскому миру. Были внедрены водоподъёмные колёса, бумагоделание, зубчатое колесо, сложная - и, что более важно, стандартизированная и массовая - металлургия. Индия была открыта для торговли с исламским миром, что предоставило ей рынки сбыта своих товаров (в первую очередь, специй, красителей, самоцветов, зерна, в дальнейшем также шёлковой ткани и сукна, бумаги и ювелирных украшений). Международным языком в Индии вплоть до XIX в. станет фарси (азиатский аналог французского в Европе) - язык литературы, Дома Мудрости, фундаментальных наук.

Во внутренних делах самым большим и самым главным потрясением для индусов стала практика вмешательства государства в жизнь джати. До этого момента три тысячи лет государственности правитель выполнял функцию эдакого "главноуговаривающего" для своих подданных - наибольшую роль играло региональное обычное право (где-то доминировали воинские джати, где-то - коллегиальные управления старейшин местных джати, а где-то, как в каком-нибудь Кёльне старушки-Европы, брахманы). Вообще, Индия до Делийского султаната напоминала какой-то монструозный вариант Священной Римской Империи и, честно говоря, по моим наблюдениям, из всех цивилизаций Азии больше всего походила на каноничное марксистской европейское феодальное государство.

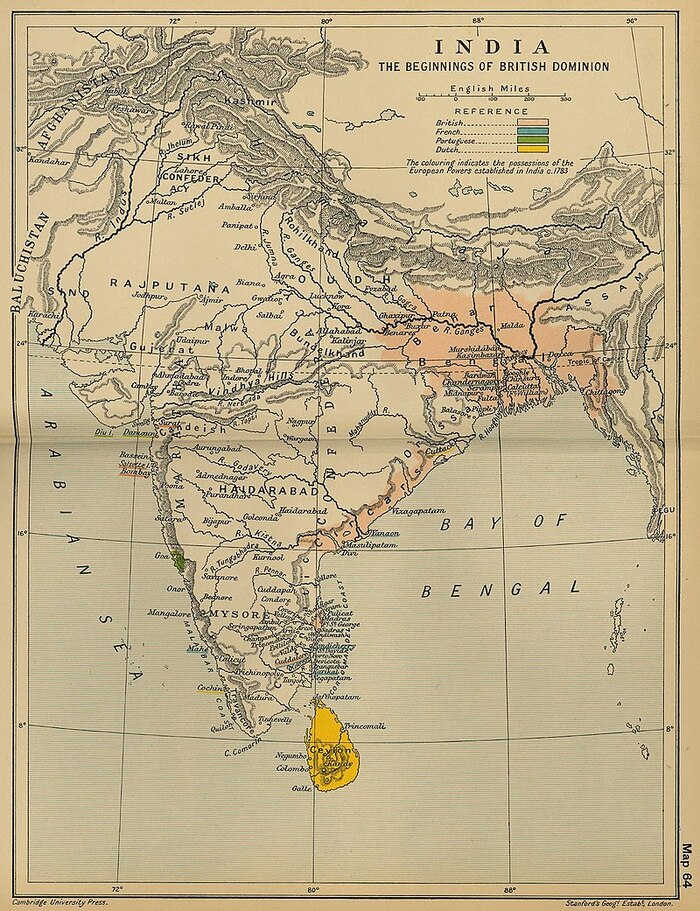

Политические границы Индостана. Сегодня единая Индия кажется нам чем-то само собой разумеющимся, однако это такое же чудо, как и, скажем, единое государство Европа. В отличие от Китая, Индия не имела традиции единой государственности.

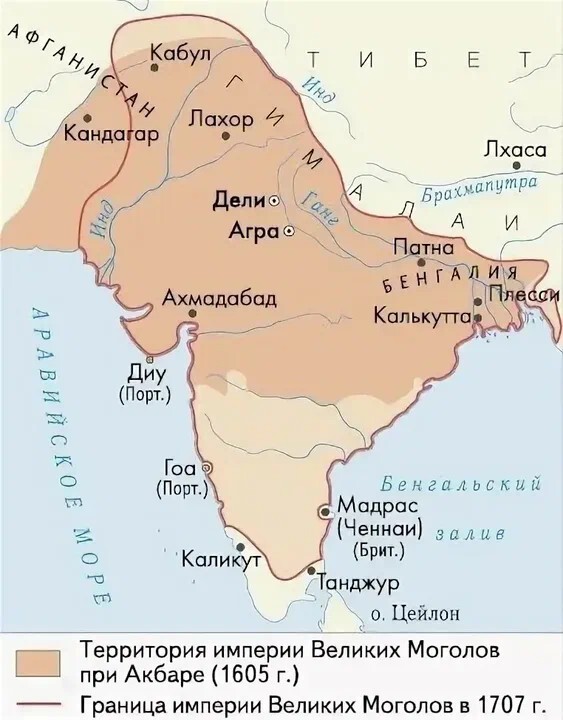

Империя Великих Моголов родилась случайно. Её основал Бабур, принадлежавший к Золотому роду - он был и Чингизидом, и Тимуридом. По понятиям своего региона это было что-то вроде рода Рюриковичей на Руси - только представитель Золотого рода имел право на суверенную власть. Он потерпел поражение в своём родном регионе (современный Узбекистан) и бежал на юг, в Афганистан, где поучаствовал в местной игре престолов и проявил себя как волевой человек и умелый полевой командир. Пользуясь финансовой поддержкой Персии, военной поддержкой афганских кланов и умами советников со всего исламского мира (в том числе, например, османских артиллеристов), он, подобно своему современнику Кортесу, захватил раздробленные исламские североиндийские страны малыми силами. Поскольку правящая династия стала тюркской, самоназвание страны было дано на её манер - Индостан.

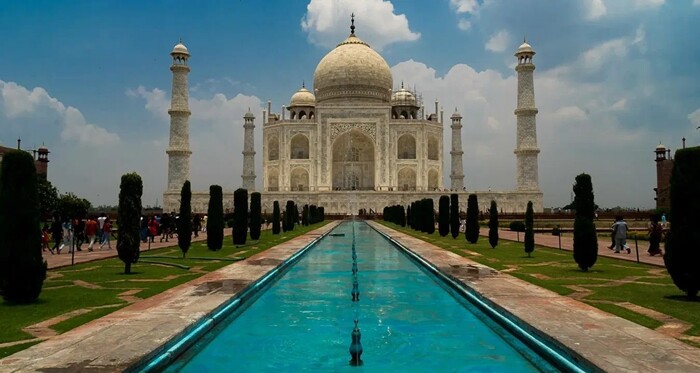

Тадж-Махал, самое известное архитектурное сооружение Индостана. Разница между ним и предыдущим сооружением как между Зимним дворцом и Успенским собором.

У меня не хватит строк, чтобы пропеть все дифирамбы Индостану. Я вам скажу больше - их не хватает даже тематической странице в Википедии, их не хватает даже университетскому учебнику по Истории Индии. В исполинской исламской Ойкумене Нового Времени место Индостана соответствует месту США времён Холодной войны. Это была экономическая житница (~25% мирового ВВП), демографическое ядро (~150 млн человек) и торговое сердце Афразии (тотальное доминирование на периферийных рынках текстиля, ювелирного дела, бумагоделание, предметов роскоши). Индийская торговля настолько сильно довлела по периметру Индийского океана, что занимающиеся кораблестроением и купечеством джати превращались в сверхбогатые олигархические группы, по своему могуществу и военной силе значительно превосходя окрестных землевладельцев. Региональная специализация достигла своего пика - так, каждый уважающий себя регион производил фирменный уникальный роскошный ассортимент тканей (который экспортировался по всему миру, включая Европу и Северную Америку), а также ткани для широкого потребления, с учётом племенной и культурной специфики африканских и индокитайских импортёров. Естественно, был пройден переход к денежному товарообмену и мелкотоварному производству. Индостан также самостоятельно дошёл до концепции мануфактуры, однако с индийским лицом - так, в производстве продукта могло быть задействовано больше десятка джати, каждая из которых специализировалось на своей операции. Металлургия достигла таких высот, что Индия самостоятельно производила и экспортировала доспехи, холодное и огнестрельное оружие, а также артиллерию, которые - я присоединяюсь к этому предположению - не уступали европейским (в первую очередь, испанским и французским) вплоть до середины XVIII в. Сельское хозяйство Индостана импортировало и внедрило в том числе на товарной основе культуры Китая, Америки и Африки.

Могольская живопись настолько монументальна, что заслужила даже отдельную страницу на русскоязычной Википедии. Рекомендую, оторваться невозможно!

Колоссальный пласт древнеиндийской культуры был переведён на фарси, каждое поколение приносило новую волну литературы и поэзии. Могольский двор стал центром изобразительного искусства, причём начиная с Акбара I правители (которые скромно титуловали себя "Властелином Вселенной"), во-первых, импортировали новейшие техники из Персии и, что более важно, Европы; во-вторых, закрепили традицию авторства; в-третьих, за счёт высокого спроса создали практику, аналогичную "малым голландцам" - мануфактурное производство картин (так, один художник рисовал только брови, другой - только губы и так далее). Рост благосостояния, появление универсального литературного светского письма, бум бумагоделания и мануфактурный подход к изобразительному искусству впервые в истории Индии создали практику художественных произведений - то, что мы сегодня называем приключенческими романами, фэнтези, драмой и так далее. Это были записанные на бумаге произведения, касающиеся биографий правителей, сказки, мифы, легенды и фольклор народов Индии. Правда, понятное дело, значительная часть книги отводилась не под текст, а под картинки для него. Именно в эту эпоху произошёл бум храмового и дворцового строительства, что привело к революции в архитектуре, сравнимой по значимости с европейским переходом к барокко и рококо. Индийская юриспруденция стала центром ханафитского мазхаба, а шиитские общины - наиболее богатыми и многочисленными осколками в исламском мире за пределами Персии.

Индия в 1783 году. Обратите внимание, насколько крошечные владения Великобритании на фоне огромности субконтинента.

До сих пор историки не знают, что же пошло не так, ведь индийское общество демонстрировало черты протоиндустриализации. Оптимисты считают, что Индостан во второй половине XVII - первой половине XVIII вв. начал разваливаться на национальные государства (всем признакам соответствует, например, государство маратхов), то есть, завершился бы переход к капитализму и началась бы Промышленная революция. Скептики считают, что система джати в принципе не способна дать свободный рынок рабочей силы и капитала, а общинное обычное право неспособно дать нормальное капиталистическое право. Непонятно, насколько закономерна победа Британской Ост-Индской компании в индийской игре престолов XVIII в. - так, британцы с колоссальным трудом покорили наиболее развитые части Индии за пределами Бенгалии. Да и вплоть до 20х гг. XIX в. они правили с большими экивоками в сторону местных жителей (вообще, как раз значительно более мягкая в отношении местного населения - в сравнении с позднемогольским владычеством - политика Британии и принесла ей мирный переход на её сторону регионы Восточной Индии).

Кровавое последствие Сипайского восстания 1857-1859 гг. В самый разгар оного победа британцев не была очевидной - так был сожжён последний шанс на реванш Индии.

Как бы вы ни ненавидели кастовую систему и каким бы странным не казалось вам индийские общество и культура, нельзя не восхититься красотой единственного места на планете Земля, которое до последнего не уступало пальму первенства Европе. Возможно, где-то там, в параллельной Вселенной, маратхи разбили британских колонизаторов, добились наполеоновской помощи, закончили бы вестернизацию задолго до Японии, покорили бы этот субконтинент и создали бы индийскую сверхдержаву Новейшего Времени.

Но история не терпит сослагательного наклонения. Жаль!

Спасибо за ваше внимание, ваши комментарии и лайки. Прошу прощения за излишне объёмную статью, которая грозила ещё сильнее распухнуть. Всё же Империя Великих Моголов тянет на полноценную отдельную колонку, которую я, скорее всего, никогда не сделаю. Потому что, увы, я не индолог.

В следующей статье мы посмотрим чуть севернее и основательно пройдёмся по центральноазиатскому Ренессансу. Нас ждут красоты Самарканда и Бухары, Ургенча и Герата, конница Тамерлана и эклектика ислама и тенгрианства. Надеюсь, будет интересно!

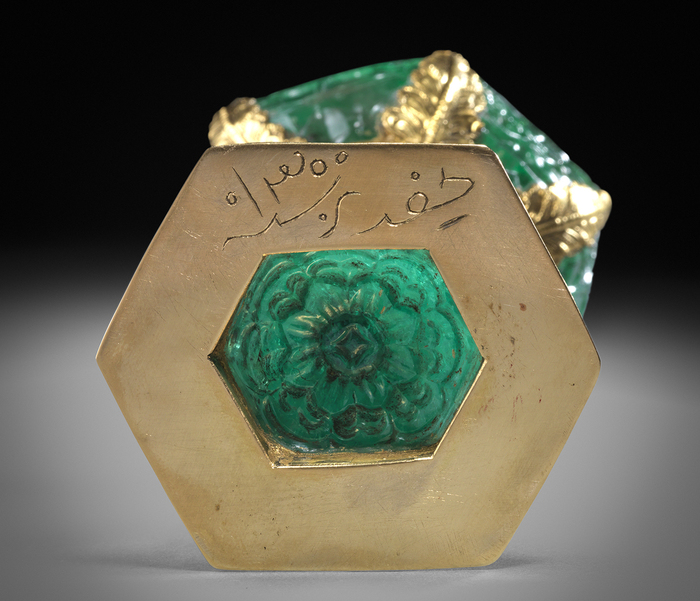

Изумрудные кубки и чаши Великих Моголов

Большой кубок из галереи Саймона Рея в Лондоне, сделанный для падишаха Шах-Джахана, 12,7 см в высоту, общий вес — 411 граммов, вес конкретно изумрудной чаши, увы, в источниках не указан.

Этот кубок, тоже сделанный для Джахангира, прошёл через аукцион Christie's в 2003 году. Он состоит из трёх изумрудных секций, ножка полая и наполнена золотом для устойчивости, чаша весит 408,5 карата, а общий вес — 119,1 грамма, высота — 7,2 см.

Совсем маленький изумрудный кубок из Индийского музея в Калькутте, всего 6,5 см в высоту и 4 см в диаметре. Взвесить отдельно изумрудную чашу не представляется возможным из-за того, что она глухо закреплена в золотой оправе, украшенной бирманскими рубинами и зелёной эмалью. Этот кубок сделали для падишаха Шах-Джахана.

Изумрудная чаша из коллекции Музея исламского искусства в Кувейте, вес — 252 карата, высота, к сожалению, не уточняется. Эту чашу создали для Джахангира, и на её поверхности выгравировано персидское славословное стихотворение для этого падишаха:

Я молюсь Богу о вашей удаче

Пусть ваше правление будет успешным

Пусть ваш цветок удачи всегда расцветает

И пусть глаза ваших врагов будут ослеплены

Маленькая (3,3 см в высоту) изумрудная чашечка, которую некто Джон Геллатли в 1929 году подарил Смитсоновскому музею.

Как немцы персидский шёлк через Московию возили. Deus Vult

...После приветственного обеда к гольштинцам без приглашения пришел представитель голландской Компании, Николай Якобсен Оверсхи, и напившись, «позволил себе разные резкие и наглые речи». Он заявил, что имеет приказ помешать им, «желал быть другом всех нас.. но будет врагом нашему делу».

В то же время в Исфахане был индийский [от моголов] посол, «c 300 человек спутников, которые были большею частью узбеки, гости отчаянные». Их разместили по соседству; один из индийцев подошёл из любопытства посмотреть, как обустраиваются европейцы. Cлуга переводчика, Велихан, «тоже голова смелая», предложил индийцу помочь ему в разгрузке вещей, на что получил грубый ответ. Велихан, не долго думая, «ударил его палкой по голове». Вот только индиец оказался не слугой, а каким-то «важным прислужником»... вернулся с товарищами и пробили Велихану голову; на помощь бросился немецкий маршал с 30 людьми, одного индийца убили, затрофеили «одну отличную саблю и кинжал, на котором был кошёлек с деньгами; они [немцы] с радостью прибежали и показывали завоеванную ими добычу».

...В общем, индийцы взяли в осаду здание немецкого посольства. Вели обстрел «бойко и метко», легкими луками и длинными персидскими ружьями, на удобной позиции из ограды лежавшего вокруг сада. Немцы же не успели подготовить брустверов, и «падали одни за другими». Армяне, жившие напротив, «проливали обильные слезы не менее того, как люди наши проливали свою кровь». Готторпцы покинули здание и заперлись во дворе, индийцы ворвались в помещение и «растащили всё, что только нашли». После чего не прекратили беспредел, полезли в соседний дом и угрожали всему посольскому кварталу... Армяне наконец пробили дыру в стене и укрыли у себя немцев. Индийцев остановил угрозой применения силы только персидский «маршал» с сотнями солдат и «целой половиной города» добровольцев. Шах хотел было индийскому послу голову снести, да отговорил его «канцлер», дело ведь международное, а любые посланники наши гости и судить их могут только «собственные государи».

Олеарий не запечатлел в гравюре эту битву; для создания антуража персы в национальных костюмах из книги Жана Шардена, который побывает в Персии 30 лет спустя; источник

«Великое несчастье» обошлось 5 убитыми и 10 ранеными, индийцев легло наглухо 24, «а раненых еще больше». Из вещей остались только разбитые бочонки и «несколько копченых языков, колбас и окороков, которые узбеки, будучи магометанами, считали нечистыми». Ущерб оценили в 4 тыс талеров, которые шах обещал компенсировать, но в дальнейшем угаре было не до этого. Олеария вновь не допустили к прямым переговорам, поэтому он описывает обмены подарками, пиры и совместные с шахом выезды на охоту. К декабрю 1637 г. переговоры были завершены. Олеарий оценивает их итоги неутешительно, «шах.. до такой степени сердит был на Бругмана... если б только не хотел щадить герцога голштинского... то непременно велел бы отрубить голову посланнику Бругману».

Один из членов делегации, Лион Бернольди, попался на связях с голландцами, и скрывался у шаха. Брюггеман собрал отряд, чтобы выкрасть того из дворца, но ворота вовремя закрыли. В другой раз, Брюггеман не позволил забрать в шахский гарем «любезную» армянского переводчика Шуана. Все это автор книги оценивает отрицательно, и без покровительства персидского «канцлера, едва ли бы этот посланник, а может быть и все мы, выехали живые из Персии». Купец действовал напористо, в лучших традициях бремени белого человека, и по мнению Кикзее, считал персов отсталым народом. Отчасти это объясняется характером сделанного шаху предложения, в котором торговля отошла на второй план.

Итак, на публичной аудиенции шаху поднесли остатки запасенных подарков, извиняясь двумя кораблекрушениями и нападением индийцев, в частности, вручили несколько сабель, которые якобы предки герцога отбили у турок. На тайной встрече шах намёк оценил, и заявил о готовности выслушать план борьбы с турецким султаном. Фридрих мнил себя защитником Империи и всего христианства, и соглашался, что ослабить турок без союза с Персией затруднительно. Опорой османского могущества считали деньги, а важным источником их получения - торговый маршрут из Рея в Алеппо. Стал-быть, надо закрыть границу, ничего туркам не продавать и не закупать.

персидский базар в представлении Шардена; источник

Для компенсации убытков Персии предложили перенаправить торговлю через Каспий на север [напоминает механики из Europa Universalis IV]. Серьезность намерений Фридриха доказывало, что герцог уже потратил кучу денег и получил разрешение русского царя. Отныне все караваны из Индии и Китая должны ходить к каспийскому порту [который, правда, еще предстоит построить] и перегружаться на корабли герцога. Косвенно это ударит по испанским [и португальским] перевозкам из Гоа через Красное море в Турцию, что «несоменно привело бы к полезной дружбе» между шахом Сефи и королем Филиппом IV. Поймут свою выгоду и татарский хан [могол] с китайским императором. В итоге турки будут вынуждены закупать товары и платить пошлины в Персии, их города опустеют, и султану будет не на что нанимать солдат.

И пока султан будет пребывать в смятении и страхе, мы [европейцы и персы] ударим «со всех сторон на воде и суше... так, чтобы султан не знал куда обратиться в первую очередь». Когда император Фердинанд III и король Польши Владислав IV поведут наступление через Венгрию, Трансильванию, Подолию и Валахию, то король Испании Филипп IV не удержится от нападения на турок в Барбарии [Алжир и Тунис]. Силы герцога в коалиции с королями Дании, Швеции и Англии высадятся в Сирии для захвата Алеппо и порта Александретты. Франки на чужие территории не претендуют и вернут их шаху, кроме тех, что были отняты у Римской империи и христианства [реально будто ААР по Европе пишу].

план Крестового похода, стрелочками отметил направления ударов; любопытен в этом контексте захват Азова (крестик) в 1637 г. казаками; султану Мураду IV царь напишет, что «воры» действовали без его воли; кто знает, что еще мог Брюггеман передать царю; карта

Отличный план, жаль, что пиздёж. Вообще удивительно, как такое можно было предлагать в условиях все ёще продолжающейся Тридцатилетней войны. Правда, она пока не пришла в герцогство, Фридрих умело маневрировал; поэтому Готторп и притягивал беженцев из Германии, в т.ч. самого Олеария, который родом из Саксонии. То, что персам оно было приятно слышать, понятно - уже второе десятилетие пылало оттоманско-сефевидское приграничье. Неужели рассчитывали, что купятся и уже не глядя согласятся на предоставление торговых привилегий?

Гольштинцы хотели особую экономическую зону в Азербайджане, и размещения там своей крепости, на берегу Куры либо Аракса. И требовали изгнания голландцев из Персии. Прежде всего, они торгуют с турками. Срывали переговоры в Москве, сулили татарам награду за головы немцев и вообще, приносят только вред шаху и христианам... В этот момент даже Филипп Крузиус осознал, что Брюггемана занесло. Даже не говоря о крестовом походе, к которому персы очевидно отнесутся с подозрением, ведь прежние союзы шаха с Европой не соблюдались. Голландцы уже плотно обосновались в Персии, и обогащали шаха здесь и сейчас, а не в фантазиях купца.

Оверсхи сообщал в Амстердам, что прежде респектабельная репутация Брюггемана падала всё ниже. Якобы он представился послом трёх христианских королей, а потом стал говорить, что простой купец. Тем не менее, голландец предложил поднять закупные цены на шёлк в два раза на ближайшие три-четыре года. Брюггеману было нечем крыть, он лишь язвил, что переплата по итогу окажется в карманах турков. Шах Сефи проявил благоразумие, не стал ничего подписывать, но отправил с гольштинцами своего посланника в Европу, якобы с полномочиями заключения договора. Голландцы убедились, что угроза мнимая; следующий отчет был отправлен лишь в августе 1638 г., в котором отмечали, что шах сам не понял, зачем вообще приезжали немцы.

Гольштинцы бесславно покинули Исфахан 21 декабря 1637 г. To be continued...

Индийская девушка с жемчужной серёжкой

👸🏻Индийская девушка с жемчужной сережкой

Представляю Вашему вниманию «Портрет могольской дамы» 1787 года кисти Франческо Ренальди.

Богатые золотые украшения, роскошные ткани - и девушка, которая выглядит так, как будто могла бы жить сегодня.

О золотых антилопах и не только о них

🦌🪙«Золотая антилопа» и император-натуралист

Думаю, всем знаком мультфильм 1954 года, где жадный раджа отбирает волшебную антилопу у бедного парня и в результате едва не расплачивается за свою жадность жизнью. Но знаете ли вы, что эта история в некотором смысле основана на реальных событиях?

Жил-был Джахангир (1569 - 1627), сын Акбара, 4ый император династии Великих моголов и большой ценитель прекрасного.

Однажды на охоте Джахангиру попался крупный роскошный олень (или газель, а то и антилопа), которого ему стало жаль убивать. Он назвал животное Мансраджем, поселил во дворце и даже велел покрыть его копыта золотом. В лучах солнца они так сверкали, будто золотые монеты летят. Молва об этой диковинке разнеслась повсюду и со временем превратилась в народную сказку.

По легенде, любимая газель императора сопровождала хозяина на охоте, а из любви к ней Джахангир запретил охотиться на антилоп вблизи столицы (Лахор, в сегодняшнем Пакистане). К сожалению, именно на охоте животное и погибло.

В честь Манасраджа Джахангир построил в предместьях Лахора Хиран Минар, «оленью башню», комплекс, в котором помимо башни есть восьмиугольный павильон для отдыха и пруд.

🦤Не антилопами едиными

И найденный в России могольский додо

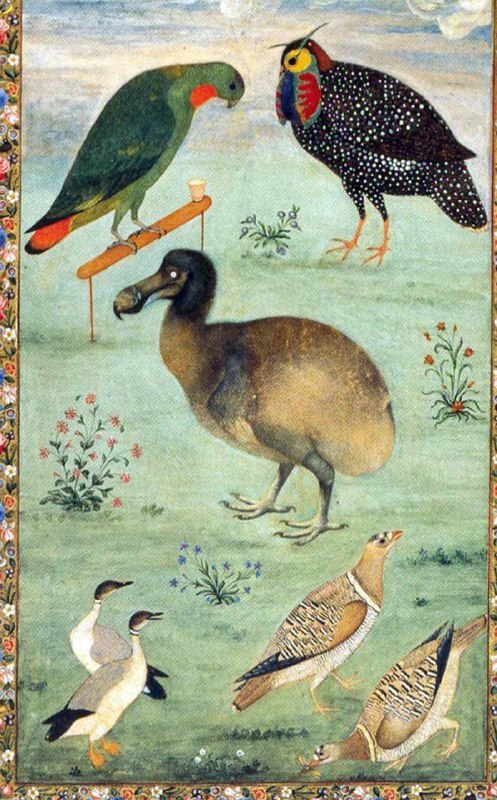

Любовь к «золотой антилопе» не была для Джахангира чем-то нехарактерным - император очень любил природу и поражал современников познаниями о животных, птицах и растениях.

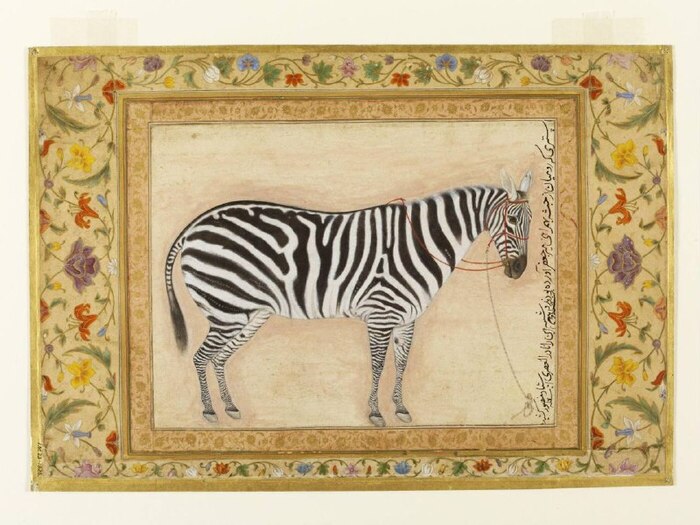

Так, на его заказ лучший художник времени Мансур рисовал миниатюры, популярные в тот период, со зверями и птицами в главной роли. Среди необычного - изображение зебры (которую, по легенде, сначала приняли за крашеную лошадь и пытались отмыть). Ее привезли из Эфиопии в подарок одному из придворных Джахангира, и тот быстро передарил ее императору.

Еще до нас дошло невероятно точное изображение птицы додо, ныне вымершей. Последнее, кстати, было обнаружено в петербургском архиве Института востоковедения РАН в 1958 году. Миниатюра была написана в 1626 году, а последнего додо в живой природе на родном Маврикии видели в 1662 году. Эта миниатюра считается самым точным из сохранившихся цветным изображением птицы.

Как Индия стала британской колонией

Правитель державы Великих Моголов Аурангзеб (Аламгир I) пришел к власти, посадив под домашний арест своего отца Джахана и устранив братьев (одного отравил, другого обезглавил, третьего заключил в тюрьму) и их сыновей. Правивший до 1707 г., он стал известен как ревностный поборник исламского строя, непримиримо воевавший с противоречившими Исламу культурными и политическими новшествами, появившимися при его предшественниках.

Будучи правителем решительным и жестким, Аурангзеб сумел присоединить к державе новые территории, и в его правление она разрослась до наибольших размеров. Однако из-за недовольства уже привыкших к равноправию индусов сильно расшаталась ее внутренняя стабильность. Особенно тяжелым испытанием для Аурангзеба и его армии стало восстание индусского народа маратхов во главе с вождем Шиваджи в начале XVIII в. Попытки подавить его оказались безуспешными, и маратхи образовали свое независимое государство на территории Декана. Вышли из повиновения Аурангзеба и раджпуты, которых поддержал его собственный сын.

После смерти Аурангзеба держава Великих Моголов погрузилась в тяжелые феодальные смуты и стала быстро распадаться. Эмиры отдельных провинций враждовали между собой, возводили на престол послушных себе марионеточных правителей.

В 1739 г. в Индию вторглись войска иранского Надир-шаха, которые почти два месяца грабили Дели.

Во второй половине XVIII в. распадавшаяся держава потерпела сокрушительное поражение от государства маратхов, от которого уже не оправилась, хотя некоторое время правителями некоторых ее провинций считались номинально представители династии.

В этот период, желая усилить свое влияние за счет поддержки вытеснивших португальцев с индийского рынка британцев, многие индийские феодалы способствуют возникновению в Индии британских опорных пунктов.

Вмешиваясь в феодальные войны, британцы установили свой протекторат над одними владениями, а другие полностью подчинили собственной власти.

В 1803 г. британской армией было разгромлено государство маратхов. Постепенно вся Индия в той или иной степени переходит под британское владычество. В ее истории начинается долгий период британского господства.

Британцы, чья метрополия находилась очень далеко за морями и океанами, не ассимилировались среди населения земли, которой завладели, как это прежде бывало со многими захватывавшими Индию народами, и не стремились создавать на ее территории отдельного, независимого государства. Индия превратилась в источник сырья для бурно развивавшейся в те годы британской промышленности.