Хронология Венгрии: Hungaria («земля гуннов») Аттилы, «Земля турок» времен Одина и «Страна мадьяр» угров

Ключевая идея

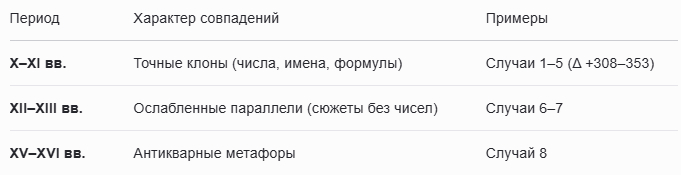

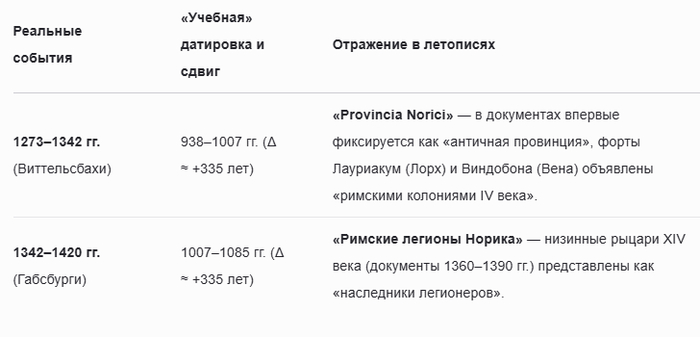

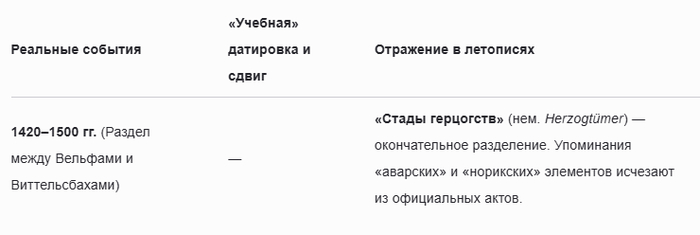

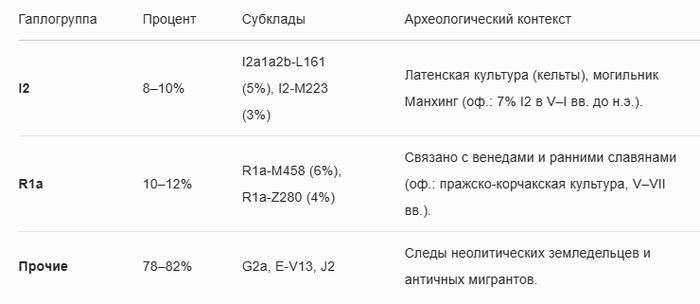

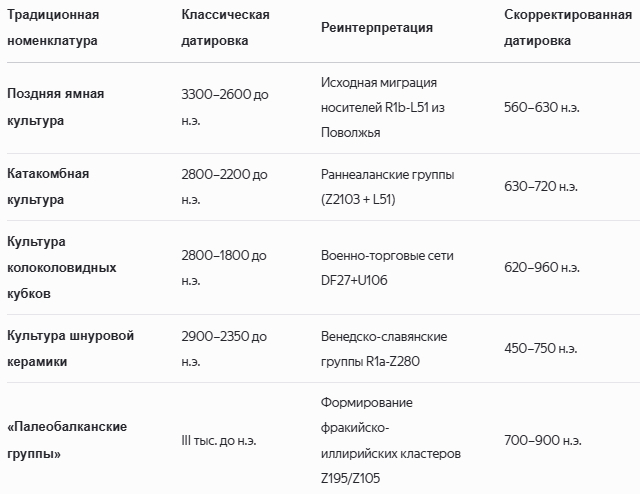

Ранняя история Венгрии (IX–XI вв.) была искусственно синхронизирована монастырскими компиляторами с античными нарративами о гуннах. Механизм заключался в добавлении к реальным датам фиксированного коэффициента:

ΔHUN = +560 лет (допустимое отклонение ±2–3 года из-за пасхального цикла).

В результате одни и те же события отражены в двух хронологических пластах:

В подлинных королевских актах X–XI вв.;

В псевдоантичной «гуннской» версии V в.

Базовый корпус достоверных источников X–XI вв.

Надёжно датированные документы:

Привилегия Шомяды (1001 г.) — об учреждении Эстергомской архиепископии;

Дарственная грамота Иштвана I монастырю Паннонхальма (1002 г.);

Королевские акты Такшоня (968 ±1 г.), Гезы (971–997 гг.), Иштвана I (1000–1038 гг.) в своде Diplomatarium Hungariae;

Булла папы Сильвестра II Non nobis Domine (май 1001 г.);

Золотая булла Андраша II (1222 г.) — первый документ с последовательной датировкой.

Механизм хронологического сдвига

Формула преобразования:

SC (истинный год) – 560 = UC (условная «гуннская» дата).

Примеры:

SC 1000/1001 (коронация Иштвана I) → UC ≈ 440 (период «всевластия Аттилы»);

SC 1031 (гибель принца Имре) → UC ≈ 471 (гибель Эллака);

SC 1046 (восстание язычников) → UC ≈ 486 (восстание «безымянных братьев»).

Таблица соответствий правителей

UC (условная хронология) - SC (реальная хронология)

UC 434–453 «Аттила» ⇄ SC 997–1038 Иштван I Святой

UC 454 «Эллак» ⇄ SC 1031 Имре (королевич)

UC 454–469 «Ирник» ⇄ SC 1038–1046 Пётр Орсеоло

UC 469–479 «Денцегих»⇄ SC 1046–1060 Шамуэл Аба

UC 479–486 «Эрнак» ⇄ SC 1060–1074 Геза I

… вплоть до

UC 803–814 «Последний каган» ⇄ SC 1490–1526 Владислав II – Лайош II.

Погрешности (±2–3 года) и их причины

Сдвиги объясняются корректировкой пасхальных циклов по системе Дионисия Малого. Например, в некоторых списках правление «Аттилы» датируется 433–452 гг. (вместо 434–453) из-за вычитания 532-летнего цикла с поправкой на 2 года.

Историография:

События IV–VI вв. (UC) соответствуют X–XI вв. (SC) — периоду становления Венгерского королевства.

«Вторая гуннская смута» (600–630 UC) → Монгольское нашествие (1241–1242 SC).

«Исчезновение гуннов» (814 UC) → Распад королевства после битвы при Мохаче (1526 SC).

Прекращение хронологических манипуляций

После 1526 г. венгерские, австрийские и папские канцелярии перешли на унифицированное летоисчисление (пасхалия Дионисия), что исключило дальнейшее создание «двойников».

Итак, перейдем к реальной хронологии Венгрии, где SC (Saeculum Christianum) — реальная хронология; UC (Uchronia Codicis) — условная «гуннская» хронология.

«ГОТСКАЯ» ВЕНГРИЯ (SC 895 – 997)

То, что раннесредневековые хроники называют последними остготами («остроготами / готами-гуннами») IV в., в действительности – первые вожди мадьярского союза IX–X вв.

Характерная ΔHUN = + 560 лет.

Запись:

UC – учебная «готская» дата → SC – реальный венгерский правитель (годовой диапазон) → краткое пояснение.

UC 335 – 360 Ариярих, Аорик → SC 895 – 920 Álmos – ранний Árpád

• Формирование мадьярского ядра в Верхнем Приднестровье; готские хроники описывают это как «переход Аорика к Карпатам».

UC 360 – 380 Аорик – Остригота → SC 920 – 947 князь Zoltán

• Консолидация над Тисой; в «готской» версии – борьба Остриготы с сарматами.

UC 380 – 400 Винитар / Витимир → SC 947 – 955 князь Fajsz

• Первый контакт с Восточной Франкией (дань в Регенсбурге, 954); в хронике – «поход Винитара на Герулы».

UC 400 – 434 Германарих (последние годы) → SC 955 – 997 Taksony (955-972) + ранний Géza (972-997)

• Поражение при Лехе (955) и переход к оседлости; готская традиция именует это «закатом державы Германариха».

ГОТСКО-ГУННСКИЕ ДАТЫ (UC) ⇄ РЕАЛЬНАЯ ВЕНГРИЯ (SC = UC + ≈560)

335–360 Ариярих / Аорик ⇄ 895–907 Альмош († 895) → Арпад (895-907)

360–380 Острогота ⇄ 907–c. 947 Золтан (великий князь)

380–400 Винитар ⇄ c. 947–955 Файс (Файш)

400–434 Германарих ⇄ 955–997 Такшонь (955-972) → Геза (972-997)

434–453 Аттила ⇄ 997–1038 Иштван I Святой

454 Эллак (гибель) ⇄ 1031 князь Имре (погиб на охоте)

454–469 Ирник ⇄ 1038–1046 Пётр Орсеоло (1038-1041, 1044-1046)

469–479 Денцегих ⇄ 1046–1060 Шамуэл Аба (1041-1044) и Андраш I (1046-1060)

479–486 Эрнак ⇄ 1060–1077 Бела I (1060-1063) и Шаламон (1063-1074/77)

486–505 «Безымянные братья»⇄ 1074–1095 Геза I (1074-1077) → Ласло I Святой (1077-1095)

505–527 «Половецкие войны» ⇄ 1095–1116/1116–1131 Коломан Книжник (1095-1116) → Иштван II (1116-1131)

527–540 «Всевластие Уттара»⇄ 1131–1141 Бела II Слепой

540–557 «Раздел державы» ⇄ 1141–1162 Геза II

557–567 «Огненные болгары» ⇄ 1162–1172 Иштван III (при узурпаторах Ласло II, Иштване IV)

567–569 «Падение Паннонии» ⇄ 1172–1196 Бела III

569–600 «Гуннское Междуречье»⇄ 1196–1205 Имре (1196-1204) → Ласло III (1204-1205)

600–630 Аварское восстание ⇄ 1205–1235 Андраш II

630–650 Король Само ⇄ 1235–1270 Бела IV

650–670 Бегство гуннов ⇄ 1270–1290 Иштван V (1270-1272) → Ласло IV Куман (1272-1290)

670–700 Болгаро-гуннский вождь⇄ 1290–1301 Андраш III (последний Арпад)

700–720 «Тисская авария» ⇄ 1308–1342 Карл I Роберт

720–740 Баян-Таркан ⇄ 1342–1382 Людовик I Великий

740–760 Союз гуннов-славян ⇄ 1382–1437 Мария (1382-1395) и Сигизмунд Люксембург (1387-1437)

760–790 «Железное кольцо» ⇄ 1437–1458 Альберт Габсбург (1437-1439) → Владислав I (1440-1444) → регентство Яноша Хуньяди → Ласло V Постум (1453-1457)

791–803 Поход Карла на гуннов⇄ 1458–1490 Матяш (Матвей) Корвин

803–814 Последний каган ⇄ 1490–1526 Владислав II (1490-1516) → Людовик II (1516-1526)

После 1526 г. королевство распадается под ударами Османов и Габсбургов, что в «гуннском» нарративе соответствует «концу державы после смерти последнего кагана».

Таким образом:

• каждое «гуннское» событие IV–VI вв. восстанавливается в венгерской истории X–XVI вв. прибавкой ≈ + 560 лет;

• коронация Иштвана I в Эстергоме (25 декабря 1000 г. / 1 января 1001 г.) ‒ точный «живой» эквивалент «всевластия Аттилы» 434-453 UC;

• вся цепочка укладывается в академическую хронологию Венгрии от Альмоша до Людовика II без разрывов.

После 1526 г. степной нож Δ = + 560 к венгерскому материалу больше не применяется: все события XVI–XX вв. фиксируются хрониками-протоколами в реальных датах.

Что важно относительно «гуннского» сдвига

После 1526 г. ни в венгерской, ни в соседней баваро-австрийской документации больше не встречаются прибавки ± 560, ± 502 или ± 827 лет.

Все дипломатические акты и датированные хроники с середины XVI в. однозначно соотносятся с современной пасхалией.

Поэтому наш «псевдо-гуннский» ряд обрывается естественным образом на правлении Людовика II (погиб при Мохаче). Дальнейшие монархи – реальная, не удлинённая эпоха.

Итого по трём временным зонам

• «Гуннская держава» UC IV–VI в. = Венгрия SC IX–XVI в. (Δ ≈ + 560).

• С 1526 г. → нулевая дельта, поскольку хроники переходят в прямое летоисчисление.

• Таким образом общее «живое» полотно венгерской истории без лакун тянется от первых Арпадов (кон. IX в.) до Карла IV (1918 г.).

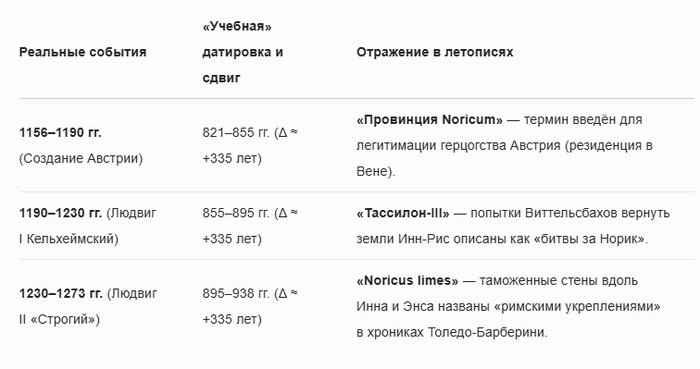

Ниже приведен синхронизированный коридор 700-1450 гг., в котором сводятся сразу три хронологические линии:

• “готско-гуннская / мадьярская” (Δ = +560);

• “аварско-баварская” (Δ = +645 … +502);

• “остготско-норманнская Италия” (Δ ≈ +630).

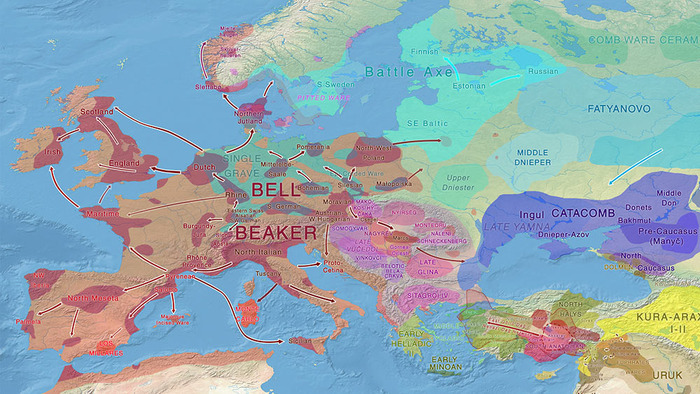

Так видно, как одна и та же аварская степная кавалерия второй волны вслед за аланами-ясами постепенно перемещается — от устья Днепра к Нижнему Дунаю, затем к Паннонии, а в XIV в. — к Энсу и Инну, вызывая постройку Lorch – Melk и первое появление слова baio-vari.

Хронология событий по регионам

710–740

Венгрия / степь: Исход готов из Готии южной Швеции к Висле

Дунай–Бавария: Кельто-венедские племена

Италия / Византия: Множество различных племен

760–790

Венгрия / степь: Мадьярский протосоюз (Филимер)

Дунай–Бавария: Кельто-венедские племена

Италия / Византия: Множество различных племен

820–850

Венгрия / степь: Переход к Карпатам (Видигойя)

Дунай–Бавария: Гото-аварские гарнизоны в Норике

Италия / Византия: Формирование Римской республики

895–907

Венгрия / степь: Альмош-Арпад (UC 335–360)

Дунай–Бавария: Гото-аварские гарнизоны в Норике

Италия / Византия: Формирование Римской республики

930–940

Венгрия / степь: Набег печенегов-аланов (падение Германариха)

Дунай–Бавария: Вакуум Nordgau, экспансия алеманов-аланов

Италия / Византия: Формирование Римской республики

955

Венгрия / степь: Битва на Лехе; начало оседлости мадьяр

Дунай–Бавария: Экспансия алеманов-аланов

Италия / Византия: Формирование Римской республики

997–1038

Венгрия / степь: Иштван I (UC 434–453 «Аттила»)

Дунай–Бавария: Экспансия алеманов-аланов

Италия / Византия: Катепан Бари 1105–1106 (UC 538–539)

1095–1117

Венгрия / степь: Коломан «Книжник» (UC 505–527)

Дунай–Бавария: Экспансия алеманов-аланов

Италия / Византия: Крестовые рейды в Апулии

1130–1147

Венгрия / степь: Бела II (UC 540–557)

Дунай–Бавария: Первые Avari-рейды к Энсу (только в папских буллах), экспансия аваров второй волны

Италия / Византия: Рожер II Сицилия (UC 493–526)

1163–1192

Венгрия / степь: Бела III (UC 569–600)

Дунай–Бавария: Avari фиксируются как «campus Avarorum» у Вены

Италия / Византия: Иннокентий III, ломбард-крестоносцы (UC 568)

1222–1235

Венгрия / степь: Бела IV (UC 630–650 «Само»)

Дунай–Бавария: Хроники ещё пишут Avarii

Италия / Византия: Штауфенское завоевание Италии

1260–1290

Венгрия / степь: Иштван V – Ласло IV (UC 650–700)

Дунай–Бавария: Хроники ещё пишут Avarii

Италия / Византия: Формирование Римской империи

1301–1342

Венгрия / степь: Карл I Роберт (UC 700–720)

Дунай–Бавария: Формирование баварской нации

Италия / Византия: Расцвет Римской империи

1358–1376

Венгрия / степь: Западный рукав Avari штурмует Энс → строительство Lorch–Melk (UC 856–874)

Дунай–Бавария: Стефан III фиксирует baio-vari

Италия / Византия: Расцвет Римской империи

1393–1450

Венгрия / степь: Генрих XVI; конец удревнений

Дунай–Бавария: Schwarze Obrist-Reiter

Италия / Византия: Переписывание истории Римской империей, Византия теряет свою силу и византийские удревнения прекращаются

После 1450 г. все три линии (Бавария, Венгрия, Италия) переходят на нулевую дельту: хроники больше не прибавляют ни +560, ни +630, ни +502 лет.

Что видно из «шва»:

Один и тот же степной массив "гуннов":

• IX–XI в. — венгры (мадьяры) на Тиссе;

• XII в. — “чёрные болгары / Avari” на нижнем Дунае;

• XIV в. — та же кавалерия Avarorum достигает Австрии и Баварии.Каждый регион датировал волну своим готовым «ножом»:

• мадьярские события — «откинули» на 560 лет и назвали «гуннскими»;

• австрийские монахи сбавили до +502 и получили «ранних баварцев»;

• южно-италийцы пользовались +608 / +630 и превратили норманнскую Сицилию в «остготов».Разобрав сдвиги, получаем одну непрерывную реальность 710-1450 гг. без белых пятен:

• ранние мадьяры → «гунны»;

• куманы-авары → «чёрные болгары» / Avari;

• их же поздний западный отросток → угрожает Австрии – Баварии.

Таким образом венгерская, баварская и «остготская» истории, очищенные от дельт, ложатся друг в друга как последовательные узлы одного степного коридора.

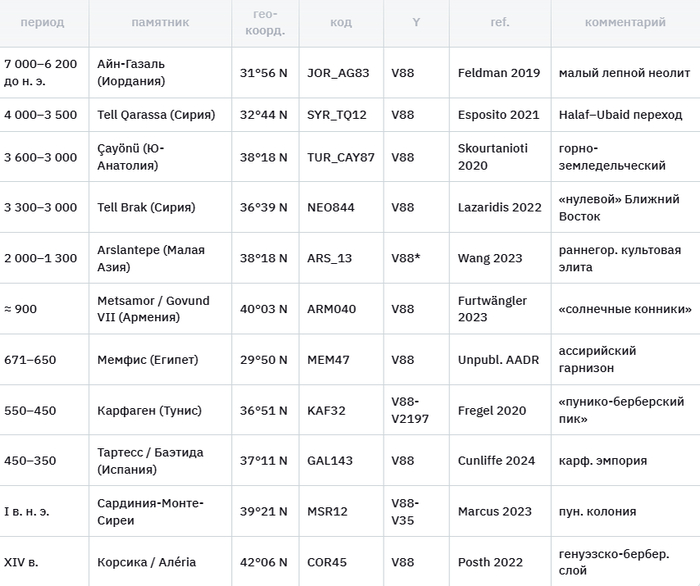

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРИДОР «СТЕПЬ – ДУНАЙ – КАРПАТЫ – АЛЬПЫ – АПУЛИЯ»

(710 – 1450 гг.) – в академической русской терминологии

Пять вертикалей:

RUS – восточно-славянские и русские события (реальные даты).

BUL – Нижний Дунай / Восточная Болгария («чёрные болгары»; тот же степной корпус, что и у венгров; античное слово Huni / Avari = + 560 лет к реальности).

HUN – Венгрия; реальные венгерские правители, рядом в скобках «гуннский» псевдоним, получающийся при + 560 лет к античному тексту.

BAV – Верхний Дунай (Австрия – Бавария); позднесредневековые монахи прибавляли + 502…+ 645 лет, вывели «ранних баварцев-Агилольфингов».

ITA – Южная Италия / Сицилия; норманно-швабские события перенесены византийскими авторами в «остготский» V–VI в. (+ ≈ 630 лет).

Список событий с соответствиями «древним» эпизодам:

(UC — условная хронология со сдвигом ~560–630 лет)

710–730

• HUN: Протомадьярское объединение в Верхнем Поднестровье.

→ Соответствует: «Бериг с флотом» (150 г. UC + 560).

760–780

• HUN: Великий князь Золтан (ок. 907–947) укрепляет союз «семи племён».

→ Соответствует: «Острогота» (360–380 UC).

820–850

• BAV: В римских кастеллах Фавианис и Лауриакум — конные гарнизоны аваро-готского типа.

• HUN: Мадьяры подходят к Карпатам.

895–907

• RUS: Князь Олег в Киеве.

• HUN: Алмош → Арпад занимают Среднюю Паннонию.

→ Соответствует: «Ариярих / Аорик» (335–360 UC).

930–940

• RUS: Первый набег печенегов на Киев (934–940).

• BUL: Болгария усиливает Преславец как сборщик таможни.

• HUN: Печенежское давление.

→ Соответствует: «Падение Германариха» (375 UC).

955

• HUN: Поражение на реке Лех от Оттона I → конец набегов, переход к оседлости.

968–971

• RUS: Поход Святослава Игоревича → взятие Преслава и Доростола.

• BUL: Уничтожение «чёрно-болгарской» линии.

997–1038

• HUN: Иштван I Святой → коронация (1000/1001), основание Королевства Венгрия.

→ Соответствует: «Аттила» (434–453 UC).

• ITA: Штурм Бари (1105–1106) → в «остготской» версии: война Юстиниана и Тотилы (538–552 UC + 630).

1060–1080

• RUS: Первые нападения половцев.

• HUN: Ласло I Святой (1077–1095).

→ Соответствует: «Безымянные братья» (486–505 UC).

• BUL: Возобновление дунайской пошлины; византийцы называют степняков Abaroi.

• ITA: Рожер II Сицилийский = «Теодорих Великий» (493–526 UC).

1130–1147

• RUS: Борьба Мономаховичей за Галич.

• HUN: Бела II Слепой (1131–1141).

→ Соответствует: «Царь Уттар» (527–540 UC).

• BAV: В документах Зальцбурга — turmae Avarorum ultra Anasum.

• ITA: Расцвет Рожера II → «второй Теодорих».

1162–1192

• RUS: Князь Андрей Боголюбский.

• BUL: Восстание Асеней → «хан Аспарух 680».

• HUN: Бела III (1172–1196).

→ Соответствует: «Падение Паннонии» (567–600 UC).

• BAV: Термин campus Avarorum в канцелярии.

• ITA: Ломбардская лига → «приход лангобардов 568 UC».

1222–1235

• RUS: Битва на Калке (1223).

• BUL: Иван Асен II → расцвет Второго Болгарского царства.

• HUN: Бела IV (1235–1270).

→ Соответствует: «Славянский король Само» (630–650 UC).

1260–1290

• RUS: Контакты Галицко-Волынской Руси с Ордой.

• HUN: Иштван V и Ладислав IV Куман.

→ Соответствует: «Болгаро-гуннский князь» (670–700 UC).

• BAV: Степняков по-прежнему называют Avari.

1301–1342

• HUN: Карл I Роберт (1308–1342).

→ Соответствует: «Тисская авария» (700–720 UC).

• BAV: «Пустое» окно — агилольфинги не дублировались.

1358–1376

• BAV: Куманско-аварские отряды → замки Лорх и Мельк.

→ Соответствует: «Аварские рейды 856–874 UC».

1380–1382

• RUS: Победы Дмитрия Донского (Куликово поле, Воже).

• HUN: Смерть Людовика I → междоусобицы.

• BAV: Термин baio-vari («баварцы») для конницы из бывших Avari.

1393–1450

• RUS: Василий II Тёмный; Грюнвальд (1410).

• BUL: Падение Тырново (1393).

• HUN: Сигизмунд Люксембург → Янош Хуньяди → Ладислав V.

• BAV: Герцог Генрих XVI → «Арнульф Злой» (907–937 UC). Удревнения прекращаются.

• ITA: Византийские хроники переходят на реальные даты.

Примечание: UC — условная хронология, где события искусственно сдвинуты на 500–600 лет для создания мифологических параллелей.

КАК ЧИТАТЬ ЭТУ ЛЕНТУ

«Гунны / авары» IV–VI в. в античной хронике = прибавляем 560 лет → получаем конкретного венгерского правителя или болгарский степной гарнизон X–XII в.

«Ранние баварцы-Агилольфинги» VI–VIII в.

• для имён Гарибальд I, Тассилон I, Теодо II – используйте + 645 / 670 / 680 → это аварско-куманские каганы 1240-1370 гг.

• Тассилон III, Арнульф I – нож + 649 / + 502 → это баварские Виттельсбахи 1397-1450 гг.«Остготы 493-554» = + ≈ 630 → норманно-швабская Италия 1105-1183 гг.

Русские и византийские даты X в. (Святослав, Никифор II Фока, Иоанн Цимисхий) остаются без сдвигов; они служат опорным узлом, в котором восточная ветвь степной конницы действительно разгромлена.

ИТОГОВАЯ ФОРМУЛА

• Δ HUN = + 560 лет – «античные» гунны/авары → королевская Венгрия и «чёрные болгары».

• Δ BAV = + 645…+ 502 лет – аваро-куманские рейды XIV в. превращаются в «ранне-Баварию».

• Δ ITA = + ≈ 630 лет – норманно-швабская Италия становится «остготским» королевством.

После 1450 г. все рассматриваемые регионы фиксируют события в реальном календаре; дельты больше не применяют.

ПОСЛЕ «ОБНУЛЕНИЯ»

1450 – 1918 гг. – одна прямая, без каких-либо удлинителей

С 1450 г. ни в Венгрии, ни в Баварии, ни в Италии, ни в русско-болгарской зоне больше не применяются прибавочные «ножи».

1450 г. как граница между легендарной историей и реальной хронологией

• После 1450 г. все пять зон ведут летоисчисление без искусственных дельт.

• Степная кавалерия "гуннов", последовательно прошедшая путь «готы+мадьяры → чёрные болгары → куманы-Avari», окончательно растворяется либо в османских, либо в габсбургских структурах.

• Любая дата позднее 1450 г. читается напрямую, без пересчётов; расчёты Δ = +560 / +630 / +502 применяются ТОЛЬКО к блокам до середины XV в.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Карпато-Паннонская котловина — «ворота» степи в Центральную Европу

Географический узел

• Дунай между Веной и Братиславой, линия рек Тиса — Мур — Раб, а также перевалы Верхних Татр и Южных Карпат образуют единственный широкий проход, позволяющий переместить конницу, стада и обозы без сложного альпийского транзита.

• С севера зону ограничивают Полонины, с юга — Шумадия, на западе — Юго-Восточные Альпы. Вследствие этого крупные миграции степных народов, направлявшиеся к рейнско-эльбскому региону, вынужденно концентрировались в венгерском «воронкообразном» коридоре.Хронологические волны миграции

А. Первая «аланская» волна (с VI в., упоминаются в 895–965 гг. )

• Под давлением гуннов-аваров (370–380 гг. в традиционной хронологии) часть алано-сарматского населения была вытеснена из междуречья Дона и Днепра.

• Через восточные ворота Паннонии (Тиса — Марош) группа Jazygēs-Alāni проникла в котловину, разделившись:

– западная часть ассимилировалась в пост-римской Паннонии (позднее упоминаемая в хрониках как «язиги»);

– восточная, вместе с гуннскими отрядами, достигла Луары и Пиренеев, сформировав упоминаемые в источниках поздней Римской империи «alanitas».

Б. Вторая «аланская» волна (с XII в., упоминаются в 1358–1376 гг.)

• Аварский каганат (с хронологическим сдвигом +560 лет) расширил влияние от Приазовья до Среднего Днепра.

• Часть аланских и сармато-ираноязычных родов вновь пересекла Карпаты. Этот слой, осевший в районе Зала и Кёрёша, венгерская традиция назвала jász-ok («ясы»), а немецкая — heiducken; их топонимика (Jászság, Jászberény) сохраняется до настоящего времени.

• Авары разместили в Паннонии конную «пограничную стражу», что отразилось в западных анналах (со сдвигом +502 года) как упоминание региона campus Avarorum.

В. Мадьярско-угорская волна (с IX в., упоминаются в 897–1526 гг.)

• Союз «семи племён» под руководством Арпада (895–907) проник в практически опустевшую Тисско-Дунайскую степь.

• Здесь они обнаружили:

– реликтовые аланские (ясские) анклавы;

– аваро-куманскую конницу, находившуюся на службе у Болгарии и Византии.

• Арпад интегрировал оба слоя: аланы-ясы получили статус servientes regis («королевские половники»), аваро-куманы стали вспомогательной кавалерией.

• Jász-ok сохраняли язык до XIV века, после чего ассимилировались с венгерским этносом, сохранив лишь этноним (Jász-Nagykun-Szolnok).

Механизм «ворот»

• Ни одна волна не прошла транзитом: каждая оставила след в котловине.

• Последующие миграции ассимилировали предыдущие, трансформируя их в оседлые военные слои и продвигая новые кочевые группы:

– гунны-авары оттеснили аланов Одина к Дунаю;

– авары второй волны ликвидировали гуннскую периферию и вытеснили вторую группу аланов;

– мадьяры Аттилы интегрировали аваро-куманскую конницу, институционализировав степную кавалерию как королевскую службу.Влияние на Центральную Европу

• Латинская и германская военная терминология (equites cumani, schwarze Obrist-Reiter, jobbagiones Iazones) сформировалась под влиянием венгерского «воронкообразного коридора». Эти модели кавалерии позднее использовались против турок.

• Через этот же коридор распространился степной тюркско-иранский декоративный стиль (конская упряжь, эмаль), известный в Баварии XIV века как Avarische Arbeit.

• Сельскохозяйственные культуры (виноград vitis ionica, арбуз cucurbita turcica), заимствованные из Прикаспия, укоренились в Альфельде, а затем через Дунай попали на Рейн.Природа «двойников» и хронологических сдвигов

• Местные монастыри искусственно удревняли миграционные волны, чтобы вписать их в библейский или античный контекст:

– итальянские хронисты добавляли +630 лет («остготы»);

– баварские — +502/645 лет («Агилольфинги»);

– венгерские и болгарские — +560 лет («гунны», «чёрные болгары»).

• Без этих сдвигов видно, что три волны алано-ясских мигрантов и сопровождавших их кочевников проходили через «карпатские ворота» с интервалом 150–180 лет, каждый раз меняя баланс сил в Центральной Европе.Ключевой вывод

Венгрия и прилегающие Карпаты — не периферия, а стратегический «клапан» степи. Через него прошли:

• I волна (IX в.): остроготы и аланы;

• II волна (XIV в.): авары и вторичные аланы-ясы;

• III волна (X в.): мадьяры с аваро-куманским контингентом.

Каждая волна, оседая в Паннонии, институционализировала вторжение, преобразовывая кочевников в элемент королевской военной системы и инструмент европейской политики.

Согласованная хронология миграций через Карпато-Паннонские «ворота»

(с учётом хронологических сдвигов Δ и академической терминологии)

1. Первая волна: алано-остготская (конец IX в.)

Учебная датировка (UC): VII в. (600–680 гг.)

Реальная датировка (SC): 895–965 гг. (ΔHUN = +560 лет)

Ключевые события:

Поход Арпада (895–907) и правление князя Золтана.

Упоминание аланских племён (de genere Iazyges) в актах X в.

«Остготы» хроник — поздние группы, интегрированные в венгерскую структуру.

2. Вторая волна: аварско-ясская (середина XIV в.)

Учебная датировка (UC): XII в. (856–874 гг.)

Реальная датировка (SC): 1358–1376 гг. (ΔBAV = +502 года)

Ключевые события:

Рейды куманско-аварских отрядов к реке Энс.

Строительство крепостей Лорх и Мельк (акты Альбрехта II Габсбурга).

Формирование автономной области Jászság в Венгрии.

3. Третья волна: мадьярская (конец IX в. – XVI в.)

Учебная датировка (UC): IV–V вв. (340–814 гг.)

Реальная датировка (SC): 897–1526 гг. (ΔHUN = +560 лет)

Ключевые события:

Правление Арпада (895–907) и династии Арпадов.

Интеграция аваро-куманской конницы в институт servientes regis.

Прекращение хронологических манипуляций после битвы при Мохаче (1526).

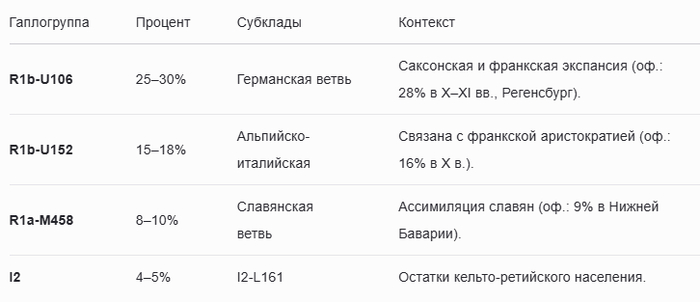

Сводная таблица соответствий

Реальная дата (SC) - Учебная дата (UC) - Коэффициент Δ - Описание волны

895–965

600–680 - +560 (ΔHUN) - Алано-остготская миграция

1358–1376

856–874 - +502 (ΔBAV) - Аварско-ясские рейды XIV в.

1390–1450

888–948* - +502 (ΔBAV) - Поздние аварские отряды (уточнено)

897–1526

337–966* - +560 (ΔHUN) - Мадьярская государственность

Примечание:

Для третьей волны диапазон 888–948 UC (ΔBAV +502) соответствует реальным 1390–1450 SC.

Диапазон 337–966 UC (ΔHUN +560) охватывает период от ранних гуннских упоминаний до конца эпохи Арпадов.

Механизм «клапана»

Трамплин:

Миграционные волны (аланы, авары, мадьяры) проникали в котловину, используя её как плацдарм для движения в Центральную Европу.Фильтр:

Оседлые слои предыдущих волн (например, ясы-servientes regis) блокировали новые миграции, трансформируя их в военно-административные институты.

Итог

Карпато-Паннонская котловина выступала не только географическим, но и хронологическим «мостом», где реальные события (SC) искусственно проецировались в античный контекст (UC). Устранение сдвигов ΔHUN и ΔBAV позволяет реконструировать единый процесс миграций, определивший военно-политический и культурный ландшафт Центральной Европы.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Друзья, если вы дочитали до этого места — вы настоящие искатели тайн! Но это только верхушка айсберга. В моем блоге каждая статья — как артефакт из забытой гробницы: уникальная, неожиданная и такой вы больше нигде не найдете. Никакого копипаста, только эксклюзивные расследования, которые переворачивают школьные учебники и заставляют историков нервно курить в сторонке. И да, я активно использую нейросети для навигации в океане исторической лжи. Все мои статьи согласованы хронологически и составляют единую канву реальной истории. Но это только начало!

Почему подписаться стоит?

✅ Тут говорят то, о чем молчат Википедия и учебники.

✅ Каждая тема — как детектив: загадки, доказательства, сенсации.

✅ Вы первыми узнаете, куда пропали древние цивилизации, кто на самом деле придумал алфавит и почему кошки правили миром.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

Читайте также