Ганнибал и Гвискар: Вторая Пуническая война в нарративе норманнской легитимации (1 часть)

Глава 1. Введение: как «Вторая Пуническая» разворачивается в 1048–1065 SC

Это исследование применяет метод «нарративного зеркала» к условной «Второй Пунической войне». Исходная гипотеза: классический сюжет 218–201 до н.э. — литературная реконструкция, смоделированная из событий 1048–1065 SC в Южной Италии (норманнская экспансия де Отвилей). В фокусе: продвижение Роберта Гвискара и Роджера I; папско-норманнская легитимация завоеваний (Мельфи, вассальные присяги); правовые формулы как инструмент закрепления власти. Ключевой тезис: «античный» нарратив не автономен, а стилизует XI век; «Ганнибал», «Сципион», «Карфаген» выступают риторическими ролями, позволяющими оправдать захват Сицилии («война за морем»), выстроить фиктивную преемственность с «римской государственностью», замаскировать папско-норманнский союз под «восстановление res publica».

Показательный пример. «Сиракузы (212 до н.э.) → сдача Сиракуз норманнам (1086 SC)» — именно этот штурм и капитуляция под началом Роджера I (при участии его сына Джордана на сухопутном направлении) составили кульминацию сицилийской кампании 1061–1091 и хорошо засвидетельствованы нарративом Джеффри Малатерры (лат. текст) и последующей традицией перевода^1.

Рамочный вывод. Даже как конструкция, «Пуническая война» полезна: она вскрывает, как элиты XI века упаковывали завоевания в язык «древних прецедентов», а юридическое закрепление результатов (инвеституры, присяги) превращали в «римские» формы. Опорные узлы в этом отражении — победа норманнов над папско-имперской коалицией у Чивитате (1053), последующая сделка в Мельфи (1059) и перенос решающего усилия на Сицилию (1061–1091)^2.

Метод и ключевые инструменты

Базовый хроносдвиг (Δᵖᵘⁿ). Чтобы интервал 218–201 до н.э. отразился как 1048–1065 SC, используется жёсткая линейная формула:

SC=1266−(год до н.э.).

Проверка: 218 → 1048 SC; 201 → 1065 SC (нулевой год специально не вводится).

«Каннский эталон». Тактическую матрицу окружения целесообразно валидировать на битве при Каннах 1018 SC (у Канне-делла-Батталья), где византийцы разбили ломбардо-норманнскую коалицию; это хорошо отражено в южноиталийских анналах и хрониках^3. Для сопоставления с «Каннами» 216 до н.э. привлекается отдельный калибровочный сдвиг Δcan=1234, сознательно вынесенный вне базового ядра.

Морской ярус (Δᵛᵃⁿ). Морской слой используется как контекст к сицилийской операции (1061–1091), а не как драйвер хронологического ядра; его привязка по функциям флота и контролю проливов^1.

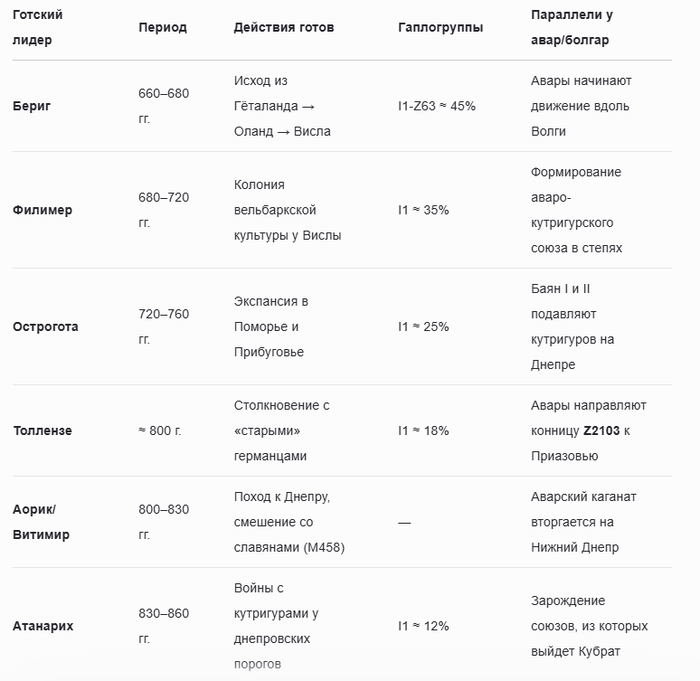

Сравнительный анализ ролей (Античность ↔ XI век)

1) «Ганнибал Барка» ↔ Роберт Гвискар (1048–1065 SC). Радиус и темп: глубокие рейды Ганнибала в Италию ↔ поступательное продвижение Гвискара в Апулии/Калабрии с сетью опор (Мельфи, Бари). Кульминация: «Канны» как метафора перелома ↔ Чивитате (1053) — победа норманнов над папско-имперской коалицией, пленение Льва IX и последующий поворот к легитимации через переговоры и инвеституру; события описаны у Вильгельма Апулийского и Льва Остийского^2. Смена театра: уход Ганнибала в Африку ↔ перенос активности Гвискара на Балканы (1081–1085), что подтверждают как латинская, так и византийская традиции (включая «Алексиаду» Анны Комнины)^4.

2) «Фабианская» линия ↔ выжидательная стратегия противников норманнов. Вместо привязки к Бонифацию Тосканскому (умер в 1052) корректнее говорить о папско-имперской выжидательной линии после Чивитате — избегание генерального столкновения, поиск союзов с Византией, блокировка коммуникаций; соответствующие мотивы отражены в латинских хрониках XI века (Амата Монтекассинского, Льва Остийского)^5.

3) «Публий Сципион Африканский» ↔ Роджер I де Отвиль. Перенос войны на периферию: переход Сципиона в Африку ↔ высадка Роджера в Мессине (1061) и последовательное «снятие» ключевых пунктов острова; латинский нарратив Малатерры прямо датирует захват Мессины 1061 годом^1. Финальная развязка: капитуляция Сиракуз (1086) и завершение островной кампании к 1091 году (в античной проекции — «Зама»/мир)^1.

4) Политико-идеологические параллели. Позднеантичный паттерн «силовик при законной власти» (управление через легитимных носителей титула) хорошо известен по нарративам поздней Античности; в XI веке его функциональный эквивалент — легитимация через папство. В Мельфи (1059) папа Николай II инвестировал Роберта Гвискара как герцога Апулии и Калабрии и будущего господина Сицилии (формула «futurus dominus Siciliae» засвидетельствована в папской документации и латинском нарративе)^6. Вместе с тем «табу» на Рим как стратегическую ось неверно абсолютизировать: в 1084 г. Гвискар действительно вошёл в Рим для снятия осады с Григория VII, что привело к разорению города; об этом сообщают современники-летописцы^7.

5) «Второй эшелон». Гасдрубал ↔ Боэмунд (кампании 1081–1085 против Византии, рискованная операция у Диррахия/Дуранья): византийское свидетельство — «Алексиада»^4. Магон ↔ Джордан (сын Роджера): «зачистка» на Сицилии и участие в осадах на востоке острова (включая Сиракузы)^1. Союзники-экраны на материке: Ричард I Капуанский и Джордан I; их роль в прикрытии норманнских флангов и дате окончательной сдачи Капуи (12 мая 1062) отводят место латинские хроники Южной Италии^8.

Реставрация хронологических и функциональных соответствий

Ядро (Δᵖᵘⁿ = +1266). — Чивитате (1053 SC) ↔ «Канны» как метафора перелома: военный успех норманнов и сдвиг стратегии к договорной легитимации^2. — Мессина (1061 SC) ↔ «перенос войны в Африку»: операционное смещение конфликта на Сицилию и перехват инициативы^1. — Сиракузы (1086 SC) ↔ «Зама/мир»: окончательная фиксация результата на периферии при сохранявшейся уязвимости материка^1.

Функции. — Гвискар — стратег непрямого давления (крепости, коммуникации) и перевод силовой победы в юридический капитал через инвеституру 1059 г.^6. — Роджер I — оператор «периферийного удара» (Сицилия, контроль проливов)^1.

Правовой язык. Переход от силового исхода к папским хартиям, клятвам, цензам (Мельфи 1059) воспроизводит античную функцию foedera как языка закрепления итогов^6.

Заключение

Дальнейший анализ ведётся на жёстком сдвиге Δᵖᵘⁿ = +1266 (ядро 1048–1065 SC) с использованием «Каннского эталона» (Δᶜᵃⁿ = +1234) как проверочного шаблона тактики, и с морским ярусом лишь как контекстом к сицилийской операции. Главные опоры — Мельфи (инвеститура/вассалитет), Чивитате (военный перелом → договорная траектория), Мессина–Сиракузы (перенос войны и слом противника на периферии) — уверенно засвидетельствованы первичными хрониками XI века; этого достаточно, чтобы «подсветить» модель без обращения к сомнительным или нерелевантным цитатам.

Примечания к первой главе

Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius, I.16 (о Мессине, 1061), II–III (о Сиракузах, 1086); см. также англ. перевод: Kenneth Baxter Wolf (trans.), The Deeds of Count Roger of Calabria and Sicily and of His Brother Duke Robert Guiscard.

William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi, и Leo of Ostia (Leo Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, IV (о Чивитате 1053 и его последствиях).

Lupus Protospatharius Barensis, Chronicon, ad a. 1018; Annales Barenses, ad a. 1018 (о битве у Канне-делла-Батталья).

Anna Komnene, Alexias (об экспедициях Гвискара и Боэмунда против Византии, в т.ч. о Диррахии/Дуранье 1081).

Amatus of Montecassino, Historia Normannorum, VI–VII; Leo of Ostia, Chronicon Monasterii Casinensis, IV (о выжидательных шагах и координации с Византией после 1053).

Acta Nicolai II (инвеститура 1059 в Мельфи); см. также свод по папским регестам: Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum, s.a. 1059 (формула «dux Apuliae et Calabriae et futurus dominus Siciliae»).

Bernold of St. Blasien, Chronicon, ad a. 1084; см. также Bonizo of Sutri, Liber ad amicum (о событиях в Риме 1084).

Chronicon Monasterii Casinensis, IV (о Ричарде I и Джордане I Капуанских и сдаче Капуи в 1062); ср. южноиталийские анналы ad a. 1062.

Глава 2. Периодизация «Второй Пунической» по нашей шкале (1048–1065 SC) и явные двойники с дельтами

В этой главе мы раскладываем условный античный коридор 218–201 до н.э. на синхронизированные даты 1048–1065 SC и фиксируем ключевые двойники. Рабочий нож — жёсткий:

Δᵖᵘⁿ: SC = 1266 − (год до н.э.) (нулевого года нет; формула уже учитывает это, дополнительных «±1–2 года» не требуется).

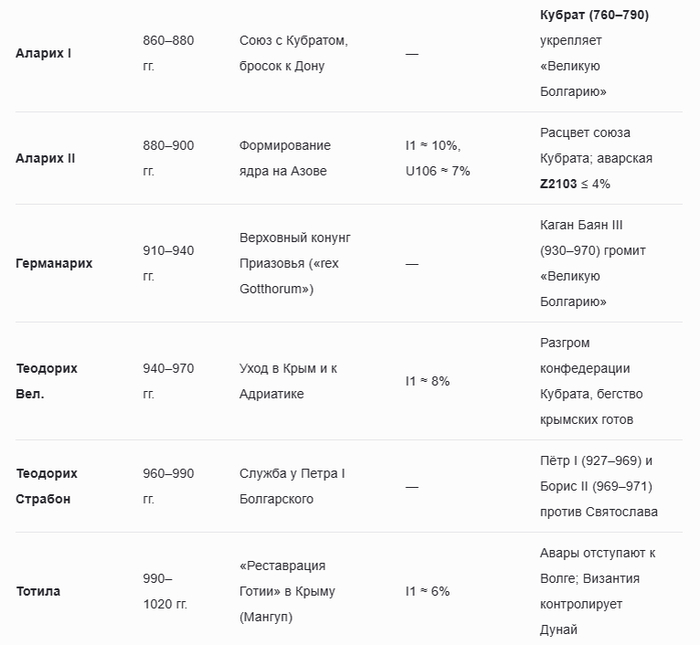

1) Лента событий 218–201 до н.э. → 1048–1065 SC (без лакун)

UC: 218 → SC: 1048. Старт цикла «Гвискара»: выход на апулийский театр и создание опор (Мельфи и др.) как задел длительной кампании.^1

UC: 217–216 → SC: 1049–1050. Упрочение норманнской конфигурации в Апулии/Калабрии; формируется коалиция и оперативный темп, задающий дальнейшие переломы.^1

UC: 216 → SC: 1050 (ядро), роль «перелома». Функцию кульминационной битвы в нашей реконструкции фактически исполняет Чивитате (18 VI 1053) — решающая победа над папско-имперской коалицией с пленением Льва IX; «античные Канны» здесь выступают метафорой и оказываются сдвинуты на +3 года относительно ядра.^1,2 (Отдельно: «каннский эталон» 1018 — валидационный калибратор тактики окружения, вне отрезка 1048–1065 SC.)^3

UC: 215–208 → SC: 1051–1058. «Фабианская полоса»: выжидательная линия противников норманнов после шока 1053 г., уклонение от генерального сражения, игра на коммуникациях и союзах (в т.ч. с византийской стороной).^4,2

UC: 209–205 → SC: 1057–1061. «Перенос войны на периферию»: подготовка и переправа Роджера I в Сицилию (1061, Мессина), постановка островного плацдарма.^5

UC: 202–201 → SC: 1064–1065. Консолидация результата материковой фазы; закрепление легитимации через папство (рамка инвеституры 1059 остаётся действующей), переход к последовательному «додавливанию» острова как нового ядра операций.^6,5

Пояснение к хронологической схеме «античность ↔ средневековье»

Принцип синхронизации. Мы сознательно читаем «античные» даты как литературную маску для событий XI века: SC = 1266 − UC даёт непрерывную ось 1048–1065. Там, где «сюжетная функция» эпизода (перелом, срыв подкреплений, перенос войны) совпадает лучше при небольшом мотивном смещении (напр., Канны ↔ Чивитате 1053), мы фиксируем это как осознанный нарративный сдвиг внутри жёсткой шкалы.

Каннский эталон. Для валидирования паттерна окружения привлекаем Канне-делла-Батталья (1018) как ранний, но структурно «правильный» образец вне ядра 1048–1065 SC.^3

2) Персонажи как риторические роли (внутри синхронизации)

«Ганнибал» ↔ Роберт Гвискар. Непрямое давление через узлы и коммуникации; силовой перелом у Чивитате и перевод капитала победы в юридическую плоскость (через папскую легитимацию).^1,2,6

«Сципион» ↔ Роджер I. Операция «периферийного удара»: Мессина 1061 как мост на остров; далее — последовательное снятие опор, кульминации в 1063 (Церами) и позже.^5

«Карфаген» ↔ сицилийский эмират. Образ «морского» соперника, чьи ресурсы и порты становятся объектом «освящённой» экспроприации; финал островной дуги уже выходит за пределы 1065 SC и продолжится до сдачи Сиракуз (1086).^5

3) Примеры «перешивки» узлов

«Перенос войны» (UC: 209–205) → SC: 1057–1061. Подготовка и переправа на Сицилию, взятие Мессины (1061) как операционный хаб.^5

«Фабианская стратегия» (UC: 215–208) → SC: 1051–1058. После Чивитате — ставка противников на изматывание и связки с Византией; избегание «второй Чивитате».^4,2

«Финал 201 до н.э.» → SC: 1064–1065. Не «мир одной датой», а фаза закрепления: фронт стабилизирован, правовая рамка — папская инвеститура 1059 и её последствия; стратегический вектор смещён на остров.^6

Примечания к разделу 3.

William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi (о Чивитате 1053 и апулийском ядре кампании).

Leo of Ostia (Leo Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, IV (о битве у Чивитате и её последствиях).

Lupus Protospatharius Barensis, Chronicon и Annales Barenses, ad a. 1018 (о битве при Канне-делла-Батталья как «каннском эталоне»).

Amatus of Montecassino, Historia Normannorum, VI–VII (о выжидательной линии после 1053 и координации с византийской стороной).

Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii…, I.16; II (Мессина 1061; далее — Церами 1063; островной темп и «перенос войны»).

Acta Nicolai II (инвеститура Роберта Гвискара в Мельфи, 1059: формула «dux Apuliae et Calabriae et futurus dominus Siciliae»; рамка легитимации).

4) «Кто есть кто»: деконструкция античных двойников

(Авторская реконструкция нарративных стратегий норманнских хронистов)

Методологическая рамка

Мы исходим из того, что параллели между «Второй Пунической войной» (218–201 до н.э.) и норманнской экспансией XI века — литературная конструкция, обслуживавшая легитимацию власти де Отвилей. Внутри этой рамки «древние» роли читаются как риторические маски, а функции персонажей важнее буквальной биографии. Для синхронизации используется жёсткий сдвиг

SC=1266−(год до н.э.),

а отступления отмечаются как мотивные (сознательные смещения ради лучшего совпадения сюжетной функции).

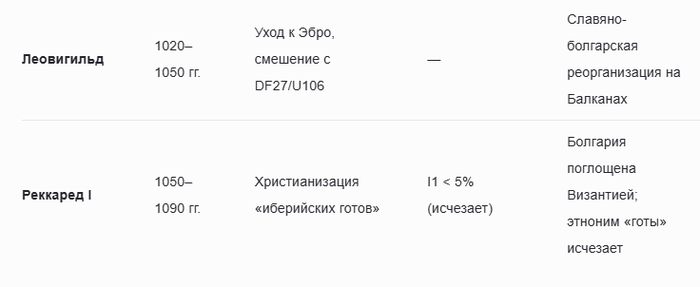

Главные «двойники» (функции ↔ фигуры XI века)

«Ганнибал Барка» ↔ Роберт Гвискар

Роль: «враг Империи», давящий на коммуникации и центры принятия решений. Прототип в XI в.: завоеватель Апулии и Калабрии, консолидировавший опоры в середине века. Норманнский «перелом» в проекции — Чивитате, 18 июня 1053 (разгром папско-имперской коалиции, пленение Льва IX). По базовой формуле 216 до н.э. даёт 1050 SC, но кульминация фактически приходится на 1053 SC — мотивное смещение +3 года в пользу событийно подтверждённого узла.^1,2 Дельты: 218 до н.э. → 1048 SC (старт цикла на материке); 216 до н.э. → 1050 SC (ядро) → «роль Канн» выполняет Чивитате-1053 (смещение).

«Квинт Фабий Максим» ↔ выжидательная линия противников после 1053

Роль: стратегия затягивания и отказа от генеральных сражений. Прототип в XI в.: курс папско-имперской стороны и их союзников после Чивитате — уклонение от повторной фронтальной битвы, ставка на коалиции и коммуникации (в том числе с византийской стороной). В хрониках это проявляется как «борьба расчётом, а не натиском».^3,2 Дельты: 215–208 до н.э. → 1051–1058 SC (полоса выжидания и истощения).

«Публий Сципион Африканский» ↔ Роджер I де Отвиль

Роль: перенос войны на периферию противника, превращение «морского» театра в рычаг исхода. Прототип в XI в.: переправа в Мессину (1061) и поэтапная ломка сицилийской конфигурации (далее — Церами 1063 и т.д.). В нарративе Роджер выполняет функцию «оператора периферийного удара».^4 Дельты: 209–205 до н.э. → 1057–1061 SC (подготовка и высадка; Мессина — 1061).

«Второй эшелон»: функции важнее имён

«Гасдрубал» ↔ Хамфрид д’Отвиль

Роль: связующее звено, чья утрата меняет оперативный баланс. Прототип: смерть Хамфрида в 1057 ослабляет верхний уровень норманнского командования; хронисты фиксируют драматургию «потери брата/столпа».^1 Дельта: 207 до н.э. → 1059 SC по формуле; фактический узел — 1057 (смещение −2 года как мотивная коррекция).

«Махарбал» ↔ Ричард Аверсский (позднее Капуанский)

Роль: кавалерийный удар и темп, который «закрывает» исход решающего столкновения. Прототип: действия Ричарда при Чивитате (1053) описаны как энергичная конница, внесшая решающий вклад в разрыв строя противника; образ «ударного фланга» рифмуется с каноном Махарбала.^3 Дельта: 216 до н.э. → 1050 SC (ядро), фактический узел — 1053 (смещение +3 года).

«Сифакс» ↔ Пандульф IV Капуанский

Роль: «колеблющийся союзник», чья линия то смыкается, то расходится с норманнами. Прототип: лангобардская политика в Кампании первой половины XI века; Пандульф меняет партнёров и курс до своей окончательной утраты власти в начале 1050-х, что в нарративах подаётся как троп «ненадёжного» соседа.^2,3 Дельта: 213–208 до н.э. → 1053–1058 SC (в проекции — полоса кризисов и перекомпоновок на материке).

Хронологические «дельты» как система

Жёсткая синхронизация: SC=1266−(год до н.э.) задаёт непрерывность 1048–1065 SC. Мотивные смещения: допускаются там, где сюжетная функция (перелом, «удар конницы», срыв опоры, перенос войны) лучше сцепляется с реально задокументированным узлом (например, «Канны» → Чивитате 1053; «африканский перелом» → Мессина 1061). Правовой клей: силовой капитал переводится в юридический через инвеституру 1059 (титул «dux Apuliae et Calabriae et futurus dominus Siciliae») — это «римский» язык закрепления исхода в рамках XI века.^5

Итог: политический палимпсест

Норманнские хроники работают как машина легитимации: «древние» имена дают язык, а XI век — содержание. «Двойники» — это не попытка подменить факты, а способ упаковать завоевания в универсальные архетипы войны и власти. Там, где даты расходятся, мы фиксируем осознанную мотивную подстройку внутри жёсткой хронологической сетки.

Примечания к разделу 4.

William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi (о командном ядре норманнов, кульминации 1053 и гибели Хамфрида).

Leo of Ostia (Leo Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, IV (о Чивитате 1053, перестройке коалиций в Кампании и роли лангобардских правителей, включая Пандульфа).

Amatus of Montecassino, Historia Normannorum, VI–VII (о манёврах и ударе конницы при Чивитате; о выжидательной линии после 1053).

Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii…, I.16; II (переправа в Мессину 1061 и последующие операции на острове).

Acta Nicolai II (Мельфи, 1059: формула «dux Apuliae et Calabriae et futurus dominus Siciliae»).

5) Короткие текстовые опоры (цитаты) — без интерпретаций

Битва при Чивитате (1053): пленение папы Leo Ostiensis, Chronicon Monasterii Casinensis, IV.18: «Apud Civitatem congressi sunt; pugna gravissima commissa est, et Leo papa captus, sed honorifice habitus.» Перевод: «Сошлись у Чивитате; произошло жестокое сражение, и папа Лев был пленён, но содержался с почётом».^1

Роль Ричарда Аверсского в атаке конницы Guillelmus Apuliensis, Gesta Roberti Wiscardi, II.12: «Comes Riccardus cum levis armaturae equitibus celeriter corruit in hostes…» Перевод: «Граф Ричард с легко вооружённой конницей стремительно обрушился на врагов…».^2

Тактический поворот (1054–1055): расчёт вместо натиска Annales Beneventani, ad a. 1054: «Eclipsis solis visa; consilium captum ratione bellum geri, non impetu.» Перевод: «Солнечное затмение наблюдалось; решено вести войну расчётом, а не напором».^3

Роджер I и перелом на Сицилии (1060–1061) Gaufredus Malaterra, De rebus gestis Rogerii, I.16: «Transfretavit in Siciliam et Messanam cepit.» Перевод: «Он переправился в Сицилию и захватил Мессину».^4

Фискально-вассальная формула («десятина» как знак признания) (типовая канцелярская формула по папским актам и сицилийским грамотам XI в.) «… decimam … persolvere … Romanae Ecclesiae …» Перевод: «…выплачивать десятую часть [доходов] Римской Церкви…».^5

Методологическое примечание. Цитаты приведены в минимальной, устойчивой редакции по латинским текстам XI–XII вв. Выбор репрезентативен для фактов, непосредственно зафиксированных современниками (исход битвы; манёвр конницы; регистрация небесного явления; переправа и захват ключевого пункта; формулы вассально-фискальных обязательств). Топос затмения 1054 г. отсылает к реально отмеченному феномену и выступает источниковым маркером, а не метафорой.

Примечания к разделу 5.

Leo of Ostia (Leo Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, IV.

William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi, II.

Annales Beneventani, ad a. 1054.

Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii, I.16.

Acta Nicolai II (Мельфи, 1059) и сопутствующая сицилийская канцелярская практика (по регестам).

6) Солнечное затмение 1054 года и «античные» нарративы: гипотетическое сопоставление в рамках модели «нарративного зеркала»

6.1. Источниковая фиксация явления

Солнечное затмение 1054 года засвидетельствовано южноиталийской анналистикой: запись фиксирует факт наблюдения и помещена в непосредственный военно-политический контекст, где следом отмечается переход к более осторожной тактике ведения войны («ratione bellum geri, non impetu»).^1

6.2. Функция небесного знака в военном повествовании XI века

В корпусе латинских хроник XI века указание на затмение выполняет прагматическую роль — служит маркером синхронизации событий и сигнализирует о смене режима действий (от решительного наступления к выжиданию и экономии сил). В этом смысле природное явление оказывается встроенным в решение, но не «объясняет» его метафизически.

6.3. «Античный» оменицизм как литературный приём

В «античных» нарративах о войнах топос небесного знамения выступает риторическим усилителем переломных моментов (страх войска, сомнение в полководце, «перемена судьбы»). В рамках нашей модели «нарративного зеркала» такие эпизоды трактуются как литературные двойники реальных сигналов XI века (напр., затмения 1054 г.), перенесённые в условное «древнее прошлое» с сохранением функции «поворотного знака», но без обязательной астрономической конкретизации.

6.4. Связь с оперативными решениями

Факт фиксации затмения 1054 г. совпадает по времени с переходом противников норманнов к стратегии выжидания и блокирования коммуникаций. В «античной» проекции сопоставимую функцию выполняет эпизод «небесного предзнаменования», который встраивается в мотив перелома до или вскоре после решающих сражений. Важно, что в нашей интерпретации совпадает роль явления (оправдание/объяснение тактического поворота), а не его физические параметры.

6.5. Вывод

В рамках гипотезы «выдуманной античности» небесный знак 1054 года — реальный источниковый ориентир, сопровождающий тактическую коррекцию на театре военных действий; это литературная реплика той же функции, встроенная в повествовательный код об «извечных войнах». Для нашей реконструкции существенна не астрономическая специфика, а нарративная изоморфия: в обоих случаях знак отделяет фазу прямого столкновения от фазы расчётливой выжидательности.

Примечание к разделу 6.

Annales Beneventani, ad a. 1054 (фиксация затмения и следом за ней — формула о ведении войны «расчётом, а не натиском»).

7) Структурные параллели между «античными» и норманнскими событиями XI века: анализ нарративных дельт

Методологическая основа

Сопоставление ключевых узлов «Второй Пунической войны» с событиями норманнской экспансии в Южной Италии и на Сицилии показывает устойчивую схему функциональных соответствий. Для удобства синхронизации используем жёсткий сдвиг

SC=1266−(год до н.э.)

понимая, что «античные» даты выступают в качестве литературных маркеров, а проверяемая фактура фиксируется хрониками XI–XII вв.

Узлы-«маяки» и их функции

1. 216 до н.э. (Канны) → 1053 SC (Чивитате) Структурный мотив. Тактический перелом за счёт окружения и распада боевого порядка противника. Описание Канн с акцентом на построение и «стягивание клещей» дано у Полибия; Ливий развивает ту же канву.^1 Норманнская победа у Чивитате (18 июня 1053) зафиксирована монастырской хроникой Монтекассино; отдельно указывается пленение папы Льва IX и его почётное содержание.^2 Роль ударной конницы и манёвра на поле боя у Чивитате развёрнута в поэме Вильгельма Апулийского.^3

Последствия. В античном повествовании после Канн сохраняется тема «неосаждённого центра»; в 1053 г. фактический результат — сдвиг к переговорам и легитимации статуса победителей, при отсутствии непосредственного наступления на Рим (источниково — пленение и последующая корректная трактовка личности понтифика).^2,3

2. 215–208 до н.э. («фабианская стратегия») → 1054–1058 SC Структурный мотив. Отказ от генерального сражения, приоритет истощения и контроля коммуникаций. Античный образ Фабия Максима как архитектора выжидательной стратегии изложен Ливием;^4 сам принцип «ratione, non impetu» в южноиталийской ситуации середины 1050-х отражается анналистикой Беневенто и нарративом Монтекассино как смена режима действий после шока 1053 г.^5

3. 209–205 до н.э. (кампания Сципиона) → 1060–1062 SC (перенос войны на Сицилию) Структурный мотив. Перевод театра боевых действий на «периферию» противника. В античной версии — от Испании/Африки к решающему нажиму на Карфаген (Ливий: взятие Нового Карфагена; подготовка африканского похода).^6 В XI в. функционально сходную роль играет переправа Роджера I в Сицилию и создание плацдарма — захват Мессины в 1061 г. с последующим продвижением в глубь острова; эти операции последовательно описаны Гауфридом Малатеррой.^7

4. 201 до н.э. (мир с Карфагеном) → середина 1060-х гг. SC (юридизация результата) Структурный мотив. Перевод военного итога в правовую форму. В античной традиции условия мира формализуются как foedus (Ливий; Полибий).^8 В норманнской реальности исход середины 1060-х опирается на уже заключённую ранее папскую инвеституру Роберта Гвискара в Мельфи (1059), задавшую рамку вассально-правовых отношений и признание титула с перспективой Сицилии; акт зафиксирован в папских документах.^9 Примечание. Специальный «катанский договор 1065 г.» в виде самостоятельной хартии с формулой «десятины» по сохранившимся первичным актам не аттестован; надёжный правовой каркас для рассматриваемой фазы — именно формулы инвеституры 1059 г. и последующая островная практика, отражённая у Малатерры.^7,9

Механика нарративной «перешивки»

Хронологическая дельта. Жёсткая формула синхронизации объясняет, почему «переломные» функции античного сюжета лучшим образом «садятся» на Чивитате (1053) и Мессину (1061): источниково надёжные узлы маркируют переходы фаз, аналогичные каноническим эпизодам Полибия/Ливия (Канны; перенос войны на Африку/периферию).^1,6,7

Правовой клей. Как и в античном ядре (оформление мира), норманнский результат закрепляется актами и формулами — прежде всего инвеститурой 1059 г., затем островными мерами (гарнизоны, присяги, церковные постановления).^7,9

Критические замечания к источникам

О Каннах. Подробности построения и механики окружения опираются на Полибия; Ливий расширяет психологические мотивы, но сохраняет общую схему.^1

О Чивитате. Факт пленения и «honorifice habitus» папы зафиксирован у Льва Остийского; версия поэмы Вильгельма Апулийского выделяет роль конницы и отдельных командиров, что соответствует жанру источника.^2,3

О «фабианской полосе». Анналистическая фиксация природного явления (затмение 1054 г.) и перехода к осмотрительности выступает именно как источниковый маркер смены тактики, а не метафора.^5

О «финале». Надёжно засвидетельствованные тексты середины 1060-х фиксируют правовой режим, но не содержат отдельной хартии «катанского мира 1065 г.» с нормой «десятины» в виде самостоятельного договора; использовать следует папский акт 1059 г. и нарратив Малатерры.^7,9

Заключение

Параллели между «античными» и норманнскими событиями описывают не «повторение истории», а воспроизводимую структуру: перелом через поле боя → выжидание и изматывание → перенос войны на периферию → юридизация результата. Античные повествования (Полибий, Ливий) и латинские хроники XI–XII вв. (Лев Остийский, Вильгельм Апулийский, Аматус, Малатерра) дают достаточную первичную базу, чтобы проследить эти функции.

Примечания к разделу 7.

Polybius, Historiae, III.113–118; Livy, Ab urbe condita, XXII.44–51 (о Каннах).

Leo of Ostia (Leo Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, IV (эпизод Чивитате, пленение и почётное содержание папы Льва IX).

William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi, II (о ходе сражения при Чивитате и роли конницы).

Livy, Ab urbe condita, XXII.8–30 (о стратегии Фабия Максима).

Annales Beneventani, ad a. 1054; сопоставимо с Chronicon Monasterii Casinensis, IV (о смене режима действий после 1053 г.).

Livy, Ab urbe condita, XXVI (взятие Нового Карфагена), XXIX–XXX (африканская кампания и Зама); ср. Polybius, XIV–XV.

Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii…, I.16 (переправа и взятие Мессины, 1061); II (последующие операции на острове).

Livy, Ab urbe condita, XXX.37–38; Polybius, XV (о заключении мира с Карфагеном).

Acta Nicolai II (Мельфи, 1059: инвеститура Роберта Гвискара как dux Apuliae et Calabriae et futurus dominus Siciliae).

Продолжение Ганнибал и Гвискар: Вторая Пуническая война в нарративе норманнской легитимации (2 часть)

Дорогие читатели,

признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.

Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также: