Раздел I. Сибирь в воспоминаниях декабристов.

Декабристы оказались в ссылке в Сибири после неудавшегося восстания на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в декабре 1825 г. Восстание декабристов было попыткой группы дворян и офицеров Российской армии изменить форму правления в стране и установить конституционную монархию или республику. Однако восстание было подавлено, и многие его участники были арестованы и подвергнуты судебному разбирательству.

После восстания большинство декабристов были арестованы и подвергнуты допросам. Следствие велось с целью выявить всех участников заговора и степень их вовлеченности. На основании результатов следствия декабристы были осуждены на различные наказания. Многие из них были приговорены к каторжным работам или ссылке в Сибирь. Приговоры зависели от степени участия в восстании и личной позиции каждого декабриста.

Осужденные декабристы были отправлены в Сибирь, где их ждали тяжелые условия жизни и труда. Путь до мест ссылки был долгим и трудным, что само по себе являлось частью наказания. По прибытии в Сибирь декабристы сталкивались с еще более суровыми условиями. Жизнь в ссылке была полна лишений: плохое жилье, скудное питание и изнурительный труд на каторге. Климат Сибири с её долгими зимами и экстремальными морозами добавлял трудностей. Однако, несмотря на все испытания, декабристы не падали духом. Они старались поддерживать друг друга, организовывали образовательные кружки, занимались наукой и искусством.

Некоторые декабристы, такие как Сергей Волконский и Михаил Бестужев, даже находили время для литературного творчества, описывая свои переживания и наблюдения. Их мемуары и письма стали ценными историческими документами, отражающими жизнь в ссылке и влияние этого опыта на их мировоззрение.

Первое и наиболее заметное отличие Сибири от Европейской России, которое сразу бросалось в глаза декабристам, заключалось в отсутствии крепостного права. Этот факт оказывал значительное влияние на жизнь местных крестьян, способствуя их относительной зажиточности и самостоятельности, что часто отмечалось ссыльными декабристами в их мемуарах. В отличие от Европейской России, где крепостничество создавало глубокий социальный разрыв, в Сибири крестьяне жили и работали в условиях личной свободы, что, по мнению декабристов, способствовало более справедливому общественному устройству.

Декабристы, многие из которых были представителями дворянства и искренне стремились к реформам, считали, что крепостничество не только угнетает крестьян, но и углубляет социальное неравенство. Они видели в Сибири пример общества, где личная свобода и независимость могли быть достигнуты даже в условиях сурового климата и тяжелых жизненных обстоятельств.

А. М. Муравьев, один из видных декабристов, особо подчеркивал контраст между унизительным крепостным положением в центральной России и ситуацией в Сибири. Он отмечал, что несмотря на тяжелые условия, в которых оказывались ссыльные крестьяне, прибывающие в Сибирь, обретаемая ими личная свобода делала их положение значительно лучше по сравнению с крепостными в России. По мнению Муравьева, благодаря хорошему поведению и настойчивости, эти люди могли устраиваться вполне прилично и даже достигать благосостояния[1].

Н. В. Басаргин утверждал, что отсутствие крепостной зависимости положительно сказывается на благосостоянии сибирских крестьян, которых он описывал как народ «достаточно смышлёный и зажиточный»[2]. Это мнение находит подтверждение в записках И. И. Пущина, отмечавшего определённую образованность сибиряков и меньшее социальное расслоение в регионе, что препятствовало «большой нищете»[3].

Однако нельзя согласиться с утверждением некоторых исследователей об идеализации декабристами сибиряков и, прежде всего, крестьянства[4]. Как внимательные наблюдатели, они также указывали на негативные аспекты сибирской жизни. В частности, В. К. Кюхельбекер выделял такие распространённые пороки, как пьянство, распутство и склонность к обману.

Н. В. Басаргин, служивший в Ялуторовске в 1848-1857 гг., с сожалением писал о чиновничьем произволе как основной причине многих из этих народных пороков: «Крестьяне, которые наиболее терпят от него (лихоимства чиновников), так им заражены, что когда кто-нибудь из них поступит на общественную должность в своей волости, то неизбежно становится отъявленным взяточником и готов всеми средствами притеснять своих собратьев»[5].

Как отмечает в своей работе Г. П. Шатрова, Г. С. Батеньков описывал существование в Сибири «обширных пустынь, до которых еще не дошла рука работника, и где напрасно пропадают многие природные богатства». Эти территории, полные нераскрытого потенциала, оставались нетронутыми из-за отсутствия должного освоения и развития. В сибирских деревнях наблюдалась значительная имущественная дифференциация, что создавало глубокие социальные разрывы среди населения. Процветали кабальные отношения, при которых бедные крестьяне часто оказывались в зависимом положении от своих более состоятельных соседей. Культура грамотного землепользования отсутствовала, что во многом объяснялось нехваткой необходимых средств и примитивными орудиями труда, которые затрудняли эффективное ведение хозяйства[6].

Д. И. Завалишин в своих записках указывал на то, что богатые крестьяне, используя свои накопления, могли ставить бедных в зависимое положение. Они предоставляли крестьянам деньги в долг на уплату повинностей, а затем безжалостно вынуждали их расплачиваться вдвойне и втройне своим трудом. Это создавало порочный круг эксплуатации, где бедные крестьяне, находясь в нужде, становились заложниками финансовой и социальной зависимости[7].

Интересен также взгляд декабристов на вопрос статуса Сибири в составе Российской империи. В «Русской правде» П. И. Пестеля обсуждается идея о целесообразности предоставления региону областной самостоятельности. Он предлагал разделить Россию на 10 областей, одной из которых должна была стать Сибирь[8].

Согласно «Конституции» Н. М. Муравьева, российское государство планировалось разделить на ряд самоуправляющихся «держав», включая «Обийскую и Ленскую». Это предложение отражало стремление декабристов к децентрализации власти и предоставлению регионам большей автономии, что, по их мнению, способствовало бы более справедливому управлению и развитию отдалённых территорий[9].

Декабристы, увлеченные стремлением к реформам и преобразованиям, также проводили многочисленные параллели между освоением Сибири и Североамериканского континента. Еще в 1920-х гг. М. К. Азадовский подметил, что такие видные декабристы, как Н. В. Басаргин, Н. А. Бестужев, И. И. Пущин, А. Е. Розен и В. И. Штейнгель, активно сравнивали Сибирь с Соединенными Штатами Америки особенно в контексте политического развития[10].

Находясь в суровой, но богатой природными ресурсами Сибири, Н. И. Бестужев и М. А. Фонвизин погружались в изучение опыта демократического устройства, переводя главы из книги А. де Токвиля «О демократии в Америке». Они проявляли глубокий интерес к истории колонизации Северной Америки. Этот интерес свидетельствовал о стремлении декабристов адаптировать лучшие практики и применить их к условиям Сибири[11].

И. И. Пущин верил в возможность самостоятельного существования региона и необходимость отделения от метрополии в виде России. Он видел в этом путь к свободе и процветанию, аналогичный тому, как американские колонии отделились от Англии[12]. В письме от 5 марта 1845 г. И. И. Пущин писал: «Я не иначе смотрю на Сибирь, как на Американские Штаты. Она могла бы тотчас отделиться от метрополии и ни в чем не нуждалась бы богатая всеми дарами природы. Измените несколько постановления, все пойдет улучшаться»[13]. Эти слова отражали его веру в огромный потенциал Сибири и необходимость лишь небольших законодательных изменений для достижения прогресса.

Многие впечатления декабристов о Сибири были отрицательными. М. С. Лунин наиболее точно описывал их эмоционально тяжелое состояние. По его мнению, невежество местного населения и суровость климата стирали из умов бывшей интеллигенции всякий «тип изящного». Яркие впечатления и грациозность воображения сменялись здесь «спокойствием и скукой»[14].

Ссыльные декабристы обращали внимание на недостаточное развитие производительных сил, отсутствие обрабатывающей промышленности, административный произвол и негативное влияние штрафной колонизации в Сибири. Они подчеркивали отрицательное воздействие каторги и ссылки на состояние общества и одновременно демонстрировали бездействие и беспомощность местных сибирских властей. Центральные власти, по их мнению, проявляли глубокое безразличие к реальным нуждам и перспективам развития региона, уклоняясь от решения проблем, которые обременяли местных жителей[15].

Указывалось на крайне тяжелое положение ссыльнокаторжных, что нашло отражение в мемуарах декабристов, особенно в связи с их пребыванием на Петровском чугуноплавильном заводе, где ссыльные составляли большинство. М. А. Бестужев, например, описывал труд приписанных к заводу крестьян, которые были «обречены на участь, еще горшую каторжной…»[16].

К таким же заключениям приходил Н. В. Басаргин. Он указывал на варварские и консервативные элементы многих мер, применяемых к осужденным законом людям. Развивая эту мысль, можно говорить о недостаточной развитости инфраструктуры полицейской охраны в регионе. Власти не имели возможности отправлять людей на поиски беглых преступников из-за ограниченных ресурсов и огромных территорий. Поэтому помощь оказывали коренные жители, которым «позволялось ловить ссыльного и, в случае сопротивления, убивать его» за вознаграждение в 10 руб. ассигнациями[17].

В письмах Борисовых говорится, что Сибирь испытывает трудности из-за неудобств перевозок, однако имеет потенциал сделать жизнь крестьянина не только обеспеченной, но и богатой. В качестве доказательства они упоминают, что все «местные богачи» начинали с работы продавцами в купеческих лавках, а затем разбогатели за счет внутренней торговли, которая, по их мнению, «в некоторых аспектах может быть выгоднее внешней торговли» с Китаем»[18].

Все вышеперечисленные примеры, по мнению декабристов, демонстрируют недостаточное понимание центральной властью особенностей региона. Пытаясь навязать в Сибири порядки, действующие в Европейской России, государство лишь «усиливало путаницу и недовольство», как отмечал декабрист Е. П. Оболенский: «У нас чистая демократия невозможна без чистого деспотизма»[19].

Н. В. Басаргин описывал природу Сибири как «величественную» и отмечал невероятное разнообразие ее животного и растительного мира. Особое внимание он уделял уникальному виду прибрежных скал Забайкалья, которые напоминали «фантастическую архитектуру», словно созданную не природой, а руками человека. Также его поражало многообразие цветов, которые, казалось, могли бы украшать даже самые изысканные оранжереи. Эти впечатления, по словам декабриста, «никогда не изгладятся» из памяти, настолько они были поразительны и глубоко врезались в его сознание[20].

А. Е. Розен разделял подобные чувства и мысли, сравнивая далекие «гранитные» холмы, видневшиеся на горизонте, с «древними замками с башнями», словно сошедшими со страниц рыцарских романов. Эти образы, как и у Басаргина, вызывали у него восхищение и удивление, оставляя неизгладимый след в душе[21].

Братья Борисовы в своих письмах к сестрам с энтузиазмом описывали природные особенности края, делая акцент на обилие болот, которые соседствуют с «сухим и здоровым климатом». Они убедительно доказывали, что этот климат предоставляет отличные возможности для выращивания богатых урожаев «хлебных растений и практически всех видов огородных овощей». Эти выводы декабристы основывали на свидетельствах местных жителей, которых называли «туземцами». По мнению Борисовых, даже продукция соседних деревень демонстрировала, что климат, почва и земля Сибири исключительно благоприятны для земледелия. Кроме того, братья подчеркивали значимость наличия скота в регионе. Они отмечали, что даже при самом скромном содержании овцы способны приносить существенную часть доходов, особенно если они имеют доступ к «вольным пастбищам, что весьма прибыльно». Эта деталь показывала, что животноводство может стать важным источником дохода, дополняя и обогащая экономику региона[22].

Декабристы находили выражение своих впечатлений о Сибири в многочисленных личных заметках. Будучи убежденными в большом потенциале региона, декабристы мечтали о будущем, где Сибирь развивала бы свои производительные силы и инфраструктуру, что позволило бы ей встать на одну ступень с Центральной Россией. Воспоминания декабристов о Сибири представляют собой бесценный источник информации для историков и исследователей, так как они позволяют глубже понять не только исторические процессы, но и ментальность, отношение и жизненный путь людей, оказавшихся в непривычной для них среде. Воспоминания декабристов о Сибири вносят значительный вклад в изучение истории региона, предоставляя уникальные свидетельства о жизни, культуре и природных условиях Сибири первой половины XIX в.

Раздел II. Сибирь в воспоминаниях петрашевцев.

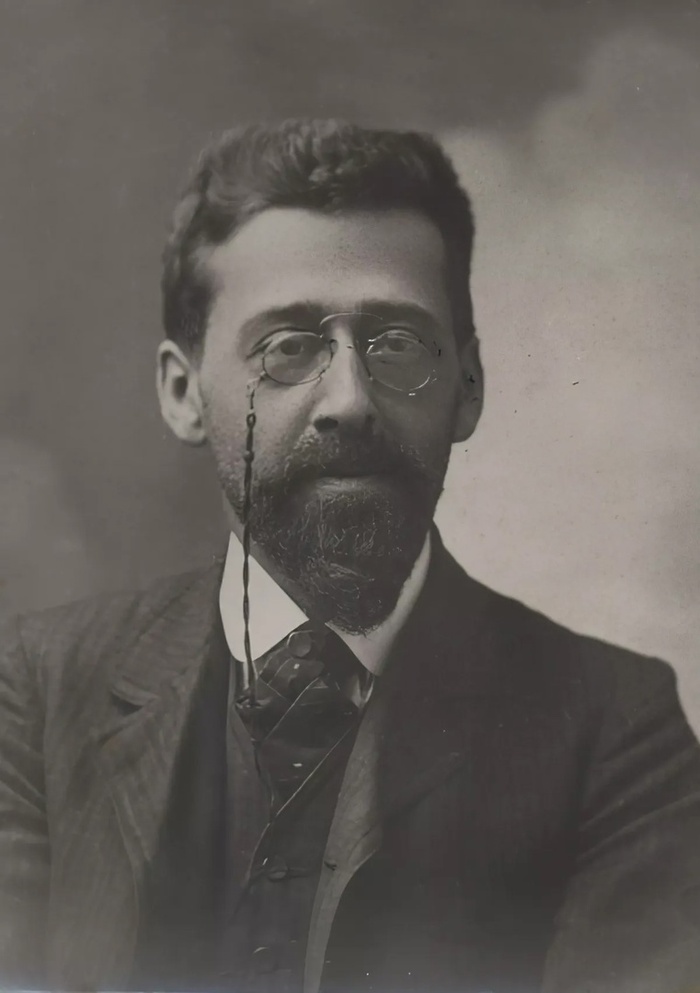

Дворянин М. В. Буташевич-Петрашевский, имея широкие связи в различных слоях столичного общества, с середины 1840-х гг. организовывал в своем доме литературно-публицистические вечера, известные как «пятницы». На этих встречах передовые и прогрессивные образованные люди обсуждали идеи французских социалистов-утопистов, критиковали устаревшие российские порядки и мечтали об освобождении крестьян.

Здесь открыто анализировались теории Ш. Фурье, Сен-Симона и Прудона, обсуждались преимущества республиканского государства и правовые конституционные свободы, которые уже были реализованы в некоторых европейских странах. Самым спорным документом, обсуждавшимся на этих встречах, было письмо Белинского к Гоголю 1847 г., которое получило широкое распространение среди молодежи в университетских городах.

Участники обсуждений не имели формальной организации, однако в декабре 1849 г. суд обошелся с ними крайне сурово: они были объявлены государственными преступниками, и 21 человеку был вынесен смертный приговор, который впоследствии был заменен различными наказаниями, включая ссылку в Сибирь.

Высказывания петрашевцев о Сибири хорошо прослеживаются в «Иркутских губернских ведомостях», организованной Н. А. Спешневым. Встав у руководства газетой, Спешнев при помощи петрашевцев и других прогрессивно настроенных представителей интеллигенции, стремился сделать газету в какой-то степени действенным органом. В многочисленных авторских заметках, редакторских примечаниях к отдельным статьям он призывал следовать гласности, разъяснял ее принципы, стремился вызвать полемику по ряду вопросов. Это стремление к открытости и обсуждению актуальных проблем было направлено на то, чтобы привлечь внимание общественности к насущным вопросам Сибири и способствовать развитию региона.

Спешнев и его соратники видели в газете не просто средство массовой информации, а платформу для выражения различных мнений и платформу для обсуждения социальных и политических реформ. Они стремились сделать «Иркутские губернские ведомости» голосом прогрессивных идей, который бы вдохновлял читателей на размышления и действия. В этом контексте газета стала важным инструментом для распространения взглядов Петрашевцев, которые были заинтересованы в улучшении условий жизни в Сибири и повышении уровня осведомленности общества о проблемах региона.

Петрашевцев не устраивал порядок, который они считали настоящим беспорядком: произвол, отступления от закона, иногда даже невозможного к применению, несостоятельность бюрократической обрядности, разного рода лихоимство и казнокрадство, а также личные отношения между начальниками и подчиненными. По их мнению, такая система приводила к тому, что все выходило плохо, и постоянно возникал разлад между словами и делами, между бумажными идеалами и горькой действительностью[23].

Петрашевцы также обсуждали вопрос присоединения Амура к России, который тогда сильно волновал сибиряков. Присоединение и освоение новых восточных земель было одной из главных задач генерал-губернатора Восточной Сибири. Этот стратегический шаг не только расширял границы Российской империи, но и открывал новые экономические и политические перспективы. В этот процесс были вовлечены не только чиновники, но и сибирское купечество, увидевшее в этом значительную выгоду. Купцы рассчитывали на развитие торговли и установление новых торговых путей, что могло бы принести им немалые прибыли.

Однако, несмотря на видимые преимущества, вопрос присоединения Амура вызывал и множество споров. Некоторые опасались, что этот процесс может привести к дополнительным конфликтам с соседними государствами и потребует значительных финансовых и человеческих ресурсов. Петрашевцы, в свою очередь, обсуждали не только военные и политические аспекты, но и социальные последствия таких изменений. Они поднимали вопросы о том, как это повлияет на жизнь простых сибиряков, какие условия будут созданы для переселенцев и как изменится культурный ландшафт региона.

Никто не сомневался в полезности и необходимости начавшейся колонизации Приамурья, однако практическая деятельность властей вызывала разногласия. Демократические слои не могли принять официальные методы. Львов, который посвятил специальную статью вопросу наделения переселенцев землей на Амуре, предлагал предоставить им максимально возможное самоуправление, чтобы они сами могли решить, какое землевладение предпочесть, общинное или частное[24].

В своих публикациях петрашевцы активно отвергали политику обязательного заселения Приамурья, предлагая взамен вольную колонизацию этого стратегически важного региона. Они считали, что такой подход позволит привлечь людей, действительно заинтересованных в освоении новых земель, а не вынужденных переселенцев. Петрашевский и Львов не ограничивались критикой только на словах; они призывали к большей прозрачности в действиях местной администрации и правительства, настаивая на необходимости придавать огласке все решения и действия, касающиеся заселения и развития Амура. Петрашевский в одной из своих статей развернул детальное разоблачение корыстных интересов, скрытых за фасадом Амурской компании. Он показал, что организаторы компании, прикрываясь красивыми фразами о развитии торговли и процветании региона, на самом деле были озабочены исключительно собственной выгодой. Их действия, по мнению Петрашевского, свидетельствовали о полном пренебрежении к реальным нуждам и интересам присоединенных территорий. Это лицемерие, как он подчеркивал, наносило ущерб не только экономическим перспективам края, но и моральному авторитету властей[25].

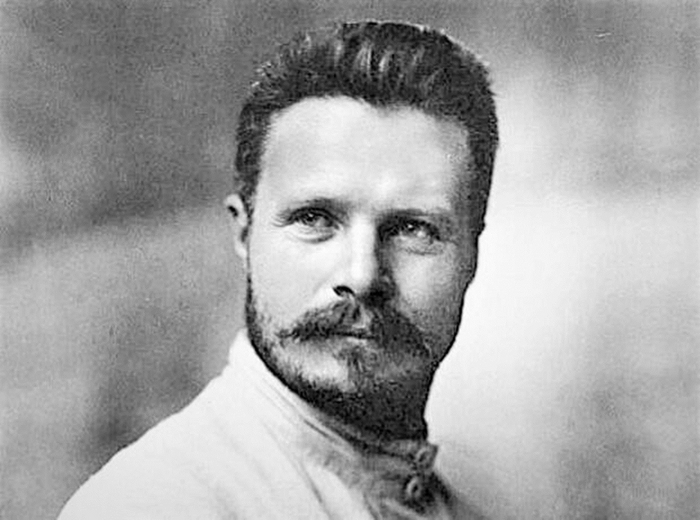

Творчество Ф. М. Достоевского, отправленного на каторгу в Омск с 1850 по 1854 гг., а затем служившего в Семипалатинске до 1859 г., стало важным источником для понимания образа Сибири в русской литературе. Пребывание в этом суровом и отдалённом крае оставило неизгладимый след в его жизни и оказало глубокое влияние на его мировоззрение и произведения.

Для Достоевского Сибирь ассоциируется исключительно с пережитыми страданиями и трагическими моментами его жизни. В своих произведениях он не уделяет внимания описанию живописных пейзажей или культурного наследия этого региона. Вместо этого, его творчество сосредоточено на человеческой драме и эмоциональных испытаниях, которые он пережил в этом суровом крае.

В «Записках из Мёртвого дома» Достоевский с большой художественной силой изображает жизнь заключённых на каторге. Это произведение стало первым в русской литературе, посвящённым теме сибирской каторги, и передало страдания и унижения людей, заживо погребённых в «мёртвом доме». Через свои произведения Достоевский стремился показать не только личные муки, но и общую трагедию тех, кто оказался в подобных условиях[26].

Сибирь оставила глубокий след в его жизни и творчестве,и отношение Достоевского к этому региону оставалось резко отрицательным. По воспоминаниям семипалатинского прокурора А. Е. Врангеля, Достоевский утверждал, что у Сибири нет будущего. Этот негативный взгляд на регион был сформирован под влиянием тяжёлых испытаний, которые он пережил, и стал неотъемлемой частью его литературного наследия[27]. В своих письмах брату Ф. М. Достоевский затрагивал народный менталитет. По его мнению, «каторжный» народ Сибири был раздражителен, озлоблен и преисполнен ненависти к дворянам[28]. На этом фоне неприятными ему показались и города. Про Омск он говорил как про «гадкий городишка» с неприятным ему климатом[29].

Как и любые политические ссыльные, петрашевцы не могли избежать изучения, пусть даже поверхностного, места своей каторги и ссылки, а также оценки будущего Сибири и её потенциала. В отличие от традиционных представлений того времени, изображавших Сибирь как холодное и мрачное место, некоторые петрашевцы, такие как Н. А. Спешнев, предлагали более многостороннюю и объективную оценку региона. В письме к матери он описывает Нерчинский округ следующим образом: «Климат здоровый, хотя несколько суроват по возвышенности страны над морем; чернозем и тот еще почти везде новь растительность богатая, скота очень много – рыбы и дичи бездна самой вкусной, овощи и все хлеба удаются. Зима только несколько долга - от 7 до 8-ми месяцев и весны и осени нет»[30]. Отличающаяся оценка климата может исходить из личных предпочтений людей. Этим можно объяснить разные оценки Н. А. Спешнева и Ф. М. Достоевского.

Петрашевцы часто обращали внимание на непростую жизнь сибирских крестьян. Интересное описание сибирского населения вдоль Московского тракта дал Р. А. Черносвитов в одном из следственных показаний. Он начинает с описания жителей Западной Сибири: «Вот что я знаю об этом крае: народ, занимаясь исключительно земледелием, тих и скромен, понятия его ограничиваются почти первыми потребностями его быта; в исправнике и заседателе чтит закон, но не любит чиновника, а боится его, как огня. Этот народ безответный. Страна весьма мало населена, посельщики (вероятно, уголовные ссыльные), редко живут домами, но большею частию в работниках и известны своею безнравственностью и пьянством; народ не любит их. Впрочем, многие посельщики живут хозяевами и пользуются именем людей честных. Жалоб на участь не услышишь в этом крае, все и все довольны…»[31]. В своих показаниях он говорит о простоте сибирского народа, малой населённости и бедности населения. Чаще всего он упоминает о бедственном положении людей в заводских районах Барнаула, где народу было сложно работать на заводах ввиду долгого пути на работу[32].

Петрашевцы также внимательно следили за жизнью коренных народов Сибири. В статье «Несколько мыслей о Сибири» Петрашевский подчёркивал, что отношения между различными народами должны быть дружественными и братскими. Его интересовала не только судьба отдельных сибирских народов, но и выдающихся национальных деятелей[33]. Подобное отношение было и у других петрашевцев, которые описывали взаимоотношения русского населения с коренным. Г. Н. Потанин упоминал о товарных отношениях казаков с киргизами[34].

Много писали петрашевцы о сибирской ссылке. Достоевский, Толль и Львов выражали схожие взгляды на состояние ссылки и каторги, признавая их неудовлетворительность как метода перевоспитания преступников. Львов даже предложил детализированный план реформирования системы наказаний и ссылки в Сибирь. Все трое отмечали, что многие из них оказались на каторге и в ссылке из-за судебной несправедливости или были вынуждены совершить преступления из-за бедности и нищеты. Так, Толль писал о впечатлениях человека, только что приехавшего на каторгу: «Сколько типов могучих, целостных, непочатых натур встречалось ему тут!... Как общественный деятель он имел под рукой материалы для изучения всех сторон нашего общества»[35]. Политических ссыльных петрашевцы, конечно, выделяли из общей массы сосланных, всячески подчеркивая их высокий нравственный уровень и большую образованность.

Подобно декабристам, петрашевцы рассуждали о возможном будущем и лучшем пути благоустройства Сибири. Большинство петрашевцев считали, что первым шагом на пути улучшения жизни населения Сибири должны стать буржуазные реформы и ликвидация феодальных пережитков. Как в печати, так и в устных беседах они настойчиво утверждали, что необходимо перейти к вольнонаемному труду в промышленности, предоставить местному населению определенную долю самоуправления, ввести гласность в печать и судопроизводство[36]. Часто подвергались критике Сибирские власти. Обращалось внимание на произвол и корысть чиновников. Наибольшей критике подвергали власть петрашевцы, находящиеся в Восточной Сибири.

Петрашевцы проявляли глубокий интерес к экономике региона. Особенно активно писал об этом Ф. Н. Львов. Он утверждал, что промышленность Сибири не может развиваться быстро по четырём причинам: редкая населённость, недостаток сырья, нехватка капиталов и законодательные преграды. Львов написал несколько статей о минеральных богатствах Сибири и развитии промышленных отраслей. Он выступал за переход промышленности на буржуазный путь развития, использование техники и даже предлагал создать общество, которое способствовало бы подъёму экономики Восточной Сибири[37].

Петрашевцев волновали вопросы будущего Сибири и её значения. Петрашевский ещё до создания кружка заметил уникальность положения Сибири и пришёл к выводу, что именно там легче всего основать республику. В 1841 г. он записал: «Мне думается, что Сибирь заменит настоящую Россию и что в ней-то и возникнет народность русская без примеси, и правление республиканское будет в ней господствующим»[38].

Эта идея о специфическом положении Сибири сохранялась у него и в последующие годы, во время каторги и ссылки. В статье «Несколько мыслей о Сибири» он отмечал, что Сибирь может оказать благотворное влияние на азиатские народы благодаря отсутствию крепостного права. Сибирь граничит со многими странами; азиатские народы не считают русских в Сибири завоевателями, как европейцев, а своими давними соседями. Поэтому каждый пункт на нашей границе может стать опорной базой «для распространения нашего нравственного и промышленного влияния на эти страны»[39]. Если распространение «промышленного влияния», по мнению Петрашевского, означало передачу народам Азии достижений науки и техники, то распространение «нравственного влияния» подразумевало прежде всего пропаганду социалистических идей. Петрашевский считал распространение социализма среди народов Азии главной задачей Сибири[40]. Встречались и более пессимистичные взгляды на будущее Сибири. Так, Ф. М. Достоевский по словам Врангеля, «во время наших бесед о Сибири он горячо доказывал мне, что у Сибири нет будущности, так как все ее реки впадают в Ледовитый океан и другого выхода в море нет»[41].

Высказывания петрашевцев о Сибири были естественным продолжением их прогрессивного мировоззрения. Они не только обращали внимание на тяжёлое положение крестьян и рабочих в этом обширном регионе, но и активно выражали своё несогласие с произволом местных властей, который угнетал население. Петрашевцы ратовали за быстрое и свободное от бюрократических преград развитие экономики Сибири, видя в этом ключ к улучшению жизненных условий её жителей. Они верили, что только крупные политические перемены в центре страны могут привести к коренному улучшению жизни угнетённых классов в Сибири, создавая условия для справедливого и устойчивого развития. Воспоминания петрашевцев позволяют подробнее изучить состояние дел в Сибири и рассмотреть разнообразные точки зрения на неё, так как среди них встречаются порой противоположные мнения относительно региона. Это позволяет оценить регион с разных сторон и составить наиболее объективную картину положения Сибири середины XIX в.

Заключение.

Рассмотрев взгляды декабристов на Сибирь, можно построить её образ в XIX в. Хоть они и были в похожих условиях: ссылка за политическую деятельность, антагонизм с властью, можно увидеть разные подходы к описанию и ощущению Сибири.

Декабристы находили способы выразить свои глубокие впечатления о Сибири через разнообразные личные заметки. Эти заметки отражали визуальные и эмоциональные образы региона и личные переживания и размышления. Будучи убежденными в огромном потенциале Сибири, декабристы мечтали о времени, когда этот край сможет полностью раскрыть свои производительные силы и развить инфраструктуру до уровня, сопоставимого с Центральной Россией. Они видели в этом не только возможность для экономического роста и процветания, но и шанс для Сибири занять достойное место на карте России.

Воспоминания декабристов о Сибири представляют собой ценный кладезь информации для современных историков и исследователей. Их свидетельства позволяют воссоздать исторические процессы того времени и понять отношение и жизненный путь людей, которые оказались в столь непривычной и суровой среде. Благодаря этим воспоминаниям, мы можем лучше осознать, как декабристы адаптировались к новым условиям, какие трудности им приходилось преодолевать и какие надежды они питали. Кроме того, воспоминания декабристов вносят значительный вклад в изучение истории региона, предоставляя уникальные и детальные свидетельства о жизни, культуре и природных условиях Сибири первой половины XIX века.

Воспоминания же петрашевцев о Сибири в большей мере затрагивают жизнь крестьян и рабочих, описывают их тяжёлое положение. Ввиду собственной идеологии больше обращали внимание на произвол местных властей. выступали за быстрое и свободное от бюрократических преград развитие экономики Сибири, видя в этом залог улучшения жизненных условий её жителей. Верили они и в то, что значительные политические изменения приведут к улучшению условий населения Сибири.

Описывалась как природа, так и характер местных жителей. Отдельные члены кружка Петрашевского по-разному высказывают мнение о них. Некоторые говорят о том, какая природа и люди в Сибири приятные, а другие о негативных чертах климата и населения. Это позволяет оценить регион с разных сторон и составить наиболее объективную картину положения Сибири середины XIX в.