Весна по-дореволюционному

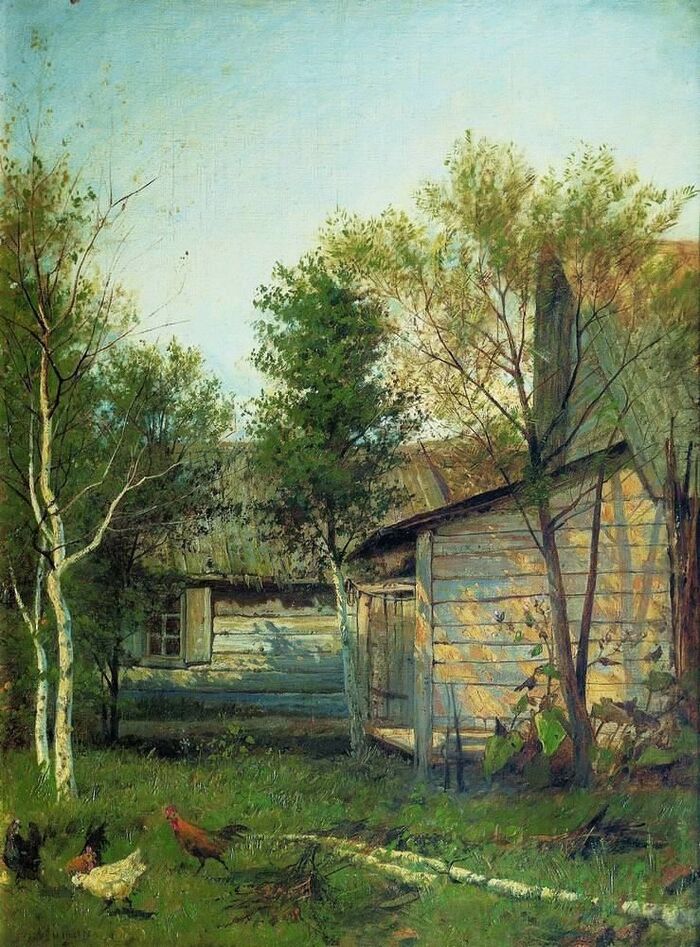

Весенний быт крестьян был с одной стороны привязан к сельскохозяйственным работам, с другой – к церковному календарю. Горожане тоже ориентировались на церковный календарь, но были и другие примечательные события, уже из светской жизни. Традиционно конец зимы и начало весны символизировала Масленица (масленичную неделю также называли мясопустной или пёстрой).Она заканчивалась Прощёным воскресеньем, когда люди могли покаяться друг перед другом за грехи вольные и невольные. Затем следовал Великий пост. И о Масленице, и Великом посте, и о Пасхе у меня уже были подробные посты, поэтому подробнее остановимся на других датах и «вехах».

Корреспондент «Этнографического бюро» князя В. Н.Тенишева А. А. Воронин так описывает весну в деревнях Никольского уезда Вологодской области: «3анятия крестьян весной более разнообразны и, как – мужчин, так и женщин, могут быть разделены приблизительно на две равные почти половины: занятия первой половины и занятия второй половины весны. В первую половину, пока ещё дороги не совсем испортились, мужики вывозят с поёмных лугов и топких болот сено и валят его в гумно или на поветь; сгребают с ближайших мест навоз и валят его во двор, чтобы летом, когда поперепреет, вывезти его в поле… Другим занятием крестьян ранней весной по избе составляет: околачивать стан для тканья холста; плести так же как и зимой лапти и ступни; «подсевать на семена» зерно, чтобы высеять негодное для посева мелкое зерно и гусинник, который изобилует в наших краях… Ещё одно из занятий мужиков и парней – возить на ледник в погребную яму снег, чтобы летом оберегать съестные припасы…

Бабы в первую половину весны занимаются тканьем холста, ряднины на мешки, сукманины на комзолы и короташки, тканьем полотна, салфеток (скатертей) и пр. Бабы ткут весной весь день с утра до вечера, выходя из-за стана только поесть или за другим каким-либо снадобьем. Все нужное подает ей старуха, если есть, или ребятишки; они же навивают на чивцы и нитки с трубицы…» Далее начинались сельскохозяйственные работы.

Первое марта по старому календарю – Авдотья Весновка. Название происходит от имени святой Евдокии Илиопольской. Евдокия жила в финикийском городе Гелиополе. была блудницей, трудами неправедными заработала крупное состояние, но после общения со старцем Германом раскаялась, пожертвовала своё имущество церкви и ушла в монастырь. Другое народное название – Новичок (в память о том, что когда-то в этот день отмечали Новый год), Авдотья Плющиха (так снег начинал плющиться, оседать и таять), Свистунья (так как в это время начинали дуть весенние ветра). На Авдотью Весновку часто навещали могилы родных, устраивались народные гулянья, а работать было не принято. В этот день оканчиваются сроки зимних наймов работников и начинаются весенние. Некоторые верили, что погода на Авдотью Весновку показывает, какая погода будет дальше. Были поговорки «Какова Евдокия, таково и лето», «на Евдокию погоже, все лето пригоже», «на Евдокию снег – урожай», «тёплый ветер – лето мокрое», «сиверко – холодное лето». Иногда о погоде судили по первым дням весны: 1 марта говорило какова будет весна, 2 марта — лето, 3 марта — осень, 4 марта — зима.

Четвёртое марта – день поминовения святого Герасима. В это время начинали возвращаться птицы, одними из первых – грачи. На Герасима иногда пекли грачей из теста. 9 Марта по старому стилю (22 по новому) – день памяти Сорока мучеников Севастийских. В народе его называли сорок сороков, день жаворонка, просто сороки. Традиции были разные, в каждой местности свои, но везде фигурировало число 40. Например, в западных регионах мальчики выбегали босыми во двор и пытались перебросить через кровлю сорок щепок. В Малороссии ученики дарили учителю 40 бубликов, а в некоторых местах считалось хорошей приметой съесть 40 галушек. Также в этот день выпекали из теста жаворонков. По одной из версий они символизируют летящие к Богу души мучеников., поэтому часто жаворонки были летящие с распростёртыми крыльями. Также пекли жаворонков в гнёздах (гнёзда и яйца в них тоже из теста). После этого птичек давали детям, а те насаживали фигурки на палки, взбирались на пригорки и начинали «закликать» жаворонков, а с ними и весну. Например, так:

Жаворонки, прилетите,

Студёну зиму унесите,

Тёплу весну принесите:

Зима нам надоела,

Весь хлеб у нас поела!

(Воронежская губерния)

Призывающие весну песни назывались веснянки. Они были особенно популярны в южных регионах России, на территории современных Украины и Беларуси. При этом даты, когда именно их начинали петь, были в каждой местности свои.

19 марта (1 апреля) – день св. мученицы Дарии. С этого дня традиционно начинали белить холсты. Холсты крестьяне особенно активно ткали в холодное время года, когда не работали в поле. Готовые холсты (которые изначально имеют, скорее, серый цвет) для этого заливали кипятком, в котором был разведён щёлок, полученный из золы, некоторое время держали в натопленной печи, затем промывали и раскладывали/ развешивали в солнечных местах. Весной могли класть прямо на снег. Обычно требовалось несколько циклов.

25 марта (7 апреля) – Благовещение. Встречались обряды, связанные с огнём, например, сжигать соломенные постели и старую обувь, прыжки чрез костер, окуривание как предохранительное средство от всякого рода болезней. Также в этот день традиционно выпускали птиц на волю. Д.К. Зеленин в 1901 году писал: «С незапамятных пор ведется на Руси добрый обычай – выпускать о Благовещеньи птиц из клеток на вольную волю. Он соблюдается повсеместно: и по селам, и в городах. Этим празднуется приход весеннего тепла <...> В городах к этому дню нарочно ловят бедные люди птичек и приносят на рынок целыми сотнями, выпуская их за деньги, охотно даваемые купцами и всяким прохожим людом, вспоминающим, при виде чирикающих пернатых пленниц, о завещанном стариною обычае. Впрочем, птицеловы и сами напоминают всем об этом своими возгласами вроде: "Дайте выкуп за птичек – пташки Богу помолятся!" У деревенской детворы есть целый ряд особых песенок-веснянок, приуроченных к благовещенскому выпусканию птичек на волю. Вот одна из них, записанная в Симбирском Поволжье:

Синички-сестрички,

Тетки-чечотки,

Краснозобые снегирюшки,

Щеглята-молодцы,

Воры-воробьи.

Вы по воле полетайте,

Вы на вольной поживите,

К нам весну скорей ведите!

За нас Божью Мать молите!

Синички-сестрички... и т. д».

В 1823 году А. С. Пушкин написал известное стихотворение:

В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины;

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;

За что на бога мне роптать,

Когда хоть одному творенью

Я мог свободу даровать!

В то время в этом стихотворении усмотрели и политический подтекст, но это уже другая история. Стихотворения о Благовещении писали Дельвиг, Цветаева и не только.

В некоторых местах именно Благовещение считалось началом весны.

В. Даль приводит такие пословицы и приметы:

На Благовещенье весна зиму поборола; третьи встречи весны.

Каково Благовещенье проведешь, таково и весь год (как 1 января).

Самый большой у Бога праздник.

На Благовещенье и на Пасху грешников в аду не мучат.

Каково Благовещенье, такова и светлая неделя.

Весна до Благовещенья — много морозов впереди.

Коли в Благовещенье снег на крышах есть, так будет ещё на Егорья в поле.

Покров не лето, Благовещенье не зима.

Цыган на Благовещенье шубу сымает (продает).

На санях либо неделю не доедешь до Благовещенья, либо неделю переедешь (или: не доездишь, переездишь).

На Благовещенье дождь — родится рожь.

Мокрое Благовещенье — грибное лето.

На Благовещенье хороший улов рыбы.

На Благовещенье мороз — урожай на грузди.

На Благовещенье гроза — к теплому лету; к урожаю орехов.

С Благовещенья осталось сорок морозов (утренников).

Вёдро в Благовещенье — к пожарам.

Отбивай омшеник, доставай улья.

Благовещенье без ласточек — холодная весна (Южн.).

На Благовещенье черногуз прилетает и медведь встает.

Благовещенье — птиц на волю отпущенье.

На Благовещенье птица гнезда не вьет (не завивает), а завьет, так делается на все лето пешею.

Под дымом не сидят (т. е. не готовят горячего и выходят спать в сени и клети).

Накануне Благовещенья сеют горох.

На Благовещенье сжигают зимние постели (солому) и перебираются спать в клеть.

В Малороссии считалось плохой приметой родиться на Благовещение. Считалось, что такой человек будет иметь телесные недостатки и из него не выйдет ничего путного.

27 марта - день св. Матроны, которая называлась в народе Настовицею, или Настовницею и Полурепницею. Первые два прозвания объясняются тем, что около того времени замерзает от утренних морозов оттаявший днем снег так, что при этом бывает возможность ходить «по насту». Имя же Полурепницы происходит от хозяйственного обычая, так как в этот день поселяне отбирают от всего зимнего запаса более годную часть репы для семян. Примечательно, что в старину репу часто сеяли, набрав семян в рот и плюясь ими. Умение плеваться семенами метко и равномерно высоко ценилось в деревнях.

15 апреля по старому стилю – день св. апостола Пуда, время осматривать пасеки. Была поговорка: «На день св. Пуда вынимай пчел из-под спуда». 17 апреля – день св. Зосимы, считавшегося покровителем пчеловодов. Они часто заказывали в этот день молебны и приносили при этом в церковь медовые соты для освящения. В других местах был обычай в этот же день кормить пчел просфорою, освященною накануне Благовещения, будто бы по примеру самого преподобного Зосимы, который обычно изображается с ульем.

23 апреля (6 мая) – день св. великомученика Георгия Победоносца. Этот святой считался покровителем не только воинства, но также полей и урожая. Поэтому в этот день совершались торжественные молебны. На Северо-Западе самый день этот крестьяне рано утром обходили засеянные поля с пирогом, водкой и другими съестными припасами и втыкали в землю косточки, оставшимися от пасхального стола. При этих обходах пелась следующая песня в честь святого Георгия:

Юрий, вставай рано,

Отмыкай землю,

Выпущай росу

На теплое лето,

На буйное жито,

На ядронистое,

На полосистое

Людям на здоровье и т. п.

Георгия иногда называли Водоносом, так как в этот день проходили водосвятия. Освящённую воду называли «Юрьевой росой» и считали, что она обладает чудодейственной силой. 23 апреля традиционно в первый раз выгоняли скотину в поле. Святой Георгий также считался покровителем скота, поэтому в некоторых местах в этот день выпекали фигурки коров и лошадей.

В некоторых регионах на территории современной Украины устраивались прямо в полях крестные ходы.

3 (16) мая – день св. мученицы Мавры, которую в народе называли Рассадницей. В этот день традиционно сажали капусту, при этом делали это исключительно женщины. Также святую называли в народе Мавра Зелёные щи. С этого времени в пищу употребляли щавель, лебеду и другую зелень. Запасы прошлогодней квашенной капусты к тому времени были на исходе.

6 (19) мая – день Иова Многострадального. Часто в этот день сеяли горох.

8 мая – день апостола Иоанна Богослова, которого в народе называли Иваном Пшенником. В некоторых местах в это время начинали сеять пшеницу (единой даты начала посева не было, ориентировались на погоду). На Ивана Пшенника в зажиточных семьях традиционно пекли обетные пироги, которыми угощали путников или малоимущих. Самый пожилой член семьи выходил с таким пирогом на большую дорогу или перекрёсток и молился в ожидании встречи с каким-нибудь человеком, которого можно было бы угостить. Если миссия была выполнена, считалось, что урожай будет хорошим. Если угостить никого не удалось, это считалось дурным знаком. В этом случае пирог скармливали птицам. Чаще всего эта традиция встречалась в южных регионах.

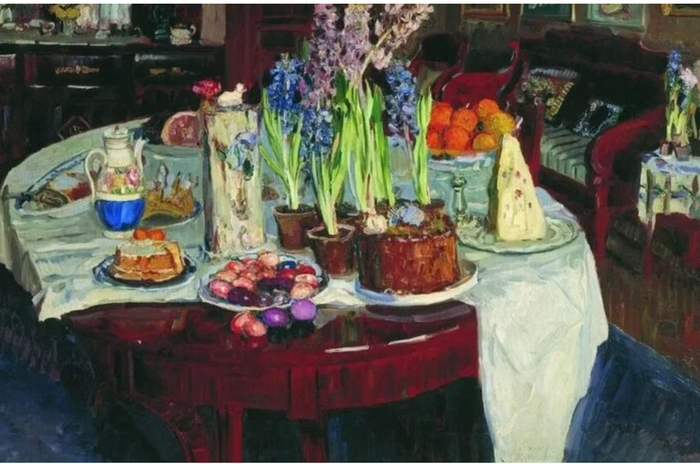

Как известно, время начала Великого поста и Пасхи каждый год разное. Православная Пасха по григорианскому календарю приходится на период с 4 апреля по 8 мая. За неделю до Пасхи праздновали Вербное воскресенье, и в этот день проходили народные гулянья, работали многочисленные ярмарки.

Затем следовала Страстная неделя – самый строгий период Великого поста. Пасха для многих была самым главным событием весны. Неделя после пасхального воскресенья называлась Светлой. В этот период люди активно ходили друг к другу в гости, часто посылали друг другу гостинцы. На столах традиционно был копченый окорок, поросёнок, кулич, творожная пасха, яйца. Был и ещё один забытый в наше время атрибут – барашек, сделанный из масла. Обычно его делали из двух шариков масла (голова и туловище) и дополняли сделанными из воска рогами. Его хорошо видно на картине Ф. С. Журавлева «Пасхальное утро».

За Светлой неделей следует Фомина неделя, известная также как Красная горка. На Красную горку было много свадеб, в то время как в пост жениться было не принято. В повести Чехова «Моя жизнь» Михаил и Маша повенчались «вскоре после Фоминой недели». Горничная Таня в комедии Л. Толстого «Плоды просвещения» просит бар, чтобы отпустили ее в деревню, так как у нее с женихом Семеном «дело теперь сладилось… А на Красную горку и свадьба». В рассказе Л. Толстого «Дьявол»: «На Красную горку Евгений обвенчался в городе и тотчас же с молодой женой уехал в деревню».

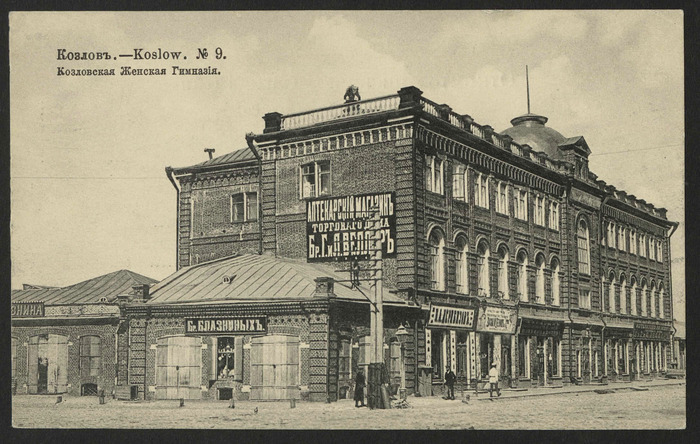

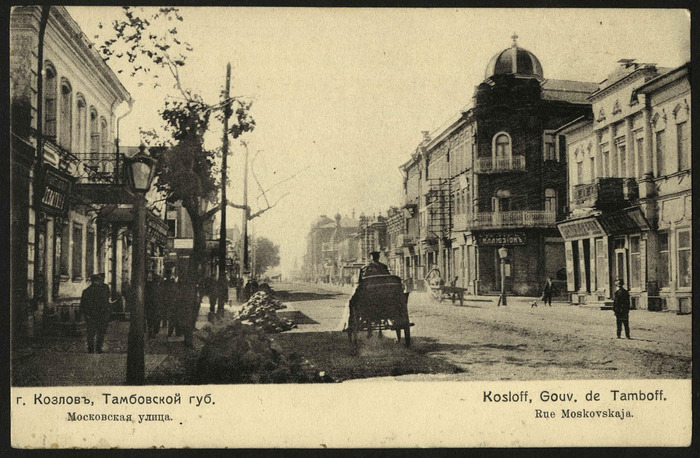

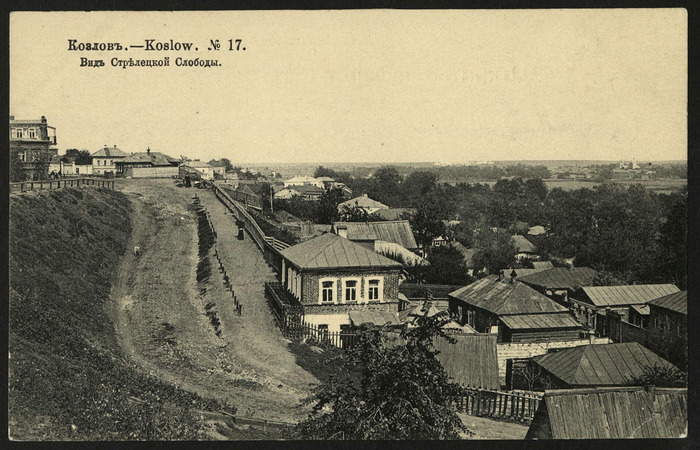

В городах на окраинах быт не так сильно отличался от сельского. Хотя в полях и не работали, но у многих были огороды, поэтому тема рассады, посева гороха и т.д. была актуальна. Некоторые люди запасались льдом для ледников сами, но в крупных городах чаще его покупали. Заготовка льда была прибыльным делом, и об этом пост уже был.

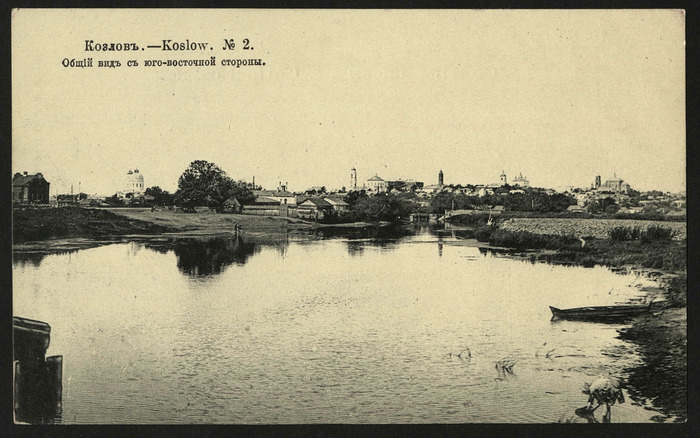

В прибрежных городах важным признаком весны было начало судоходства. В книги «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов» Д. А. Засосов и В. И. Пызин вспоминают: «С приближением весны оживление на реках и каналах возрастало. Начинали дымить пароходы, пробуя готовность машин к навигации. Красили пристани, смолили баржи. Переходы и переезды по льду закрывались. Но легкомысленные обыватели, невзирая на запрещение речной полиции, продолжали переходить реки по льду, часто рискуя своей жизнью. То же наблюдалось при ледоставе. В это время нередко можно было слышать со льда крики о помощи. Наконец наступает ледоход. Когда пройдет главная масса льда, буксирные пароходы начинают расставлять по назначенным местам пристани, рестораны-поплавки, наводят плашкоутные мосты, которые зимовали вдоль набережных. Пассажирские пароходики при первой же возможности возобновляли свою работу на перевозах. Постоянных мостов через Неву было меньше, чем теперь, а потому с закрытием движения по льду возникала большая необходимость в этих перевозах… Открытие навигации назначалось обычно на ближайшее воскресенье после прохода ладожского льда. Это была торжественная церемония, привлекавшая к набережным Невы массу зрителей». Реки были важными транспортными артериями, к тому же по ним сплавляли многие товары.

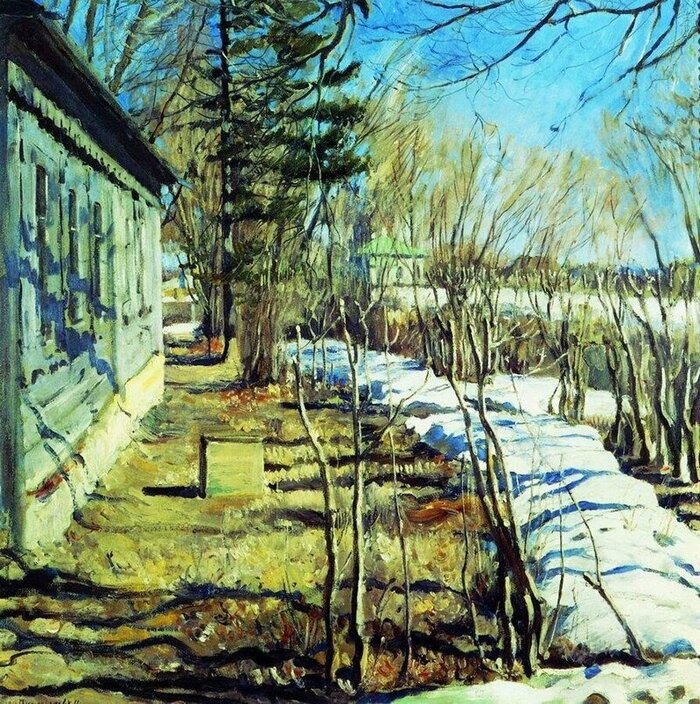

У горожан была ещё одна неформальная дата, символизировавшая начало весны – выставление одной из оконных рам (раньше во многих городских домах рамы были двойные, в тёплое время одну из них убирали.

Весна. Выставляется первая рама,

И в комнату шум ворвался,

И благовест ближнего храма,

И говор народа, и стук колеса…

(А. Н. Майков)

Из воспоминаний литератора Льва Успенского о Петербурге начала 20 века: «Теплое вешнее утро. Первая рама у нас не "выставляется", а "растворяется". Священнодействие это еще длится. Горничная Анюта (а может быть, Настенька или Маша, разве теперь упомнишь все имена? Была у нас даже одна Маргарита, но она быстро "оказалась": ушла натурщицей к художнику на [Ломанский пер. – ул. Смирнова]; бабушке и няне хватило разговоров на год!) – так вот, горничная Анюта моет окна в папином кабинете. Она поставила на широкий подоконник кухонную некрашеную табуретку и, распевая, брызжет мыльной водой с этой высоты.

Еще балконная дверь не выставлена. Еще на полу, на газетных листах, лежат комья междурамной цветной ваты, натрушена сухая замазка, стоят фаянсовые стаканчики с соляной кислотой. Они тоже междурамные: их ставят в окна на зиму, чтобы стекла не замерзали. Но в квартире уже все изменилось. Все стало как в этих немудрящих, а ведь таких светло-весенних строчках: "Весна. Выставляется первая рама…"

Мне лет шесть. Я эти слова уже запомнил. И – весь в том, что свершается вокруг, – я громко выкрикиваю: "Выставляется первая рама!"

– И никакая не первая, Левочка, что это вы? – разрушает мой поэтический настрой со своего пьедестала Анюта, молоденькая, хорошенькая и веселая, как все наши горничные, – мама иных не держала. – Где же первая? В детской – две. В Надежды-Николавниной комнате – одна. Здесь и то второе окно мою. Пятое окно с утра – такие окнища!

Нет, у нас разный подход к явлениям мира: нам по таким поводам никак не договориться!

Да, все, как в тех стихах… Левое окно – настежь, и на мне надето внакидку летнее серенькое, пахнущее нафталином пальтишко: чтоб не просквозило. Из окна течет сладкий апрельский ветер, и с ним на самом деле врывается в комнату – нет, не благовест, а веселый, задорный, ничуть не пахнущий службой и ладаном – пасхальный трезвон. Пасха, пасха, пасха! Весна!

Трезвон спрыгивает с колокольни еще не достроенного Ивана Предтечи на углу нашей Нюстадтской и Выборгской. Вся комната полна им, и неожиданно гулко отражаемыми потолком и стенами голосами идущих по улице людей, и тем особенным восхитительным звуком, с которым у меня и доныне всего слаще и всего больней связывается память детства. Это – звонкое и каменистое на булыге, тупо причмокивающее на просыревших за весну торцах цоканье конских копыт по мостовой…»

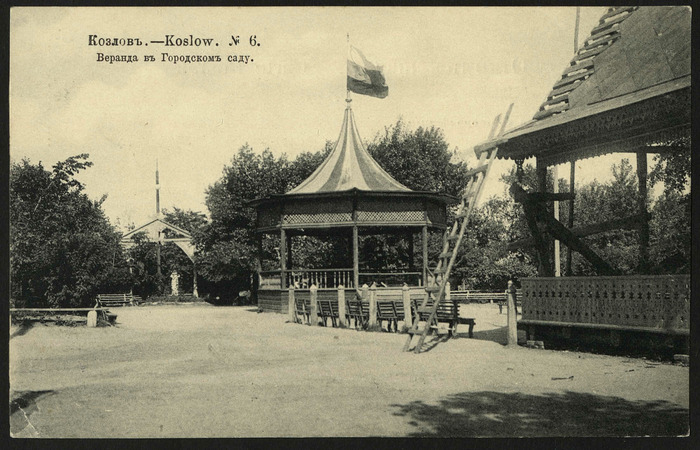

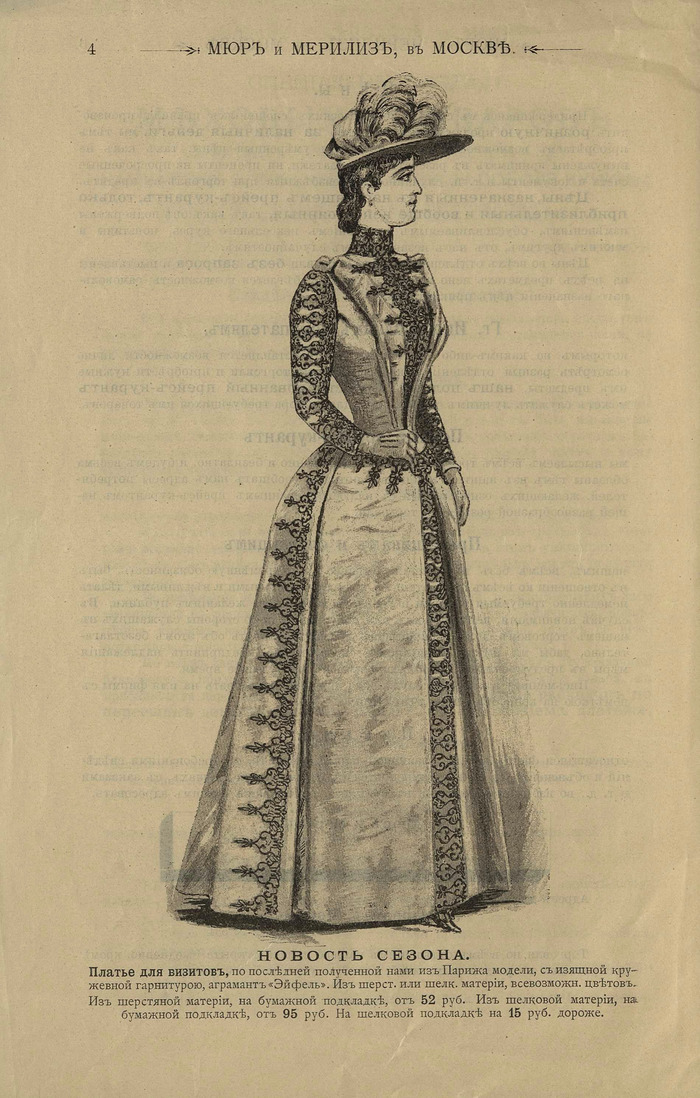

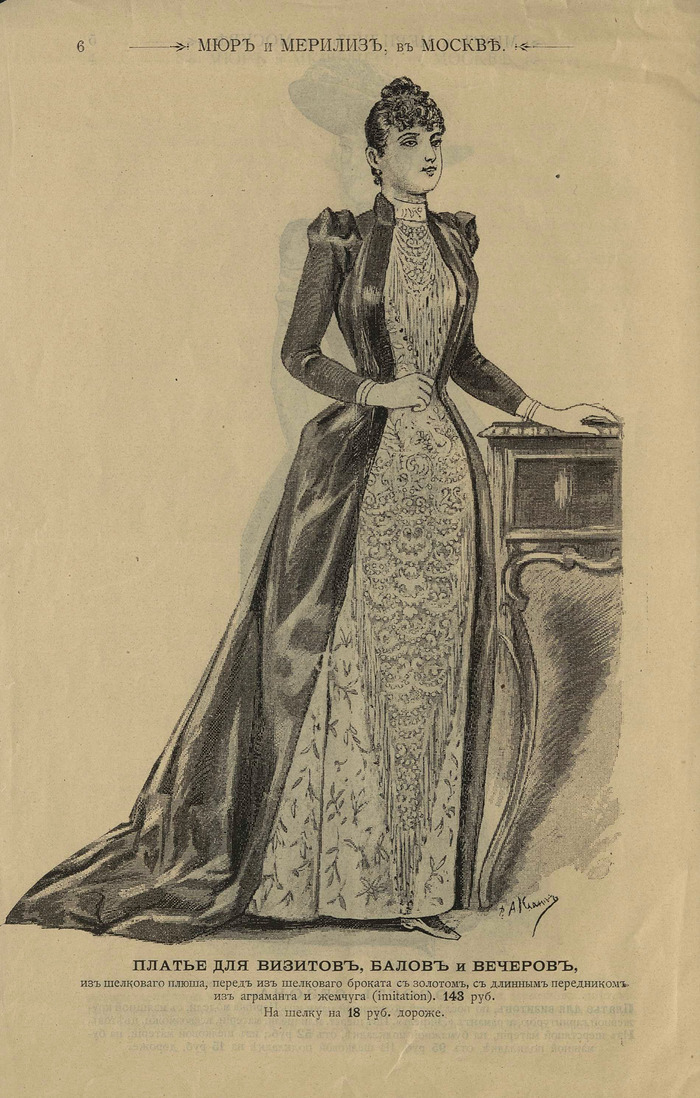

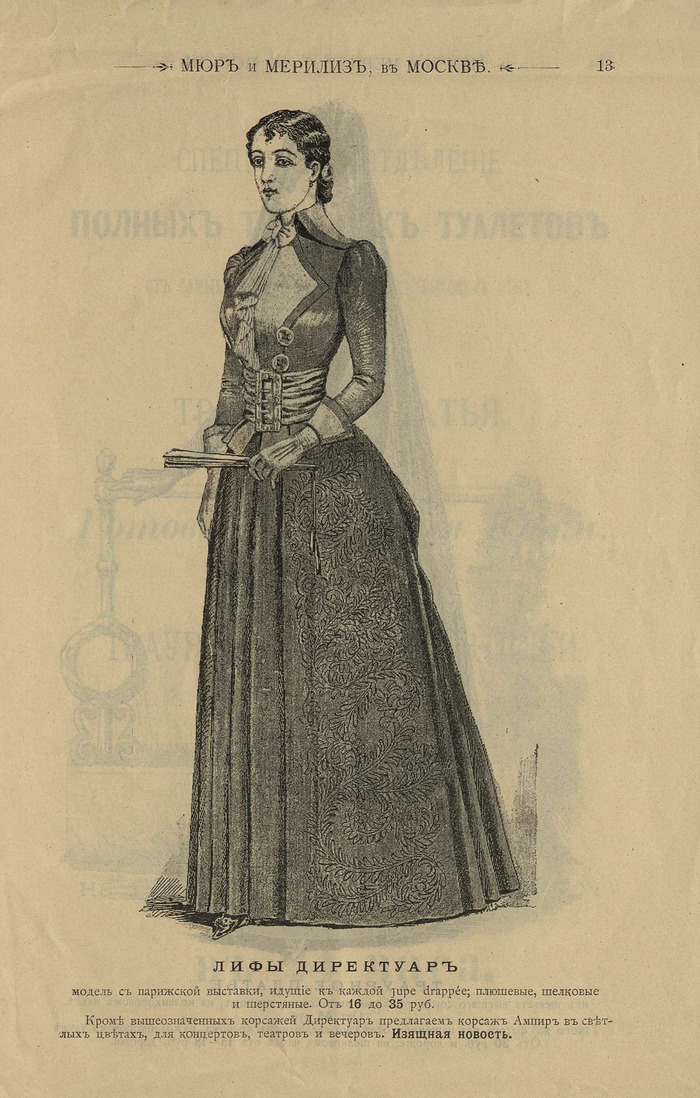

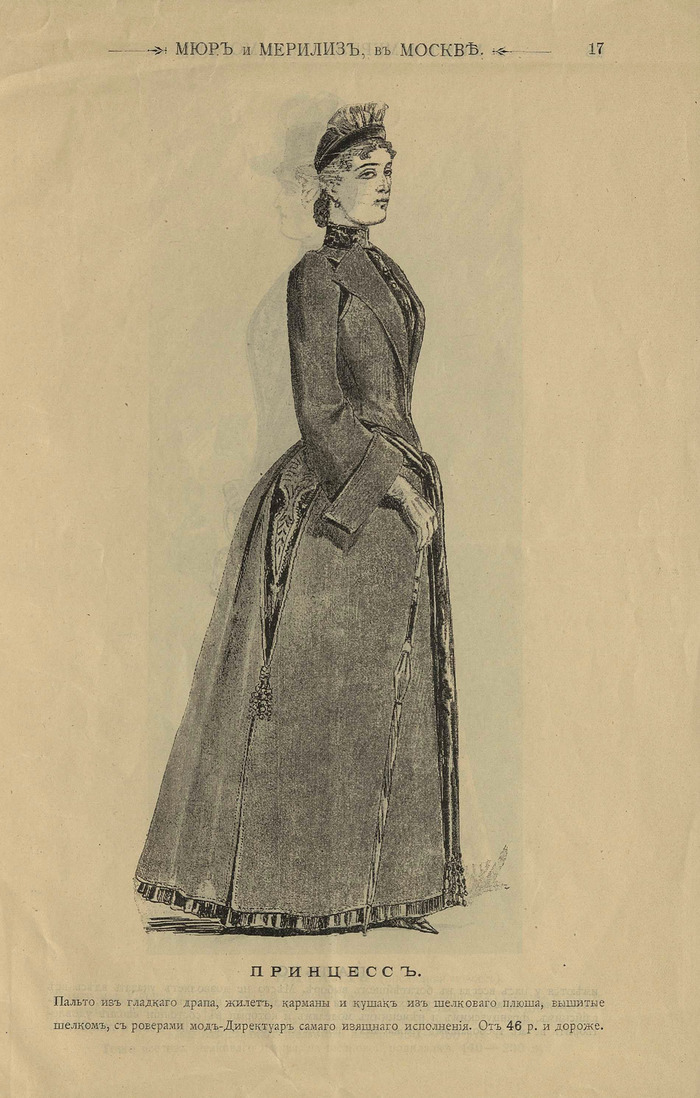

В начале мая устраивались маёвки. Первого мая традиционно были народные гулянья, на которые стекались и дворяне, и небогатые горожане. При этом для состоятельной публики эти гуляния были и ярмаркой тщеславия, возможностью продемонстрировать дорогие экипажи и не только. Для небогатой публики работали всевозможные балаганы. С. П. Жихарев в 1805 году в своём дошедшем до наших дней дневнике писал: «Я не бывал на гулянье 1 мая в Сокольниках, но говорят, что при хорошей погоде это гулянье восхитительно и превосходит все другие. Нынешний год не пропущу его». Позже он действительно посетил это мероприятие и оставил восторженную запись: «Сколько народу, сколько беззаботной, разгульной веселости, шуму, гаму, музыки, песен, плясок и проч.; сколько богатых турецких и китайских палаток с накрытыми столами для роскошной трапезы и великолепными оркестрами и простых хворостяных, чуть прикрытых сверху тряпками шалашей с единственными украшениями – дымящимся самоваром и простым пастушьим рожком для аккомпанемента поющих и пляшущих поклонников Вакха, сколько щегольских модных карет и древних, прапрадедовских колымаг и рыдванов, блестящей упряжи и веревочной сбруи, прекрасных лошадей и претощих кляч, прелестнейших кавалькад и прежалких дон-Кихотов на прежалчайших россинантах! Нет, признаюсь, я и не воображал видеть такое многочисленное, разнообразное и живописное гулянье, на какое, наконец, попал я вчера в Сокольники!

Погода стояла бесподобная: теплая, тихая, светлая – настоящий день для праздничной встречи весны. Утренний дождь сделал его еще приятнее, потому что освежил зелень и уложил пыль, столь обыкновенную на песчаной дороге гулянья и столь несносную не только для самих гуляющих, но и для тех, которые в качестве зрителей оградили себя более или менее разными навесами и завесами.

Нас заманил к себе в палатку знакомец и сосед твой, гостеприимный Ефим Ефимович Ренкевич, у которого нашли мы прекрасное общество и роскошное угощение. Палатка его поставлена была на самом бойком месте: несколько наискось против палатки главнокомандующего и других вельмож; отсюда все гулянье на всем его протяжении в обе стороны было видно. Между тем народ, наиболее тут толпившийся, нетерпеливо посматривал к стороне заставы и, казалось, чего-то нетерпеливо поджидал, как вдруг толпа зашевелилась и радостный крик: "едет! едет!" пронесся по окрестности; и вот началось шествие необыкновенного торжественного поезда, без которого, говорили, гулянье 1 мая было бы не в гулянье народу. Впереди, на статном фаворитном коне своем, Свирепом, как его называли, ехал граф Орлов в парадном мундире и обвешанный орденами. Азиатская сбруя, седло, мундштук и чепрак были буквально залиты золотом и украшены драгоценными каменьями. Немного поодаль, на прекраснейших серых лошадях, ехали дочь его и несколько дам, которых сопровождали А. А. Чесменский, А. В. Новосильцев, И. Ф. Новосильцев, князь Хилков, Д. М. Полторацкий и множество других неизвестных мне особ. За ними следовали берейторы и конюшие графа, не менее сорока человек, из которых многие имели в поводу по заводной лошади в нарядных попонах и богатой сбруе. Наконец, потянулись и графские экипажи: кареты, коляски и одноколки, запряженные цугами и четверками одномастных лошадей. Этот поезд графа Орлова, богатого, знатного, тучного и могучего вельможи, с такою блестящею свитою, с таким количеством нарядных служителей, с таким множеством прекрасных лошадей и разнородных экипажей, представляет, точно, необыкновенно великолепное зрелище и не может не действовать на толпу народную. Впрочем, сказывают, что граф Орлов и не одним своим богатством и великолепием снискал любовь и уважение москвичей, что он доступен, радушен и, как настоящий русский барин, пользуясь любимыми своими увеселениями – скачками, бегами, цыганскими песнями, плясками и прочим, -- обращает их также в потеху народа и как будто разделяет с ним преимущества, судьбою ему предоставленные».

Там, где не проходили масштабные гулянья, люди выбирались большими компаниями на природу, устраивали пикники. Первоначально маёвки проводились в Москве и Петербурге, но потом мода на них пришла и в провинцию. Из воспоминаний митрополита Федченкова: «Если пребывание в духовном училище бедно светлыми воспоминаниями, все же они у меня есть. Таким воспоминанием остались “маёвки”. Мы отправлялись с учителями в дальнюю прогулку за город, например в село Мишенское, где родился и жил В. А. Жуковский. После осмотра дома мы играли в лапту в парке, на лужке; нас угощали калачами; набегавшись вволю, мы возвращались довольные дальней и приятной прогулкой. Эти “маёвки” завел у нас новый смотритель М.A. Глаголев, за что мы с благодарностью его вспоминали».

К лету часть горожан уезжала из городов. Дворяне отправлялись в свои имения. Некоторые люди снимали на лето дачи. Во второй половине 19 века дачи снимали и небогатые горожане, так как аренда загородной недвижимости (от барских усадеб до деревенских домов) была уже хорошо развита. Но дачная жизнь – уже другая тема. И об особенностях дореволюционного лета пост тоже был

*********

Часть информации взята тут

Жихарев С. П. «Записки современника»

Засосов Д. А., Пызин В. И. «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов»

Калинский И. П. «Церковно-народный месяцеслов на Руси»

Федосюк Ю. «Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века»