ИНТЕРЕСНО ОБО ВСЁМ

«КрымНЕнаш». Кто владел Крымом до России1

Крым вот уже как 10 лет вернулся в «родную гавань». Теперь это часть России. А кому раньше принадлежал полуостров?

Первыми жителями Крыма, вероятно, были австралопитеки. Предки современных людей облюбовали полуостров примерно 1 – 1,5 млн лет назад. Существа эти были невежественные и в прямом смысле узколобые. Они не создали государств, городов, письменность. Всё что, от них осталось, это груда обглоданных костей.

Примерно 100 000 лет назад полуостров заселили неандертальцы. Через несколько десятков тысяч лет их истребили и частично съели кроманьонцы.

Около 7000 лет назад Крым был частично заселён индоевропейскими племенами. Это было так давно, что их названия даже не вспомнит Анатолий Вассерман.

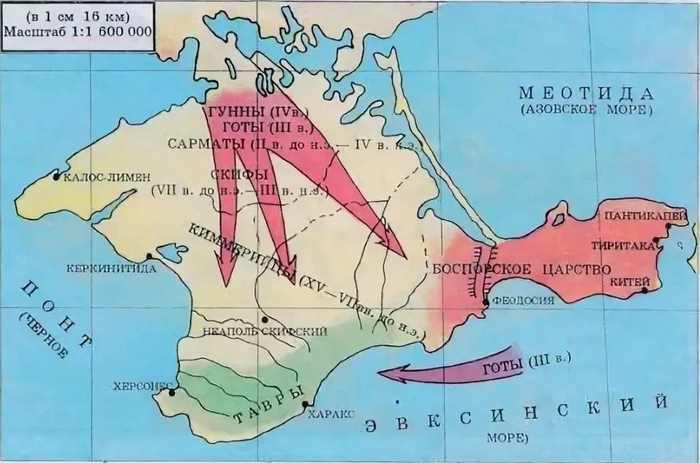

Первыми задокументированными жителями Крыма были киммерийцы и тавры. Первые были агрессивными кочевыми племенами. От них в Крыму остались некоторые названия топонимов.

Вторые были оседлым племенем, которое облюбовало горные районы полуострова. Если верить Геродоту, это были те ещё разбойники. Они грабили купцов, путешественников и даже нападали на проходящие вблизи берега корабли.

Киммерийцев выпинали скифы. А вот тавры обитали в Крыму очень долго. Сведения о них можно найти ещё как минимум в IV веке нашей эры. Хотя возможно, что к тому времени таврами называли вообще все народы горной части Крыма.

Примерно в 5 веке до н.э. на крымском побережье основали свои города-государства греки. Керчь, Феодосия, Херсонес, Евпатория – это всё греческое наследие. Живописные развалины греческих городов, амфитеатров, храмов сейчас могут воочию лицезреть местные жители и туристы.

Остальную же часть Крыма подмяли под себя скифы. Они отринули кочевую жизнь и основали ряд городов в глубине полуострова.

В 3 веке до н.э. скифов почти повсеместно прихлопнули сарматы. Они на время захватили большую часть полуострова. Однако скифы сумели дать отпор захватчикам. На несколько сот лет так называемая Малая Скифия владела центральными и западными частями Крыма.

В 110 – 108 годах до нашей эры Боспорское царство разгромило Малую Скифию. Затем греков разбили римляне, и значительная часть полуострова перешла под власть Рима.

В IV веке нашей эры грянула всеевропейская катастрофа под названием Великое переселение народов. Крымские скифы были окончательно разгромлены вторгшимися готами, римляне сделали тапки, большинство греческих полисов было уничтожено, либо пришло в запустение, а их население либо релоцировалось в иные края, либо погибло. Устояло только Боспорское царство.

К середине 6 века византийцы прибрали к рукам большую часть Крыма и Причерноморья. Но совсем скоро почти весь Крым подчинил себе Тюркский каганат.

Тюркский каганат просуществовал совсем недолго. Упавшее знамя подняли другие тюрки – хазары. В 7 веке они и византийцы почти полюбовно разделили Крым.

Хазары удержались в Крыму до 9 века, пока их не потеснили печенеги. Последних в свою очередь вытурили половцы.

В 13 веке один монгольский князёк по имени Тимуджин – будущий Чингисхан – решил завоевать весь мир. И ему это почти удалось. В середине 13 века степная часть Крыма становится владением Золотой Орды.

По мере ослабления Византии южное побережье постепенно переходило под власть итальянских государств. Они продержались почти до конца 15 века, когда были завоёваны Османской империей. Итальянцы после себя оставили не только окаменевшие спагетти, но и несколько живописных развалин, которые когда-то были крепостями. Не случайно в Крыму часто снимаются исторические фильмы – реквизита под открытым небом очень много.

На несколько столетий на полуострове воцаряется Крымское ханство – независимый осколок Золотой Орды, а затем ершистый вассал Османской империи.

Власть на полуострове вновь кардинально поменялась в 18 веке, когда случился первый #крымнаш. Крымское ханство было разгромлено, а вся его территория вошла в состав Российской империи.

В годы Гражданской войны Крым превратился в одну большую «малиновку». Полуостровом поочерёдно владели то красные, то белые, то немцы, то местные крымские татары. Наконец, война закончилась, и Крым вошёл в состав РСФСР.

В годы Великой Отечественной войны полуостров ненадолго побыл в составе рейхскомиссариата Украина. Немцев выпинали в 1944 году. Но в составе РСФСР полуострову было суждено находиться не долго.

В 1954 году полуостров был передан советской Украине. Страна был общей, так что это событие для советских граждан осталось почти незамеченным.

Однако после развала СССР новые границы пролегли по рубежам советских республик. Так на несколько десятилетий Крым стал частью независимой Украины. Ну а потом случился 2014 год 🙃

Ответ на пост «Во отдаленном вьетнамском городе родители кладут своих детей в пластиковые пакеты, чтобы пересечь реку и добраться до школы»1

ТС , большое спасибо за этот пост. Отдельное спасибо каждому комментатору. Под этот пост и чтение комментариев я хорошо посрал. Еще раз всем спасибо.

Одно из последних интервью Руслана Хасбулатова

Недавно на просторах Пикабу прошла довольно горячая полемике по поводу возвращения городу на Неве его исторического имени. Мнения высказывались разные, нередко самые противоположные.

Не все из нас знают, как это происходило в действительности. Поэтому, надеюсь, читателям будет интересно познакомиться с одним из последних интервью Руслана Хазбулатова (последнего Председателя Верховного Совета РСФСР), где он говорит о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург и о других событиях бурной истории нашей родины в 90-е годы.

6 сентября 1991 года принималось решение Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании Ленинграда.

— Руслан Имранович, вы помните, как это было? Вы же были тогда там и, говорят, были активны по этому вопросу?

— Что за разговор? «Вы были там». Я что, случайно мимо проходил, что ли? Я не просто принимал участие. Я председательствовал. Я был председателем Верховного Совета. Когда рассматривался этот вопрос, я председательствовал и поддержал идею депутатов Петербурга, в том числе журналиста, вашего коллеги Ю́гина (1941–2013 гг., (главный редактор газеты «Смена» в 1986–1990 гг., народный депутат, член Президиума Верховного Совета РФ в 1990–1993 гг.), которые и предложили переименовать Ленинград.

— «Решение прошло только с третьей попытки», — вспоминал петербургский депутат Юрий Нестеров, который формально и вносил предложение. По его словам, большинство участников съезда были против, но вы их лично переубедили…

— Да не писал он бумагу. Там была большая группа. Что вы всё сводите к отдельным персонам? То говорят, что это Собчак переименовал, то ещё кто-то… Это была большая группа питерских депутатов, которая предложила это во главе с депутатом Югиным. Я помню, как он с пеной у рта доказывал это как «необходимость». И разногласия были не по поводу переименования.

С переименованием соглашались все. Речь шла о другом. И Солженицын написал нам письмо: "Переименуйте так, как царь Николай II переименовал. Он же назвал город Петроградом, когда началась война. (город переименован в августе 1914 года, после начала Первой мировой войны)".

Что же вы хотите «Санкт-Петербург», если царь его назвал Петроградом? Давайте уже назовем Петроградом. Вокруг этого были споры. Выбирали между Петроградом и Санкт-Петербургом. Тем более что авторитет Солженицына тогда был очень высок. И я тоже склонялся к этому варианту, раз уж мы возвращаем историю, надо начать с истории. Но большинство проголосовало за Петербург. Незначительное большинство.

— И то, что решение состоялось только с третьей попытки голосования, неправда?

— Не было никакой третьей попытки. Мы это решение приняли на Президиуме. Но на Верховном Совете действительно был небольшой спор. На чём все-таки остановиться. И большинство решило прислушаться к тому, что говорят петербургские депутаты. Решили, что если уж так хотят свой «Санкт-Петербург», то получайте Санкт-Петербург. На съезд этот вопрос и не выносился. Это решение исключительно президиума. Президиум был вправе принимать решения о создании новых районов, городов, менять названия крупных городов. По мелким городам областного подчинения решались вопросы уже местными органами власти. Президиум решал вопросы по крупным краевым, областным и столичным населенным пунктам. Никакого съезда там не было по этому вопросу. На съезде этот вопрос вообще не поднимался. Чепуху всякую говорят люди, не желающие знать историю. Я вам говорю, как было на самом деле.

— Если споры были в президиуме, то сколько людей там было за Петроград?

— Перевес в пользу Санкт-Петербурга был небольшой. Но особую активность проявила группа депутатов. Виктор Югин мне запомнился особо. Он был человеком авторитетным. Ну и не стали мы возражать, раз уж так сильно они хотели отказаться от имени Ленина. «Восстановить историческую справедливость» — это тоже неплохо. Сыр-бор был вокруг того, что именно последний царь сам назвал город Петроградом. Я склонялся к Петрограду. Но простаков же всегда привлекают звучные названия. Санкт! Причем петербуржцы с таким придыханием всегда говорят: «Санкт-Петербург!» Но если мы достанем дореволюционную литературу, то там мало кто говорил — «Санкт-Петербург». Писали ведь «Петербург», или «С.Петербург». А сейчас все норовят непосредственно сказать — «Санкт-Петербург», «Санкт»!

— При обсуждении этого вопроса как-то звучала позиция Анатолия Собчака (мэр с 26 июня 1991-го по 16 июня 1996 года.)?

— Нет. Вообще там не было имени Собчака. Он и в заседании не участвовал. Вообще никакой роли он не играл в этих вопросах. Но Собчак был достаточно серьезный парень. У меня всегда с ним находились общие взгляды. Когда я решил основать парламентскую столицу «эС эН Гэ» (Содружество Независимых Государств основано 8 декабря 1991 года. — Прим. ред.) в Питере, я ему позвонил из Киргизии. Попросил у него нам передать Таврический дворец. И он поддержал это предложение активно. Собчак выселил оттуда какую-то организацию. До сих пор там всё работает. Я основал. Собчак активно мне помогал.

— То есть Петербург должен сказать спасибо Хасбулатову не только за историческое имя, но и за первый институт «столичных функций»?

— Ну конечно. А как же! Я выделил огромные деньги тогда. Там же всё было запущено. Собчаку я дал две большие машины, известные членовозы. У меня с ним хорошие были отношения.

— Ельцин как смотрел на идею переименования Ленинграда?

— Да никак! Ему было наплевать. Абсолютно никак. Вообще не интересовался, как там, что там и прочее.

— Вы говорите, что лично поддержали переименование. Почему столь высокопоставленный коммунист вдруг выступил против самого святого — против Ленина?

— Не был я против Ленина. И сейчас я не против Ленина. Но было бессмысленно пытаться сохранить Ленинград, потому что общественный настрой был слишком явным, а в большой политике нельзя ставить задачи, невозможные для решения. Здесь надо было поддержать. Но Ленин был основателем государства. Только со временем понимаешь его величие. Этого необычайного стратега. Это же надо было распавшуюся Россию восстановить во всём ее величии! Он же оставил воссозданную империю. Ну кроме Польши и Финляндии, которые закономерно должны были уйти. Где-то за три недели до смерти он уже подготовил Конституцию. Причем одну из самых демократических, как считали и на Западе, и на Востоке тогда. Но вот было такое веяние в 1991 году.

— Если бы не путч, стоял бы и дальше Ленинград?

— Это который путч? Август 1991 года?

— А был другой?

— Август 1991 года, конечно, нанес мощный удар по каркасу советского государства. Но к этому времени уже процесс разложения был достаточно ускоренный благодаря горбачевским реформам. А Беловежская пуща положила конец (соглашение лидеров Украины, Белоруссии и России о прекращении существования СССР было подписано в декабре 1991 года. — Прим. ред.). В Беловежье, можно сказать, был ГКЧП-2. Только если первый ГКЧП провалился, то второй ГКЧП успешно осуществился. Именно поэтому мы его и не называем путчем. Осуществленный путч называется революцией. А проигранный заговор называется «неудавшийся путч». Вот в чём между ними различия. Как бы город назывался в случае успеха ГКЧП в 1991 году? Предположите. Я не знаю, что бы победители сделали, если бы победили.

— Ленинградскую область ведь так и не переименовали. Зря?

— Почему зря? Люди привыкли к этому. Что бы это переименование дало? Дай бог нам сохранить свое нынешнее государство… В этом бурном море политики. Видите, что происходит? Тревожно…

— Так вот есть и обратные инициативы. Периодически с Волги доносятся голоса тех, кто хочет Волгоград переименовать в Сталинград. Хорошая идея?

— Нет. Нехорошая. Все-таки Сталин оставил о себе недобрую память. И в мировой истории. И среди народов Советского Союза. Та оценка, которая была дана ему при Хрущёве и на XX, и на XXI, и на XXII съезде, совершенно объективна и правильна. И от нее вряд ли следовало отходить даже коммунистам.

В моём представлении само понятие «переименование» совершенно не подходит к данной ситуации. Правильным будет «возвращение исторического названия».

Часть депутатов вспоминала, что сам Николай Второй переименовал Санкт-Петербург в Петроград (тем самым превратив город Святого апостола Петра в город Петра, которым Пётр его не называл) и поэтому, мол, это имя надо городу вернуть.

Но у Николая Второго не было морального права на действия, которые отменили решение его великого предка.

А то, что Хазбулатов ехидничает по поводу того, что жители великого города настаивали на имени Санкт-Петербург, так это для того, чтобы была исполнена воля Петра Первого, который назвал город в честь Святого (Санкт) апостола Петра, Если бы после переименования город стал Петербургом, он был бы городом Петра (т.е., носил бы имя своего основателя), чего Пётр не хотел.

Помогите пожалуйста

Подскажите пожалуйста, каналы, где можно посмотреть видео по истории политических и правовых учений. Буду очень благодарна!

Какие автомобили дарили первым лицам СССР

Масса легенд и слухов, которые сохранила история о жизни и деятельности партийных лидеров СССР, в большинстве своем так и остались неподтвержденными.

Единственным фактом, который реально остается официально исторически зафиксированным, это то, что практически каждому государственному лидеру Советскому Союза в качестве подарков преподносили легковые автомобили различных марок.

Для этого зарубежные лидеры специально всеми доступными путями интересовались, какую технику предпочитают советские партийные работники высшего ранга.

Большинство советских партийных лидеров за время управления страной, успевали обзавестись приличными гаражами из исключительно дорогих и престижных авто.

Нередко сами владельцы эксклюзивных авто за руль садились редко, разве что эта техника использовалась для встречи высоких гостей или же генсеки передаривали автомобили своим детям и родственникам.

«Серебряный призрак» Ленина

О том, что Ленин и члены его семьи имели особые привилегии, долгое время было не принято упоминать, ни в прессе, ни в литературе.

Тем не менее, все было не так просто, да и когда в истории развития Советского Союза было много простых моментов, особенно когда дело касалось личной жизни партийного руководства страны.

Большая часть трудящихся и граждан, проживающих на территории СССР из фильмов и литературных источников, почему-то запомнили Ленина выступающего с пламенной речью перед толпой народа на броневике.

Тем не менее, несмотря на то, что В. И. Ленин действительно для себя и своих близких не требовал особых благ, в распоряжении вождя всех трудящихся В.И. Ленина был специальный гараж.

В стране Советов, уже в самом начале ее существования, у партийных лидеров были неплохие для того периода время экземпляры авто, оставшиеся в наследство от императора Николая II.

Гараж специального назначения, предназначавшийся для обеспечения высших членов партии, существовал, более того, с появлением средств, которые партийные вожди «выручили» от акции, которую обозначили как НЭП, его регулярно обновляли.

Гараж, доставшийся коммунистам в наследство постепенно начал превращаться в хлам, так как модели автомобилей, которые были на балансе, требовали для ремонта немалых средств.

Было принято решение, чтобы не тратить попусту финансы на дефицитные запчасти, через посредников приобрести технику от зарубежного производителя, при этом желательно, чтобы это было несколько одинаковых машин, изготовленных малой партией компанией, внушающей доверие.

В 1922 году Политбюро ЦК поручило закупить три экземпляра Роллс-ройс из серии «Серебряный призрак», так как к тому времени автомобиль этой марки считался одним из самых лучших и надежных и по качеству сборки и по техническим характеристикам.

Именно машины этой серии, в количестве трех штук, две летнего и одна зимнего вариантов, специально для безопасности вождя революции и были доставлены на его резиденцию в Горках.

Ленин к тому времени по состоянию здоровья редко посещал публичные места, но когда ему становилось лучше, он очень любил совершать прогулки на автомобиле, пусть и ненадолго и недалеко отъезжая от дома.

Езда успокаивала и отвлекала его, что радовало не только врачей, но и его жену, Н.К. Крупскую. До наших дней сохранился один единственный экземпляр, чудом не пострадавший и практически в рабочем состоянии.

На нем, понятное дело никто давно не ездит, и храниться он в музее, на постоянном приколе, но внешний вид автомобиля до сих пор вызывает у многих посетителей трепет и неоднозначные эмоции к вещам, которые остались в наследство от предков.

На чем любил ездить Сталин

А вот следующий правитель страны Советов, И.В. Сталин очень любил автомобили, хотя сам за руль садился крайне редко.

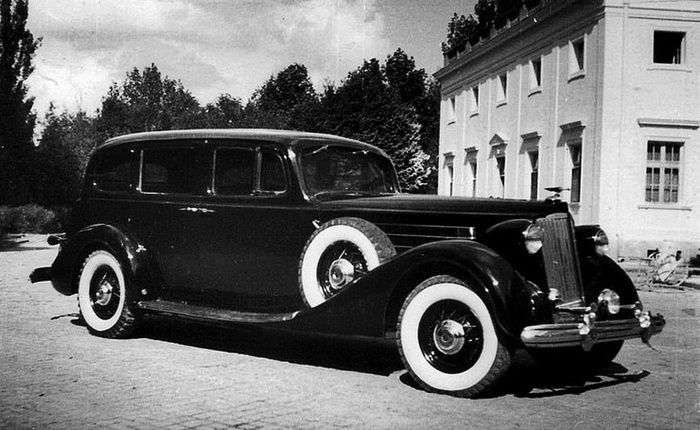

Непонятно почему, но Иосиф Виссарионович Джугашвили не проявлял интереса ни к французской, ни британской технике, хотя при этом был без ума от американских машин марки Паккард.

Почему именно к машинам этой серии у Сталина были особые теплые чувства, объясняется просто. Еще в самом начале своей политической карьеры ему, как и многим другим партийным работникам высокого ранга из автомобилей, оставшихся в качестве наследства от царской России, достался лимузин, который был в личном распоряжении императрицы Александры Фёдоровны.

30-сильного Vauxhall был настолько жестким по амортизации, что в движении мог вытрясти душу у кого угодно и Сталин лично на себе прочувствовал эту техническую особенность модели. Но после этой машины, словно в награду, будущий отец всех народов получил в свое личное распоряжение Packard Twin Six 12-цилиндровый роскошный по своим комфортным условиям лимузин.

Этот факт и стал решающим для Сталина, когда он после гражданской войны стал быстро взбираться по политической лестнице карьеры к самой вершине управления пусть и полностью разрушенной, но огромной страной с потенциальными возможностями в дальнейшем стать одной из самых мощных государств мира.

Именно решение Сталина, в вопросе обновление партийный автопарк повторно стало ключевым, он дал согласие на покупку авто за границей.

На смену устаревшим моделям, начиная с 1925 года в страну были доставлены Lincoln, Cadillac Buick и конечно же Packard, где из последних, Сталин выбрал для себя самый современны для той поры времени автомобиль.

Любовь к американской технике сразу была отмечена американским послом, который незамедлительно решил проявить себя, организовав доставку в качестве подарка от президента США Ф. Рузвельта новенькую 14-ю модель бронированного Packard Twelve, лимузина повышенной комфортности, стоявшего сумасшедшие деньги.

Несмотря на то, что позже Сталину дарили многие другие машины, даже Гитлер, в свое время прислал уникальный, изготовленный в единственном экземпляре гоночный автомобиль, стоявший сумасшедшие деньги, именно Packard Twelve стал любимцем вождя всех народов.

На этом 6-и тонном броневике, с двигателем мощностью в 155 л. с. Иосиф Виссарионович посетил все самые исторические места встреч с другими политическими деятелями его уровня, для подписания Потсдамского договора, на ялтинскую конференцию и в Тегеран, на встречу мировых лидеров.

Куда исчез любимый автомобиль Хрущева

Никита Сергеевич очень любил привозить из своих загранпоездок всяческие подарки, включая автомобили, которые он в большинстве своем раздаривал своим родственникам.

И все же, был у Хрущева автомобиль, который он любил больше других и любил ездить на нем сам или с женой.

В 1960 году он в качестве гостя присутствовал на французском заводе Renault, где ему и подарили понравившуюся модель Renault Floride.

Единственный из всех авто, которое ему понравилось из всего того, что ему дарили до этого.

И все же, после того как Хрущев был смещен с поста, большую часть личного гаража, включая и Renault Floride было разделено или продано.

К тому времени по Москве уже каталось несколько таких же авто и точно отследить кто именно выкупил французскую куколку, стало сложным делом, да собственно и ненужным.

Автопарк «горячо любимого» Л.И. Брежнева

Из всех перечисленных представителей верховной власти партийного аппарата СССР Брежнев является единственным человеком, который запомнился в первую очередь тем, что именно он больше всего предпочитал в качества подарков принимать дорогие модели автомобилей.

Сам Леонид Ильич очень редко ездил за рулем, но кататься на своих авто обожал и об этой его слабости знали многие. В коллекции генсека, каких автомобилей только не было, но предпочтение «уважаемый и дорогой Леонид Ильич» отдавал только моделям изготовленных заводом Мерседес.

В его гараже имелось несколько моделей из этой серии, где самыми престижными считались W107 Mercedes-Benz 450SLС, подаренный канцлером ФРГ Вилли Брандтом и Mercedes-Benz W126.

Были и другие не менее дорогие автомобили, собранные самыми знаменитыми автокомпаниями, такие как компания Maserati, которые совместно с французами преподнесли генсеку в дар эксклюзивное авто Citroen SM и Lincoln Continental, подаренный лично президентом Никсоном и еще много других.

Одной из немногих эксклюзивных авто, судьба которой стала неизвестной после того как «горячо любимый» генсек скончался, Cadillac Eldorado, на котором Брежнев любил ездить сам, была подарена Генри Киссинджером, Госсекретарем США.

Но подарки в качестве машин дарили Брежневу не только капиталисты, но и коммунисты, при этом «Чайка» ГАЗ-14, подаренная в 1979 году, была не единственной.

Была еще Skoda 110R, подаренная чехами в 1970 году, хотя эта машина вообще не заинтересовала генсека СССР и по некоторым источникам ее вернули на завод.

Как бы то ни было, но брежневский гараж считался самым многочисленным и по престижу превосходил коллекции даже самых богатых капиталистов.

Позже, большая часть машин была продана или передана другим чиновникам, так как дочь Брежнева, Галина, кроме своей коллекции бриллиантов и мужчин, которых у нее было очень великое множество, больше ни чем не увлекалась.

Тепловоз на колёсах: секретный военный проект, который не дожил до наших дней

В начале 2000-х годов Министерство обороны России решило воплотить в жизнь нечто поистине фантастическое — объединить мощь железнодорожного тепловоза с мобильностью военного автомобиля. Так появился проект по созданию гибрида из советского тепловоза М62 и шестиосного шасси Минского завода колёсных тягачей (модель 7919). Грубо говоря, инженеры попытались сделать из локомотива внедорожник.

Как создавали монстра

Работы велись в 2002–2003 годах в 21-м научно-исследовательском испытательном институте военной автомобильной техники в подмосковных Бронницах. Инженеры рассчитывали, что каждое колесо получит индивидуальный привод с асинхронными электродвигателями, а поворот колёс будет осуществляться с помощью гидропривода. Для этого в кузове разместили гидравлическую станцию, по бокам установили ёмкости с маслом и аккумуляторные батареи, а снизу — топливные баки для дизельного генератора.

С технической точки зрения проект выглядел впечатляюще. Представьте себе тепловоз, который больше не привязан к рельсам! Он мог бы стать передвижной электростанцией мощностью 12 200 кВт, питая военные объекты и даже небольшие населённые пункты. Однако во время испытаний случилось непредвиденное — гидропривод поворота колёс отказал. В результате чудо-машину пришлось буксировать военными тягачами. Испытания затянулись, финансирование иссякло, и проект был заморожен, а в 2011 году уникальный образец отправили под резак.

Немецкий конкурент из 70-х

Забавно, что идея создать нечто подобное пришла в голову не только российским инженерам. В 1975 году в Германии компания Lauster разработала собственный «тепловоз на колёсах» — модель MF60. Этот монстр весил 80 тонн, оснащался четырьмя электродвигателями и двумя дизельными агрегатами от танка Leopard 1 с общей мощностью 1660 лошадиных сил. Немцы использовали его как динамометрическую станцию для испытания тяжёлой техники.

Что могло бы быть

Если бы проект российского «тепловоза-внедорожника» был доведён до конца, он мог бы стать важным элементом военной инфраструктуры. Передвижные электростанции, мобильные командные центры, возможно, даже транспортеры для особых военных операций. Но, увы, судьба распорядилась иначе — финансовые проблемы похоронили амбициозную идею.

Так закончилась история одной из самых необычных военных машин XXI века. Однако это не значит, что идея гибридов тепловозов и колесных платформ умерла навсегда. Возможно, в будущем инженеры вновь попытаются создать нечто подобное — но уже с использованием новых технологий.

Что скажете, хотели бы увидеть такого зверя на дорогах?