Воздушный шарик на орбите, или уникальная РН "Атлас"

Иногда самые эффективные вещи строят люди, которые вообще не представляют себе, как оно должно работать.

К примеру, основу благоденствия Юга США в конце 18 - начале 19 века, хлопкочесальную машину, сделал Илай Уитни, которому было лень идти смотреть, как там негры вручную хлопок шелушат. И до него пытались, делали машины с пальцами, повторяющими движения пальцев негров - эффективность была никакая.

И в общем, когда Холодная война начала разгораться, у американов дело дошло до дела, а именно - возникла надобность "дотянуться" до территории СССР ракетой с исконно американской земли. Американы никогда не были дураками, и понимали, что даже при наличии ядрёной боньбы очень не факт, что удастся остановить очень хорошо обученную, очень хорошо, а главное, плотно и многослойно оснащенную, имеющую четырехлетний опыт самой изнурительной войны в истории человечества Советскую Армию, вдобавок, подпираемую хорошо отлаженным и полностью стоящим на военных рельсах тылом. Не говоря уж о том, что в головы генералов, за исключением самых забубённых, типа Кёртиса ЛеМэя, начала приходить мысль, что после плотной атомной бомбежки разбомбленное восстанавливать очень долго и дорого, а прибылей с этих мест не видать и вовсе до морковкина заговенья. В итоге могла оказаться ситуация, что "дядя Джо" мог, в теории, взять всю Европу, а останавливать его было бы нечем - Советы уже продемонстрировали не раз и не два, что вместо любой разбитой и уничтоженной дивизии они могут выдвинуть из глубины страны ещё две, экипированных, оснащенных и обученных не хуже, и надавать истощенному мясорубкой противнику по рогам. А вот достать этот самый тыл... Было нечем. Стратегические бомбардировщики это хорошо и круто, Америка в них была впереди планеты всей, но вставал вопрос, насколько хватит даже не самих бомбардировщиков, а главного - боевого духа у экипажей. 25% потери в подразделении ставили часть на грань бунта. А у русских была многочисленная и опять-таки опытная истребительная авиация. И насобачившиеся за годы войны строить хорошие, годные машины авиаконструкторы, ухитрявшиеся совмещать вылизанную аэродинамику и могучие моторы.

В итоге, стало понятно, что нужно что-то, способное дотянуться прямо с территории США до советских тылов, и, желательно, беспилотное. То есть - ракета.

Трофеев американы хапнули хорошо - им достался и главный конструктор немецкой программы, и полный комплект техдокументации, и сами ракеты. Но поначалу, как это им и свойственно, американы решили сходить не туда. Будучи хорошими самолетостроителями, они решили начать с крылатой ракеты. Основания у них были - опыт применения Фау-1 и Фау-2 ясно показывал, что "единичка" была эффективнее - каждая из 2419 ракет, долетевшая до Лондона, убила и ранила в среднем 10 человек, в то время как каждая из 517 ракет Фау-2, долетевших до всё того же Лондона, убила и ранила в среднем лишь троих. При том, что цена Фау-1 и Фау-2 различалась чуть ли не на порядок.

Так началась программа МХ-77х. В рамках подпрограммы МХ-771 "Мартин" строил крылатую ракету "Матадор", подпрограмма МХ-775 досталась "Нортропу", строившему сразу два проекта крылатых ракет, "Конвейру" (Convair, Consolidated Vulti Aircraft) же досталась программа МХ-774, тоже из двух частей - "крылатой" и "баллистической". В "Конвейре" хорошо понимали, что ресурсов и инженеров им хватит только на что-то одно - и приняли решение - не пытаться бодаться с конкурентами на их поле. И сосредоточились на баллистической компоненте.

Другой проблемой стало то, что "Конвейр" не получил из немецких трофеев ничего - ни одного инженера, ни единого листа техдокументации. К тому моменту "немецкий след" в американском ракетострое был очень силен, а уж после того, как 24 октября 1946 года трофейная ракета "Фау-2" взлетела на 188 км и привезла первый в истории фотоснимок Земли с орбиты - немецкая конструкторская школа стала непререкаемым авторитетом.

Главной бедой "немецкой школы конструирования", причем хоть чего, хоть кораблей, хоть танков, хоть самолетов, была традиционная немецкая тяга к прочности и надежности, пусть даже в ущерб весовому совершенству и мощности вооружения. В итоге Фау-2 над формулой Циолковского совершала жуткое и изощрённое насилие. Формула Циолковского отвечала ей сторицей - когда Королёв "обработал напильником" Фау-2 (а по факту, построил принципиально новую ракету частично в габаритах и на сильно модифицированном движке) - то дальность стрельбы выросла разом почти вдвое, до 600 км.

Фактически, Фау-2 была ракетным самолетом без крыльев - прочный фюзеляж, подвесные баки, полет до цели "одним куском", из-за чего фюзеляж дополнительно упрочнен и покрыт термозащитой, чтобы переживать вход в плотные слои.

Всего этого в "Конвейре" не знали. Всё, что у них было - это пара рисунков и основные размерности, тоже присланные чуть ли не в виде записи на клочке газетной бумаги.

И, лишенные давления готовых идей, инженеры начали генерировать свои. Они пошли от от печки, от задачи. Задача - закинуть контейнер с полезной нагрузкой на заданную дистанцию. Контейнер должен долететь до земли целым.

От этого и начали плясать. Формула Циолковского инженерам, конечно, была известна, и задачей было минимизировать сухой вес ракеты (следствие из формулы Циолковского гласит, что при равном запасе одинакового горючего и одинаковых двигателях меньше весящая на старте ракета улетит дальше). Поэтому было принято гениальное решение - отбрасываем всё лишнее! Включая сам корпус ракеты, потому что в верхних слоях атмосферы, после отключения двигателя, он ни на что положительно не влияет, а на входе создает дополнительное сопротивление, потому что его поперечная нагрузка, отношение веса к поперечному сечению, меньше, чем у головной части, и поэтому он играет роль плохого - но парашюта. Сравните, как падает лом и как падает лист бумаги - у лома поперечная нагрузка очень высокая, а у листа бумаги - минимальная. Чем меньше поперечная нагрузка - тем меньше терминальная скорость падения - то есть максимальная скорость, до которой гравитация может разогнать тело в данной атмосфере. А чем быстрее летит головная часть, - тем дальше она улетит. Вдобавок, уж коли мы отбросили более нам не нужный корпус ракеты - так зачем его теплозащитой защищать? Сгорит? Да и хрен бы с ним, всё равно после выработки топлива - это всего лишь куча бесполезного металла!

Дальше - больше. Если нам не нужно защищать теплозащитой корпус, если корпус не должен выдерживать вход в плотные слои, то зачем нам делать его слишком прочным? Достаточно, чтобы он не развалился под тягой двигателя и от набегающего потока воздуха, пока мы пробиваем атмосферу! Поэтому сделаем баки несущими, пусть стенка бака и обшивка будут единым целым. Правда, возникла проблема - достаточно толстые стенки бака, чтобы держали вес ракеты, весили немало. И тогда инженерам "Конвейра" пришла в голову мысль. Топливо - жидкость. А жидкости почти несжимаемы! Вот пусть топливо само себя и несет, тогда прочность стенок бака можно делать лишь достаточной для удержания давления топлива. А чтобы ракета не сложилась под весом самой себя по мере выработки топлива - будем освободившееся место наддувать газом - совсем как мягкий дирижабль.

В итоге к январю 47 года у "Конвейра" была вполне годная и даже вроде как летающая ракета. Проблемой была лишь низкая точность и маленький забрасываемый вес.

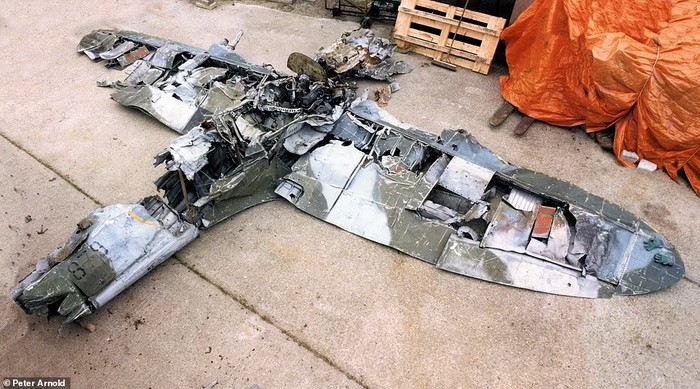

Но тут вмешалась политика. В 47 году ВВС США подверглись серьезной реформе, сменилось руководство - и сменились приоритеты. На первый план стало воспрепятствование Советам наслать на Америку армады стратегических бомбардировщиков с атомными бомбами - всем стало ясно, что долго монополию на ядерное оружие Америке не удержать. Поэтому на первый план вышли средства ПВО, а разработка МБР была исключена из списка приоритетов. В июне 47 года программу закрыли, три ракеты, которые "Конвейр" успел сделать - экспериментально запустили. У одной отказал двигатель через минуту после пуска, две другие разрушились на высоте - данные об атмосфере в верхних слоях были неточными, и ракеты попросту сложились в полете из-за недостаточного давления наддува.

Программу свернули, но Карл Боссарт продолжал в инициативном порядке и за счёт фирмы работы в направлении баллистических ракет.

В 51 году, после поступления информации о том, что Советы ведут лихорадочную работу в области дальнобойных баллистических ракет и вот-вот испытают свою первую полноценную атомную бомбу (бомба была сброшена на Семипалатинский полигон 18 октября 1951 года с самолета Ту-4), программу разработки МБР решили вернуть. Сменившееся поколение управленцев не очень доверяло немцам вообще и фон Брауну в частности, кроме того - существовало корпоративное противостояние между ВВС США и армией. Поэтому в январе 1951 года была открыта программа МХ-1593, по которой безусловный приоритет был отдан "Конвейру". К тому моменту группа баллистических ракет на "Конвейре" состояла всего из десяти человек, включая самого Боссарта, но ни Боссарта, ни его боссов это не смущало. Боссарт параллельно с разработкой развернул натуральную охоту за кадрами по всем США, и к 60 году отдел баллистических ракет "Конвейра" составлял 12000 человек сотрудников. Но это было потом, а у истоков - стоял Боссарт и девять его энтузиастов...

Из архива Боссарта спешно извлеклись все наработки по программе МХ-774. Было решено задействовать всё, что только можно, ради ускорения разработки. Поэтому - разработку начали буквально минимумом кадров. Проект получил название "Атлас".

Работы изрядно затормозили метания заказчика по вопросу боевой нагрузки. Рассматривалась и неядерная ГЧ, и ядерная, и только к 1953 году ВВС США определились - термоядерная головная часть весом в 3600 кг. Такой забрасываемый вес требовал сложной пятидвигательной схемы, что вызывало у Боссарта обоснованные подозрения в ненадежности. Плюс, тяжеленная головная часть "съедала" весь профит от легкой конструкции ракеты. Выход был один - многоступенчатая схема. У Боссарта были серьезные сомнения в возможности запуска двигателя на высоте (напомню, тогда запуск двигателя на старте с второй-третьей попытки считался вариантом нормы). И тогда Боссарту пришла в голову гениальная, без дураков, идея.

Двигатели жрут топливо, и ракета облегчается на глазах. Вдобавок, конструкция двигателя для работы на высоте и у земли сильно отличается, эффективные "внизу" двигатели стремительно теряют эффективность на высоте, а хороший высотный двигатель у земли развивает просто оскорбительную по величине тягу. Поэтому... Да, зажжем все движки у земли, а затем, как только поднимемся повыше, облегчимся, и выйдем за зону эффективности "приземных" движков - сбросим их к чертовой матери! Двигатель - штука тяжелая, жрут они как не в себя, а пользы - мало. Вот и пошли они к чертям! А оставшееся топливо эффективно потратят высотные двигатели. Поэтому оба маршевых движка крепились не к самой ракете - а к "юбке"-переходнику, и после отсечки трубопроводов юбка вместе с двигателями соскальзывала по направляющим вниз, стягиваемая давлением набегающего воздуха на обтекатели разгонных движков, в то время как высотные двигатели уводили саму ракету вверх.

Эта схема давала огромные бонусы. Не надо морочиться со сложным разделением ступеней, беспокоиться о риске удара отделяющейся ступени по верхней или боковой, особенно, если случатся проблемы с отсечкой двигателя первой ступени, и резко облегчившаяся ступень "догонит" вторую. Тут двигатели догнать ракету не могли никак - топливо им взять просто неоткуда.

Начали проектировать пятидвигательную ракету с двумя сбрасываемыми двигателями. Но тут на первый план вышли атомщики, уменьшившие головную часть до 680 кг. И тогда Боссарт с радостью выкинул сложную и трудноуправляемую связку из трех высотных движков. В их надежности были большие сомнения - из-за необходимости вписаться в габариты, двигатели были упиханы как сельди в бочку, температурный режим агрегатов был на грани критического, а ещё много проблем создавала принципиальная невозможность упихнуть полноценное управление соплом каждого двигателя в столь малый объем. В итоге малейший рассинхрон в тяге приводил бы если не к кувырку - то к неминуемому промаху.

Ещё одной проблемой стало неприятие "странной" конструкции многими чиновниками. Господствовала мысль, что "этот воздушный шарик развалится в полете". Скептицизм был настолько велик, что в параллель к разработке "Атласа" конкурентам "Конвейра", "Мартину", была поручена разработка "традиционной" ракеты. "Мартин" справится с заданием, построив ракету "Титан", которая тоже послужит космосу, но это уже совсем другая история.

В итоге разработка периодически начинала буксовать на месте. Вдобавок, продолжались нелады с отработкой "высотного" двигателя. Дело шло медленно, и в начале 57 года Боссарт решил начать испытания без высотного движка. Так появился "Атлас-А". По сути, это был летающий макет, с двумя двигателями LR-89 тягой по 75 тонн каждый, весовым макетом высотного двигателя и телеметрической головной частью вместо боеголовки. Первый пуск произвели 11 июня 1957 года, ракета успешно ушла со стартового стола, но через минуту полета один из двух движков оторвался. Парировать такой перекос тяги было невозможно, и прототип начал "фигурять" по небу, выписывая в воздухе неистовые антраша. Поскольку был неиллюзорный риск, что ракета упадет на жилые дома - её взорвали самоликвидатором, но телеметрия с борта шла до последней секунды существования головной части. Пуск был признан частично успешным, но главное - все скептики, критиковавшие "недостаточную прочность" наддувной конструкции, были посрамлены. Все опрошенные эксперты в один голос признавали, что те невероятные фортеля с такими продольными и поперечными перегрузками, которые вытворял отказавший "Атлас" в небе над Флоридой, не пережила бы ни одна ракета "традиционной" схемы, развалившись на куски ещё на первом же вираже.

Второй пуск так же завершился аварией, и снова из-за двигателя, но теперь стал понятен источник проблем. Двигатели отправили на доработку.

5 октября 1957 года Америка проснулась в изменившемся мире - СССР вывел на орбиту первый спутник. Началась космическая гонка.

Боссарт надавил на смежников, заставив ускорить работы по двигателям - и 12 декабря 1957 года третий "Атлас-А" поднялся на 120 км и улетел аж на 990 км, разом побив все рекорды американских ракет по дальности.

До середины 58 года проводили испытания систем наведения, пустив на это все оставшиеся "Атласы-А". К тому моменту высотный двигатель LR-105 довели до ума, и 2 августа 1958 год "Атлас-Б" в трехдвигательной компоновке улетел на 4200 км. 28 ноября того же года "Атлас-Б" улетел на 10540 км и официально стал полноценной МБР.

А уже 18 декабря состоялся дебют "Атласа" как полноценной космической ракеты - "Атлас-Б" успешно вывел на орбиту прототип спутника связи SCORE (Signal Communications by Orbiting Relay Equipment).

"Атлас" недолго прослужил в качестве МБР - появившиеся твердотопливные "Минитмены" выжили и его, и его конкурента "Титана" с боевых позиций.

В итоге образовалось большое количество, почти три сотни, неиспользованных МБР. Пускать их под пресс было бы расточительством, и "Конвейр" принял решение - переделать их в космические ракеты!

Причем "Конвейр" снова обскакал конкурентов из "Мартина". Пока "Мартин" пытался бороться с "Минитменами", создавая ампулизированную версию "Титана" на некриогенных компонентах, "Конвейр" предложил свои услуги НАСА. А НАСА очень нуждалось в хорошем носителе. После полета Спутника-3 (здоровенной по тем временам дуры, размером и весом с легковушку) выяснилось, что у НАСА нет ни одной подходящей ракеты, чтобы поднять человека. Даже предельно облегченный алюминиевый бидончик "Меркурия" единственная отработанная до терпимого уровня безопасности ракета "Редстоун" (разработки всё того же Вернера фон Брауна) могла вывести только на суборбитал.

"Конвейр" спешно допилил ракету до терпимых стандартов безопасности - история 18 мая 1959 года, когда второй экземпляр "Атласа-Д" рванул сразу после старта на глазах охреневших от такого подарка судьбы астронавтов из первой Семерки, и язвительного комментария Гаса Гриссома "Вы серьезно собираетесь запихнуть нас в эту штуку?", заставила инженеров пересмотреть целый ряд мелких технических решений. Но итогом шести беспилотных пусков стал полет 24 мая 1962 года Джона Гленна. Особенностью этих стартов было то, что на орбиту выходила практически вся ракета целиком - на Землю падали только разгонные двигатели. Кроме "Атласа" так не мог и не может никто.

Параллельно "Конвейр" переделывал свои ракеты для целого ряда задач. Наверно, ни одна другая ракета не носила столько разнообразных разгонных блоков. Первым стал неудачный "Атлас-Эйбл". Три старта, закончившихся аварией - но ни одного по вине самого "Атласа".

Следующим этапом был "Атлас-Аджена". Этот вариант оказался удачливым и долгоживущим, 109 пусков, из них 93 удачных - он летал по программе "Джемини", выводя мишени для стыковки самого "Джемини", но главная его миссия и успех - первичное изучение Луны. Именно "Атлас-Аджена" вывел к Луне и Лунар Орбитеры, и Рейнджеры, без которых была бы немыслима программа "Аполлон". Да и для глубокго космоса было сделано многое - Маринер-2 и -5 пролетели мимо Венеры, Маринер-3 и Маринер-4 - мимо Марса, а "четверка ещё и сделала первые фотографии Марса вблизи.

Но апофеозом стал, конечно же, "Атлас-Центавр". О "Центавре" я уже писал, "Атлас" 142 раз стартовал с "Кентавром", 127 раза - успешно. Именно "Атлас-Центавр" и "Атлас-II-Центавр", отличавшийся удлиненными баками и более мощными двигателями первой ступени, но всё той же полутораступенчатой схемой вытащили на себе значительную часть научной программы НАСА.

И ещё один рекорд тоже принадлежит "Атласам". Это рекорд самого длительного хранение ракеты-носителя.

5 декабря 1986 года на орбиту вышел спутник ФЛТСАТКОМ-7. Его вывела ракета, пролежавшая 21 год на складе, с 1965 года. Это был период, когда из-за аварии Челленджера у НАСА образовался дефицит носителей. И вот, старую ракету вытащили со склада, обслужили - и она успешно отработала.

Последний "классический" "Атлас" взлетел 25 апреля 1997 года, последний "Атлас IIAS" 31 августа 2004. С ними в историю ушла эпоха полутораступенчатых ракет.

Поскольку опрос почему-то не создается - два комментария для выбора следующей темы внизу.