Щи

У бабы-вдовы умер ее единственный двадцатилетний сын, первый на селе работник.

Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон.

Она застала ее дома.

Стоя посреди избы, перед столом, она, не спеша, ровным движеньем правой руки (левая висела плетью) черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой.

Лицо бабы осунулось и потемнело; глаза покраснели и опухли… но она держалась истово и прямо, как в церкви.

«Господи! — подумала барыня, — Она может есть в такую минуту… Какие, однако, у них у всех грубые чувства!»

И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад девятимесячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом и прожила целое лето в городе!

А баба продолжала хлебать щи.

Барыня не вытерпела наконец.

— Татьяна! — промолвила она. — Помилуй! Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи!

— Вася мой помер, — тихо проговорила баба, и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам. — Значит, и мой пришел конец: с живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посолённые.

Барыня только плечами пожала — и пошла вон. Ей-то соль доставалась дешево.

Иван Сергеевич Тургенев

Май, 1878 г.

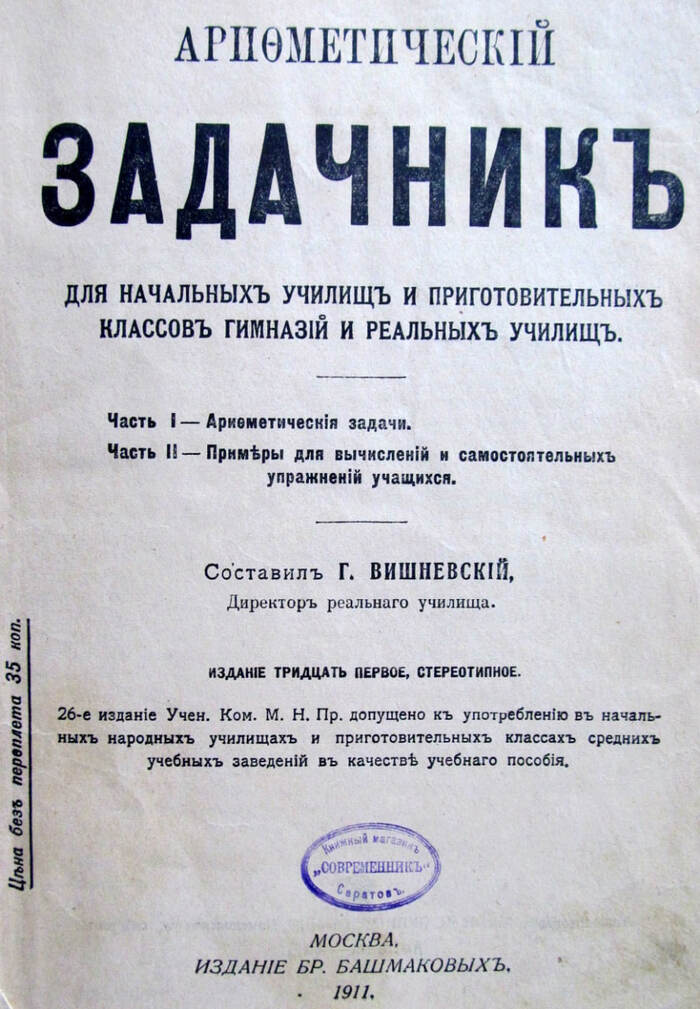

Задачки из дореволюционного учебника

Баян, не баян-не знаю. Лично я не нашел.

Вишневский Г. Арифметический задачник для начальных училищ и приготовительных классов гимназий и реальных училищ. Изд. 31-е. - М., изд. Башмаковых, 1911.

Попробуйте решить задачки, которые решали наши прадедушки.

1.«1123. Ребенок родился 12-го мая в 9 часов утра, а умер 11-го июня того же года в 1 час пополудни. Сколько времени жил ребенок?»

2.«Мальчик родился 17 января 1873 г. Когда он умер, если прожил 3 года 4 месяца».

3.«1174. 25 нищих получили 2 руб. 75 коп. Посколько коп. досталось каждому?»

4.«1289. На фабрике работали мужчины, женщины и дети, всего 651 человек; дети составляли 7-ю часть, а женщины 3-ю часть всего числа рабочих; остальные были мужчины. Сколько нужно уплатить рабочим за неделю, если поденная плата для детей 30 копеек, женщина получает на 15 копеек больше, а мужчина получает вдвое более, чем женщина? - отв.: 3 027 руб. 15 коп.»

5.«1421. На фабрике работали мужчины и женщины; мужчин было вчетверо больше, чем женщин; мужчина получал по 12 руб. в месяц, а женщина по 8 руб. В год всем рабочим уплачено 26 880 рублей. Сколько на фабрике мужчин и сколько женщин? - Отв.: 765; 89».

6.«1060. Урок чтения продолжался 1 час 10 минут, урок чистописания 55 минут и урок Закона Божия 1 час 30 минут минут. Сколько времени продолжались все 3 урока?»

7.«389. В деревне было 75 домов. Во время пожара 36 домов сгорело. Сколько стало домов в деревне после того, как погорельцы поставили 22 новых дома?»

8.«427. Поденщица получает в день 25 копеек. Сколько получает она в 4 дня?»

Победителю хруст французской булки в подарок.

Телеграмм История в фотографиях

РКМП

Читаю тут книгу "Двинулись земли низы. Том 1. Двадцатые" Вадима Нестеров @vad.nes,

Пробирает

Почти все мои герои были искренними служителями Революции, готовыми отдать все, включая жизнь, во имя торжества коммунизма. Причем не обещавшими пожертвовать, а именно что жертвовавшими в реальности – разница принципиальна.

Автор, пишущий о реальном человеке, должен его понимать. Не разделять

его убеждения – это как раз вовсе не обязательно – но обязательно

понимать, как он думал и почему поступал так, а не иначе. Иначе весь

твой труд бессмысленен, без этого понимания невозможно написать ничего путного.Я и сейчас не могу сказать, что я понимаю мотивацию своих героев на сто

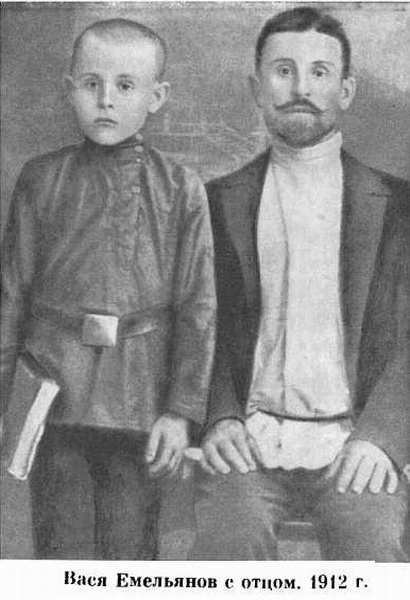

процентов – нам, живущим в сытом и безопасном мире, осознать их жизнь во всей полноте, наверное, невозможно. Но признаюсь честно – Василий

Емельянов как никто другой помог мне в этом понимании.

По прочтении его мемуаров многое стало яснее. А поскольку мои читатели

не глупее меня, я не буду играть в испорченный телефон, а просто

процитирую несколько отрывков из его страшного в своей обыденности

рассказа о детстве. Без каких-либо комментариев – как говорили древние

римляне, разумному достаточно:Из единственного богатства, которым обладал дед – кучи детей - вымерло

восемь, четверо перебрались в Баку. Прибыли в разгар забастовочной

борьбы рабочих нефтяных промыслов. Шел 1905 год. Жить было трудно. На

девяносто три копейки в день, которые отец получал, нужно было

прокормить и одеть восемь человек, оплатить жилье.За всю свою трудовую жизнь отец смог купить всего один костюм-тройку:

пиджак, брюки и жилет. Это было еще перед его женитьбой. На свадьбу

полагалось надевать сапоги и тройку. Все остальные годы штаны и рубахи

ему шила мать. Тогда все жены рабочих были портнихами. Шить самим было

много дешевле.Отец часто приходил с работы весь в нефти, с красными воспаленными

глазами. В доме, сложенном из тесаных камней известняка, уложенного на

глине, не было ни водопровода, ни канализации, ни освещения. Стояла

плита, отапливаемая нефтью, на ней готовили пищу, и она же служила

средством обогрева. На плите мать нагревала воду. Скорчившись в

оцинкованном тазу, экономя каждую кружку воды, отец старался отмыть

нефть. У него слипались пропитанные нефтью волосы. Водой удалить нефть

из бороды и волос головы было невозможно, и он отмывал их керосином.Потом, отдышавшись, он подходил ко мне и, заглядывая в мои книги и

тетради, с надеждой и тоской произносил:

– Может быть, все же выучишься на писаря. Все-таки у писаря чистая

работа, не то, что у нас – плотников.Жизнь была монотонно однообразной, и дни протекали медленно. Мне и

сейчас представляется, что тогда – в 1913 и 1914 годах дни были намного

длиннее.Время мучительно долго тянулось до обеда, а от обеда до ужина. Обеды же

и ужины были удивительно короткими.В те годы я, кажется, никогда не был сытым. Поэтому, вероятно, и

запомнилось это деление дня на два периода – до обеда и после обеда.

Обед и ужин в нашей семье всегда состояли из одного блюда – супа или щей. Когда вся семья собиралась за столом, мать ставила на середину стола большое эмалированное блюдо, и все сидящие деревянными ложками вычерпывали его содержимое.Нож был один. Его клали на стол для того, чтобы резать хлеб.

Впервые я получил отдельную тарелку в студенческой столовой Московской горной академии в 1921 году. До этого мне тарелкой, ножом и вилкой пользоваться не приходилось – их у нас попросту не было, а, кроме того, они и не нужны были. Такие блюда, где требовались нож и вилка, у нас в семье не готовились. В Красной Армии я ел или из солдатского котелка или из бачка – один бачок на десять человек.

На всю семью было одно полотенце. Оно висело у умывальника.

Во всех рабочих семьях пользовались самым дешевым мылом – обычно

кусочком, обмылком, который оставался после стирки белья. Теперь такое

мыло называется «хозяйственным».Мыло, упакованное в цветную бумагу, называлось тогда у нас «личным» или

«духовым», оно было недоступно по цене. Такое мыло попадало в руки очень редко. В нашей семье только тетки иногда получали в качестве подарка на день рождения по куску такого мыла.Зубных щеток и порошка для чистки зубов и в заводе не было – зубы никто

вообще не чистил.Я не помню, чтобы до революции у меня или других членов семьи были

когда-нибудь покупные носки или чулки. Их всегда вязала мать, она же их

и штопала. Покупные были дороги. А когда носки или чулки нельзя было

больше чинить, мы их распускали и сматывали нитки в клубок. Смотанная

старая пряжа использовалась для вязки новых чулок.Отец вообще не носил ни чулок, ни носков – он пользовался портянками.

– Да разве носков-то напасешься, – можно было слышать от него, когда

мать предлагала связать носки для него.Для того чтобы удлинить срок носки обуви, отец шурупами привертывал к

каблукам и на подошву железные пластинки, которые он нарубал из старых

бочарных обручей. Ботинки становились тяжелыми и при хождении издавали

железный лязг.Так как не все пластины хорошо закреплялись, то некоторые хлюпали и

звенели, что напоминало мне звон кандалов, который я слышал как-то,

когда по улице гнали арестантов.В первые же месяцы после революции я сменил свою обувь на солдатскую,

вступив добровольцем в ряды Красной гвардии, и больше уже никогда не

носил обуви с «кандальным звоном».Голодные дни 1920 года. В семье 8 человек детей – двое совсем

маленькие. Самому младшему – Косте – три года. Хлеба дают по маленькому

ломтику на день. Сколько в нем – в этом кусочке? Говорили, что одна

восьмая фунта /(56 грамм – ВН)/. Может быть, и так. К хлебу добавить

нечего. Взрослые, правда, могли еще где-то в столовой получить немного

супа, но домой, кроме хлеба, принести нечего. Получаемый мною хлеб я не

ел, приносил брату Косте.Все взрослые старались растянуть полученный кусочек хлеба на целый

день. Резали его на небольшие дольки и прятали.Костя тоже прятал свои дольки, он не съедал все сразу.

До сего времени передо мной стоит образ мальчика с удивительно

серьезными глазами на бледном, без кровники, лице. Он целыми днями сидел на деревянной лошади-качалке, которую соорудил ему отец и, обняв обоими ручонками шею лошади, тихо раскачивался.Я не помню, чтобы он чего-то просил или плакал. Дети рабочих учились

терпению с пеленок.Из детей – двоих спасти не удалось. Сначала умерла Нина, а затем Костя.

В нашей семье не было привычки плакать и причитать. Но я видел, как

мать уголок фартука украдкой прикладывала к глазам.Похоронив детей, отец долго ходил сумрачным.

Обычно, вернувшись с работы, умывшись и расчесав волосы, он или

рассказывал о том, что у него интересного было на работе, или же просил

почитать газету.Теперь он замолк. Молча ходил по комнате, смотрел по сторонам, и мне

казалось, что он ищет что-то.Иногда он сурово произносил: «Не уберег. Силы не хватило» – и уходил из

дома.Как и Алексей Блохин, Василий Емельянов не удержал свою птицу удачи.

Жизнь с ее непоколебимым реализмом равнодушно столкнула выскочек обратно

в натоптанную колею. Мечта об образовании рухнула, в 15 лет Васе

пришлось бросить и реальное училище, и бесплатную стипендию, и

отправиться работать на нефтепромыслы – в одиночку отец никак не мог

вытянуть младших детей, и ситуация в семье становилась все хуже и хуже.Но вскоре после этого случилось событие, которое крест-накрест

перечеркнуло планы миллионов людей – в феврале 1917 года в России

произошла революция. А в октябре – еще одна.Тогда, в 1917 году, сразу же после Октябрьской революции, 16-летний

Василий Емельянов стал бойцом отряда Красной Гвардии в Азербайджане.И меня этот выбор после прочитанного совсем не удивляет.

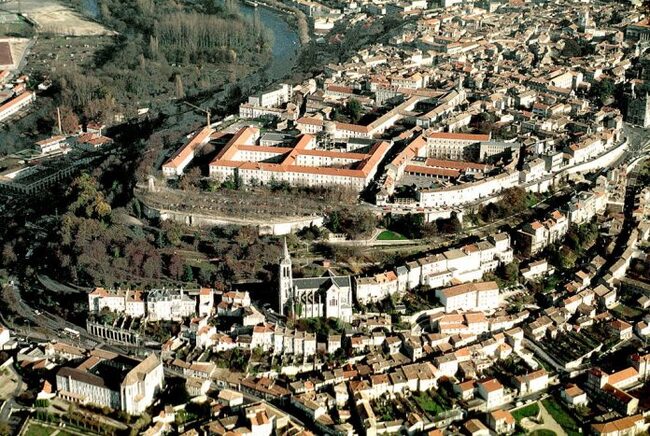

Коньяк и Бренди, у нас и у них

Все наверное слышали про такие крепкие алкогольные напитки как коньяк и бренди? А знаете чем они отличаются друг от друга?

Давайте попробуем разобраться вместе.

Бренди, (от Brandywine-жженое, то есть перегнанное вино), обозначают крепкие алкогольные напитки полученные путем двойной перегонки, виноградного, фруктового, ягодного сока или виноградных выжимок.

Коньяк, (от Cognac-город в провинции Шаранта, на западе Франции), особый вид виноградного бренди, произведенный в определенном регионе (Шаранта), из определенных местных сортов винограда (Юни блан, Коломбар, Монтиль или Фоль бланш), по определенной технологии (двойной перегонкой в медных кубах-аламбиках), выдержанных в бочках из особых пород дуба (лимузенский дуб) не менее двух лет, крепостью 40 градусов.

Франция приложила максимум усилий, чтобы законодательно закрепить за собой на международном уровне историческое наименование по происхождению Cognac. В странах ЕС эти правила действуют строго, но ни Российская Империя, ни СССР эти декреты так и не подписали.

Ходит множество легенд, о том как французы разрешили российским виноделам использовать название "коньяк", а не "бренди" как в остальном мире: что это было частью контрибуции после завершения Наполеоновских войн, или что российский винодел Шустов привез на Парижскую выставку напиток такого высокого качества, что получил не только первое место, но и почетное право именовать его коньяком.

На самом деле контролируемое по происхождению название Cognac появилось только в 1909 году, а на кириллице оно вообще не могло быть зарегистрировано.

До 1917 года коньячное дело было связано с такими людьми как: Давид Сараджишвили, который основал коньячный завод в Грузии, с "коньячным королем" Николаем Шустовым, которому принадлежали предприятия в Одессе, Кишиневе, Ереване, Кизляре и Азербайджане, Нерсес Таиров, братья Форер и братья Гуммель

Интересен способ, которым рекламировали коньяк тех времен.

Специально нанятые студенты приходили в питейные заведения и требовали коньяк определенной марки, если коньяка не было, то студенты скандалили, устраивали драку. На утро это было в газетах. Таким образом торговая марка коньяка была на слуху.

За границей поступали несколько иначе. В ресторан приходили хорошо одетые, респектабельные господа и заказывали нужную марку российского коньяка.

К сожалению, с принятием сухого закона от 18 июля 1914 года, и началом ПМВ, история дореволюционного виноделия в России заканчивается.

P.S.

Эта заметка была одним из первых графоманских опытов:)

Дабы не утомлять картинками и деталями, выкладываю ее несколько усеченной.

Если кому будет интересно прочесть полностью.

Доступ к образованию и здравоохранению у рабочего в империи и заключённого ИТЛ

Доступ к образованию

Доступ к образованию у рабочих был ограничен. Формально закон от 1 июня 1882 г. (5 пункт) говорил о «предоставлении возможности посещения учебных заведений» малолетним рабочими, т. е. ответственность за их обучение ложилась на владельцев предприятий, где они работали. Данная формулировка приобрела рекомендательный характер, благодаря дополнительному узаконению от 12 июня 1884 г. В своём первом отчёте за 1883 г. по Московскому фабрично-заводскому округу инспектор Янжул И. И. писал о том, что 75% работающих детей не имели возможности получать образование [44].

А что же было в лагерях? Согласно Положению об ИТЛ от 7.04.1930 [18] в составе каждого лагеря или колонии были сформированы культурно-воспитательные части, в задачу которых входило:

а) организация и руководство работой школ ликвидации неграмотности, школ для малограмотных и курсов повышенного типа;

б) программно-методическое и политическое руководство школами фабрично-заводского ученичества и техническими курсами;

в) определение репертуара, наблюдение, инструктирование и контроль над театральной работой в лагерях;

г) руководство постановкой библиотечного дела в лагере, наблюдение за продвижением книги в среду заключённых и своевременным надлежащим пополнением библиотеки;

д) руководство работой клубов, красных уголков, музеев и т. п.;

е) издательская деятельность лагеря;

ж) руководство работой по физкультуре;

з) криминологическое обследование заключённых.

Т.е. в ИТЛ помимо того, что можно было научится читать и писать, так и получить рабочую специальность.

На 1940 год воспитательные и педагогические кадры колоний для несовершеннолетних насчитывали 1200 воспитателей — преимущественно из членов комсомола и членов партии, 800 педагогов и 255 руководителей кружков художественной самодеятельности [46]. Конечно в опубликованных документах содержится информация о работе культурно-воспитательных частей. Приведём несколько примеров.

В «Дальстрое» хронически не хватало квалифицированных кадров, поэтому в подразделениях постоянно создавались трех-пятимесячные курсы по подготовке шофёров, дорожных десятников, прорабов, коллекторов, топографов, горных смотрителей, счетоводов, бухгалтеров, электромонтёров и т. д. Курсанты-заключённые учились с отрывом от производства, им выплачивалась стипендия в размере 50-100 руб. в месяц [47].

Согласно приказу №271 по тресту “Дальстрой” организовывались 5-ти месячные курсы младших медтехников на 36 слушателей с отрывом от производства со стипендией 100 рублей в месяц [10].

Для несовершеннолетних заключённых от 12 до 16 лет организовывали 4-часовой рабочий день на производстве (ученических мастерских) и 4 часа занятий в школе; для несовершеннолетних заключённых в возрасте от 16 до 18 лет — 8-часовой рабочий день на производстве (ученических мастерских) и 2 часа занятий в школе [46].

За 1-е полугодие 1941 года школы для неграмотных и малограмотных заключённых выпустили 7 тыс. человек [48].

В Дальстрое в 1944 году организуют школы стахановских методов труда для повышения квалификации заключённых [49].

По данным на 22 апреля 1959 г. организованы и работают 306 начальных, 126 семилетних и 194 средних школы, а также 318 отдельных классов, создано 112 учебно-консультационных пунктов. В начальных и средних школах на 1 января 1959 года училось 72744 заключённых, к началу прошлого года обучалось 57628 [46].

Таким образом, заключённый ИТЛ и ИТК имел свободный доступ как к среднему, так и средне-специальному образованию, нежели рабочий в Российской империи. Парадоксально, но это оказалось так.

Доступ к здравоохранению

На гарантированную медицинскую помощь дореволюционному рабочему рассчитывать не приходилось. «Как известно, забота о больных рабочих … возложена на фабрикантов: циркуляр министра внутренних дел, от 1866 года, повторенный весной 1887 года, установил у нас медицинскую помощь на фабриках, обязавши открывать при них больницы с расчётом, примерно, одной койки на сто рабочих. Результаты … не оправдали ожиданий благого распоряжения, и в действительности настоящие больницы имеются лишь на весьма небольшом числе наших фабрик; в большинстве же — медицинская помощь фиктивна и ограничивается отводом какой-нибудь пустой комнаты, якобы под больницу, и много если присутствием или периодическим посещением фабрики фельдшером, редко — врачом», — писал экономист Янжул И. И. в 1896 году.

В конце XIX в. в европейской части России насчитывалось 19 292 промышленных предприятия, подчинённых надзору фабричной инспекции. Бесплатная врачебная помощь оказывалась лишь на 3488 (18% от общего числа). Во Владимирском фабричном округе, к которому относилась известная Никольская мануфактура Морозовых, этот процент приближался к 40. Стоит отметить, что в 1893 г. Владимирское губернское по фабричным делам присутствие обязало-таки все фабрики и заводы оказывать своим рабочим первоначальную бесплатную врачебную помощь. При этом мы видим, что цифра 40% относится к 1899 г., что делает очевидным наплевательское отношение фабрикантов ко всякого рода законодательным предписаниям. Морозову же на общем печальном фоне, действительно, удалось достичь некоторых обнадеживающих показателей. Например, на одну койку — 67 человек, а не 71, как в среднем по губернии. В 1902—1903 гг. из 3317 рабочих, поступивших в больницу, умерло 169 чел [44].

По данным обследования предприятий, подлежащих надзору фабричной инспекции, проведённого Министерством торговли и промышленности в 1907 г., организованная медицинская помощь оказывалась рабочим на 38,2% фабрик и заводов [50].

Медицинская помощь, однако, носила преимущественно фельдшерский характер, на практике многие предприятия не имели даже призрачной медицинской организации, она только декларировалась [50].

23 июня 1912 г. был принят пакет законов о страховании рабочих. Согласно закону «Об обеспечении рабочих на случай болезни», на предприятиях создавались больничные кассы, которым предоставлялось право устраивать лечебные заведения и выдавать денежные пособия по болезни [51]. Закон декларировал четыре вида помощи участникам больничной кассы: неотложная медицинская помощь и амбулаторное лечение – эти виды помощи по закону обязан был предоставлять владелец предприятия (ст. 46), родовспоможение и госпитальная помощь. Гарантии госпитальной помощи закон не давал: предприниматель мог, но не был обязан её предоставлять. Предусматривались различные варианты организации госпитальной помощи: учреждение фабрикантом собственной больницы, соглашение с земствами или лечение за счёт владельца фабрики в местных больницах на общих основаниях (ст. 46, 47). Не решался вопрос о родовспоможении и о лечении заразных больных.

Закон не устанавливал обязательных норм в организации лечебных учреждений: не определял количество коек, штаты медицинского персонала. Врачебная помощь могла быть заменена фельдшерской. Положения закона применялись только на предприятиях, подчинённых фабричной инспекции, они не распространялись на мелкие предприятия. Надзор за оказанием медицинской помощи возлагался на фабричного инспектора, который не имел специальных знаний. Закон открывал для предпринимателей возможность сокращать расходы на медицинскую помощь в том случае, если он сам её организовывал. Предпринимателю было также выгодно совсем отказаться от стационарного лечения и переложить заботы на земские и городские самоуправления, так как в этом случае он оплачивал лишь содержание и лечение больного в соответствии с установленным тарифом, не неся никаких дополнительных расходов [52].

А как было с медицинской помощью в лагерях? Согласно всё тому же Положению об ИТЛ от 7.04.1930 [18] в составе ИТЛ формировались санитарные части, на которых возлагались следующие задачи:

а) профилактическая деятельность по борьбе с заболеваниями в лагере и организация врачебно-санитарного дела;

б) организация, заведывание и руководство всеми лечебными заведениями лагеря;

в) проведение санитарно-просветительной работы в лагере;

г) наблюдение за надлежащей постановкой санитарно-медицинского обслуживания вольнонаёмных сотрудников и их семей.

В том же Положении указывалось: “В случае болезненного состояния заключённые пользуются медицинской помощью врачебного персонала лагерей. Заключённые, требующие стационарного лечения, помещаются в лагерные лазареты, а в крайних случаях, когда нет лагерного лазарета — в общие больницы”.

В 1943 году согласно новому положению об оздоровительных пунктах вместо старых оздоровительно-трудовых пунктов организовывались оздоровительные пункты. Под них выделялись самые лучшие помещения - сухие, тёплые и светлые, оборудованные койками с полным набором постельных принадлежностей [53].

Работа санитарных частей ИТЛ и ИТК также была отображена в документообороте НКВД и ГУЛАГ. Приведём несколько примеров.

Из отчета Комиссии ОГПУ по обследованию режима и быта заключённых Соловецких лагерей следует, что в 1930-м году работа санчасти там была налажена плохо - ощущался дефицит кадров в санитарных частях [39].

В 1931 году было введено курсовое лечение заключённых, больных сифилисом [54].

В 1933 году были разработаны Правила борьбы с сыпным тифом среди заключённых [55]. В том же 1933 году выходят Указания по усилению борьбы с чесоткой, желудочно-кишечными болезнями, цингой [56], в 1934 году Указание об усилении мероприятий по оздоровлению слабосильных [57].

По результатам обследования Владивостокского ИТЛ в 1941 г было установлено, что несмотря на наличие врачей в лагере, в лагерных пунктах их нет [58].

Из докладной записки заместителя начальника ГУЛАГ Завгороднего Г.С. с 15 июля по 15 ноября 1941 года санотделами были произведены следующие работы: налажен учёт эпидемиологических заболеваний в ряде лагерей, ликвидирована вспышка холеры в Харькове, организован постоянный контроль за движением острозаразных заболеваний, разработано Положение об организации пунктов переливания крови [59].

Что говорить о доступности медицины в лагерях, если в 1952 году у Солженицына была обнаружена семинома (злокачественная опухоль яичка) и его успешно прооперировали в лагере [60]. Также о медицине в лагере писали бывшие заключённые колымских лагерей.

Борис Лесняк: “... на территории больницы был открыт оздоровительный пункт, нечто вроде дома отдыха для лучших заключённых забойщиков — рубленый особнячок, светлые окна с занавесками, спальня на 15 мест, столовая, общая комната с отдельным входом, комната для медперсонала” [61].

Евгения Гинзбург: “На первый взгляд усадьба центральной больницы Севлага — Беличья — воспринималась, как дом отдыха или санаторий… Дорожки между строениями были посыпаны гравием и расчищены. Даже клумбы здесь были” [62].

Таким образом, заключённый ИТЛ имел доступное бесплатное и качественное медицинское обслуживание, чем не мог похвастаться дореволюционный рабочий, которому приходилось за эту помощь платить, так ещё не факт, что ему её в то время окажут.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

https://vk.com/@red_yurt-komu-zhilos-luchshe-rabochemu-v-imp...

С. Г. Организация Трудящихся Казахстана