История нашего мира в художественной литературе. Часть 13. «Гибель великого города»

Всем привет!

Настало время рассказать о третьем регионе, где существовала одна из древнейших цивилизаций Востока (да и мира). И вы, конечно же догадались, что я...о Хараппской цивилизации! Она же Индская цивилизация.

Площадь она занимала куда большую по сравнению и с Древним Египтом, и с Месопотамией. А зародилась примерно в 3300-х годах до н.э. и достигла своего расцвета примерно к 2600-м. Плюс-минус тогда же возник город, получивший в археологии и истории название Мохенджо-Даро, что значит "Холм Мёртвых". Истинное название города до сих пор неизвестно, поскольку не расшифрована письменность той цивилизации, и лишь относительно недавно пришли к выводу, что люди, жившие там, были ближе к нынешним дравидским народам, нежели к ариям Северной Индии.

Так со ссылкой на доктора В.Шинде, спеца по цивилизация долины Инда, утверждается, что наибольшее сходство с ДНК жителей городов Хараппской цивилизации (на примере останков из Ракхигархи) присутствует в генетическом коде людей из индийского племени ирула, близкого к тамилам.

Индская цивилизация достигла немалых высот (одни только бассейны и канализационные системы чего стоят), оставила множество исторических артефактов, но не смогла развиться во что-то большее. Её упадок начался примерно в 1900-х годах до н.э., и причины того до конца не ясны. Окончательно эта цивилизация затухла где-то в ХIV-м веке до н.э. Но Мохенджо-Даро был оставлен и, вероятно, разрушен значительно раньше, на рубеже XIX и XVIII-го веков до н.э. И потому сегодня речь пойдет о романе...

«Гибель великого города» («Холм Мёртвых») Рангейи Рагхава

Время действия: рубеж ХIХ-ХVIII-го веков до н.э.

Место действия: Индская (Хараппская) цивилизация, город-государство «Мохенджо-Даро» (территория современного Пакистана и, возможно, Индии).

Интересное из истории создания:

Для начала надо рассказать немного об авторе. Рангея Рагхав (17 января 1923 – 12 сентября 1962) – выдающийся индийский писатель ХХ-го века, социолог и преподаватель. Его имя при рождении было Тирумалай Намбакам Вир Рагхава Ачарья, родился он в Агре штата Уттар-Прадеш и жил до определенного момента в деревне Вейр. К сожалению, жизнь у него оказалась недолгой, всего тридцать девять лет, но он всё равно многое успел даже за отпущенное ему время. Его перу принадлежат, по крайней мере, семнадцать романов и семь сборников рассказов, а также научные труды по истории и литературе Индии, среди которых выделяются «Древняя индийская традиция и история» (1954), «Поэзия, реализм и прогресс» (1955).

«Меня всегда привлекала история Индии, – говорил Р. Рагхав. – Сколько в ней белых пятен, сколько еще скрыто от нас в тумане мифов и преданий…». Именно эта увлеченность историей в целом и историей своей страны – в частности и подтолкнула автора к созданию в 1948-м году романа «Гибель великого города» (оригинальное название «Холм Мёртвых») после того, как бурным темпом пошло исследование руин городов Индской цивилизации – Хараппы и Мохенджо-Даро. В 1945-1951-м раскопками как раз вовсю были заняты М. Уилер и А.Х. Дани.

Археологи впервые посетили Мохенджо-Даро в 1911 году, но полноценное изучение началось под предводительством Ракхала Дас Банерджи только с 1920-х годов. Именно он в 1922-м году стал, по сути, первооткрывателем исторической части города и обнаружил сходство Мохенджо-Даро с Хараппой. Мало-помалу выяснилось, что Хараппская цивилизация не просто древняя, а одна из древнейших в мире, и уже после смерти Р. Рагхава, в 1980-м, руины её городов были признаны Всемирным наследием Юнеско, но и до того многие были впечатлены и горды. И особенно умы будоражило загадочное исчезновение такой развитой цивилизации, и, прежде всего, Мохенджо-Даро.

Р. Рагхав при создании книги пользовался доступными ему в тот период научными материалами и попытался докопаться до причин гибели города и воссоздать его последние месяцы. Читая это сейчас, в 2023-м, я понимаю, что в некоторых деталях (вроде светловолосых арийцев и контактов напрямую с Египтом) он наивно заблуждался, а где-то прибегал к откровенному вымыслу. Но приходится ему это простить, потому что даже сейчас сабж окутан большим количеством неразгаданных тайн.

О чём:

Очень богатый торговец Манибандх на своих кораблях возвращается из Египта и везет в числе добытых богатств рабов, в том числе Нилуфар, Хэку и Апапа. Причем Нилуфар (судя по имени, не египтянка, а, вероятно, представительница каких-то индо-иранских племен) своей красотой покорила торговца настолько, что он заявлял ей о своей любви и обещал сделать своей женой.

Поначалу примерно так оно и было, хотя автор не упоминает ни о брачных обрядах, ни об освобождении, поэтому можно предположить, что весь статус Нилуфар держался на честном (или не очень честном) слове Манибандха. Потому что когда в Великий Город из Киката (мне это название, кстати, так ни о чем и не сказало) пришли поэт Виллибхиттур и танцовщица Вени, Манибандх вскоре запал на танцовщицу, а потом ввёл её в свой дом и окружил почестями не меньшими, чем ранее свою красавицу из Египта.

Про Нилуфар вскоре он, не стесняясь, заявлял, что было, но прошло, и та вообще просто рабыня. Вени богачом не на шутку увлеклась и объяснение схавала. Вот тут-то и начался индийский сериал. Сначала в стиле Болливуда, а потом – в стиле Дипы Мехты. Градус пи…напряжения автор не забывает накручивать с каждой второй главой, пока тот не достигает своего пика в конце. И вот я уже сидела, прикрыв рот ладошкой и…Хотя об этом чуть позже.

Отрывок:

Пыталась выбрать отрывок побезобиднее и выбрала вначале тот, где в ночи у реки Инд столкнулись поэт Виллибхиттур, его на тот момент бывшая любовница Вени и влюбленная в него Нилуфар, потому что один момент в нем мне ещё при прочтении напомнил песню Омара Сулеймана «Wenu wenu». Там, кстати, и смысл близкий. Но потом после одного комма поняла, что в отрыве от остального текста он выглядит не слишком выигрышно и даже может испортить впечатление, поэтому сегодня приведу другой:

«…Вкладывая в танец все свое искусство, Вени поплыла перед колоссальной статуей богини Махамаи. Мелодичный звон ножных колец чередовался с сухим перестуком барабанов, и всем казалось, что они слышат нежный щебет птицы, разбуженной на рассвете далекими раскатами грома, и ветер разносит в благостной утренней тишине чудное ее пение вместе с ароматом жасмина и душистой цветочной пыльцой… Громадная тень танцовщицы, повторяя за ней все движения, падала на изваяние богини, и это еще больше восхищало зрителей. Все были зачарованы разнообразием и красотой движений и жестов дравидского танца. Как дивно танцует эта женщина! Не сама ли богиня Махамаи исполняет сладострастную пляску жизни, чтобы нарушить молчание великого царя йогов?

— Она танцует не так! Эта танцовщица все время ошибается! — послышался из толпы чей-то возглас.

Глаза Вени покраснели от гнева. Она остановилась. К помосту бесстрашно подошла женщина в египетских одеждах. Все в изумлении смотрели на нее. Эта женщина сошла с ума! Или же она сама несравненная танцовщица?

Манибандх первый нарушил молчание.

— Что ты хочешь сказать, женщина? — спросил он строго.

— Да будет милостива величайшая из богинь! — ответила та. — Я не лгу и сумею доказать это!..

Амен-Ра возмутился:

— Ты оскорбила гостью, которую приветствовал сам высокочтимый Манибандх от лица всех граждан великого города!

— Нет, господин, я не оскорбила гостью, — возразила женщина. — Оскорблена всемогущая богиня Махамаи! Вряд ли такой танец умилостивит ее…

Необыкновенная уверенность египтянки взволновала Вину. Мысль о том, что богиня Махамаи может разгневаться на великий город, посеяла ужас в ее душе. Ей показалось, что ядовитый скорпион взобрался к ней на грудь и вот-вот ужалит. Она стремительно поднялась на помост и громко заговорила, стараясь быть спокойной:

— О чем вы спорите? Ведь здесь происходит не просто состязание в искусстве! Эта женщина утверждает, что священному танцу недостает совершенства, и это может навлечь на великий город неотвратимое несчастье. Коли она готова доказать свою правоту, почему бы нам не испытать ее?

Напряжение исчезло. Нилуфар уже взошла на помост для танцев. Египтянка и дравидка с ненавистью смотрели друг на друга. Вени не смогла выдержать взгляда соперницы. Ей хотелось задушить ненавистную женщину. Всего минуту назад она была на вершине славы — здесь произносилось только ее имя, в ярком свете факелов плыла она над всей этой бесчисленной толпой, которая упивалась редким зрелищем, забыв о самой богине Махамаи… А сейчас? Она взглянула на Манибандха, но лицо его не выразило сочувствия. Как же ей поступить? Эта змея в образе женщины ждет. Она вызывает: «Иди танцуй передо мной». Но если Вени проиграет? Что тогда?.. Виллибхиттур непременно спас бы ее, но его нет рядом… Она испуганно съежилась».

(Но, если кому интересен прошлый отрывок, вариант с ним можно найти у меня в группе ВК, ссылка в моем профиле)

Что я об этом думаю, и почему стоит прочитать:

Прежде всего, потому что это единственная художественная книга о Хараппской цивилизации, которую мне удалось найти…)) Ахаха, но, конечно, не только поэтому.

Помню, я ознакомилась перед чтением самого романа с предисловием Е.П. Челышева и ощутила фэйспалм и легкие блевотные позывы. Потом прочитала роман и всё это ощутила уже от предисловия. Вообще не надо его, это предисловие, читать, потому что старикан хорошо соображал в пропаганде и ничего абсолютно не смыслил в индийской культуре, истории, религии и литературе, да и в психологии – тоже. При этом я вынуждена согласиться с тем, что тема рабства в произведении есть и является основной, но при этом подана совершенно не так топорно и плоско, как, например, в «Путешествии Баурджеда» Ефремова.

Р. Рагхав на совершенно бытовых и понятных всем и каждому примерах показал, почему рабство – это однозначное зло: потому что твоё тело тебе не принадлежит, ты вынужден терпеть всё от недоедания и унижений до побоев и изнасилований; потому что у тебя нет ничего своего, ты не можешь ни полноценную семью создать, ни обрести смысл жизни в чем-либо, ни распоряжаться результатами своего труда; ты зависишь не только от своего хозяина, но и от любого свободного, потому что твоё слово ничего не стоит против его слова; потому что при таком раскладе ты теряешь вообще всё человеческое и приобретаешь выученную беспомощность и апатию, и пребываешь в убежденности, что сам по себе ничего не стоишь, твою ценность нужно непременно доказывать, и непременно с риском для жизни. На мой взгляд, проблема была подана и разобрана блестяще.

Остальное…Остальное было куда более противоречиво и, наверное, это неплохо. Я не знаю, о чем думал автор, на чьей стороне были его симпатии, кого он виноватил, кого жалел, а кем из своих персонажей восхищался, но все «положительные» оказались отнюдь не белыми и пушистыми, а Манибандх мне показался скорее человеком с серьёзными психологическими проблемами, нежели каноничным злодеем. Он – продукт того самого заболевшего и зараженного рабством и неравенством общества, и, читая о том, как ищет он любви и не находит ни в себе, ни в окружающих, невольно вспомнила строки из песни БГ: «Попытайся простить мне, что я не всегда пел чисто; Попытайся простить мне, что я не всегда был честен. Попытайся простить мне – я не хотел плохого, ведь я не умел любить, но я хотел быть любимым».

Любовь, кстати, это одна из тем этого романа, и, хотя на первый взгляд кажется, что читаешь какую-то душную мыльную оперу, ближе к концу появляется мысль, что всё не так просто, и что любви там хотели все, но любить не умел никто. Потому что мы видим множественные проявления чувств, внешне напоминающих любовь, причем самых разных, но все они отдают чем-то нездоровым. Вот, например, тут:

«Поэт никогда не подозревал, что может быть таким сильным. Доверчивое прикосновение страдающей женщины наполнило его душу жгучей ненавистью к миру, миру притеснителей, и впервые он почувствовал себя способным на подвиг. Любовь к человеку — вот что должно быть главным в жизни!..— Отныне я твой защитник, Нилуфар! — взволнованно сказал поэт. — Отныне ты моя!..».

В этом отрывке прекрасно всё – от собственнического «ты моя» после заяв о том, что любовь не должна никого удерживать, пока он ещё любил Вени, до самоутверждения через «защиту слабых». Прочитав это, я в сердцах воскликнула: «Какая ж это любовь, если ты испытываешь это чувство к зависимому от тебя человеку и только после того, как он стал от тебя зависим и слаб?!». Вообще, Виллибхиттур как-то не тянул в моих глазах на героя и прекрасного человека, особенно в конце. А Нилуфар заставляла нервно напевать: «Ты мне прямо скажи, чё те надо, чё те надо?..». Лично я так и не вкурила, что ей надо-то было. Зато вкурила, что можно вырвать из рабства рабыню, но не рабство из рабыни. Конец закономерен, но спойлерить не буду, хотя искушение и велико.

И на фоне этих двоих Вени вызывала куда больше симпатий, потому что вела себя куда последовательнее, и мотивы её были куда яснее. От Виллибхиттура она ушла, потому что так и не смогла себя почувствовать рядом с ним спокойно и в безопасности, а не потому что захотела красивой сытой жизни, хотя и не без этого.

В общем, уже по количеству написанного сегодня понятно, что книга стоит того, чтоб с ней ознакомиться. Только не на ночь глядя) Не дайте себя обмануть якобы "перенасыщенными пафосом розовыми болливудскими соплями") А то там, где читала, в одном месте пропущен фрагмент. И чёрт меня дернул его искать, так и чуяла, что там какая-то жесть)

Предыдущие части можно найти тут:

Часть 1 (XXXI-ХХХ вв. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 1. «Листы каменной книги»

Часть 2 (XXX-XXIX вв. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 2. «Миф об Этане»

Часть 3 (XXVIII в. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 3. «Сказки сыновей Хуфу»

Часть 4 (XXVII в. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 4. «Эпос о Гильгамеше»

Часть 5 (XXVI в. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 5. «Путешествие Баурджеда»

Часть 6 (XXV в. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 6. «Микерин»

Часть 7 (XXIV в. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 7. «Дочери Фараонов»

Часть 8 (XХIII в. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 8. «Сказание о Саргоне» и «Проклятие Аккаде»

Часть 9 (XXII в. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 9. «Враги Царицы»

Часть 9.1 (XXII в. до н.э.) История нашего мира в художественной литературе. Часть 9.1 "Поэма об Утухенгале"

Часть 10 (XXI в. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 10. «Смерть приходит в конце»

Часть 11 (XX в. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 11. «Странствия Синухе»

Часть 12 (XIX в. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 12. «Сказка о потерпевшем кораблекрушение»

Мифы уходят вместе с носителями

Хараппская культура. "Век бронзы".Две тысячи лет после Чатал -хююка. Зинданы каменного производства в будущей Турции заброшены. Возведены стены и дома в долине реки Инд. В местах, в которых люди больше не селились, сохранились монументальные строения.

Западная Индия. На засушливом острове Хадир в штате Гуджарат древний город Дхолавира.

Крупные города: Мохенджо-даро, Хараппа.

Ракхигархи - северная Индия почти у подножья Тибета

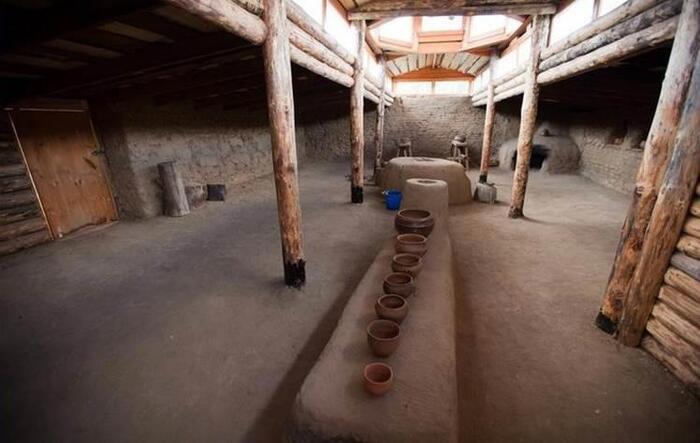

, городской план включал в себя первые в мире известные городские системы канализации . В пределах города отдельные дома или группы домов получали воду из колодцев . Из комнаты, которая, по-видимому, была отведена для купания, сточные воды направлялись в крытые стоки, которые тянулись вдоль главных улиц. Дома открывались только во внутренние дворы и узкие переулки

Вот это, например - туалет. Ему пять тысяч лет.

Древние системы канализации и дренажа Инда, которые были разработаны и использовались в городах по всему региону Инда, были намного более совершенными, чем те, которые можно найти в современных городских поселениях на Ближнем Востоке, и даже более эффективными, чем сегодня во многих районах Пакистана и Индии.

Вдоль русла Инда насчитали больше тысячи городов того времени.

Здесь пряли пряжу из шерсти, ткали, делали глиняную посуду - по прочности она приближается к камню, резали по кости, изготовляли ювелирные украшения. Кузнецы работали с медью и бронзой, ковали из нее инструменты, удивительно прочные для этого сплава, почти как из стали. Они умели тепловой обработкой придавать некоторым минералам такую высокую твердость, что ими можно было сверлить отверстия в бусинах из сердолика.

здесь не было построено крупных монументальных сооружений. Нет убедительных доказательств существования дворцов или храмов. Считается, что некоторые структуры были зернохранилищами. В одном городе обнаружена огромная хорошо построенная баня . Хотя цитадели были обнесены стенами, далеко не ясно, были ли эти сооружения оборонительными.

Следов разрушений и пожаров нет. Никого под полами не хоронили. Люди просто оттуда "ушли", перестали там воспроизводится, и местность перестала быть интересной тем, кто жил тут после них. Стены даже не разобрали на камень, как в Египте или Риме. Потомки не имели желания строить дома в этих местах. Потому и дошло всё это до нынешнего времени.

***

Синташтинская культура. Развитая бронза. Больше 20 поселений на водоразделе верховий рек Урал и Тобол. Сомкнутые стенами помещения с общей внешней стеной.

На противоположном склоне Урала, в Башкирии находят следы подобных поселений, но от них там почти ничего не осталось - более населенные и благодатные места там. Затоптали... .

А эта "страна городов", где города располагались на расстоянии до 70 км друг от друга. Ремесленники. Плавка бронзы. Колесницы, оружие. Все в городе живут в одиинаковых помещениях. Никаких украшений. Никаких дворцов. Какие-то вожди обитают рядом, хоронятся в могильниках с лошадьми,, топорами и повозками. А сам город упорядочен и дисциплинирует обитателей своей планировкой. в одинаковых казармах-землянках печи для обогрева и приготовления пищи, металлургические печи, колодцы, которые были не только источниками воды, но «холодильными камерами». Двери не в крыше, но окон нет.

Световой проем вверху. Все таки хоть и Южный, но Урал. Три поколения стоят "города", а потом забрасываются. Частично сгорают, в неизбежных разборках на руинах распавшегося общества. Но никто не приходил и не убивал и не разрушал. Никому не нужные городища попросту бросаются и забываются.

Могильники почти не разграблены. Закат "Аркаимов" синхронен и виден археологии: перевыпас, неукрепленные поселки, непогребенные трупы и пожарища. А Аркаимы, все найденные два с лишним десятка и еще не найденные, просто забыли. Их никто не трогал четыре с лишним тысячи лет.

***

Поздний бронзовый век и раннее железо. Тысячу лет назад заброшена страна городов-"Аркаимов". Поселения времен кобанской культуры возле Кисловодска. Но это не землянки-мазанки кобанцев, которые находят ниже в долинах с комфортными условиями.

На высоте 1500 метров, где 8 месяцев в году все засыпано снегом, гуляют холодные ветры, а растительность скудна и однообразна, нашли необычные каменные развалы. На земле четко проступали очертания фундаментов домов, необычно четкой структуры поселения, состоящего из центральной площади и окаймляющего ее двойного ряда домов.

Еще 12 точно таких же поселений, располагавшихся на удалении в 3—4 километра друг от друга. В соседних районах плато нашли в общей сложности около 160 точь-в-точь таких же поселений. Все они имели продолговатую форму и одинаковые размеры — около 70 метров в длину и 50 в ширину. Это примерно половина футбольного поля. Каждое поселение состояло из 20—30 двухкомнатных домов, построенных вплотную друг к другу словно по единому плану. Такое впечатление, что люди пришли, расчистили материковую скалу и сразу возвели все дома.

Поселения отчасти напоминают форты или крепости. Люди попадали на центральную площадь через один-единственный вход, который всегда был направлен строго на север. Ддвери домов выходили на "стену" всего поселения. Для временных строений пастухов дома были слишком хороши

Стены полукруглые, как апсиды церкви. Фасады облицовывались белым камнем дома имели двухпанцирную кладку с массивными воротными проемами. несвойственное другим памятникам кобанской культуры.

где брался материал для строительства и куда он делся? камня, который сейчас лежит на месте былых поселений, хватило бы только на цоколь высотой около метра.

Возможно, остальное было деревянным частоколом? Во времена существования этих строений на плоскогорье было намного теплее, но леса не росли.

Из раскопа одного двухкомнатного дома площадью около 300 квадратных метров археологи извлекли порядка 30 тысяч фрагментов изящно орнаментированной керамики. При помощи радиоуглеродной датировки ученые выяснили, что поселения относятся к IX—XIII векам до нашей эры. 1400 метров — нижняя граница поселений, а верхние доходили до отметки 2400 метров. скотоводством и земледелием. В окрестностях поселений нашли кости крупных домашних животных, фрагменты бронзовых серпов, каменные зернотерки и зерно. Пахотное земледелие никогда не было присуще кобанской культуре.

И опять следов культуры после этого на этом месте нет. Люди ушли. Дома ушли под слой дерна. Больше никто туда не приходил.

Поспекулируем.

Мы наблюдаем историю усложнение человеческого Надсущества. Сопровождающееся образованием нового вида человека - Хомо Урбануса. Пусть пока будет это название.

Не просто так мифы повествуют о высших существах, научивших людей производящему хозяйству так же, как и присваивающему. Почему именно в плодородном полумесяце люди первыми занялись приручением животных и растений? Ведь вокруг столько места, куда можно уйти, когда кончатся ресурсы, которые можно присваивать по примеру мудрых предков. И куда всё это время и уходили мудрые предки. А тут стало теплее, ресурсов стало больше, а люди внезапно остались и начали пасти, долбить и разводить.

Чтобы заняться производящим, а не присваивающим хозяйством человеку надо видеть , как это делают его родители. Иначе человек не будет это делать. То есть надо , что бы кто-то заставил человека заняться производящим хозяйством и показывать это своим примером своим детям и внукам. Иначе это не работает.

Итак из плодородного полумесяца, где возникла программа сидеть в домике и работать за еду, пошли вовне устойчивые группировки людей. Приходят на местность, где мало кто жил. Строят там поселение из примерно одинаковых строений, сомкнутых общими стенами, без окон. И занимаются "ремесленичеством", то есть не охотятся на бегающее и не собирают лежащее и растущее, не присваивают, а производят что-то сверх лежащего и растущего и бегающего на виду.

На тех местах, где они прошли , появляются центры доместикации животных и растений. Однако вещественные следы их прохода остаются только там, где после них никто не жил. И где их теперь обнаруживают с помощью аэрофотосъемки, например. Как челябинские и кисловодские. В этих местах не было ни пригодных для новой технологии доместикации животных, или растений. Протоурбанусы покинули эти места и отправились дальше, навстречу Солнцу, или умерли, не оставив от себя даже мифов. Что бы стать подлинным Урбанусом, нужны внешние носители информации.

Технологии производящего хозяйства сложны и не помещаются в мозгу одного человека, как у носителей "культуры пяти предметов" - австралийских аборигенов. Вот это - последние Хомо Сапиенсы. "Одномозговый" разум. Достигший предела и начавший уже терять достижения предков. Например, жившие в Западной Австралии аборигены никогда не использовали лук. А изолированные в Тасмании разучились добывать огонь и каменные наконечники для орудий тоже забыли. Дерево копья заостряли, а каменными кусками, которые даже не обрабатывали, ковырялись. Символ единения с природой...

Пять нераспиаренных загадок истории

Статей о загадках истории в Интернете огромное количество. К сожалению, большинство этих статей переписаны друг с друга и пересказывают одни и те же, самые распространенные и известные "тайны" истории. Но история намного шире, сложнее и интереснее, чем кажется. Поэтому в данной статье не будет ни пирамид, ни Сфинкса, ни Атлантиды. Познакомьтесь с гораздо более "редкими" и в то же время более сложными загадками истории, которые не являются домыслами популярных телеканалов или желтой прессы, а реально признаны настоящей наукой.

Загадка истории № 5: Парадокс Салинса

Маршал Салинс - американский антрополог, изучавший проблемы первобытного строя. В своей книге "Экономика каменного века" ученый показал, что переход от охоты и собирательства к земледелию был не так уж и необходим. Во многих частях земли древние охотники и собиратели чувствовали себя вполне комфортно - охота и собирательство приносили гораздо больше материальных благ, чем земледелие на первых порах его развития. Более того, присваивающее хозяйство требовало даже меньше усилий, чем земледелие. Так почему же люди вдруг стали переходить к производящему хозяйству, если и в условиях охоты и собирательства они чувствовали себя не просто хорошо, но даже лучше, чем на начальных этапах развития цивилизации? Это - настоящая загадка истории.

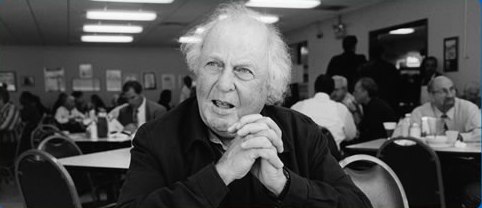

Маршалл Салинс - американский антрополог, автор книги "Экономика каменного века"

Загадка истории № 4: Неолитическая революция

Данная историческая загадка тесно связана с предыдущей. Неолитическая революция - это переход от присваивающего хозяйства к производящему, совершившийся примерно 10 000 лет назад. И проблемы, связанные с этим переходом, отнюдь не заканчиваются на парадоксе Салинса. Не меньшую загадку чем причины перехода, представляет собой и сам процесс перехода. Только вдумайтесь: как в принципе люди могли догадаться, что дикую пшеницу можно выращивать искусственно, а потом зерна толочь, разбавлять водой, делать муку и тесто, жарить на огне и питаться этими безвкусными лепешками вместо мяса диких животных, грибов и ягод? Какая же невероятная цепочка случайностей должна была привести к этому выводу! Масло в огонь подливает и советский генетик и ботаник Н.И. Вавилов, который с точки зрения биологии показал, что переход к производящему хозяйству каким-то естественным путем вызывает очень много сомнений.

Вир Гордон Чайлд - британско-австралийский историк, введший в науку понятие "неолитическая революция"

Загадка истории № 3: Мифология

Со школьных лет у всех нас сложилось очень простое отношение к мифологии древних народов: они были неразумны и через миф объясняли мир как могли. Но вы только вдумайтесь: насколько же неразумными должны были бы быть эти древние люди, чтобы один раз поверить галлюцинациям своего шамана и передавать эти "знания" на протяжении многих веков из поколения в поколение?! Более того, французский антрополог Клод Леви-Стросс в своей книге "Первобытное мышление" показал, что древний человек не был "мыслителем" и ему совсем не надо было придумывать то, чего нет, чтобы объяснить природу. Ему в принципе не надо было объяснять природу - он и так себя в ней комфортно чувствовал. Известно, что за многими сюжетами из Библии, например, стоят реальные исторические события. Так может быть и мифология - это не просто сказки, а ключ к пониманию каких-то событий (которые были приукрашены в мифе конечно же) и особенностей мышления древних людей? Но как возникает тот или иной миф, как он укрепляется, приживается и становится чем-то бесспорным - вопросы отнюдь непраздные и довольно сложные.

Живописное изображение мифологического сюжета. Рене-Антуан Уасс - "Спор между Минервой и Нептуном об наименовании Афин", 1690 г.

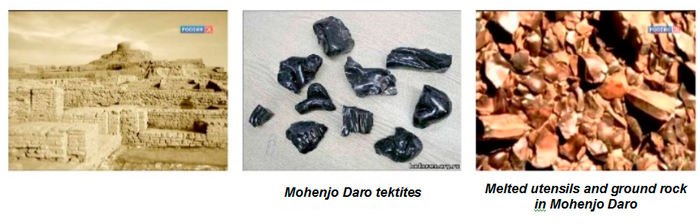

Загадка истории № 2: Мохенджо-Даро

Мохенджо-Даро - это древний город, от которого сегодня сохранились лишь немногие останки - фундаменты домов, улочки, осколки предметов быта. Город находился в долине Инда (современный Пакистан) и возник примерно 4500 лет назад. С этим городом связано сразу несколько загадок. Во-первых, Мохенджо-Даро слишком крупный и развитый город для того времени. Как люди смогли его построить на самой заре цивилизации? Во-вторых, непонятно почему этот город резко прекратил свою жизнедеятельность примерно 3500 лет назад. В-третьих, в городе находят следы, косвенно указывающие на нечто похожее на последствие ядерного взрыва. И все это признано современной археологией, а не является популярной телеуткой.

Руины Мохенджо-Даро

Загадка истории № 1: Сущность и смысл исторического процесса

Не только отдельные события, но и вообще вся история представляет собой одну большую загадку: почему именно и только человек создал цивилизацию и общество, отличные от природного мира, что является движущей силой истории и в чем ее смысл? Можно ли выявить законы общественного развития? К чему идет исторический процесс? Бесчисленное множество философов билось над этими вопросами, но так и не нашли окончательного ответа. И действительно, а что вообще есть история в своей сути? Это - главная загадка. О сущности и смысле исторического процесса я подробно писал здесь.

В чем сущность и смысл исторического процесса?

***

Надеюсь данная статья немного расширила ваш кругозор и теперь вы знаете куда больше о загадках истории, нежели простые и избитые факты о пирамидах и Сфинксе!

В продолжение темы интересно почитать:

История Индии. От Хараппы до Гуптов

День добрый)

Хочу поделиться своим творением на ниве ютуба.

Комментарии, как и критика всячески приветствуются, т.к. хотелось бы совершенствовать контент, а сам канал - очень давняя мечта к реализации которой вот только начал приступать)

История против альтернативной истории II

В статьях альтернативных исследователей можно прочесть о гибели Харрапской цивилизации от ядерного удара или падения метеорита. Иногда даже упоминают радиоактивные метеориты.

Историки же считают, что Харрапская цивилизация пала из-за упадка возникшего после вторжения арийских племен.

См.: стр 257 учебника История Древнего Востока.

Любопытно, что в старом учебнике присутствуют фотографии, которые в наше время стыдливо убирают при публикации статей о Мохенджо-Даро. Даже проститутку в современных учебниках назвают танцовщицей. В старом учебнике такой цензуры нет.

Вопрос по физике взрыва в Мохенджо-Даро

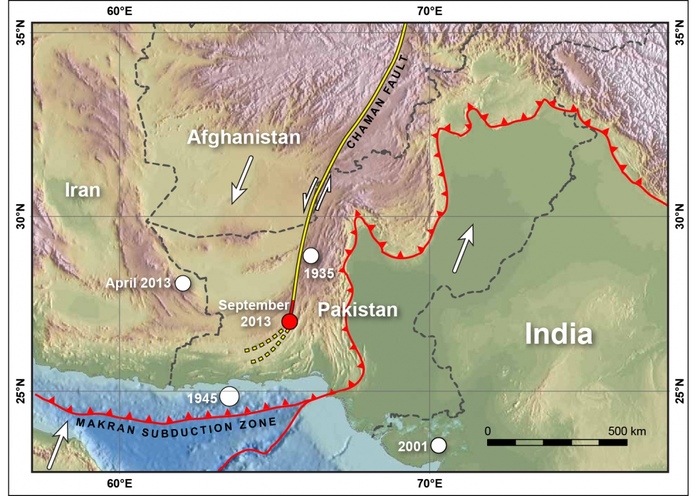

Специалист по физике взрыва Бубнов рассчитал на суперкомпьютере характеристики взрыва в Мохенджо-Даро, который произошёл примерно 3 700 лет тому назад. Взрыв был на высоте 30 м и температура взрыва 10 000К, давление на границе взрыва 100 МПа.

При этом он упомянул, что вероятность попадания астероида в город 1e-87. Я бы еще снизил вероятность, так, как взрыв на высоте 30 метров от поверхности земли для метеорита не характерен.

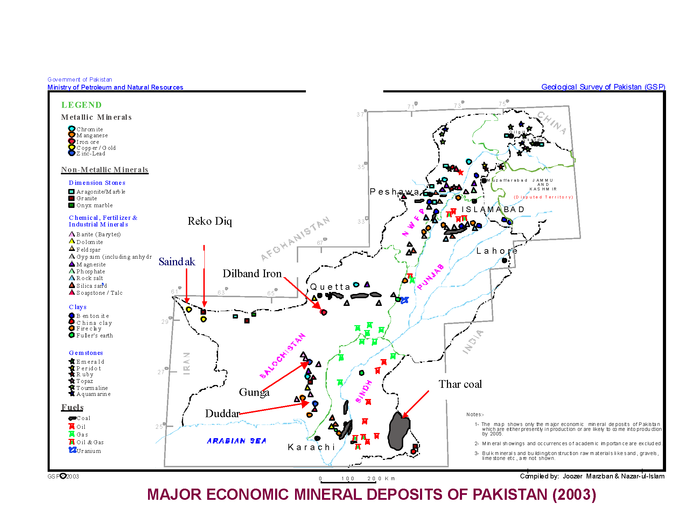

Мохенджо-Даро на карте:

Бубнов рассматривал три версии: взрыв газа, взрыв плазмоида, взрыв метеорита, и остановился на взрыве метеорита. Газ дает меньшую температуру.

Температура горения на воздухе:

водорода 2483 K

природного газа ~2223 K

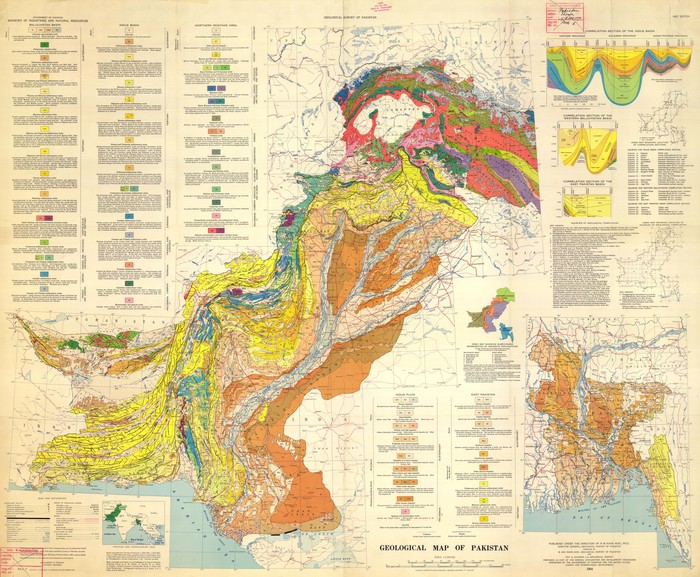

Согласно карте месторождений Пакистана, в 25 км от Мохенджо-Даро, действительно обозначено крупной месторождение газа:

Но как быть с высокой температурой взрыва? В сети находится большое количество фотографий тектитов с пометкой "Мохенджо-Даро":

https://rgdn.info/assets/uploads/images/tinymce/analitics/5/...

Могла ли при взрыве природного газа температура подняться из-за большого количества грозовых разрядов ударивших в облако газа, а камни оплавиться в результате пожара каменного угля хранящегося рядом с кузницами?

Недалеко от города находится зона субдукции:

Некоторые исследователи упоминают в качестве гипотезы взрыв плазмоида. Насколько я понял, плазмоид может быть сгенерирован пробоем между грозовыми тучами и поверхностью земли.

Могло быть так?

Во время грозы через тектонический разлом вырвалось большое количество водорода и рассеялось по местности. Затем молния ударила по металлическому предмету в верхней части города. Взрыв водорода в сочетании с грозовым разрядом привел к возникновению крупной шаровой молнии которая и взорвалась.

Обратите внимание на позы. Похоже, что от громкого звука испуганные дети повернулись к родителям и в этот же момент погибли:

Выступление Бубнова:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1442&v=4PNFx...

Замечания геологов и физиков всячески приветствуются.

PS: Обратите внимание, с точки зрения Бубнова 2000 + 1750 = 3 600

Бубнов уверен, что знает для чего построена цитадель - от наводнения.

Индская цивилизация — мифы и реальность. Мохенджо-Даро и др.

Примечание: продолжительность видео 53 минуты.

Цивилизация долины Инда (Индская или Хараппская цивилизация) — это одна из трёх ранних цивилизаций Старого Света, наряду с Древним Египтом и Месопотамией, которая существовала в бронзовом веке с 3300 по 1300 гг. до н.э.