12 июля. Первое применение смертоносного иприта

К 1917 году Первая мировая война зашла в позиционный тупик окопной войны. После первых, шокирующих, но все же ограниченных по эффективности газовых атак с использованием хлора в 1915 году и более смертоносного фосгена, воюющие стороны стали искать более эффективное химическое оружие, способное сломить оборону противника.

Разработка иприта

Дихлордиэтилсульфид (впоследствии называнный ипритом) был синтезировал еще в 1822 году Сезаром Депре. А в 1860 году это повторил Фредерик Гатри, независимо от наработок предшественника. Но к сожалению для ученых данное соединение не несло за собой какой-либо практический пользы. Единственное чем оно было интересно, так это своим запахом. Дихлордиэтилсульфид представлял собой бесцветную жидкость с запахом чеснока и горчицы. Но все изменилось в 1913 году, в лаборатории выдающегося немецкого химика Германа Фишера. В лаборатории Фишера, английский химик Томас Кларк, экспериментируя с дихлордиэтилсульфидом, случайно разбил колбу с этим веществом. Томас получил тяжелое отравление с двухмесячной госпитализацией, а это в свою очередь привлекло внимание немецких военных. И с этого началось изучение разрушительного потенциала химического соединения. Интенсивные исследования привели к тому, что к 1916 году химики Вильгельм Ломмель и Вильгельм Штейнкопф разработали промышленный метод производства иприта в больших количествах. Веществу было присвоено кодовое название «Lost» (образовано из первых букв фамилий разработчиков - Lommel и Steinkopf), хотя впоследствии оно стало известно миру по месту своего первого боевого применения как иприт.

Первое использование иприта

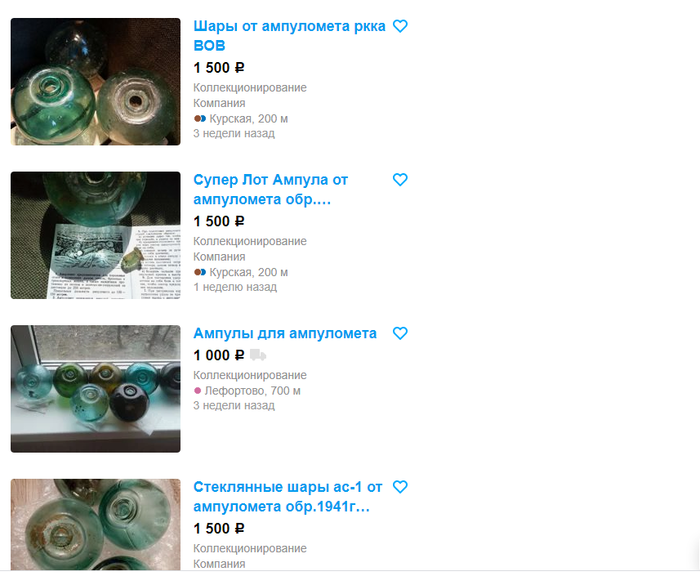

В ночь с 12 на 13 июля 1917 года под бельгийским городом Ипр, уже печально известным по предыдущим газовым атакам, немецкая артиллерия начала массированный обстрел позиций англо-французских войск. Целью было сорвать готовящееся наступление Антанты. В отличие от ранних газовых атак, когда ядовитые газы (хлор, фосген) выпускались из баллонов и зависели от направления ветра, иприт применялся принципиально иначе. Он доставлялся к цели артиллерийскими снарядами (минами), содержавшими маслянистую жидкость. При разрыве таких снарядов иприт распылялся не столько как газ, сколько в виде мелкодисперсного аэрозоля и тонкой маслянистой пленки, оседающей на земле, окопах, технике, обмундировании и коже солдат. Ключевой тактической инновацией иприта стала создаваемая им «область заражения». В отличие от быстро рассеивающихся газов, иприт сохранял свою токсичность на местности до нескольких дней в теплую погоду и даже недель зимой, превращая территорию, подвергшуюся обстрелу, в долговременную «мертвую зону», непригодную для занятия войсками без риска тяжелых потерь.

Механизм действия

Действие иприта было изощренным и особенно устрашающим для солдат. Будучи бесцветной жидкостью с лишь легким запахом горчицы и чеснока, он не вызывал мгновенных симптомов при контакте, что делало его незаметным. Признаки отравления проявлялись с коварным опозданием, обычно через 2-12 часов, создавая кумулятивный эффект. Воздействие иприта было полиморфным, то есть поражало организм по разным направлениям. Его кожно-нарывное действие вызывало глубокие, плохо заживающие химические ожоги и некроз тканей, особенно в местах контакта с влажной кожей (подмышки, пах). Слизистое воздействие приводило к тяжелым поражениям глаз, часто вызывая временную или даже постоянную слепоту, а также к мучительным повреждениям дыхательных путей и легких. На клеточном уровне иприт проявлял цитотоксические свойства, алкилируя ДНК и нарушая процесс клеточного деления. Обычная военная форма и обувь практически не защищали: маслянистый иприт проникал через ткань, впитывался в кожу, а его пары поражали дыхательные пути.

Последствия первой атаки

Результаты первой в мире атаки с применением иприта под Ипром были ужасающими. Пострадали 2 490 солдат англо-французских войск. Хотя непосредственно в результате атаки погибло всего 87 человек, это было лишь началом долгой трагедии для выживших. Большинство получили тяжелейшие хронические поражения: легких (развивалась эмфизема, бронхоэктазы), глаз и, особенно, кожи. Около 5% отравленных умирали в течение последующих месяцев от вторичных инфекций, сепсиса и общего отравления организма. Психологический эффект иприта превосходил даже его разрушительное физическое воздействие. Газ порождал чувство абсолютной беспомощности и панику среди войск, так как не существовало эффективной защиты от его кожно-нарывного действия. Осознавая опасность, англичане достаточно быстро расшифровали химическую формулу иприта, однако наладить собственное массовое производство этого оружия смогли лишь к сентябрю 1918 года - всего за два месяца до окончания войны.

Первые попытки защититься от нового ужасного оружия были отчаянными и малоэффективными. Солдаты инстинктивно закрывали лица мокрыми тряпками, но это давало лишь иллюзию защиты и совершенно не спасало от кожно-нарывного действия иприта на любые открытые или просто покрытые обычной тканью участки тела. Противогазы, разработанные в 1915-1916 годах, включая достаточно эффективный российский противогаз Зелинского-Кумманта, хорошо фильтровали летучие отравляющие газы вроде хлора или фосгена, но были бессильны против контакта жидкого иприта с кожей и его паров, проникающих через одежду. Единственной реальной защитой, которую могли дать командующие войсками Антанты, стал приказ избегать мест разрывов снарядов, подозрительных на наличие иприта. Это требование, по сути, парализовало мобильность войск, делая невозможным быстрое занятие или смену позиций на зараженной местности, что и было одной из главных тактических целей применения иприта.

Последствия

Несмотря на тактический успех под Ипром в срыве конкретного наступления, иприт, как и химическое оружие в целом, не смог изменить ход Первой мировой войны. Химическое оружие оказалось слишком непредсказуемым из-за зависимости от ветра и погодных условий, а также тактически ограниченным, так как создаваемая им зараженная зона блокировала продвижение не только обороняющихся, но и самих атакующих. Основные потери сторон по-прежнему несли от обычной артиллерии и пулеметов. Однако масштабы применения иприта в последний год войны были колоссальны: до ноября 1918 года воюющими сторонами было использовано около 12 000 тонн этого отравляющего вещества, а общее число пострадавших от него достигло примерно 400 000 человек.

Трагическая «тень Ипра» легла на весь XX век. Иприт применяли и после Первой мировой войны. Италия под руководством Муссолини использовала иприт против Эфиопии (Абиссинии), сбрасывая его с самолётов в виде аэрозоля и бомб. Так же известен трагический эпизод в итальянском порту Бари в 1943 году, когда при немецкой бомбардировке был потоплен американский корабль с грузом иприта, приведший к гибели и отравлению сотен мирных жителей и военных. Лишь в 1997 году, с вступлением в силу Конвенции о запрещении химического оружия, человечество предприняло решительный шаг к избавлению от этого смертельного вещества. Конвенция привела к уничтожению около 86% мировых запасов иприта.

Иприт навсегда остался в истории мрачным символом «окопного безумия» Первой мировой войны, которое причиняло невероятные страдания, калечило тела и подрывало дух солдат, но так и не принесло решающего стратегического преимущества ни одной из сторон.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!