Среди трудовых мигрантов в России 43,5% предпочитают шариат светским законам

Такие данные привел замсекретаря Совета безопасности Юрий Коков.

При этом 24% даже готовы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать право жить в России по религиозным нормам

В итоге, как отметил Коков в интервью «Российской газете», создаются предпосылки к формированию диаспор и этнических анклавов, которые не хотят ассимилироваться.

Источник:

https://t.me/rian_ru/302091

Государство обратило внимание на опасность неконтролируемой миграции

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас жестко, по делу и абсолютно справедливо прошелся по ключевым болевым точкам миграционной политики – той самой, которую десятилетиями лепили вслепую, без цели, без смысла и без идеологии. Он, как и Александр Бастрыкин, открытым текстом говорит: государство утратило стратегическое целеполагание в этой сфере. Миграция – это экономика, безопасность и идентичность. А не про “чтобы дворники были”.

И вот в этой пустоте разрастается настоящая опухоль – попытки легализовать диаспоры на законодательном уровне. Клишас прямо предупреждает: под соусом "автономий", "культурной идентичности" и "особых прав" нам протаскивают идею параллельной России. Не субъектов федерации, а анклавов, где российские законы не работают, где “живут по понятиям”, где общинное право важнее Конституции. И если мы это легализуем, то уже завтра у нас будет не одно правовое пространство, а десятки этнических юрисдикций – и это путь к разрушению государства.

Что мы имеем сегодня? Поток мигрантов, который не нужен экономике, но жизненно важен для теневого рынка дешевого труда. Люди приезжают не чтобы работать, а чтобы жить за счет государства: бесплатная медицина, учеба, субсидии, квартиры. Целые бизнес-схемы построены на “высасывании” ресурсов социальной инфраструктуры. И это уже не сотни тысяч – это миллионы. Причем за счет коренных, за счет наших налогов, нашей системы.

Паразитизм и правовой релятивизм – вот итог либеральной миграционной политики, проводимой десятилетиями под предлогом "гуманизма" и "экономики". Но Клишас прав: миграция – это не про “где кто будет работать”, а про то, кто будет жить в России, по каким законам, с каким отношением к государству и к русскому народу. И если сейчас не будет жесткой идеологической отсечки, если не сказать "нет" этническим квази-государствам внутри страны, то потом уже будет поздно. Потому что из параллельного законодательства рождается параллельная власть. А за ней – параллельная страна.

Но есть и позитивный сдвиг. Государство наконец-то осознало всю глубину и пагубность миграционной проблемы – не как временного раздражителя, а как стратегическую угрозу. Причем осознание это вопреки скепсису не просто в словах, а в действиях. За последний год приняты важные решения: цифровой контроль, снижение социальной поддержки семей мигрантов, сокращение сроков пребывания, закрытие въезда за нарушения и т.д. И это уже не кулуарные разговоры, а позиция, звучащая с высоких трибун – от Володина и Медведева до Бастрыкина. Власть понимает: если не остановить миграционный хаос сейчас, завтра придется бороться уже не с преступностью, а с распадом социума.

Но важно, чтобы процесс был доведен до конца. Полумеры здесь опаснее бездействия. Мы не можем позволить себе параллельные рынки труда, двойные правовые стандарты и этнические зоны, где "не положено". Россия должна перейти к модели организованного набора – пусть и жесткой, но прозрачной и управляемой. И пример арабской "кафалы" здесь вполне применим: никакой миграции без жесткой привязки к конкретному работодателю, виду деятельности и сроку. Ни прописки, ни семьи, ни "воссоединения", никаких школ и больниц за государственный счет. Только контракт, только работа, только контроль. Это и есть реальная, а не иллюзорная миграционная политика.

Еще больше интересных материалов в моем telegram-канале "Константин Двинский"

Не забываем ставить лайк :)

Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

В Совбезе оценили риски возникновения замкнутых мигрантских анклавов

В ряде регионов России не исключены риски возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов, где зачастую наблюдаются проблемы с действием в полном объеме российских законов. В этих мигрантских общинах нередко пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки, сказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

© РИА Новости / Денис Гришкин Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово. Архивное фото

"В ряде регионов в городских и сельских поселениях фиксируются места компактного проживания моноэтнических групп, образование которых, как правило, связано с объектами осуществления трудовой деятельности иностранных граждан - преимущественно в торгово-рыночной сфере, в сфере строительства, общественного питания, сельскохозяйственной деятельности. Это также формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах", - сказал Гребенкин.

По его словам, особую опасность в этом смысле представляют иностранные граждане, незаконно находящиеся в России, превысившие сроки легального пребывания, не выехавшие самостоятельно после принятия решений об их административном выдворении.

"По данным МВД России, число таких лиц в настоящее время превышает 670 тысяч", - отметил замсекретаря Совбеза РФ.

"Несбалансированная концентрация приезжих в отдельных городах приводит в ряде случаев к возникновению критической нагрузки на социальную инфраструктуру и других проблем в обществе, в частности, в сфере школьного образования. В ряде образовательных учреждений численность детей мигрантов достигает 50% и более, многие из которых не знают русского языка, не отличаются примерным поведением, что негативно сказывается на учебном процессе, а также создает почву для общественного недовольства и конфликтов", - добавил Гребенкин.

Аудио-анклавы: Новый способ локализации звука!

Представьте себе, что вы наслаждаетесь музыкой или подкастом без наушников, и при этом никто вокруг не слышит ни звука. Или ведёте приватный разговор в многолюдном месте, но лишь запланированный собеседник может уловить ваш голос. Учёные из Университета Пенсильвании и Ливерморской национальной лаборатории разработали инновационную технологию под названием "аудио-анклавы", которая позволяет создавать локализованные карманы звука, изолированные от окружающей среды. Это стало возможным благодаря использованию ультразвука и нелинейной акустики, которые «переносят» слышимые звуковые колебания в определённую точку, не распространяя их в пространстве.

Основной сложностью при направлении звука в заданное место является его дифракция — эффект, при котором звуковые волны рассеиваются при движении по пространству, особенно на низких частотах. 📡 Современные устройства, такие как параметрические акустические излучатели, способны концентрировать звук в определённых направлениях, однако они не исключают утечку сигнала. Исследователи нашли решение этой проблемы, применив ультразвуковые волны с частотой 20 кГц и выше, которые остаются неслышными для человеческого уха. При наложении двух ультразвуковых лучей с незначительно различающимися частотами в точке их пересечения возникает слышимый звук, формирующийся исключительно там, где пересекаются волны. Например, если один луч имеет частоту 40 кГц, а другой — 39,5 кГц, на пересечении образуется волна с разницей 500 Гц — частотой, воспринимаемой человеческим ухом.

Одним из ключевых новшеств данной технологии является самоизгиб ультразвуковых лучей. С помощью акустических метаповерхностей можно управлять направлением ультразвукового сигнала, изгибая его так, чтобы он обошёл препятствия и точно достиг целевой точки. Это напоминает работу линзы, изменяющей траекторию светового луча. Потенциальные области применения аудио-анклавов безграничны: например, в музеях можно будет предоставлять посетителям персонализированные аудиогиды, а в автомобилях пассажиры смогут слушать музыку, не отвлекая водителя. Также эта технология может быть использована в военных и корпоративных коммуникациях для передачи зашифрованных аудиосообщений. Несмотря на то что технология всё ещё находится на ранней стадии и требует дальнейшей доработки, её потенциал в создании персонализированного и защищённого звука впечатляет!

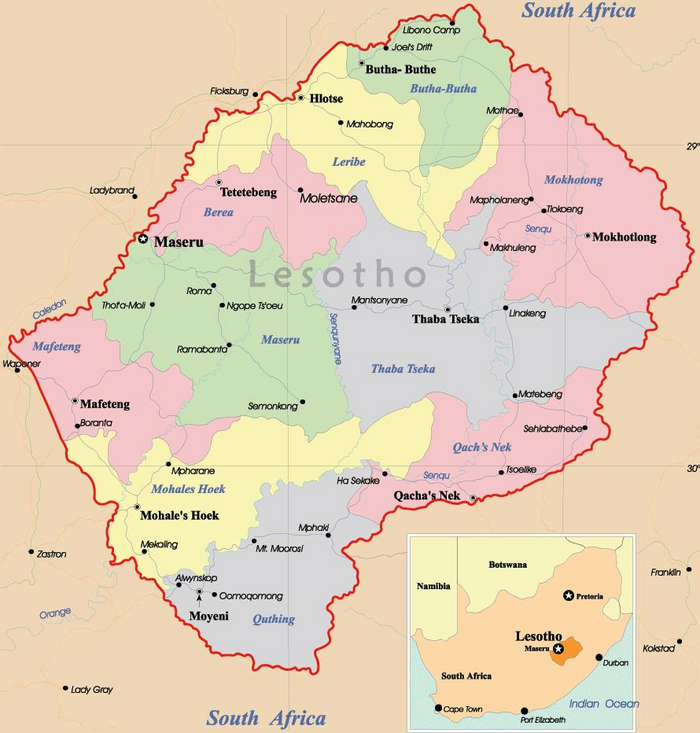

Государство в государстве. Что за страна находится внутри ЮАР?

Если посмотреть на политическую карту мира, то только внимательный, дотошный человек заметит «пятнышко», расположившееся чуть ли не в центре ЮАР. Кабы речь шла о географической карте, можно было бы подумать, что это какое-то большой водоём вроде озера Виктории. Но нет, на карте обозначено государство. Его название…

Лесото – страна на юге африканского континента, которая целиком и полностью окружена ЮАР. Общая лесотско-южноафриканская граница составляет 909 км. Такое необычное расположение делает Лесото уникальной страной-анклавом.

Лесото – государство небольшое, можно даже сказать крошечное. Его общая площадь не превышает 30 355 км². Если измерить расстояние между двумя самыми дальними точками Лесото, то оно не превысит 248 км.

Уникальность Лесото не исчерпывается только его необычными границами. Страна полностью расположена выше 1400 метров над уровнем морем. Поэтому Лесото часто поэтически называют «королевством в небесах». Надо сказать, такой другой страны в мире больше нет.

Другая уникальная особенность – климат. Африка у обывателя ассоциируется со зноем. Однако Лесото – это место, где зимой температура падает до −18 °C. Правда, такие морозы обычно случаются в высокогорных районах. На равнине же максимальные показатели обычно не превышают −7 °C.

Управляет Лесото самый настоящий король – это тоже вполне себе уникальное явление в эпоху постмодерна. В наше время нелёгкое бремя власти возложено на Летсие III. И хоть воля лесотского монарха и ограничена конституцией, но полномочий у него куда больше, чем у британского или шведского короля.

Своего рода уникальна и история Лесото. Благодаря сложному горному ландшафту, местные правители, в отличие от большинства других африканских князьков, довольно успешно сопротивлялись разномастным завоевателям. В XIX веке король Мошвешве I народа сото – государствообразующего народа современного Лесото – успешно сражался сперва с зулусами, а потом с бурами. И хоть будущая территория Лесото в конце концов всё равно очутилась в составе Капской колонии, африканскому монарху удалось выторговать у англичан автономию.

Впрочем, нынешняя реальность Лесото не такая героическая. В современном Лесото сосредоточены все худшие пороки Африки...

Почти каждый третий житель страны болен ВИЧ. Причём тенденция такова, что в будущем этим недугом может страдать до 40% всего населения.

Средняя продолжительность жизни не превышает 50 лет. Если бы в Лесото существовала российская пенсионная система, то лесотцы в массе своей вообще бы не доживали до пенсии.

Страна крайне-крайне бедная. По уровню ВВП (ППС) Лесото занимает совсем не почётное 161-е место.

Вода, электричество и прочие блага цивилизации импортируются из ЮАР. Местные жители тоже предпочитают работать в соседней стране. Впрочем, работы всё равно всем не хватает. Примерно каждый 10-й лесотец безработный.

Относительно неплохо, по африканским меркам уж точно, дела обстоят с образованием. Около 65% всех взрослых жителей страны грамотно.

Вот так называется это «пятнышко» внутри ЮАР. Кстати, между Южно-Африканской Республикой и Мозамбиком есть ещё одно подобное «пятнышко». Когда-нибудь поговорим и о нём. Следите за обновлениями 😉

Другие интересные, познавательные статьи можно прочитать в моей «телеге».

Читайте также: