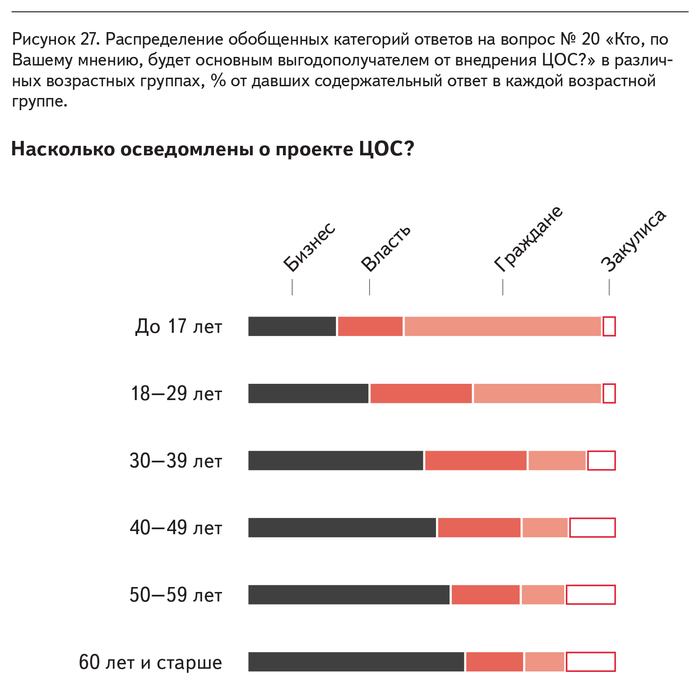

Осведомленными о законопроекте в разной степени считают себя только треть респондентов, остальные две трети в вопросе, как говорили в школьные годы, «плавают». Такая явно недостаточная осведомленность по очень острому вопросу — отличная почва для манипуляций общественным сознанием и мнением

Главный результат

С 11 по 21 января 2020 года активистами «Сути времени» и примкнувшими к ним общественниками проводился опрос АКСИО-9, посвященный отношению граждан к законопроекту «О профилактике семейно-бытового насилия» в целом и некоторым его особенностям.

Опрос проводился с помощью анкеты для самозаполнения, то есть респондент заполнял анкету строго самостоятельно, без какой-либо помощи со стороны интервьюера: без разъяснения смысла вопросов, без подсказок и пр. Помощь оказывалась только в случае проблем со зрением у респондента — в таком случае вопросы и варианты ответов ему зачитывались. Всего удалось опросить 31407 человек, 31405 анкет были приняты в обработку.

При обработке данных выборка была математическими методами отремонтирована по параметрам «возраст» и «пол», и по этим параметрам результаты репрезентативны населению России.

Главная цель опроса — выяснить отношение граждан России к широко разрекламированному законопроекту «О профилактике семейно-бытового насилия».

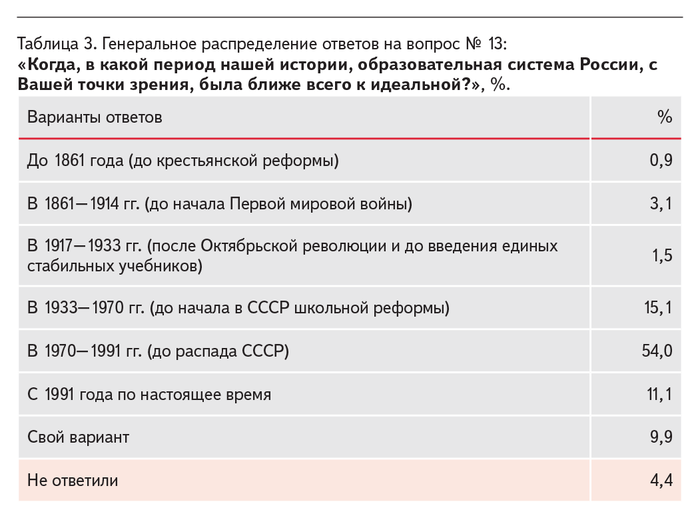

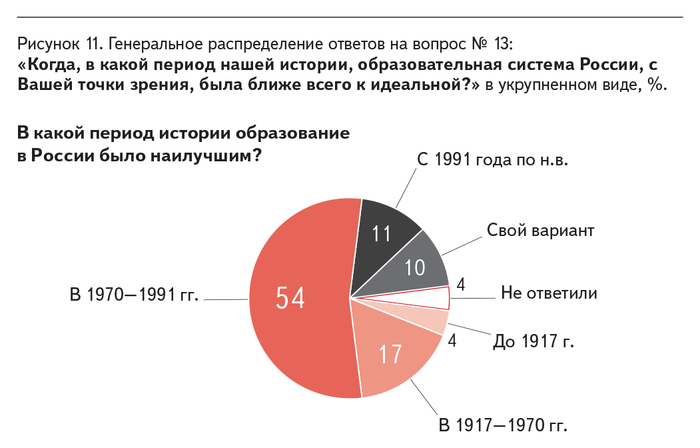

Сначала — самый главный результат — генеральное распределение ответов на предпоследний вопрос № 19 анкеты: «Как Вы считаете, нужен ли в России вообще такой закон?» (см. табл. 1).

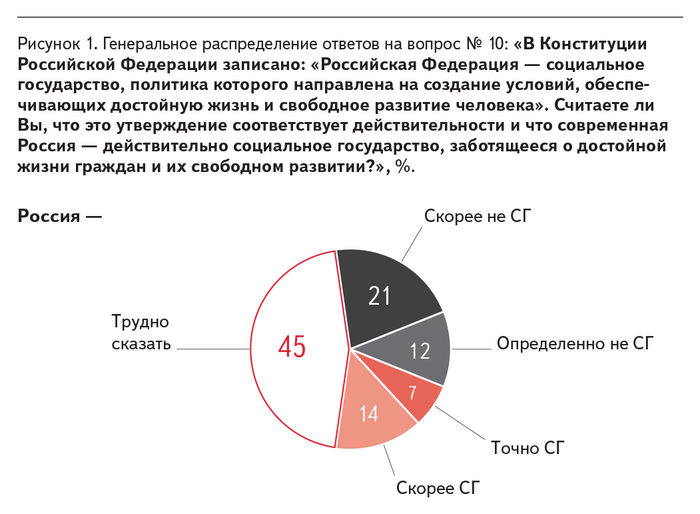

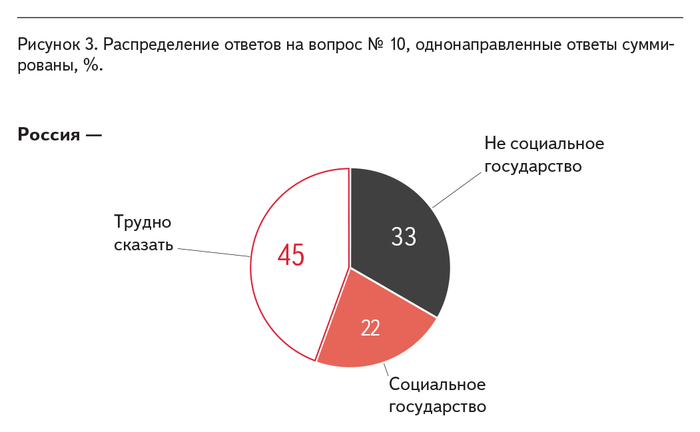

Как мы видим, по отношению к законопроекту «О профилактике семейно-бытового насилия» общество практически раскололось: почти половина опрошенных (49%) более или менее уверенно выступает против этого закона, так как считает его ненужным, четверть респондентов (25%) с той или иной степенью определенности полагают, что закон такой России нужен, и поддерживают его, еще четверть граждан (25%) не имеют определенного отношения к этому законопроекту (рис. 1).

Для того чтобы понять, почему законопроект вызывает такие разные оценки, почему он практически расколол общество, необходимо подробно проанализировать ответы на другие, предваряющие главный вопрос об отношении к законопроекту, вопросы анкеты.

Почему этот вопрос был поставлен в конец анкеты? Потому что нам было очень важно, чтобы люди отвечали на этот вопрос осмысленно, а не абы как, случайным образом. Поэтому в начале мы спрашивали о личном опыте столкновений респондента с семейным насилием, о степени осведомленности опрошенных о самом законопроекте и его некоторых особенностях, а также о том, что именно граждане считают семейным насилием.

Такая конструкция анкеты позволяет быть уверенными, что ответ на главный вопрос был дан более или менее осознанно. Проблема массовых опросов всегда состоит в том, что люди в большинстве своем не имеют до проведения опросов ясной и легко формулируемой позиции по тем вопросам, которые ему задают исследователи, так эти проблемы не находятся в центре их интересов и раздумий. В противном случае исследовать общественное мнение было бы слишком легко: если бы люди на любой вопрос могли дать развернутый и продуманный ответ, то достаточно было спрашивать каждый раз что-то типа «Ну как? Что Вы думаете о проблеме „Х“?» — и люди бы рассказывали о том, что интересует исследователей. Однако так не бывает. Потому что, во-первых, люди не помнят даже о существовании проблемы «Х», потому что, во-вторых, до опроса они ни разу не думали о проблеме «Х», потому что, в-третьих, даже вспомнив о проблеме «Х», они не сразу понимают, что там главное, что второстепенное, каковы там основные подпроблемы, как она касается лично их и пр., потому что, в-четвертых, они не знают, с какого конца подойти к думанию о проблеме «Х», и так далее и тому подобное. И чем более специален вопрос, который мы хотим задать гражданам (а вопрос об отношении к конкретному законопроекту очень специален), тем больше надо приложить усилий к тому, чтобы этот вопрос был правильно понят и чтобы люди дали на него не первый пришедший в голову, не стереотипный, а настоящий ответ, действительно выражающий их позицию.

Мало кто, наверное, будет спорить с тем, что любой гражданин нашей страны, даже разбуженный ночью, на вопрос «Вы за насилие или против?» или даже «Вы за семейное насилие или против?», ответит, что он против. Совсем другие ответы мы получим, если спросим, например, так: «Если некто оскорбил или ударил Вашу мать, Вы за то, чтобы дать сдачи или против?» — большинство ответит, что они за. Так как же люди относятся к насилию по результатам этого гипотетического опроса? Вот то-то и оно! И это мы еще не поднимаем вопрос о том, как по-разному люди понимают слова. Вспоминается известный детский анекдот о том, как маленькая девочка подходит к матери и спрашивает: «Мама, а что такое аборт?» Перепуганная мама в ужасе спрашивает: «Деточка, а откуда ты знаешь это слово?» Деточка отвечает: «Ну как же, ведь вы с папой вчера пели: „Волны бились о борт корабля“!» Вот для того, чтобы измерить отношение в обществе именно к законопроекту о семейном насилии, а не к чему-нибудь другому, мы и построили анкету именно так: сначала спросили о их личном опыте, потом о степени знакомства с законопроектом, потом о понимании ими термина «семейное насилие», а потом задали основной вопрос. И анализировать результаты мы будем в таком же порядке.

Как известно, в процессе продвижения этого законопроекта его продвигатели развернули беспрецедентную кампанию в СМИ и соцсетях с целью убедить граждан в том, что, во-первых, масштаб семейного насилия в нашем обществе превосходит всякое разумение: буквально каждую секунду в семьях кого-то убивают, так что непонятно, как в стране еще остались живые. А во-вторых, остановить эту «вакханалию» насилия может только новый закон: обычному Уголовному кодексу это не под силу. Кампания эта весьма бурная, в процессе в нее втягиваются все новые группки и группочки сторонников законопроекта, которые поверили продвигателям и в благородном стремлении сохранить население России (главным образом женщин) от полного истребления подключаются к пропаганде законопроекта.

Наше время, как известно, отличается от всех предыдущих времен гораздо большим влиянием информационной сферы (рекламы, пиара, СМИ, соцсетей) на общественные настроения. Если, как утверждают историки, большую часть жизни человечества законы возникали из уже существовавших привычек и обычаев людей, которые записывались, сводились в своды и кодексы и освящались авторитетом бога или царя, то теперь всё наоборот: законы сначала придумывают и чуть ли не принимают, а потом с помощью информационной атаки объясняют людям, что они соответствуют их собственным желаниям.

Так и с законопроектом о семейном насилии: если Уголовного кодекса (при надлежащей работе правоохранительных органов) вполне хватает, чтобы справиться с реальным (а не воображаемым ужасно-повсеместным) семейным насилием, то зачем нужен новый закон? Правильно! — он нужен для того, чтобы навязать обществу и гражданам новое понимание насилия и получить санкции беспощадно бороться с этим «насилием», которое, в силу своей недоопределенности, будет действительно «повсеместным», так как для его обнаружения нужно будет только захотеть найти. И не важно, что граждане знать не знают, что такое «экономическое», «психологическое» или «воспитательное» насилие, или что каждый понимает их буквально как хочет, важно, что к гражданам за якобы совершение этих якобы видов якобы насилия можно будет применять вполне себе реальные санкции, а незнание законов, как известно, не освобождает от ответственности.

Не вдаваясь сейчас в обсуждение вопроса о том, кому это всё нужно или выгодно, рассмотрим только те аспекты, которые нам нужны для понимания результатов опроса.

А нужно нам понять, действительно ли граждане считают семейно-бытовое насилие таким всепроникающим, как думают авторы законопроекта (и чем они размахивают, как жупелом), и что именно они считают насилием.

Поскольку законопроект еще все-таки не принят и законом не стал, задачами нашего опроса было по сути выяснение мнений граждан по поводу тем, наиболее раскручиваемых в информационной кампании по продвижению законопроекта.

А именно:

как часто граждане сталкивались и сталкиваются с семейно-бытовым насилием, то есть насколько оно в самом деле «ужасно-повсеместно»;

насколько они осведомлены о проблеме и знакомы с предлагаемым законопроектом;

как они относятся к концепции законопроекта, согласно которому борьба с семейно-бытовым насилием должна быть отдана НКО;

как граждане понимают насилие и считают ли они насилием те формы насилия, санкции за которые предполагает законопроект;

считают ли они этот законопроект нужным.

Конечно, самым сложным, но и самым важным для нас является вопрос о том, как граждане понимают насилие. Не стоило бы проводить опрос, чтобы понять, как люди относятся к насилию вообще — очевидно, что они к нему относятся плохо. Но вот что именно они понимают под насилием, не вполне ясно. Собственно, этим и пользуются продвигатели законопроекта.

Что же такое насилие?

И какое насилие — то, за которое надо наказывать?

Как выяснилось, даже в уголовном праве этот вопрос не вполне прояснен.

Так, в статье специалиста по уголовному праву Е. Безручко читаем:

«Теория уголовного права подразделяет насилие на две разновидности: физическое и психическое. Законодатель же при конструировании норм уголовного закона такой терминологией не пользуется. В диспозициях статей УК выделяются насилие либо угроза его применения. При этом сам термин «насилие» не раскрывается, но имеется указание на его степень: опасное или не опасное для жизни или здоровья. В законе под термином «насилие» подразумевается только физическое насилие (здесь и далее выделено мною. — Ю.К.). Психическое насилие, то есть ответственность за угрозу его применения наказуемо в случаях, специально указанных в диспозициях уголовно-правовых норм. Если законодатель признает противоправным психическое насилие, то оно в диспозиции статьи отражено посредством указания на признак «угроза применения насилия», в связи с чем приходим к выводу о том, что понятия «насилие» и «физическое насилие» в УК РФ являются идентичными.

Подавляющее большинство исследователей под физическим насилием понимают любое противоправное воздействие на организм другого лица против его воли. Неоднозначно понимается вопрос отнесения к физическому насилию ограничения свободы человека. Одни авторы признают насилием любое ограничение свободы, осуществленное с целью похищения имущества. Другие не считают ограничение свободы насилием. Третьи именуют насилием только такое ограничение свободы, которое связано с непосредственным воздействием на тело потерпевшего (связывание, затыкание рта, вталкивание, втаскивание и т. п.). Последнее мнение разделяют большинство ученых».

Было бы просто решить, что не только юристы, но и обычные люди в обычной жизни при прочих равных под насилием понимают именно физическое насилие (которое при этом тоже бывает «разной степени тяжести» и поэтому может восприниматься по-разному). Однако в последнее время в общественное сознание продвигается другое понимание насилия, мягко говоря, расширительное. Согласно этому пониманию, нужно считать насилием (с последующим наказанием) практически всё, что объект «насилия» воспринимает как таковое. При таком понимании «насилием», требующим общественных санкций, является и принуждение детей мыться по утрам, и уж тем более учиться, и семейная словесная перепалка с нелицеприятными определениями в адрес друг друга, и запрет на получение кредита или совершение покупок, неподъемных для семейного бюджета. Помимо прочего, если, например, мать, желая помешать ребенку выскочить на проезжую часть, схватит и дернет его за руку или за воротник, или за что подвернется, то это будет очевидным физическим насилием со всех точек зрения. Однако стоит ли за это насилие судить или даже осуждать?

Что именно считают насилием наши респонденты, не очень ясно, но понятно, что при интерпретации результатов опроса надо иметь в виду и вероятность «классического» понимания насилия как физического насилия, и вероятность того, что часть респондентов — под влиянием соответствующей пропаганды или под влиянием всевозрастающей любви к себе вследствие победного шествия индивидуализма — могла сдвинуться в своем понимании насилия к более «прогрессивным» определениям.

Опыт, сын ошибок трудных

В первую очередь нас интересовало то, насколько часто граждане сталкиваются с семейным насилием, какой у них «опыт» по этой части? В этой связи было задано два вопроса: о том, как часто респонденты сталкивались с семейным насилием в родительской семье и как часто они сталкиваются (или слышат) с ним сегодня — не только в своей семье, но и в семьях своих родственников, знакомых и пр. Результаты по этим двум вопросам логично анализировать совместно.

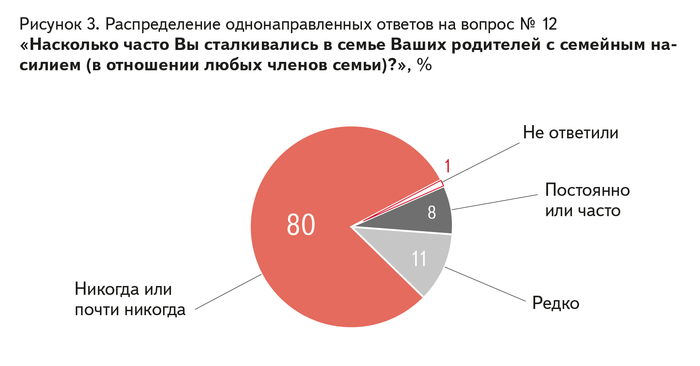

Результаты оказались довольно интересными (рис. 2–3).

Прежде чем говорить о результатах по вопросу № 12, необходимо обратить внимание на одно обстоятельство: вопрос касался родительской семьи респондента, и предлагалось дать ответ о частоте социально порицаемого поведения в этой семье. Обычно люди не склонны раскрывать «плохую» информацию о своей семье, «доносить» на нее, поэтому данные по этому вопросу немного условны: скорее всего, «уровень насилия» в семьях несколько занижен, а процент ответивших «никогда» несколько выше реального. Но поскольку сколько-нибудь правдоподобно оценить степень и само наличие искажения не представляется возможным, то в результатах этого вопроса скорее важна тенденция, чем конкретные цифры.

Тенденция же состоит в том, что людей, которые «никогда или почти никогда» не встречались с насилием в семье своих родителей, в 10 (!) раз больше тех, кто сталкивался с насилием в собственной семье.

Поскольку мы не знаем, что люди считают насилием (возможно, имеются в виду скандалы или подзатыльники детям, а возможно, и случаи побоев и тяжелых увечий), то трудно и понять, что такое 8% «постоянно или часто сталкивавшихся» с насилием в семье своих родителей: какое именно насилие имеется в виду и много это или мало? Наверное, немало. Но важнее то, что таких респондентов в 10 раз меньше тех, кто «никогда или почти никогда» не сталкивался с семейным насилием, что бы они под таким насилием ни понимали.

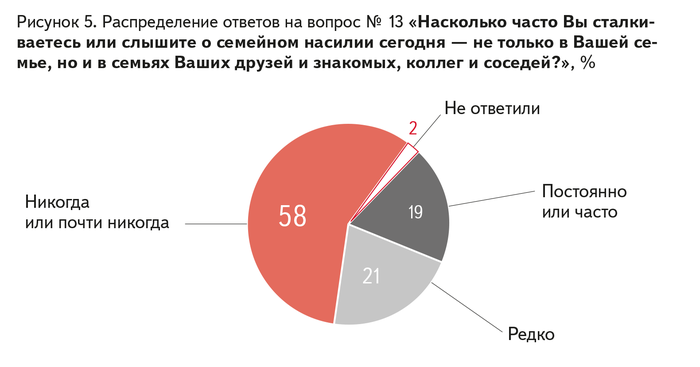

Теперь — внимание! Переходя к анализу ответов на вопрос № 13, мы видим, что доля людей, сталкивающихся так или иначе (не забываем, что в том числе и по разговорам о нем) с семейным насилием, резко выросло (рис. 4, 5).

Если в родительской семье насилие «постоянно или часто» видели в среднем 8% респондентов, то теперь 19% — более чем 2 раза больше. Ответ «редко» набрал 21% — в два раза больше, чем такой же в отношении семьи родителей. А «никогда или почти никогда» не сталкиваются с семейным насилием 58% респондентов, что составляет 73%, то есть примерно три четверти от доли респондентов, «никогда или почти никогда» не сталкивавшихся с насилием в семье родителей. И теперь доля граждан, никогда не сталкивавшихся с семейным насилием, только в 3 раза больше доли тех, кто сталкивается с насилием «постоянно или часто», а не в 10 раз, как в вопросе про семью родителей.

Если понимать данные буквально, то можно фиксировать прямо-таки взрыв семейного насилия. Однако если подумать, то мы скорее зафиксировали взрыв разговоров о семейном насилии, то есть ту самую пиар-атаку продвигателей законопроекта о семейно-бытовом насилии, о которой говорили выше. Почему можно сделать такой вывод?

Во-первых, потому, что насилие в семье не может взяться ниоткуда. Если в родительской семье человека насилия никогда не было, то с очень большой вероятностью он сам тоже не будет применять насилие в семье: воспитание не позволит. Соответственно, если принять за правду результаты по вопросу № 12, распределение ответов на вопрос № 13 должно было бы быть близким к распределению ответов на вопрос № 12 или число «постоянно или часто» сталкивавшихся с семейным насилием могло подрасти, но немного — за счет того, что в вопросе спрашивалось о том, что «слышали» респонденты, а слышать об одном случае насилия может гораздо большее число людей, чем помещается в одну семью. Но доля «постоянно или часто» сталкивавшихся с семейным насилием выросла более чем в два раза! По всей видимости (ничего другого не приходит в голову), случаи насилия, обсуждающиеся в телевизоре и соцсетях, тоже приводят к увеличению числа соответствующих ответов. И если кампания по продвижению законопроекта еще продлится, то скоро число слышавших о «постоянном или частом» семейном насилии в России превысит число взрослого населения. В дальнейшем анализе мы увидим подтверждение этой гипотезы.

Для лучшего понимания полученных результатов рассмотрим распределения ответов по вопросам 12 и 13 в различных подгруппах респондентов — там, где имеются статистически значимые различия.

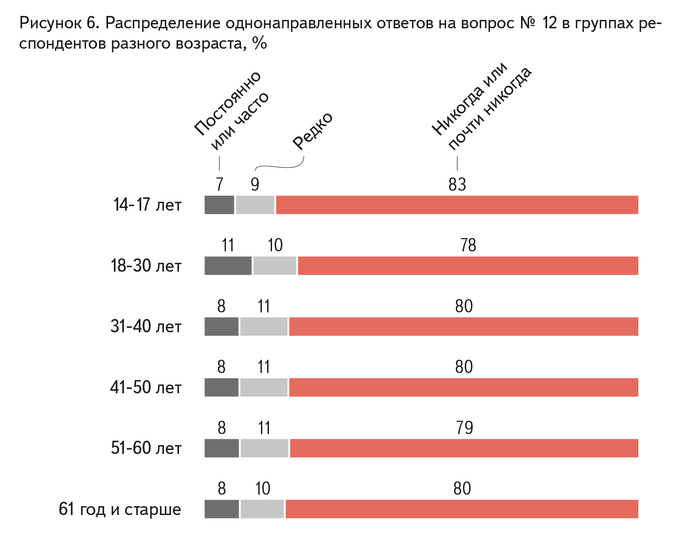

Анализ зависимости ответов на вопрос № 12 от возраста показывает, что значимо больше (11%), чем в остальных группах (8%), частое насилие в семье своих родителей (то есть когда они были детьми и жили с родителями) отмечают люди в возрасте 18–30 лет (рис. 6). При этом респонденты именно этой возрастной группы дали 40% всех ответов «постоянно, чуть ли не ежедневно» на вопрос № 12. Легко посчитать, что эти респонденты были детьми в «святые» 90-е или в начале 2000-х, когда ситуация в обществе была очень далека от нормальной, а их родители в большинстве своем были перманентно, как сейчас принято говорить, «в тяжелой жизненной ситуации», а значит, в постоянном тяжелом стрессе. Поэтому легко поверить, что именно в этой категории граждан относительно больше людей, наблюдавших в своей семье насилие. Конечно, мы ни в коем случае не хотим утверждать, что тяжелая жизненная ситуация как-то оправдывает насилие в семье, но она его как минимум объясняет. И настоящим «виновником» этого всплеска насилия можно уверенно считать распад Советского Союза и последовавший за ним разгул «свободы и демократии».

Одновременно стоит обратить внимание на то, что всё же 11% «постоянно или часто» наблюдавших насилие в семье своих родителей — это совсем не большинство. А большинство — 78% — в этой же группе респондентов «никогда или почти никогда» не встречались с насилием в семье своих родителей. То есть даже в «святых» 90-х подавляющее большинство граждан удержалось от срывов в своей семье и вымещении собственных проблем на детях, женах и мужьях.

Крайне интересны и зависимости от возраста в ответах на вопрос № 13 (рис. 7).

Как можно видеть, «постоянно или часто» сталкиваются с семейным насилием или слышат о нем в своем окружении в основном две возрастные группы: группа подростков 14–17 лет и молодежь 18–30 лет. При этом вместе респонденты в возрасте 14–30 лет «обеспечили» более половины (51%) ответов «постоянно, чуть ли не ежедневно» на вопрос № 13. Если результаты во второй группе можно было бы объяснить большей чувствительностью к этой теме граждан 18–30 лет, связанной с неблагополучным детством, обсужденным нами выше, то результаты в группе подростков по-настоящему удивительны.

Удивительны они потому, что граждане этой возрастной группы в большинстве живут еще с родителями. В предыдущем вопросе только 7% из этой группы сказали, что «постоянно или часто» сталкиваются с семейным насилием в своей семье, а 83% не сталкиваются с ним «никогда или почти никогда». А вот когда речь заходит о ситуации вокруг их семьи, то доля знающих о случаях семейного насилия среди подростков резко — в четыре раза! — возрастает до 28%. Что это может означать?

Можно выдвинуть гипотезу, что в вопросе № 12 подростки соврали, пытаясь не выносить сор из избы и не поливать грязью своих родителей, а на самом деле уровень насилия в их семьях именно 28%, просто они смогли сказать правду, только отвечая про других — своих друзей и знакомых. Однако эта гипотеза, по нашему мнению, не выдерживает критики. Потому что откуда подросток может узнать о семейном насилии в своем окружении? Наверное, от таких же подростков. Но если подростки склонны скрывать факты насилия в своей семье (см. выше), то вряд ли они рассказывают о нем своим друзьям и знакомым? Тогда где 28% подростков сталкиваются с семейным насилием или откуда о нем слышат? Ответ прост: они слышат о семейном насилии не в ближайшем окружении своем, а в СМИ и соцсетях, к которым нынешние подростки намертво привязаны. То есть это жертвы той самой кампании по продвижению законопроекта о семейном насилии, о которой мы уже говорили. Молодежь в возрасте 18–30 лет, судя по всему, стала жертвой этой же кампании, потому что они почти так же сильно зависимы от соцсетей, как и подростки. А вот как только — с увеличением возраста — зависимость от соцсетей начинает ослабевать, так сразу резко уменьшается и доля респондентов, которые «постоянно или часто» сталкиваются с семейным насилием или слышат о нем. Правда, старшие поколения сильно зависят от традиционных СМИ, в которых кампания по продвижению законопроекта тоже активно велась, поэтому насилия у них в 13-м вопросе так же, как и в младших группах, больше, чем в 12-м. Но не в четыре раза, а всего в два! — большая разница, верно?

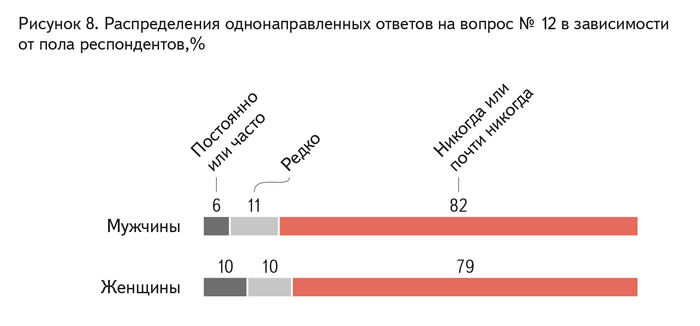

Анализ зависимости ответов на вопрос № 12 от пола респондентов (рис. 8, 9) показывает, что женщины в целом больше обеспокоены домашним насилием, чем мужчины, что неудивительно.

Женщины статистически значимо чаще сообщают о «постоянном или частом» насилии как в родительской семье (10% против 6% у мужчин), так и в своем ближайшем окружении (24% против 13% у мужчин). Разное восприятие женщинами и мужчинами проблемы домашнего насилия определяется, скорее всего, реально большей чувствительностью женщин к этой проблеме, так как именно они чаще бывают страдательной стороной в семейных инцидентах.

Выраженных зависимостей ответов респондентов на вопросы 12 и 13 от образования и социального слоя, семейного положения и числа детей в семьях респондентов наш опрос не выявил.

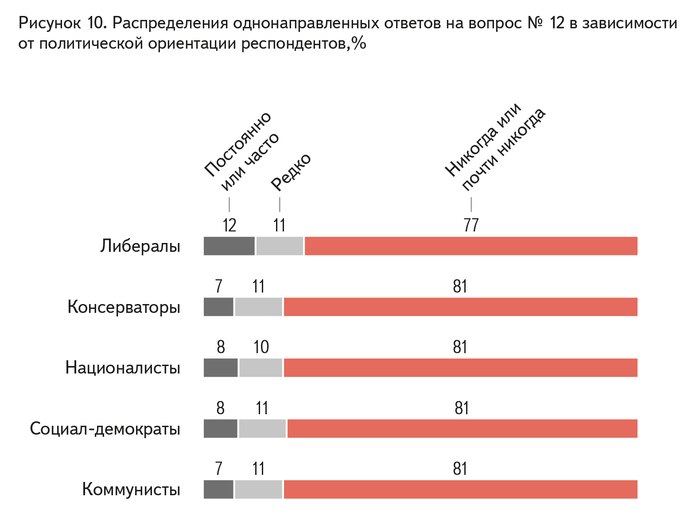

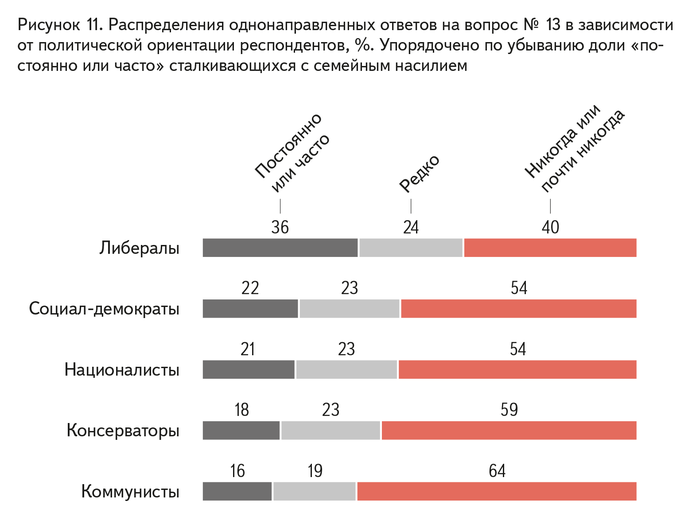

Зато от политической ориентации респондентов ответы на эти вопросы зависят довольно значительно (рис. 10, 11).

Как легко увидеть, граждане с радикально-либеральной политической ориентацией значимо больше, чем остальные, «постоянно или часто» сталкивались с насилием в семье своих родителей (12% против 7–8% у сторонников других политических ориентаций). Одновременно и сегодня либералы «постоянно или часто» сталкиваются или слышат о семейном насилии почти в два раза чаще, чем все остальные (36% против 20% в среднем у приверженцев других политических ориентаций).

Интерпретация этих результатов очень сильно зависит от того, как мы понимаем происхождение ответов респондентов. Что здесь причина, а что следствие? Понятно, что теоретически возможно два варианта логики.

Первый вариант: первичен опыт, а убеждения и политическая ориентация вторичны. Например, человек часто видел домашнее насилие и в детстве, и сейчас, поэтому он обеспокоен проблемами борьбы с насилием, и поэтому у него формируются определенные убеждения — в данном случае либеральные. А если человек никогда или почти никогда не встречался с насилием в семье (или не считал, то, что было, насилием), то он проблемой борьбы с насилием не озабочен, а больше думает о других проблемах — например, об укреплении государства или о торжестве справедливости, и поэтому у него формируются тоже определенные, но другие убеждения (например, коммунистические).

Но есть и прямо обратные представления о влиянии травматического детского опыта (связанного, в том числе, и с насилием — физическим и прочим — в семье родителей). Так, в теории формирования авторитарной личности, выдвинутой немецким социологом Теодором Адорно (1903–1969) постулировалось, что авторитарная личность (личность с предрасположенностью следовать традиционным ценностям и диктату сильных лидеров) формируется как раз в традиционных авторитарных семьях (состоящих из сентиментальной сюсюкающей матери и жесткого, эмоционально холодного и отстраненного отца) с традиционными методами воспитания детей, включающими наказания, в том числе физические. Таким образом, согласно теории авторитарной личности, частое столкновение с семейным насилием в детстве должно приводить не к либеральным взглядам, а наоборот — к право-консервативным. Проблема заключается в том, что если у человека консервативные взгляды, то он с большой вероятностью даже при прямом столкновении с некоторыми вариантами насилия не будет воспринимать их как насилие, для него это будет выглядеть как некая норма — см. ниже.

Второй вариант: первичны убеждения, и восприятие любых жизненных ситуаций определяется убеждениями и как бы «подстраивается» под них. Например, убеждения человека таковы, что человеческая индивидуальность и ее свобода является главной ценностью в мире, поэтому любые действия по принуждению людей к выполнению каких-то норм или обязательств воспринимаются им как неприемлемое насилие. В таком случае, например, любое полученное от родителей наказание за проступок (постановка в угол, шлепок, ремень или запрет сладкого) воспринимается как домашнее насилие. А если убеждения человека состоят в том, что общественные интересы выше личных, то те же наказания в детстве воспринимаются как необходимый воспитательный процесс и уж точно не как насилие.

Понятно, что жизнь сложнее теоретических схем, и в реальной жизни причины и следствия часто переплетены и запутаны. Однако большинство ученых согласны в том, что для восприятия социальных явлений первичны убеждения и связанные с ними социальные установки, а не опыт. По сути, никакого «опыта» вообще не существует: в каждый момент времени события жизни (как настоящие, так и прошедшие) воспринимаются только на основе и в соответствии с актуальными убеждениями и мировоззрением человека. Если убеждения человека в процессе жизни меняются, то меняется и его опыт — например, то, что он ранее воспринимал как норму и как пользу (любое наказание, к примеру), начинает восприниматься как недопустимое и неоправданное насилие.

Что касается нашего казуса с явной предрасположенность граждан с радикально-либеральной политической ориентацией замечать семейное насилие чаще всех остальных граждан, то если рассуждать в юмористическом ключе, должно выбрать первый вариант логики и считать, что семейное насилие в детстве приводит к либеральным взглядам. И тогда надо бросить все силы на искоренение семейного насилия, дабы либералов, уже принесших нашей стране много бед, стало меньше. Если же говорить серьезно, то граждане либеральных убеждений именно в силу своего мировоззрения и более чувствительны к теме насилия, и более широко его понимают, и более осведомлены о борьбе за пресловутый законопроект (см. ниже), причем они очевидно стоят на стороне продвигателей закона. Всё это вместе и приводит к тем зависимостям, которые мы видим в результатах опроса.

Осведомленность о законопроекте

Поскольку мы хотели узнать общественное мнение относительно конкретного законопроекта, то надо было для начала понять, в какой степени люди знают, о чем идет речь. Для этого было задано 2 вопроса: № 14 — о степени осведомленности о законопроекте и дискуссий вокруг него, и № 15 — о том, читали ли респонденты текст законопроекта (любой его вариант). Потому что если граждане не читали никакого законопроекта, то это означает, что они судят о нем исключительно со слов других людей, которых они знают лично, или мнения которых они узнают из СМИ и интернета. Анализ ответов на эти два вопроса тоже разумно провести совместный.

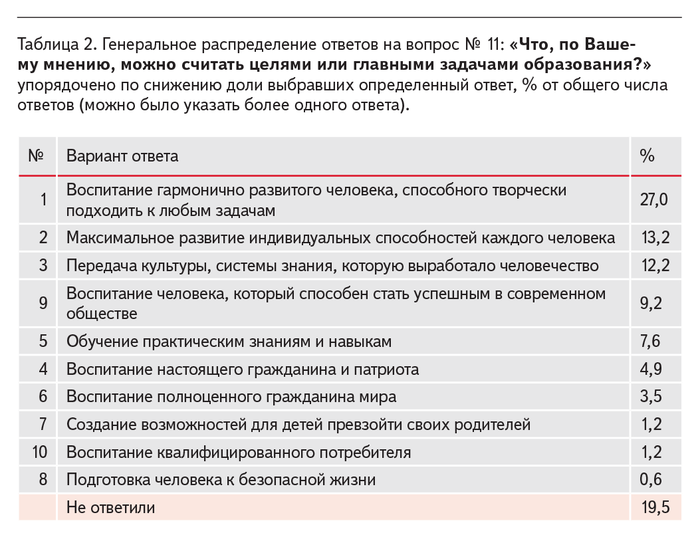

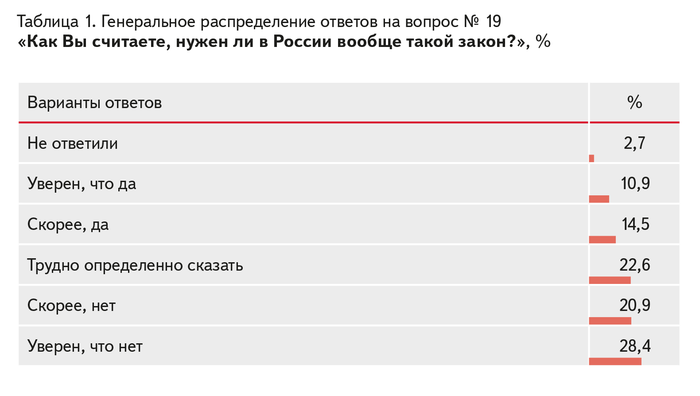

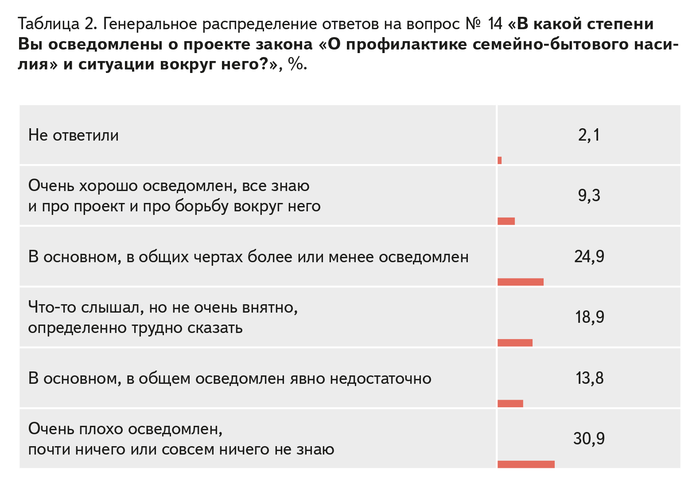

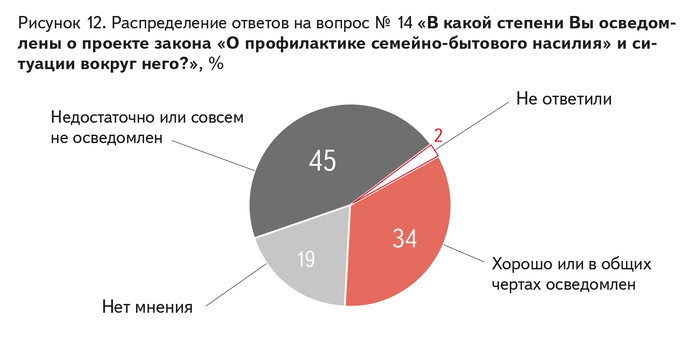

Что касается самооценки осведомленности о проекте закона (по вопросу № 14), то здесь результаты оказались неоднозначными (см. табл. 2 и рис. 12).

Как можно видеть, хорошей свою осведомленность о законопроекте считают 9% респондентов, еще четверть граждан (25%) думают, что они осведомлены более или менее, в общих чертах. На этих 34% осведомленность о законопроекте (еще раз напомним: по самооценке респондентов) заканчивается и начинается неосведомленность: 21% либо не имеют определенного мнения либо вообще не ответили, 14% полагают, что они осведомлены о законопроекте «явно недостаточно», а 31% признают, что «почти ничего или совсем ничего не знают» о проекте закона.

Таким образом, можно заключить, что осведомленными в разной степени себя считают только треть респондентов, остальные две трети в вопросе, как говорили в школьные годы, «плавают». Нельзя назвать эту картину особенно радостной, так как такая явно недостаточная осведомленность по очень острому вопросу — отличная почва для манипуляций общественным сознанием и мнением как со стороны разного рода пропагандистов и интересантов законопроекта, так и с любой другой стороны.

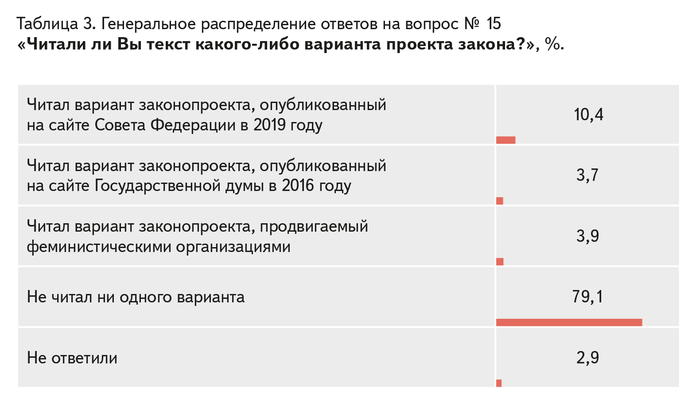

Ответы на вопрос № 15 только подтверждают эту безрадостную картину (см. табл. 3 и рис. 13).

Как легко убедиться, что-то читали только 18% опрошенных, 79% ничего не читали и еще 3% не ответили. То есть более 80% респондентов рассуждают о законопроекте с чужих слов, а тут уж кому как повезет — кого именно услышат.

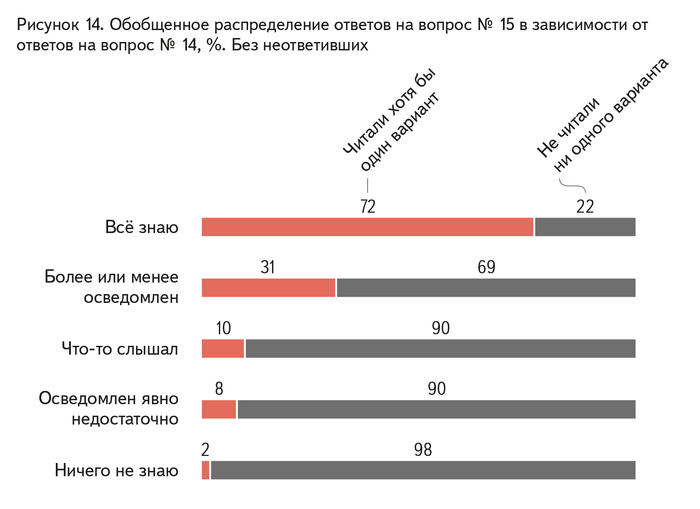

Каким образом более или менее хорошо осведомленных о законопроекте оказалось в два раза больше, чем людей, читавших хотя бы один из существующих вариантов законопроекта? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим на пересечения вопросов 14 и 15 (рис. 14–15).

Как легко убедиться из диаграмм, самооценка осведомленности о законопроекте весьма приблизительно отражает «реальность» (если считать, что реальная информированность должна включать знакомство с текстом законопроекта): только 72% из тех, кто заявил, что «всё знает» про закон и ситуацию вокруг него, читали хотя бы один вариант законопроекта, а из тех, кто считает про себя, что он «в общих чертах более или менее осведомлен» какой-нибудь из вариантов законопроекта читали или видели только 31%, то есть меньше трети.

Обратное пересечение подтверждает, что высокая самооценка информированности о законопроекта далеко не всегда означает, что человек ознакомился с текстом законопроекта, а не только слышал звон о нем: четверть (24%) тех, кто считает себя хорошо осведомленными, не читали ни одного варианта законопроекта. Поскольку «хорошо осведомленных» всего 34%, то если вычесть из этой доли тех, кто ничего не читал, то останется всего 26% опрошенных, о которых можно сказать, что они действительно более или менее информированы о законопроекте и могут судить о нем самостоятельно.

(с)пёрто

https://rossaprimavera.ru/article/53994d91