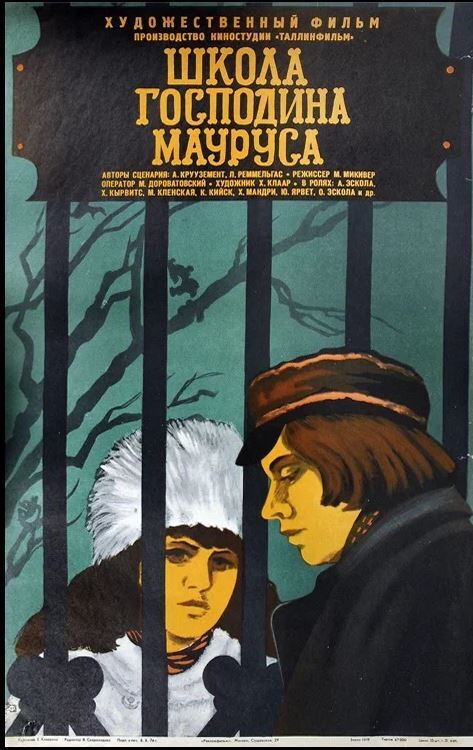

Неспешно и неторопливо я дочитал "Варгамяэ" Антона Таммсааре – первый том его пенталогии "Правда и справедливость". Я где-то писал, что обратить внимание на книгу, написанную эстонским автором первой четверти 20 века, меня мотивировал одноименный фильм, снятый прибалтами в 2019-ом году. Фильм меня приятно удивил, и я при случае заимел у букинистов печатный экземпляр 1975-го года – в СССР автор числился на хорошем счету. В комментариях под моим постом о букинистическом улове одна женщина с ником @ZlayaUchilka007 сообщила, что впервые встречает человека, кому интересен этот роман. Сейчас после прочтения я скажу вполне ответственно и обоснованно: мне понравилось!

Придется признаться, что я, вероятно, все-таки был подготовлен к подобному чтиву, так как, во-первых эстонская литература мне давно нравится, а во-вторых, я один из немногих поклонников по эту сторону границы творчества Оскара Лутса - другого эстонского писателя примерно того же периода , и его произведения я перечитывал не два и даже не три раза. Поэтому описание быта крестьянского хутора конца 19 века меня в сон не вгоняет. И, в-третьих, до родного хутора Таммсааре, который послужил прототипом Варгамяэ, от меня всего 280 км. Я бы съездил, но не пускают…

Таммсааре, как сообщают все немногочисленные русскоязычные источники, собирался писать "их ответ Льву Толстому". Чтобы было много букв и выглядело эпично. Первый том "Варгамяэ" писатель сочинил за довольно короткий срок, отчего даже повредил здоровье и лечился на Кавказе. Варгамяэ – это вымышленный хутор среди болот на одноименной горе, который приобретает молодой крестьянин Андрес потому, что на более дорогие хутора денег у него нет, а свое хозяйство хочется. Книга начинается с того, как главный герой с молодой женой подъезжают к этой самой горе на телеге и смотрят на предстоящий фронт работ. Андрес полон сил и энергии – он готов к самому тяжелому и изнурительному труду, чтобы построить здесь рай. И считает, что к этому готовы все остальные. Собственно, об этом и будет идти повествование: о сражении крестьянина Андреса с Варгамяэ (название хутора переводится как Воровская гора). Кроме трудовых и финансовых тягот у Андреса появляется еще одна беда: по соседству с Варгамяэ стоит другой хутор – Ложбина. И там живет очень вредный мужичок по имени Пеару. Этот мужичок зажиточнее главного героя и от скуки и скверного характера начинает досаждать Андресу. Делает это мерзко и с удовольствием: ему в радость просто повеселиться и достать соседа или просто побыть в центре внимания местного люда. Действие произведения длится тридцать лет. Мы наблюдаем как со временем меняется Андрес (ох, не в лучшую сторону), его семья, соседи, и как меняется Варгамяэ. Вернее, Варгамяэ-то как раз и не меняется.

Название "Правда и справедливость" очень не случайно. На своем жизненном пути Андрес узнает, что это совершенно разные вещи. И хотя в качестве защитников правды и справедливости выступают Святое Писание, светский закон и жизненный опыт, но все они зачастую абсолютно противоречат друг другу и, что самое главное, они не работают ни вместе, ни по раздельности. Фундаментально лишь Варгамяэ, которое не ждет и норовит сделать очередную гадость, преподнести неприятный сюрприз, и всегда нужно быть наготове, принося в жертву себя, свое здоровье, своих родных и близких.

Книга далеко не веселая: на фоне качественного и небезынтересного описания крестьянского быта развивается грустная драма, в которой нет плохих или хороших геоев. Персонажи книги – жители глухих прибалтийских хуторов, вся их жизнь это постоянный непрекращающийся труд, который нельзя останавливать, иначе – катастрофа; все их развлечения состоят в том, чтобы выпить в корчме или посидеть поглазеть на соседей в церкви. Одна из героинь за всю жизнь была в городе один раз и помнит, как сидела в телеге и смотрела на многоэтажный дом, в котором так много окон. В наши дни нам не понять религиозность, суеверность, наивность этих людей, не понять их радости и печали. И этим тоже интересно произведение: читаешь и думаешь, жили же люди…

Эстонцы считают, что "Варгамяэ" чисто эстонская книга, отражающая национальный менталитет и колорит. Противостояние Андреса и Пеару – вроде как узнаваемый символ внутри страны. Но я бы, наверное, не согласился. "Варгамяэ" шире и глубже, чем просто описание жизни "маленького" эстонца. Ведь в книге подняты знакомые любому человеку конфликты: правды и справедливости, отцов и детей, любви и ненависти, труда и праздности, жестокости и милосердия – все они до сих пор не имеют решения. С другой стороны, после прочтения становится понятно, почему прибалты так неохотно приветствовали Советский Союз и его коллективные хозяйства, ведь хутор – это частная собственность одного человека, конкретная мечта условного эстонца. Напомню, что Таммсааре писал книгу в 20-х годах прошлого века, когда Эстония была республикой и лишь через пятнадцать лет она войдет в состав СССР. В одной из эстонских рецензий к фильму я прочитал, что система частной собственности хуторов (людей много, земли мало – на всех хуторов таки не хватит) привела к тому, что идеи коллективизма в конце концов закономерно победили. И на это намекает и сам Таммсааре: есть крепкий хутор, есть имущество, есть уважение соседей. А любви и счастья на хуторе нет. Дети мечтают вырасти и сбежать из этого проклятого места, да и сам хозяин говорит, что если бы мог, ушел бы с хутора в отчий дом налегке. И Андрес, как белка в колесе, работает с раннего утра до поздней ночи, тащит на своем горбу никому не нужную Мечту. И от этого грубеет, озлобляется и становится уже даже не равным соседу Пеару, а гораздо хуже и страшнее.

Когда я смотрел фильм, меня впечатлила его концовка – это не слишком великий спойлер – главный герой, как будто бы осознав тщетность поиска правды, идет в одиночку против нового фронта работ: расчищает заболоченную реку от мусора: ему не сделать эту работу в одиночку, но что еще остается, если смысл жизни от него ускользает? – он же хозяин хутора, он же эстонец, землепашец, потомственный крестьянин и т.д. Камень, а не человек, на котором держится болотная нация! Оказалось, что у Таммсааре концовка концептуально другая: главный герой идет домой и… продолжает читать Библию, показывая тем самым упрямость и бессмысленность такого уклада жизни. Поэтому то фильм характеризует нацию, а книга – нет. Но и не обличает: Таммсааре таки догнал Льва Толстого и создал свою трагедию поиска человеком недостижимой истины. И, применительно к первому тому, у скептика и атеиста Таммсааре это получилось мрачнее, хтоничнее и печальнее. Несмотря на происходящее, читатель, как и главный герой, привязывается к Варгамяэ и болезненно переносит все его тяготы – еще бы – пройти с главным героем тридцать лет, словно работал с Андресом рука об руку все эти годы. Любителям жанра саги стоит взять на заметку.

Актуальна ли книга сегодня? Полагаю, что весьма. Пусть и не в том контексте, нам сейчас не нужно пахать землю, чтобы выжить. Однако попытки сфокусировать справедливость и истину ничуть не изменились и приводят к все тем же драмам и трагедиям. У каждого своё Варгамяэ и каждый попадает в ту же саму ловушку спустя сто пятьдесят лет, будь то современный прогрессивный крестьянин или пафосный программист-хипстер. На самом деле немного жутковато, что на фоне прогресса в постиндустриальном обществе глубинные жизненные конфликты стабильны и необоримы.

Я бы рискнул порекомендовать "Варгамяэ" (и роман, и фильм) тем, кто смог прочитать мою рецензию до конца. Произведение довольно необычно для постмодернистского дискурса и даже может показаться той самой свежей струей реализма среди множества романов минувшего столетия, в которых символ сидит на символе и символом погоняет. А тут как бы возврат к корням, к земле и вот этому всему. Я бы не отказался прочитать остальные тома пенталогии (повествование там пойдет про одного из сыновей Андреса, уехавшего в город и пережившего революцию 1905-го года), но, к сожалению, даже в электронном виде их не отыскать. Изредка у букинистов попадается собрание сочинений Таммсааре издания 1968-го года, но я пока не готов его приобрести. А больше на русском языке пенталогия и не издавалась…

Если я доживу до тех времен, когда границы откроются, я обязательно посещу музеи Таммсааре, Лутса и другие любопытные памятные места классиков эстонской литературы, так как есть что-то в их творчестве такое неуловимо наивное и в то же время глубокое, не дающее покоя, словно вы, победоносно наступая и побеждая на рубежах собственной борьбы, чувствуете, словно что-то осталось там позади, в тылу, и посылает вам тревожные сигналы о помощи.

А еще, если совсем честно, наши северо-западные болота и лесные озера, сосновые рощи и бескрайние зеленые равнины бередят душу и хочется послушать, почитать того, кого они тоже волнуют и не дают покоя – даже если между нами разница в полторы сотни лет.

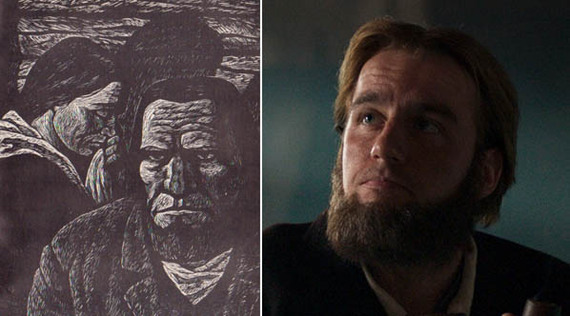

Книжный Андрес и киношный:

PS. Запавшая цитата из книги на скользкую тему, когда старый бобыль Мадис разговаривает по душам с дочкой Андреса:

Я уже думал да раскидывал мозгами, - заговорил Мадис, - да ничего, кроме Библии не вижу, все от нее идет. Сама посуди, дочка, как в заповеди-то: "Не помяни всуе имени господа своего". А слово господне тоже, небось, нельзя слишком часто толковать? Вот о чем я думал и мозгами раскидывал. Бог - он сильнее человека, и слово его должно быть тоже потверже человека. И если слабый человек, пусть хоть такой заядлый, как твой отец… стало быть, если смертный человек часто и помногу станет читать твердые слова нетленного господа, то сердце его заскорузнеет, потому что скверные слова разъедают в душе все хорошее. Не то, чтобы слова божьи скверны, они становятся скверными, когда человек их то и дело твердит. Если бы сам бог их читал и говорил, они были бы хороши, а для языка и ушей человеческих они чересчур жестки. Словно какая-нибудь крепкая водка, - скажем, чистый спирт. Кто привык к спирту, тому водка уже не водка, и он ее ни во что не ставит. Вот и люди, которые привычны к крепким божьим словам, ни во что не ставят простые человеческие слова. И скажи-ка теперь сама, чем ты смягчишь сердце человека, если слова для него ничто? Я думаю как раз о словах смертного человека, потому что много ли добьешься здесь, на этом свете, жесткими словесами божьими.