Что вершит судьбу человека в этом мире, или «Эпос о Гильгамеше»

ЧАСТЬ II ЧЕЛОВЕК

Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы продолжим разговор о человеке, похождения которого легли в основу для всей современной культуры.

А уже знакомых прошу встречать и жаловать, вторая часть анализа Эпоса о Гильгамеше!

Таблица 7 Первый трибунал

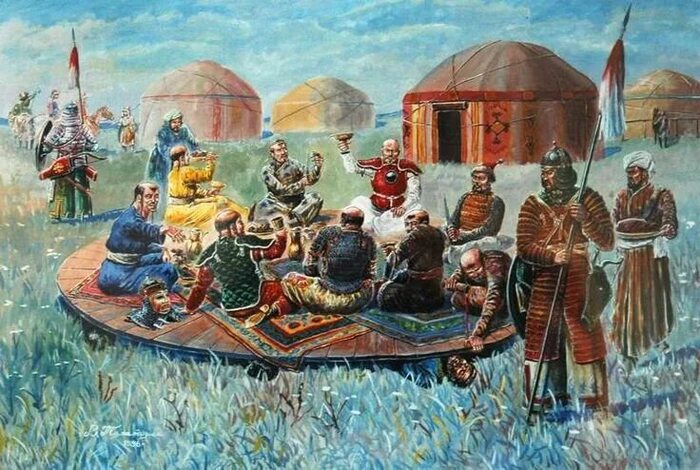

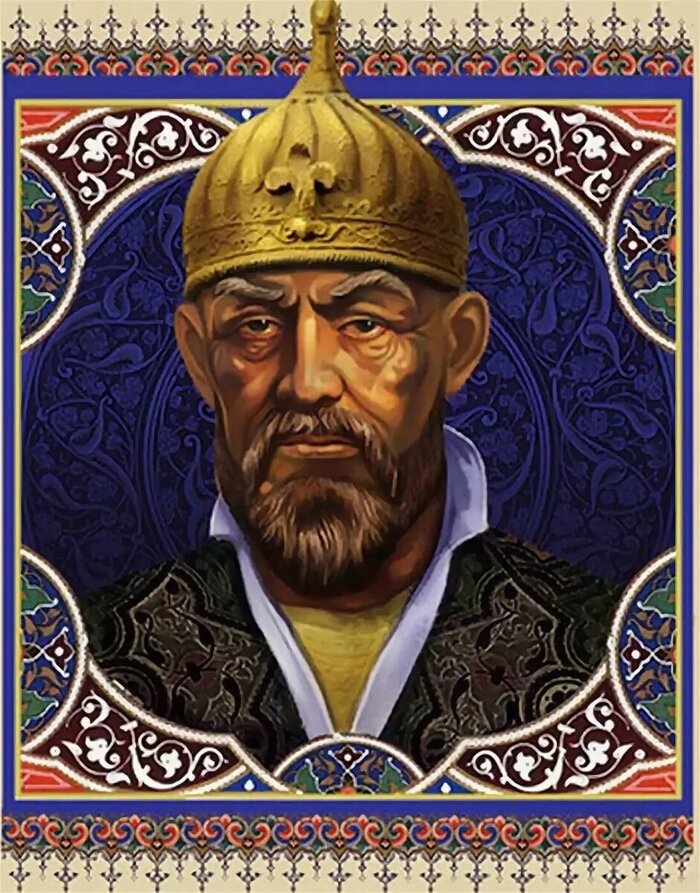

Мы остановились на том, что ночью, после гулянки в честь победы над небесным быком, Энкиду увидел сон. А приснилось ему собрание богов. Вот они слева направо: наши старые знакомые, солнечный Уту и Хозяин Неба, Ану, а также примкнувший к ним бог воздуха Энлиль. Встретилось божественное трио не для того, чтобы чаи гонять.

Небожители собрались на трибунал над героями. В качестве прокурора выступил отец дважды оскорблённой богини Иштар, Ану. Он предложил убить наглеца Гильгамеша. Энлиль, до сих пор не участвовавший в нашей истории, как третья сторона, взял на себя обязанности судьи. Повелитель воздуха предложил не карать лугаля, а отправить в «страну без возврата» (так шумеры называли загробный мир) лучшего друга царя — Энкиду. Но тут вмешался Уту, т. к. пацаны никогда не обделяли его вниманием, на суде он стал их адвокатом. Солнечный бог кинул Энлилю предъяву, мол, отправлять Энкиду на смерть — поступок несправедливый (Иштар бы поспорила с данным заявлением), нельзя дать свершиться беззаконию. Погонщик ветров же пристыдил своего коллегу: «Не ходишь ли ты в их товарищах из-за того, что великие жертвы тебе посвящают герои?»

Ответил ли что-то Уту, нам неизвестно, ибо Энкиду в разгар божественного спора пробудился в холодном поту. Зверолюд галопом побежал рассказывать об увиденном Гильгамешу. Царь был шокирован таким поворотом событий, но духа не потерял. Вместе с Энкиду пришёл лугаль к храму Энлиля просить бога о милости. Увидел дикарь кедровую храмовую дверь и разразился проклятиями. Это он ещё после победы над Хумбабой выточил из священных кедров дверь, принеся её в дар повелителю ветров. А теперь ветреный (вот так каламбур) бог так ему отплатил за щедрость!?

«Знал бы я, дверь, что такова будет расплата,

Что благо такое ты принесешь мне, -

Взял бы топор я, порубил бы в щепы,

Связал бы плот - и пустил бы по водам!»

Гильгамеш в ужасе взглянул другу в глаза. «Что ты несёшь? Твой сон страшен, но не впадай в отчаяние. Попрошу я троицу богов о милости, умаслю их великими дарами. Авось пронесёт!»

Но Уту, выглянувший из-за туч, разбил надежды ребят:

"Не трать, о царь, на кумиры злата, -

Слово, что сказано, бог не изменит,

Слово, что сказано, не вернет, не отменит,

Жребий, что брошен, не вернет, не отменит, -

Судьба людская проходит, - ничто не останется в мире!»

Вечером того же дня Энкиду захворал. В горячечном бреду он снова увидел сон. Всё исчезло, только он один да полуптица-получеловек стоят меж небом и землёй. Человек тот «лику бури подобен», крылья у него вороньи, а вместо пальцев цепкие когти. Завязалась между парнями битва. Дикарь отчаянно сражался, но проиграл последний бой. Птицечеловек превратил Энкиду в маленькую птичку и отвёл в вышеупомянутую «страну без возврата». Представляла она из себя весьма унылую местность, по которой «одетые, как птицы, одеждою крыльев» бродят души умерших. Время от времени живые, принося поминальные жертвы, кормят обитателей того света жареным мясом и хлебом. Правит загробным царством богиня Эрешгикаль, а рядом с ней сидит Белет-цери — писец судеб, и заносит дева новую запись... об Энкиду.

После сна зверолюду стало хуже. Двенадцать дней лежал дикарь на ложе, не в силах подняться. Гильгамеш ни на шаг не отходил от больного друга. Он рвал на себе волосы от отчаяния: ни один лекарь не смог помочь его названному брату избежать кары богов. Каждый день царь видел, как Энкиду угасает, как свеча, а он, человек, ставший равным богам, величайший из смертных, не в силах ему помочь. Впервые в своей жизни Гильгамеш почувствовал полное бессилие. О, боги, как вы жестоки!

На последнем издыхании Энкиду приподнялся на ложе и произнёс фразу, заставившую лугаля крепко задуматься о смысле жизни.

«Друг, что в бою спасал, - почему меня покинул?

Я и ты - не равно ли мы смертны?»

Один из величайших героев оказался на пороге гибели, а друзей, прошедших через огонь, воду и медные трубы, разлучила смерть. Гильгамеш покидает Энкиду на смертном одре, его время идти в «страну без возврата» ещё не пришло. Пока…

Таблица 8 Погребение Энкиду

От взлёта в лучах собственной славы до полного отчаяния дошёл правитель Урука. Похороны Энкиду — это, пожалуй, самая трогательная и философская часть эпоса. С вашего позволения, я процитирую часть 8-й главы без авторских комментариев.

«Внимайте же мне, мужи, внимайте,

Внимайте, старейшины огражденного Урука!

Я об Энкиду, моем друге, плачу,

Словно плакальщица, горько рыдаю:

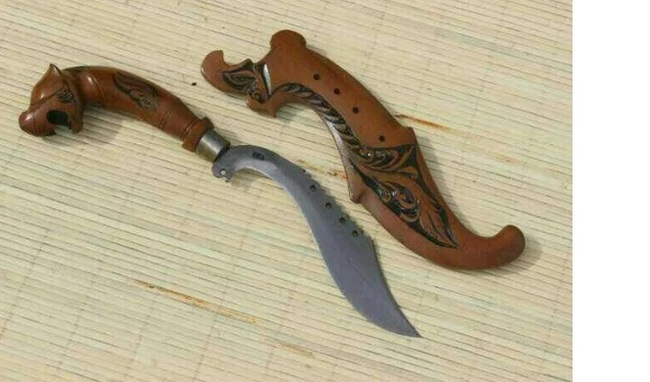

Мощный топор мой, сильный оплот мой,

Верный кинжал мой, надежный щит мой,

Праздничный плащ мой, пышный убор мой, -

Демон злой у меня его отнял!

Младший мой брат, гонитель онагров в степи,

пантер на просторах!

Энкиду, …

Что за сон теперь овладел тобою?

Стал ты темен и меня не слышишь!"

А тот головы поднять не может.

Тронул он сердце - оно не бьется.

Закрыл он другу лицо, как невесте,

Сам, как орел, над ним кружит он,

Точно львица, чьи львята - в ловушке,

Мечется грозно взад и вперед он,

Словно кудель, раздирает власы он,

Словно скверну, срывает одежду»

Шесть дней и семь ночей провёл Гильгамеш у ложа погибшего героя, и лишь когда тление тронуло тело великана, царь приказал нести его на погребальный костёр.

Прошло время, и боль от утраты лучшего друга стала затихать, но душу лугаля стал тревожить хтонический, первобытный, истошный страх смерти. Неужели и его прах когда-то развеют по ветру? Зачем же тогда жить, если все его деяния будут забыты, а жизнь столь скоротечна и может так легко оборваться в любой момент? Умер Энкиду, умер Гильгамеш... А что дальше?! Лугаль впервые осознал свою смертность, что никакой он не бог, а такой же человек, как самый последний раб в его царстве. И участь что у него, великого героя, что у сирого и убогого создания в конечном итоге одна. Гиль упал в пропасть, но это падение стало спасением для его души.

Царь надевает рубище из шкур и бежит из дворца в пустыню. На поиски единственного человека, который может ему помочь, — пережившего Великий потоп Утнапиштиму Бессмертному.

Таблица 9 В поисках бессмертия

Хм… Великий потоп… Где-то мы это уже слышали. Если вам в голову пришла история о Ное и его ковчеге, то вы мыслите в правильном направлении. Спустя столетия после написания эпоса о Гильгамеше уже не шумеры, а жители Нововавилонского царства захватили древний Израиль. Многие иудеи перебрались в Месопотамию на ПМЖ. Само собой, за несколько поколений они смешались с местным населением, переняв его обычаи и традиции, включая мифологические сюжеты. Миф о Потопе как раз является одним из них.

Сюжет схож с библейским, отличается разве что имя главного героя – вместо Ноя – Утнапиштим да тот факт, что после смерти прах праведника не развеяли по ветру, а был он принят в число богов и стал единственным человеком, получившим в дар бессмертие.

К нему и отправился Гильгамеш. В пути наш герой пережил многие опасности и лишения. Он взбирался на высокие горы, солнце нещадно жарило царя в пустынях. Дикие львы чуть было не пообедали скитальцем, однако горько пожалели о своём решении. Спустя n-ое количество времени странствий Гильгамеш добрался до гор Машу, «что восход и закат стерегут ежедневно».

По легенде именно к этим хребтам каждый закат приходит Уту, чтобы на ночь скрыться от людских глаз. Всю ночь идёт бог солнца по пещерам, чтобы на рассвете выйти с другой стороны гор и вновь радовать смертных теплом и светом.

На страже ворот Солнечного прохода стоят могучие security — люди-скорпионы. Даже сам Гильгамеш ужаснулся от их вида, но, взяв волю в кулак, лугаль направился прямиком к тому, который показался главным.

На вопрос стража «Парень, а ты чего здесь забыл?», герой без лукавства ответил, что хочет увидеть бессмертного Утнапиштима. Членистоногие попытались отговорить странника от рискованного предприятия:

«Выводят оттуда только Шамаша боги,

Опаляет живущих он сияньем, -

Ты же - как ты сможешь пройти тем ходом?

Ты войдешь и больше оттуда не выйдешь!»

Но Гильгамеш ответил бдительным охранникам:

«В тоске моей плоти, в печали сердца,

И в жар, и в стужу, в темноте и во мраке,

Во вздохах и плаче, - вперед пойду я!

Теперь открой мне ворота в горы!»

Люди-скорпионы отворили врата в проход Уту, и царь смело устремился во мрак горных пещер. Путь солнечного бога представлял собой 12 пещер, соединённых сплошным проходом. Не видно под землёй ни зги, видимо, небожитель на освещение забил. Пройдя через 3 пещеры, Гильгамеш хотел уже повернуть назад, но, собравшись с духом, переборол страх и ринулся вперёд. Вот уже ветер колышет его волосы, вот забрезжил свет… И вышел герой в рощу из драгоценных камней.:

«Сердолик плоды приносит,

Гроздьями увешан, на вид приятен.

Лазурит растет листвою -

Плодоносит тоже, на вид забавен.

Гильгамеш, проходя по саду каменьев,

Очи поднял на это чудо.»

Пересёк царь рощу самоцветов и увидел берег Вечного моря, а на берегу таверну.

Таблица 10 Трактирщица богов

Хозяйкой таверны была богиня брожения Сидури — трактирщица богов. В её скромном заведении небожители любили покутить и выпить браги. Увидев Гильгамеша издали, она ужаснулась. Вместо почтенного лугаля перед ней предстал измождённый бродяга в лохмотьях, с заветренным лицом и впалыми от голода и усталости щеками. Подумав, что это разбойник, богиня заперла ставни, но Гиль развеял её сомнения, рассказав свою историю и для верности пригрозив разломать к чертям дверь, если дама не пустит его.

Здесь начинается описанный во многих произведениях эпизод с искушением героя. Сидури попыталась образумить блудного царя:

«Гильгамеш! Куда ты стремишься?

Жизни, что ищешь, не найдешь ты!

Боги, когда создавали человека, -

Смерть они определили человеку,

Жизнь в своих руках удержали.

Ты же, Гильгамеш, насыщай желудок,

Днем и ночью да будешь ты весел,

Праздник справляй ежедневно,

Днем и ночью играй и пляши ты!

Светлы да будут твои одежды,

Волосы чисты, водой омывайся,

Гляди, как дитя твою руку держит,

Своими объятьями радуй подругу -

Только в этом дело человека!»

Гильгамеш же ответил богине, что он так далеко забрался не для того, чтобы, как трус, вернуться обратно и спокойно дожить свой век. «Уважаемая, ты лучше скажи мне, как пройти к Утнапиштиму. Морем, пустыней мне всё равно, я пойду любым путём».

Сидури пришлось рассказать упрямцу, что у бессмертного праведника есть личный корабельщик — Уршанаби. Плавает он по морю на волшебной ладье, и только этот человек способен переправить героя на божественный остров, безопасно минуя воды смерти.

Гильгамеш немедленно отправился на поиски лодочника. В лесу на берегу он отыскал странные идолы и обвившуюся вокруг них змею. Тут на лугаля нашёл приступ ярости (нервный срыв?), в бешеном порыве он разломал истуканов и придушил рептилию. Уняв гнев, Гиль вышел из леса на берег и встретил… Уршанаби, вылезающего из лодки явно не для того, чтобы гладить буйного странника по голове. Оказалось, что идолы в лесу были оберегами, позволяющими лодочнику без проблем рассекать воды смерти. Теперь же путь по воде был закрыт, но Гильгамеш трудом искупил свою вину, он нарубил из деревьев огромных шестов, просмолил их, а корабельщик произнёс нужные заклинания.

Когда ребята достигли вод смерти в ход пошли изготовленные шесты, Гиль окунал их в море и отталкивался от дна. На 120-м палки закончились, но до берега было ещё далеко. Тогда герой сорвал с себя остатки одежды и соорудил из них парус, с помощью которого благополучно добрался до священного острова – цели путешествия.

Утнапишти, однако, охладил пыл странника, почти дословно повторив слова Сидури:

«…нет у меня для тебя ответа,

Слова совета нет для тебя никакого!

Ярая смерть не щадит человека:

Разве навеки мы строим домы?

Разве навеки ставим печати?

Разве навеки делятся братья?

Разве навеки ненависть в людях?

Разве навеки река несет полые воды?

Стрекозой навсегда ль обернется личинка?

Взора, что вынес бы взоры Солнца,

С давних времен еще не бывало…

…Человек ли владыка? Когда Эллиль благословит их,

То сбираются Ануннаки, великие боги,

Мамет, создавшая судьбы, судьбу с ними вместе судит:

Они смерть и жизнь определили,

Не поведали смертного часа,

А поведали: жить живому!»

Боги дали людям множество поводов жить. Да, они сохранили монополию на знание смертного часа, но так ли важно это для человеческого счастья? Живи, герой, и наслаждайся процессом, пока можешь, таков путь людей.

Таблица 11 Проверка на прочность

Гильгамеш, поражённый ответом Утнапиштима, задал единственному бессмертному человеку встречный вопрос: «Ты не силён так же, как я, устав, ты ложишься спать, ешь такую же пищу. Ты такой же человек, но почему же тебе и твоим близким уготована такая честь — не знать смерти?»

Старец пересказал лугалю миф о Потопе. Его судьба — лишь исключение, подтверждающее правило. Утнапиштим предложил Гильгамешу проверку: если герой желает совладать над смертью, пускай сначала поборется со сном. По условию царю необходимо было не спать 7 дней и 7 ночей, но, изнурённый тяжёлым путём, он сразу же заснул крепким сном.

Бессмертный приказал жене испечь белого хлеба и положить рядом со спящим. Зачерствел первый, второй, третий... Лишь на седьмом хлебе пробудился герой.

«Что же делать, Утнапишти, куда пойду я?

Плотью моей овладел Похититель,

В моих покоях смерть обитает,

И куда взор я ни брошу — смерть повсюду!»

Утнапиштим сжалился над лугалем, прошедшем столь трудный путь. Он приказал Уршанаби умыть Гиля, выдать ему новые одежды и напоследок сделал подарок. Старик рассказал царю о цветке, что растёт на дне моря, кто съест его, тот вмиг помолодеет. Гильгамеш поблагодарил бессмертного и произнёс очень важные слова, свидетельствующие о его полном духовном преображении:

«…цветок тот — цветок знаменитый,

Ибо им человек достигает жизни.

Принесу его я в Урук огражденный,

Накормлю народ мой, цветок испытаю:

Если старый от него человек молодеет,

Я поем от него — возвратится моя юность»

Здесь мы видим уже не тщеславного юнца, но мужчину, готового поделиться секретом вечной жизни со своим народом. Дабы ни один человек больше не испытал его мук.

На обратном пути Гильгамеш решил искупаться в реке, легкомысленно оставив волшебный цветок на берегу. Растение вечной молодости утащила проползавшая мимо змея, и герой с ужасом увидел, как она сбрасывает кожу, обновляет свою молодость.

Ещё одна параллель с Библией, и в главной книге христиан, и в шумерском эпосе в произведениях, которые разделяют тысячелетия, прослеживается общий сюжет, где порожденье подземного мира — змея лишает людей бессмертия и райской жизни.

Гильгамеш в сопровождении корабельщика Уршанаби возвращается в Урук ни с чем. Казалось бы, весь путь был совершён зря, придётся перестать бороться с судьбой и дожить остаток лет, предначертанных ему, но герой не пал духом.

Эпос заканчивается странной, на первый взгляд, фразой Гильгамеша:

«Поднимись, Уршанаби, пройди по стенам Урука,

Обозри основанье, кирпичи ощупай —

Его кирпичи не обожжены ли

И заложены стены не семью ль мудрецами?»

Поэма о всё видавшем буквально закольцовывается, финал является дословным цитированием начала истории. Постойте, а где же мораль? Каков был смысл пути, если в итоге герой пришёл к тому, с чего начал? На самом деле сама закольцовка и есть ответ на данные вопросы. В переводе Дьяконова отсутствуют последние строчки, которые объясняют суть окончания эпоса.

Царь, возвратившись в Урук, рассказывает Уршанаби об устройстве города — о жизни жителей, расположении районов и храмов. Гиль переходит от своей личной трагедии к общественной жизни, понятию более долговечному. Он идёт с гостем в финиковую рощу, берёт в руки табличку и... записывает свои похождения. Да, Гильгамеш не смог укротить судьбу, но было ли это необходимо? Лугаль достиг единственного бессмертия, доступного человеку, — вечной жизни в искусстве.

Спустя много столетий, беря в руки произведение, которое является ровесником египетских пирамид, мы можем заглянуть в душу живших тогда людей. И из пелены веков нам улыбнётся человек, победивший время – царь Урука Гильгамеш.

До скорого, друзья!