В 1924 году по причине острой необходимости переоснащения Красной армии современным автоматическим оружием, Технический комитет Тульского оружейного завод предложил создать специальное конструкторскую бюро, в задачи которого входили бы разработка, моделирование и расчеты при создании легкого стрелкового оружия и пулеметов. 1 октября 1927 года было создано проектно-конструкторское бюро ручного оружия при Тульском оружейном заводе, руководителем которого стал Павел Петрович Третьяков, при этом приказ о его назначении был подписан 1 апреля 1927 года, а в июле 1927 года был утвержден штат в количестве 26 человек, но в тот период времени с 1 октября начинался финансово-операционный год, что и стало датой официального создания бюро.

13 января 1931 года на вооружение РККА постановлением Реввоенсовета СССР № 8 принят «7,62 мм пистолет образца 1930 г. (ТТ, Тула-Токарев)» конструкции Федора Васильевича Токарева - конструктора из состава проектно-конструкторского бюро, а уже 13 февраля 1931 года Постановлением Реввоенсовета была заказана первая партия в 1000 штук. 11 октября 1932 года на вооружение РККА принят «7,62-мм авиационный скорострельный пулемёт системы Шпитального-Комарицкого образца 1932 года (ШКАС)».

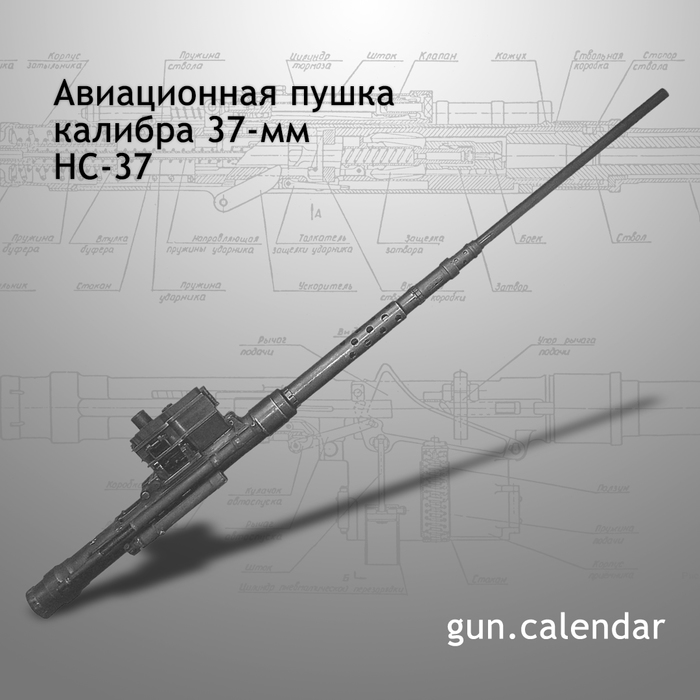

В 1935 году приказом Главного Военно-Мобилизационного Управления проектно-конструкторское бюро было выведено в отдельное предприятие, получившее наименование «Центральное конструкторское бюро стрелкового вооружения» со штатом 220 человек. В 1936 бюро было переименовано в «Центральное конструкторское бюро № 14» (ЦКБ-14), конструкторами которого были Ф.В. Токарев, Б.Г. Шпитальный, И.А. Комарицкий, А.А. Волков, С.А. Ярцев и другие известные конструкторы, разработавшие винтовки СВТ-38, СВТ-40, АВТ-40, счетверенную зенитную установку пулемета Максим, авиационный пулемет ШВАК, универсальный авиационный пулемет УБ, авиационную пушку ВЯ и другие образцы. Стоит отметить, что больше 80 процентов самолетов отечественной авиации были вооружены разработками ЦКБ-14. В 1944 году на вооружение принята пушка Б-2 конструкции М. Березина. 18 ноября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ЦКБ-14 было награждено Орденом Ленина за выдающиеся заслуги в области создания новых и усовершенствовании существующих образцов стрелкового и авиационно-пушечного вооружения.

3 ноября 1951 года на вооружение Советской армии принят «9 мм пистолет Макарова (ПМ)», взамен «7,62-мм пистолета обр. 1933 г. (ТТ)», а уже 3 декабря 1951 года на вооружение экипажей боевых машин, первых номеров расчетов тяжёлого оружия (артиллерийских орудий, станковых противотанковых гранатомётов и станковых пулемётов), а также в качестве оружия индивидуальной самообороны офицеров звена «взвод-рота», непосредственно участвующих в боевых действиях, принят «9-мм автоматический пистолет Стечкина (АПС)». Образцы были разработаны конструкторами ЦКБ-14 - Николаем Федоровичем Макаровым и Игорем Яковлевичем Стечкиным, выпускниками Тульского политехнического института, которые поступили на работу в 1944 и в 1948 годах соответственно.

Над авиационным и зенитным оружием работали конструктора ЦКБ-14 Н.М. Афанасьев, Н.Ф. Макаров, П.Г. Якушев, Е.К. Рачинский, Р.Я. Пурцен и другие, которые совместно разработали авиационный пулемет А-12,7, 23-мм авиационную пушку АМ-23, 23-мм зенитный автомат 2А7 для ЗСУ "Шилка", 23-мм зенитную установку ЗУ-23 с зенитным автоматом 2А14.

В 1962 году ЦКБ-14 возглавил Аркадий Георгиевич Шипунов, предприятие занималось разработкой первых противотанковых ракетных комплексов, отрабатывало принципы их применения, осваивало новое производство, создавало научно-технический задел для более совершенных образцов, в число которых в 60-х годах вошли «Овод», «Дракон», «Лотос». Шипунов научно доказал перспективность пушечного вооружения и обосновал задачи, решение которых не может быть обеспечено ракетным вооружением, в этот период стрелково-пушечное направление в СССР было официально закрыто как не отвечавшее требованиям современного боя.

В 1964 году благодаря настойчивости Аркадия Георгиевича вышел приказ Министерства обороны о восстановлении производства пушек с перечнем конкретных предприятий, в соответствии с которым, из НИИ-61, где раньше работал Шипунов, были переведены несколько человек во главе с Василием Грязевым и со всем конструкторским заделом по артиллерии.

В 1966 году ЦКБ-14 был переименован в «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП), в котором стали развивать два основных направления – противотанковые ракетные комплексы второго поколения и стрелково-пушечное вооружение.

В 1970 году на вооружение был принят ПТРК «Фагот», последующие модификации получили названия «Конкурс» и «Метис», за их разработку предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени в 1979 году. К 1980 году КБП расширяет свои научные направления в части разработки легкобронированной техники, управляемой артиллерии и зенитных систем для защиты наземных объектов и кораблей, за данные разработки предприятие было отмечено орденом Октябрьской Революции в 1985 году. Тульские конструктора создали систему зенитных пушечно-ракетных комплексов сухопутного («Тунгуска») и корабельного исполнения («Каштан»), ЗРПК «Панцирь-С1», боевую машину десанта «Бахча-У» с управляемым ракетным оружием, модернизационный комплект БМП-2М «Бережок», высокоточные комплексы «Краснополь-М» (артиллерийский) и «Корнет-ЭМ» (ракетный).

Авиационными пушками конструкции Грязева и Шипунова оснащены все боевые самолеты России - МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29, Cу-24, Су-25, а также вертолеты Ми-24 и Ми-35.

В 1997 году в состав КБП было включено Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия, что позволило усилить направление стрелково-пушечного вооружения в части стрелкового оружия, где были разработаны пистолет ГШ-18, пистолет-пулемет ПП-90, ПП91, ПП-2000, автомат А91, автомат подводный двухсредный и многое другое.

В 2009 году КБП вошло в состав холдинга «Высокоточные комплексы».

Конструкторское бюро приборостроения одно из ведущих предприятий ОПК России, где по шести основным направлениям в интересах различных родов войск создаются комплексы высокоточного оружия ближней тактической зоны. Продукция КБП экспортируется более чем в 80 стран мира.