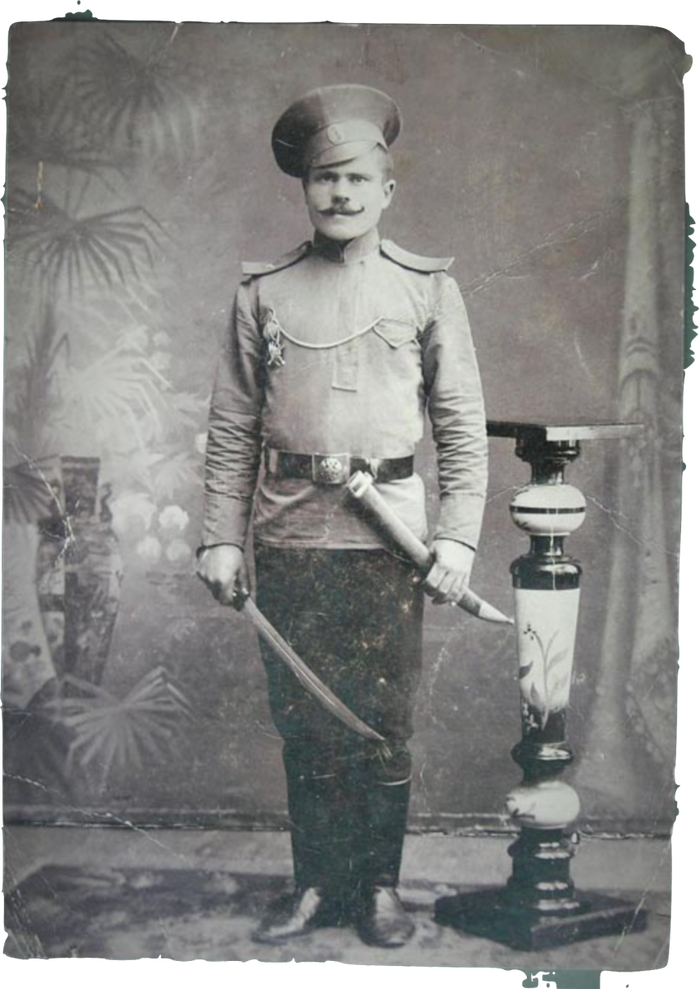

27 сентября 1862 года в селе Каменка Калужской губернии родился Николай Михайлович Филатов. Семья Филатовых была потомственными военными, отец - Михаил Васильевич участвовал в Крымской войне, в защите Севастополя, дед по материнской линии - Николай Васильевич Ртищев – герой Бородинского сражения и участник заграничного похода русских войск 1813-1814 годов.

В 1872 году Филатовы переехали в Калугу, в возрасте 12 лет Николай Михайлович был зачислен в Нижегородскую военную гимназию, по окончанию которой в 1879 году на правах одного из лучших выпускников переведен для продолжения обучения в Михайловское артиллерийское училище в Петербург. В 1881 году в чине подпоручика по личному желанию распределен во 2-ю гренадерскую артиллерийскую бригаду, дислоцированную в Калуге. В 1884 году за рвение к обучению Филатов рекомендован к поступлению в Михайловскую артиллерийскую академию, которую окончил с отличием в июне 1887 года и направлен преподавателем артиллерии и стрелкового дела в Московское пехотное училище.

В 1886 году, при посещении Николаем Михайловичем Тульского оружейного завода, он познакомился с выпускником Михайловской артиллерийской академии Сергеем Ивановичем Мосиным, который работал в должности инженера-технолога и плотно ознакомил Николая Михайловича с оружейным производством. Именно их дружба и длительные профессиональные диалоги подбили Филатова к разработке теории стрельбы из стрелкового оружия, связав ее с практикой.

В 1892 году Николай Михайлович Филатов переведен в Офицерскую стрелковую школу на должность ученого секретаря опытной комиссии, являющейся фактически центральным и единственным научно-следовательским центром по вопросам стрелковой подготовки. Материалы подготовленные Филатовым направлялись на рассмотрения в Оружейный отдел Главного Артиллерийского Управления, на их основе к 1897 году издается труд «Записки по теории стрельбы», в которых анализируется положительное влияние плотного автоматического огня и точного одиночного дальнобойного выстрела. При этом стоит отметить, что высшие военные чиновники не оценивают всерьез работы Николая Михайловича, считают автоматическое оружие не перспективным направлением развития, загоняющее казну в убытки из-за чрезмерного расхода боеприпасов.

В 1900 году по инициативе Николая Михайловича начинает публиковаться периодическое издание — «Вестник Офицерской стрелковой школы» (два раза в месяц с четырьмя ежегодными приложениями), в котором печатают статьи о боевых достоинствах пулеметов и другого автоматического оружия, учебное пособие по эксплуатации вооружения, строевые приемы с применением автоматического оружия и многое другое. Разработанные и написанные Филатовым учебные пособия «Командирские пулеметные линейки», «Командирская стрелковая линейка» и другие, включали в себя много многообразной информации, в войсках их окрестили «карманными энциклопедиями».

В 1904 году по предложению Филатова при Офицерской стрелковой школе организуется постоянно действующий ружейный полигон, Николай Михайлович назначается его начальником, в его подчинении работают конструктора В.Г. Федоров, Ф.В. Токарев, В.А. Дегтярев, Я.У. Рощепей и И.Н. Колесников. Николай Михайлович являлся теоретиком, направляющим конструкторские умы, за его плечами были многочисленные зарубежные командировки – Черногория (в связи с вооружением ее армии магазинной винтовкой), Англия (посещение оружейных заводов, изготавливающих пулеметы Виккерса и Максима), Франция (посещение офицерской школы), Австрия (посещение оружейных заводов и стрелковых школ), Германия и Италия (посещение оружейных и патронных заводов). По итогам всех своих поездок Николай Михайлович готовил подробный отчет по мероприятиям европейских армий по совершенствованию и производству стрелкового оружия с разъяснением увиденного и емким анализом зарубежного опыта.

С 1915 года Николай Михайлович назначен начальником Офицерской стрелковой школы, и в звании генерал-лейтенанта руководит учебным процессом, испытаниями автоматического стрелкового оружия, формируются команды пулеметчиков и автоматчиков, что способствует скорейшему внедрению в армию новых образцов стрелкового оружия.

7 марта и 27 ноября 1917 года, после победы Октябрьской революции, Николай Михайлович дважды избран на собрании всех воинских чинов Офицерской школы ее начальником. В 1918 году под руководством Филатова Офицерская школа переехала в подмосковный Реутов, а Николай Михайлович приложил максимум сил для сохранения имущества школы и уникального оборудования ее ружейного полигона. В ноябре 1918 года школа реформирована в Высшую стрелковую школу РККА, в которой сформированы два направления – учебный для совершенствования подготовки командного состава и технический для разработки и совершенствования ручного оружия и пулеметов. Из-за продолжающейся Гражданской войны в России перед школой поставлены большие задачи, с 18 марта по 9 июля 1919 года состоялся первый ускоренный курс и выпуск 32 батальонных и 72 ротных командиров, начальники пулеметных команд и оружейные мастера, позже школа начнет готовить и командиров полков, при этом выпускники школы вспоминали, что курс стрелкового дела и его теорию вел лично Николай Михайлович.

В октябре 1919 года Николай Михайлович по поручению Главного артиллерийского управления Красной Армии командирован в Тулу на оружейный и патронный заводы, для их реорганизации и налаживания производства выпускаемой продукции для фронта, с чем он успешно справляется до конца года, при этом в этот период он не освобожден от должности начальника Высшей стрелковой школы РККА.

В ноябре 1922 года Николай Михайлович назначен председателем Стрелкового комитета и параллельно являясь членом Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления, в его круг задач входят вопросы производства соответствующих видов оружия и совершенствование стрелкового дела в войсках. Филатов и его коллеги инспектировали части и соединения, проводили в округах стрелковые сборы, показные занятия и стрельбы. Николай Михайлович продолжал преподавать и заниматься написанием научных трудов. В 1925 году выходит его работа «Стрельба станковых пулеметов», в 1928 году издана первая из восьми редакций его учебника «Краткие сведения об основаниях стрельбы из винтовок и пулеметов», в 1930 году – «Определение расстояний до целей в стрелковом бою», в 1931 году – «Пулеметная стрельба поверх своих войск и в промежутках между ними»,

Николай Михайлович воспитал достойных сыновей, один из которых в звании офицера погиб в боях под Таганрогом в начале 1918 года, а другой Антонин Николаевич Филатов - советский хирург, трансфузиолог, академик АМН СССР (1966), дважды лауреат Государственной премии СССР (1952, 1975).

24 ноября 1935 года на 74 году жизни Николай Михайлович скончался, и был похоронен на Даниловском кладбище в Москве. За годы жизни Николай Михайлович отмечен государственными наградами Российской империи - Орденами Святого Станислава 3-й степени (1893) и 2-й степени (1903), Святой Анны 3-й степени (1895), Святого Владимира 4-й степени (1906) и 3-й степени (1912), и СССР - Герой Труда (1928) и Орден Трудового Красного Знамени (28.02.1928). Николай Михайлович научно обосновал пути развития стрелкового оружия и принципы его применения на поле боя. Президент Артиллерийской академии генерал-лейтенант А.А. Благонравов писал о Филатове: «Глубоким исследователем, теоретиком и практиком стрелкового дела был Николай Михайлович, его капитальные труды по основам ружейной и пулеметной стрельбы до настоящего времени не утратили своего значения». В.Г. Федоров писал: «Под руководством Филатова мы занимались вопросами разработки новых систем автоматического оружия. Постоянное творческое общение с научным коллективом Ружейного полигона и школой «Выстрел» несомненно обогащало нашу работу».