В 1913 году Сестрорецкому оружейному заводу было поручено изготовить 100 единиц самозарядных винтовок в калибре 7,62х54 мм и 20 единиц в калибре 6,5х57 мм, разработанных Владимиром Григорьевичем Фёдоровым, но работы в данном направлении были приостановлены из-за начавшейся Первой Мировой войны, и Артиллерийский комитет из-за нехватки производственных мощностей Тульского, Ижевского и Сестрорецкого оружейных заводов был вынужден приобретать пехотные винтовки за рубежом. Федоров входил в состав комиссии, которая была в Японии, во Франции и в Великобритании для приобретения оружия для русской армии.

В 1915 году, по просьбе Владимира Григорьевича Фёдорова с Сестрорецкого оружейного завода на полигон Офицерской стрелковой школы (ОСШ) доставили детали 7,62 мм и 6,5 мм ранее разработанных систем автоматических винтовок Фёдорова для сборки и подготовки к испытанию. Владимир Григорьевич, основываясь на изученных образцах в зарубежных командировках и получив личный опыт и отзывы солдат с фронта, доработал 6,5 мм винтовки, укоротил стволы и ложи до карабинной длины, изготовил новый отъёмный магазин на 15 патронов и доработал ударно-спусковой механизм для ведения автоматической стрельбы. Фёдоров назвал новый образец «ружьё-пулемёт», а позже полковник ОСШ Н.М. Филатов закрепил за изделиями термин «автомат». Из-за того, что промышленность работала на нужды фронта, и возможности изготовить 6,5 мм патроны Федорова улучшенной баллистики было невозможно, Владимир Григорьевич адаптировал свои изделия под имевшийся на складах в то время 6,5х50 мм японский винтовочный патрон, путём установки в патронник особого укорачивающего вкладыша.

Летом 1916 года была сформирована специальная рота, вошедшая в состав 189 Измаильского полка, получившая опытные автоматические образцы В.Г. Фёдорова - 8 единиц 6,5-мм ружей-пулемётов и 45 единиц 3-линейных самозарядных винтовок. Специальная рота проходила усиленный курс подготовки в ОСШ, роту снабдили оптическими прицелами, приборами для стрельбы из-за укрытий, стрелковыми щитами, стальными шлемами, а также автоматическими пистолетами «маузер» для вспомогательных бойцов, которые прошли такой же курс обучения, что и «основные» стрелки-автоматчики. 1 декабря 1916 года рота с оружием Федорова была направлена на Румынский фронт, где в начале 1917 года впервые применила его в бою, но из-за начала революционных действий дальнейшие изыскания были приостановлены.

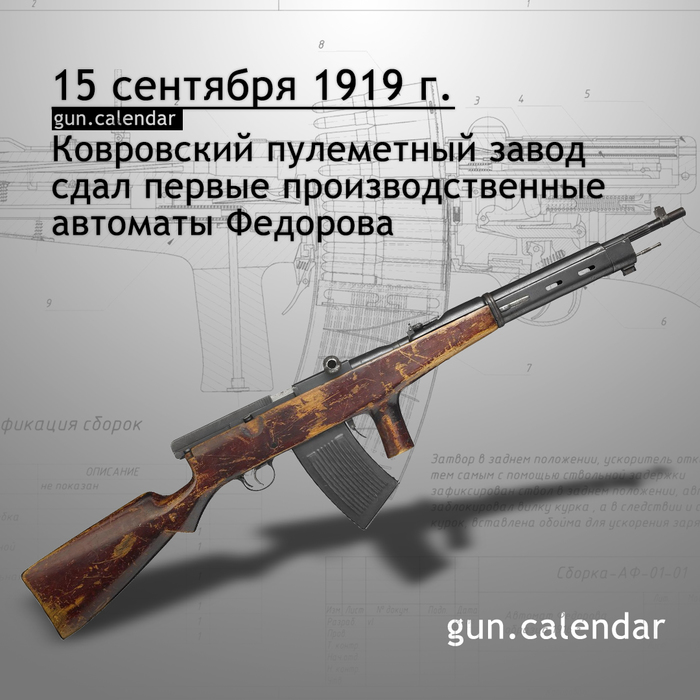

1 февраля 1918 года на заседании Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии принято решение о национализировании Ковровского пулеметного завода, и назначении его директором В.Г. Федорова, а также, поручить заводу прекращение работ по изготовлению образцов системы Мадсена и начать выпуск ружей-пулемётов системы Фёдорова. В ходе бурливших революционных обстоятельств, и саботажа датских представителей на заводе, Федорову потребовалось более года для налаживания работы пулеметного завода, параллельно работало конструкторское бюро, готовящее технологическую документацию и отрабатывающее нюансы конструкции изделия Федорова, в которое добавили магазин на 25 патронов, металлический наконечник ложи и ствольную накладку, также появилась передняя рукоятка для удержания оружия, изменена ствольная коробка и её крышки. Новый образец получил наименование «6,5-мм автомат Фёдорова обр. 1919 г».

10 июлю 1919 года на Ковровском пулеметном заводе произошел пожар в одном из производственных корпусов, в результате которого сгорел малый производственный корпус и были уничтожены 40 % инструментов и 90 % приспособлений и лекал, однако изготовленные к тому времени детали новых автоматов не пострадали.

15 сентября 1919 года завод сдал первую малую партию из 15 шт. автоматов Федорова, до конца года их выпустили еще 100 штук. К апрелю 1921 года было налажено массовое производство, выпуск составил 50 единиц в месяц, завод испытывал трудности из-за низкого качества оборудования и материалов, а также неквалифицированные рабочие накладывали свой отпечаток на качество продукции, частые простои были связаны с нестабильной поставкой по железным дорогам заготовок ствольных коробок с Ижевского оружейного завода и заготовок лож с Тульского оружейного завода. В войска отправлялись автоматы, не укомплектованные штыками, без запасных частей, также пришлось отказаться от большого числа магазинов, к каждому автомату шел только один магазин по причине их не взаимозаменяемости и трудности подгонки. Но завод при плане в 600 автоматов в год в период с 1 октября 1922 года по 1 октября 1923 года изготовил 822 автомата.

В войсках положительно оценили возможности автоматов, и потребность в них оказалась очень высокой, но завод, в силу своих ограниченных возможностей, не мог обеспечить удовлетворение даже малой части заказов. Во время Гражданской войны автоматы Фёдорова направлялись на Северный и Кавказский фронты. Весной 1921 года, с целью организации правильной эксплуатации автоматов, по предложению Н.М. Филатова, при школе «Выстрел» были организованы два курса по подготовке инструкторов-автоматчиков. Первый курс готовил мастеров по отладке и ремонту автоматов, второй — инструкторов по стрельбе из них. На курсах преподавали В.Г. Фёдоров и В.А. Дегтярев. После окончания Гражданской войны на основе накопленного боевого опыта В.Г. Фёдоров внёс изменения в конструкцию автомата, главными из которых являются введение неавтоматической затворной задержки для удобства заряжания оружия из обоймы, разобщителя в ударно-спусковой механизм, секторного прицела взамен стоечного японского образца и усиленного выбрасывателя, позволявшего вести стрельбу не смазанными патронами. Выпуск модернизированных моделей начался в 1923 году, а ранее выпущенные автоматы предлагалось направить на завод для их совершенствования, к 20 декабря 1924 года на завод было возвращено 1118 автоматов.

В 1928 году наркомат вооружений СССР принял решение о прекращении всех работ над оружием под 6,5 мм патрон и разработке для РККА пулемётов под штатный 7,62х54 мм патрон.

Калибр – 6,5х57 мм

Длина оружия – 1045 мм

Масса оружия – 4,4 кг (не снаряженный)

Длина ствола – 520 мм

Темп стрельбы – 600 выстр/мин

Емкость магазина – 25 патронов.