Катехизис Катарсиса

Реконкиста. Падение вестготов

Автор: Мох Зеленый

Реконкиста - событие не то чтобы у нас сильно известное. Ну то есть знают обычно про неё то, что она была, а после образовалась единая и крутая Испания, вскоре ставшая гегемоном. Но детали этого чудного процесса, особенно, естественно, ранней его части освещены у нас мало. По крайней мере в историческом и околоисторическом интернете. Поэтому для своего и вашего самообразования и просвещения решил эту тему поизучать. Начнём, как водится, с начала.

Карта на болгарском, но, думаю, проблем с этим не возникнет. Хорошо виден в основном горный рельеф и плодородные долины рек

Место - Пиренейский полуостров. Вопреки стереотипам, Испания - страна процентов на 90 горная, плодородные долины в большинстве своём находятся вдоль рек. К 8 веку полуостровом правили вестготы, более того, часть их владений - остатки былого величия, находились на юге современной Франции в районе Каркассона и Нарбоны. На севере полуострова жили полунезависимые горцы - кантабры, астуры и баски, в то время называемые васконами. Все они доставляли много проблем ещё римлянам. Гораздо более аморфные вестготы, естественно, от них получали тоже и правили в этих местах поскольку-постольку.

К началу восьмого века королевство вестготов находилось не то чтобы в состоянии перманентного хаоса, но в состоянии перманентной тряски уж точно. Не помогает понятности ситуации и то, что источников по ним у нас крайне мало. Примерно в 708-709 годах умер король Витица. После его смерти знать разделилась - род короля любили далеко не все, и сына его на троне хотели видеть тоже не все. Потому оппозиция выбрала своим королём Родриго/Родериха (в тексте будет Родерих, потому что звучит более по-готски имхо), правителя Бетики(юг страны, столица - Севилья). Сыновья свежепреставившегося Витицы вместе со сторонниками обосновались в Тарраконе (чуть южнее Барселоны). Дальше информации у нас совсем мало, но, судя по всему, Родерих с братьями-конкурентами договорился, по крайней мере в 711 воевал он с басками на северо-западе королевства.

У противоположной стороны всё было намного веселее. К 709 году арабы закончили покорение Северной Африки. Теперь она стала называться Ифрикией и во главе её стоял наместник Муса ибн Нусайр. Помимо приведения к порядку остатков Византийского сопротивления он весьма успешно приводил в лоно истинной веры берберов - местных воинственных жителей. Они и стали основной боевой силой дальнейших завоеваний.

Единственным оплотом сопротивления оставалась Сеута. Это и сейчас важный испанский порт прямо напротив Гибралтара. Город держался, но подмоги от Византии так и не было, поскольку Византия находилась в так называемом периоде анархии и переживала очередной переворот.

Дальше нам на помощь приходит прекрасная кулстори позднего сочинения. Глава города - которого вроде как звали Юлиан - очень любил свою дочь, Каву, и отпустил её к вестготам для получения образования. Там её заметил Родерих, соблазнил, но как честный мужчина вести себя не стал, что Юлиану не понравилось. Поэтому он сдал город с потрохами в обмен на месть. Даже кораблей арабам подогнал.

Муса, естественно, на такое щедрое предложение согласился. В 710 году с согласия халифа Валида 1 на полуостров отправился разведывательный отряд. Во главе его стоял Тарик ибн Зияд с четыремя сотнями бойцов, они высадились, пограбили в районе современного Гиблартара и вернулись обратно с богатой добычей.

Осознав всю (нулевую) мощь обороны полуострова, уже в следующем, 711 году, Муса приказал Тарику наступать. Переправившись, мусульманское войско, в основном состоявшее из берберов, собиралось у местной примечательной горы. Назвали её по имени командира - гора Тарика или, по-арабски, Джабаль аль-Тарик, именно это название со временем превратилось в известный нам Гибралтар. Город, лежащий там, - Картея, был захвачен.

Тарик начал наступление на Севилью, навстречу ему, спешно оставив басков, вышел король Родерих с войсками. Муса прислал подкрепление, и в июле 711 года на берегах реки Гваделете стороны столкнулись. Ход битвы подробно не описан, известно только одно: король Родерих её не пережил, большая часть его соратников тоже.

После поражения вестготская власть посыпалась, а армия самораспустилась. И вестготские аристократы, и галло-римские города покорялись без боя, а то и на взаимовыгодных условиях. Сыновья предыдущего короля, например, за сдачу без сопротивления получили свои наследственные владение. Их потомки занимали непыльные посты ещё лет сто-двести.

Победив последние боеспособные силы готов, Тарик не стал размениваться по мелочам, и, захватив Кордову, сразу нацелился на столицу - Толедо. Узнав об этом, градоначальник бежал в Рим, многие горожане последовали его примеру. Город сдался без малейшего сопротивления.

Это был большой успех. Правда, по мнению непосредственного начальства, Тарик несколько... превысил свои полномочия ради славы и личного обогащения. Поэтому в июне следующего 712 года Муса приехал на полуостров сам с ещё большими силами. Начал он с подчищения за своим подчинённым не до конца покорённой приморской провинции Бетики. Города пали один за другим. Несколько месяцев сопротивлялась Севилья - вотчина покойного Родериха. Даже после захвата город поднял восстание, но оно тут же было подавлено сыном Мусы. Следующей на очереди стала более северная провинция Лузитания. Её столица - Мерида - продержалась ещё полгода, вплоть до середины лета 713 года. После этого Муса наконец-то повернул к Толедо, с Тариком он встретился неподалёку от Мадрида (тогда ещё не основанного). За "непослушание и жадность" Муса отходил подчинённого кнутом, что, впрочем, не помешало им вдвоём проследовать в Толедо, на зимовку.

Весной 714 года начался новый виток кампании. Военачальники отписались халифу и разделились. Тарик пошёл на северо-запад в Астурию, взяв Леон и Асторгу. Муса же сначала отправился на северо-восток вдоль русла реки Эрбо к Сарагосе, в ней он получил знание наказуемости инициативы вместе с приказом от халифа возвращаться в Дамаск для отчёта. Его он решил проигнорировать и пошёл на северо-запад, к городу Луго в Галисии, где он получил повторное настойчивое приглашение вернуться. Пришлось послушаться и, вместе с Тариком, частью армии и пленными вестготскими аристократами Муса отправился в Дамаск, навсегда покинув Испанию и наше повествование. Вместо себя он оставил своего сына Абд аль-Азиза.

Тот не стал терять времени даром и закончил начатое отцом. Баскская Памплона, всеми известная Барселона, приморский Лиссабон, Малага, Гранада, что сыграет в истории мусульманской Испании или, как её называли сами арабы Андалусии, столь большую роль - все они пали перед его войсками.

Ещё в апреле 713 года Абд заключил крайне любопытный акт, до нас дошедший - договор со знатным вестготским вельможей Теодомиром, правившим городом Мурсией. Тот согласился на выплату дани, но сохранил свою власть над городом и окрестностями. Получилась этакая автономная христианская область под сюзеренитетом арабских владык. Считалось, что Абд вообще питал к христианам некоторую слабость, в частности, он женился на вдове Родериха и даже поддался её уговорам носить корону и требовать к себе соответствующих почестей. Лучше бы он внимательней следил за нюансами высокой политики.

Когда его отец, Муса, с Тариком прибыли ко двору халифа в 715 году, то обнаружили, что тот уже скончался. Если учесть, что он очень скептически относился к идее завоёвывать Испанию, и вообще планировал приказать её оставить, то эту новость они, возможно, узнали с облегчением. Однако новый правитель Сулейман, хотя отдавать территорию обратно не планировал, имел некоторое хамство конкретно к Мусе, ну и всей его семье заодно. Поэтому незадачливого завоевателя лишили всех богатств, должностей и почестей. А когда пошли слухи, что Абд планирует стать независимым правителем только что покорённой земли, халиф не мешкал.

Абд был убит в 716 году в Севилье на пороге только что переделанной из церкви мечети. Его голову отправили к Сулейману, который устроил в честь её показа специальное мероприятие, не забыв пригласить туда ещё живого, но уже разорённого Мусу. Добрейшей души был правитель.

На этом, в принципе, период активного завоевания Испании был закончен, теперь надо было переварить захваченное. Но осталось пара "но".

Один из моментов известен, наверное, всем, увлекающемся историей/хоть что-нибудь помнящих из школьной программы, второй известен мало, но для нашей основной темы - Реконкисты - очень важен.

Начнём с более известного: в 720 году арабы захватили Нарбонну - столицу вестготской провинции Септимания, ну и римская Нарбоннская Галия тоже отсюда. Уже в следующем году была атакована Тулуза, впрочем, герцог Эд Аквитанский, правитель тех краёв, отбил набег. Судя по всему, он в целом сосредоточился на борьбу с арабской угрозой, сделав правильные выводы из судьбы Вестготского королевства. К тому же переходы через Пиренеи были весьма рискованным предприятием, Роланд не даст соврать. Баски не мало попортили крови всем идущим по горным тропкам, и арабы не исключение.

Но в 732 году очередной (после убийства Абда там началась та ещё хаотичная чехарда в области управления) эмир собрал большое войско и спокойно прошёл как раз через страну басков и то самое Росенвальское ущелье. Он разбил Эда, взял Бордо и отправился дальше, вглубь Франкского королевства. Эд, впрочем, выжил и смог сбежать к своему конкуренту Карлу Мартеллу. Тот собрал войска и встретил эмира у Пуатье. Битва эта весьма знаковая и заслуживает отдельной статьи. Для нас важно то, что, во-первых, это была самая северная точка продвижения арабов в Европу, во-вторых, правители франков обратили своё внимание на проблему. Будут ещё и набеги, и разорения городов, но в 750-х сын Карла, Пипин Короткий, завоюет Нарбонну и выйдет к границам полуострова. Франки укрепят свою границу и будут готовы наступать.

Второе событие намного менее известно и носит скорее легендарный характер.

Традиционная версия такова - в какой-то момент из покорённых земель на север, в горы Астурии, сбежал человек. Звали его Пелайо. В поздних хрониках его называли то племянником Родериха, то телохранителем, кем только не. Скорее всего он был представителем местной знати. Местные жители - астуры и кантабры - выбрали его своим королём. Полноценным королевством эту территорию, конечно, назвать сложно, уж очень она была мала, тем более, что основные города этой области всё равно были захвачены. По преданию, то ли в 718, то ли в 722 для покорения молодого королевства был направлен карательный отряд. В нём ещё состоял один из сыновей Витицы, ставший священником, но всё равно склонившийся перед арабами. По легенде, между ним и Пелайо произошёл диалог, сводящийся к "Сдайте нам ваше оружие! - Придите и возьмите!". Взять не смогли, и у речушки Ковадонга христиане одержали победу. Первую на полуострове. Реконкиста началась.

Правда в исламских и даже христианских хрониках того периода об этой битве нет ни слова. Да и в целом образ Пелайо был развит позже, для придания астурийским королям величия и легитимности. Но даже если битва в самом деле была, мусульманам было важнее наладить систему власти покорённых земель, а не заниматься горцами где-то в северных долинах. Так или иначе, начало долгому процессу было положено, и уже третий король Астурии весьма расширит её территорию и укрепит позиции христиан на полуострове.

По сути, успех арабов заключался в слабости Вестготов. Им удалось убить короля и его ближайшее окружение в первой же крупной битве, а после, с лёту, без боя взять столицу, что лишало готов хоть какого-то шанса отбиться. Но этот шанс был, потому что средневековая система управления плохо справлялась с большими расстояниями и гигантским населением. Халифат разросся и сам уже управлялся с трудом. Не так уж не прав был старый халиф, что не дождался приезда Мусы. Испания была далеко, контролировать её трудно, и большая часть населения привыкла к жизни независимого государства, что Андалусия продемонстрирует в первом же глобальном кризисе арабского мира. К тому же за Пиренеями уже поднимал голову сильный противник. Молодая династия каролингов только-только приходила к власти, и, в скором времени, уже франки начнут решительно наступать и совершать набеги на подконтрольные арабам земли. Новые государства вступят в игру, а бурления восьмого века сыграют христианам лишь на руку. Впрочем, Реконкиста только началась, и идти ей придётся ещё больше семи столетий.

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Пост с навигацией по Cat.Cat

Также читайте нас на других ресурсах:

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК ↩ –наша Родина.

Сделал сайт для визуализации жизни исторических людей1

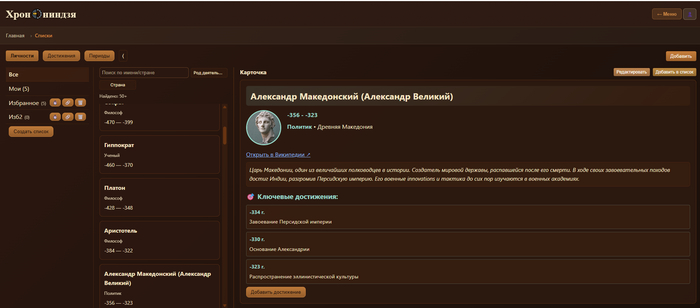

У меня наконец-то появилось что-то, что подойдёт под пятничное [моё], поэтому хочу им поделиться: https://chrono.ninja/

Предыстория

Последние пару лет в ходе игр в квизы да и просто обсуждений с людьми натыкался на то, что совершенно не помню, кто когда из исторических личностей жил -- вплоть до того, что не всегда даже представляю век, о котором идёт речь. Поэтому в какой-то момент решил, что с этим нужно как-то бороться.

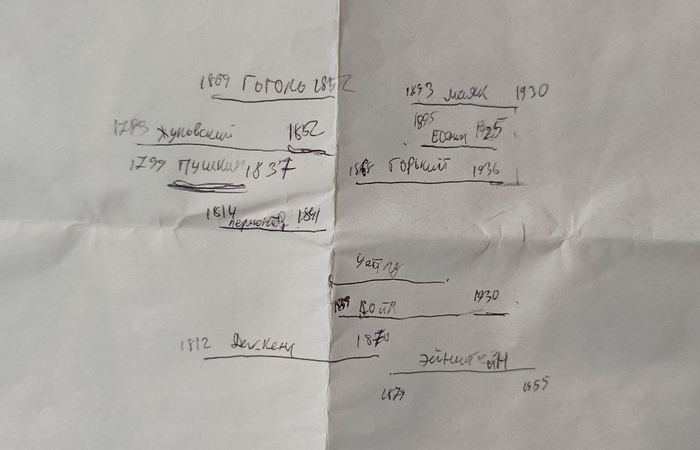

Конечно, если что-то хочешь запомнить, оно должно висеть у тебя перед глазами. Над монитором дома как раз было пустое место, поэтому я решил повесить бумажку и постепенно её заполнять. Начал, конечно же, с Александра нашего Сергеевича, да что-то, что в голову пришло, нарисовал вокруг него. Хватило меня на 10 имён, после чего пришло осознание, что нужно бы ещё как-то и масштабы соблюдать. Но для первой пробы может и ничего.

Вот такая вот бумажка висит у меня над компьютером как напоминание, что в печатном виде это делать -- гиблый номер. По обе стороны от неё -- ещё 2 пустых листа, которые я так и не заполнил.

Бумажка сыграла свою роль -- годы жизни людей на ней я действительно запомнил, но дальнейшего развития она так пока и не получила.

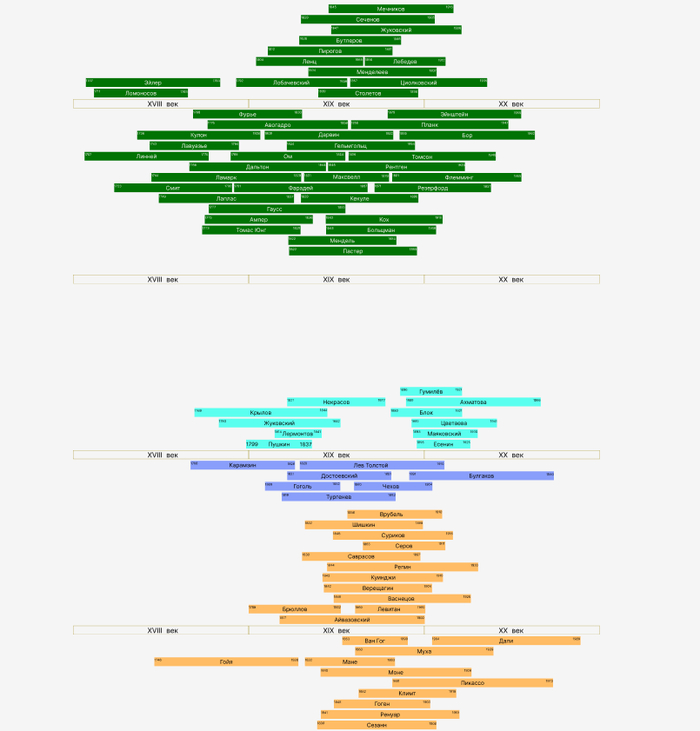

Зато пришла в голову идея нарисовать всё это в каком-нибудь графическом редакторе. Фигма с её бесконечным полем звучала как неплохой вариант, небольшие навыки в ней у меня уже были, поэтому я взялся за дело. Здесь уже было полегче -- масштаб соблюдать было относительно легко, прямоугольнички можно было двигать, чтобы получалась более компактная упаковка, поэтому я открыл разные сайты вроде "100 великих людей", и принялся за дело. Вот что у меня получилось:

Стало сильно лучше, но уже тут видна проблема -- если группируешь людей по роду деятельности, то люди из одного государства уже не будут рядом. Если группируешь по государству -- не различишь их по роду деятельности. Да и раздуваться по вертикали снова начинает достаточно сильно.

Где-то в это время приходит понимание, что, без интерактива никуда, а, значит, нужно делать сайт.

Сайты-одностраничники я до этого делал лет 5 назад в рамках курса по react, но ни нормального Backend, ни в целом процедуры создания полноценного сайта не проходил никогда. Но много слышав про вайбкодинг в целом и про Cursor в частности, решил попробовать, ещё слабо представляя, какой именно инструментарий мне нужен.

Нейросетками для повседневных запросов я пользовался и раньше -- и документы какие-то помогали составить, и простые скрипты. Но особых надежд, что получится вполне адекватный сайт, не питал. Как оказалось, зря.

Конечно, приходилось продираться через баги, на которых нейросеть зацикливалась, иногда разбираться в коде самостоятельно, а некоторые части переписывать с нуля, в конечном итоге мне нравится результат, поэтому и решил им поделиться.

Пока выбирал, как назвать сайт, и где его хостить, узнал, что, оказывается, существует домен верхнего уровня .ninja. Вспомнив печеньку-ниндзя, режущую лук, решил, что что-то подобное рано или поздно захочу сделать маскотом сайта. Пока, увы, не нашёл для того, чтобы сделать и это, но обязательно доберусь...

О сайте

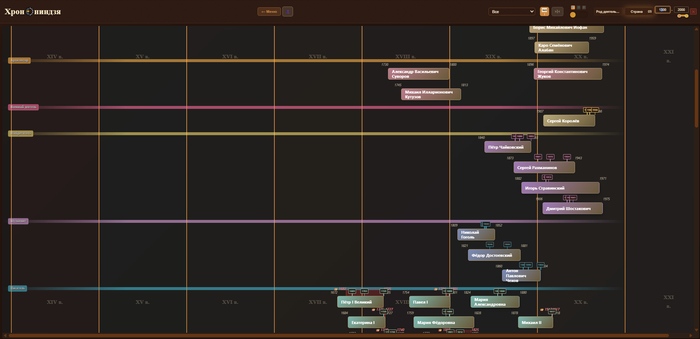

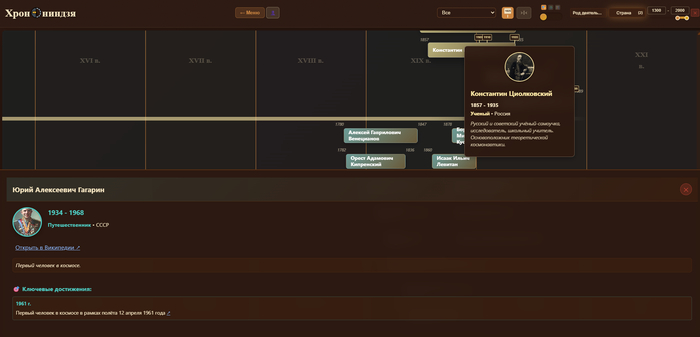

Итак, сайт https://chrono.ninja нужен для того, чтобы визуально наглядно видеть, кто когда жил, кто с кем пересекался во времени (а, значит, может быть даже встречался или переписывался?), и прочее, прочее.

Основная страница -- таймлайн, на котором всё и отображается.

Людей сейчас добавлено чуть больше 250, но многие данные также пока сгенерированы нейросетью и не всегда идеально выглядят так, как хотелось бы мне. Тем не менее, на каждого из них можно навестись, чтобы посмотреть информацию быстро или нажать, чтобы увидеть подробности.

Вторая по важности страница -- списки. На ней вы можете сами добавить новых личностей.

Если отправить их на согласование, то после проверки они появятся в общем списке и на таймлайне.

А ещё можно сделать свой список и поделиться им -- туда вы можете добавить личностей даже из черновиков. Поэтому если вдруг захотите сделать свой собственный таймлайн, состоящий, скажем, из жителей Средиземья -- никаких проблем!

Заключение

Конечно, ещё куча планов -- не все баги пофикшены, не везде UI понятный и удобный. Ещё много людей должно быть добавлено, а в будущем хочется дать возможность добавлять и не связанные с людьми периоды (как, например, войны между странами) и "мировые" события, которые не свяжешь с одним человеком.

В общем, планов много, но уже хочется делиться тем, что есть. Надеюсь, что сайт покажется полезным, но панаму на всякий случай оставляю.

Луперкалии: упоротая версия

Дисклеймер: этот пост является переводом оригинального поста, опубликованного туть https://www.reddit.com/r/ancientrome/comments/1kekl8e/lupercalia_a_tinfoil_hat_approach/. Оригинальный пост мой, перевод мой и т.д. и т.п.

Оригинальный дисклеймер: этот пост проспонсирован аперолем и паршивой погодой, поэтому воспринимайте все нижесказанное с долей скепсиса [прим. пер. – сказал человек, который пытается оформить эту идею в научную работу, ага-ага]

В общем, во время дискуссии с одним участником этого саба я вспомнила одну забавную упоротую теорию, и подумала, а почему бы и не попробовать ее полноценно проанализировать. Так. Поехали.

Луперкалии: точки зрения, источники и всякая фигня

Поскольку этот пост по сути ответ в длинной цепочке дискуссии, в нем из коробки нет самых базовых определений.

В общем, погнали, чисто чтобы немного разогнать туман войны.

Луперкалии – это праздник. Чертовски древний праздник, который римляне отмечали 15 февраля. Знаете, такой забавный день, когда по Городу бегает группа голожопых мужиков, бьет всех присутствующих ремнями из кожи свежезарезанного барашка или козленка, а все вместо того, чтобы разбегаться, наоборот ржут, а женщины еще и подставляются, чтобы и по ним ремнем попало, потому что верят, что это поможет им забеременеть, а если они уже – успешно родить.

И вот в 44ом году, ровно за месяц до того, как Цезарь внезапно погиб на рабочем месте от переизбытка железа в организме, Марк Антоний умудрился добавить в балаган еще щепотку безумия – и решил притащить на праздник диадему (ака корону) и надеть ее на лысую бошеньку Цезарю, что успешно и сделал, оставляя человечество на две с хреном тысячи лет вопрошать “што это было, Пух Марк?”.

Существуют три более-менее общепринятых ответа на этот вопрос.

1. Самый широкоизвестный из них, который, как-то почему-то вечно так получается, стал таковым с легкой (на самом деле не очень) руки Моммзена и так и прилип, заключается в чем: якобы Цезарь, всю свою жизнь только и стремящийся стать царем, решил, типа, а чего ходить вокруг да около, а подайте мне диадему. Для выполнения чего выдал реквизит верному Антонию, который, как и было запланировано, доставил ее в нужное время на нужную лысину, после чего что-то пошло не так, народ почему-то не возрадовался, а наоборот начал свистеть и помидорами швыряться (специально для этого из Америки завезли, ага), и пришлось короче Цезарю расстроенно сдать назад.

Прелесть этого нарратива в том, что он безнадежно устарел и в нем неправильно… Абсолютно все.

Самый подробный, цельный и современный разбор что как где и почему из существующих – Morstein-Marx, Caesar, 2021, здесь я не буду на этом останавливаться, потому что… Блин, это очень долго разбирать, тут отдельная серия постов нужна и я не уверена, что готова ее делать не в формате вольного пересказа Морштейна-Маркса со смехуечками, а прям нормального анализа.

2. Вариация первого – это было прощупывание почвы на предмет готовы ли широкие массы римлян принять царскую власть. Точно так же был разбит в щепки в прошлом веке, начиная с Сайма onwards.

3. Это была постановка с целью опровергнуть слухи. По-моему, самая конвенциональная интерпретация в академических кругах на текущий момент времени..

Суть ее заключается в чем? Суть ее заключается в том, что к февралю-44 уже произошло несколько крайне неоднозначных и неприятных эпизодов, так или иначе связанных с намеками на то, что Цезарь, якобы, хочет стать царем. Он, не будь дурак, понимал, насколько это опасно для интегральной целостности его драгоценной тушки, и решил вот в такой вот довольно однозначной форме продемонстрировать свое реальное мнение по поводу всех этих слухов.

Проблема этой версии, на которую почему-то почти все закрывают глаза, заключается в том, что итог у этого представления был прямо противоположный. Никто вообще не понял, что произошло, зачем и почему это было, и слухов и их вариаций тут же стало только больше, но ни в коем случае не меньше.

К сожалению, почему-то большинство авторов обходят этот вопрос по длинной дуге.

А вот теперь доставайте ваши шапочки из фольги, и поехали.

Луперкалии 44 г. до н.э. упоминаются во всех основных источниках, которые освещают последние несколько месяцев жизни Цезаря, как биографических, так и не биографических. Давайте начнем с первых.

Светоний (Div. Iul., 79)[1] упоминает Луперкалии вскользь, посреди длинного списка оскорблений, которые вызвали ненависть сенаторов к Цезарю. В его вариации, Антоний пытался возложить диадему на голову Цезарю несколько раз, Цезарь отказывается и в конце концов диадему приказывают [прим. пер. – не указано кто] переместить в храм Юпитера Капитолийского. Светоний не упоминает ни реакцию толпы, ни реакцию Цезаря, ни реакцию кого бы то ни было еще из присутствовавших (как будет далее показано) на рострах.

Плутарх (Caes., 61) куда менее лаконичен. В его версии, Цезарь сидит на золотом кресле, в фиолетовом триумфальном облачении. Антоний не луперк, но в качестве консула является зрителем праздничного шоу (sic). Плутарх соглашается со Светонием в том, что Антоний предлагал Цезарю диадему дважды, но, в отличие от Светония, также описывает реакцию толпы. Которая далека от единодушной.

Поскольку он рассматривает все представление как срежиссированную попытку коронации[2], неудивительно, что ту часть толпы, которая реагирует восторженно, он считает подкупленной, и противопоставляет ее основной массе людей, которые встречают предложение Антония недовольством, а отказам Цезаря наоборот аплодируют. Судьба диадемы у Плутарха повторяет таковую у Светония – она точно так же оказывается отправленной на Капитолийский Холм [где расположен храм Юпитера].

Плутарх (Ant, 12) вступает в прямое противоречие с его собственным нарративом из биографии Цезаря. Теперь Антоний уже не консул, а луперк. Он не просто подходит к Цезарю, как в предыдущей версии (sic), но во время традиционного забега луперков отклоняется от маршрута и бежит к ростре, что якобы идет вразрез с традициями.

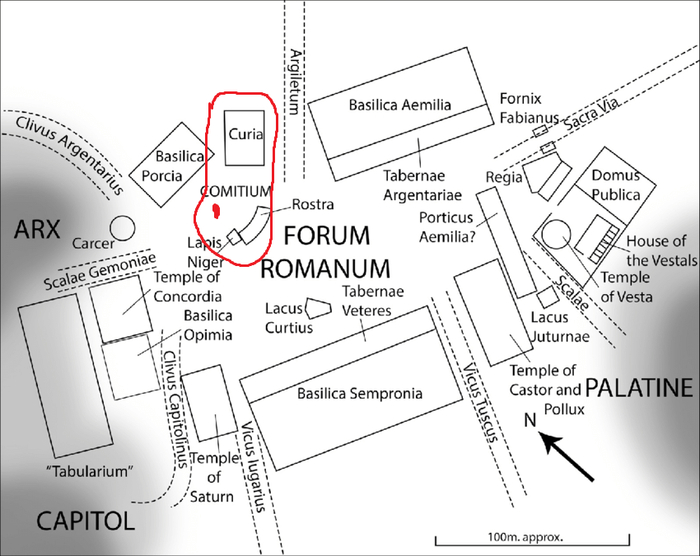

Здесь стоит остановиться поподробнее. Маршрут луперков известен довольно хорошо. Самый его конец пролегал по via Sacra и предполагается, что конечной точкой было фиговое дерево, которое росло на комиции, в самом конце via Sacra. Старые ростры располагались на комиции, прямо напротив курии Гостилия, на месте которой была позже построена курия Юлия. Таким образом, фиговое дерево должно было расти либо рядом с рострами, либо между рострами и курией[3].

Следовательно, утверждение Плутарха о том, что такое отклонение от маршрута идет вразрез с традицией, не подтверждается фактами. Но, поскольку у нас нет никакой информации о том, что луперки должны были подняться на ростры с какими-то ритуальными целями, все остальные действия Антония действительно не имеют ничего общего с ритуалом, в котором он участвовал.

Возвращаемся к нарративу Плутарха. После того, как Антоний подбегает, его неназванные друзья поднимают его с земли на ростры[4], чтобы он мог предложить Цезарю диадему. Далее, предложение повторяется дважды, пока толпа освистывает предложения и аплодирует отказам Цезаря. Вроде бы все то же самое, что и в двух предыдущих версиях, но что отличается – это реакция Цезаря. Сначала он реагирует растерянно, а потом, отвергнув предложение диадемы дважды, бегом спускается с ростр, в ярости оттягивает тогу с шеи и предлагает любому желающему убить его здесь и сейчас.

Последний эпизод также встречается в других источниках в сочетании с другими инцидентами с трибунами Флавом и Маруллом. Как моралист, Плутарх в целом мало заботится о хронологии и часто путает местами разные эпизоды во всех своих работах, но все равно разница в реакции между биографией Цезаря и Антония очевидна.

Среди небиографических источников самым важным, разумеется, является Цицерон. К сожалению, его переписка за период с начала 44 г. до н.э. до мартовских ид не сохранилась, однако есть несколько других мест, где он упоминает Луперкалии-44. Первое из них – Вторая Филиппика против Марка Антония (85-87). Поскольку, цель этой речи – Антоний и его предполагаемые злодеяния, Цицерон не углубляется в детали, однако очертания событий, которые он передает, совпадают с таковыми в биографических нарративах.

В представленном отрывке не ясно, сколько именно раз Антоний предлагал Цезарю диадему. Однако, во фразе “Tu diadema inponebas cum plangore populi, ille cum plausu reiciebat” используются несовершенные формы глаголов прошедшего времени, что по моему ни разу не экспертному мнению, намекает на продолжающееся действие в прошлом, в то время, как в случае однократного действия было бы уместно использовать совершенные формы глаголов.

Луперкалии упоминаются в речах Цицерона еще дважды в Phil. 5.38 и 13.17.

[Прим. пер. – на русский эти речи не переведены, поэтому вот перевод релевантных отрывков:

Phil. 5.38: “И Марку Лепиду, за его выдающиеся заслуги перед Республикой, я предлагаю объявить высочайшие почести. Он всегда желал свободы народу Рима и доказал это самым явным образом, когда в день, когда Антоний предлагал диадему Цезарю, отвернулся и своими недовольством и печалью продемонстрировал насколько велико его отвращение к рабству…”

Phil. 13.17: “…Кто более везуч, чем Лепид? Кто может похвастаться более прочными принципами? На Луперкалиях народ Рима видел его печаль и слезы, видел как угнетен, как подавлен он был, когда Антоний, надев диадему на голову Цезаря, признал себя не коллегой, но рабом…”]

Как видно из этих отрывков, Лепид также присутствовал и по всей видимости, присутствовал на рострах, в момент инцидента.

Аппиан (Гражданские войны, II, 109) повторяет тот же самый нарратив, с несколькими покушениями на голову Цезаря. Нарратив Диона Кассия (44, 11, 1-3)[5] в общих чертах также повторяет все вышеуказанные, за одним исключением – Дион Кассий, единственный из всех источников, утверждает, что Антоний предложил Цезарю диадему единожды.

Это были наиболее известные источники, однако, кроме них, есть еще один, который обычно отбрасывают на основании того, насколько он не похожа на все остальные. Самое забавное, что, после Цицерона, именно этот источник является самым близким к описываемым событиям по времени.

И это Николай Дамасский (Vita Caesaris, XXI). [Прим. пер. – осторожно, в русском переводе есть один очень большой смысловой косяк]

А теперь пристегните ремни, потому что мы начинаем погружение в кроличью нору.

Луперкалии по версии Николая Дамасского

Для начала кратко о происхождении текста: нарратив Николая Дамасского о заговоре и убийстве Цезаря некогда был частью утерянной и, возможно, даже незавершенной работы о жизни Октавиана (таким образом, Цезарь в названии книги относится не к Гаю Юлию, но к Октавиану), которая была сохранена в нескольких манускриптах, самый ранний из которых был обнаружен в Византийской антологии X в. н.э. Оригинал был написан в конце I века до н.э. или в самом начале I века н.э. Рожденный в 69 г. до н.э., Николай Дамасский был ровесником (а позднее - другом) Октавиана.

Некоторые предполагают[6], что в своей работе он основывался на утерянной Истории Г. Азиния Поллиона, однако, поскольку его работа редко привлекает к себе внимание, мне не удалось найти достаточных аргументов ни за ни против этого предположения (а поиск Истории Поллиона в научных кругах это что-то типа “Ищут пожарные, ищет милиция, ищут все службы нашей столицы, ищут никак не могут найти…” и так уже кучу лет).

Азиний Поллион или нет, в любом случае при рассмотрении текста Николая Дамасского становится очевидным, что он пользовался не тем же самым источником, каким пользовались все остальные авторы, кроме Цицерона, который был свидетелем событий, но и не Цицероном - вследствие фундаментальных отличий в деталях и подаче материала.

Но начнем с начала. Как и в Ant. Плутарха и работах Аппиана и Диона Кассия, у Николая Антоний не один, но окружен разными людьми. В противовес утверждению Цицерона[7], что Антоний принес диадему из дома, у Николая она появляется на сцене благодаря некоему “Лицинию”, который в последних редакциях манускрипта отождествлен с Л. Цинной[8]. Именно он, а не Антоний, приносит диадему и кладет ее к ногам Цезаря. Народ видит это и требует от Лепида короновать Цезаря. Лепид колеблется. Затем, Кассий вместе с Каской подбирают диадему и кладут ее Цезарю на колени, после чего Цезарь отказывается от нее. И только потом прибегает обнаженный, умащенный Антоний, и завершает "коронацию".

Этот ход событий несколько отличается от всех остальных источников. Как уже было сказано, из отличий бросается в глаза то, что Антоний не приносит диадему сам, ее приносит неизвестный Лициний или Л. Цинна. Кажется, что это не имеет смысла, но общепринятая версия ничем не лучше, а то и хуже.

Антоний луперк. Антоний участвует в ритуальном забеге. Согласно ритуалу, луперк обязан быть обнаженным и у него в руках должен быть ремень, вырезанный из кожи жертвенного животного. В таком “облачении” Антонию просто негде спрятать диадему. Для того, чтобы она появилась на сцене, ее в любом случае должен принести кто-то другой, и этот кто-то должен иметь возможность находиться на рострах, не вызывая подозрений.

Иначе очень сложно объяснить отсутствие в источниках упоминаний того, что голый Антоний несколько часов нарезал круги по городу с диадемой в одной руке и ремнем в другой.

И в источниках нет ни одного кандидата на эту роль, кроме неизвестного Лициния/Л. Цинны, если мы принимаем корректировки, внесенные в манускрипт.

Отдельно нужно остановиться на несоответствии версии событий Николая Дамасского Цицерону, который, как уже было сказано, был свидетелем событий. Цицерон утверждает, что Антоний принес диадему из дому, подчеркивая таким образом, что “коронация” была продуманным и спланированным действием vs спонтанной импровизацией. Представляется, что здесь Цицерон может намеренно искажать истину, т.к., как было показано выше, даже если Антоний принес диадему из дому, он не мог иметь ее при себе во время проведения ритуального забега, поскольку ему некуда было ее спрятать, а если бы он бегал по городу с диадемой в руках в открытую, это бы нашло отражения в источниках (все-таки не каждый день такое происходит). Следовательно, ее должен был принести кто-то другой и она так или иначе оказалась у Антония непосредственно перед "коронацией".

Отсутствие в сцене, изображаемой Цицероном, других людей (даже Лепида, который присутствует в других речах Цицерона), кроме Антония и Цезаря легко объясняется тем, что источник – это речь-инвектива против Антония. Упоминания других людей могли отвлечь читателей[9] от главного – обвинений в адрес Антония, - и представляется разумным предположить, что Цицерон мог умолчать об их присутствии по этой причине.

К тому же, на момент публикации этой речи, Цицерон полностью перешел на сторону заговорщиков, так что, если кто-то из них присутствовал в этот момент на рострах, понятно его желание не акцентировать на этом внимание.

Насчет состава присутствующих, по Николаю Дамасскому. Во-первых, конечно, Цезарь, без которого вообще ничего бы не состоялось, и Лепид, чье присутствие и недовольство действиями Антония подтверждено Цицероном[10]. Дальше – Л. Цинна (с этого момента корректировка манускрипта считается верной по умолчанию), предположительно – Л. Корнелий Цинна, претор[11]. Кассий – очевидно, Г. Кассий Лонгин, тоже претор, и П. Сервилий Каска, народный трибун.

У них всех есть кое-что общее. Во-первых – все они действующие магистраты, а во-вторых – за исключением Цезаря, Лепида и, предположительно, Антония – все они будущие (или действующие?) заговорщики. Любопытная картина, а ведь мы еще не достигли самого дна этой кроличьей норы.

Есть еще несколько отличий версии Николая Дамасского от мейнстримной. Что-то странное происходит с диадемой, когда сначала Цезарь кидает ее в толпу, а потом она снова оказывается в руках у Антония. Такого рода ошибки можно отнести к обычной путанице в свидетельствах очевидцев, особенно в свете того, сколько замешательства вызывал этот инцидент с самого начала.

Мнение народа тоже явным образом отличается от представленного в других источниках. Далекое от единодушного, однако в вариации Николая большинство требует чтобы Цезарь принял диадему. По-моему мнению, лучшее объяснение подобным различиям в источниках уже было дано Морштейном-Марксом[12]: если собрание не созвано по специфической политической причине одной из заинтересованных сторон, мнения его участников обречены быть различающимися. Следовательно, нет никакой причины пытаться натянуть сову на глобус, объясняя различия между Николаем и Плутархом и клеймить одну версию истинной, а другую ложной – они обе могут быть справедливы только с разной точки зрения.

Также, учитывая вышесказанное, для объяснения того, что часть собравшихся поддержала Антония, не требуются дополнительные конструкции вида “они все были подкуплены”, оно и без этого вполне вписывается в рамки нормального поведения народного собрания.

И, пожалуй, самое важное противоречие – в версии Николая Дамасского вокруг Цезаря и Антония тусуется целая толпа людей в то время, как в других источниках фигурируют только они двое. Однако, как уже было сказано, несмотря на полное молчание остальных источников, из речей Цицерона известно, что, как минимум, на рострах был еще и Лепид. Был ли он там потому, что так того требовала традиция празднования Луперкалий или нет[13], если он был там, то я не вижу причины отказывать в подобной привилегии другим магистратам.

[Пояснение – на момент описываемых событий Цезарь является диктатором (экстраординарная магистратура) и консулом (ординарная магистратура), Лепид – начальником конницы (экстраординарная магистратура), Антоний (который должен был быть на рострах, согласно Цицерону, именно по причине занимаемой должности) – консулом (ординарная магистратура). Преторы и народные трибуны – тоже ординарные магистраты. All in all, если на рострах могли/должны были присутствовать все экстраординарные магистраты и как минимум один ординарный достоверно, нет причины предполагать, что других ординарных магистратов там совершенно точно не могло/не должно было быть.]

Но, если Цинна, Кассий и Каска собирались совсем скоро убить Цезаря, зачем бы им участвовать в попытке его коронации? У меня есть несколько возможных ответов, но для начала…

Заговор против Цезаря: временные рамки

Хотя невозможно точно определить момент, когда заговор против Цезаря появился на свет, зная его лидеров – Кассия и Брута[14], - точку post quam достаточно легко установить.

В конце 45ого года Брут и Кассий соревновались за должность городского претора и, согласно общепринятому нарративу, несмотря на то, что притязания Кассия были более справедливыми, Цезарь предпочел ему Брута из-за личных симпатий[15], и таким образом ухитрился оскорбить обоих.

Таким образом, конец 45ого года представляется последней точкой, после которой идея заговора, который в итоге убил Цезаря, должна была начала витать в воздухе. К этому моменту ни для кого уже не было секретом, что Цезарь собирается вскорости отправиться воевать с парфянами, потому что подготовка к кампании уже шла полным ходом. И следовательно, точка ante quam для любого, кто хотел бы попробовать избавиться от Цезаря, к тому моменту также была хорошо известна.

Источники утверждают[16], что заговорщики рассматривали возможность убить Цезаря, когда он будет проводить выборы, из чего, если это правда, вытекает, что к моменту начала “скоростных выборов” на 44-41 года, заговор уже находился в стадии исполнения, что косвенно подтверждает утверждение Цицерона[17], что заговорщики приняли решение действовать после (и по причине) Луперкалий.

Давайте попробуем определить, когда именно могли проходить эти выборы и как они соотносятся с формировавшимся (или уже сформированным?) в этот момент заговором.

Состоянием на мартовские иды, все магистраты на 43ий год, а также консулы и преторы на 42ой год уже достоверно были избраны[18]. Между январем и серединой марта было не так-то много дней, в которые выборы в принципе можно было проводить - и это ставит нас в довольно узкие временные рамки.

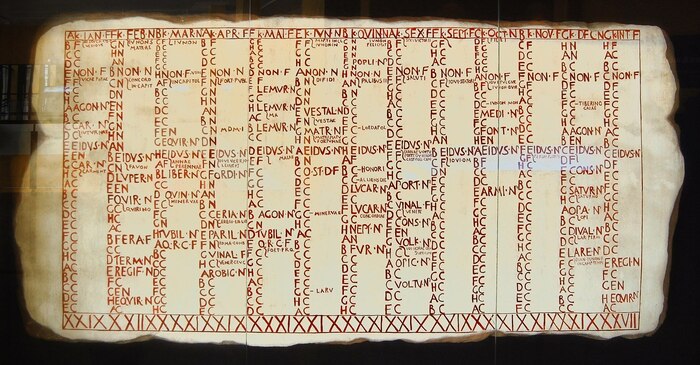

В римском календаре вся первая половина февраля, вплоть до двух дней после Луперкалий (т.е. 17ого февраля) – это nefasti-дни.

Доюлианский календарь Рима. Юлианский в таком виде не нашла. Условные обозначения - N - nefasti-день, F - fasti-день, C - comitionales-день.

Nefasti-дни – это дни, в которые не заседают суды и запрещено созывать любые собрания. Таким образом, в период с начала февраля до середины марта всего 14 дней являются днями, когда можно созывать собрания (comitionales) и всего 4 дня являются fasti-днями (конкретно – 21 февраля, 1ое марта, 9ое и 10ое марта).

Таким образом, на момент середины февраля “скоростные выборы” должны были либо скоро начаться, либо продолжиться после длительного перерыва на nefasti-дни февраля.

Морштейн-Маркс приводит убедительные доказательства того, что большинство цезарианцев вступили в заговор, сделали это исключительно из-за “скоростных” выборов, которые должны были скоро случиться[19]. Хотя для большинства из заговорщиков это действительно выглядит как убедительная мотивация, в рамках этого анализа нас интересует только момент вступления в заговор некоторых из них и произошло ли это до или после февраля-44.

Г. Кассий Лонгин – родоначальник заговора. Учитывая предполагаемую мотивацию, был "в деле" как минимум с конца 45ого года.

Л. Корнелий Цинна. Был претором в 44ом году, поэтому технически мог претендовать на должность консула в 41ом году. Учитывая, что надвигающиеся “скоростные” выборы обязаны были обсуждаться задолго до своего начала из-за своей необычности, а также то, что есть как минимум одно свидетельство того[20], что именно Цинна поспособствовал возвращению изгнанных Цезарем трибунов в середине января, не кажется неправдоподобным предположение, что к середине февраля Цинна мог быть в списке заговорщиков.

П. Сервилий Каска Лонг. Его точная или даже предположительная мотивация либо неизвестна, либо ускользает от меня, пока я пишу это второй день подряд, но вряд ли это консульские выборы. На момент 44ого года он был народным трибуном и не занимал еще должности претора, но технически невозможно исключить то, что он надеялся получить либо должность квестора, либо должность претора в 42ом или 41ом году.

И на десерт… Подозреваемый.

М. Антоний. То, что консулом-суффектом на остаток года после того, как Цезарь уедет в Парфию, станет Долабелла, не было секретом ни для кого с самого начала года. Наверняка Антоний и Цезарь миллион раз обсуждали этот вопрос тет-а-тет, но, поскольку Долабелла все-таки стал консулом, попытки Антония переубедить Цезаря явно провалились. Поэтому, делайте со мной что хотите, но я вижу наличие у Антония явной мотивации, причем – только до выборов-44, а не после.

Интерпретация: сплав

Давайте вернемся к Николаю Дамасскому. Как показано выше, все люди, которых он включил в список присутствовавших на рострах в момент попытки “коронации” к Луперкалиям-44 скорее уже были заговорщиками, чем не были. Сам Николай никак не объясняет мотивации Л. Цинны и Каски (второй вообще упоминается вскользь), однако он предоставляет объяснение действий Кассия.

По его мнению, Кассий кладет диадему на колени к Цезарю, чтобы прикинуться доброжелателем, чтобы сокрыть свои истинные намерения. Эта интерпретация колоссальным образом базируется на т.н. телеологическом нарративе, поскольку предполагает, что Цезарь сам хотел, чтобы ему предложили диадему, поскольку стремился к царской власти. Если мы уберем это предположение, мы останемся один на один с очень странной сценой, в которой Кассий для того, чтобы “скрыть” свои намерения, фактически совершает прямую атаку на Цезаря и наоборот раскрывает их если не в глазах народа – то в глазах самого Цезаря точно.

Таким образом, стоит попробовать найти другое объяснение этому эпизоду. Как кажется, если убрать из нарратива Николая Дамасского телеологическую его часть, есть всего два пути объяснить происходящее.

Первое: это подстава, направленная на то, чтобы спровоцировать народ, - поскольку Луперкалии были древним праздником очень популярным среди простого народа, - на еще большее негодование в сторону Цезаря[21], таким образом подготавливая почву для его убийства.

Зачем такие сложности?

Со времен Гракхов некоторые круги внутри сенаторской прослойки общества периодически прибегали к подобного рода политическому насилию, и во всех этих случаях за ним следовала ярость народа[22]. Хотя большинству из участников все сходило с рук, конкретный исполнитель плана обычно оказывался козлом отпущения, что, как правило, заканчивалось для него изгнанием.

С подобными примерами, - последний из которых случился при их жизни[23], - перед глазами, кажется обоснованным предположить, что заговорщики должны были об этом задуматься и что никто из них не горел желанием проследовать дорогой Назики, Цицерона и остальных. Таким образом, им нужно было придумать что-то для того, чтобы избежать народного гнева. Учитывая настроения в республиканском обществе, обвинения и подставы с целью “разоблачить” царя вполне могли сработать.

Однако, это объяснение кажется неправдоподобным из-за исполнения, которое раскрывало личности по меньшей мере троих заговорщиков, вместе с лидером заговора. Учитывая, насколько осторожным паникером был Кассий[24], кажется почти невероятным, что он бы одобрил и уж тем более поучаствовал в подобном плане.

И второе объяснение. Это было покушение на убийство, в котором что-то пошло не так.

Пристегните ваши ремни, потому что сейчас вы узнаете, насколько глубока эта кроличья нора.

Вообще, с убийством Цезаря, как он есть, есть несколько огромных проблем. Во-первых, хорошо известно, что оно произошло на мартовские иды, совсем незадолго до того, как он должен был отправиться на Парфянскую войну 18 марта. Неясно, имеется ли ввиду 18 марта как дата отправления из Рима или из Италии, я встречала оба мнения, но в любом случае очевидно, что, если заговорщики вообще хотели его убить – это был их последний шанс.

Учитывая, что заговор должен был сформироваться где-то в конце 45 г. до н.э./начале 44 г. до н.э., учитывая, что военные планы Цезаря ни для кого не были секретом, даже учитывая, что в феврале полно nefasti-дней, у заговорщиков все равно было огромное количество возможностей сделать то, что они собирались. Выборы, собрания, заседания Сената, и т.д. и т.п. Кажется очень странным, что, при всем при этом, они буквально дотянули до последнего. Если бы что-нибудь пошло не так – второго шанса у них бы уже не было, потому что не только Цезарь, но и часть из заговорщиков бы разъехалась по своим провинциям. На самом деле, все почти что пошло не так, потому что в мартовские иды Цезарь не собирался идти в Сенат и заговорщикам пришлось послать за ним Децима Брута, чтобы он его все-таки уговорил[25].

Очень-очень странный выбор времени и еще более странное самоограничение одной попыткой.

Вторая большая проблема убийства Цезаря в том, что, как подмечали со времен Цицерона[26], у заговорщиков словно не было никакого плана, что делать потом. Они просто побежали на форум, крича, что они убили тирана, так. словно это автоматически значило, что сейчас их будут носить на руках, а когда этого не случилось, быстро отступили на Капитолийский холм и спрятались там. Учитывая, что произошло потом, учитывая, как быстро ситуация превратилась для них в “lose-lose”[27], их план, а точнее его отсутствие, выглядит слишком наивно и даже по-детски. Настолько, что сложно поверить, что 60 опытных политиков и военнокомандующих вообще могли поверить, что он может сработать, и плевать на авторитет М. Брута, если он у него вообще был настолько большим, как утверждают источники.

Обе эти проблемы уходят, если попробовать рассмотреть версию событий Николая Дамасского как на покушение на убийство, которое пошло не так.

Л. Цинна подходит к рострам[28] и, поднятый коллегами, кладет диадему к ногам Цезаря. Потом подключаются Кассий и Каска[29] - и диадема оказывается у Цезаря на коленях. В конце-концов, Антоний прибегает на ростры и завершает “коронацию” Цезаря на царство[30].

Что происходит дальше? Толпа заговорщиков (большинство из которых были действующими магистратами и, соответственно, не имели никакой внятной причины не быть на рострах, если там были диктатор, начальник конницы, два претора и народный трибун) окружает Цезаря, закрывая от глаз людей внизу, и делает свое дело. И, когда все будет закончено, никто не сможет поспорить с тем, что они убили тирана, потому что буквально весь город только что видел, как Цезаря короновали а сам Цезарь самую капельку слишком мертв для того, чтобы поспорить.

Но когда Антоний надел на Цезаря диадему, тот сорвал ее и вышвырнул на глазах у всего города, и план пошел прахом. В таком случае, вторая попытка Антония видится следствием замешательства, а бездействие остальных заговорщиков легко объясняется тем, что этим действием Цезарь перевернул шахматную доску, и, убей они его сейчас, они бы больше не были убийцами тирана. Совсем наоборот – они бы убили человека, который только что явно отверг корону, которую они сами ему и предложили. После такого они могли даже не надеяться уйти с забитого людьми форума живыми.

Первая попытка провалилась. Цезарь совсем скоро должен был отправиться в Парфию и пропасть из зоны досягаемости, и только теперь заговорщики стали жестко ограниченными во времени. Выборы, на которых Долабелла стал консулом, прошли. Именно в этот момент Антоний мог выйти из активного состава заговорщиков, возможно под предлогом того, что после Луперкалий он будет под подозрением, и, вместо предотвращения избрания Долабеллы консулом, сосредоточиться на попытках признать выборы недействительными на основании плохих знамений[31], что в любом случае было бы для него полезным, не важно будет ли сопутствовать другим успех.

Те же опасения должны были преследовать всех участников попытки коронации и это неизбежно должно было повлиять на их дальнейшие действия.

...

Конец и примечания в закрепленном комменте, потому что что-то у меня нифига не влезло Оо

ПыСы для модераторов: пнити пожалуйста если опубликуете, я коммент-то докину, там еще под 10к символов не влезло.

Первый триумвират. Часть 8. Полыхающая Галлия

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen)

Читайте также:

Первый триумвират. Часть 3. РКМП - Республика, которую мы потеряли

Первый триумвират. Часть 7. Триумвират возвращается

Хотя Цезарь в своих отчетах и писал, что Галлия была замирена, на самом деле это было не совсем так. До местных племен только начало доходить, что события предыдущих лет это не карательная операция, а завоевание. И Цезарь отлично понимал, что рано или поздно кто-то обязательно поднимет мятеж. Первые столкновения с галлами из-за трений начались еще зимой с 57-56 г.г. до н.э., причем сразу в разных частях Галлии, независимо друг от друга. К возвращению Цезаря из Лукки большая часть восстаний будет подавлена, а оставшиеся очаги сопротивления племени венетов на севере раздавит свежепостроенный римский “флот канала”.

В 55 году Цезарь запланировал операцию в Британии. Хотел ли он присоединить остров к Риму, или обе высадки были этакой рекогносцировкой с целью определить перспективы и обеспечить влияние - неизвестно. Однако отсутствие достойных трофеев на острове должно было стать холодным душем для амбиций Цезаря - в Галлии разграбление местных святилищ принесло ему и Риму огромные богатства, Британия же была сильно беднее и не могла покрыть затраты на собственное завоевание.

Однако была и еще одна причина по которой Цезарь вынужден был отказаться от любых планов на Британию - в Галлии становилось все неспокойнее. После возвращения с острова Цезарь размазал все легионы по территории Галлии, чтобы обеспечить быструю реакцию на восстания. Однако это стало ошибкой. Видя малочисленность римлян, первыми против них рискнули восстать эбуроны и перебили целый легион. Новость об этом как пожар распространилась по всему северу Галлии, а потом он вспыхнул.

Легионы оказались отрезаны друг от друга и от Республики. Цезарь вынужден был оперировать всего двумя неполными легионами против превосходящих сил противника, так как остальные оказались блокированы. Однако грамотное маневрирование силами и дисциплина легионеров позволили деблокировать все свои силы и объединить их. После чего начались боевые действия против восставших. В связи с чрезвычайной ситуацией, Цезарю пришлось набрать еще два легиона в провинциях и запросить один дополнительный у Помпея, доведя общее число легионов в Галлии до 10. Весь 54 и 53 года пришлось потратить на зачистку земель белгов, сенонов и карнутов. Причем довольно радикальную - методы римлян никогда особенно человеколюбивыми не были, а потому Цезарь в “Записках” без рефлексии напишет об “опустошении” земель восставших.

На конец 53 года до н.э. ситуация в Галлии, на первый взгляд, стабилизировалась, однако Цезарь в отчете в сенат был гораздо сдержаннее в оценках, нежели пару лет назад. На очередном ежегодном собрании галльских вождей он устроил показательную казнь одного из предавших лидеров племен и объяснил свои жесткие действия на севере. Для римлян показательно жёсткая расправа над теми, кто нарушил недавно заключенный договор, была стандартной реакцией. Обычно после такой показательной порки колеблющиеся предпочитали сидеть на попе ровно и лишний раз не злить римлян. Обычно…

Но ситуация была необычной. То, как римляне тихой сапой под видом помощи своим союзникам по факту завоевали всю Галлию, сильно беспокоило очень многих, причем даже их союзников! Восстание 54 года показало, что в случае внезапности и численного превосходства римлян могут бить и отдельные племенные объединения, а если уж вся Галлия объединится – то у италийцев не будет и шанса. Уверенности в возможности успеха придавали слухи о катастрофическом разгроме римлян на востоке и беспорядках в самом Вечном городе. Всю зиму с 53 на 52 год до н.э. галльские племена будут заключать тайные союзы и очень быстро во главе всего движения встанет лидер арвернов Верцингеториг. Его отец несколько лет назад пытался стать лидером всех галльских племен, его сын сумел реализовать эти амбиции.

Ничего не подозревающий Цезарь на зиму уехал в Равенну, решать вопросы провинциального управления. Легионы были сосредоточены в основном на севере, обеспечивая контроль только что переподчиненных земель. То есть между Цезарем и его войсками были сотни километров, и если они все станут враждебными, то легионы окажутся без единого командования, буквально обезглавленными. А значит возникал шанс разбить римлян по частям.

Восстание началось в январе с резни римлян в городе Кенаб, и в начале легаты Цезаря, командовавшие легионами, не осознали масштаб проблемы. Отдельные бунты в племенах, видимо, считались возможными, но меньше чем за месяц восстание распространилось почти на всю Галлию. Те племена, что не присодинялись к Верцингеториксу, тут же подвергались нападениям соседей. Связь Цезаря с легионами была нарушена, и он не имел достоверной информации об их состоянии.

Чтобы еще более осложнить задачу для Цезаря, галлами было запланировано нападение на Нарбоннскую Галлию, чтобы отвлечь проконсула на защиту провинции. Столкнись с такой угрозой многие другие полководцы - и план галлов бы сработал, но Цезарь всегда действовал куда рискованнее, нежели другие. Нарбоннская Галлия за предыдущие годы была неплохо укреплена - там в постоянной готовности были подразделения местных ополченцев, которым Цезарь лишь помог отбить первый натиск, после чего оставил легата защищать территорию. Сам же полководец, вкинув галлам дезинформацию, с небольшим отрядом конницы кинулся к двум ближайшим легионам, а уже с их стоянки отправил приказы о сосредоточении сил, а также нанял германскую конницу из-за Рейна.

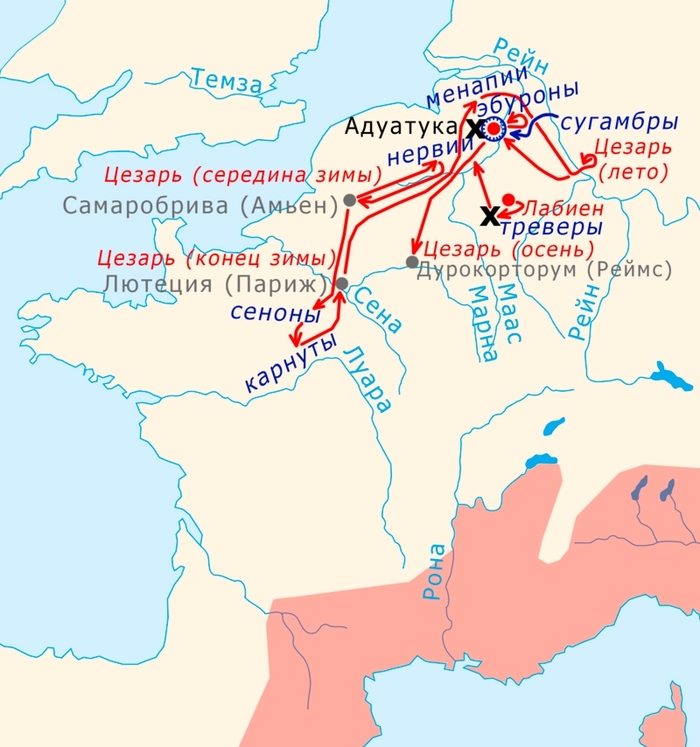

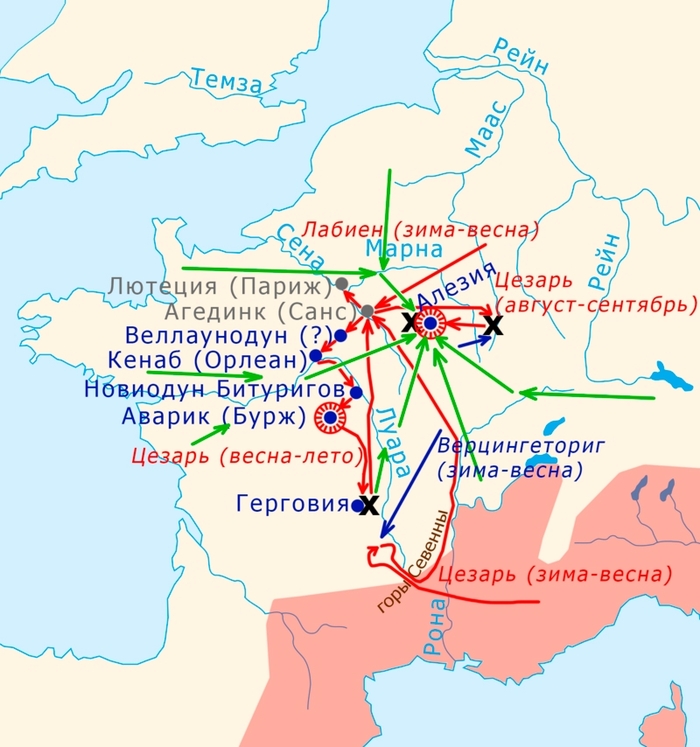

Великое галльское восстание и контрнаступление римлян в 52 году до н.э. По количеству стрелочек можно понять, что это была самая активная кампания Цезаря за всю войну

Галлы, похоже, не ожидали такой прыти от римлянина, уверенные, что тот надолго застрянет на юге. Хотя они могли поднять гораздо большую, чем у Цезаря армию, управление ею, и особенно логистика, оставляли желать лучшего. В условиях зимнего периода именно логистика могла выиграть войну, и римляне тут имели неоспоримое преимущество. Не сумев предотвратить консолидацию их сил, Верцингеторикс, тем не менее, сумел отколоть от союза с ними эдуев. Это не давало ему решительного преимущества, но сильно затрудняло снабжение римлян припасами, а использование тактики выжженной земли позволило еще сильнее ограничить Цезаря. Фактически, успех кампании зависел от того, сможет ли римский полководец взять города с большими запасами еды или нет. Голод, а не грубая сила, должны были стать самым сильным оружием галлов в этой битве. Для римлян галлы были кем-то типа орков, и от них могли ожидать чего угодно, но не такой продуманной стратегии. Верцингеторикс же оказался хитрым и умным варбоссом, отлично осозновавшим сильные и слабые стороны армии противника и своей.

Однако галл не учел одно качество, о котором многие забывают - римское осадное мастерство. В кампании против белгов одного только вида осадных башен римлян иногда было достаточно, чтобы сдавались целые города. В этот раз галлы сражались куда более отчаянно, надеясь на помощь войск Верцингеторикса, однако это не спасало: когда римляне подводили свои насыпи к стенам и по ним начинали двигаться осадные башни, судьба города обычно была предрешена. Кенаб и Новиодун, взятые в первые два месяца этой кампании, дали армии Цезаря достаточно припасов для ведения войны. А неудача при Герговии не стала для Цезаря катастрофой, так как уже отступая, он одержал серьезную победу над галльской конницей.

Цезарь хотел как можно быстрее закончить кампанию, так как гоняться друг за другом галлы и римляне могли очень долго и без всякого смысла. Поэтому его целью было разгромить Верцингеторикса с его основной армией, лишив тем самым восстание своего центра. Вождь галлов понимал чего добивается Цезарь и, когда возможности к маневрированию армией были исчерпаны, решил сделать рискованную ставку: дать осадить себя в городе Алезия, отправив перед этим отряды поднимать войска племен, чтобы ударить Цезарю в спину. Оба военачальника отлично понимали, что идут ва-банк. Если Цезарь даст себя поймать между молотом и наковальней двух армий галлов, то по числу потерь это будет второй Араузион или Канны, а Рим получит на северной границе огромную орду варваров, жаждущих мести. Однако галлы опять недооценили военное искусство римлян.

Цезарь, понимая, что сбор армии у противника займет не меньше месяца, мог позволить себе разделить силы: часть солдат строили и охраняли осадный вал длинной в 16 км; другая - циркумволационный вал, защищающий от деблокады, рвы с кольями, укрепленные лагеря и крепости между двумя валами; третья - занялась фуражировкой в расчете на не более 30 дней, сверх имеющихся запасов.

Цезарь верно оценивал перспективы сражения - галлы не смогут долго удерживать большую армию в поле, с учетом того, что римские фуражиры обчистили местность, а их логистика была крайне слабой. Запертая в городе армия Верцингеторикса также не имела с собой большого количества припасов. Так что достаточно было просто продержаться неделю после прибытия второй армии галлов и война скорее всего будет выиграна.

Столь масштабные строительные работы вызывают подчас и у современников недоверие, однако еще в 19 веке по приказу Наполеона III археологи нашли место проведения битвы и с удивлением обнаружили, что описанные Цезарем в “Записках” осадные сооружения действительно имели место. Битва при Алезии стала не только пиком Галльской войны, но и одним из эталонных примеров того, почему именно римский солдат завоевал Средиземноморье. Римлянам не нужен был стройбат - ведь их легионы сами были стройбатом.

Цезарь в “Записках” насчитал в рядах деблокирующей армии 300 тысяч воинов, что современными историками ставится под сомнение и они урезают осетра в 2-3 раза. Однако даже с учетом этого, по самым оптимистичным подсчетам галлы превосходили в численности римлян в 2 раза, а по пессимистичным - в 5. Сражение, как и ожидал Цезарь, продлилось всего 3 дня. Это были очень насыщенные дни: галлы атаковали и с фронта, и с тыла.

На пике битвы они даже сумеют прорваться в пространство между валами, однако были отброшены совместными действиями Лабиена и Цезаря, приведших подкрепления с других оборонительных участков. На четвертый день, потеряв огромное число бойцов и не добившись ничего, галлы запросили капитуляцию. Общегалльское восстание провалилось. Верцингеторикс сдался Цезарю и был закован в кандалы для проведения в триумфе.

Цезарь, понимая, что устрашение сейчас будет неэффективно, проявил мягкость к проигравшим и устроил показательную порку лишь отдельным наиболее отличившимся в мятеже общинам и лидерам. Многие были прощены или отделались минимальными потерями. Даже эдуи, предавшие римлян после десятилетий союзнических отношений, получили прощение. Тем не менее, нового восстания не случится. Галлия была обескровлена. По римским же сведениями, общие потери галлов за 10 лет войны составили более миллиона человек, то есть погиб каждый пятый житель этой территории.

Галлия была, наконец, точно замирена и усмирена, на следующее десятилетие это будет тихий и спокойный регион, постепенно интегрируемый в Республику. Хотя римляне ещё будут добивать отдельных упертых до 50 года до н.э., всё же война завершилась именно Алезией. После новостей об этой битве сенат, несмотря на противодействие оптиматов, объявил неслыханные 20 дней молебствий за Цезаря. Если, отправляясь в Галлию, Цезарь был значим только тем, что он был союзником Красса и Помпея, то теперь его слава блистала ничуть не меньше, чем у завоевателя востока. Риск себя оправдал, и теперь Гай Юлий намеревался закрепить успех, получив второе консульство. Ровно через десять лет после первого - все, как и положено по закону Суллы. Но к этому моменту ситуация в Риме изменится настолько, что это будет попросту невозможно.

Продолжение следует...

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Пост с навигацией по Cat.Cat

Также читайте нас на других ресурсах:

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК ↩ –наша Родина.

Порвать на британский флаг

Автор: Павел Леонов

Когда говорят про Холодную войну на море, очень любят миллиметры, узлы, всяческие заклепки. Но каждый раз надо помнить, что история - это про людей, и только потом про людей с техникой.

Например, советские авианосцы остались в проектах в 30-40-50е годы не только потому что было политическое решение. В тот период военная печать флота все же старалась тонко намекнуть что основой будущего флота современной страны должны стать авианесущие корабли. Даже в журнале «Военная мысль» в 1946 году появилась статья со следующим выводом: «Условия современной войны на море требуют участия в боевых действиях мощных авианосных сил. Они необходимы для нанесения мощных ударов против военно-морских сил противника, а также для борьбы с его авиацией. Как на море, так и вблизи баз эти задачи могут быть выполнены только авианосной авиацией». Эти выводы на ближайшие двадцать лет станут противоречить основной политической мысли Советского Союза, что авианосцы это дорого и почти бесполезно. В 1954 году «Кузнецов внес в ЦК партии записку с конкретными предложениями о дальнейшем строительстве Военно-Морского Флота. Затребованная сумма составляла 110-130 миллиардов рублей на 10 лет. По тем временам она представлялась колоссальной…» пишет в своих воспоминаниях пенсионер союзного значения Н.С. Хрущев. Согласно статистической таблице ЦСУ СССР, издания 1956 года, расходы на оборону должны были составить 107,4 миллиарда рублей. В 1954 – 98,8, в 1952-53 – около 108 миллиардов. То есть флот СССР просил на десятилетнюю программу развития весь бюджет СССР. Это практически точная копия поведения ВВС США, которые на свою одну программу стратегического бомбардировщика B-36 просили весь оборонный бюджет США. Как видим, поведение военных одинаково - как и физика в разных полушариях.

Авианосцы судостроительная промышленность тех лет не могла освоить, и было бы неплохо прикупить их при оказии, но США нам бы их не продали.

Вам это покажется странным, но такие же проблемы с флотом и кораблестроением испытывала и Великобритания, хотя уж вроде бы был в наличии Имперский флот Его Величества. Первая британская атомная подводная лодка, мало того что страдала в проекте и строительстве, представляла собой американские технологии, просто собранные у британцев на верфях. Вот табличка на HMS Dreadnought (первая атомная)у входа в реакторный отсек. Это отсылка к Checkpoint Charlie — пограничный контрольно-пропускной пункт в Берлине. Он использовался для перехода из Западного в Восточный Берлин. Там еще стояли напротив танки СССР и США, эдакое живое воплощение в металле противостояния держав.

В общем, про это и многое другое будет написано в книге нашего автора с Котов (Cat_Cat) Павла Леонова "Вражеские уроки: порванный флаг". Сейчас проводится краудфандингская компания по сбору средств — осталось совсем не много до завершения. Там много лотов, которые можно выбрать, но самым главным и дорогим будет модель 665 проекта, в гипотетическом камуфляже. В таком виде лодка должна была пройти через разрушенный ядерными взрывами Стамбул/Босфор, выйти в Средиземное море, и охотиться там на корабельные группировки и соединения НАТО. Четыре ракеты П-5 позволили бы развлечь конвой или авианосную группировку, или береговые цели до смерти.

Естественно, речь о чисто гипотетическом конфликте, когда СССР уже разбомблен и подвергнут ракетным ударам, и мы наносим ответный удар.

"Территория команчей" Переса Реверто

Мне кажется, чтобы написать антивоенное произведение — не надо стараться его написать. Пыжиться, смаковать подробности — всё это чушь собачья для бедных духом. Для тех авторов, кто считает читателей тупыми, что тем нужно на пальцах объяснять базовые вещи.

Ну, те самые, что война — это плохо. Гражданская война — ещё хуже. Гражданская война в многонациональном государстве с тремя разными религиями — вообще пиздец.

Но чтобы написать хорошее антивоенное произведение надо, чёрт возьми, отринуть всяческие эмоции, кроме усталости, и цинично взглянуть на происходящее. И с этой циничной позиции провести своих протагонистов по сюжету. При этом, даже будь они на войне, совершенно не обязательно им видеть генеральное сражение — там неровен час можно будет удариться в патриотизм и превозмогание. Или же в безоговорчную поддержку той или иной фракции — а для антивоенного произведения это неправильно даже не с моральной стороны, это является неправдой с фактической. Когда у тебя со всех трёх сторон за спинами бойцов возвышаются холмики над братскими могилами гражданского населения, то вставать на чью-то сторону, пытаясь прикрыться антивоенным посылом, это лицемерие. А мы же тут про честное произведение.

И вот мы видим, как честно и цинично, без заламывая рук и прочих эмоций, на которых падки сойджаки в твиттере, хорошее антивоенное произведение описывает одну из немногих битв — взрыв моста при отступлении католиков хорватов от наседавших мусульман боснийцев. Весь сюжет камерный, но пестрит множеством рассказов и флешбеков, которые, однако же, поданы с точно таким же усталым цинизмом. Да, я про "Территорию команчей" Артуро Переса-Реверте, если кто не понял.

И не смотря на моё отношение к журналистам и к самой их профессии, этот чёртов испанец меня купил тем, что никто из его героев даже не пытается выступать с позиции, что они, военные журналисты, едут в горячие точки, чтобы показать людям правду. Они едут туда работать. За деньгами, и потому что им это нравится. А все, кто приезжает за правдой, либо уезжают обратно в гробу, либо осознают, что правды, в популистском её понимании, на войне нет совершенно. И становятся обычными циничными усталыми военными корреспондентами.

Ну, это те, кто на передке. Те другие, описываются с завидной долью неприязни: всяческие популисты, приезжающие в зону конфликта, и не выходящие из гостиницы. Чиновники в мадридских кабинетах, которым важно, чтобы отчётность сошлась, а не как будет их подчинённый выкручиваться из очередной передряги под обстрелом в Сараево или Вуковаре.

Ну, и при этом всё это обильно сдобрено историями кончины или внезапных переделок, порой настолько безумных, что ты понимаешь, что это могло произойти только в жизни — для литературы это слишком неправдоподобно.

В общем, советую к прочтению, она коротенькая, можно осилить за вечер.

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Пост с навигацией по Cat.Cat

Также читайте Cat.Cat на других ресурсах:

Телеграм

ВК

Волчья жатва в вятских лесах

Была у меня в детстве книжка про животных, содержавшая, среди прочего, главу "Кто самый лютый?" Рассказывалось там о нападениях хищников на людей — потому что если писать о нападении ещё и травоядных, то выяснится, что самый лютый у нас — кафрский буйвол.

Ну, так вот, выводилась там идея того, что самым страшным зверем является волк, и тот даже противопоставлялся тигру. Де полосатый хищник заботиться о кормовой базе, забирает жертв бесшумно, стараясь не распугивать остальных травоядных, а вот волк кого не разгонит, того перережет, а оттого житья с ним прочим лесным обитателям никакого нет. Буквально всех убьёт — один останется, не хищник, а кровожад бога Кхорна. Видимо, в Йеллоустоуне были какие-то другие волки, раз их исчезновение из парка быстро пустило тамошнюю экосистему по пизде, а не заставило её цвести и пахнуть. Хотя тут я встречал мнения, в которых на полном серьёзе утверждалось, что в Северной Америке волки не нападают на людей... А на Аляске учительницу во время пробежки загрызли, видимо, мигранты с Чукотки, не знаю...

Но выводы в детской книжке мы оставим на совести её составителей, я тут не об этом немного. Одним из примеров опасности волков указывались некие сводки из Кировской области 50х годов прошлого столетия, от которых веяло жутью. Говорилось в них о форменном волчьем терроре в вятской сельской местности, когда серые хищники, никого не стесняясь, выходили из лесов, хватали посреди сёл детей и уносили тех обратно в лес — будто твой Зверь из Жеводана. Притом на дворе не XVIII век, а середина XX. Но я уже как-то писал, что самые известные случаи появления животных-людоедов, они от нас по исторической шкале крайне недалеко расположены: все вот тут рядом, буквально в цивилизованную эпоху.

И наша сегодняшняя история — она такая же. Время её действия — с 1944й по 1953й года. Ну, то есть буквально Советский Союз разбивает сильнейшую армию на планете, втягивается в раскручивающуюся Холодную войну, а после создаёт свою атомную бомбу. И в этом же самое время в глухом углу европейской России волки натурально устраивают террор, объявляя охоту на детей. Да, я погуглил ту историю про Кировскую область из книжки — в детстве нам не всё рассказали, как говорится.

Почему об этой истории не поёт Powerwolf, не ставят памятники, а Кристоф Ган не снимает фильм с Венсаном Каселем? Да просто история не попала на перо парижским журналистам. И вообще всё происходящее явно проходило по категории "дело-то житейское" — просто_волки_ели_детей. И не какой-то один вышедший из рамок монстр, путешествовавший от одного населённого пункта к другому, а просто все_волки. Натурально — волчья жатва.

В общем, вступление вышло долгим, так что давайте уже наконец-то приступим к тому самому, зачем мы здесь собрались — к жертвам.

Шёл сентябрь 1944го, когда всё это началось...

Сначала из бывшего Черновского района прокурору области сообщили, что волков развелось столько, что имеется немало случаев, когда те на дорогах пугают взрослое население. А уже в конце сентября волк осмелился схватить у околицы деревни Бураковского сельсовета полуторагодовалого ребенка, которого понес в лес. К счастью, подоспевшие колхозники отбили ребенка живым у зверя. Что, почему так всё похоже на случай в лесу Меркуар у городка Лангонь летом 1764го? Потому что прямые аналогии сегодня прямо напрашиваются.

Через несколько дней в колхозе "Гигант" Менделеевского сельсовета два волка напали на 12-летнюю девочку, ходившую за конем на пастбище. Но и тут обошлось — звери лишь несильно покусали её и порвали одежду.

Ну, а первая трагедия случилась 21 сентября 1944го, когда в деревне Голодаевщина 13-летняя Валя Старикова с младшим братом рвала в огороде репу. Она увидела волка, который на пастбище за речкой пытался отбить от стада тёлку. Дети из любопытства подошли к берегу и не заметили, как сзади к ним подкрался другой волк. Мальчик успел прыгнуть в речку, а от девочки потом нашли только часть обутой ноги.

Но дальше больше, у зверей явно прослеживалась какая-то цель, и они её решили достичь — на дороге к колхозу "Новая деревня" Александровского сельсовета 6 ноября днем хищники растерзали 8-летнюю девочку. 12 ноября в посёлке Беретцовском в 11 утра девятка волков загрызла почтальона Мусинову Тамару 14 лет. 19 ноября на лесоучастке Большого Раменского сельсовета двое волков убили уже 16-летнюю Марию Полякову, возвращавшуюся с работы.

В целом, подобного в современной России было бы уже достаточно для объявления чрезвычайной ситуации федерального масштаба, а в районе уже бы высаживался десант егерей, но это была другая страна и другое время. Совершенно. Мы этого коснёмся далее более подробно, но сейчас просто поймите, что к 44му году в некоторых вятских деревнях ни оставалось ни единого охотника, и даже не было ружей. В таёжной зоне. Под боком у опасных хищников. Результат стал немного предсказуем, как вы понимаете.

Однако же на зиму волки успокоились, вернувшись к своей жатве лишь победной весной 45го — в деревне Голодаевщина Рудаковского сельсовета 29 апреля волк напал на 17-летнюю Марию Бердникову, которая с сестрой работала на поле в 50 м от конного двора. Разросшийся бурьян и лес не позволили девушкам своевременно заметить приближение волка. Сама Мария сидела на корточках, собирая зерно, и не успела подняться, как волк напрыгнул на неё и схватил за горло. Полностью проигнорировав крики подбежавших людей, зверь несколько раз поднял жертву и ударил ею об землю. В какой-то момент, когда людей стало по его мнению слишком много, он поволок жертву к лесу, по пути перепрыгнув метровый плетень. Так он протащил девушку порядка двухста метров, пока не бросил на опушке леса. Но когда колхозники понесли односельчанку в деревню, волк вышел из кустов и сопровождал их до околицы, не обращая внимания на крики.

Вам тоже показалось странным, что люди не стреляли в хищника? А нечем было, знаете ли.

1 мая в деревне Мамаевщина Васильевского сельсовета волк напал на 7-летнего мальчика, игравшего на улице. Зверь проник в населённый пункт огородами, вплотную примыкавшими к лесу. Прошёл незамеченным к высокому забору, перепрыгнул его и сразу направился к детям. Прыжком и ударом лапы опрокинул мальчика на землю, а после схватил за горло. Того спасла от неминуемой смерти плохая погода, благодаря чему он был одет в тёплое пальтецо, у которого был поднят воротник и обвязан толстым шарфом. Однако волк не сразу оставил свою жертву. На глазах у бежавших на помощь людей он схватил того за плечо и потащил к лесу — только выстрелы из ружья заставили хищника бросить ребенка. Видите, как наличие огнестрельного оружия у взрослых уменьшает детскую смертность в лесной зоне?

Но уже 8 мая в Немском районе погибла 5-летняя девочка Римма Молчанова из деревни Шиляево Кривельского сельсовета. Она с группой детей мыла галоши в ручье, протекавшем возле деревни. Когда же часть ребят ушла и у ручья осталась только Римма с 7-летней подружкой, на нее набросился волк. Зверь то ли прокрался к детям лесом, росшим у самой деревни, то ли устроился в кустах у ручья для засады. В любом случае, на крики сильно перепуганной подружки Риммы сбежался народ, но волка уже не было. По кровяным следам тело унесённой девочки нашли примерно в 500 м от ручья в лесу, где и отогнали зверя от трупа. У той было прокушено горло и поедены ноги.

С 1946 по 1950 года волки-людоеды особенно сильно свирепствовали в Даровском, Лебяжском, Советском, Нолинском, Халтуринском и Оричевском районах Кировской области. В Даровском районе только в июле-августе 1948го они похитили 9 детей в возрасте от 7ми до 12ти лет. В те же месяцы 1950го года 1 мальчик и 3 девочки в возрасте от трех до шести лет стали жертвами волков в Лебяжском районе.

29 апреля 1951го в 2 часа дня в Оричевском районе у деревни Тарасовка волк напал и убил 10-летнюю девочку, плескавшуюся с подругой в мелкой речушке. После этого в том же районе 2 года преследовалась одна и та же группа волков, избравшая своей тактикой нападения на детей, собиравших ягоды или грибы в лесах у селений Шалеговского, Смирновского и Шабалинского сельсоветов. Так, 12 июня 1952 года были искусаны волками 11-летняя Зоя, а 12 июня 15-летняя Лидия Втюрина, проживавшие в деревне Втюрины.

В том же году 11 июля в полдень группа мальчиков и девочек бродила в перелеске у деревни Карманово, собирая грибы. Во время этого на одного из них напал волк и утащил в лес.

В июле была покусана волками Людмила Перминова шести лет от роду из деревни Кошели, 12 августа из группы детей, собиравших ягоды в лесу, волк утащил 6-летнюю Лидию Тупицину, а 17 августа волки напали на 13-летнего пастуха Александра Видякина из деревни Гребенщики. Звери протащили его в лес, примерно с километр, но были отогнаны колхозниками. Сам пастух был покусан, но выжил.

У охотников почти сразу возникло предположение, что в том районе людоедством занимается одна опытная старая волчица. И оно подтвердилось: 16 августа 1952го крупная хищница с 3 волчатами набросилась в лесу на 12-летнего мальчика, ходившего за ягодами со взрослыми. К счастью для него самого — нападение вовремя заметили, и волков отогнали.

Весной 1953го случился один из последних случаев нападения людей в нашей истории — в Оричевском районе волк пытался схватить девочку, шедшую с бабушкой по лесной дороге. Но старушечий героизм смог пересилить животный голод. А в конце мая того же года на логове вблизи деревни Втюрины была убита очень крупная, почти без зубов, волчица. Её гибель ознаменовала окончание волчьей жатвы в Кировской области? Нет, последнее нападение было летом того же года в Фаленском районе. Тогда зверь напал на мальчика в деревне Сергинцы.

С утра тот на телеге он возил зеленую массу под силос, а в обеденный перерыв взялся играть в лапту у соседнего дома с 7-летним Володей Авериным. В нескольких метрах от площадки, где они играли, росли два больших тополя. Там показался волк, хотя дети и не сразу поняли, кто это, посчитав собакой. Однако "собака" быстро бросилась на одного из мальчиков, подмяв его под себя, на что его друг ударил волка игровой лопаткой по затылку — тот встал на дыбы и бросился в атаку на новую жертву, сбив с ног. Потом укусил, потом ещё раз, разорвав рубашки, в которые был одет мальчик. А после волк потащил его к оврагу, ухватив пастью поперёк туловища. Не смотря на то, что мальчик отчаянно цеплялся за траву, волк то и дело забрасывал его на спину и набирал скорость, а когда тот скатывался — тащил его волоком. Сзади бежали, спотыкаясь мать и брат, а волк натурально, как в сказке, тащил свою жертву к лесу, но по пути, возле скотного двора, скатился в глубокий крутой лог. В логу лежала срубленная ель, за сук который ребёнку и удалось ухватиться — оторвать его от сука зверь уже не сумел, а приближение людей принудило его отступиться и убежать на противоположный склон.

Но как же так произошло? Волки живут много где, а подобного размаха их нападения достигли только на вятке. Точного ответа на этот вопрос нет — только предположения. Но скорее всего, в одну точку сошлось несколько факторов, приведших вот к такому страшному итогу. Несколько факторов, цепляющихся друг за друга.

И первый — скудность животных ресурсов. Как говорится — так вышло, что на этой части суши обычной для волков пищи не то, чтобы прямо сильно много. Вятские леса — не биом амазонской сельвы, понимать надо. И без взаимодействия с человеческим хозяйством волчье сообщество было бы несколько меньше в количественном соотношении. Однако же, люди в этих местах довольно-таки давно... И звери поднаторели подъедать в скотомогильниках или же, что реже, охотиться на отбившихся от стада домашних животных.

А тут началась война и сыграло ещё два фактора: с одной стороны — на фронт ушли молодые крепкие охотники, снизив давление на волчью популяцию. А с другой — скотомогильники опустили, потому что павшую животину чаще отправляли на переработку, чем гнить в земле, самих домашних животных стало меньше (вплоть до пропажи в некоторых вятских деревнях к 44му году на крестьянских подворьях птицы и даже собак), а ту колхозную, что оставалась, охраняли строже. Добавим сюда, что традиционное для деревни использование детей в нетяжёлом труде в военные годы только расширилось, и вот мы получаем то, что получаем. На четвёртый год войны волки настолько размножились, что традиционных, и без того невеликих, источников питания, перестало на всех хватать. Ну, а крестьянские дети, как говорится, были повинны лишь в том, что волку захотелось кушать.

Ну, и да, по всей видимости, в Кировской области в те годы вспышек бешенства не фиксировалось. Опять же, поведение зверей во всех ситуациях нападений не было похоже на заражение бешенством — бесконечные попытки уволочь жертву в лесные кусты, а также отступление после неудачной атаки — это поведение охотящегося животного. Животного умного и быстро сообразившего, что выгоднее всего охотиться на детей — на мужчин почти нет нападений, иногда жертвами в те года становились женщины, но ещё всего — дети.