Первая мировая война

Баварский летчик после аэрофотосъемки.

Фотография баварского летчика-наблюдателя после посадки.

Обычно аэрофотосъемка проходит на высоте от 1000 до 2000 метров. Только очень редко случалось, что разведывательные полеты осуществлялись на больших высотах. Примером может служить полет пилота лейтенанта Schoeller и его наблюдатель лейтенант Föhles, - из баварского Fliegerabteilung 286

Фото сделанное в декабре 1916 года, когда оба авиаторы получили сильную степерь обморожения после того как они снимали с высоты 5000 метров. На фотографии Föhles вскоре после посадки. Ясно видны обморожение той области лица , которые не были защищены шлемом летчика.

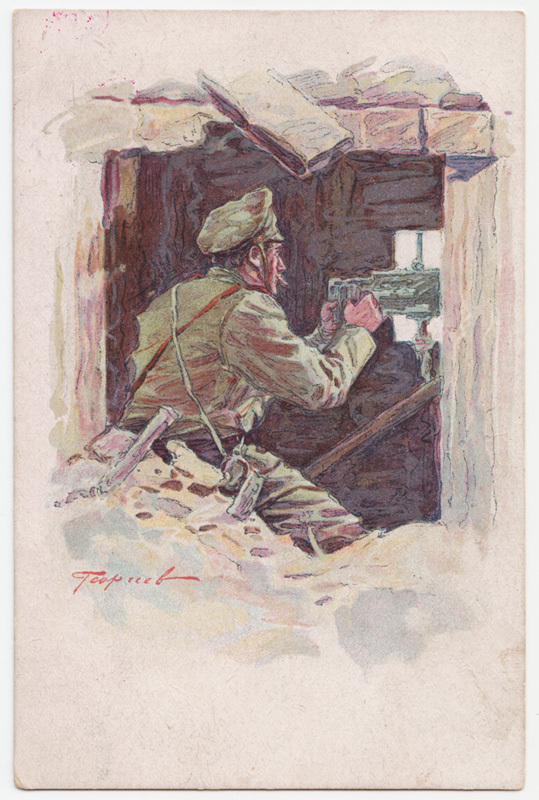

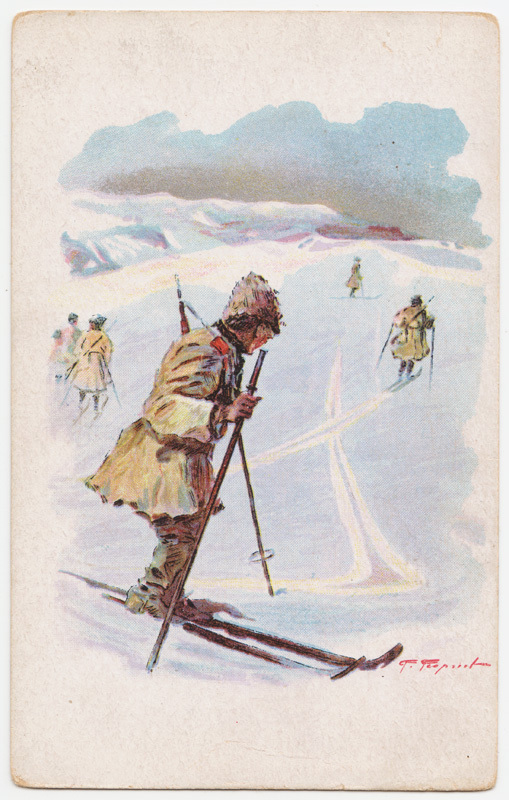

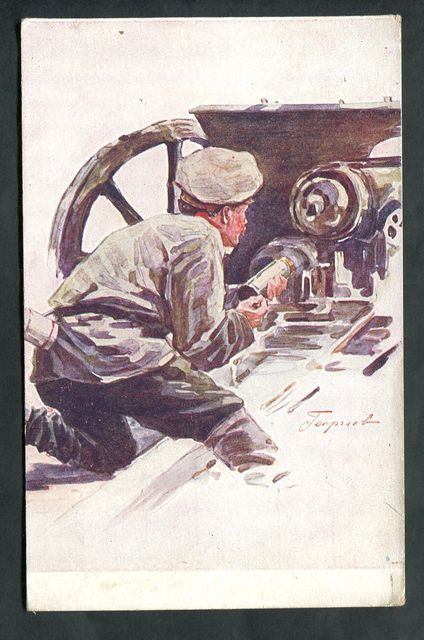

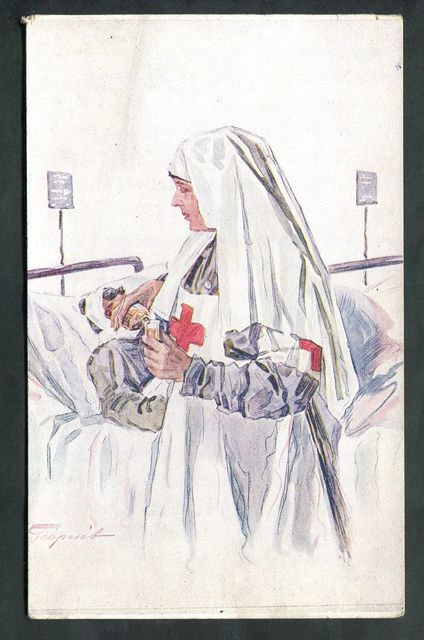

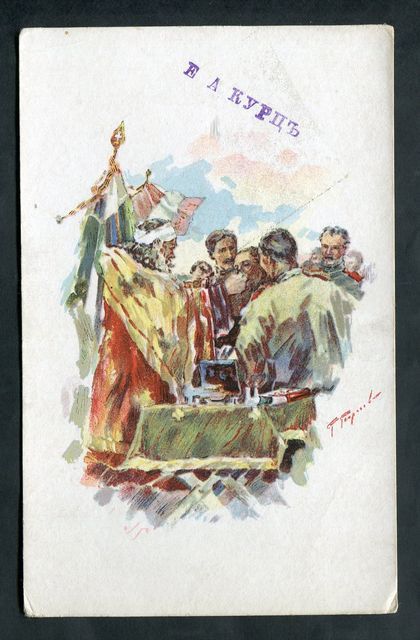

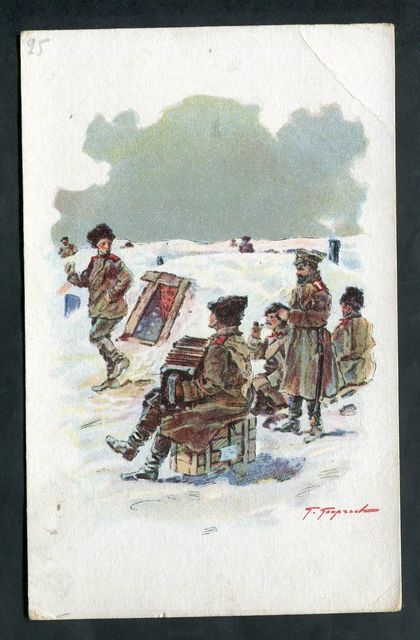

Русская армия в Первой мировой. Открытки художника Г. И. Георгиева.

Поделюсь своими любимыми открытками по Первой мировой войне. Как мне кажется открытки с акварелями Георгиева вышли самыми удачными не только по сравнению с остальными русскими открытками, но даже интереснее открыток союзников.

Казаки в атаке

Капитан корабля

Военный мотоциклист

В атаку!

Производство снарядов.

Пулеметчик

Лыжники.

Поймали австрияка.

Авиатор

В походе.

Артиллерист

Сестра милосердия

Причастие перед боем

Отдых перед боем

Оборот.

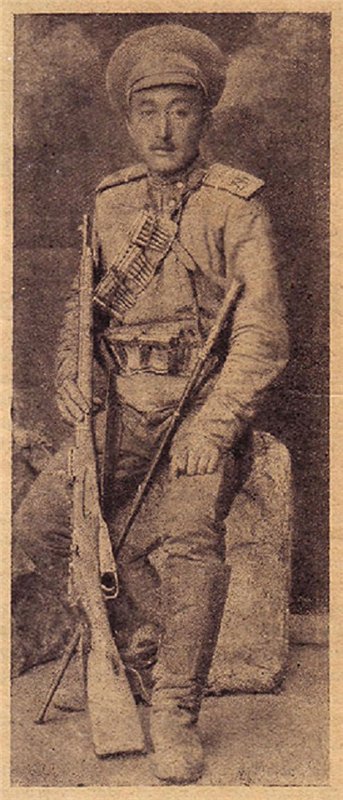

Забайкальский «Кузьма Крючков» казак Созон Тынжиев.

Молодое сравнительно забайкальское казачество с честью оспаривает у лихих донцов первенство в делах воинской доблести. В забайкальских полках за время нынешней войны появилась не одна сотня георгиевских кавалеров, честно заслуживших в боях свой почетный крест.

Вот как свидетельствует об исключительном подвиге одного из этих героев его сотенный командир, подъесаул Т.:

«Разъезд казачьего полка, под командой прапорщика А., был окружен курдами. В то время как окруженный разъезд бился с курдами, казаки Созон Гынжиев и Петр Логинов отстали позади, так как их лошади от усталости отказались дальше идти. Отставшие были замечены курдами. От курдской банды отделилась группа человек в пятнадцать, помчавшихся наперерез пробиравшимся к своим казакам.

В происшедшей неравной схватке Логинов сразу же был убит, и Созон Тынжиев остался один против пятнадцати свежих, не истомленных ни долгим походом, ни боем врагов. Видя безвыходность своего положения, Тынжиев залег за придорожный камень, решив как можно дороже продать свою жизнь. И начался беспримерный расстрел курдов: каждый башибузук, осмеливавшийся приблизиться к герою-казаку, с изумительной точностью получал в лоб очередную пулю. Убив одиннадцать курдов, Тынжиев подпустил двенадцатого вплотную к себе, и, внезапно набросившись на него, заколол шашкой, отобрал у убитого коня, захватил по пути другого коня и ускакал к разъезду, где также заканчивали дело. Остальные три курда благоразумно пустились наутек, не решившись продолжать этот «неравный» бой.

Командир полка, войсковой старшина В., представил Созона Тынжиева к награждению георгиевским крестом 4-й степени, произвел его в приказание и наградил 15 рублями, – по числу убитых им курдов».

Казак Созон Тынжиев происходит из сибирских инородцев.

Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото]

Этот пост уже 4 из цикла мной подобранных фотографий о Великой войне.

Предыдущие посты:

Россия времен Первой мировой войны глазами английского журналиста

http://pikabu.ru/story/rossiya_vremen_pervoy_mirovoy_voynyi_...

Первая мировая война в цвете. Часть 2. [25 фото]

http://pikabu.ru/story/pervaya_mirovaya_voyna_v_tsvete_chast...

Первая мировая война в цвете. Часть 1. [25 фото]

http://pikabu.ru/story/pervaya_mirovaya_voyna_v_tsvete_25_fo...

Австро-венгерские солдаты в 1915 году готовы к войне и концу империи

Австро-венгерские военнопленные в России. 1915. Фото Прокудина-Горского

Окопная война. Окопы австрийцев.

Недатированная фотография с солдатами в австоро-венгерской форме.

Фото найдено в Германии, поэтому ,скорее всего, это австрийцы.

Австо-венгерские штурмовики

Телеграфисты. Групповое фото.

Автор «Бравого солдата Швейка» во время службы в Австро-венгерской армии

Личный состав 28 (чешского) пехотного полка

Солдаты ландвера его императорского величества. 1916.

Расчет гаубицы на позициях

Французский фотоальбом, фото которого илюстрируют униформу, вооружение и амуницию армии Австро-Венгрии конца ХІХ начала ХХ веков

Пенни мертвеца.

Памятный медальон Первой мировой войны, выдаваемый после войны ближайшим родственникам всех военнослужащих Британской империи, погибших в войне.

Медальон выполнен из бронзы и в народе его прозвали «Пенни мертвеца» из-за схожести по внешнему виду с монетой в 1 пенни. Было выпущено 1 355 000 медальонов. Выпускался до середины 1930-х годов, чтобы почтить память всех погибших военнослужащих. Уникальность его в том, что на каждом из медальонов отчеканены имя и фамилия конкретного погибшего человека, звание и должность которого не указывались — тем самым подчёркивалась равнозначность жертвы каждого британского подданного для достижения общей цели.

ОБМОН выходит из забвения.

Война на белорусских реках и озерах — один из наименее известных эпизодов Первой мировой войны. В последнее время много пишут о речной войне в период 1918 — 1920 гг. и Великой Отечественной, однако о моряках, служивших на Западном фронте в Великую войну (так называли Первую мировую современники), вспоминают редко. А ведь это были не просто моряки, а спецназовцы, более того —самые первые спецназовцы в истории Российской империи(если не считать казаков-пластунов в Крымской войне 1853-1856 годов)...

31 мая 2016 года исполнилось 100 лет со дня формирования Отдельной морской бригады особого назначения (ОМБОН) — первого соединения спецназа, созданного на территории Беларуси.У истоков создания своеобразной «сухопутной» морской части, которая выполняла разнообразные задачи на фронте, был Отдельный морской батальон (ОМБ) 2-го Балтийского флотского экипажа. Эта часть была сформирована в Петрограде и находилась под личным контролем императора. С 1 октября 1914 года ОМБ находился в крепости Ивангород.Командиром батальона был капитан 1-го ранга Георгий Николаевич Мазуров. Он родился 18 мая 1867 г., окончил Морской кадетский корпус. В службу вступил в 1884 г., три года спустя, окончив Морское училище, получил чин мичмана. Совершил заграничные плавания на крейсере 1-го ранга «Рында», императорской яхте «Полярная звезда», затем служил старшим офицером на крейсерах «Адмирал Нахимов», «Паллада» и «Память Азова», участвовал в Русско-японской войне и был ранен в Цусимском сражении. Во время мятежа на крейсере «Память Азова» был тяжело ранен. 25 марта 1912 года получил чин капитана 1-го ранга. Великую войну встретил в должности командира отдельного батальона 2-го Балтийского флотского экипажа.К декабрю 1914-го в состав ОМБ влилось также 611 пеших артиллеристов, предназначенных для обслуживания 65 орудий (они использовались и по наземным, и по воздушным целям), а также подрывная партия. Эту сильно разросшуюся часть нужно было как-то упорядочить, и 9 декабря комендант Ивангорода генерал-майор А.В. фон Шварц попросил у Ставки Верховного главнокомандующего разрешения сформировать из моряков двухбатальонный полк с приданными ему командами (пулеметной, минной, катеров и пароходов), мастерской и нестроевой роты. 16 марта 1915 г. Ставка удовлетворила просьбу, и батальон стал Морским полком особого назначения (МПОН), а Георгий Николаевич Мазуров - его командиром. Двумя месяцами ранее он за отличие в боях был произведен в чин флота генерал-майора (соответствовал современному званию «генерал-майор береговой службы»).Любопытно использование в названии полка слов «особого назначения». Насколько известно, ранее подобное словосочетание в обозначении частей русской армии и флота не применялось. Приказ о формировании «Отрядов особого назначения» был издан штабом Походного Атамана великого князя Бориса Владимировича в конце октября 1915 года, а Тяжелая артиллерия особого назначения появилась в 1917-м. Таким образом, именно Морской полк особого назначения может официально считаться первой частью российского спецназа.

Одновременно генерал Шварц назначил Мазурова начальником Ивангородской флотилии. Но ее история оказалась недолгой. 9 июля 1915 года два корабля флотилии были взорваны экипажами, а пять вывезены на железнодорожных платформах в тыл. Они и «легли в основу» новой флотилии, которую начали формировать по предложению Г.Н.Мазурова на притоке Днепра — Припяти. Флотилии была поставлена задача — оборона бассейна рек Припять, Ясельда, Пина, Струмень, Стырь, а также их притоков в районе от железнодорожного моста у полустанка Заозерье до слияния Струмени с Простырью. 26 мая 1916-го в Мозырь прибыли первые суда новой флотилии, а 31 мая главнокомандующий Западным фронтом генерал от инфантерии А.Е.Эверт приказал развернуть Морской полк особого назначения в Отдельную морскую бригаду особого назначения (ОМБОН) в составе управления бригады, Артиллерийского полка особого назначения, Минного полка особого назначения, Речной флотилии особого назначения и механической мастерской. 11 сентября в должности начальника бригады был утвержден флота генерал-майор Мазуров.

Артиллерийский полк особого назначения состоял из шести рот, оснащенных 47-миллиметровыми орудиями, и одной роты 75-миллиметровых орудий. В полку числилось 52 офицера, 12 военных чиновников и 4.327 нижних чинов. Командовал полком капитан 2-го ранга Борис Федорович Стааль, участник русско-японской войны, обладатель нескольких орденов.Минный полк особого назначения состоял из двух морских рот, пяти минных рот, пулеметной команды и блиндированного поезда. Возглавил полк выдающийся флотский офицер, подполковник (с июля 1916 г. — полковник) Корпуса гидрографов Константин Владимирович Ломан. Во время русско-японской войны он был несколько раз ранен, взят в плен и отсидел 5 лет в японской тюрьме за побег. На протяжении двух лет в чине лейтенанта Ломан командовал знаменитым транспортом «Вайгач» и был заместителем начальника гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана.В Речную флотилию особого

назначения вошли команда катеров и моторов. Командный и рядовой состав флотилии составили офицеры и нижние чины, прикомандированные из разных рот и переведенные с флота. Офицеров — 12, нижних чинов — 471. Речную флотилию возглавил капитан 1-го ранга С.Р. Де Ливрон, участник русско-японской войны, представитель старинной морской династии Де Ливронов — выходцев из Швейцарии.Всего штат ОМБОН включал в себя 158 офицеров и классных чинов и 8.654 нижних чина. Кроме того, имущество бригады состояло из 2.923 лошадей, 254 орудий и пулеметов, 96 катеров, одного блиндированного поезда. Штаб бригады и штабы обоих полков формировались под Оршей, в имении Бабиничи (сейчас деревня Бабиничи Оршанского района). Штаб флотилии расположился южнее, в Мозыре. Расположение вполне логичное, так как в 1916-м близ Мозыря был создан затон порта Пхов (это и сейчас крупнейший в Беларуси речной порт). Ну а штаб механической мастерской занесло аж в... подмосковный Серпухов. Таким образом, ОМБОН сразу заявила себя как самая необычная воинская часть России — мало того что сухопутные моряки, так еще и разбросанные по разным городам и весям...

Офицеры ОМБОН носили обычную полевую форму Русской императорской армии, но с морскими погонами и морской саблей образца 1874 года. Кроме того, на левом рукаве офицеры имели вышитую эмблему в виде якоря, которая сразу отличала морских спецназовцев от обычной пехоты.

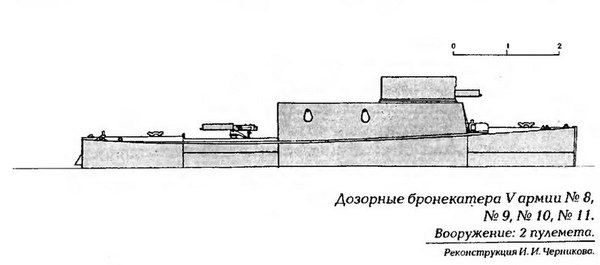

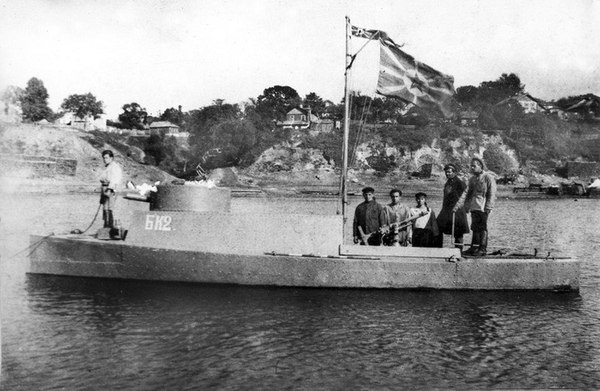

Речная флотилия особого назначения — в сущности, единственное флотское подразделение русского Военного ведомства, принимавшее участие в боях на территории Белоруссии. Кроме того, следует помнить, что на русском театре военных действий Первой мировой боевые катера вообще использовались мало: они воевали только во взводе броневых катеров 5-й армии (Западная Двина, 1916 — 1917 гг.) и Свеаборгском крепостном минном батальоне (Ирбенский пролив, 1915 — 1917 гг.). Все остальные боевые действия катерников так или иначе связаны с Речной флотилией особого назначения.На 2 апреля 1916 года флотилия находилась в оперативном подчинении 3-й армии. Что касается плавсредств, то Речная флотилия ОМБОН была оснащена 26 речными катерами различных типов. Они были разделены между несколькими отрядами, сильно разбросанными по местоположению. Основная база флотилии размещалась в Мозыре (12 катеров), два катера базировались в Припяти, 10 — в деревне Пара, 6 — в Теребине. Северный отряд катеров базировался на озере Мястро (точнее, в деревне Кочерги, оттуда катера имели возможность переходить по рекам на соседние озера Мядель и Нарочь) и включал 16 катеров и аэроплан. Еще два отряда Речной флотилии особого назначения размещались далеко от Белоруссии. Один воевал на Дунае (6-я и 7-я группы катеров в составе 9 катеров и 287 человек команды под началом старшего лейтенанта Чиколева), а второй (6 катеров, 15 человек команды, командир — мичман Семенов) нес службу на озере Урмия в Персии.Самыми крупными кораблями флотилии были «Моряк», «Сандомирец» и «Балтиец», их экипажи составляли 5 — 6 человек, мощность двигателей — 48 л.с. Но основным вооружением флотилии стали американские катера, изготовленные фирмой «Муллинз» из города Сэлем, штат Огайо. Они были доставлены из США через Владивосток в марте 1916-го и находились в Петроградском порту в распоряжении Запасного моторно-понтонного батальона. Всего в Россию прибыло 18 таких бронекатеров, четыре из них составили взвод броневых катеров 5-й армии Северного фронта (база в Двинске (ныне латвийский Даугавпилс), оперировали на Западной Двине), еще два были отправлены в Псков на ремонт, где в феврале 1918-го достались немцам, а затем вошли в состав ВМС Эстонии под названиями «Кыу» и «Мару». А 12 катеров отправили в Мозырь. Они прибыли в город с 26 мая по 11 июня 1916 г. и получили номера 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.

«Муллинзы» были небольшими остроскулыми бронированными кораблями водоизмещением 6,5 т. Двигатель мощностью 80 — 85 л.с. позволял им развивать скорость 9,4 узла. Экипаж — командир в звании унтер-офицера, два пулеметчика и два моториста, но в реальности катер обслуживали 7 — 8 человек. Условия были спартанские — на катере не было ни камбуза, ни гальюна, отсутствовала система отопления. Вооружение — пулемет системы «Максим» во вращающейся бронебашне. Некоторые бронекатера были оснащены 37-миллиметровой французской пушкой системы Гочкисса. Мощное вооружение, бронирование, низкий силуэт и быстроходность делали «Муллинзы» идеальным типом судна для охраны рек от мелких судов противника, доставки и высадки диверсионных и разведывательных групп.В конце октября 1916 года два «Муллинза» по железной дороге отправились из Мозыря в Тирасполь и Николаев, а в середине ноября за ними последовало большинство других бронекатеров. Они воевали на Дунае (катер № 7 в ночь на 16 июля 1917 г. подорвался на немецкой мине в Карловском канале Дуная, погибло 23 находившихся на борту человека). На Припяти остались только один пушечный катер № 4 и пять пулеметных — №№2, 12, 13, 14 и 17. Катера №№ 4 и 14 отправили на озеро Нарочь, где они находились до 22 декабря 1916 г., а затем вернулись на зимовку в Мозырь.

Боевое крещение РФОН пришлось на ночь с 4 на 5 июня 1916 года. Сохранились документы, описывающие подвиги, совершенные моряками флотилии во время ночного набега на немецкие позиции на озере Мядель:

«Георгиевским крестом 4-й степени № 575617 награждается рулевой боцманмаат Мефодий Иванов Кушнер — за то, что, командуя пулеметной группой катеров при набеге на полуостров Дубовое в ночь с 4 на 5 июня 1916 г. и вполне заменяя офицера, получив приказание обстреливать пулеметным огнем часть полуострова Дубовое, лежащую ближе к берегу, с успехом выполнил данное ему поручение произвести замешательство среди противника. Причем выполнил свое поручение под сильным ружейным огнем.

Георгиевской медалью 3-й степени № 22437 награждается комендор Михаил Михайлов Вахрушкин — за то, что, состоя комендором у 37 мм пушки под сильным ружейным огнем противника спокойно выполнял свое дело, огнем пушки приведя в замешательство противника и, правильно корректируя стрельбу, дал несколько попаданий в землянки при набеге на полуостров Дубовое на озере Мядель».

Наиболее горячим временем для катерников-спецназовцев на Нарочи стал период с 17 июля по 4 августа 1916 г. Тогда корабли флотилии каждую ночь обстреливали из орудий и пулеметов посты противника, плашкоуты с орудиями и все, что лежало в пределах их досягаемости, обеспечивая и поддерживая фланги примыкавших к ней сухопутных частей фронта. Так, в ночь на 26 и 27 июля группа катеров лейтенанта Ольшевского на озере Нарочь обстреляла тыл и окопы противника в районе деревни Пасынки, причем было отмечено, что германцы погасили прожекторы и снова зажгли их только через 20 минут после обстрела.

В дальнейшем корабли РФОН вели активную боевую работу: обстреливали вражеские укрепления, несли дозорную службу в тех местах, где линия фронта шла по озеру или реке, перебрасывали в тыл противника разведывательные группы, снимали минные заграждения, которые противник устанавливал в акваториях белорусских рек и озер.

20 февраля 1917 года начальник Речной флотилии ОМБОН Сергей Рудольфович Де Ливрон получил перевод из Мозыря в Петроград во 2-й Балтийский флотский экипаж. На его место был назначен Алексей Александрович Бек-Джевагиров, уроженец Николаева, дагестанец по национальности, участник русско-японской войны. На протяжении всей Первой мировой он командовал канонерской лодкой «Смерч» Амурской военной флотилии.Интересные документы о деятельности ОМБОН лета 1917-го ныне хранятся в фондах Эстонского национального архива (за возможность ознакомиться с ними выражаю благодарность историку Пееду Саммалсоо из Таллина). Согласно этим документам 23 июня 1917 года флота генерал-майор Г.Н.Мазуров был назначен начальником всех речных флотилий Действующей армии с правами начальника дивизии. Отныне ему подчинялись не только РФОН, но и Сатакундская, Рижская Речная и Чудская Озерная флотилии. Начальник речных флотилий подчинялся начальнику Морского штаба Верховного Главнокомандующего, в боевом и оперативном отношении — местным боевым начальникам. Штаб по-прежнему размещался в Бабиничах под Оршей.На конец 1916 года во флотилии насчитывалось 120 офицеров и 477 нижних чинов (из них свыше 100 матросов-штрафников, списанных за антивоенную пропаганду с балтийского линкора «Гангут»). К ноябрю 1917-го количество последних увеличилось до 902 (302 матроса и 600 солдат). Кстати, поздней осенью именно моряки Речной флотилии особого назначения сыграли весьма активную роль в установлении советской власти в Мозыре. Среди них первый председатель Мозырского ревкома Баранов, матросы Седых, Воронин и Радыгин.

Большинство судов Речной флотилии на зиму 1917 года были вытащены на берег Припяти в районе порта Пхов и оставлены под навесом. 1 марта 1918-го шесть бронекатеров «Муллинз» были захвачены в Мозыре немцами и осенью того же года использовались ими при патрулировании Припяти и Днепра выше Киева. При уходе немцев в начале декабря 1918 года катера достались петлюровцам, однако из-за зимнего времени не использовались. В январе 1919-го шесть «Муллинзов» были захвачены в Мозыре Красной Армией и после осмотра отремонтированы в Наровле. При этом бронекатера получили новую нумерацию, которая не раз менялась, так что установить, какой именно «Муллинз» под каким наименованием служил в РККФ, теперь уже сложно. В 1919-м все катера активно участвовали в боевых действиях советско-польской войны, причем командиры двух из шести кораблей были удостоены орденов Красного Знамени. Вероятно, два катера в 1920-м были захвачены поляками, так как в составе Красного Флота с этого года числились только четыре «Муллинза» (в 1920 — 1925 гг. они именовались сторожевыми катерами, с 1925-го — вновь бронекатерами).

В июне 1931 года они вошли в состав Днепровской военной флотилии, в июне 1940-го — Пинской военной флотилии. Великую Отечественную войну ветераны встретили под бортовыми номерами 202, 203, 204 и 205, присвоенными в 1939-м. Катер № 205 геройски погиб 26 июля 1941-го у Паричей в ходе ожесточенного боя. Его изувеченные останки были подняты летом 2007 года с 5-метровой глубины членами шкловского военно-патриотического клуба «Поиск».

Катер № 204 погиб от артогня противника в конце августа 1941-го во время прорыва остатков Пинской военной флотилии в Киев, а катера №№ 202 и 203 участвовали в героической обороне Киева и были взорваны экипажами 18 сентября 1941-го. Однако летом 1944 года после освобождения Киева оба катера были подняты со дна Днепра, отремонтированы, вошли в состав 1-го гвардейского Пинского дивизиона бронекатеров и в октябре участвовали в освобождении польских городов Сероцк и Зегже. В июле 1945-го оба катера участвовали в параде во Франкфурте-на-Одере, а в октябре американские ветераны ОМБОН, прошедшие две мировые войны, были разоружены и переклассифицированы в плавсредства.

Судьбы большинства командиров ОМБОН, служивших в Белоруссии, к сожалению, сложились трагично. Бывший командир Минного полка особого назначения полковник (с февраля 1917-го — капитан 1-го ранга) Б.В.Ломан, будучи командиром 43-й батареи 12-дюймовых орудий на мысе Церель, геройски погиб 18 сентября 1917 года при попытке потушить пожар в пороховом погребе.

Александр Карпунин.

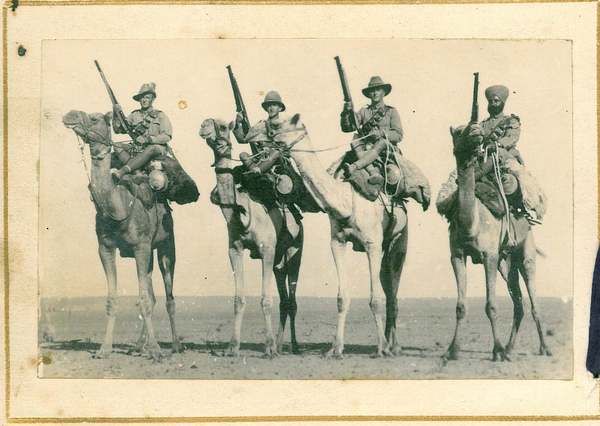

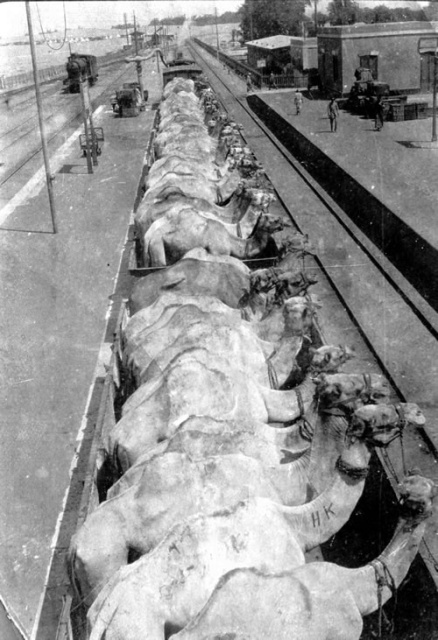

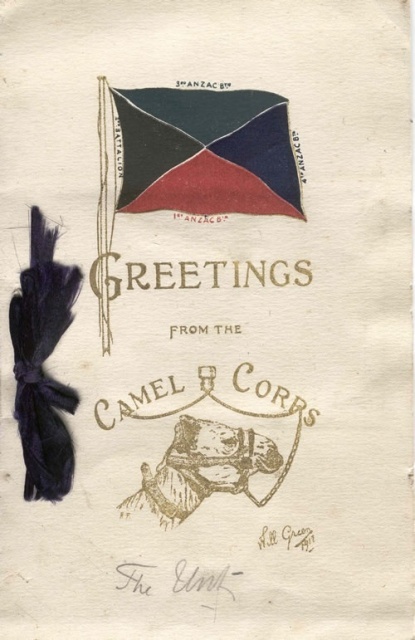

Камельеры

Бригада начала свое формирование в Ливийской пустыне, в местечке Эль-Абассия. Основу военнослужащих бригады составили солдаты и офицеры, воевавшие ранее в Галлиполи. В Абассии были сформированы первые четыре роты, которые были направлены для патрулирования прилегающих пустынных районов. К марту 1916 года было сформировано еще шесть рот. Окончательно бригада была сформирована к декабрю 1916 года. К этому времени соединение уже находилось на Синайском полуострове, выполняя задачи по охране путей движения войск.

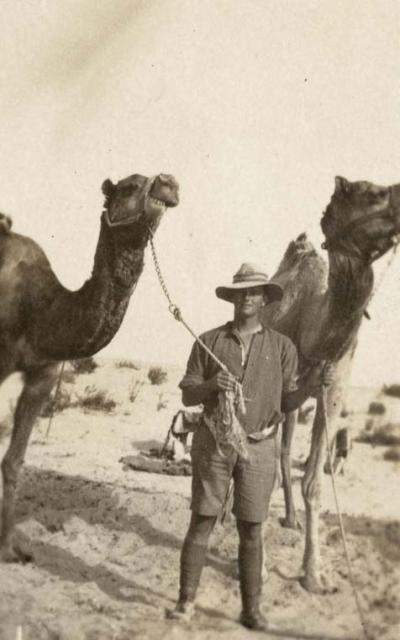

Новозеландский камельер с "подопечными".

Состав бригады к тому времени насчитывал более 4000 человек и 4800 верблюдов. Были сформированы: управление бригады (40 человек). Основные подразделения включали 5 батальонов (1-й и 3-й австралийские, 2-й английский, 4-й новозеландский, 5-й смешанный). Каждый батальон имел в составе 770 человек личного состава и 922 верблюда.

Подразделения боевого и тылового обеспечения включали: Гонконгская и Сингапурская артиллерийские батареи (горные) - 255 человек (по 6 2,75-дюймовые пушки). 265-й пулеметный эскадрон - 115 человек. 10-й Королевский инженерный эскадрон - 71 человек. Подразделение связи - 30 человек, полевой госпиталь - 185 человек, ветеринарный отдел - 42 человека, колонна боеприпасов - 75 человек, транспортные и тыловые подразделения - 245 человек, стоматологическая служба - 4 человека.

Транспортировка верблюдов из Синая в Палестину по железной дороге. Второй снизу верблюд имеет обозначение "НК". Это означает, что животное принадлежит Гонконгской артиллерийской батарее. А обозначили верблюда, скорей всего, что бы не потерять при разгрузке. Кто не служил в армии тот не поймет, что клеймение имущества это первоочередной залог успеха. "Солдат (верблюд) без бирки, что п***да без дырки".

Самая маленькая тактическая единица бригады - "четверка". В данном случае новозеландская.

Бригада в составе Египетского корпуса участвовала в боевых действиях до самого конца войны. При этом было подавлено восстание арабов-сенусси. В ходе битвы за Магдхабу в декабре 1916 года, при поддержке бригады, был полностью разгромлен и пленен 80-й пехотный полк Османской империи. Начиная с 1917 года бригада в составе корпуса ведет боевые действия в Палестине и Иорданской долине, участвует в боевых действиях при Рафа, боях в Секторе Газза, битве при Беэр-Шеве. В начале 1918 года бригада принимает участие в неудачном штурме Аммана. Поэтапное расформирование бригады началось в июне 1918 года. Часть австралийских и новозеландских камельеров начинают пересаживать на лошадей, впоследствии на их базе формируют 5-ю австралийскую бригаду легкой кавалерии. Британские роты бригады были сохранены. Впоследствии они участвовали в диверсионных операциях совместно с союзными арабскими подразделениями.

Рождественская открытка бригады.

При расформировании бригады верблюды изначально передавались в британскую пехоту, для выполнения транспортных задач. Впоследствии решением командования Египетского корпуса и лично полковника Томаса Эдварда Лоуренса (он же известный Лоуренс "Аравийский") верблюды были переданы арабским союзникам.

Из воспоминаний Фрэнка Рида, бойца 12 роты, 3-го австралийского батальона:

"Нам было жалко верблюдов. Хотя мы часто проклинали их, но когда они должны были быть отняты от нас, мы обнаружили, что мы к ним очень привязались, к нашим уродливым и нескладным друзьям. Арабы бы не стали относиться к ним так ласково, как мы это делали..."

Окончательно бригада была расформирована в мае 1919 года.

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487349301188675436.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487349406147939405.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487349467135067119.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487349662161267228.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/148735000816384684.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487350148199666652.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487350281179742298.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487350313117232472.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/148735041013328140.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487350457146876416.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487350651111258676.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487350661170559291.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/148735066311689952.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487350665120980606.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487350666166852473.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487350668127533915.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/148735066916053215.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/148735067114289836.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487350733112852513.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487350734125237702.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/148735110119499559.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/14873507371919308.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487350788135444385.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487350789165023102.jpg)

![Австро-венгерская армия времен Певой мировой войны [25 фото] Первая мировая война, История, Австрия, Венгрия, Чехия, Фотография, Черно-белое фото, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/17/10/1487350971136688454.jpg)