Миллионы для забвения

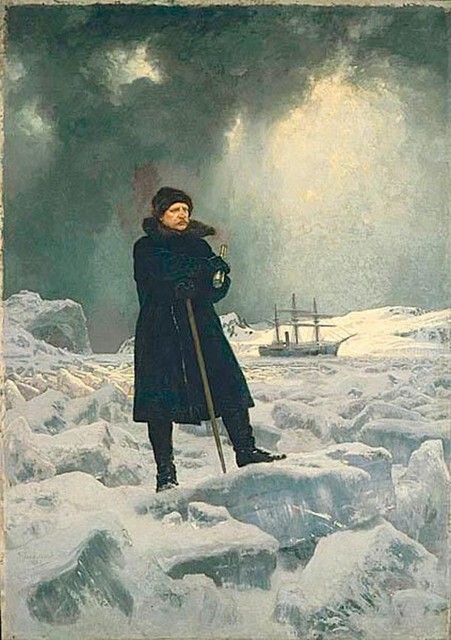

Во сколько обошлось одиночество Александра Сибирякова

5 сентября во всем мире отмечается международный день благотворительности, учрежденный 13 лет назад в память о Матери Терезе. Но, разумеется, у каждой страны есть свои знаковые фигуры, ставшие своего рода символами благотворительности и самоотверженного служения людям. Всюду их помнят и знают. Вернее, почти всюду.

2 ноября 1933 года в одном из самых богатых городов Европы, французской Ницце, на 85-м году жизни в полной безвестности умер человек, чьи имя и фамилия буквально накануне упоминались в заголовках на первых страницах газет — в Советской России и по всему миру. Этот момент попал даже в роман Каверина «Два капитана»: «...не слушая, что говорит мне изумленный инструктор, я еще раз взглянул на эту страницу — мне хотелось прочесть ее одним взглядом. «Великий Северный путь открыт» — название одной статьи! «Сибиряков» в Беринговом проливе» — название другой!».

Да, человек, в чью честь был назван прошедший в одну навигацию по Севморпути ледокольный пароход «Александр Сибиряков», умирал в это время в дешевой французской больнице, в бедности и забвении, хотя был когда-то одним из богатейших людей России. На его похороны пришли лишь четверо: француженка (хозяйка недорогой гостиницы, где он прожил последние годы), двое шведских дипломатов и журналист. Других иностранцев Сибиряков не интересовал (им, очевидно, просто в голову не приходило сопоставить его фамилию с названием героического советского корабля), а для всех русских и жителей СССР он был давно мертв, ведь энциклопедии и словари указывали, что Александр Сибиряков умер еще в 1893 году. Это была то ли неудачная шутка завистников, то ли просто ошибка, которая повторялась повсюду (ее исправили только в XXI веке), и о которой сам Сибиряков, может, даже не знал, поскольку начиная с 90-х годов XIX века редко бывал в России. Потому и назвали в его честь еще до революции, в 1916 году, ледокольный корабль (мы еще расскажем о нем). И, возможно, по той же причине большевики не удосужились переименовать судно, названное в честь классового врага, купца-миллионера. Никто ведь не знал, что он еще жив. И никто не узнал о его настоящей смерти.

Корреспондент газеты «Свенска Дагбладет» писал в номере от 8 ноября 1933 года:

«Это были странные похороны. Когда пришедшие подошли к небольшой белой часовне на русском кладбище, расположенном на красивом пригорке за Ниццой, они посмотрели друг на друга — никого, кроме них четверых, на похоронах не было. Присутствовали — шведский консул в Ницце Баргтрен, директор бюро путешествий «Нордиск Вояж» Перссон, хозяйка гостиницы, где жил умерший, и ваш покорный слуга, корреспондент газеты «Свенска Дагбладет». Они молча стояли под ослепительным солнцем и ждали. Но в конце концов поняли, что ни один из 50 000 соотечественников усопшего на Ривьере не пожелал обеспокоить себя появлением на похоронах. Шестеро пожилых мужчин в серых блузах подняли некрашеный гроб и понесли вверх по склону. Пожилой русский священник расстелил над гробом потрепанное покрывало с желто-голубой вышивкой, шведский консул положил в изголовье венок с желто-голубой лентой. Священник, улыбаясь, поблагодарил четверых пришедших на похороны. Хозяйка гостиницы со слезами на глазах спросила, что же пожилой русский господин сделал плохого, раз соотечественники его забыли. Консул ответил, что он ничего плохого не сделал. Но с годами он стал одиноким и бедным, а был одним из самых богатых людей в своей стране...».

Так окончилась жизнь одного из самых известных сибирских благотворителей, последнего из рода купцов Сибиряковых.

Золотая семья

Этот род вообще был одной из самых знаменитых династий предпринимателей в истории Сибири, он копил (и порой щедро раздавал) свои богатства на протяжении шести поколений. Первым в этой семье упоминается крестьянин Архангельской губернии Афанасий Сибиряков, который в первой четверти XVIII века с сыновьями переселился в Иркутск. Вероятно, его родители или деды тоже бывали в Сибири (отсюда и фамилия), но Афанасий перебрался туда насовсем, и начал очень успешный бизнес сразу по нескольким фронтам: торговлей, рыболовством и судоходством на Байкале. Его старший сын Михаил и вовсе стал миллионером (что по тем временам было очень серьезно — миллион значил примерно как сейчас миллиард). Он начал интенсивно добывать серебро на знаменитых Нерченских приисках, и даже построил там сереброплавильный завод.

За такие успехи Михаил был возведен в дворянское звание — и полностью разорен в процессе конкуренции с государством (вернее, с Императорским кабинетским горным ведомством, имевшим льготы), которое в итоге прибрало прииски и завод себе. Тем не менее, Михаил часть миллиона все-таки спас: во время очередной деловой поездки в Петербург он нашел архитектора Кваренги, и по его проекту в Иркутске построили дом (почти дворец) купца Сибирякова. Это здание стоит там до сих пор.

Его младший брат, Алексей Сибиряков, продолжал дело отца, развивая рыболовство и судоходство на Байкале. Он уже был человеком образованным, собирал книги и штудировал учебники по праву, а потому неудивительно, что иркутяне избрали его депутатом в Уложенную комиссию, где он курировал «почты и гостиницы». То есть, как теперь говорят, занимался общественно-полезной деятельностью. Эта деятельность в третьем поколении купцов Сибиряковых превратилась почти в политическую борьбу, когда Михаил Сибиряков возглавил протесты иркутских купцов против деспотичного губернатора Трескина, назначенного, дабы «навести порядок». Но купцы эту борьбу проиграли, а сам Сибиряков был сослан в Нерчинск, где вскоре умер. Однако на этом род не угас, и капитал его не уменьшился. Напротив, его приумножил предприимчивый Ксенофонт Сибиряков, которого даже избрали городским головой. А его племянника, опять Михаила Сибирякова, сделали потомственным почетным гражданином Иркутска — и было за что. Он уже владел золотыми приисками в Ленской тайге, плюс Вознесенским и Александро-Невским винокуренными заводами. А что может быть почетней на Руси, чем производство алкоголя? Казалось бы, сиди ровно и наслаждайся почетом.

Но как раз именно Михаил первым в династии (в середине XIX века) начал вкладывать средства в благотворительность, образование и культуру — например, вместе с другими купцами профинансировал возведение городского театра и целиком оплатил строительство богадельни для престарелых. Все его дети также стали меценатами и благотворителями, причем в куда больших масштабах. Иннокентий Сибиряков финансировал экспедиции для исследования Китая, Тибета и Сибири, издавал книги по сибирской истории, и поддерживал образование — способствовал открытию музеев, школ и библиотек во многих городах. Позднее он отправился на Афон и принял монашескую схиму. Его сестра Анна Михайловна помогала голодающим (только во время голода в Тобольской губернии 1890—1891 годов она истратила более миллиона рублей).

Еще один сын Михаила, золотопромышленник Константин Сибиряков, талантливый скульптор, увлекавшийся идеями Толстого, строил школы, народные училища, и, как Левин в «Анне Карениной», «образцовые» хозяйства. Выписывал из-за границы дорогущую сельхозтехнику, высчитывал севообороты… Потом, правда, все это разрушилось и заржавело.

Все они не дожили до революции (хотя точная дата смерти Константина неизвестна, вероятно он умер после 1908 года в Грузии, где под Батумом у него были свои виноградники). А пережил всех Александр Сибиряков, старший сын Михаила, последний (и самый знаменитый) благотворитель в семье. О том, что он сделал для России и Сибири, следует рассказать чуть подробнее. И о его жизни — вернее, о первой ее половине. Потому что о второй мы не знаем почти ничего.

Сибиряковский тракт

Итак, он родился 8 октября 1849 года в Иркутске, и был, как уже говорилось, старшим сыном в семье богатейшего иркутского горожанина, Михаила Сибирякова. А поскольку тот полагал, что главным капиталом для человека является образование, то на обучение сына не скупился. Александр закончил иркутскую гимназию, затем политехникум в Швейцарии, и продолжал учебу в Германии, Франции, Швеции. Как раз в Швеции и определилась область его будущих интересов. В 25 лет он познакомился там с известным геологом и полярником Нильсом Норденшельдом, которого интересовало исследование Северного морского пути.

Ох уж этот Северный путь! На него многие столетия с интересом смотрели шведы, русские, англичане, норвежцы, американцы. Возможность вести торговлю через ледовитые моря между Европой, Америкой и Японией, экономя сотни дней и тысячи миль пути — разве это не мечта? А для предпринимателей из Иркутска этот путь вообще мог работать «в обе стороны», он как бы «подключал» их через сибирские реки к «большому миру», поэтому немудрено, что Александр Сибиряков загорелся этой идеей, и начал финансировать полярные исследования. Он мечтал связать единой транспортной сетью Западную и Восточную Сибирь, Якутию, Дальний Восток, Камчатку с помощью великих российских рек: Оби, Иртыша, Печоры, Енисея, Ангары, Лены, Амура — и для этого позднее основал «Ангарское пароходство» и Амурское общество пароходства и торговли.

Норденшельд в своей книге писал, что юный Сибиряков был готов помочь ему не только деньгами (что, конечно, было важно), но и информацией о Сибири и северных морях, которую он собирал, изучая историю плаваний в Арктике за многие годы. Деньги же появились после смерти отца, в 1874 году, когда Александр вступил в управление золотыми приисками. Капитал, доставшийся ему по наследству, достигал 900 тысяч золотых рублей. И уже спустя год удалось организовать первую экспедицию: Норденшельд на шхуне «Превен» совершил плавание из Норвегии на Енисей. То есть, это была «половинка» Севморпути, позволявшая Сибири торговать с Европой. Но таким маршрутом плавали уже очень многие, куда труднее было дойти до Берингова пролива, за которым открывались Америка и Япония. И в 1878 году Александр предложил Норденшельду сделать такую попытку. Экспедиция на пароходе «Вега» стартовала, и… Исчезла на два года.

Никаких радиопередатчиков тогда, разумеется, не было, потому о судьбе Норденшельда приходилось только гадать. Но Александр не мог сидеть сложа руки — и спустя год отрядил на поиски пропавшей экспедиции специально приобретенный в Швеции пароход, который (вероятно, веря в магию имен) назвал «Норденшельд». Магия не сработала — корабль очень скоро потерпел крушение, и его команде едва удалось спастись. Тогда Сибиряков сам вышел на пароходе «Оскар Диксон» к устью Енисея, рассчитывая там встретить «Вегу» (или хоть какие-то вести о ней), однако и тут не повезло: судно почти тотчас попало в ледяной плен. Команда приготовилась к зимовке, но Александр с несколькими спутниками решился покинуть корабль. Хотя у него не было никакого арктического опыта, спустя неделю или две он успешно добрался до Салехарда — и там наконец узнал, что «Вега» сумела завершить свое путешествие, пройдя Северным морским путем. Пусть с длительной зимовкой, но все-таки смогла!

Эта, в сущности, ненужная спасательная экспедиция стала «боевым крещением» для Александра, который большую часть сознательной жизни провел за границей, и имел о Сибири скорее умозрительное представление. Теперь он полюбил ее по-настоящему, и целиком отдался страсти исследователя. Он финансировал экспедиции одну за другой, причем любые — шведские, норвежские, немецкие, и, конечно, отечественные, российские. В 1879—1880 годах он дал средства на экспедицию Александра Григорьева (для исследований в Северном Ледовитом океане), выделил деньги на изучение низовьев Оби и Енисея, а в Академии наук назначил премии за лучшие работы по географии Сибири. В некоторых экспедициях он принимал участие и сам. Идея создания «сети дорог и каналов» не оставляла его. «Сибирь богата своими водными путями… стало быть, естественно предполагать, что наша задача состоит в том, чтобы ими воспользоваться как должно; если это необходимо, создать систему сообщений, имеющую своим выходом море», — писал он в одной из своих статей. И вскоре Сибиряков начал проверять свою идею на практике, построив дорогу от Печоры к Оби (так называемый «Сибиряковский тракт»). По этой дороге, а затем по реке и морю сибирские грузы перевозились на Мурманский берег, а оттуда в Северную Норвегию и Данию. Эта система отлично заработала, товары пошли в Европу! А для Печорского края, часто страдающего от голода, дорога стала спасением, благодаря ей цены на хлеб в крае снизились в 1887 году втрое. Одновременно начались работы по углублению русла Ангары (как раз в моду вошел динамит, и с его помощью Сибиряков хотел расчистить речные пороги, но довести до конца работу не удалось — парочка перекатов оказалась не по зубам даже нобелевской взрывчатке…).

Превращение в пароход

Все это требовало, конечно, огромных денег, однако золотые прииски — хорошая вещь. Золото стремительно росло в цене. На что бы он ни тратил деньги, они не кончались. Вот уж воистину, «не скудеет рука дающего». Еще в 1878 году, едва получив наследство, он отдал 200 тысяч рублей (то есть четверть всего своего капитала) на оборудование лабораторий только что открытого Томского университета.

Немалые суммы выделял на поддержку «сибирской темы» в Академии наук (была даже учреждена «премия Сибирякова») и на издание книг о Сибири. В Иркутске на его деньги было открыто несколько храмов, построены больницы и народные школы (первая из них открылась прямо в особняке Сибиряковых, под нее отдали весь нижний этаж фамильного дома). И все-таки главной его заботой была организация движения по сибирским рекам и Северному морскому пути — именно это, как ему казалось, должно было принести России максимальную пользу. Донести до других эту мысль он старался в своих статьях и в книге «О путях сообщения Сибири и морских сношениях её с другими странами», которая вышла в России в 1907 году. Но почему-то многие приняли ее за посмертное издание.

Почему?

Да потому, что сам Александр Сибиряков появлялся в России, а тем более в родном городе, в Иркутске, все реже и реже. Ему очень не нравилась роль «хозяина» и миллионера. Уже в конце XIX века он полностью отошел от коммерческих дел, и передал все заботы управляющим. А потом стал потихоньку продавать свой бизнес, используя деньги для благотворительности. Впрочем, так же сделали его братья. Похоже, мир сибирского купечества отталкивал все шестое поколение Сибиряковых. Их интересовало что угодно — наука, религия, искусство. Только не деньги и торговля. И постепенно они как бы исчезали, уходили от основательного и крепко устроенного капиталистического быта, погружаясь в другую, более интересную для себя жизнь. Сестры Ольга (говорят, талантливая пианистка) и Анна (увлекавшаяся толстовством) перебрались в Петербург, и после революции их следы потерялись в эмиграции. Константин тоже стал толстовцем, потом увлекся революционными идеями и уехал в Грузию. Иннокентий сделался афонским иноком. А Александр Сибиряков просто исчез.

Говорили, что вроде бы он жил у брата в Батуме, потом в Париже и в Цюрихе… В России же в последнее десятилетие XIX века Александр Сибиряков бывал лишь изредка, и потому дата смерти в энциклопедиях и словарях — 1893 год — не вызывала ни у кого особых вопросов. И, хотя «умерший» Сибиряков в 1904 году вместе с Дмитрием Менделеевым был избран почетным профессором Томского университета, вспоминали о знаменитом сибирском благотворителе все реже и реже. Ведь, судя по всему, деньги у него закончились. Последний крупный доход он, очевидно, получил от продажи принадлежавшей ему части байкальской флотилии, которая перешла в руки одного из иркутских купцов в конце 1898 года. Золотые прииски к тому моменту были уже проданы, а средства потрачены на полярные экспедиции, книгоиздание и благотворительность. Для себя он не оставил почти ничего, разве что небольшую ренту, позволявшую скромно и незаметно жить на берегу моря во Франции. Но когда грянула Первая мировая война, а затем и революция, этой ренты тоже не стало, и к 1920 году Александр Сибиряков оказался фактически без средств к существованию. Спасение к нему пришло неожиданно — но вовсе не со стороны соотечественников.

Дело в том, что еще в 80-е годы XIX века Александр Сибиряков был награждён крестом ордена Полярной звезды от короля Швеции за помощь в организации экспедиции Норденшельда, и, как член Географического общества в Стокгольме, мог рассчитывать на небольшую пенсию. Вот почему в 1921 году шведское правительство назначило Сибирякову пожизненные выплаты 3000 крон ежегодно. Деньги небольшие, но на них можно было снимать крошечную комнату у моря, и вечерами сидеть на берегу с бокалом вина, любуясь на проходящие вдали корабли. А что еще нужно человеку, про которого все забыли?

Но нет, забыли не все. Поскольку он считался в России умершим, имя «Александр Сибиряков» в 1916 году решили увековечить, назвав так купленный в Англии ледокольный пароход. Хоть и не новый (ему к тому моменту было уже лет семь), корабль этот отлично подходил для зимней навигации в Белом море. Однако после революции, в начале 30-х годов, большевики решили заново начать освоение Северного морского пути — примерно по тем маршрутам, о которых мечтал Сибиряков. Новых кораблей у них не было, потому выбор пал на бывший английский ледокольный пароход, который на скорую руку подготовили к экспедиции. В ней участвовали знаковые персонажи, которым суждено было стать символами советских полярных подвигов: капитан Владимир Воронин, академик Отто Шмидт, и так далее, и так далее… Совсем знаменитыми они стали, когда спустя год загнали во льды и утопили беззащитный «Челюскин», но и с походом на «Александре Сибирякове» в 1932 году чуть было не вышло нечто подобное. Во льдах Чукотского моря они потеряли гребной винт, и дальше двигались под самодельными парусами. Их бы, вероятно, затерло льдами, но повезло: мощное течение вынесло корабль в Берингов пролив. А оттуда — на страницы газет во всем мире.

К сожалению, позднее «Александр Сибиряков» прославился еще раз. «К сожалению», — потому что это было его последнее плавание, в августе 1942 года. Он шел из порта Диксон с грузом для полярных станций на Северной Земле, и встретил немецкий крейсер «Адмирал Шеер», который охотился на конвои союзников. На «Сибирякове» были установлены четыре маленькие пушечки (против 14 мощных немецких орудий это было, считай, что ничего), однако капитан и экипаж парохода отказались спустить флаг и приняли бой. «Сибиряков» был потоплен в считанные минуты, большая часть экипажа погибла, но радист успел сообщить на базу о появлении немецкого крейсера, и тому пришлось уйти от российских берегов.

Свое последнее пристанище «Александр Сибиряков» нашел между островами Белуха и Центральный, на глубине 49 метров, и теперь любому проходящему здесь кораблю следует приспускать флаг и салютовать гудками погибшим матросам. Это — место боевой славы «Полярного Варяга», как называют его историки. К затопленному кораблю устраиваются экспедиции, в 2015 году на нем была установлена металлическая памятная табличка. Конечно, это дорогое удовольствие, но у государства денег хватает. И табличка эта выглядит гораздо лучше, чем запущенная могила Александра Сибирякова на окраине старого кладбища в Ницце, до которой, как и прежде, нет дела никому.

Дочь Эйс Вентуры)

Подписывайтесь на моё сообщество, там ещё много интересных животных!

Правда ли, что сон на шёлковой наволочке защищает кожу от появления морщин?

Продавцы шёлковых наволочек приписывают своим продуктам уникальное свойство — якобы они могут предотвращать преждевременное старение кожи. Мы проверили, подкрепляется ли такая точка зрения научными исследованиями.

Спойлер для ЛЛ: нет никакой разницы, разве что шёлк меньше впитывает ночные средства по уходу за кожей. Если соблюдать инструкции по их нанесению (или не пользоваться вообще), то шёлковое бельё не влияет примерно ни на что в антивозрастном плане.

О таком эффекте ожидаемо пишут производители и продавцы изделий из шёлка, но помимо них волшебные свойства этого материала продвигают лайфстайл-издания, женские журналы, новостные СМИ Беларуси, федеральные и региональные СМИ в России, блогеры и комментаторы на Reddit. Можно встретить такое утверждение и в описаниях продуктов на маркетплейсах — иногда в таких публикациях говорится и о схожем эффекте шёлковых масок для сна.

О ткани

Шёлк — один из самых древних и изысканных типов тканей в истории человечества. Его производство началось в Китае в эпоху неолита — биомолекулярные методы анализа показывают, что предметы из шёлка находились в захоронениях возрастом более 8500 лет. Технология изготовления шёлка тщательно охранялась на государственном уровне, и другие культуры, вероятно, открыли способ его производства сами. Например, при археологических раскопках в Хараппе (современный Пакистан) были найдены фрагменты шёлковых тканей, датируемые примерно 2450 годом до н. э. Шёлковая одежда также была обнаружена на известной алтайской мумии —«принцессе Укока» (III–V века до н.э.). Анализ ткани показал, что она, вероятно, не из Китая, а из Индии. Великий шёлковый путь и экспорт ткани за пределы Китая возникли только в 130 году до н. э. Так произведённый в Китае шёлк стал попадать в другие страны, в том числе европейские.

Постельное бельё из шёлковых нитей стали производить вскоре после того, как освоили технику изготовления такой ткани. До наших дней дошли погребальные простыни из шёлка и детские пелёнки. С появлением торговли шёлком для европейцев такое постельное бельё становится символом высокого социального статуса. Сегодня шёлковое постельное бельё ценят за его натуральность, комфорт и изящество. Вместе с тем отдельные производители приписывают шёлку и лечебные характеристики, в частности защиту от преждевременного старения кожи.

Антивозрастной эффект

Утверждается, что антивозрастной эффект шёлковых наволочек вызван несколькими причинами. Во-первых, шёлк более гладкий материал, чем хлопок или синтетика, и поэтому кожа лица во сне меньше деформируется. Во-вторых, шёлк впитывает меньше влаги, поэтому не «иссушает» кожу во сне. В-третьих, он защищает от размножения бактерий и пылевых клещей в постельном белье. И наконец, у него такой же pH, что и у кожи, а значит, между ними не будет агрессивного взаимодействия.

Чтобы разобраться, могут ли шёлковые наволочки предотвращать преждевременные возрастные изменения кожи, стоит разобраться, чем вызваны эти перемены. И тут не всё так однозначно (с).

Причины, по которым кожа лица меняется со временем, принято делить на внутренние и внешние. К внутренним относится генетика, а также повреждение клеточных структур свободными радикалами и возрастная гормональная перестройка в организме. Радикально отсрочить или нивелировать их влияние почти невозможно.

К внешним причинам относится в первую очередь ультрафиолет и нездоровый образ жизни (курение, употребление алкогольных напитков, неправильная диета, гиподинамия). С этими факторами можно бороться, используя солнцезащитные средства и корректируя образ жизни.

Процесс старения кожи, а именно — его последовательность и выраженность, зависит от взаимодействия внутренних и внешних факторов и от того, что делает человек для защиты от старения. Основные механизмы возрастных изменений кожи следующие:

организм производит меньше коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, а процесс разрушения этих веществ ускоряется, кожа из-за этого становится менее увлажнённой и более склонной к появлению заломов;

под воздействием гравитации и из-за ослабления мышц происходит птоз — провисание определённых участков кожи (например, шеи, щёк);

из-за истончения подкожно-жировой клетчатки в зоне активности мимических мышц образуются морщины, а из-за истончения объёма костной ткани — пустоты в области щёк и челюстей;

из-за воздействия ультрафиолета и изменения гормонального фона цвет кожи становится менее ровным, появляется гиперпигментация, проступает капиллярная сетка.

Таким образом, две главные причины появления морщин — это уменьшение содержания в коже определённых веществ и истончение подкожно-жировой клетчатки. Обе причины, скорее, внутренние, и материал наволочки глобально на них повлиять не может. В первую очередь морщины закладываются в области наиболее активной мимики. Когда мы смеёмся, хмуримся или щуримся, напрягаются одни и те же мышцы и заломы образуются в одних и тех же местах. Чтобы ночной сон влиял на кожу не меньше, чем мимика, мы должны спать в фиксированной позе, без малейшего шевеления.

По первым возрастным изменениям можно понять, какие участки лица наиболее активны. Можно предположить, что на лице должны были бы отразиться и предпочтения позы во время сна. Однако эту гипотезу опровергли учёные в 2013 году — они оценили выраженность возрастных изменений на правой и левой стороне лица женщин в зависимости от того, на какой стороне они предпочитают спать. Статистической значимости в выраженности морщин на той стороне, которая должна была больше «сминаться» об подушку, не было. То есть будет ли под лицом гладкий шёлк или более шершавый хлопок — неважно, так как лежание на подушке в принципе не создаёт избыточного образования морщин.

Однако, как показало исследование, проведённое группой южнокорейских учёных в 2012 году, некоторые наволочки и впрямь помогают бороться с возрастными изменениями. Правда, отнюдь не шёлковые, а произведённые из полиэстера с волокнами, пропитанными оксидом меди. Дело в том, что медь регулирует секрецию внеклеточных белков кожи и может проникать в организм через неповреждённую кожу. Добровольцы в возрасте 30–60 лет на протяжении восьми недель спали или на наволочках из обычного полиэстера, или на постельном бельё с добавлением меди. Состояние их кожи и выраженность возрастных изменений оценивали независимые эксперты, не знавшие, кто на каких наволочках спал. В группах, использовавших наволочки с оксидом меди выраженность «гусиных лапок» (заломов, образующихся во внешнем уголке глаза) и общая неровность кожи значительно снизилась к концу исследования. Однако влияло на кожу не то, как «сминается» или «не сминается» лицо, а способность кожи поглощать медь.

Вместе с тем шёлк действительно впитывает меньше влаги, чем хлопок или лён. Однако это может быть как плюсом, так и минусом. Производители шёлковых наволочек обещают, что благодаря таким свойствам ткани ночные кремы и сыворотки будут питать кожу всю ночь, а не окажутся на наволочке. Но, во-первых, все средства по уходу за кожей производители косметики рекомендуют наносить за 15–30 мин. до отхода ко сну и не ложиться на подушку, пока они не впитаются. Во-вторых, шёлковая наволочка не избирательна, и меньше впитывать она будет не только крем, но и банальный кожный пот, что может сделать сон на ней менее комфортным. Что касается размножения бактерий и других патогенов, у шёлка нет преимуществ перед другими тканями — в любом случае наволочку необходимо менять раз в неделю вне зависимости от материала.

Только одно исследование (и с рядом ограничений) показало преимущество шёлка перед хлопчатобумажной тканью с точки зрения уменьшения впитываемости средств по уходу за кожей. В 2004 году итальянские педиатры изучали, как помочь детям с атопическим дерматитом. При этом заболевании на коже появляются красные пятна и начинается зуд, велика опасность расчесать пятна до эрозии. В исследовании участвовали 46 детей, средний возраст испытуемых составлял два года. При атопическом дерматите рекомендуется облегчать состояние с помощью увлажняющих и смягчающих средств, поэтому учёным было важно, чтобы одежда не стирала слишком много крема с кожи. В группе, носившей одежду из шёлка, состояние кожи на закрытых участках значительно улучшилось по сравнению с детьми, носившими одежду из хлопка. Учёные сделали вывод, что шёлковая одежда может быть дополнительным средством, облегчающим жизнь людей с такой патологией.

Также нет никаких научных исследований относительно того, как pH шёлка влияет на кожу. В 2009 году Британское управление по стандартам рекламы изучило кампанию продвижения шёлковых наволочек и выделило пять основных утверждений:

хлопок и полиэстер — основная причина старения кожи;

шёлк имеет тот же pH, что кожа и волосы;

защищает от постельных клещей;

обладает гипоаллергенными свойствами;

помогает сохранить уровень влаги в коже.

Производитель наволочек должен был с опорой на научные источники доказать правдивость каждого из этих утверждений, чтобы продолжать их использовать в рекламе. Однако ни для одного из них подтверждающих научных фактов не нашлось. Регулятор вынес решение о недопустимости использования таких утверждений в рекламной кампании как этого производителя, так и любых других.

Дерматолог Мальвина Каннингем подтверждает, что у шёлковых наволочек, к сожалению, нет никакого уникального бьюти-эффекта. Она объясняет, что качество сна влияет на состояние кожи куда больше, чем постельное бельё. Плохо выспавшийся человек с тяжёлыми веками, опухшими глазами и кругами под ними будет выглядеть всегда старше хорошо отдохнувшего. К тому же недосып снижает выработку коллагена и гиалуроновой кислоты — важных веществ для молодости кожи. «Хотя шёлковые наволочки и не предотвращают появление морщин, они вполне могут косвенно помочь вашей коже выглядеть лучше, если вам субъективно больше нравится лежать на шёлке и так вы лучше выспитесь», — подытоживает врач. Спасибо, капитан!

Таким образом, научные исследования пока не могут подтвердить никакой пользы шёлковых наволочек как элемента антивозрастного ухода. Возрастные изменения кожи связаны с рядов внутренних и внешних факторов, но ткань постельного белья к ним не относится. Единственное действительно существующее отличие — шёлк меньше впитывает ночные средства по уходу за кожей. Вместе с тем производители косметики обращают внимание, что наносить её надо за 15–30 мин. до сна, и если соблюдать эту инструкцию, то никаких преимуществ у шёлка не будет. Врачи обращают внимание, что на состояние кожи куда большее влияние оказывает качество сна, нежели материал постельного белья.

Наш вердикт: неправда

«Проверено» в Телеграм

В сообществе отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла)

Женщины Ставрополья записали видео с просьбой о помощи в борьбе с цыганами

Горькая участь постигла женщин села Горькая Балка Ставропольского края, которые записали видео с просьбой о помощи.

На видео россияне заявили, что страдают от действий цыганской семьи. Цыганские подростки агрессивно ведут себя по отношению к местным жителям, обижают их детей. «Мы себя не чувствуем в безопасности у себя дома», — сказала одна из женщин.

После публикации записи в село приехала группа активистов. Они вместе с участковым пообщались с цыганами. Те принесли извинения сельчанам и пообещали, что конфликтных ситуаций с ними больше не будет (но это не точно).

Мужчин в этом селе по-видимому нет.

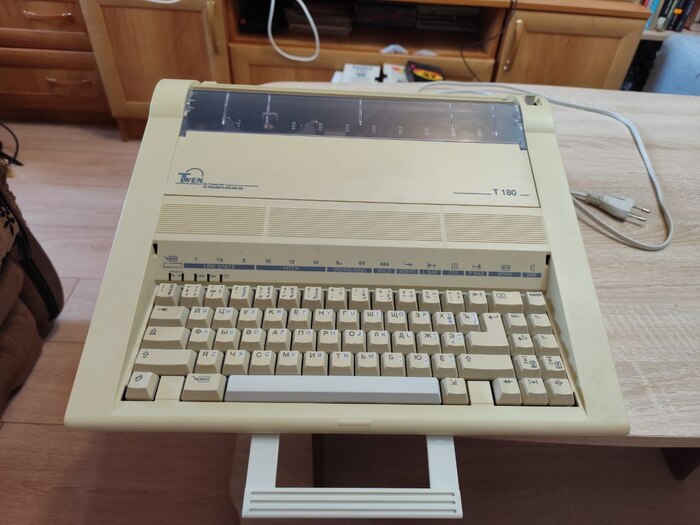

Печатная машинка Twen T 180 из заброшки

Привет, Пикабу!

Однажды мы забрались в заброшенный сельсовет в одной деревне. Место заброшенное, но внутри оказалось немало любопытного. Больше всего внимание привлекла вот эта печатная машинка.

Я забрал её домой — вдруг рабочая? Подключил в розетку, и к моему удивлению всё ожило! Правда, картриджа не было.

Картридж я заказал на Озоне, но, как это обычно бывает, он просто пролежал пару месяцев на полке.

Недавно жена устроила уборку, и мы снова наткнулись на машинку. Решили довести её до ума: разобрали до винтика, вытащили каждую клавишу, всё тщательно вычистили и отмыли.

На клавишах оказались замазаны корректором английские буквы — видимо, кому-то они мешали. Всё отскребли, и машинка заметно преобразилась.

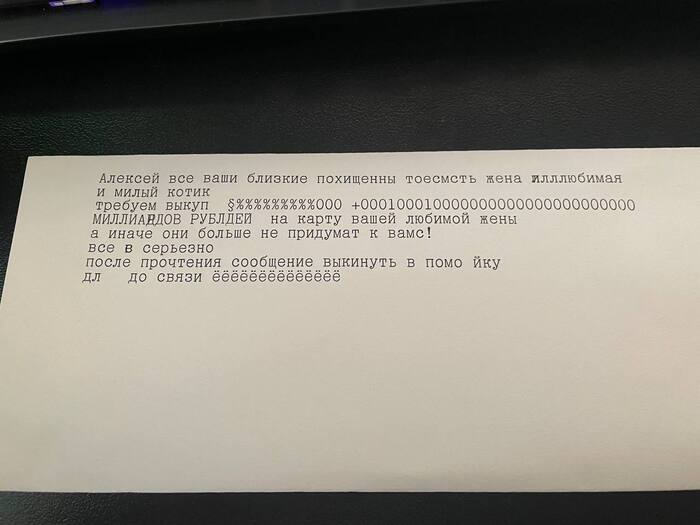

А дальше — самое весёлое. Сижу за работой, а жена решила протестировать «новинку». В итоге приносит мне листочек с вот таким сообщением:

Так же в машинку устанавливается корректирующая лента, которая тоже была куплена.

С левой стороны есть крепление куда должна наматываться использованная корректирующая лента, а вот с правой стороны нет места под бабину с лентой, как-будто там должна быть еще какая-то деталь, но ее нет :(

Так же у машинки отсутствует держатель под бумагу, поэтому лист просто загибается назад и нужно его придерживать. В остальном машинка полностью рабочая.

Вот такая вот находка :)

Помимо этого были найдены медицинские карточки на некоторых родственников супруги, советские ёлочные игрушки и рабочая гирлянда :)