Коряга становится искусством

Итак, мой прицеп с карельскими сокровищами прибыл в Северную столицу — Санкт-Петербург. 850 км за спиной, из них 100 с небольшим — по грунтовой лесной дороге.

Дороги Карелии

Здесь начинается самый интересный и творческий этап — превращение грубой, покрытой вековой пылью и песком древесины в тот самый элемент, который будет украшать чей-то дом или станет домом для рыб.

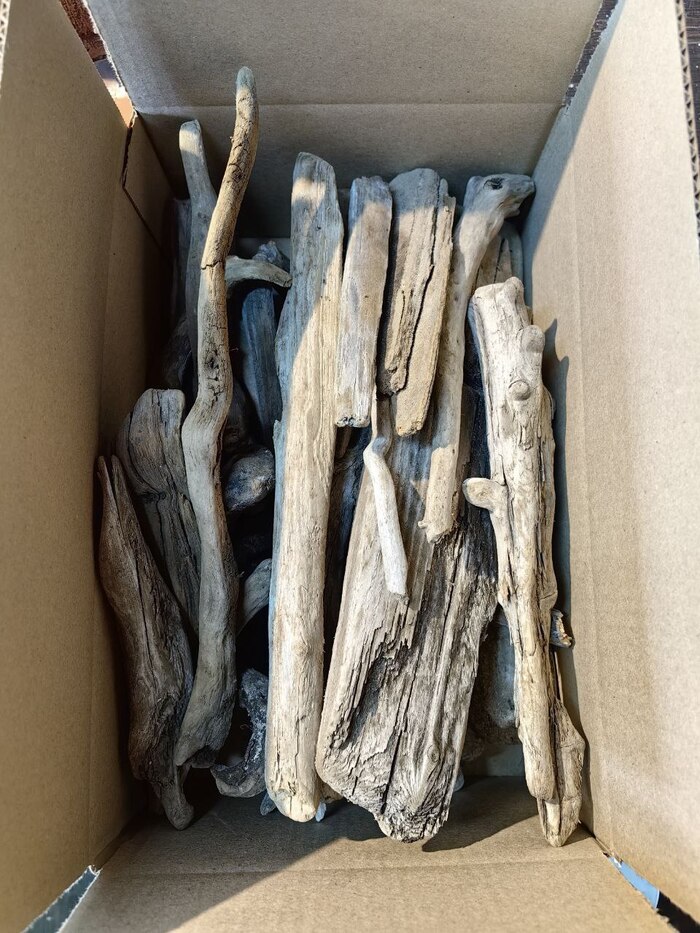

Коряги Карелии

Первое — это тщательный отбор и сортировка.

Я снова перебираю каждую корягу, но теперь уже с пристрастием. Ведь здесь, в мастерской (это мой гараж), я вижу их не как «дрова», а как будущие произведения. Я оцениваю их уже не на вес, а на потенциал:

➜ «Эта — точно для большого аквариума, её изгиб напоминает древнее дерево».

➜ «А эту причудливую, с дырочками, обожают креветки — она станет целым городком для них».

➜ «Вот эта — чистая скульптура. Ей не в аквариуме быть, а на постаменте в интерьере».

Второе — финальная подготовка.

То, что коряги были просушены в Карелии, — это только полдела. В Питере некоторых ждёт капитальная сушка и зачистка. Очищаю уже с жёсткой корщёткой, где-то могу применить и электроинструмент (по необходимости).

Если это мох или кора — подцепляю их шилом или специальной приспособой типа маленького пинцета. Работа пыльная и кропотливая, но мне это нравится.

Что я не делаю 100%?

Не обрабатываю коряги кипятком и химией — ни морилками, ни лаками. Я не знаю, как их будет использовать будущий владелец.

Что касается хвойных пород — со свежими однозначно нельзя, они выделяют смолы. Но насчёт старых, выщелоченных водой коряг есть разные мнения. Я не спорю с аквариумистами, но видел на практике, что при титаническом труде и их можно подготовить. Если кому-то интересен этот опыт — могу скинуть ссылку на парня, который рискнул, и у него всё получилось.

Те коряги, что пойдут в интерьер, проходят шлифовку в нужных местах. Я никогда не стараюсь сделать их гладкими и одинаковыми! Моя задача — лишь убрать все заусенцы, которые могут поранить, и подчеркнуть естественную текстуру дерева, его форму. Иногда я лишь слегка прохожусь щёткой по поверхности, чтобы проявить рисунок древесины.

Сухие, очищенные коряги, средних и маленьких размеров

И наконец — самое волшебство — поиск образа.

Я могу часами вертеть корягу в руках, рассматривать её под разными углами. Где-то ещё шлифануть, подчистить. Она сама подсказывает, кем хочет стать. Иногда две-три разные ветки складываются в удивительную композицию, которую невозможно было придумать заранее.

Иногда руки так и чешутся собрать из нескольких веток готовую композицию, но пока останавливаю себя. Пусть лучше это сделает будущий хозяин, под свой вкус и интерьер. А я пока учусь, смотрю работы мастеров по дрифтвуду.

Именно в этот момент рождается не просто товар, а характер. У каждой коряги появляется своя история, которую я потом рассказываю новым хозяевам.

Что было дальше? А дальше начались первые заказы... Но это уже тема для следующей главы.

P.S. Спасибо, что читаете мой дневник корягохода! 😊 Если интересно посмотреть на результаты — добро пожаловать в мой Telegram-канал: ссылка будет в закреплённом комментарии 👍

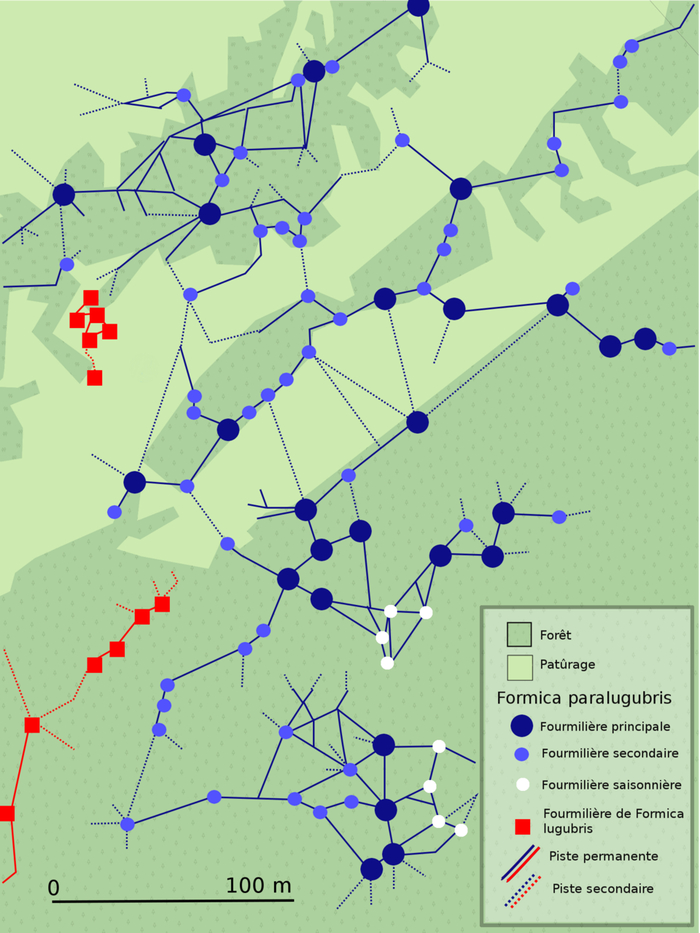

Про китайского муравья

«Здравствуй, Лучик! Меня очень интересует вопрос: муравей, который живёт в Китае, поймёт муравья, который живёт в России? Смогут ли они жить вместе в одном муравейнике?» (вопрос нашей юной читательницы)

Сейчас биологи насчитывают во всём мире больше четырнадцати тысяч разных видов муравьёв. Например, всем нам известны лесные рыжие муравьи. И почти такие же чёрные муравьи, поменьше размером. Можно подумать, что разница между рыжим и чёрным муравьями, как между одноклассниками Мишей и Гришей – один повыше, второй пониже, у одного чёрные волосы, у другого рыжие... Да? А вот и нет! Разница между этими муравьями огромна.

Рыжий лесной муравей, который по-научному называется «формика руфа», и чёрный садовый муравей (его биологи называют «лазиус нигер») отделились друг от друга ещё в те времена, когда на Земле существовали динозавры! А точнее – в конце мелового периода, больше шестидесяти пяти миллионов лет назад. А это значит, что чёрный муравей рыжему родственник примерно... ну, примерно как человек – родственник маленькому зверьку из джунглей далёкой Индонезии; называется этот зверёк «долгопят-привидение». В это трудно поверить – но тем не менее так оно и есть!

А ведь существуют виды муравьёв ещё более эволюционно далёкие – например, понерины, к которым относится гигантский южноамериканский муравей динопонера. Почти с палец взрослого мужчины «мурашечка»...

Но давайте ближе к вопросу нашей читательницы. В России разных видов муравьёв насчитывается двести шестьдесят. А в Китае – больше девятисот!

– А почему это в Китае разных муравьёв чуть ли не в четыре раза больше, чем в России?

Ответ простой – Россия страна холодная, северная. А муравьи – как, впрочем, и все насекомые – очень любят тепло и обильную растительность. И в Китае существуют сотни видов муравьёв, которые у нас вообще не встречаются! Но вот как раз рыжий лесной муравей встречается и в России, и в Китае. Так что вопрос можно поправить так: рыжий лесной муравей из Китая поймёт рыжего лесного муравья из России? Потому что встреча рыжего и чёрного муравьёв – то есть муравьёв разных видов! – ничем хорошим не закончится…

Вы басню «Стрекоза и муравей» Ивана Андреевича Крылова хорошо помните?

Басня хорошая, но... совершенно ненаучная. Во-первых, стрекозе муравьиные запасы еды не подойдут. Стрекоза – невероятно прожорливый хищник, ей подавай «мясо», да побольше! А вот муравьи – насекомые всеядные; мясом они не брезгуют, но в основном мясной пищей кормят своих личинок, сами же предпочитают «вегетарианскую». Например, сок растений или сладкие выделения зелёной тли («медвяную росу»). Муравьи даже «пасут стада» тлей на деревьях, подыскивают тлям деревья с листьями повкуснее, уносят тлей в муравейник на зимовку...

Однако стрекозе это самое «молоко тлей», «медвяная роса», а также семена растений и всё прочее, что запасают муравьи на зиму, ни к чему. Во-вторых, приползи стрекоза в муравейник с просьбой «покорми и обогрей» (продолжаем «критиковать» басню), ничегошеньки у неё не получилось бы. Любого чужака – каким бы он ни был огромным и сильным – муравьи атакуют самоотверженно, с бешеной яростью.

Спросите у любого начинающего туриста, который по неопытности устроил себе привал рядом с муравейником. Кусаются так, что даже человеку больно! А попавшая в муравейник стрекоза для муравьёв – не только враг, но ещё и еда. Так что набросятся, закусают и разорвут на мелкие кусочки. Рук у муравьёв нет – но есть исключительно сильные (человеку кожу прокусывают, не забыли?) челюсти-жвалы. В сравнении с муравьём стрекоза кажется огромной – но размеры её не спасут. Сотни муравьёв «наваливаются толпой», и уже минут через двадцать от «попрыгуньи» останутся только крылышки...

Муравьи всегда работают дружно, действуют вместе. Это насекомые общественные. Ближайшие родственники муравьёв – пчёлы и в особенности осы – бывают как общественными, так и одиночными; а вот одиночные муравьи науке неизвестны! Возможно, когда-то давным-давно такие и существовали – но вымерли, как те же самые динозавры. В наши дни одиночных муравьёв не бывает – только семья, колония. В которой каждый на своём месте, у каждого свои «домашние обязанности»: кто-то защищает муравейник, кто-то делает уборку, кто-то заготавливает корм для всех, кто-то ухаживает за личинками.

Но для того, чтобы действовать вместе, нужно как-то общаться между собой, не так ли? То, что муравьи могут общаться друг с другом – об этом люди догадывались ещё очень давно, но вот доказать это и разобраться, как именно происходит «муравьиное общение», получилось только во второй половине прошлого века...

Мы, люди, общаемся друг с другом прежде всего при помощи зрения и слуха. Остальные чувства – запах, вкус и осязание («прикосновение») – для нас имеют второстепенное значение. Мы разговариваем, пишем, читаем, делаем жесты руками – и вряд ли кто-то из нас будет другого человека обнюхивать или (тем более) пробовать на вкус. Но внутри муравейника темно, и полагаться на зрение муравьи здесь не могут. Глаза у муравьёв (в отличие от тех же пчёл или ос) развиты слабо. Встречаются и вовсе слепые виды муравьёв!

Как показали эксперименты, главным чувством для муравьёв является обоняние, то есть способность распознавать запахи. Кстати, интересно! У нас, людей, ощущение вкуса и запаха – два разных чувства. Малыш купается в ванне, ему очень нравится вкусный запах детского шампуня – он пахнет зелёным яблоком! И Боря не выдерживает и пробует шампунь на вкус – а на вкус шампунь оказывается совсем невкусным... Знакомо? А фильм «Усатый нянь» смотрели? Девочка прибегает к воспитателю жаловаться: «А мальчишки в туалете зубную пасту едят!» Апельсиновую...

А вот у насекомых вкус и запах – это одно чувство, объединённое. «Вкусозапах». И уважающий себя муравей настоящее зелёное яблоко и ароматизированный шампунь никогда не перепутает!

Вот один из самых простых опытов, которые ставили учёные. Муравьи, как известно, жуткие чистюли – любая грязь, любой мусор представляют опасность для их драгоценных яиц и личинок. В частности, если какой-то муравей погибает, его тут же хватают жвалами (челюстями) за лапки и выбрасывают из муравейника. Биологи приготовили из мёртвых муравьёв вытяжку и этой жидкостью смазали живого и здорового муравья. Собратья по муравейнику немедленно начали обращаться с этим муравьём как с мёртвым, то есть из муравейника выбросили. Бедолага, повинуясь инстинкту, снова и снова пытался вернуться «обратно в семью», а его безжалостно выбрасывали, как мусор. Пока, наконец, вытяжку не смыло и запах мёртвого муравья не исчез – тогда всё стало нормально.

Итак, основной ориентир для муравья – это запах! Причём запах у каждой колонии свой собственный – даже если вид один и тот же. Для муравья это самая настоящая система распознавания «свой – чужой», как у боевых самолётов. Обладатель постороннего запаха – хоть человек, хоть стрекоза, хоть другой муравей! – будет немедленно атакован.

Мы, люди, для того чтобы позвать на помощь, используем слух и зрение – мы кричим, машем руками. Муравей же «выстреливает» из особых желёз специальными химическими веществами – феромонами, издаёт «запах тревоги». Другой муравей, ощущая такой запах, тоже «выстреливает» феромоном тревоги и бросается на выручку. Происходит самая настоящая «цепная реакция» – вот чужака атакует уже десять муравьёв, вот уже сотня, тысяча... Точно так же – запахами, феромонами! – муравьи «метят» свои тропинки, ведущие к найденным источникам пищи.

Однако восприятие запахов – это всё-таки понятное нам, людям, чувство. Но у муравьёв есть и другой способ общения, нам совершенно чуждый, непонятный и неприятный: обмен пищей. Один муравей съедает порцию еды, а затем при встрече с другим муравьём отрыгивает еду обратно – а другой муравей эту каплю проглатывает. Затем он «делится» этой каплей с другим муравьём, и так далее, и так далее. Опыты показали, что такой вот «пищевой обмен» для муравьёв играет такую же роль, как для нас с вами – газеты и интернет! Именно через пищевой обмен по колонии распространяются «новости»: здорова ли матка («царица гнезда»), хватает ли корма для личинок, нужно ли колонии расти, достаточно ли хорошо ухаживают за яйцами, каких муравьёв нужно больше – «рабочих» или «солдат», и так далее, и так далее. Вплоть до «не пора ли отправляться на войну».

Если две колонии муравьёв (даже абсолютно одинаковых, одного вида!) «сталкиваются» друг с другом, начинают конкурировать за пищу, за добычу, за «жилплощадь» (а большому муравейнику в лесу нужны «угодья», «кормовая территория» в несколько гектаров!), за «пастбища» для тли – начинаются самые настоящие сражения, безжалостные войны. Муравьи не знают страха, у них нет инстинкта самосохранения. Своими мощными жвалами они хватают противника – и пытаются разорвать на куски. Для нас такая битва выглядит странно – вроде бы муравьи все абсолютно одинаковые, однако они безошибочно атакуют только «чужих» и дружно бегут на помощь к «своим». Никакого секрета – запах!

Ну? Догадались, какой будет ответ на второй вопрос?

Ответ будет таким: если муравей из другой семьи, вырос в другой колонии (и совершенно не важно, где – в Китае или в России), скорее всего, он будет атакован. Но... «Скорее всего» – не означает «всегда и обязательно». Наблюдения тех же биологов показали: у некоторых видов в определённых случаях, когда территории и пищи хватает на всех, две разные муравьиные семьи могут объединиться! Сперва прокладывается ход, который соединяет два муравейника; посредине этого хода обычно даже существует как бы «комната для переговоров», то есть помещение, где происходит «обмен запахами». Постепенно муравьи одной колонии привыкают к запаху другой, агрессивная реакция пропадает, и насекомые начинают «ходить друг к другу в гости», обмениваться кормом, личинками и куколками («муравьиными яйцами»), и в конце концов образуется «суперколония».

Не самое частое явление (из всех четырнадцати тысяч видов муравьёв примерно один процент может создавать суперколонии), но такое бывает. Скажем, суперколония японского муравья «формика йессенсис» на острове Хоккайдо насчитывает около сорока пяти тысяч отдельных гнёзд, примерно миллион «цариц» и порядка трёхсот миллионов рабочих муравьёв!

Насколько хорош используемый муравьями метод распознавания по запаху? С одной стороны – хорош, потому что позволяет легко распознать чужака в абсолютной темноте под землёй. С другой – используя нужные запахи, тот самый чужак может совершенно безбоязненно проникать в муравейник и делать там абсолютно всё, что хочется... Существуют паразитические виды жуков (ломехуза, атемелес) или гусениц, способные пахнуть так, чтобы муравьи принимали их за своих. Муравьи-хозяева не будут атаковать такого хитро замаскированного «шпиона». Наоборот, они будут делиться с чужаком едой точно так же, как с другими муравьями из своей семьи! А паразит при этом будет пожирать куколок и личинок и вообще всячески громить муравейник, пока тот не захиреет и не умрёт навсегда...

Приобрести журнал «Лучик» можно на Wildberries и в «Озоне».

Наш Telegram канал здесь.

Ползающий по стволам

Поползень (Sitta europaea)

Семейство Поползневые — Sittidae

Поползень — небольшая птица с длиной около 14 см и массой 17-28 г, с крупной головой, коротким хвостом, крепким клювом и цепкими ногами, хорошо приспособленными к лазанию по стволам деревьев и камням.

В границах Донецкого края численность поползня в гнездовой период согласно Европейскому атласу гнездящихся птиц (EBBA2 2013-2017 гг.) составляет от 1300 до 13000 пар, что по всей Республике составляет примерно 2500-26000 особей. Наибольшее число поползней зарегистрировано в долине Северского Донца. Эти дендрофильные птицы предпочитают обитать в зрелых лесах с дуплистыми деревьями. Гнездо всегда помещается в дупле дерева, или в расщелинах стволов, очень редко в отверстиях упавших стволов. Чаще местом для гнезда служат брошенные дупла дятлов. Они часто с крупными отверстиями, поэтому поползень всегда замазывает его глиной, что оно было не больше 35 мм. Ремонтом жилища и строительством гнезда всегда занимается самка, иногда ей помогает самец. Кладка 7-8 яиц. Птенцы после вылета из гнезда держатся около родителей 1-2 недели, и те их продолжают подкармливать, затем молодняк разлетается.

Питается беспозвоночными, которых выискивает под корой стволов деревьев. От сюда и происходит слово "поползень", оно связанно с особенностью поведения птицы, которая как-будто часами на пролет "ползает" по стволам деревьев в поисках пропитания.

Птица порой называется "ямщиком" из-за громкого свиста, напоминающего свист погонщика лошадей, а также «волчком» из-за манеры крутиться вокруг своей оси при лазании по деревьям.

В городах поползни могут привыкать к людям и часто не боятся брать еду из рук, что показывает их приручаемость и адаптивность.

Больше постов о родной природе Донецкого края:

Вк группа "Животный мир Донецкого края"

Телеграмм-канал: "Животный мир Донецкого края"

Разве это не удивительно...

Недавно, выходил из дома и притащил с собой на носках домой какие-то маленькие, и очень липучие колючки. И вот подумалось, и всё же это удивительно, как смогли растения додуматься создать для своих семян всякие хитрые приспособления, для их переноса на большие расстояния?

Разумеется, такие "липучки" во время своего создания не были расчитаны на мои носки:) , но были расчитаны на животных, обитающих в лесу. Откуда растения могли знать, что вокруг бегают какие-то животные? И что они вообще куда-то бегают, и могут переносить семена в другие места? И ведь это нужно было знать не только о наличии животных, но еще и о том, что у этих животных есть шерсть, и какими свойствами эта шерсть обладает, и что к этой шерсти можно что-то прицепить. Ну и наконец, нужно было изобрести (!) сконструировать и изготовить такое приспособление, которое можно было бы к этой шерсти прилепить.

Или возьмем, семена со всевозможными "крылышками", летающие с помощью ветра на большие расстояния. Для их изобретения нужно было знать о наличии вокруг воздуха, знать о его свойствах (по сути, обладать познаниями в области физики!), а затем изобрести приспособление (по сути, крыло!), способное перемещать семена по воздушной среде. А видели семена, которые еще и вращаются, как "вертолетики"? Удивительно, растения без никаких чертежей и проектов, без конструкторов, инженеров и изобретателей, без специальных инструментов и материалов, смогли создать целый "вертолёт"!

Но самое удивительное, на мой взгляд, это появление самой идеи переноса своих семян, появление самой "мысли" о целесообразности такой стратегии. А для этого, помимо всего прочего, нужно было еще знать и о наличии пространства! Откуда растения, не имеющие ни одного органа чувств, могли иметь представление о таких сложнейших вещах, как пространство и расстояние???