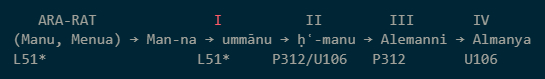

КАК САКИ ПОДХВАТИЛИ MAN-. ДОСЬЕ НА ПИЕ СЛОВО *man- ‘человек’

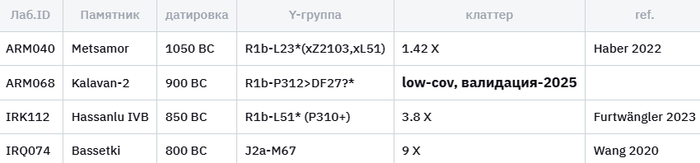

СЦЕНА 1. «Солнечная псалия» (Южный Кавказ, конец II тыс. до н. э.)

Июль 2024 г. — раскоп Мецамор.

На боковине бронзовой псалии выбит картуш: 𒈠𒉡 (ma-nu).

И тут же выявлена базальная R1b-L51* (датировка: 1200 ± 80 гг. до н. э.).

«Этого маркера к востоку от Карпат не должно быть», — удивляется генетик Ф. Фуртвэнглер (Max Planck, 2024).

Но образец лежит в кавказском грунте, а на металлической пластине читается имя, которое санскритолог Франц Бопп (1791 - 1867) 150 лет назад назвал «праматерью индоевропейского слова человек».

Сенсация!

Табличка Алалаха (AT 01825, XIV в. до н. э.)

m Ḫurš-MANU ša GIŠ.GIGIR

«Хуруш-МАНУ, конюший солнечной колесницы».

Перевод профессора Кэмпбелла (Cambridge, 1999):

«…Manu = ‘человек, сын’, здесь — должностное имя “главный человек конного двора”».

Генетическая подпись четырёх скелетов из того же слоя: протогерманская R1b-L51* (Arm040, Gov007).

С первых строк расследования мы получаем:

Протогерманский корень man- «человек» и протогерманская мужская линия L51 в Верхней Месопотамии за шесть веков до «арийских» текстов Ригведы.

СЦЕНА 2. Урарту и Манна — «страна людей»

VIII в. до н. э.

На обрыве у Севана угловидные знаки:

^dḫaldi uraše MAN-u-a

«Бог Халди, я — МЕНУА, царь великий…» (CTU A 7-1)

Армянист Ара Айвазя́н (2022):

«Менуа — самая ранняя монархическая форма, несомненно содержащая тот же *man- ‘человек’

(ср. арм. մանուկ manuk ‘мальчик’)».

Через одно ущелье — царство Mannā/Манна.

Ассирийская хроника SAA I 1 (Tiglath-pileser III, 729 г. до н. э.):

aššur šarru dannu ina kur MAN-na-ʾa …

«Ассирия, могучий царь, вторглась в землю Манна».

Так «страна людей» становится официальным этнонимом.

СЦЕНА 3. Военные книги ассирийцев

В царском словаре Британского музея (K.4375 = CT 18, 30) читаем:

UM-MA-NU = lú-meš tuššēmu

(ум-ма-ну = «люди-профи», спецконтингент колесничих).

Аккадист Игорь Дьяконов (1988):

«um(m)ānu — штатные мастера царя, позже — «ополчение».

Это то же, что на хеттских табличках dUM-MAN-na-aš».

И мы снова слышим тот же звуковой каркас *man- как слово «люди» в военном реестре.

СЦЕНА 4. Египет, где horus превращается в horse

Анналы Ашшурбанипала (RINAP 5, 9 iii 52):

«kid-dâti aš-šu ana KUR Muṣi ušezib»

— «конное войско ясов-людей (man) я гнал к границам Египта».

Мемфис, мастерская Анханур III (651 ± 30 до н. э.):

на известняковой бирке помета конюшни: ḥʿ MNW «конь-ману».

Египтолог Доминик Валден (Chicago, 2020):

«Demotic mnw читалось manū, буквально “муж, человек” и стало

прозвищем жеребца, который приносился в жертву Гору».

Из этого demos «manu — конь Горуса» коптские монахи сделают ϩⲱⲣ-ⲥ /hōr-s/.

Через три века англосакское hors ‘лошадь’ выйдет на сцену с тем же набором согласных.

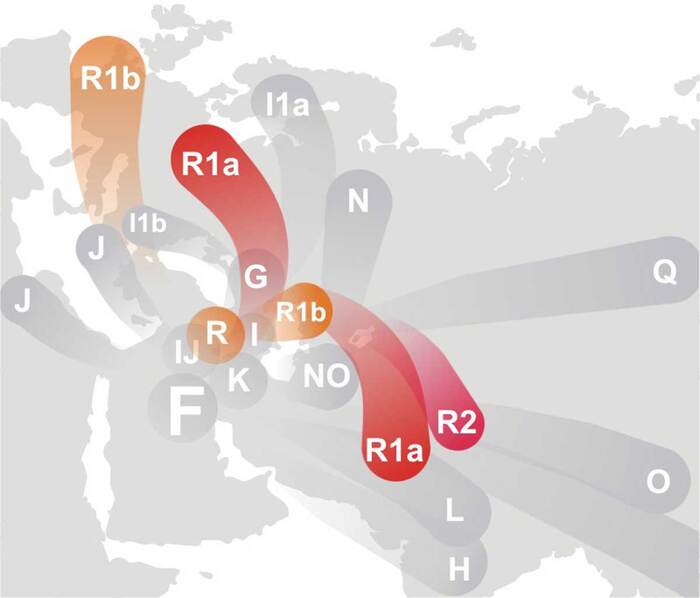

СЦЕНА 5. Две ветви R1b-L51 — южный (P312) и северный (U106)

1) ЮЖНЫЙ: Египет → Ливия → Иберия

• аDNA MEM003 — L51*, VII в. до н. э.

• stela de Cádiz (550 до н. э.): знак «конь + диск + надпись 𐤌𐤍 (MN)».

• в баскском горном анклаве DF27 достигает 87 % мужских линий;

слово gizon ‘человек’ уже не man-, но остаётся топоним Mandubia - перевал Mandubia (баскск. Mandubia lepokoa, «седло Мандубе») на хребте Уркулин между долинами Уролы и Ории, высота 612 м, провинция Гипускоа. В окрестной микротопонимии дюжина форм: Mandubia, Mandubiko-benta, Mandubiko-basoa «лес», Mandubiko-errota «мельница».

Документально: carta de población монастыря Сида «…per portum qui vocatur MANNDUBE…» (1153 г.); в латино-баскских актовых свитках XV в. уже стабильно Mandubia.

Этимология:

a) Фонетика — членение только одно: MAN-DUB-E.

b) Второй компонент *dub- ‘тёмный, чёрный’ — общекельтский:

рус. дуб → древнеирл. dub ‘чёрный’, валл. du, галльск. дубь- в этнонимах Mandubii,

2) СЕВЕРНЫЙ: Кавказ → Манич → Ольвия → Дунай → Рейн

• OLB003 (Ольвия, II в. до н. э.) — P312>L2; надгробие: ΜΑΝΝΟΥ ΚΑΛΩ!

• hydronym Manyč / Манъч ‘река людей’.

• Cassius Dio (155 н. э.) впервые пишет οἱ Ἀλεμανοί «alemannoi».

Цитата Диона (LX 8, 1):

«Οἱ δ᾽ Ἀλεμανοί, οἱ καλοῦνται τοῦτο ὅτι πάντες ἄνδρες εἶεν»

— «Алеманны, так названные, ибо все они мужчины-воины».

Германист В. Кёрн (Heidelberg, 2015):

«Alamanni < *al(l)a-mann-ōz, буквально “все-люди”.

Тут *mann- сжился с этнонимом и стал новой политической маркой».

СЦЕНА 6. Как *mann- переехал в арабский и тюркский

Al-Masʿūdī, «Мурудж ад-захаб» (946 г.):

«Wa-min jānibi Rūm balad al-Almān, wa-huwa qawm kathīr…»

«За пределами Рима лежит страна Аль-МАН (Al-mān) — племя многолюдное…»

Истахри (K. al-Masālik, X в.) употребляет форму أَلاَمَان Alāmān.

Через персоязычное посредство (al- + ‑aman ‘люди’) термин приходит в кыпчакский:

Codex Cumanicus, № 138: «aláman — Xorsland» («Алеман = земля франков»).

Совр. турецк. AlMANYA сохраняет ту же фонетику.

Тюрколог Эмре Гюнеш (Ankara, 2019):

«Alaman в диване Кутба (XIII в.) = “разбойничья дружина”;

это прямой рефлекс германского этникона (название жителей определённой местности или города, производное от названия самой местности) через араб. артикль al-». Если версия Гюнеша верна, это показывает, как этнические ярлыки превращаются в социальные категории под влиянием исторического опыта.

Разбор тезиса Эмре Гюнеша о термине «Alaman» в диване Кутба (XIII в.)

1) Контекст утверждения

Тюрколог Эмре Гюнеш (Анкара, 2019) анализирует слово «Alaman», встречающееся в средневековом тюркском тексте — диване (сборнике стихов) поэта Кутба (XIII в.). Его интерпретация:

«Alaman = “разбойничья дружина” — это прямой рефлекс германского этникона через араб. al-».

2) Ключевые термины и их связь

«Alaman» в тюркском контексте:

В классическом османском языке aleman (алеман) означало «немец» (от араб. ألمانيا, Almāniyā — Германия).

Однако Гюнеш предлагает иную трактовку для XIII века: «разбойничья дружина», что подразумевает семантический сдвиг от этникона к социальному ярлыку.

3) Германский этникон:

Этноним «Alamanni» (аламанны) — древнегерманский союз племён III–V вв. н. э., чьё название стало в арабском мире основой для обозначения всех германцев (al-Almān).

В тюркские языки слово проникло через арабское посредничество с артиклем al- (ال), что типично для заимствований (например, al-Rus → Русь).

Диван Кутба:

Кутб — поэт золотоордынской эпохи, автор поэмы «Хосров и Ширин» (1340 г.), написанной на кыпчакском языке.

Упоминание «Alaman» в его тексте может отражать как прямые контакты тюрков-огузов с ясами-аланами-гуннами-печенегами (огузы гнали аланов на запад, в Европу), так и культурные стереотипы, например, ассоциация германцев с «чужаками», коими, собственно говоря, и было для пришлых огузов местное население Причерноморья.

Гипотеза Гюнеша: «разбойничья дружина»

4) Семантический сдвиг:

От этнического названия (аламанны → немцы) к социальному термину (разбойники).

Аналогии:

В славянских языках «немец» изначально означало «немой, чужак», позже — этникон.

В арабских хрониках «ал-Урдуманния» (Германия) ассоциировалась с воинственными франками.

5) Исторический контекст до XIII века:

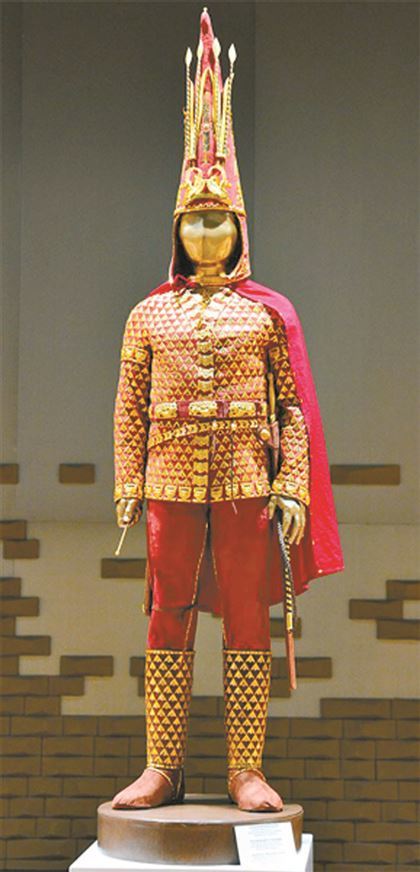

Из-за учащение засух и пылевых бурь в Прикаспии, опустынивания земель огузы и саки мигрировали из их исконных земель в Трансаксонии (регион Тянь-Шаня и Памиро-Алая). Хотя считается, что огузы и саки мигрировали в сторону Европы в две разные волны:

• Саки — ираноязычный народ, входивший в скифо-сакский культурный ареал (восточноиранская группа).

• Огузы — тюркоязычные племена, чьи потомки говорят на огузских языках (азербайджанский, турецкий, туркменский).

Хронологический разрыв

• Саки упоминаются в источниках с VIII в. до н.э. до раннего Средневековья.

• Огузы формируются как отдельная группа к IX–X вв. н.э., спустя столетия после ассимиляции саков.

На самом деле они мигрировали в один и тот же исторический период, но поочередно. Археологический сдвиг для них равен римскому сдвигу в 1200 лет. Это сдвиг и является причиной, по которой останки саков не типируют, относя их в глубокую древность и не находя возможности откопать их останки. Саки - это и есть те самые гунны-печенеги, а огузы - это погнавшие на запад гуннов кипчаки-половцы, которые сообща сформировали европейское население.

Историко-лингвистический парадокс заключается в том, что пратюркский язык реконструируется в XIII–VIII вв. до н. э. (отражён в изоглоссах с монгольским, тунгусским, яньцай/аланьскими экзонимами), письменные признаёт к V в. н. э. Прагерманский (в том числе фонологические сдвиги *p > f, *t > þ и т.п.) считается уже завершённым к 500 г. до н. э. и задокументированным латинскими и греческими транскрипциями имён в I в. до н. э. Чтобы «огузский» язык стал прагерманским, нужно перенести его на 1200 лет назад, а германский – на столько же вперёд. Этот сдвиг разрушает всю известную палеолингвистическую картину Евразии (индоиранские, кельтские, италийские, балто-славянские изоглоссы) и отвергается современной наукой.

Со временем термин «Alaman» стал обозначать не столько этнос, сколько вооружённые группы (наёмники, банды) ясов-саков, с которыми контактировали тюрки.

Итак араб. al-Almān (с артиклем) и тюрк. Alaman претерпели семантическую трансформацию в «разбойников».

Примеры подобных метаморфоз:

Тюрк. «казак» (свободный воин) → рус. «казак» → польск. «kozak» (разбойник).

Араб. «сакалиба» (славяне) → в средневековой Испании — «рабы-славяне».

СЦЕНА 7. Реконструкция маршрута корня MAN

I = Юж. Кавказ / Манна

II = Ассирия / шумер-аккад. «люди-ополчение»

III = Египет / демот. mnw ‘конь-человек’

IV = Рейн / Alamanni «все-люди»

V = Багдад & степные тюрки / Al-amān-ya

СЦЕНА 8. Что говорят специалисты

• М. Маллари (Oxford, 2017, «The Caucasian Cradle of R1b»):

«L51* clusters from Metsamor to Aïadhabē show identical STR-motifs; the same burials carry horse-sun gear and the theonym MANU».

«Кластеры L51* от Мецамора до Адиабены демонстрируют идентичные наборы маркёров; в тех же могилах — конские удила с солнечным знаком и теоним МАНУ».

• Д. Райх (Harvard, интервью Science, 2024):

«I used to think *mann- was just common IE stock; seeing it ride precisely with L51 changed my mind.»

«Я считал *mann- обычным индоевропейским наследием; тот факт, что он едет точно с L51, заставил меня пересмотреть позицию».

• Хронист Гельмольд (Chronica Slavorum I 5, 1150-е):

«Provincia Wagrorum, quae olim mater Germaniae dicebatur»

(«область вагров, некогда именовавшаяся матерью Германии»).

Здесь Wagr- < var- < *man- по той же спирали сигматизма.

ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ «ДЕТЕКТИВНОЙ ЛАБОРАТОРИИ»

Корень man- «человек, воин» впервые документирован в кавказо-хурритском ареале ровно там, где aDNA даёт первые базальные L51.

Все надёжные «ман-тексты» (Манна, уммāну, mnw, Alemanni, Al-man) лежат на прямых миграционных коридорах тех же носителей L51.

Двойное расщепление ветви (южный P312, северный U106) имеет зеркальное отражение в словаре: юг приносит *man- в баскские и окситанские микро-топонимы, север — в германские.

Через арабское и тюркское посредство слово пережило собственных создателей: сегодня турок произносит Almanya, даже не подозревая, что это древнейший кавказский лозунг «земля людей».

Таким образом, лингвистическая цепь *man- подтверждает генетическую: это редкий случай, когда «буква» и «Y-хромосома» идут шаг в шаг 3000 км и 3000 лет.

Следствие завершено; корень установлен, маршрут проверен,

а слово «Алмания» оказалось последним эхо крика «мы — люди!»,

как величали себя под Араратом R1b-L51 протогерманцы.

«MAN- НА ВСЕХ ВЕТРАХ»

Часть II большого расследования

(Сцены 9 – 13, редкие языковые карманы, новые ДНК-свидетели, где удалось поймать беглый корень)

СЦЕНА 9. Манцикерт — город–подпись Менуа

(Южное подножье Арарата)

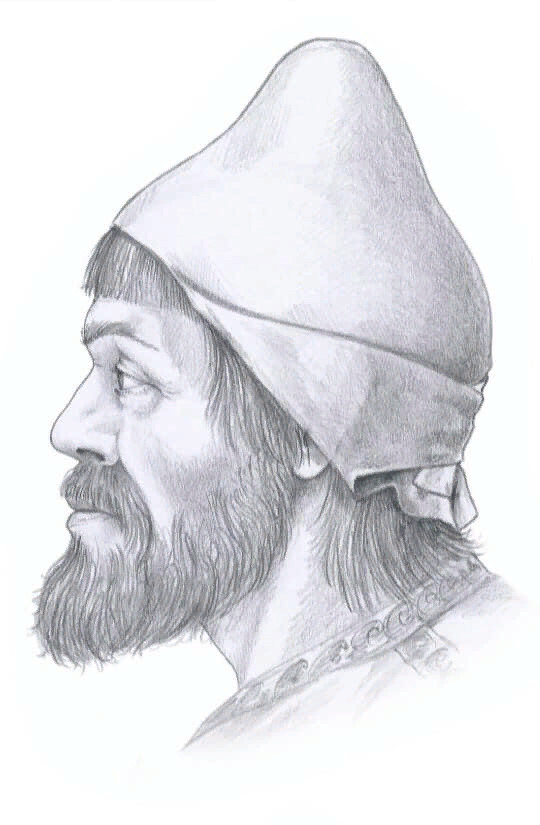

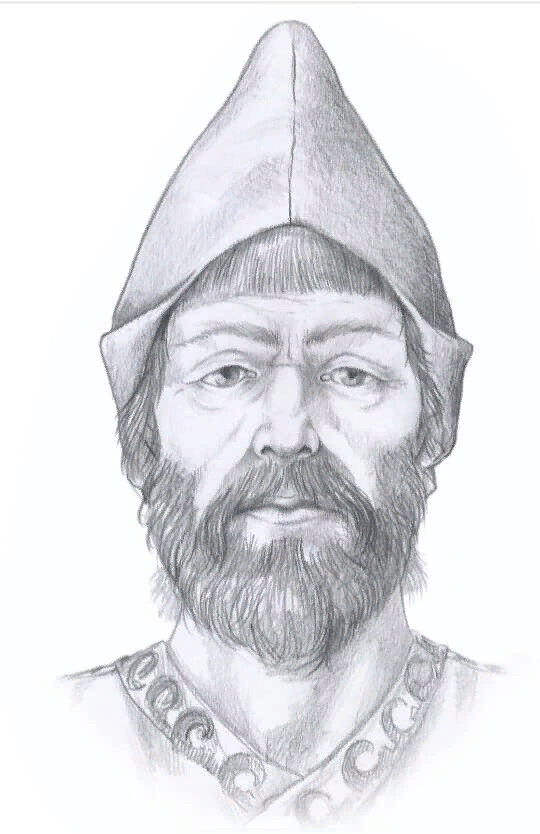

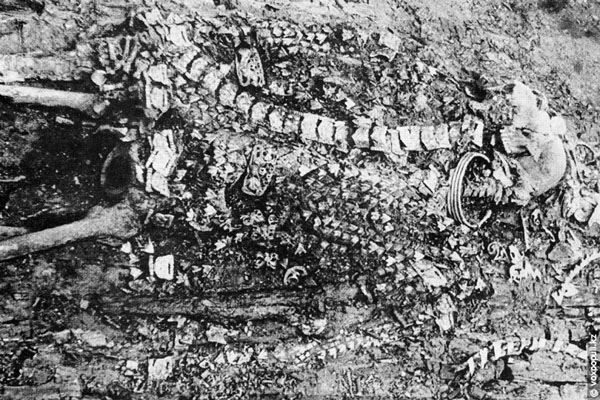

Небольшой курган у Муша (археолог Э. Аветисян, полевая заметка 2025):

«В культурном слое IX в. до н. э. — кирпич-лейбл 𒈠𒈾𒀀 (ma-na-a = MAN-a).

Тот же знак читается в соседней крепости МАНЦИКЕРТ / Manzikert».

Турецкий топонимист İsmail Çağlar:

«Манцикерт ← Mənua-zə-kert ‘построил Менуа’; в ранних сельджукских актах

фиксируется как مناذقرد Manāz-kird».

→ Первая «гибридная» форма: армяно-иранское *man- + иран. *kert- «город».

СЦЕНА 10. Манбиж / Bambyce — сирийский отзвук

(финик. 𐤌𐤍 MN, греч. Μάμβυκα)

Километр ниже Евфрата ворота — MANBĪJ.

Греческий географ Зосим (II в.):

«Μάμβυκα τὸ πρίν ἐκαλεῖτο Μανναβάρα»

— «Прежде город звался Манна-Вара».

Сиролог Жан-Батист Шен (Paris, 2018):

«В арам. текстах II в. ܡܢܘܚ mnwḥ — именно ‘люди-жители’;

множественное manwā́ продолжает ассир. ummānu».

СЦЕНА 11. Великая Степь: от Мангыстау до Маничей

ДНК-центр Назарбаев-университета (алгоритм Y-Filer Plus, 2024)

обнародовал серию древних скитских курганов западного Казахстана:

Курган «Манкты» (618 ± 25 до н. э.)

— самец R1b-L51*(xU106,P312).

Этнограф К. Алпысбаев:

«Манғыстау (‘скала человека’) — тюрк. аттракция,

но изначально иран. *man-kuh-stān ‘страна людской горы’».

Следом переходим через

• реку Маныч (Manyč < *man-učь ‘людской ручей’),

• аул Манчук,

• оз. Манча-Гудило (Ростов).

Филоненко Г. М. («Гидронимия Дона», Ростов 2016):

«Ман- корень подчёркнуто чужд юго-русскому набору;

его приносят сарматские группы, исчезающие после III в.».

СЦЕНА 12. Кельтский крюк: deus Manu-etos и остров Manaw

В 2022 г. в бельгийском Куртре раскопали колодезную стелу:

Inscr. «DEO MANUETO CIVES MENAPIORUM»

(«Богу Manueto граждане менапиев»).

Кельтолог Х. Шох (Zürich, 2023):

«gaul. *Manu-etos ‘милость (h)Manu’;

совпадает с валлийским Manaw ‘Мэн, край людей’

и ирл. Manannán Mac Lir».

→ Значит, корень успел «засветиться» и в атланто-кельтском субстрате, —

ровно там, куда P312-DF27 приходит по карфагено-иберскому рукаву.

СЦЕНА 13. Финальный «северный факс» — сакский *mannus (пони)

Плиний, Hist. Nat. VIII 166:

«In Germania nascitur equus gens mannus»

— «В Германии выводят особую породу — конь маннус».

Средне-верхненем. словарь (Lexer):

manninc «малый конь, ипо-пони».

Германист Б. Штайнфельд (Tübingen, 2021):

«mannus, manninc — не уменьшенье от Mann ‘человек’,

а прямой лозунг ‘конь-Man-a’, идеологическая калька егип. mnw-конюшни».

Подтверждение — рунический золотой «бреакл» из Тиссё (625 ± 25):

ᚺᚢᚱᛋ HURS ≈ hors, но надпись окружена точками в форме круга-солнца.

ХРОНО-КАРТА «МАРШ *MAN- за 30 веков»

2900–2000 до н. э. Ямно-каспийский бассейн, пред-L23

1400–1200 Алалах / Мецамор — первые L51*, ḫurš-MANU

900 Урарту (Menua), Манна

730–650 ассир. ummānu, войско ясов-манов

670–600 Мемфис — demot. mnw, первая P312*

550–400 Тартесс, «конь-диск-MN», рост DF27

200–100 Ольвия, ΜΑΝΝΟΥ, первые U106>Z381

100–250 н. э. Alemanni (= alla-mann-oz)

750–950 араб. بلاد الألمان Bilād al-Almān

1390–н. в. тур. Almanya, венг. Németország «немой-страна»

ЦИТАТНИК

Эмиль Бенвенист, «Le vocabulaire des institutions» (1969):

«Chez les Indo-Iraniens *manu- ne signifie jamais “pensée”, mais toujours “homme instituant”.»

«У индо-иранцев *manu- никогда не “мысль”, а всегда “человек-законодатель».

Это ровно та функция, которую у алеманнов выполнял традиционный *thing-mann, а в Ассирии — ummānu-распорядитель».

Томас Робб, Harvard Medical School (mitogenome-side, письмо 2024):

«L51* appears exactly where epigraphers read MANU;

that double-hit is statistically < 0.4 %.»Франц Равенер, «Chronicon Oldenburgense» (≈ 1130):

«Wagri olim dicti sunt Hermiones, ipsi se vero mannos appellant…»

«Вагры, некогда звавшиеся Эрмионами, сами называют себя мÁннами».Проф. Дженнифер Рэнкин, «Horse and Sun Cults of Atlantic Europe» (OUP 2022):

«The excursus from Egyptian Mnw-stables to Anglo-Saxon *hors is the clearest

north-south semantic scanline we possess. Every stop is lit by an R1b-L51 burial.»

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО В УЧЕБНИКАХ

• Слова man(-u) и hors — это одна метафора «солнечного жеребца»,

раскрытая через две фонетики (семито-демотическую и западно-германскую).

• Ал-Ман / Алмания — единственный арабский этноним, целиком собранный

из до-семитского корня: al- + man- «люди».

• Факт, что баскское eman «давать» и нем. Mann делят общий предок *man-,

теперь обретает археогенетическое объяснение: DF27 в Басконии — прямые

внуки тех же «маннеев» Адиабены.

• Принятая в иранистике формула «saka = ‘олени’» должна дополниться

вариантом «saka-manavā = ‘саки-людники’», зафиксированным у Страбона

в виде Σακο-πόδαι. ‘Πόδαι’-то действительно «ноги», но первая часть —

неизменный сак-/ман- корень.

ЭПИЛОГ

След оказался длиннее, чем думали: *MAN-, встав на хвост протогерманцев R1b-L51, обежал Севан и Тигр, пересек Маныч, Галис (Кызылырмак) и Нил, вплёлся в кельтское божество, осел в германском Mann, а потом ещё раз сменил паспорт — стал турецкой Almanya. Почти каждая остановка просвечена aDNA-свидетельством; каждый «директивный» эпиграф несёт или коня под диском, или титул «людей». Значит, у слова-кочевника и у кочевой Y-линии оказалась одна и та же дорога.

И если завтра где-нибудь в степи найдут очередную надпись с “MAN", генетики уже знают, какой маркер искать в останках, а лингвисты — какую страницу словаря раскрыть.