Водяное колдунство

В ролике показан принцип разрушения поверхностного натяжения воды.

Подборка опытов по поверхностному натяжению жидкостей

Данная подборка составлена из постов, которые я публиковал в своем телеграм-канале с физикой. Подборка состоит из классических опытов и демонстраций с кратким описанием.

Стягивание двух стержней силами натяжения

Существует в физике такое дивное понятие, как поверхностное натяжение жидкостей. Суть его довольно проста - поверхность жидкости представляет собой тончайшую пленку, как будто бы сделанную из резины или чего-то такого же упругого.

Причина натяжения пленки заключается в том, что между атомами и молекулами действуют силы притяжения - именно они ответственны за то, что у нас молекулы газа собираются в жидкость, а молекулы жидкости формируются в кристаллическую решетку твердого тела.

Если рассмотреть атом в середине жидкости, то другие атомы тянут его к себе со всех сторон, то есть, суммарная сила будет равна нулю. Однако атомы на границе жидкости притягиваются только нижними атомами, создавая ненулевую силу. Именно эта сила и ответственна за натяжение жидкостей.

В видео показана классическая демонстрация поверхностного натяжения жидкостей. С помощью мыльного раствора создается пленка между двумя металлическими стержнями. Эта пленка стягивает два стержня, будто пружинка.

2. Вода удерживается над стаканом силами поверхностного натяжения

Еще один классический эксперимент, который каждый может повторить дома, на работе, в детском саду, ...

В стакан наливают воду до краев и начинают дозированно увеличивать объем содержимого. Можно использовать пипетку или докидывать в стакан небольшие тела. Вода из стакана не начнет выливаться, а образует небольшую водяную 'шапочку'.

Аналогичный опыт проводят с монеткой.

3. Огромные капли ртути и золота

Мыльный раствор имеет коэффициент поверхностного натяжения 40 мН/м. Мы с вами видели, как мыльная пленка стягивала два металлических стержня.

Вода имеет коэффициент 73 мН/м. Мы с вами видели, как сила натяжения в воде способна удерживать 'шапочку' на стакане.

А вот ртуть имеет коэффициент ажно 470 мН/м! Это приводит к довольно интересной вещи - капельки ртути силами поверхностного натяжения стягиваются так, что представляют собой практически идеальные шарики, если они небольшого размера. С увеличением размера капли сил натяжения больше не хватает, и капля "расползается".

И если ртуть имеет коэффициент поверхностного натяжения 470 мН/м, то расплавленное золото - аж 1102 мН/м!

Поэтому при плавке золото собирается в большой красивый шарик, который даже при больших размерах имеет почти идеальную сферическую форму.

4. Капиллярный эффект

Поверхностное натяжение жидкости является причиной появления капиллярного эффекта.

Если окунуть кончик тонкой трубочки (капилляра) в жидкость, то жидкость начнет подниматься по трубочке на достаточно большую высоту. Затягивает жидкость туда как раз сила натяжения, которую постепенно уравновешивает сила тяжести.

Высота подъема зависит от двух факторов - она увеличивается при увеличении коэффициента поверхностного натяжения данной жидкости и при уменьшении диаметра трубочки.

Предлагаю вашему вниманию три опыта на эту тему.

5. Окрашивание растений за счет капиллярного эффекта

Считается, что благодаря капиллярному эффекту происходит очень важный процесс - питание живых растений водой. Вода поднимается по тонким капиллярам внутри стебля именно благодаря поверхностному натяжению жидкости.

Существует очень простой, понятный и красивый опыт, демонстрирующий капиллярный эффект в растениях. Если поместить белый цветок в подкрашенную воду, то через некоторое время (порядка нескольких часов) он окрасится в соответствующий цвет, поскольку краска вместе с водой будет подниматься по капиллярам.

В видео показан таймлапс этого замечательного опыта.

Крайне рекомендую к повторению! Цветку лучше оставить короткую ножку, поскольку так эффект проявляется быстрее.

6. Смачивание и не смачивание

Есть в физике поверхностного натяжения жидкостей такие понятия как смачивание и не смачивание. Если говорить простыми словами, то степень смачивания определяет то, как жидкость взаимодействует с той или иной поверхностью. В случае полного не смачивания жидкость останется практически идеальной сферой (как мы ранее видели с ртутью и золотом). В случае полного смачивания жидкость полностью растечется по поверхности. Поясняющую картинку прилагаю.

Если силы межмолекулярного притяжения между молекулами жидкости больше, чем между жидкостью и поверхностью, то мы наблюдаем не смачивание. Так ведет себя ртуть на стекле.

Если силы межмолекулярного притяжения между молекулами жидкости меньше, чем между жидкостью и поверхностью, то мы наблюдаем смачивание. Так ведет себя вода на стекле.

Посмотрим же на смачивание и не смачивание в эксперименте.

Капля воды на парафине (не смачивание).

Капля воды на стекле (смачивание).

Капля ртути (не смачивание).

И есть еще один волшебный опыт от Павла Андреевича. Если закоптить некоторую поверхность, а после капнуть на нее аккуратно водичкой, то капля воды будет вести себя как при полном не смачивании (практически). Очень симпатишно!

7. Смачивание и капиллярный эффект

Давайте посмотрим, как влияет смачивание на капиллярный эффект. Напомню, что чем меньше диаметр капилляра, тем эффект заметнее.

Если в сообщающиеся сосуды разного диаметра вливать воду, то наибольшая высота жидкости будет соответствовать трубке с наименьшим диаметром. Так происходит потому, что вода смачивает поверхность стекла, и капиллярный эффект направлен на подъем жидкости.

А вот если наливать ртуть, которая не смачивает поверхность стекла, то получим ровно обратную картину - высота жидкостного столбика будет наибольшей в трубке с наибольшим диаметром.

Причина такого поведения довольно проста. Молекулы воды сильнее притягиваются к стеклу, чем к друг другу, поэтому капиллярный эффект в них направлен на подъем жидкости. Чем уже капилляр, тем подъем выше.

Молекулы же ртути притягиваются сильнее друг к другу, поэтому они сопротивляются подъему и тем сильнее, чем уже капилляр.

Обратите внимание, что во всех случаях из-за капиллярного эффекта нарушается закон сообщающихся сосудов, согласно которому вне зависимости от формы сосуда жидкость должна находиться на одинаковой высоте.

8. Жидкости с разным поверхностным натяжением

Очень простой и симпатишный опыт.

Если поверхность воды засыпать пыльцой и поднести к пыльце на небольшое расстояние ватку с эфиром, то мы увидим, что пыльца отталкивается от ватки, как будто маленькие магнитики от большого магнита.

Объяснение предлагаю такое. При поднесении ватки эфир образует на поверхности воды тонкую пленку, которая ослабляет натяжение (коэффициент поверхностного натяжения эфира в несколько раз меньше по сравнению с водой). После отклонения палочки с ваткой пленка испаряется, и пыльца возвращается на место.

Поскольку эфир уменьшает коэффициент поверхностного натяжения, то на границе вода-эфир натяжение меньше, чем на границе вода-воздух, и большие силы стягивают пыльцу к краям.

Если капнуть в такую же жидкость с пыльцой мыльной каплей, то капля растечется в некоторую 'лужицу' на поверхности воды, и частицы вынесет за границы этой 'лужицы'. Так происходит из-за того, что вода натянута сильнее, чем мыльный раствор.

И еще одна очень интересная демонстрация - 'лодочка' из проволоки удерживается на поверхности воды силами натяжения. При добавлении пары капель мыльного раствора сила уменьшается, и 'лодочка' тонет.

9. Перетягивание жидкостной пленки на другой контур

Натянутую на контур жидкость довольно легко разорвать, поскольку она ведет себя как тонкая пленка. Ткнул пальцем и всего делов.

Однако если внести внутрь пленки еще один контур (в видео для этого используется нитка), то можно 'перенатянуть' жидкость на него. Выглядит это довольно эффектно.

Надеюсь, было познавательно.

P.S. По всем вопросам - Alexjuriev3142@gmail.com

Водяной мостик Ab initio

На Новый Год Дед Мороз подарил младшей дочке электрофорную машину (электростатический генератор Уимсхёрста). Они в 7 классе как раз закончили проходить электростатические явления. Мы тут же воспользовались подарком и провели с дочкой ряд интересных опытов, начиная от электростатического взаимодействия заряженных султанчиков, изготовленных из ёлочной мишуры, задувании пламени свечи «ветром» коронного разряда с кончика иглы, до исследования электропроводности пламени миниатюрной газовой горелки («турбо-зажигалки»).

Наиболее сложный для проведения в домашних условиях и красивый опыт мы с дочкой засняли на видео.

Речь идет о т.н. водяном мостике. Я, честно, не ожидал, что мощности электрофорной машины хватит, чтобы бороться с паразитной утечкой заряда за счет ненулевой электропроводности воды (даже дистиллированной), но я не хотел использовать опасные для жизни другие, более мощные источники высокого напряжения. Вы можете найти большое количество более красивых и профессиональных видео длинного (до 25 мм) водяного мостика на YouTube с использованием более мощных высоковольтных источников.

Например:

а также:

Оказалось, мощности электрофорной машины (максимальный ток: I ≈10 мкА, максимальное напряжение при нулевом токе U ≈ 40 кВ) вполне хватает. Мы, конечно не растянули водяной мостик до 25 мм, но четко наблюдали это интересное явление. Да, и дистиллированную воду я взял посовестившись с Дедом Морозом одной известной торговой марки, про которую пишут, что электропроводность этой воды примерно в пять раз меньше верхней границы, требуемой по ГОСТ.

Водяной мостик образуется между двумя стаканами с дистиллированной водой, если к стаканам приложено высокое напряжение. Это – электростатическое явление, ток в принципе через мостик не должен протекать, т.к. дистиллированная вода является диэлектриком. На практике, небольшой ток, конечно протекает, ведь даже в дистиллированной воде присутствуют заряженные ионы H₃O⁺ и HCO₃⁻, которые образуются благодаря растворению в воде атмосферного углекислого газа. Но этот ток скорее мешает явлению: ток разогревает водяной мостик, а также просаживает источник высокого напряжения (особенно если последний имеет ограничение тока). В идеале, если бы вода совсем не проводила ток, то можно было бы просто зарядить стаканы статическим электричеством и наблюдать висячий водяной мостик неограниченно долго.

Удивительно много было предложено самых смелых идей о природе этого явления, самый подробный обзор был опубликован в журнале Water 2010, 2, 381-410; doi:10.3390/w2030381, автор обзора Эльмар Фукс, название: «Can a Century Old Experiment Reveal Hidden Properties of Water?». Я выложил оригинал обзора здесь:

Я также поправил весьма отвратительный автоматический, выложенный на одном из каких-то левых сайтов, перевод, и выложил исправленную версию перевода здесь:

Этот обзор хорош тем, что в конце приводится исчерпывающий перечень ссылок на исследования по этой теме. Меня, честно говоря, ужаснул объем этого перечня, но академик Арцимович как-то сказал: «Наука — лучший способ удовлетворения личного любопытства за государственный счёт».

Некоторые авторы кинулись искать «тонкую структуру» воды, якобы молекулы воды плавают не по одиночке, а в воде образуются некоторые сгустки молекул, или какие-то микрольдинки, состоящие из порядка десятка (или десятков) молекул H₂O, выстроенных в определенном порядке. В доказательства авторы приводят отличия некоторых химических и физических свойств талой воды от воды обыкновенной (последняя постояла несколько часов при комнатной температуре). Я не берусь оспаривать, может в талой воде какие-то еще не до конца распавшиеся на отдельные молекулы микрольдинки и плавают, но только, какое отношение это имеет к обсуждаемому явлению?

Или, как вам это нравится? В воде спонтанно образуются какие-то когерентные домены из ориентированных определённым образом молекул воды, и эти домены могут объединяться и вытягиваться вдоль поля, благодаря чему вода ведёт себя в электрическом поле подобно ферромагнитной жидкости, помещенной в магнитное поле.

Работая над исправлением перевода встретил интересный англоязычный термин: Ab initio (с лат. — «от начала») — обоснование какого-либо явления из естественных законов природы без привлечения дополнительных эмпирических предположений или специальных моделей.

Если пользоваться методами «ab initio», то нет необходимости делать какие-либо предположения о сложной структуре такого вещества как вода на микроскопическом уровне.

Известно, что у воды, как у любого вещества есть такие макроскопические и хорошо изученные свойства, такие, как, плотность, вязкость, а также коэффициент поверхностного натяжения и относительная диэлектрическая проницаемость. На воду действуют внешняя сила тяжести, а также силы со стороны электрического поля. Оказывается, этих простых свойств вполне достаточно, чтобы качественно и количественно описать этот школьный эксперимент.

Я нашел интересный проект студентов МФТИ, где они, используя подход «ab initio» хорошо описали явление, показали, что сил поверхностного натяжения воды достаточно, чтобы удержать мостик навесу, а также показали, что водяной цилиндр не рассыпается на отдельные капли шарообразной формы (за счет тех же сил поверхностного натяжения) из-за того, что изнутри мостик распирается силой давления электрического поля.

Вот эта работа:

Для наглядности я привожу здесь иллюстрации из работы этих студентов.

Ребята, конечно, запутались в формулах, меня сразу смутил тот факт, что они ни разу не использовали величину относительной диэлектрической проницаемости воды, а ведь именно от нее зависит давление электрического поля на стенки водяного цилиндра. Но это, вероятно, были теоретики, чего только стоить одна их формула:

P = E²/(8∙π) - формула, в принципе - правильная, но записана в безразмерной системе единиц, в которой скорость света с=1, и не учитывает относительную диэлектрическую проницаемость воды. Поэтому я взял на себя труд перевести все формулы на нормальный технический язык:

У меня в СИ, у меня получилось следующее выражение для давления поля на стенки цилиндра:

P = (ε-1)∙ε₀∙E²/2, [Па]

Где:

ε ≈ 80 – относительная диэлектрическая проницаемость воды

ε₀ = 10⁷/(4∙π∙с²) ≈ 8.854∙10⁻¹², [Ф/м] – электрическая постоянная, скорость света: с = 299792458 м/с, (у студентов, очевидно ε₀ = 1/(4∙π) – безразмерная величина).

E = ΔΦ/L, [В/м] – напряженность электрического поля, ΔΦ, [В] – разность потенциалов на концах водяного цилиндра, L, [м] – длина водяного мостика.

Я не буду утомлять читателя выводом этой формулы для давления на стенки цилиндра, но тем, кому интересно, могу порекомендовать, например, посмотреть решение задачи №5, опубликованной в журнале Квант 2002, 5, 40-43 "Электростатическое поле в веществе":

Студенты совершенно справедливо приравняли работу сил давления при увеличении объема мостика (при увеличении его диаметра) к работе силы поверхностного натяжения, и таким образом из общих физических принципов связали радиус (или диаметр) мостика с величиной E – напряженностью электрического поля, и сравнили полученный результат с экспериментом. Мне особенно понравилось, что они, пожалуй, первыми учитывали только ΔΦ на концах мостка (они вычитали падение напряжения в самих стаканах).

Я не буду воспроизводить их выкладки в безразмерной системе единиц, приведу, лишь аналогичный результат, полученный в СИ:

E = √(2∙σ/(r∙(ε-1)∙ε₀)), [В/м],

Где:

√ - знак квадратного корня

σ = 7.86∙10⁻³, [Н/м] – коэффициент поверхностного натяжения воды

r [м] – радиус водяного цилиндра в метрах

Если подставить значение r = 0.25∙10⁻³ (для диаметра мостика 0.5 мм), то получится обратная величина

1/E = 3.33 мм/кВ (длина мостика в миллиметрах на киловольт), при этом учитывается падение напряжения только на концах самого мостика. Эта величина очень близка к полученной студентами в экспериментальной части работы.

В заключение, хочу отметить, что подход «ab initio» часто дает более простое и наглядное объяснение явления, и не требует привлечения дополнительных эмпирических предположений или специальных моделей, например, каких-то структурных особенностей такого простого вещества, ка вода.

Почему вино плачет? Часть 1

Возможно вы замечали интересное явление в бокале вина. Оно называется "винные слезы" и выглядит так:

Эффект "винных слез"

Кто-то даже говорит, что на появление этих слез влияет качество вина. Мол, если вино плачет, то оно хорошее. А плачет, наверное, от счастья, да?:) Но мы-то люди с вами любопытные и не будем верить на слово таким утверждениям. И выясним, почему оно все-таки плачет.

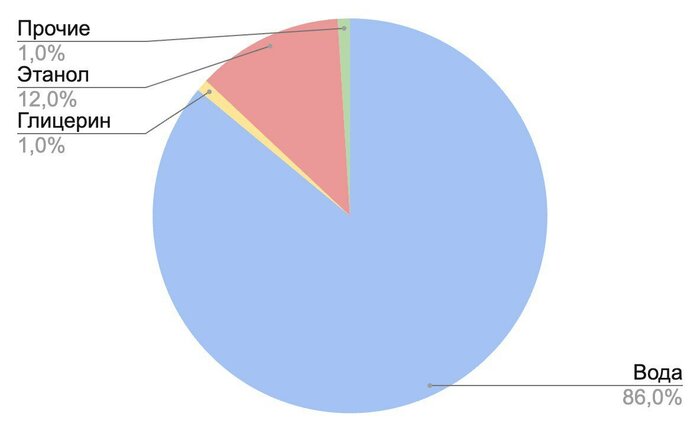

Разберемся, что же такое вино, на примере красного [1]:

Примерный химический состав вина

Под прочими веществами подразумеваются различные органические кислоты, дубильные вещества и фенольные соединения. В данном контексте они нас не будут сильно интересовать, в отличие от этанола.

Что такое этанол? Это вещество, относящееся к классу спиртов. Разумеется, оно отличается от воды химически, физически и органолептически. Вспомним Узнаем основные характеристики этанола:

Этанолсодержащие жидкости рекомендуется хранить с закрытой крышкой, потому что этанол - летучий и быстро испаряется;

Плотность этанола ниже, чем воды. Плотность этанола - 0,8 г/см3, плотность воды - 1 г/см3.

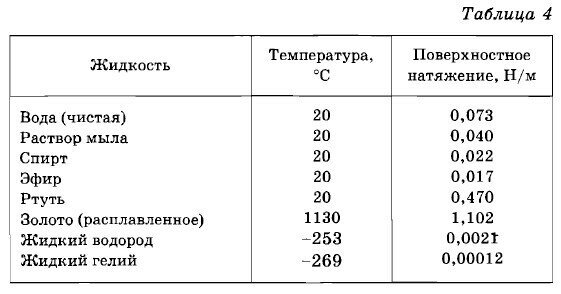

Очень важный момент. Коэффициент поверхностного натяжения у спирта ниже, чем у воды. 0,022 H/м против 0,073 Н/м. И у мыла, заметьте, коэффициент меньше, чем у воды (0,040 H/м), это пригодится.

Таблица коэффициентов поверхностного натяжения некоторых жидкостей

Что такое коэффициент поверхностного натяжения и почему он здесь важен?

Я намеренно не буду вводить сюда сложные формулы и определения из учебников. Не потому что я их не знаю или они не важны, я просто хочу объяснить это удивительное явление "на пальцах".

К нашей задачке мем отношения не имеет, но вы все равно посмотрите:)

Если налить любую жидкость в стакан, то поверхность жидкости превратится в своеобразный натянутый батут. Мы можем положить на поверхность иголку (заранее потерев ее о пальцы или масло, чтобы нанести тоненькую жировую пленку), и она не провалится. На иголку помимо силы тяжести и выталкивающей силы (их просто имеем в ввиду, что они есть. я их для приличия написала) действуют также силы поверхностного натяжения, которые эту иголку тащат вверх. Жировая пленка обволакивает иголку. Тут, конечно, нужно поговорить про смачивание, но не в этот раз :) Заметим только, что масло нам нужно в качестве оборудования для наглядности эксперимента с жидкостями. Посмотрим на иголку, плавающую в воде и вспомним таблицу, приведенную выше:

Коэффициент поверхностного натяжения, упомянутый ранее, обозначается буквой σ (сигма).

σ_воды = 0,07 Н/м (держим в голове)

Игла, смазанная маслом, держится на поверхности воды

А теперь аккуратно нальем в ту же емкость концентрированный мыльный раствор:

Добавление мыльного раствора в воду

Все, иголка провалилась! Струя воды не касалась иголки, не топила ее специально. Вспомним таблицу:

σ_воды = 0,07 Н/м (держим в голове?)

σ_мыла = 0,04 Н/м (сравниваем в уме)

Коэффициент поверхностного натяжения у мыла меньше, чем у воды. Будет ли тут в точности 0,04 Н/м? Не факт. Но значение σ у мыльного раствора будет точно меньше, чем у воды. Именно это принципиально важно в этой ситуации.

Что произошло ооооочень простым языком:

Поверхность жидкости стала слишком ленива, чтобы удерживать иголку.

Вопрос на подумать: если вместо мыльного раствора добавить спирт, то результат будет таким же? (ответ в конце статьи).

Возвращаемся к физике. Когда нам лень что-то делать, то мы говорим о том, что у нас мало энергии. Так и у поверхности жидкости: поверхностная энергия при добавлении мыльного раствора стала меньше. Также из-за уменьшении σ, уменьшилась и сила поверхностного натяжения, которая удерживала иголку. Приведу формулы, они несложные:

W = σ • S

W - поверхностная энергия (Дж), σ - коэффициент поверхностного натяжения (Н/м), S - площадь поверхности (м2).

F = σ • l

F - силы поверхностного натяжения (Н), σ - коэффициент поверхностного натяжения (Н/м), l - длина контура, ограничивающего поверхность жидкости (м).

По формулам все справедливо: площадь поверхности осталась прежней, а вот сигму мы изменили путем введения мыльного раствора. Следовательно, уменьшилась поверхностная энергия.

Уменьшение сигмы также привело к уменьшению сил поверхностного натяжения, которые тянули иголку вверх. Ведь длина иголки не менялась.

Вы еще не забыли, что речь-то идет о вине? Немного терпения, я все помню!)

Примем во внимание один простой, но важный факт: в физике все лениво. Как нам лень по утрам вставать на работу и учебу, так и в физике веществам лениво находиться в более напряженном состоянии, чем они могли бы находиться. В данном вопросе для нас будет важно понятие поверхностной энергии, введенной выше.

Согласно принципу минимума свободной энергии [2]:

Любая фаза будет стремиться самопроизвольно уменьшить свою поверхностную энергию.

Убедимся в этом наглядно:

Действие мыльного раствора на поверхность

В воду были насыпаны блестки, которые заняли поверхность. Поверхность обладала своей энергией, и все было спокойно. После этого в жидкость была опущена палочка, заранее потертая о твердое мыло. И блестки раздвинулись!

Помним:

Поверхностная энергия: W = σ • S

Коэффициент поверхностного натяжения σ_мыла меньше, чем у воды

Любая фаза будет стремиться самопроизвольно уменьшить свою поверхностную энергию

Уже поняли, почему мыло "раздвинуло" блестки? :) Верно, чтобы занять как можно бОльшую площадь, ведь тогда поверхностная энергия уменьшится. И вновь лень победила! Только на этот раз физическая.

Зафиксируем:

Жидкости с меньшим, чем у воды, коэффициентом поверхностного натяжения, стремятся занять на ее поверхности бОльшую площадь, чтобы уменьшить поверхностную энергию.

Ключевые моменты мы разобрали. Во второй части обсудим, а причем тут вообще это мыло, какое отношение оно имеет к вину? Буду рада вашим честным отзывам и комментариям!

А пока ответ на вопрос:

Если вместо мыльного раствора добавить спирт, то результат будет таким же?

Так как коэффициент поверхностного натяжения у спирта меньше, чем у воды, то при его добавлении в воду он уменьшит силы поверхностного натяжения, и иголка утонет.