Ответ на пост «"Римский дамаск"»1

Здесь нет никакой тайны. Дело в том, что фосфорное железо не только твердое, оно еще и хрупкое. Фосфор в стали - вредная примесь и вызывает хладноломкость. Чтобы сердечник меча получился достаточно твердым и вязким и применялась технология кузнечной сварки.

Вообще следует прослеживать не саму технологию, а смотреть на качество стали во времени. Например, в десятом веке на Руси сталь и железо были довольно высокого качества, но со временем качество падало, хотя с развитием технологии, по идее, должно было улучшаться. Поэтому, качественная доэвтектоидная сталь, поначалу шедшая на сердцевину римских мечей с ухудшением ее качества, была заменена железом разного состава. Потому что после закалки сталь с большим количеством фосфора очень хрупка. После того, как технологии получения стали (и новые месторождения) позволили получать сталь высокого качества, сразу же и отказались от сварных трудоемких технологий.

Вообще качество стали влияло не только на технологии изготовления, но и на саму форму. Например, всем известный кукри появился только благодаря высокому содержанию серы в двух старых известных непальских месторождениях руды.

Если кому интересно про старинные технологии железообработки и как они влияли на развитие оружейного дела - пишите. Расскажу.

Средневековые мечи и как их создавали

В прошлый раз мы кратко рассмотрели римские технологии изготовления мечей, здесь посмотрим, что творилось в Средние века. «Темные века» были эпохой поиска и экспериментов – оружейники пытались воспроизвести римские подходы, но видимо, уже утратив знания о том, как правильно нужно изготавливать дамаскированные клинки. Однако, уже к XII веку эксперименты уступили место какой-никакой, но общей технологии. К XI веку, вероятно, прекратились поставки превосходного сырья из государства Саманидов [1], так что к XII веку производство качественных стальных мечей на полшишечки наебнулось. Кроме того, восточные побережья манили прогрессивных европейцев теплым климатом и прекрасными пляжами, для чего понадобилось значительное число мечей. Как я думаю, это одна из причин, почему в XI-XII веке оружейники резко вернулись к проверенным тысячелетиями технологиям сварки мягкого сердечника и твердых режущих кромок.

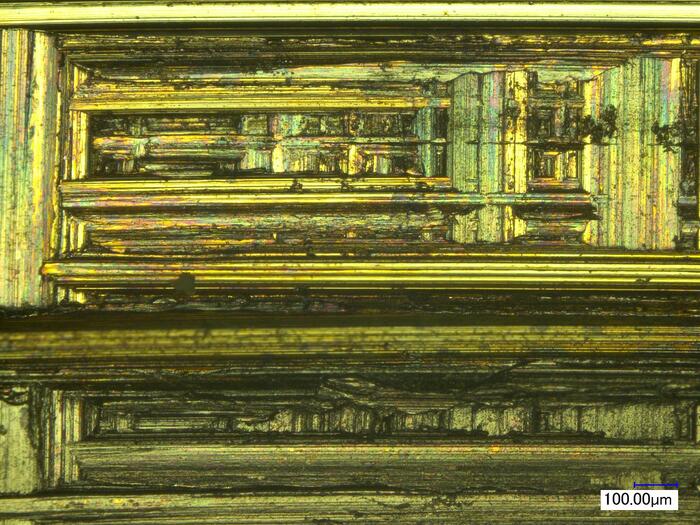

Так, например, сделан меч из кладбища в Дабеке (польская деревня), который датирован XI-XII веками, к сердечнику с содержанием углерода 0,1-0,3 % приварены стальные (0,6-0,7 %) кромки с твердостью 342 по Виккерсу [2].Также сваренным из нескольких слоев был меч, найденный на берегу реки Адидже в Италии [3], внешние кромки которого были науглерожены до 0,8-0,75 %, в то время как центре преобладали ферритные зерна. При этом микротвердость изменялась от 105 по Виккерсу в центре до 179-181 по краям.

Эта технология была чрезвычайно популярна и использовалась также и для полуторных мечей, например, образец из Шотландии 1410 года [4]

Изначально, авторы исследования хотели по анализу шлаков определить место изготовления меча, попутно их химический состав продемонстрировал, что и сырье для режущей кромки и сердцевины было тоже различно. Ну, и конечно, линия сварки, шлаковые включения – все это убедительно говорит о том, что к мягкому сердечнику (0,1 % углерода) были приварены режущие кромки (процент углерода гуляет, доходя до 0,8%).

Аналогично изготавливались рапиры в конце XVI начала XVII века в Золингине [5-6]. Офицерский меч середины XIX века из Толедо [7].

А вот, к примеру, сабли, изготовленные в 1898 году компанией Weyersberg Kirschbaum & Cie для аргентинской кавалерии уже демонстрируют иной подход [9]:

В отличие от всех, упомянутых здесь клинков, они не состоят из мягкого сердечника и твердых кромок, а представляют собой однородную сталь высокого качества. Почему клинок из Толедо 1850 года выше изготовлен по «старой» технологии, а эта сабля иначе? Дело в том, что эти замечательные сабли были изготовлены в мартеновской печи, а первую плавку Пьер Мартен сделал 8 апреля 1864 года.

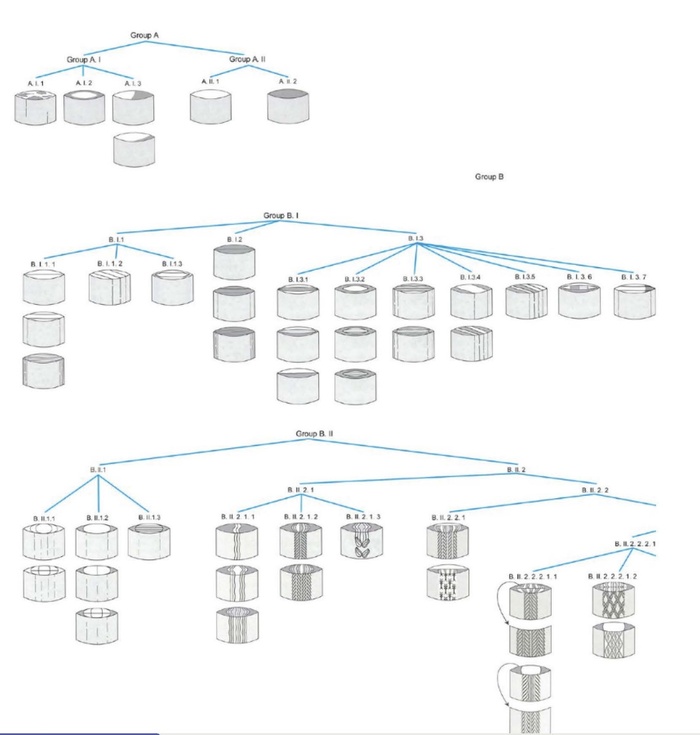

Однако, это была не единственная технология. Есть достаточно масштабная типохронология в книге Гжегожа Забински [10], я не буду приводить ее целиком, ограничусь просто иллюстрацией, она достаточно наглядна:

Не стал стыковать две картинки, сорян - не силен в программировании.

При всем разнообразие типов мечей, для общего понимания достаточно оперировать тремя категориями:

1. Уже известный нам тип мягкого сердечника с приваренными кромками, наиболее популярный и использовавшийся до XIX века

2. Меч, выкованный из одного куска стали. Подразделяется на два подтипа

2.1. Однородный кусок с характеристиками одинаковыми как для сердечника, так и для краев.

3. Поверхностно науглероженный меч.

4. «Узорная сварка» или дамаскирование – меч, у которого сердечник был выполнен из сваренных брусков, к которому как правило приваривали режущие кромки.

Все три способа (за исключением 2.1) необходимы были для сочетания двух качеств – пластичного меча и одновременно твердого по кромкам и все (ну почти) они на выходе имели сердечник из низкоуглеродистой стали или даже железа и более твердые режущие части.

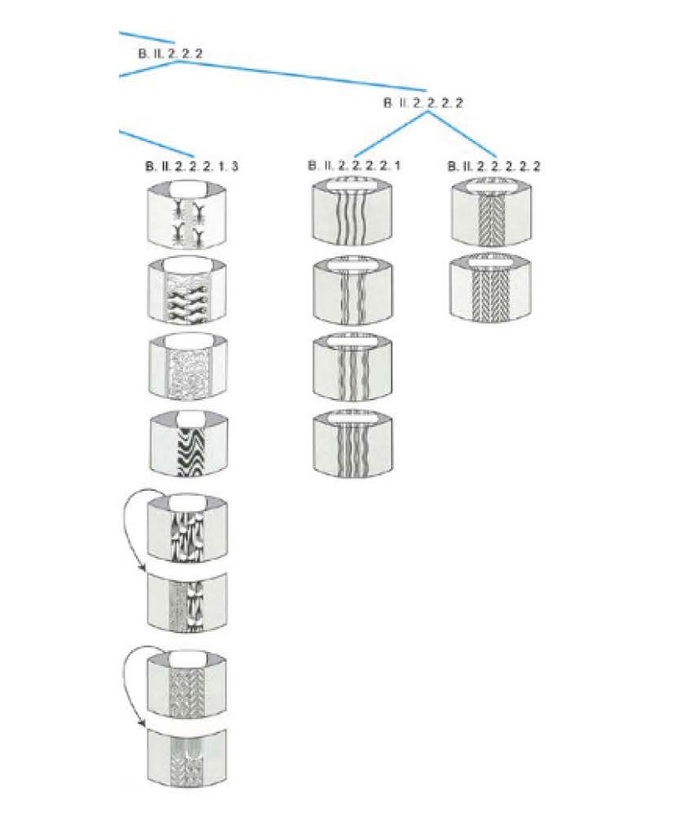

Чтобы примерно понять популярность тех или иных технологий в Средневековье я свел данные из книги Алана Уильямса, Гжегожа Забински [здесь были ссылки на примечания, но они пали смертью храбрых в бою с версткой пикабу. Помянем], сгруппировав по 5 наиболее частым категориям. Суммарно вышло 87 мечей, наибольшее количество которых относится к XIV и XV векам (31 и 24 образца соответственно). На исчерпывающую выборку я не претендую, уверен, ее можно дополнить, но исследований с большим количеством мечей для этого периода мне не известно.

Тем не менее, статистика дает примерное представление о популярности тех или иных методов изготовления. Категория меч из одного куска, сделанный рукожопым мастером – это категория клинков, в которых, как правило, отдается предпочтение низкоуглеродистой стали с твердостью до 200 HV по Виккерсу. Их относительно мало, но мне думается, что они были всегда и даже в XVI-XVII веках, но в выборку не попали в силу малого количества мечей для этих эпох (я собрал всего 13 образцов). На самом деле в условном XII или XIII веке, вооруженный таким мечом человек был не особо беззащитным, поскольку твердости в 150-200 вполне хватало для пробоя кольчуги, которая была сделана из мягкого железа, но при этом стоил он очевидно не дорого.

Мягкий сердечник с приваренными кромками – это золотой стандарт, который использовался вплоть до XX века, однако, как можно видеть, его популярность постепенно падает к XV-XVII векам, уступая место технологии поверхностного науглероживания. Этот способ сложнее, чем сваривание мягкого сердечника с полосками стали, однако, дает мягкий градиент изменения содержания углерода от кромок к центру, при этом режущая часть отделено демпфирующей полосой троостита. Здесь нужно понимать, что меч, изготовленный методом поверхностного науглероживания не обязательно лучше остальных, до индустриальной эпохи ключевым вопросом была прямота рук конкретного оружейника, поэтому эта статистика отражает не столько качество мечей, сколько сложность их изготовления.

Тем не менее, некоторые выводы вполне очевидны в XII-XIV века среднестатистический рыцарь, скорее всего, был бы обладателем клинка, выполненного путем сварки. В конце XIV – XV веках более обеспеченные слои получали бы мечи, сделанные методом поверхностного науглероживания, а пехотинцы как повезет (в смысле либо из одного посредственного куска металла, либо криво сделанные «сварные»). На самом деле, если вспомнить эволюцию доспехов из моей прошлой статьи, то картина будет примерно понятной – несмотря на очевидный прогресс металлургии в XIII-XVI веках, одновременно шел процесс укрупнения армий, которые требовали не штучные образцы шедевров кузнечного мастерства, на которые мы сейчас с воздыханием смотрим в музеях, а много оружия среднего качества. К примеру, из двух польских кордов XV века (типологически он близок к фальшионам) тот, что побогаче был выполнен по технологии поверхностного науглероживания, а более простой с помощью сварки мягкого сердечника с режущими кромками [13]

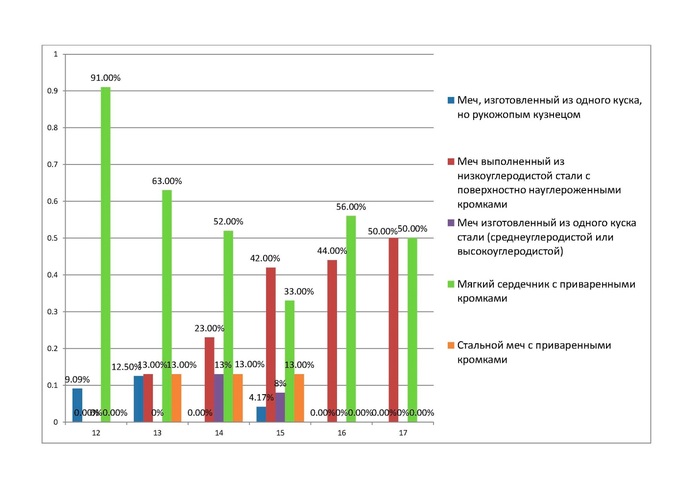

Корд из Варты

К сожалению, явно выделить пехотные мечи достаточно сложно, металлография мечей ландскнехтов могла бы пролить свет на массовое качество, но мне такие исследования неизвестны. Там где исследователи выделяют именно продукты массового производства, мы видим, откровенно отвратительное качество – к примеру, меч XVI века с корабля Мэри Роуз, имеет режущую кромку толщиной всего 2 мм и придет в негодность, после нескольких заточек [17]. По иронии судьбы, меч, который должен был умереть раньше своего хозяина, пережил его на столетия.

Или другой пример массового производства - позднесредневековый меч из Гданьска (XIV-XV) века имеющий микротвердость всего 116 HV по Виккерсу [18]. Но опять-таки – это выдающиеся примеры, на которые исследователи обратили внимание из-за их отвратительного качества, для того, чтобы понять насколько утверждение плохой меч=пехотный/массовый соответствует истине, нужна куда более значимая выборка.

Есть еще одна особенность, которую я заметил, отличающая развитие мечей от доспехов – меньшие темпы эволюции. Даже самый посредственный доспех XVI века будет находиться на совершенно другом уровне в сравнении с броней XII столетия. С другой стороны, мечу XVI века мы легко найдем аналог и в XII, и в VI, и в I в. н.э. В данном случае, я говорю о внутренностях меча и его технологии изготовления, типологически естественно клинки заметно менялись. Что иронично, появление доменных печей в Европе привело к тому, что в них началось «массовое» производство посредственных мечей, которые уступали по качеству своим предшественникам [18]. Я бы связал этот парадокс с тем, что цена ошибки, при изготовлении меча значительно меньше, чем доспеха. Во-первых, большая толщина клинка позволяла использовать более сложные технологии, вроде сочетания разных свойств металла [19], при этом утяжеление доспеха – это очевидный недостаток, а вот с мечом все не так однозначно.

Ну вы поняли, да?

Во-вторых, меч, он как УАЗ-буханка – сразу получился удачным, технология сочетания мягкого сердечника с твердыми режущими кромками оказалась настолько эффективной, что сохранялась вплоть до конца XIX века.

В-третьих, даже самые посредственные мечи были долгое время вполне эффективны против кольчуг. Не в том смысле, что прорубали их легко (как раз нет), а в том, что даже твердости в 150-200 вполне хватало, основная проблема была в том, что обеспечить руками нужную энергию удара. Ну, и наконец, против воинов куда эффективнее работала экономика – дешевле обеспечить воинов мечами, нежели доспехами, а против костей хватает даже твердости в сотню по Виккерсу.

Видимо, это же объясняет «гуляющее» качество мечей, причем от эпохи это никак не зависит – от римского периода до индустриальной эпохи говорить о некоем «среднем уровне» не приходится, мы встречаем как шедевры кузнечного мастерства, так и поделки автор которых, видимо крепко бухал. Иначе я не могу объяснить некоторые мечи, в которых мастер умудрялся приварить мягкие (!) кромки к жесткому сердечнику, иначе говоря, вместо гибкого и острого клинка, сделать ломкий и тупой. Причем таких примеров я видел три, правда вряд ли их делал один и тот же мастер, ведь первый такой меч римский, а два других средневековые. И это только один из примеров – криво закаленные лезвия, мечи науглероженные до состояния чугуна (иначе говоря, ломкие - этим отличались мечи "Ульфберта"), плохо приваренные кромки, которые впоследствии трескались по шву и т.д. и т.п.

Заключение

Давайте подытожим теперь все, что мы знаем про технологии производства. В республиканскую эпоху Рима мечи делали из одного куска той стали, которая была под рукой [20]. С начала тысячелетия стандартом производства мечей Рима была технологии приварки режущих кромок к мягкому сердечнику, во II-III веках происходит достаточно резкий переход на узорную сварку (центр клинка становится композитным), после крушения империи эта технологии сохраняется в Европе, однако, понимание технологического процесса, судя по всему, теряется, поэтому «дамаскирование» становится чисто декоративным элементом, вроде спойлера на жигулях, пацаны одобрительно гудят, но зачем оно надо никто и не помнит. В XI-XII веках происходит откат на старую технологию «мягкий сердечник/режущие кромки», так продолжается до XIV века, когда популяризуется техника поверхностного науглероживания, она сосуществует параллельно со сваркой в XV-XVII веках (насколько я могу судить, наиболее богатые слои предпочитали заказ именно науглероженных клинков, массовое производство все также стояло на «проверенной» сварочной технике). Техника сварки мягкого сердечника с режущими кромками продолжает использоваться вплоть до XIX века.

Хотя-а…

З.Ы.

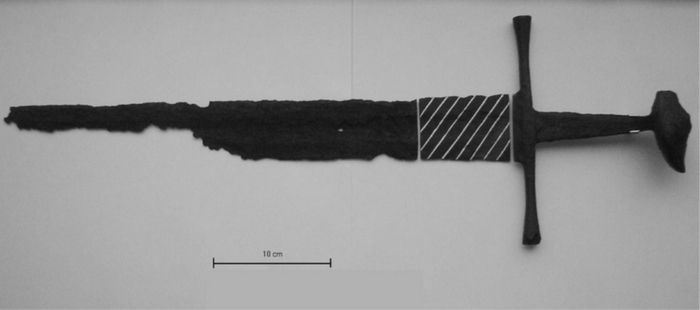

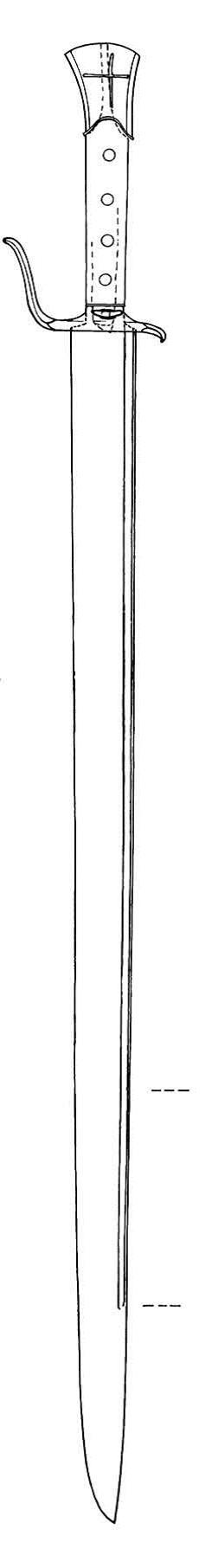

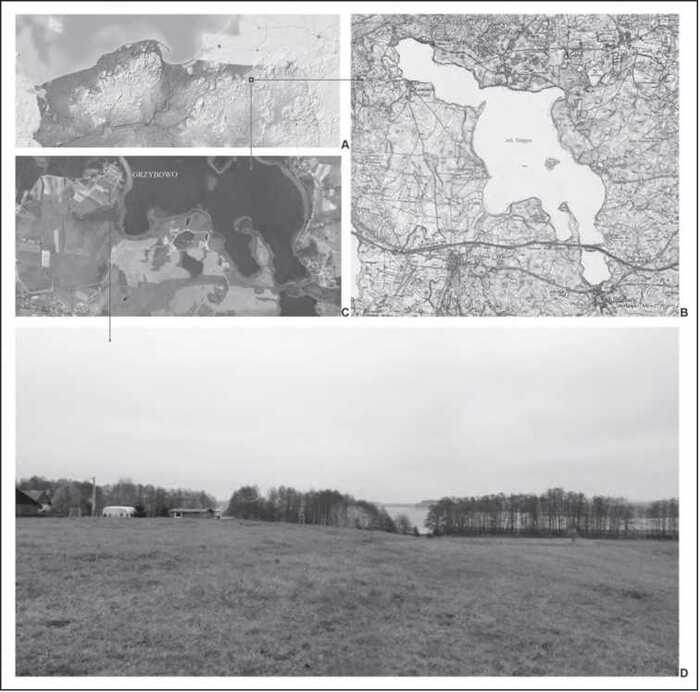

Картинка места находки, которая нужна для того, чтобы разбавить текст и которую все равно никто не будет рассматривать.

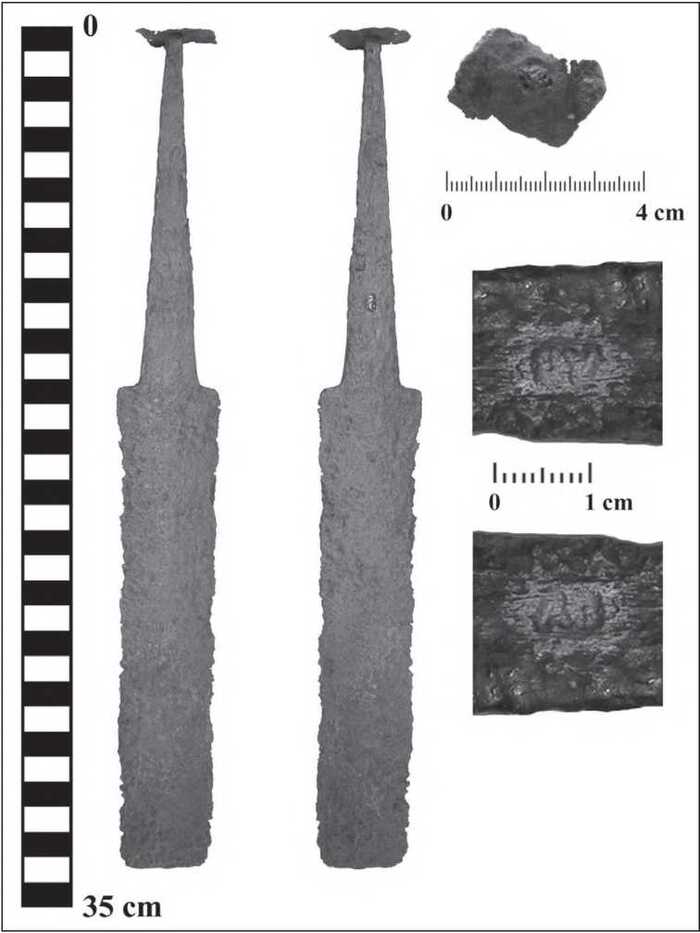

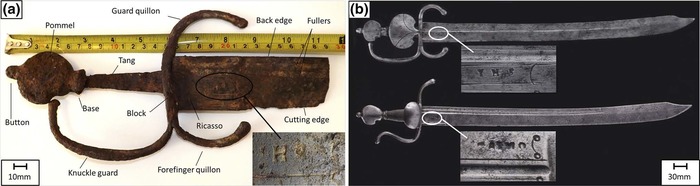

Датировка достаточно широкая I-IV в. н.э. я бы сузил ее до II-III в. по ближайшему родственнику из Иллерупа, но не настаиваю. На мече угадывается фрагмент римского имени вроде Publius, Iunius, Iulius или Iustulus. Меч был сломан, на кромке остались следы, вероятно, свидетельствующие о боевом применении.

Начиналось исследование достаточно рутинно – меч отдали на металлографический анализ доктору технических наук Янушу Стемпински в Горно-металлургической академия имени Станислава Сташица. Результаты были обескураживающими – клинок содержал углерод в количестве 0,7 %, твердость кромки 469 HV по Виккерсу, а в центре 337 HV. Содержание шлаков в стали в трех точках составляло 0,05%; 0,10% и 0,057% соответственно. Меч был выкован из цельного куска стали, равномерно науглерожен и закален, причем металл прошел через жидкую фазу. Финальный вывод доктора Стемпински – меч выкован по технологиям, соответствующим индустриальной эпохе.

Для перепроверки был вырезан другой образец, повторены испытания – результат тот же.

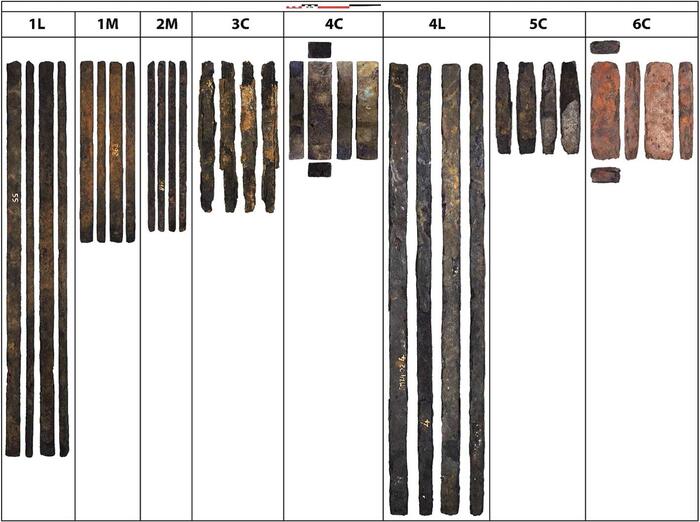

Тут стоит отметить, что один из авторов исследования – Гжегож Забински, уже имел дело с клинками, которые обладали признаками технологий явно не соответствующих эпохе. В частности меч из Гданьска XV века, меч из коллекции Замкового музея в Мальборке (инв. № MZM/146/MT) и несколько клинков из частных коллекций [22]. Проведя скрупулезный анализ на основании химического состава стали, состоянии клинка и иных факторов он выявил в них подделки XIX-XX веков. К аналогичному анализу он приступил и в исследовании римского меча, в качестве объектов для сравнения было выбрано свыше 300 металлических изделий разных веков. Кроме того, также проводился анализ с уже известными нам исследованиями Майкла Фулфорда [23] римских стержней, найденных после кораблекрушений, который я упоминал [24]. Дело в том, что анализ шлаковых включений показал их чрезвычайно низкое содержание в стержнях, так в образцах типа 1M, 2M, 6C, 1L его показатель не поднимался выше 1,5 %, а в некоторых пластинах римских доспехах и вовсе составлял 0,2%, иначе говоря, этот меч имел технологических родственников в среде доспехов, видимо, также прошедших через жидкую фазу, правда, находились от меча они на расстоянии больше 2000 км - в Виндоланде.

В итоге в этот раз вывод оказался совсем не таким, как в обзоре подделок средневековых мечей – судя по всему меч действительно римский, однако, сделан с использованием процесса, схожего с бессемеровским, томасовским или Сименса-Мартена. Или попросту говоря, технологий появившихся в XIX веке.

Финальное заключение авторов, на мой взгляд, прекрасно, вкратце оно звучит так – «меч по ходу римский, мы никак не смогли подтвердить то, что он является подделкой, однако, он сделан по технологиям индустриальной эпохи в связи с чем, нуегонах этот вывод, давайте поищем еще такие же мечи». Поэтому предлагаю присоединиться к этому выводу - не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не доменная печать и даже не пудлинг. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальных просто не найдут.

З.Ы.Ы. К сожалению, сейчас верстка пикабу не прожевывает списки из ворда, поэтому все ссылки "полетели" и правились руками. Могут быть некоторые несовпадения, приносим извинения за доставленные неудобства.

Примечания

1. Williams A. The Sword and the Crucible: A History of the Metallurgy of European Swords up to the 16th Century. – Brill, 2012. P. 187, далее Williams A., 2012

2. Ościłowski J. Two Early Medieval Swords from the Masovian-Prussian Borderland //Fasciculi Archaeologiae Historicae. – 2017. – Т. 30. – С. 131-141.

3. Mapelli C., Nicodemi W., Riva R. F. Microstructural investigation on a medieval sword produced in 12th century AD //ISIJ international. – 2007. – Т. 47. – №. 7. – С. 1050-1057.

4. Photos-Jones, E. (2001) "Made in Scotland?": sword-making in Scotland in the 15th and 16th centuries in the recent context of recent archaeological evidence. In: Freeman, P.W.M. and Pollard, A. (eds.) Fields of Conflict : Progress and Prospect in Battlefield Archaeology : Proceedings of a Conference held in the Department Of Archaeology, University Of Glasgow, April 2000. Series: BAR international series, 958. Archaeopress: Oxford, pp. 61-73. ISBN 9781841712499

5. Marc Gener-Moret "Metallographic study of some 17th and 18th c, European sword (rapier) blades" // Published in “2nd International Conference Archaeometallurgy in Europe 2007. Selected papers”, 2009, Associazione Italiana di Metallurgia, p. 282-293. ISBN 88-85298-71-0.

6. Valle J. M. P. La espada ropera española en los siglos XVI y XVII //Gladius. – 1983. – Т. 16. – С. 147-199.

7. Ruiz D. S., Martin A. A metallographic examination of a Toledo steel sword //Praktische Metallographie. – 2007. – Т. 44. – №. 4. – С. 172-181.

8. G. Tonelli, et. all "Historical and Metallurgical Characterization of a “Falchion” Sword Manufactured in Caino (Brescia, Italy) in the Early 17th Century A.D." // April 2016JOM: the journal of the Minerals, Metals & Materials Society 68(8)

9. Sánchez L. G. et al. Beitrag zum Verständnis von Solingenstahl des 19 Jahrhunderts //Practical Metallography. – 2010. – Т. 47. – №. 6. – С. 342-353.

10. Żabiński G. Technology of Sword Blades from the La Tène Period to the Early Modern Age: The case of what is now Poland. – Archaeopress Publishing Ltd, 2014. P. 138-141, далее Żabiński G., 2014.

11. Żabiński G., 2014. P. 300-348

12. Fajfar P. et al. Characterization of a Messer–The late-Medieval single-edged sword of Central Europe //Materials characterization. – 2013. – Т. 86. – С. 232-241.

13. Grabarczyk T., Ławrynowicz O. Falchion and its technology in Poland (14th-16th centuries) //Fasciculi Archaeologiae Historicae. – 2013. – Т. 26. – С. 51-61.

14. Olgierd Ławrynowicz Mariusz Rychter «Ile wart jest kord z Warty?» // Acta Militaria Mediaevalia VIII Kraków – Rzeszów – Sanok 2012, s. 253-271

15. Mori C. et al. Archaeometallurgical Analyses on Two Renaissance Swords from the “Luigi Marzoli” Museum in Brescia: Manufacturing and Provenance //Heritage. – 2021. – Т. 4. – №. 3. – С. 1269-1283.

16. Preßlinger H., Ruprechtsberger E. M. Metallkundliche Untersuchungsergebnisse eines Schwertes aus der Kreuzritterzeit //BHM Berg-und Hüttenmännische Monatshefte. – 2011. – Т. 156. – №. 5. – С. 180-184.

17. Hildred A. (ed.). Weapons of Warre: the armaments of the Mary Rose. – Mary Rose Trust, 2011. P. 753

18. Biborski M., Stępiński J., Zabiński G. A renaissance sword from Racibórz //Gladius. – 2004. – Т. 24. – С. 187-208.

19. Алексинский Д. П., Жуков К. А., Бутягин А. М., Коровкин Д. С. Всадники войны. Кавалерия Европы, С-П.: Полигон, 2005, стр. 259

20. Kmetič D., Horvat J., Vodopivec F. Metallographic examinations of the Roman Republican weapons from the hoard from Grad near Šmihel. – Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2004.

21. Żabiński G. et al. A possible Roman Period sword from Grzybowo (Grzybowen), Masuria, NE Poland. The archaeological and technological context //Gladius. – 2016. – Т. 36. – С. 97-139.

22. Żabiński G., Stępiński J. A sword from Gdańsk-a technological revolution or a pageant replica? //Fasciculi Archaeologiae Historicae (Weaponry as a Mirror of the Epoch). – 2014. – Т. 27. – С. 99-110.

23. Fulford M., Sim D., Doig A. The production of Roman ferrous armour: a metallographic survey of material from Britain, Denmark and Germany, and its implications //Journal of Roman Archaeology. – 2004. – Т. 17. – С. 197-220.

24. Pagès G. et al. A study of the Roman iron bars of Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône, France). A proposal for a comprehensive metallographic approach //Journal of Archaeological Science. – 2011. – Т. 38. – №. 6. – С. 1234-1252.

"Римский дамаск"1

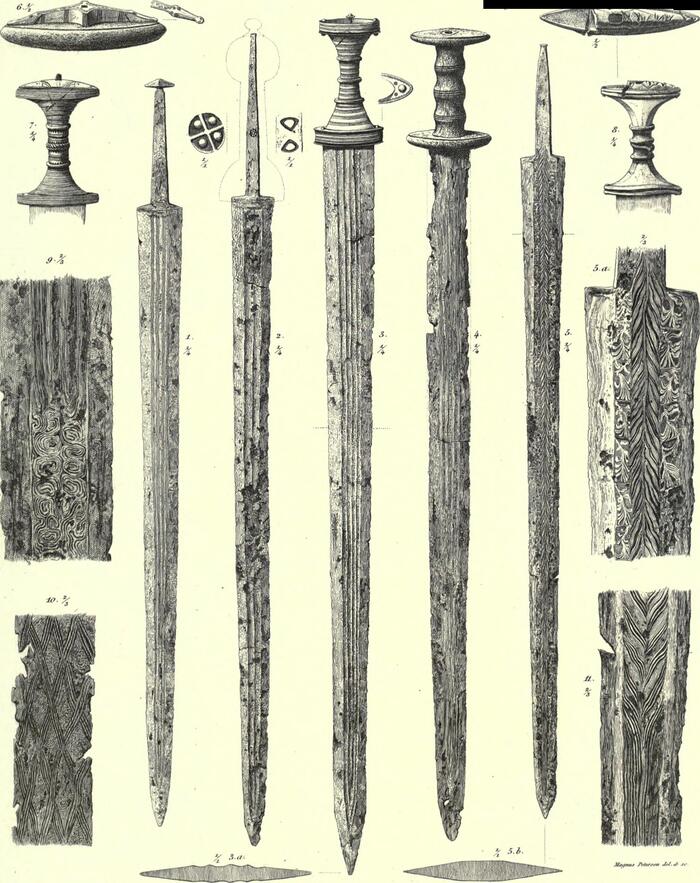

В своей старой статье о римских мечах «Когти орла» я коротко упомянул технологию, по которой изготавливались гладиусы – это сварка мягкого сердечника с твердыми режущими кромками. Сегодня поговорим о другой весьма любопытной технике производства римских мечей, которая вошла в обиход во II-III веках, в научной литературе она именуется «дамаскирование» или «узорная сварка». Судя по всему, термин «дамаскирование» ввел в оборот Конрад Энгельхардт, который с 1859 по 1863 года проводил раскопки на болоте Нидам и обнаружил, в том числе римские мечи, который описал термином «damascened»

Находки Нидамских клинков, литография из [Engelhardt C. Denmark in the early Iron Age. – London Williams and Norgate 1866., 1866. P. 93-94]

Мечи действительно имели характерные узоры, напоминающие знаменитую дамасскую сталь, но в целом термин породил больше путаницы, поскольку к технологии «дамаска» римские мечи отношения не имели. Позднее Герберт Мэрион ввел в оборот термин «узорная сварка» и сейчас в ходу оба словосочетания. Характерный узор на мече создавался благодаря технологии изготовления, заключающейся в скручивании стержней с разными характеристиками

Эта технология, судя по всему, была стандартом в римской армии и даже после падения империи активно применялась вплоть до X века. Однако в XI-XII происходит откат на старую проверенную технику приварки твердых кромок к мягкому сердечнику, а узорная сварка исчезает, поставив исследователей в тупик.

Попробуем сегодня разобраться, зачем римляне выбрали эту технологию и почему она так резко исчезла.

Касаемо того, что дает такая техника, дискуссии, идут довольно долго и выводы современных тестов гуляют от заметного роста. Точку в этой дискуссии я точно ставить не собираюсь, ограничусь только теми выводами исследований, которые не противоречат друг другу. К мечу сделанному в технике узорной сварки обязательно необходимо приваривать режущие кромки, иначе он будет заметно уступать предшествующему варианту с мягким сердечником. Испытание на ударный изгиб по Шарпи демонстрируют характерный профиль излома, у образцов, сделанных из однородного материала он гладкий, как срез, у выполненных узорной сваркой волнообразный. Упрощенно, это разница в поведении ломающегося материала как между обычным стеклом и автомобильным, поэтому дамаскированные мечи были более долговечными.

Основные типы нагрузок, которым подвергались мечи при использовании - a) Ударная нагрузка. b) Деформация при уколе, c,d) изгиб

Относительно прочностных характеристик все куда интереснее – в масштабной диссертации Джанет Лэнг пришла к выводу о заметном повышении качеств меча, при использовании композитной структуры. Однако в более позднем исследовании конгломерата авторов был сделан противоположный вывод и продолжена мысль о том, что узорная сварка вышла из употребления в силу того, что не давала значимого улучшения характеристик.

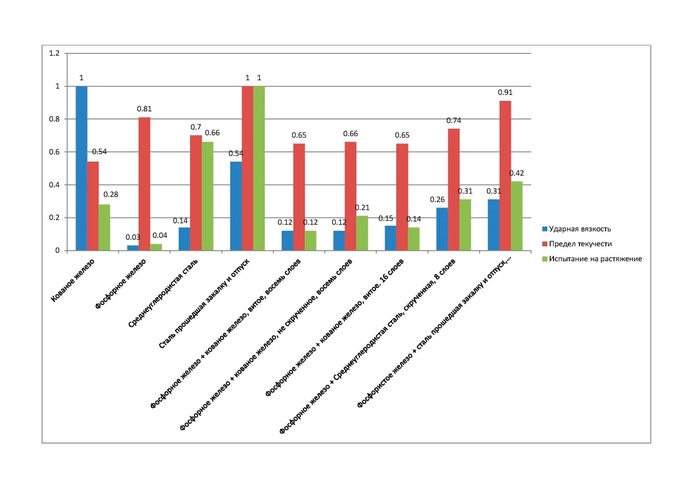

Конгломерат будапешского университета в большей степени интересовали раннесредневековые мечи, которые согласно исследования Тайлкота и Гилмора были выполнены из сплавов кованого и фосфорного железа в V-VI веке, а в VII-VIII веках из низкоуглеродистой стали с процентом углерода около 0,1-0,3 % (0,3 % скорее исключение, большинство – это все же около 0,1 %). Они справедливо подвергли авторов более ранних исследований критике в том, что те использовали современные стальные образцы, в то время как сердечники раннесредневековых мечей, бывших объектом их анализа, изготавливались из стержней фосфорного и обычного железа, или низкоуглеродистой (<0,2 % C) стали. Я свел результаты их испытаний в диаграмму (данные нормализованы для наглядности)

Здесь нужно понимать, что «сталь прошедшая закалку и отпуск» в данном случае – это современная сталь с равномерным распределением углерода, содержанием шлаковых включений меньше 0,3 %, прошедшая жидкую фазу и т.д. и т.п. Поэтому древние кузнецы могли воспроизвести без опаски, что оно треснет в месте включения шлака или повышенного содержания углерода, все кроме 3, 4 и 9 образцов.

Итог исследования прост – поскольку сердечники раннесредневековых мечей изготавливались из смеси кованого и фосфорного железа, то воспользоваться преимуществами узорной сварки кузнецы не могли. Согласно их выводам, клинки, изготовленные из среднеуглеродистой стали и фосфорного железа (по их типологии PSnt8) должны были превосходить раннесредневековые (по их типологии PIt16) на 73 % по показателю ударной вязкости, на 13 % по пределу текучести и больше чем вдвое в испытании на растяжение.

Ирония в том, что правы были и те, и другие – Джанет Лэнг концентрировалась на исследовании досредневековых мечей, если говорить про римские мечи, выполненные по технологии дамаскирования, то судя по металлографии их сердечники сделаны из смеси фосфорного железа и высоко или среднеуглеродистой стали, имея суммарный процент углерода около 0,4-0,6 %.

Есть также находки мечей, в которых сердечник был изготовлен путем сварки низкоуглеродистой стали и фосфорного железа, как правило – это клинки из могил. С ними проблема в том, что такие мечи зачастую проходят через процедуру ритуальной кремации, которая обезуглероживает металл, в результате чего мы видим процент углерода меньший, чем был, в пользу этого говорит то, что хорошо сохранившиеся мечи из «болотных» кладов все имеют сердечники, включающие среднеуглеродистую сталь. Если прикинуть процент клинков, имеющих сердечник, сочетающий среднеуглеродистую сталь и фосфорное (или обычное) железо, то таких я насчитал примерно 70 % против 30 % с центром из железа или низкоуглеродистой стали, причем из этих 30% все происходят из захоронений. Как бы то ни было, можно сделать вывод, что хотя технология «правильного дамаскирования» на периферии Римской Империи далеко не всегда соблюдалась, но то, что это был некий стандарт, к которому стремились, вполне очевидно.

Вообще о подходе римлян к стандартизации говорит одно любопытное исследовани. В 2010 году несколько авторов Льежского университета изучили содержимое груза 11 римских кораблей, которые затонули возле современной коммуны Сент-Мари-де-ла-Мер (лазурный берег во Франции). Эти корабли перевозили металлические стержни (от 20 до 150 тонн), суммарный вес останков составил около 500 тонн (исследователи округлили в меньшую сторону). Найденные стержни были сгруппированы по типоразмерам, получив вот такую картину:

Куда интереснее были результаты металлографии, первые два типа (1L и 1M) изготовлялись из стали, стержни (6C и 2M) из железа, а 4L из фосфорного железа (он тверже, но хрупче обычного железа), стержни 4C исследователи так и не смогли категорировать (не ясно, какую характеристику закладывали в него римляне). Эти образцы не только происходили с разных кораблей, анализ шлаковых включений показал, что они были даже изготовлены в разных мастерских. Вот вам кусочек торговли римским сортовым металлом. На самом деле, это исследование нам еще понадобится, когда будем обсуждать один интересный меч. Аналогичная ситуация и с римскими гвоздями, при раскопках римского форта Инчтутил на реке Тей (Шотландия) было обнаружено 875 400 гвоздей, более 80% которых имели явно стандартизованный размер (к примеру, их диаметр колебался в диапазоне 11,1-12,7 мм). Сами гвозди, судя по всему, были также сгруппированы по типоразмерам и имели разные характеристики, римские кузнецы модулировали их микроструктуру по длине в зависимости от предполагаемой нагрузки. Ладно, вернемся к мечам – технология дамаскирования изучается больше 100 лет с момента обнаружения кладов в XIX веке. Споры о том, что она дает, идут под 70 лет и в принципе, исследования последнего десятилетия должны поставить точку в этом вопросе, отделив «правильную» узорную сварку от «декоративной», ирония в том, что римляне примерно за тот же промежуток времени просто перешли к этой технологии, причем в ее технологически верном варианте.

С падением Рима техника узорной сварки распространилась по всей Европе, однако, качество их заметно просело – сердечники делали из смеси кованого и фосфорного железа, среднеуглеродистая сталь в центре меча канула в лету. Картина достаточно парадоксальная, с одной стороны дамаскирование было невероятно популярно в эпоху «темных веков»

Диаграмма приводится по Lang J., Ager B. Swords of the Anglo-Saxon and Viking periods in the British Museum: a radiographic study //Weapons and Warfare in Anglo-Saxon England. – 1989. – С. 85-122

С другой стороны, складывается впечатление, что, скопировав внешний вид, кузнецы этого периода так и не поняли, как именно нужно делать мечи, чтобы узорная сварка давала технологическое преимущество. Тем не менее, в X-XI веках мы уже встречаем редкие примеры мечей, в сердечнике которых уже используется среднеуглеродистая сталь.

Почему произошел откат на более старую технологию, мы до сих пор сказать не можем – технологическое объяснение не очень-то работает, ни с точки зрения более совершенной методики (перейди в средние века сразу на поверхностное науглероживание – это было бы шагом вперед), ни деградации (качество мечей с VII века поступательно улучшалось), есть даже версии о религиозном влиянии. Возможно, что «правильную» узорную сварку научилось делать не так много кузнецов – мне удалось найти только три хорошо сделанных меча X-XI века, где в сердечнике использовалась среднеуглеродистая сталь и железо (поэтому я не вполне согласен с выводами многих авторов, что узорная сварка в средние века была чисто декоративным элементом), а стоимость таких клинков была, очевидно, заметно выше. Как вариант в XI-XII веках произошел некоторый скачек спроса на мечи, ибо Deus vult, что в свою очередь потребовало массы недорогих клинков, а древняя проверенная технология мягкого сердечника с режущими кромками, хотя при прочих равных и уступала «правильной» узорной сварке, но при прямых руках кузнеца давала прекрасные результаты.

UPD Пикабу, конечно, "прекрасно" прожевал все ссылки, превратив их в отложенной публикации в адок. Поэтому источники информации, придется привести просто списком, без увязки с конкретным местом в тексте

Примечания

1. Williams A. The Sword and the Crucible: A History of the Metallurgy of European Swords up to the 16th Century. – Brill, 2012. P. 187, далее Williams A., 2012

2. Ościłowski J. Two Early Medieval Swords from the Masovian-Prussian Borderland //Fasciculi Archaeologiae Historicae. – 2017. – Т. 30. – С. 131-141.

3. Mapelli C., Nicodemi W., Riva R. F. Microstructural investigation on a medieval sword produced in 12th century AD //ISIJ international. – 2007. – Т. 47. – №. 7. – С. 1050-1057.

4. Williams A., 2012, p. 255

5. Williams A., 2012, p. 257

6. Williams A., 2012, p. 258

7. Photos-Jones, E. (2001) "Made in Scotland?": sword-making in Scotland in the 15th and 16th centuries in the recent context of recent archaeological evidence. In: Freeman, P.W.M. and Pollard, A. (eds.) Fields of Conflict : Progress and Prospect in Battlefield Archaeology : Proceedings of a Conference held in the Department Of Archaeology, University Of Glasgow, April 2000. Series: BAR international series, 958. Archaeopress: Oxford, pp. 61-73. ISBN 9781841712499

8. Marc Gener-Moret "Metallographic study of some 17th and 18th c, European sword (rapier) blades" // Published in “2nd International Conference Archaeometallurgy in Europe 2007. Selected papers”, 2009, Associazione Italiana di Metallurgia, p. 282-293. ISBN 88-85298-71-0.

9. Valle J. M. P. La espada ropera española en los siglos XVI y XVII //Gladius. – 1983. – Т. 16. – С. 147-199.

10. Williams A., 2012, p. 283

11. Ruiz D. S., Martin A. A metallographic examination of a Toledo steel sword //Praktische Metallographie. – 2007. – Т. 44. – №. 4. – С. 172-181.

12. G. Tonelli, et. all "Historical and Metallurgical Characterization of a “Falchion” Sword Manufactured in Caino (Brescia, Italy) in the Early 17th Century A.D." // April 2016JOM: the journal of the Minerals, Metals & Materials Society 68(8)

13. Sánchez L. G. et al. Beitrag zum Verständnis von Solingenstahl des 19 Jahrhunderts //Practical Metallography. – 2010. – Т. 47. – №. 6. – С. 342-353.

14. Żabiński G. Technology of Sword Blades from the La Tène Period to the Early Modern Age: The case of what is now Poland. – Archaeopress Publishing Ltd, 2014. P. 138-141, далее Żabiński G., 2014.

15. Żabiński G., 2014. P. 300-348

16. Fajfar P. et al. Characterization of a Messer–The late-Medieval single-edged sword of Central Europe //Materials characterization. – 2013. – Т. 86. – С. 232-241.

17. Grabarczyk T., Ławrynowicz O. Falchion and its technology in Poland (14th-16th centuries) //Fasciculi Archaeologiae Historicae. – 2013. – Т. 26. – С. 51-61.

18. Olgierd Ławrynowicz Mariusz Rychter «Ile wart jest kord z Warty?» // Acta Militaria Mediaevalia VIII Kraków – Rzeszów – Sanok 2012, s. 253-271

19. Mori C. et al. Archaeometallurgical Analyses on Two Renaissance Swords from the “Luigi Marzoli” Museum in Brescia: Manufacturing and Provenance //Heritage. – 2021. – Т. 4. – №. 3. – С. 1269-1283.

20. Preßlinger H., Ruprechtsberger E. M. Metallkundliche Untersuchungsergebnisse eines Schwertes aus der Kreuzritterzeit //BHM Berg-und Hüttenmännische Monatshefte. – 2011. – Т. 156. – №. 5. – С. 180-184.

21. Hildred A. (ed.). Weapons of Warre: the armaments of the Mary Rose. – Mary Rose Trust, 2011. P. 753

22. Biborski M., Stępiński J., Zabiński G. A renaissance sword from Racibórz //Gladius. – 2004. – Т. 24. – С. 187-208.

23. Алексинский Д. П., Жуков К. А., Бутягин А. М., Коровкин Д. С. Всадники войны. Кавалерия Европы, С-П.: Полигон, 2005, стр. 259

24. Kmetič D., Horvat J., Vodopivec F. Metallographic examinations of the Roman Republican weapons from the hoard from Grad near Šmihel. – Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2004.

25. Janet Lang «Study of the Metallography of some Roman Swords», Britannia / Volume 19 / November 1988, pp 199 – 216

26. Sim D., Ridge I. Iron for the eagles: the iron industry of Roman Britain. – The History Press (November 1, 2012), Hardening of nails

27. Mapelli C. et al. Nails of the Roman legionary at Inchtuthil //la metallurgia italiana. – 2009.

28. McConchie M. Five iron nails from the Roman hoard at Inchtuthil. – 2012.

29. Neumann B. Römischer Damaststahl //Archiv für das Eisenhüttenwesen. – 1927. – Т. 1. – №. 3. – С. 241-244.

30. Schürmann E. Untersuchungen an Nydam‐Schwertern //Archiv für das Eisenhüttenwesen. – 1959. – Т. 30. – №. 3. – С. 121-126.

31. Beck L. Die Geschichte des Eisens in technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung: abt. Von der ältesten zeit bis um das jahr 1500 n. Chr. Mit 315 in den text eingedruckten holzstichen. 1884. – F. Vieweg und sohn, 1891., Vol. 1, p. 558

32. Lang J. The Rise and Fall of Pattern Welding: an investigation into the construction of pre-medieval sword blades : дис. – University of Reading, 2007.

33. Żabiński G. A Weapon from the Turn of the Epochs–A Unique Spatha from Lake Nidajno in Prussia //Fasciculi Archaeologiae Historicae. – 2020. – Т. 33. – С. 7-20.

34. Żabiński G., 2014. P. 331, 333

35. Schürmann E., Schroer H. Härte‐und Glühversuche an dem Klingenbruchstück eines Nydam‐Schwertes //Archiv für das Eisenhüttenwesen. – 1959. – Т. 30. – №. 3. – С. 127-130.

36. Żabiński G., 2014. P. 156, 309, 310

37. Birch T. Does pattern-welding make Anglo-Saxon swords stronger?

38. Thiele A. et al. The Role of Pattern‐Welding in Historical Swords—Mechanical Testing of Materials Used in Their Manufacture //Archaeometry. – 2015. – Т. 57. – №. 4. – С. 720-739.

39. Lang J., Ager B. Swords of the Anglo-Saxon and Viking periods in the British Museum: a radiographic study //Weapons and Warfare in Anglo-Saxon England. – 1989. – С. 85-122.

40. Żabiński G. et al. A possible Roman Period sword from Grzybowo (Grzybowen), Masuria, NE Poland. The archaeological and technological context //Gladius. – 2016. – Т. 36. – С. 97-139.

41. Żabiński G., Stępiński J. A sword from Gdańsk-a technological revolution or a pageant replica? //Fasciculi Archaeologiae Historicae (Weaponry as a Mirror of the Epoch). – 2014. – Т. 27. – С. 99-110.

42. Fulford M., Sim D., Doig A. The production of Roman ferrous armour: a metallographic survey of material from Britain, Denmark and Germany, and its implications //Journal of Roman Archaeology. – 2004. – Т. 17. – С. 197-220.

43. Pagès G. et al. A study of the Roman iron bars of Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône, France). A proposal for a comprehensive metallographic approach //Journal of Archaeological Science. – 2011. – Т. 38. – №. 6. – С. 1234-1252.

Прошу помочь с полистиролом

Всем привет! Пост просьбы о помощи.

На данный момент работаю в техническом университете на кафедре материаловедение и термическая обработка металлов и сплавов. Также работаю над диссертацией.

Для проведения эксперимента нужен полистирол для получения оттиска (реплики) со шлифа. Проблема в том, что везде продают только большие листы по ГОСТ, а обрезков нет. Мне нужны образцы 15х15х10 мм

или 15х15х15 мм около 10-15 шт, так что нужен совсем небольшой кусочек. Возможно использовать меньшую толщину полистирола с последующей склейкой образцов между собой до достижения нужной толщины. Если у кого-то на производстве или в гараже/сарае/дома есть полистирол, то пожалуйста, свяжитесь со мной. Я готов оплатить материал и пересылку!

Территориально нахожусь в Нижнем Новгороде

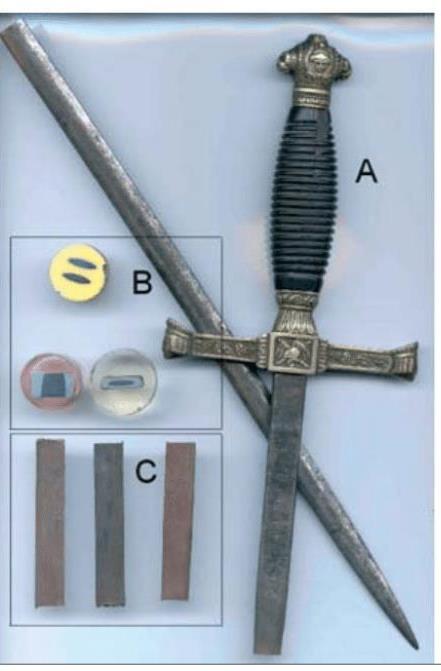

Как мечи Ульфберхта изготовляли в Средневековье

Металлографическая экспертиза позволила объяснить их превосходное качество.

Исследованием средневековых мечей викингов занимались учёные НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из МГУ имени М.В. Ломоносова и Государственного исторического музея. Клинки, датированные X веком, могли быть изготовлены в знаменитой оружейной мастерской Ulfberht.

Они были найдены в археологическом комплексе Гнёздово под Смоленском и в курганах Юго-Восточного Приладожья. «Ульфберхт» (Ulfberht) – это современная транскрипция надписи + VLFBERHT +, которая обычно встречается на франкских мечах раннего Средневековья, XIII-XI веков.

На сегодняшний день известно около 170 мечей Ульфберхта, которые сохранились до наших дней. Предполагается, что мастерская находилась на территории Рейнской области.

Ее высококачественная продукция отлично продавалась по всей Европе и даже часто подделывалась. Но только оригиналы отличались сочетанием прочности, легкости и гибкости. Фиксируя наличие клейм и правильность их написания, ученые прежде не могли получить полную информацию о качестве клинков и технологии их изготовления: для этого требовались дополнительные инструменты. Ответы были найдены с помощью металлографии.

Сами по себе мечи викингов могли изготавливаться из стали самого разного качества, но некоторые из них не смогли бы выдержать ни одного нормального удара: их клинки были сделаны из железа с минимальным содержанием углерода. Существует легенда о том, что для мечей Ульфберта использовалась литая тигельная сталь, сопоставимая по качеству с современным металлом.

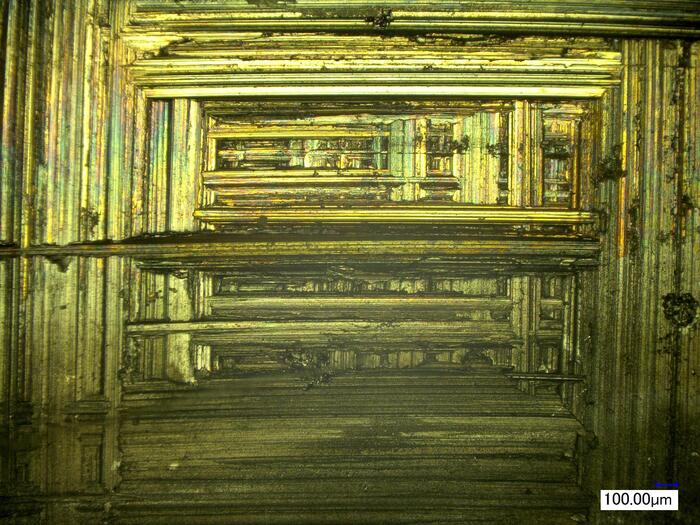

Проделанная российскими учеными работа опровергла этот миф: во всех клинках обнаружены сварные швы, неоднородности структуры и шлаковые включения.

По словам Александра Комиссарова из НИТУ «МИСиС», средневековые кузнецы в Европе не делали стали без шлака: их печи были недостаточно мощными для их удаления. В наше время металлы плавят при температуре свыше 1650 °C – только так можно отделить шлак и равномерно смешивать больше углерода. В эпоху викингов углерод в сталь мог попадать только при цементации готового металла в огне; единственный способ удалить шлак – пытаться выбить примеси молотом при многократных проковках.

Исследованные мечи оказались изготовлены по классическим схемам, а вот качество материалов и исполнение сварных швов у них разное. Отличаются и клейма: надпись „+VLFBERH+T“ на клинке из Приладожских курганов содержит ошибку (последняя буква T перевернута вверх ногами).

Это может объясняться тем, что часть кузнецов, занимавшихся подделками, были неграмотными. А на одном из мечей удалось обнаружить следы ремонта – сломанный клинок был укорочен и перекован, а на его черен наварили дополнительный кусок железа.

В средневековой Европе железо получали так называемым «кричным» способом. Результатом становился рыхлый ком размягченного губчатого железа в смеси со шлаком и частицами несгоревшего угля в условиях низких температур. Название произошло от древнерусского «кръч» («кузнец»). Также крицу называют сыродутным железом. Легировать сталь металлурги научились гораздо позднее.

Для того, чтобы получать высококлассные, твёрдые и надёжные клинки, такие как Ulfberht, кузнецы старались комбинировать в одном изделии разные материалы: на кромки пускали твердую закаленную сталь, а сердечник клинка делали из железа, обладающего наивысшей ударной вязкостью.

Подобные исследования помогают археологам не только понять, как был изготовлен каждый конкретный экземпляр, но и продвинуться в понимании развития этой важнейшей индустрии раннего средневековья.

Когти орла. Римские мечи

Я думаю, никто не станет спорить с тем очевидным фактом, что в жизни каждого современного человека бывает момент, когда он понимает, что на дворе I век нашей эры и ему нужно рубить варваров во славу Римской Империи. Посему сегодня мы будем обсуждать римские мечи.

Типология

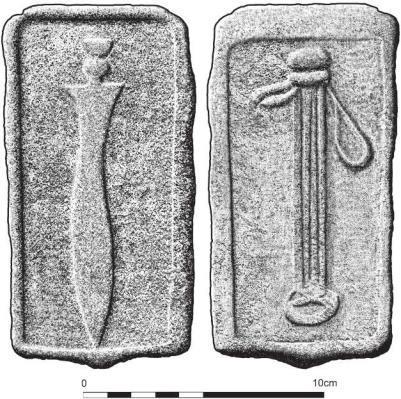

Пожалуй, самый знаменитый римский клинок – это гладиус или гладий, мне привычнее первый вариант, его и буду использовать. Считается, что гладиус был взят на вооружение римлянами после битвы при Каннах (216 г. до н.э.). Сложно сказать, какой тип меча был в ходу у римлян до этого – по всей видимости, некий вариант греческого ксифоса.

Литой кусок бронзы, использующийся в качестве денег в Риме в 4-5 веке до н.э. с изображением ксифоса

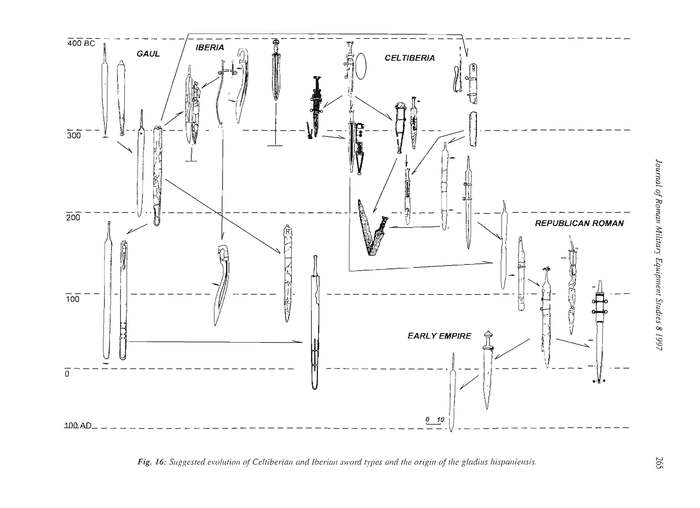

Скорее всего, гладиус был заимствован у кельтиберов, судя по его форме (1):

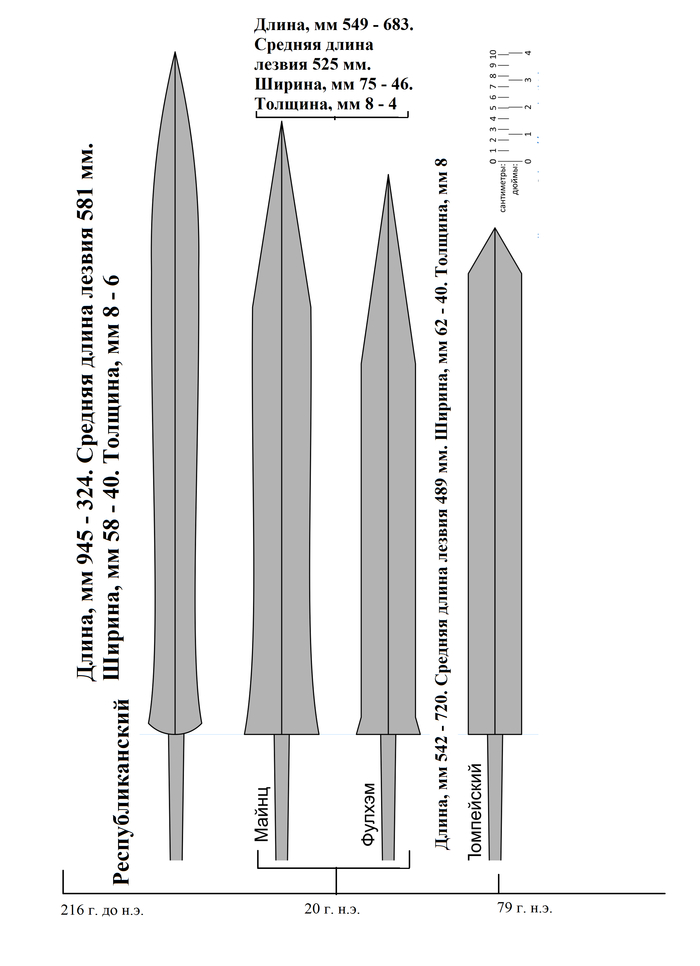

Типологически выделяют несколько вариантов гладиуса, хотя все они довольно схожи. Я свел четыре распространенных в одну картинку, наложив на примерную хронологическую шкалу.

Вес мечей по современным реконструкция в целом схож: порядка 1 кг для республиканского (испанского) типа; 0,68-0,8 кг для Майнцза; около 0,7 кг Фулхэм и 0,66 кг помпейский тип (2).

Во II веке н.э. на смену гладиуса пришла спата, длинный меч, бывший в ходу у всадников, вспомогательных частей. Его длина составляла по большей части около 750-850 мм, ширина 40-50 мм, хотя многие находки выпадают из этих диапазонов (3).

На текущий момент мы до конца не знаем, почему римляне перешли это оружие – все современные гипотезы, остаются именно что предположениями. Это может быть как изменение в тактике действия, так и банальная унификация вооружения или не то, ни другое.

Реконструкция гладиусов

Реконструкция спат

Что интересно, спата не вытеснила полностью гладиус, позднее в обиход вошли семиспаты, укороченные (возможно, переделанные из сломанных) варианты мечей.

Рубить или колоть?

Обычно считается, что римский меч был чисто колющим оружием, что видимо, связано со знаменитой фразой Вегеция (4):

«Кроме того они учились бить так, что не рубили, а кололи. Тех, кто сражался, нанося удар рубя, римляне не только легко победили, но даже осмеяли их. Удар рубящий, с какой бы силой он ни падал, не часто бывает смертельным, так как жизненно важные части тела защищены и оружием и костями; наоборот, при колющем ударе достаточно вонзить меч на два дюйма, чтобы рана оказалась смертельной, но при этом необходимо, чтобы то, чем пронзают, вошло в жизненно важные органы. Затем, когда наносится рубящий удар, обнажаются правая рука и правый бок; колющий удар наносится при прикрытом теле и ранит врага раньше, чем тот успеет заметать»

Вместе с тем, видимо в римской армии спор о том, какой прием эффективнее был сравним разве что с фундаментальным «на квасе или на кефире?!». Так Полибий (5) отмечал в своей характеристике гладиуса, что он «снабжен крепким, прочным клинком, а потому и колет превосходно и обе стороны режут эффективно». Далее описывая превосходство легионеров над фалангитами он также отмечает, что «у римлян при одиночной борьбе требуется свобода движения, когда воин прикрывает себе тело щитом, оборачиваясь каждый раз в ту сторону, откуда грозит удар, когда он сражается мечом, который и рубит, и колет» (6). Дионисий Галикарнасский наряду с колющими ударами, описывает и специфические рубящие

«А у кого [римляне] видели эти части тела защищенными, тем подрезали сухожилия под коленями или на лодыжках и опрокидывали их [варваров] на землю - скрежещущих зубами, кусающих щиты и издающих крик, похожий на рев, как дикие звери»(7). Не менее красноречиво описание травм нанесенных гладиусом, приводимое Ливием (8):

"До сего времени приходилось им [македонянам] видеть лишь раны от копий или стрел, изредка — от пик, да и воевать привыкли они только с греками и иллирийцами; теперь, увидев трупы, изуродованные испанскими мечами, руки, отсеченные одним ударом вместе с плечом, отрубленные головы, вывалившиеся кишки и многое другое, столь же страшное и отвратительное, воины Филиппа ужаснулись тому, с какими людьми, с каким оружием придется им иметь дело"

Как убедимся далее, Ливий отнюдь не преувеличивал.

Дакийский поход Траяна

Следы применения

Мы изучаем оружие как некие предметы искусства, забывая для чего оно использовалось. До нас дошли свидетельства первоисточников о том, какие страшные раны могли наноситься гладиусом. С одной стороны, в источниках часто встречается описание резни во взятых городах, но подспудно ожидая от авторов преувеличения, мы смутно себе представляем, что в действительности творилось в захваченных городах.

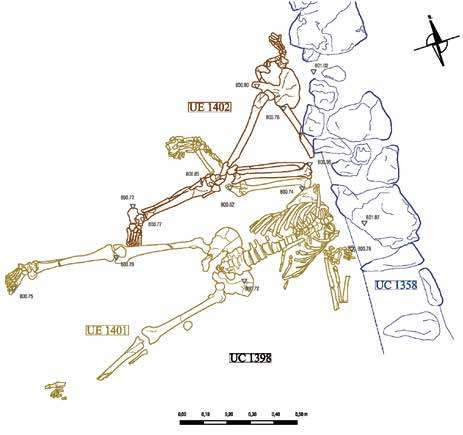

Близ деревни Альмединилья (провинция Кордова) были найдены остатки Иберийского поселения, в этом месте раскопки велись в течение почти всего XX века, но находки 2006-2009 годов позволили по-новому посмотреть на разыгравшиеся здесь события II века до н.э. Археологи обнаружили весьма характерные следы пожара. Обычно люди стремятся бороться с огнем или впоследствии пытаются восстановить жилье на этом месте, но не здесь. Никто не пытался спасти деревню Серро-де-ла-крус, пожар безвозбранно уничтожал постройки несколько дней. Кроме того, археологи обнаружили скелеты двух мужчин, свидетельствующие о насильственной смерти.

Скелеты с отсеченными конечностями

Один в возрасте 21-25 лет (рост 168 см) имел повреждение правой лопатки – она была отсечена одним сильным ударом гладиуса. Кроме того, есть зарубка на седалищной кости – он явно получил удар мечом сзади. Второй мужчина был старше (30-35 лет) ростом около 167 см и приходился родственником молодого парня. Его левая нога была рассечена одним ударом (перерублена малоберцовая кость). Кроме того, ему отрубили правую руку около плеча, есть еще следы удара на бедре.

Реконструкция тел

Есть и другие скелеты, но сохранились значительно хуже. Сложно сказать, что именно здесь случилось в античности, скорее всего, это события Лузитанской войны (155 до н.э. -139 г. до н.э) и последствия походов Квинта Фабия Максима Сервилиана.

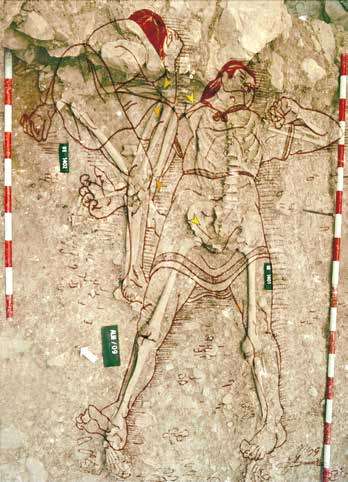

Другие примеры действия гладиуса обнаружились в ходе исследования (10) останков солдат, погибших в Серториевой войне в Валенсии (75 г. до н.э.). Судя по всему, любимым дело римских легионеров было отсечение конечностей одним ударом. Одному из воинов отрубили обе руки и ноги:

Нет, это не неудачное кадрирование картинки

Еще одному солдату отсекли обе руки, а также голову, бросив ее к ногам, точнее туда, где они должны были быть, ибо и их отрезали

Гладиус в руках легионера был страшным оружием, способным одним ударом разрубать даже крепкие кости или отсечь голову. Хотя такие повреждение в целом сравнимы с теми, что мы видим на скелетах солдат, получивших удары средневековым мечом, но они не говорят о том, куда римляне били в бою.

Куда били?

В отличие от средневековых массовых захоронений, аналогичной статистики по античным трупам у нас нет, поэтому «цели» мечей приходится определять в основном по письменным свидетельствам. И здесь есть тенденция - голова и лицо были самыми излюбленными целями римского оружия:

Поражая врагов в грудь и лицо и нанося удар за ударом, римляне благодаря предусмотрительности трибунов положили на месте большую часть неприятельского войска. (11)

Хотя здесь упомянута грудь, также легионеры явно не скупились на удары в лицо. Или еще пример

Кассий Сцева, который в битве при Диррахии, лишившись глаза, выбитого стрелой, раненный в плечо и бедро дротиками и принявший своим щитом удары ста тридцати стрел, кликнул врагов, как бы желая сдаться; но когда двое из них подошли к нему, то одному он отрубил руку мечом, другого обратил в бегство ударом в лицо, а сам был спасен своими, подоспевшими на помощь. (12)

Этот случай был замечен в силу своей исключительности, не стоит буквально верить тому, что его соратники пересчитали все стрелы в щите. Римские авторы подчеркивают уязвимость противников легионеров, которые не носят защиту головы, например, германцев

Нужно учащать удары, направляя острие оружия в лицо: у германцев нет панцирей, нет шлемов (13)

Или британцев

И вот батавы стали обрушивать удары своих мечей на британцев, разить их выпуклостями щитов, колоть в ничем не прикрытые лица и, сокрушив тех, кто стоял на равнине, подниматься, сражаясь, по склону холма, а остальные когорты, соревнуясь с ними и поддержанные их натиском, — рубить всех попадавшихся им навстречу; и торопясь довершить победу, наши оставляли за собой легко раненных и даже невредимых врагов (14)

Впрочем, и сами римляне в гражданской войне могли получать удары в лицо:

С этими словами он [центурион Гай Крассиний] первым ринулся на неприятеля, увлекая за собой сто двадцать своих солдат; изрубив первых встретившихся врагов и с силой пробиваясь вперед, он многих положил, пока, наконец, сам не был сражен ударом меча в рот, так что клинок прошел насквозь и вышел через затылок. (15)

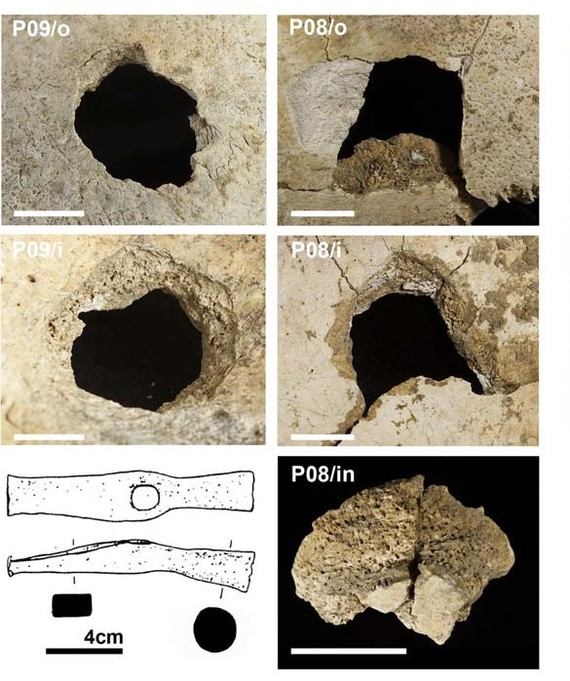

Причин тому несколько – если мы обратимся к средневековым массовым солдатским захоронениям, то обнаружим существенный перевес травм в пользу головы и ног. Ноги по очевидной причине (коротковат) были не самой удобной целью для гладиуса, а вот голова более чем. Дело в том, что ранения в грудь и живот, хотя вполне могут быть летальными, но проблема в том, что они не всегда приводят к моментальной смерти, а противнику с тяжелой травмой терять уже нечего и он имеет все шансы забрать легионера с собой. А вот с черепом все куда интереснее, лобная кость имеет толщину около 6-7 мм, но сам мозг уже ничем не защищен и после его поражения сознание человека моментально гасится. Косвенно данные письменных источников подтверждаются сведения археология, так в могиле гладиаторов в эфесе обнаружены специфические травмы головы, их наносил молотом штатный сотрудник Колизея, добивая раненных бойцов (16).

Пробитые молотом черепа гладиаторов

В могиле римского лагеря Виминациум расположенного на востоке нынешней Сербии был обнаружен римский легионер, которого смертельно ранила стрела в поясницу, а на черепе есть след добивающего удара в затылок, нанесенного (возможно топором) с такой силой, что шлем вошел в голову (17).

Еще одна причина, это то, что доспехи являются второй линией обороны, первая это сам человек. Летящий в лицо меч, инициирует моментальную реакцию – уклониться, выйти с линии удара, что в свою очередь выводит человека из равновесия, дезориентирует его (19).

Ну и наконец, это (не)красиво:

[когорты Цезаря] против обыкновения не метали копий и не поражали неприятеля в ноги, а, по приказу Цезаря, целили врагам в глаза и наносили раны в лицо. Цезарь рассчитывал, что молодые солдаты Помпея, кичившиеся своей красотой и юностью, не привыкшие к войнам и ранам, более всего будут опасаться таких ударов и не устоят, устрашенные как самою опасностью, так и угрозою оказаться обезображенными. Так оно и случилось. Помпеянцы отступали перед поднятыми вверх копьями, теряя отвагу при виде направленного против них оружия; оберегая лицо, они отворачивались и закрывались. (18)

В современном мире ножевые травмы головы довольно редки – в западных странах всего 13 случаев за 30 лет, причем все они были вкупе с поражениями других частей тела (проще говоря тыкали не разбираясь куда). С другой стороны, если вернуться к истокам и посмотреть на статистику травм Южной Африки, то можно обнаружить, что там из 597 ранений головы за 12 лет только 10 % имеют повреждения других частей тела. (20).

Другой точкой удара также является живот и пах, причем описание этого приема связывается у римлян с контратакой:

У римлян же оборона и их боевые приемы против варваров были надежны и обеспечивали значительную безопасность. Ведь когда варвары еще только заносили свои мечи, они, поднырнув под их руки и поднимая вверх щиты, а затем ссутулившись и пригнувшись, делали их удары бесполезными и напрасными, поскольку направлялись те слишком высоко. Сами же они, держа мечи прямо, били врагов в пах, пронзали бока и поражали внутренние органы ударами в грудь. А у кого видели эти части тела защищенными, тем подрезали сухожилия под коленями или на лодыжках и опрокидывали их на землю - скрежещущих зубами, кусающих щиты и издающих крик, похожий на рев, как дикие звери. (21)

Метоп (каменная плита) из "Трофея Траяна" в современной Румынии

Похожий прием приводит Ливий в поединке римлянина с галлом

тогда римлянин, держа клинок острием вверх, с силою поддел снизу вражий щит своим щитом и, обезопасив так всего себя от удара, протиснулся между телом врага и его щитом; двумя ударами подряд он поразил его в живот и пах [inguina] и поверг врага, рухнувшего во весь свой огромный рост.(22)

Хотя здесь описание явно заимствовано из Иллиады, но возможно, что прием вполне существовал.

Из чего делали?

Наши знания о римском вооружении довольно специфичны – из-за малого количества сохранившихся первоисточников мы немного можем сказать о технологиях, которые были в ходу в Империи, поэтому относительно того, КАК они делали то или иное оружие мы можем строить лишь догадки. С другой стороны, современные методы металлографического анализа позволяют проанализировать дошедшие до наших дней мечи и доспехи, дав убедительный ответ на вопрос ЧТО они делали.

Изначально у меня были довольно амбициозные цели дать обзор изменений материалов мечей от античности века до XIX. Для этого я собрал металлографические сведения из десятков источников по примерно 200 единиц оружия (140 мечей, остальное копья, топоры и пр.). В итоге весь анализ мало того, что разросся до неприличных размеров, так еще и без аналогичного обзора качества доспехов от античности до средних веков давал неполную картину. В итоге, я решил ограничиться общими выводами по римским мечам, а полную картину металлургической эволюции (и эволюции ли) на примере доспехов и оружия мы разберем в другой раз.

Для начала нужно определиться с критериями качества и терминами. Железо и сталь не синонимы. Первое это элемент периодической таблицы, второе же является сплавом железа и углерода. Процент углерода в стали колеблется от 0,02 % до 2,14 %, все, что выше это уже чугун. Процент углерода в стали определяет свойства сплава, чем он выше, тем больше прочность и твёрдость, но меньше пластичность и вязкость. На первый взгляд, кажется, что чем больше твердость, тем лучше, ведь именно эта характеристика определяет возможность меча проникать в другую среду. Проблема в том, что при повышении твердости также растет и хрупкость металла, а треснувший в пылу боя меч может сильно расстроить владельца.

Современные металлографические исследования римских (и более ранних) мечей (23-24), проливают свет на то, как решалась эта проблема. Меч изготавливался из двух частей с различным содержанием углерода, римляне оборачивали вокруг мягкого сердечника пластины стали с более высоким содержанием углерода, в итоге режущая кромка обладала высокой твердостью, а центр был пластичным и не давал сломаться клинку. Кроме того, приваренные слои закаливались (хотя и не всегда).

Современные ГОСТы категорируют марки стали по проценту углерода и содержанию легирующих элементов. Алан Уильямс в качестве критерия качества выделял максимальную твердость меча (как правило это показатель режущий кромки). Конечно, делать выводы по относительной малой выборке дело не самое благодарное, особенно учитывая, что не по всем мечам мы имеем полную картину содержания шлаков, толщины режущей кромки и пр. С другой стороны, я всегда придерживался мнения, что лучше примерные ориентиры и предположения с кучей ограничительных условий, нежели чрезвычайно точный вывод из серии «бывало по-всякому».

Процент углерода колебался в широких пределах, обычно это было 0,1-0, 4 в сердечнике и до 0,7 % по кромке.

Много это или мало? Это типично – в этих диапазонах находилось среднее содержание углерода большей части мечей с Античности вплоть до Нового времени. По современным меркам ближайшим аналогом будут среднеуглеродистые стали, задействованные в производстве конструкций или деталей автотранспорта.

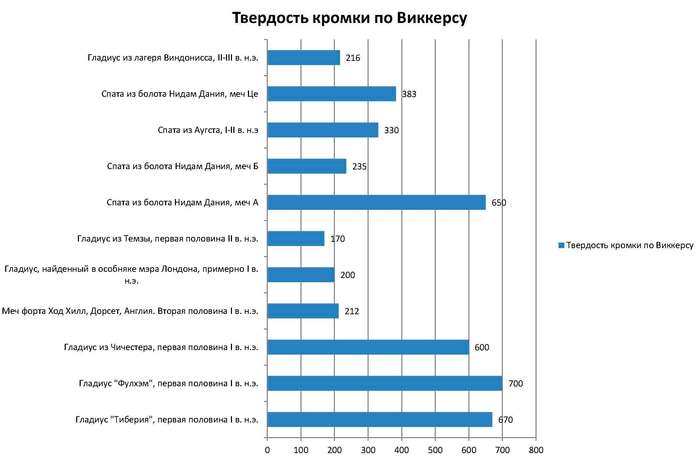

Твердость кромки гуляла в широких пределах от 170 до 700 VPH.

Тут все несколько сложнее, здесь прослеживается явное расслоение на мечи так скажем, ширпотребного качества с кромкой, которую не закаливали и высококачественными клинки с твердостью свыше 600 VPH, что примерно соответствует современным скальпелям. Что интересно, исследователи так не смогли выделить некий общий признак, который позволил бы отнести низкокачественные мечи к простым солдатским, а высококачественные к парадным-офицерским. Те и другие были рабочими боевыми мечами, а разницу в качестве связывали с разным уровнем мастерства кузнецов и сложностью с контролем. Опять-таки насколько эти клинки были качественными в сравнении с более поздними аналогами? Ну, вот например, гладиус из Чичестера имеет следующие характеристики – содержание углерода 0,25-0,4 %, твердость 230-600 по Виккерсу, максимально схожие параметры (0,28-0,5 % углерода и твердость 120-610 VPH) имеет прекрасный фальшион из Брешии XVII века.

Этот меч был изготовлен в Каино, деревеньке близ Брешии – клинки, изготовленные там, считали лучшими во всей Европе и стоили они соответствующе.

Заключение

Конечно, выделять «оружие победы» занятие малопродуктивное - римский легионер был ультимативной силой в ближнем бою, благодаря всему комплексу вооружения. Как верно заметил Майкл Бишоп, самый лучший способ сражаться с гладиусом – не попадать под его удар, поэтому самые тяжелые поражения Империя случались в те времена, когда легионеры попадали в засады или же засыпались стрелами издали.

Ну, а про доспехи мы поговорим как-нибудь в другой раз.

Примечания

1. Fernando Quesada-Sanz , "Gladius Hispaniensis: an archaeological view from Iberia" M. Feugère (ed.) L'Equipement Militaire et l'armement de la République. Proceedings 10th ROMEC. Montpellier, 26-28 September 1996. Journal of Roman Military Equipment Studies, JRMES, 8, 1997, pp.251-270

2. M.C. Bishop, «The Gladius: The Roman Short Sword», Osprey Weapon series No. 51 (2016), P. 30

3. M.C. Bishop «The Spatha: The Roman Long Sword» Osprey Weapons No. 72 (2020), p. 23

4. Вегеций (I, 12)

5. Всеобщая история (VI.23)

6. Всеобщая истоория (XVIII, 30)

7. Римские древности, XIV, 10, 2

8. История Рима от основания города, XXXI, 34, 4

9. Cadiou, F. et M. Navarro Caballero (2014) : La guerre et ses traces. Conflits et sociétés en Hispanie à l’époque de la conquête romaine (IIIe-Ier s. a.C.), Ausonius Mémoires 37, Bordeaux.

10. L. A. Martín, M. C. Gálvezy, A.R. i Lacomba (2010) «La destrucción de Valentia por Pompeyo (75 aC)» / Ajuntament de Valencia la Contestania / coord. por Feliciana Sala Sellés, Jesús Moratalla Jávega, 2014, ISBN 978-84-9717-341-4, págs. 65-77.

11. Полибий, Всеобщая история, II, 33, 6

12. Плутарх, Цезарь 16,4

13. Тацит, Анналы, II, 14, 4

14. Тацит, О жизни и характере Юлия Агриколы, 36

15. Плутарх, Цезарь 44, 11-12

16. F. Kanz et al. «Head injuries of Roman gladiators» Forensic Science International V. 160, Issues 2–3, 13, p. 207-216

17. N. Mrđić et al. «Killed by the Arrow: Grave No. 152 From Viminacium» Xantener Berichte 16. (ROMEC), 2007

18. Плутарх, Цезарь 45, 3-4

19. Simon T James : «The point of the sword: what Roman-era weapons could do to bodies – and why they often didn’t» ,2010, in A.W. Busch and H.J. Schalles, Eds, Waffen in Aktion. Akten der 16. Internationalen Roman Military Equipment Conference (ROMEC), Xantener Berichte 16, 41-54.

20. Martin Bauer; Dieter Patzelt (2002). «Intracranial stab injuries: case report and case study» , 129(2), 122–127. Institute of Legal Medicine, University of Wuerzburg

21. Дионисий Галикарнасский, XIV, X, 18

22. Ливий, VII, 10, 9

23. Janet Lang «Study of the Metallography of some Roman Swords», Britannia / Volume 19 / November 1988, pp 199 – 216

24. Williams, Alan «The sword and the crucible : a history of the metallurgy of European swords up to the 16th century», 2012, History of warfare ; v. 77, p. 42-70

25. G. Tonelli, et. all "Historical and Metallurgical Characterization of a “Falchion” Sword Manufactured in Caino (Brescia, Italy) in the Early 17th Century A.D." // April 2016JOM: the journal of the Minerals, Metals & Materials Society 68(8)

Ответ на пост «Профессиональная деформация»49

Я одно время занималась металлографией, то есть в оптический микроскоп разглядывала шлифы, изготовленные из разных марок сталей. И вот, насмотришься на всю эту красоту, спускаешься вечером в метро, а там облицовка мрамором. Смотрю я на каменные узоры, а вижу аустенит, перлит пластинчатый, трещины, включения...