Римский пилум. Оружие победы

Ну попробуем)

На протяжении всей военной истории человечество искало способ доставить максимальное количество энергии во врага без ущерба для себя. В современной войне артиллерия или ракеты позволяют решать такие задачи в условиях, когда противники друг друга даже не видят. Воины допороховой эпохи были ограничены куда более скромными технологиями, поэтому количество энергии, которую солдат мог доставить противнику, прямо зависело от расстояния.

Плюсы: Чем ближе ты к противнику, тем больше энергии ты ему передашь

Минусы: Чем ближе ты к противнику, тем больше энергии он тебе передаст

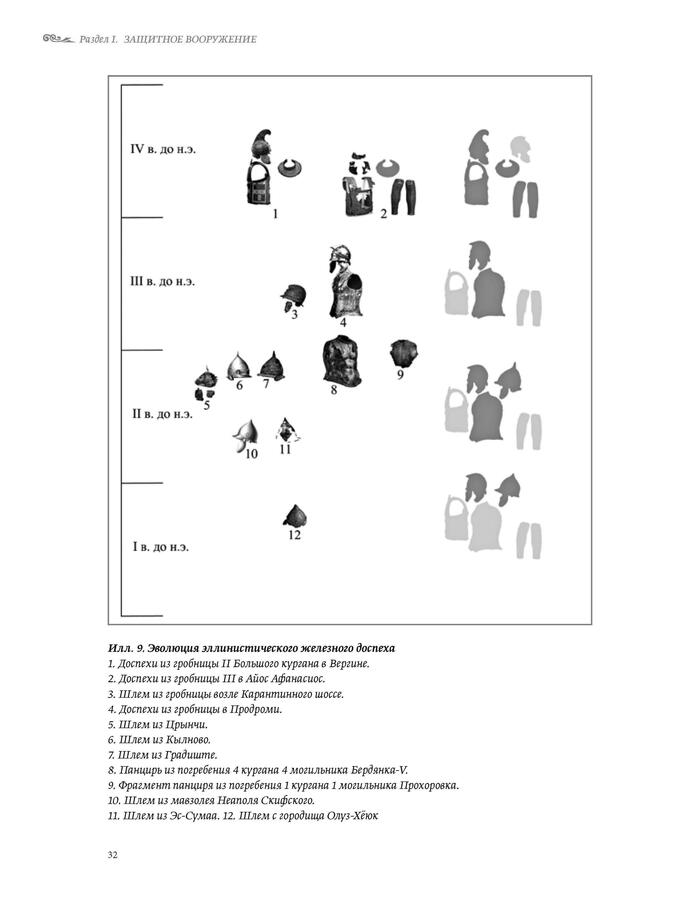

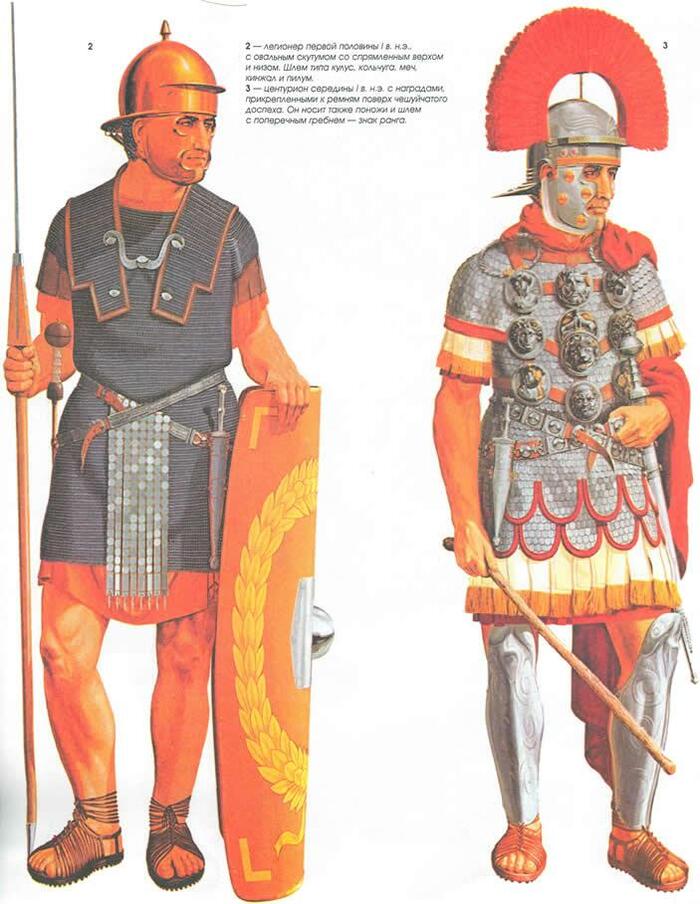

Главные военные фигуры античности – греки и римляне прошли разный эволюционный путь в данном вопросе. Греческий воин от метателя превратился в воина ближнего боя, отказавшись от второго копья и сражаясь в фаланге [1]. А вот римский легионер от двух своих дротиков (пилумов) отказываться не спешил, оставаясь при этом тяжеловооруженным пехотинцем. Думаю, прочитав статью ниже, вы бы тоже не отказались от пилума.

Современные исследования дают достаточно широкий разброс энергии дротика в момент удара, она зависит от физических параметров метателя, дистанции, веса снаряда, но самое главное – от опытности. Тестов с метанием пилумов я не нашел, поэтому приходится опираться на эксперименты коллег, исследующих охотников времен палеолита [2]. Экспертно я бы сказал, что опытные солдаты должны были выбивать около 50-80 Джоулей энергии дротиком на расстоянии 10-15 метров, при максимальной дальности около 25 м [3].

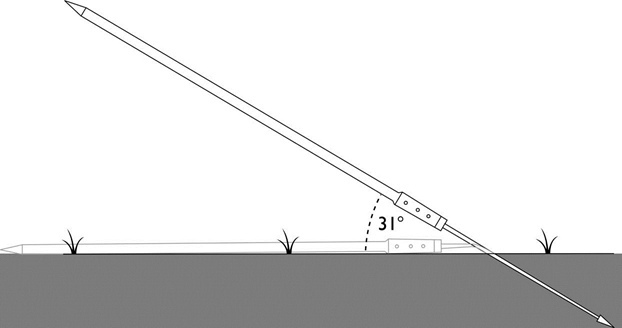

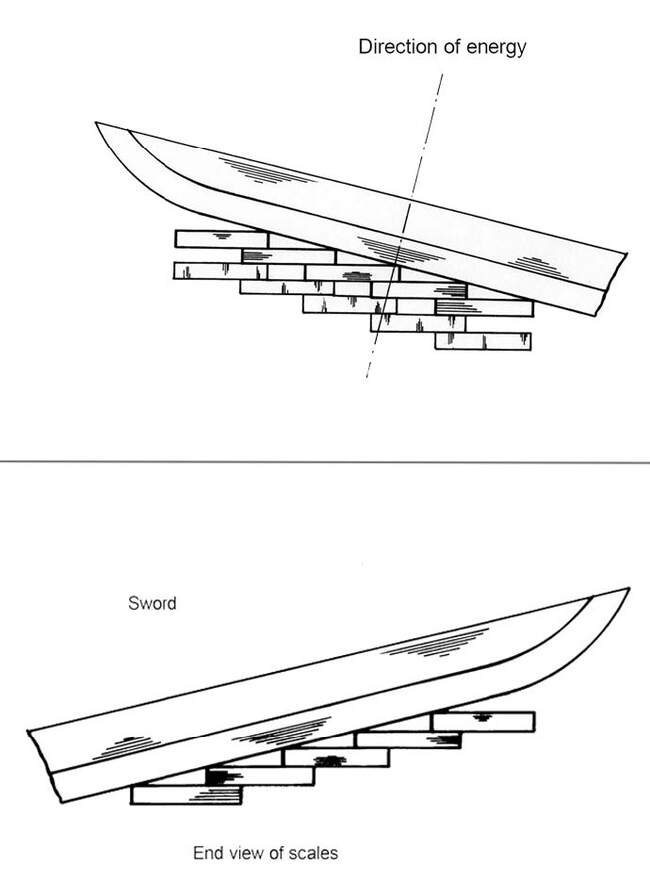

Реконструкция броска по Bishop M. C. The Pilum: The Roman Heavy Javelin. – Bloomsbury Publishing, 2017. – Т. 55. C. 46

Цифра естественно приблизительная, поскольку пилум тяжелее использованных в тесте копий, но дает понимание примерного порядка энергии.

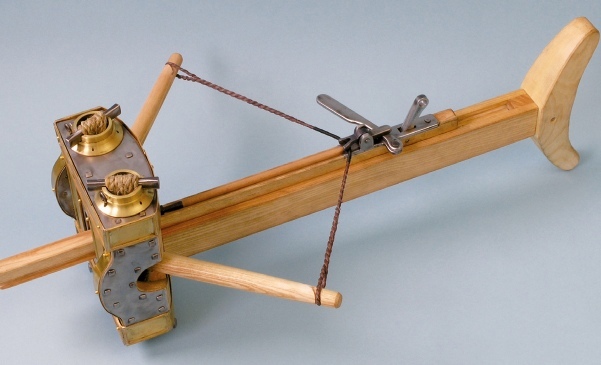

Это близко к показателям выстрела из композитного лука в упор [4]. Однако лучники на такой дистанции обстрел считай, что не вели, предпочитая 100-150 метров, на которых энергия стрелы падала до 30-50 % от начальной из-за сопротивления воздуха [5], поэтому в реальности прилетевший дротик был вдвое опасней стрелы. Добавим к этому относительную легкость подготовки в сравнении с теми же лучниками или пращниками, которые обучались годами и имеем готовое объяснение того, почему античность была эпохой метателей дротиков.

Иллюстрация по 1. Bishop M. C. The Pilum: The Roman Heavy Javelin. – Bloomsbury Publishing, 2017. – Т. 55. С. 46

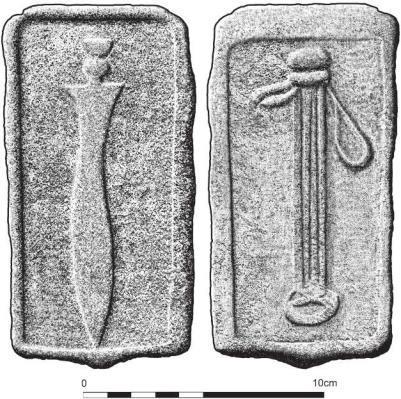

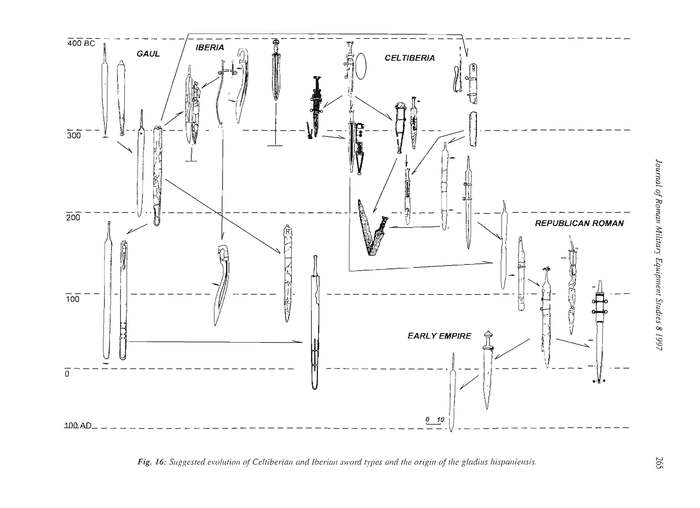

Происхождение римского дротика – пилума было неясно даже самим римлянам. Ливий считал, что его переняли от этрусков, его поддерживал Плиний Старший, Плутарх отдавал предпочтение сабинянам, а Афиней иберам. Современные исследователи также единого взгляда на вопрос не имеют - все, что можно с уверенностью сказать, так это то, что оружие очень похожее на пилум, присутствовало у множества врагов Рима IV веке до н.э. и, судя по всему тогда же этот дротик встал на службу будущего гегемона. Причем вполне возможно, он имел сразу несколько предков, а не стал простым заимствованием у одного из врагов.

Республиканский пилум достаточно подробно описан Полибием (VI, 22, 4):

«Пилумы (pila) различаются на тяжелые и легкие. Круглые тяжелые дротики имеют в поперечнике ладонь (77 мм), четырехгранные столько же в каждой стороне. Легкий дротик походит на охотничье копье средней величины, и его носят вместе с тяжелым. Длина древка в дротиках обоего рода около трех локтей (1 386 мм). Каждое древко снабжено железным наконечником с крючком такой же длины, как и древко. Наконечник соединяется с древком очень прочно и для дела весьма удобно, потому что его запускают в дерево до середины и укрепляют множеством заклепок, поэтому связь частей не нарушается от употребления никогда, разве изломается железо; между тем толщина наконечника в основании, там, где он соединяется с древком, всего полтора пальца (29 мм)»

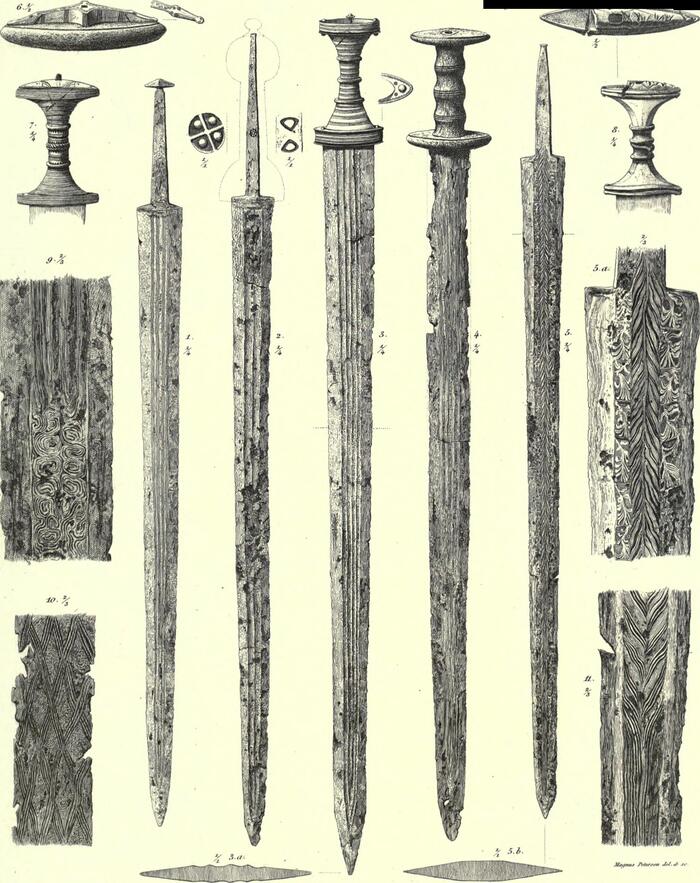

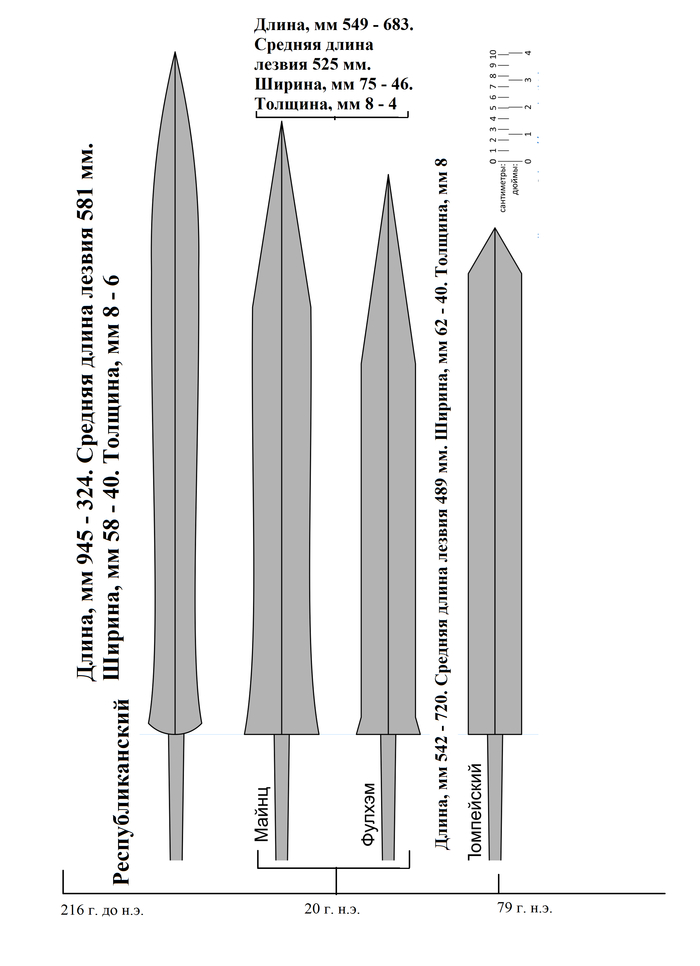

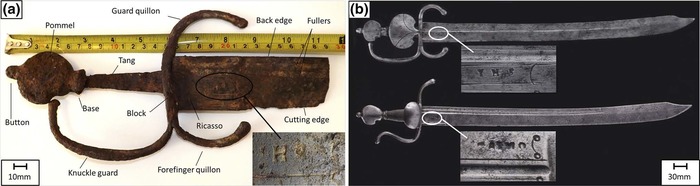

Если подытожить, то выходит весьма впечатляющее оружие – длиной 2,7 метра, наполовину состоящее из металлической части. Надо сказать, что как такового единообразия в размера пилумов не было – по описанию Вегеция пилум был 1,8 м (железная часть 216 мм), Дионисий Галикарнасский, как и Ливий давали размер 888 мм только для железной части. При этом если обратиться к археологическим находками, то разлет железных частей пилумов примерно укладывается в данные античных источников, составляя диапазон от 270 мм до 1225 мм.

Вообще за полтысячелетия пилум претерпел не такие радикальные изменения:

Самый интересный парадокс исследователей связан с анализом применения пилума в бою. Традиционным является примерно следующий взгляд – с расстояния 15-30 метров римляне последовательно метали во врага пилумы, после чего шли в «штыковую» с гладиусами наголо. Причем пилум считался своего рода оружием, с помощью которого противник должен был лишиться щита, поскольку при попадании в него, железная часть сгибалась буквой Г, и древко волочилось по земле.

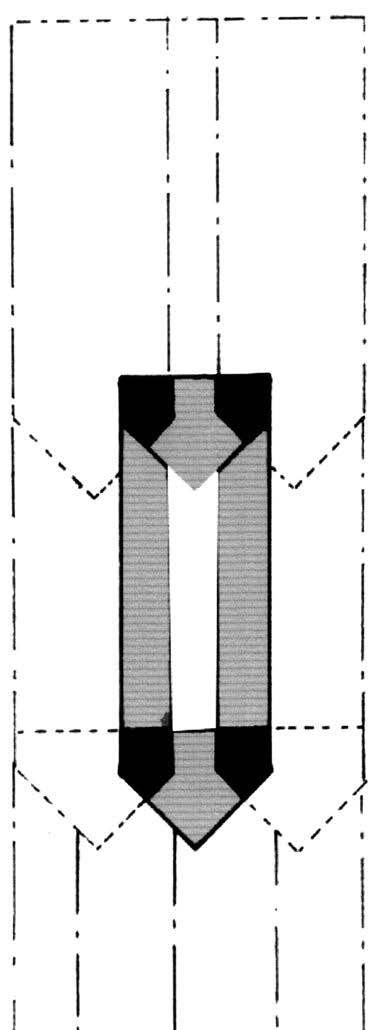

Классический пилум типа «Обераден». 1. Металлическая часть. 1а. Наконечник, иногда из закаленной стали 1b. Хвостовик, мог быть как квадратного, так и круглого сечения или даже одно переходило в другое. 1c. Гнездо крепилось двумя или тремя заклепками (3a), которые закручивались 2. Древко из ясеня или орешника 3с Цанга, которая усиливала конструкцию 3. Конический шип крепился к обратной стороне пилума, фиксируясь гвоздем (4а). Шип, по-видимому, служил для втыкания пилума в землю, плюс предохранял древко от разлохмачивания. На крайний случай, им можно было и ударить (Иллюстрация по Bishop M. C. The Pilum: The Roman Heavy Javelin. – Bloomsbury Publishing, 2017. – Т. 55. С. 24)

Такая точка зрения возникла от прочтения характерного эпизода «Записок о галльской войне Цезаря» битвы при Бибракте (58 г. до н.э.)

Наши воины осыпали сверху неприятеля пилумами (pila) и тем бросили замешательство в его ряды; заметив это, извлекши мечи, они бросились на врагов. Галлы терпели большое затруднение в бою, оттого что наши пилумы (pilum) вонзались в их щиты и, загнувшись там, не могли легко быть вынуты и обременяли тяжестью левую руку до того, что многие Галлы, чтобы ловчее сражаться, вовсе бросали щиты и бились ничем не прикрытые. (Записки о галльской войне, I, 25)

Иллюстрация битвы по Bishop M. C. The Pilum: The Roman Heavy Javelin. – Bloomsbury Publishing, 2017. – Т. 55. С. 50

Похожая формулировка используется Плутархом в жизнеописании Мария

Считается, что именно в этой битве Марий впервые ввел новшество в устройство копья. Раньше наконечник крепился к древку двумя железными шипами, а Марий, оставив один из них на прежнем месте, другой велел вынуть и вместо него вставить ломкий деревянный гвоздь. Благодаря этому копье, ударившись о вражеский щит, не оставалось прямым: деревянный гвоздь ломался, железный гнулся, искривившийся наконечник прочно застревал в щите, а древко волочилось по земле. (Плутарх, Марий, 25)

Однако здесь загибание наконечника уже четко связано с деревянным гвоздем, похожим образом высказывался и Флавий Арриан (Диспозиции против аланов, 17-18). Учитывая колорит описания эти примеры ушли в историческую науку, как стандарт действия пилума (в чем-то история схожа с гладиусом, который тоже считают исключительно колющим мечом в руках легионеров).

Такая практика шла до того времени, как современные исследователи начали воспроизводить пилумы по находкам (металлографические методы позволяют достаточно точно идентифицировать материал наконечника) и метать.

Так вот исследователи столкнулись с тем, что гнуться брошенные пилумы решительно не хотят, впрочем, вместо этого демонстрируют другой эффект, куда более полезный [7]. Анализ битвы при Верцеллах и дальнейших событий также навел исследователей на мысль, что «одноразовый» пилум Мария, если и существовал, то явно не прижился в римских войсках [9].

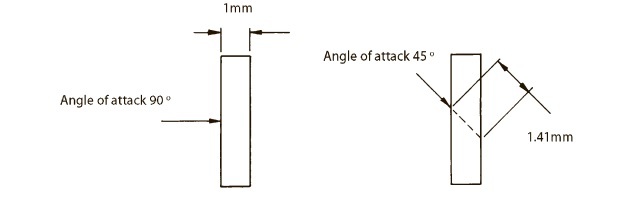

Для пробития одного из самых крепких щитов античности – греческого асписа требовалось около 25 Дж энергии [10], обычные дощатые щиты бывшие в ходу у тех же галлов требовали и того меньше. Учитывая, что удачно брошенный пилум имел энергию в момент удара под 70 Джоулей, то он прошивал щит и шел дальше, где его ждали одежда, кожа и ребра неудачливого воина, для пробития которых нужно порядка 17-18 Дж энергии на круг [11,12]. Здесь я отталкиваюсь от показателей определенных для ножей, но наконечник пилума должен иметь большую проникающую способность, поэтому это скорее оценка «сверху» [13].

Остаток энергии можно было потратить на легкие – пневмоторакс бонусом.

Нарезка кадров из эксперимента с пробоем щита пилумом

Конечно, это грубая оценка – в реальности все будет сильно зависеть от угла попадания, опыта и физической силы легионера, а также дистанции броска, поскольку психологически боец старается держать себя как можно дальше от противника, поэтому не всегда метание будет осуществляться в упор. Тем не менее, самые минимальные оценки дают возможность «пробоя» щита с запасом по движению сквозь воина.

Иначе говоря, пилум был в первую очередь бронебойным оружием, которое могло поразить воина за щитом за счет длинной железной головки. При этом при определенных условиях он мог загнуться, хотя как показали эксперименты, древесина щита смыкалась за металлом, не давая вытянуть дротик, а обрубить его уже было невозможно.

В первом веке н.э. последовало изменение конструкции пилума, направленное на усиление проникающей способности оружия. К головке пилума приделали утяжеляющий шар:

Изображения преторианцев на рельефе Канчеллерии (83 г. н.э.), приводится по Bishop M. C. The Pilum: The Roman Heavy Javelin. – Bloomsbury Publishing, 2017. – Т. 55. С. 20

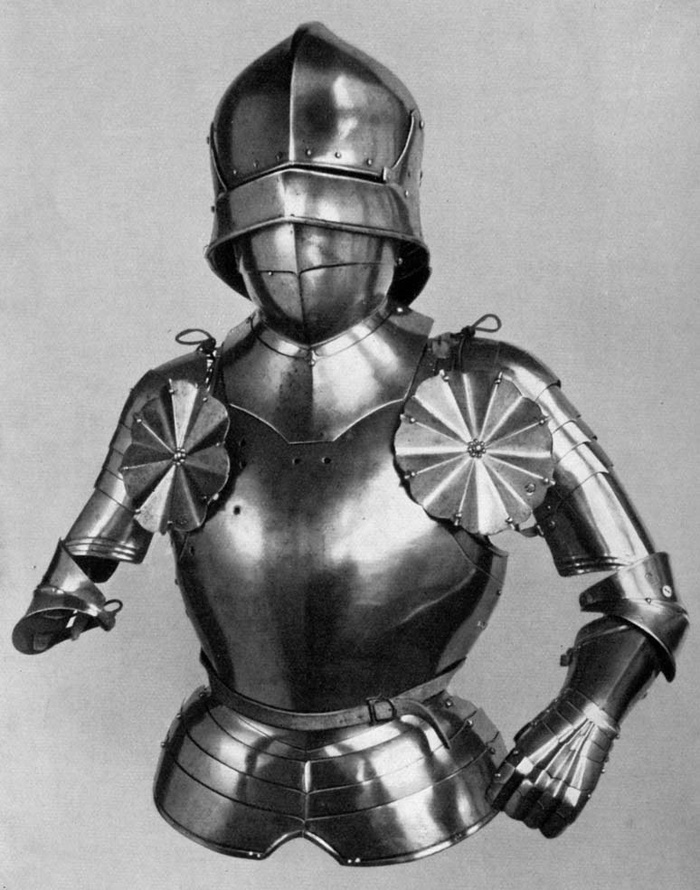

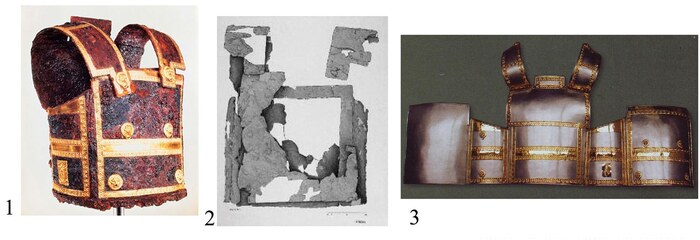

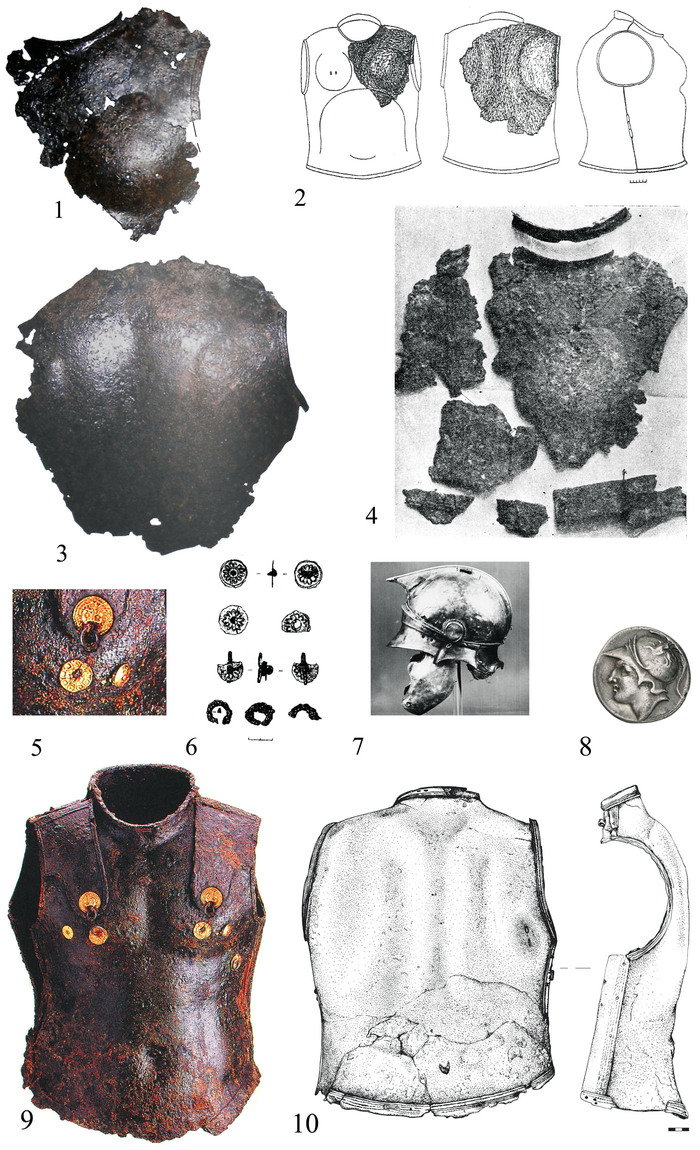

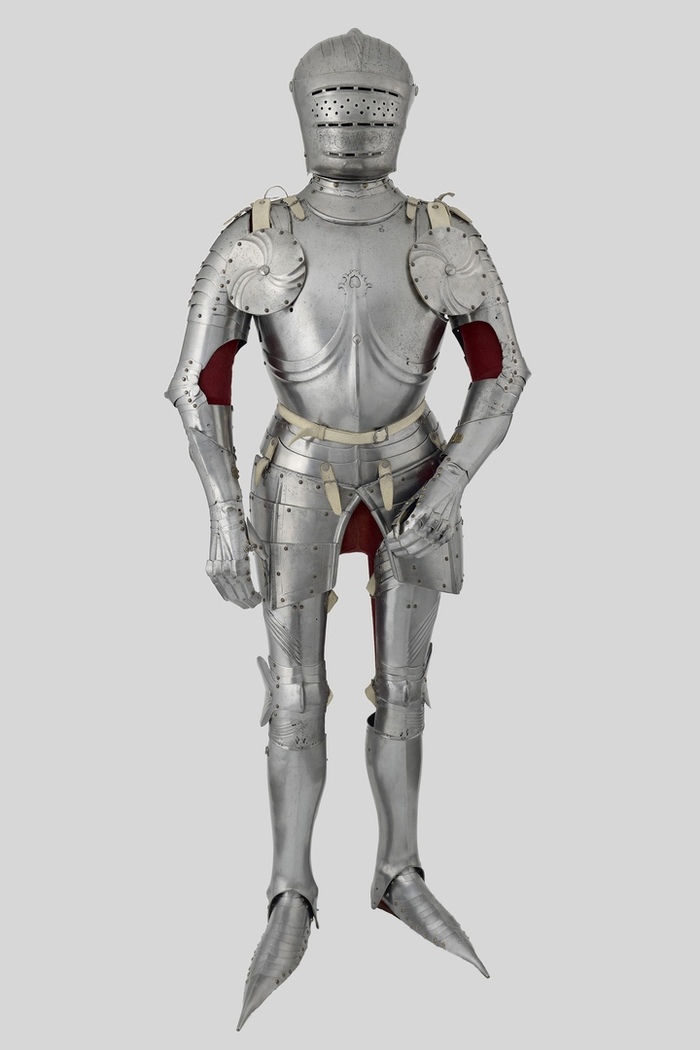

Дело в том, что к этому времени легионеры столкнулись с противником, использующим крепкие щиты и тяжелые пластинчатые доспехи, для пробития которых, видимо, уже не хватало старых пилумов. Они столкнулись с другими легионерами в череде гражданских войн и адаптировали свое вооружение на нового грозного противника [14].

Пилум в ближнем бою

Хотя традиционно пилум считается чисто метательным оружием, на деле это было далеко не так. Полиэн и Страбон приписывают Камиллу практику обучения легионеров использовать дротик в ближнем бою, насколько можно верить этим сообщениям для 5 века до н.э. вопрос открытый, но подобных примеров много.

«сверх того научил воинов метать из рук длинные дротики, подходить под мечи неприятельские и принимать удары тем смелее, что железо Кельтов было мягко и худо выделано» (Полиэн, VIII, 7,2)

«копье применяют двояким способом: во-первых, при рукопашной схватке, а во-вторых, как дротик; равным образом и древко копья служит для обеих целей: для рукопашного боя и для метания; точно так же дело обстоит с сариссой и дротиком (pilum)» (Страбон, X, 1,12)

«Воинов он научил обращаться с метательным копьем, как с пикою, и подставлять его под удары вражеских мечей» (Плутарх, Камилл, 40)

Позднее пилумы активно использовались в ближнем бою против конницы, так Флавий Арриан, наместник Каппадокии, руководивший отражением набега алан, составил руководство следующего содержания:

При этом в первых четырех шеренгах пусть стоят контоносцы, ведь у их +контосов вытягиваются большие и сужающиеся наконечники. И притом впередистоящие пусть имеют эти [контосы] для защиты с тем, чтобы, если будут приближаться к ним враги, то примерно на уровне груди коней поместить наконечники контосов (Арриан, диспозиции против аланов, 14).

Реконструкция диспозиции по Арриану против всадников (Bishop M. C. The Pilum: The Roman Heavy Javelin. – Bloomsbury Publishing, 2017. – Т. 55. С. 58)

Здесь не стоит удивляться термину «контос», по контексту далее понятно, что Арриан под ним подразумевал пилум.

Любопытное описание столкновения с парфянскими катафрактами оставил Плутарх, где римляне Марка Антония переходят в ближний бой с пилумами, стоит лишь всадникам подъехать ближе:

«Видя, что неприятель преклоняет колено, парфяне сочли это знаком усталости и изнеможения, отложили луки, взялись за копья и подъехали почти вплотную, но тут римляне, издав боевой клич, внезапно вскочили на ноги и, действуя метательным копьем словно пикой, передних уложили на месте, а всех прочих обратили в бегство.

То же повторялось и в следующие дни» (Плутарх, Антоний, 45)

Здесь стоит обратить внимание на то, что речь идет именно о тяжелой катафрактной коннице, которая в отличие от лучников имела на вооружении, как лук, так и копье [15]

В битве при Фарсале Цезарь приказал своим воинам атаковать всадников Помпея пилумами в ближнем бою:

Когда же конница врага двинется вперед, им надлежит, пробившись через передние ряды бойцов, не метать копья, как обычно делают самые храбрые, спеша начать рукопашную, а бить вверх, целя противнику в глаза и в лицо (Плутарх, Помпей, 69)

На метопах II в. н.э. (каменных плитах) Адамклиси в Румынии также встречаются сцены, в которых легионеры поражают врагов пилумами в ближнем бою.

Эти надгробные плиты датируются II в. н.э.

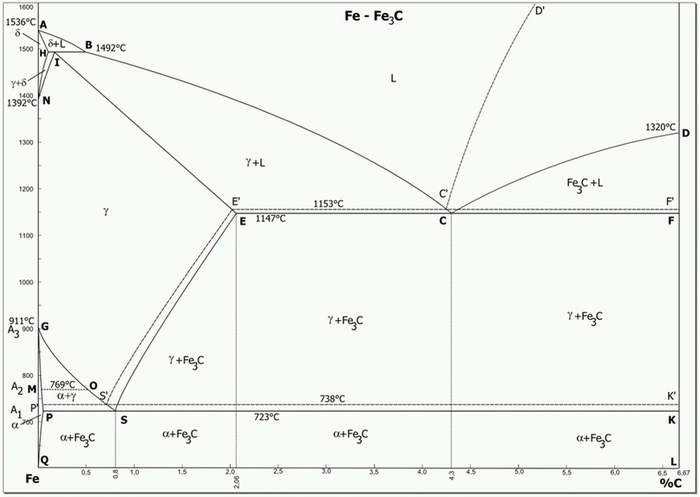

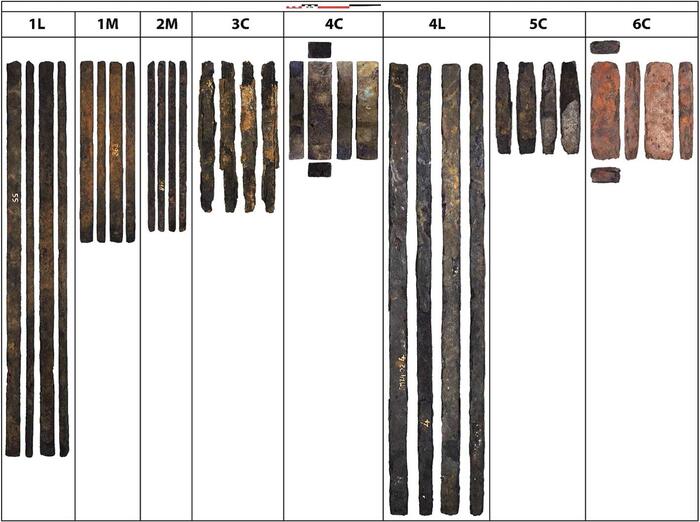

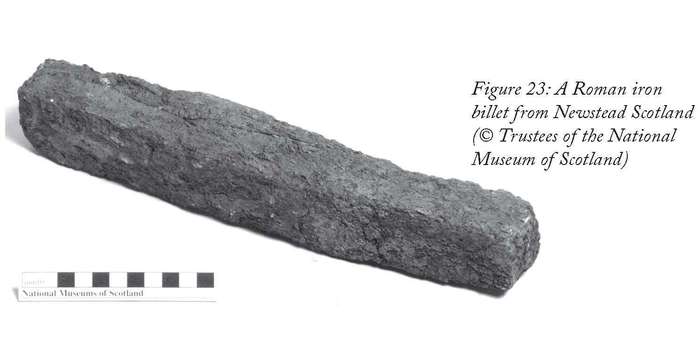

Из чего делали

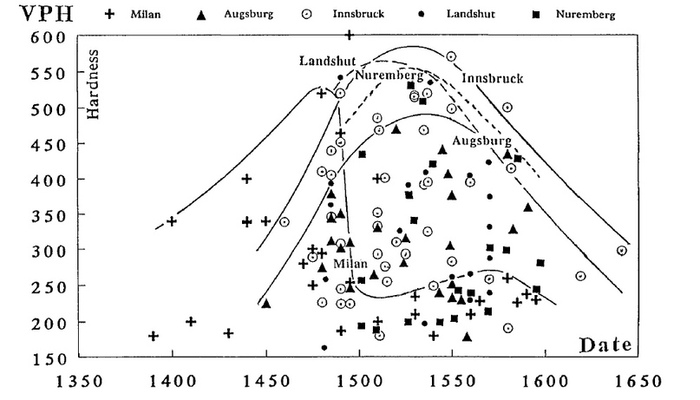

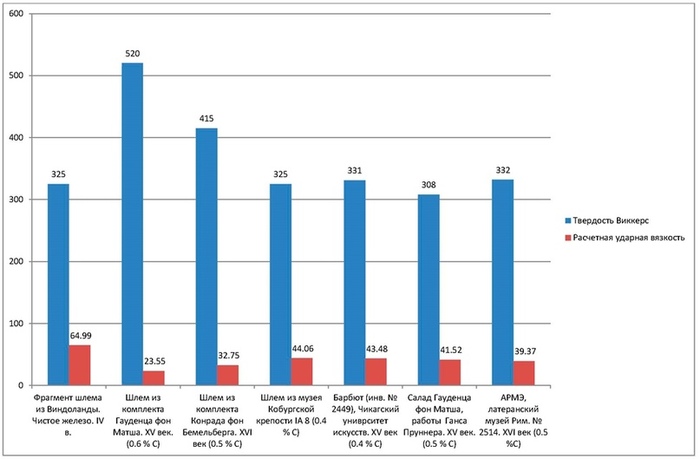

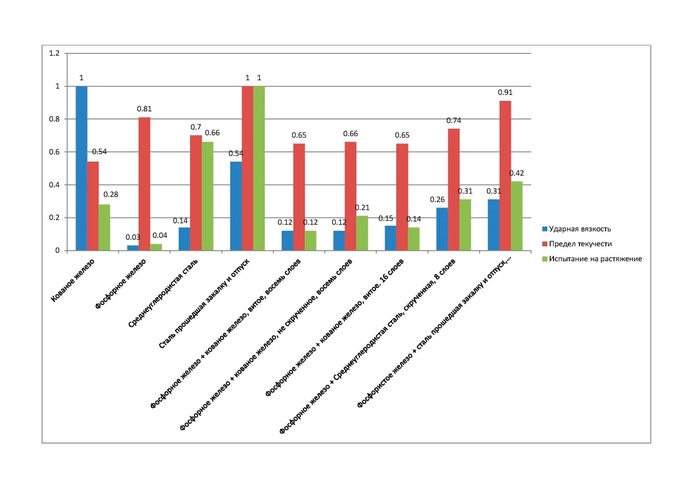

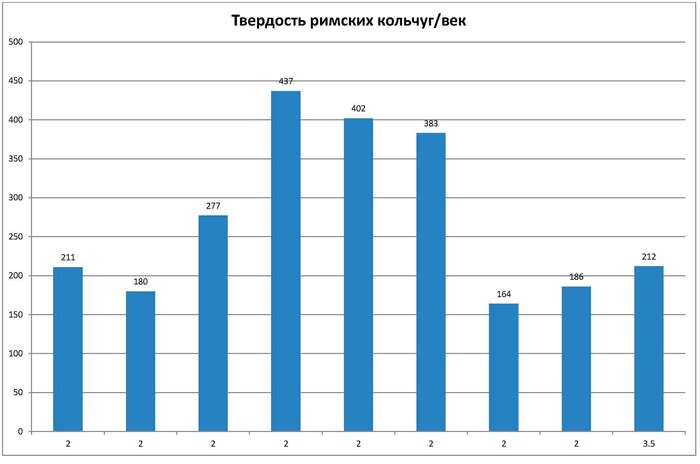

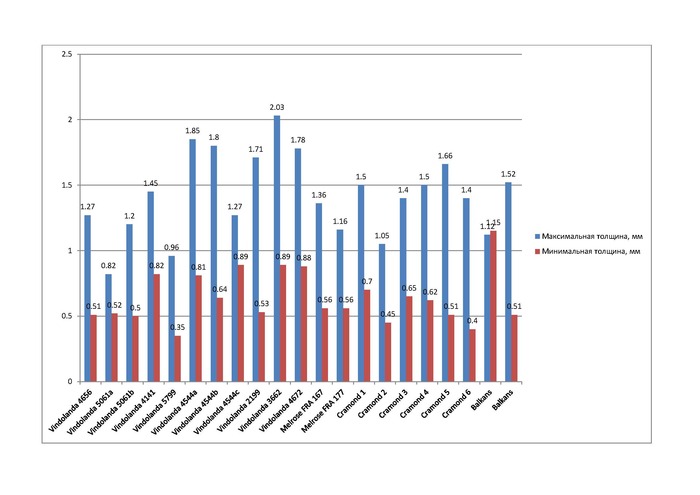

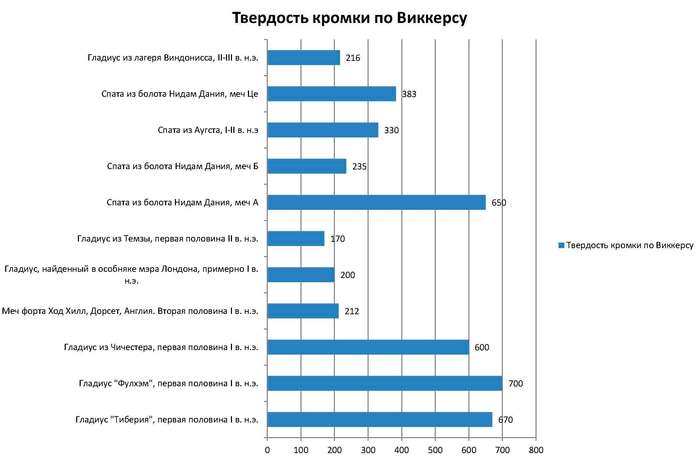

Распространённым мотивом у древних авторов является «мягкость» наконечника пилума и тут мы можем ответить со всей уверенностью – так и было. Металлографические исследования находок наконечников пилумов клада из града Смихель демонстрируют мягкую железную часть и стальной наконечник [17]. Что интересно, наконечник был также сварен с более мягким сердечником, как делались мечи в то время. Микротвердость составляет 90-110 по Виккерсу и соответствует достаточно посредственным копьям, что в принципе понятно, поскольку одной из целей оружейников было сделать так, чтобы пилум не прилетел обратно.

Так он гнулся или нет?

Так все-таки раз он был мягкий, гнулся он? Безусловно, да – например, при попытке вытащить пилум из щита, исследователи обнаружили, что его нужно шатать туда-сюда, чтобы расширить дырку [7].

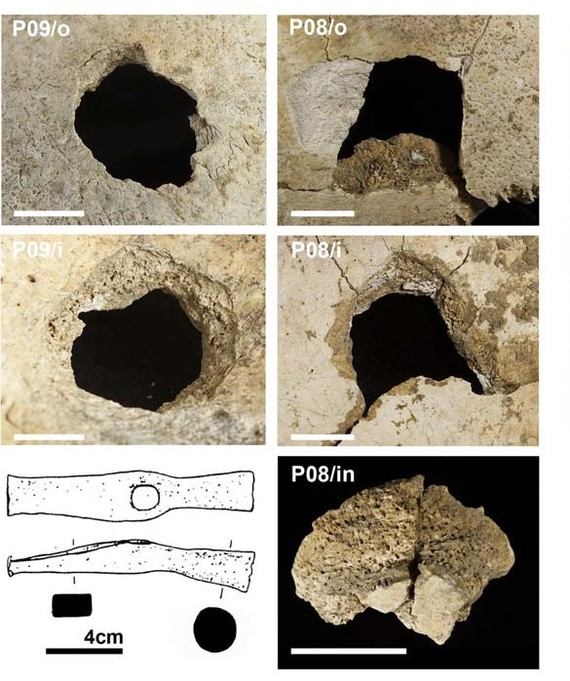

Кроме того, существует ряд находок наконечников пилумов, которые имеют характерный изгиб:

Находки согнутых пилумов по Bishop M. C. The Pilum: The Roman Heavy Javelin. – Bloomsbury Publishing, 2017. – Т. 55. С. 16-17, листайте вправо

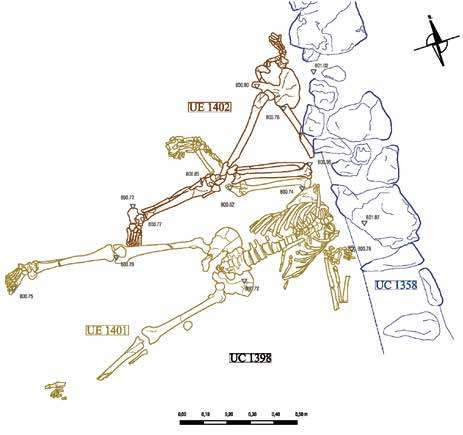

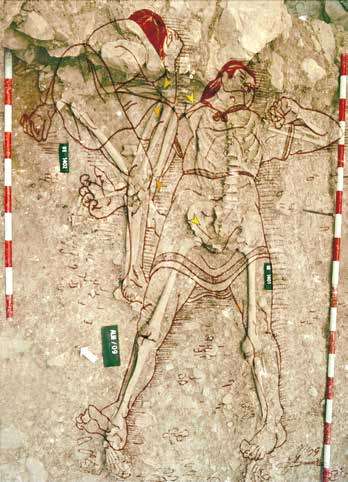

Однако воспроизвести его простым броском в щит современные реконструкторы не смогли, но как он возник? Здесь стоит сделать небольшой шаг назад и прояснить механику древней битвы. Современный образ сражения, навеянный Голливудом, где обе линии войска бросаются друг навстречу, чтобы скорее устроить мясорубку, крайне далек от реальности. Характер древних битв в первую очередь определяла психология сражающихся и метание дротиков начиналась с безопасного, предельного расстояния, поэтому поле перед противниками должно было быть усеяно пилумами воткнувшимися в землю под острым углом.

Небольшой недолет, приводится по 1. D. Sim, M. C. Some experiments with pila //Journal of roman military equipment studies. – 2017. – №. 18.

И когда римляне атаковали с гладиусами наперевес, то наступали на свои же пилумы, торчащие из земли перед противником. Современные эксперименты показывают, что после такого, дротик как раз и продемонстрирует характерный изгиб, который мы обнаружили в находках [7].

Выводы

Подытожим, считается, что римляне бросали два дротика и сразу шли в лобовую атаку с мечами, однако, на деле метательный бой мог быть затяжным [19]. Считается, что пилум должен был лишить противника щита, однако, на деле он должен был пробить щит, продолжив движение лишить врага здоровья, а в идеале и жизни. Считается, что это было чисто метательное оружие, однако, на деле он часто использовался в ближнем бою. Считается, что римский гладиус завоевал мир, на деле же мощный залп пилумов обращал врага в бегство до того, как римляне успевали взяться за меч. Считается, что наконечник пилума был сделан из мягкого железа и… Пожалуй, это действительно так.

Примечания

1. Нефёдкин А. К. Основные этапы формирования фаланги гоплитов: военный аспект проблемы. – Вестник древней истории, №1, 2002, стр. 87-96

2. Coppe J. et al. Ballistic study tackles kinetic energy values of Palaeolithic weaponry //Archaeometry. – 2019. – Т. 61. – №. 4. – С. 933-956.

3. Connolly P. The reconstruction and use of Roman weaponry in the second century BC //Journal of roman military equipment studies. – 2000. – №. 11. – С. 43-46.

4. Bergman C. A., McEwen E., Miller R. Experimental archery: projectile velocities and comparison of bow performances //Antiquity. – 1988. – Т. 62. – №. 237. – С. 658-670.

5. Williams A. R. The knight and the blast furnace: a history of the metallurgy of armour in the Middle Ages & the early modern period. – Brill, 2003. – Т. 12. C. 919

6. Milks A., Parker D., Pope M. External ballistics of Pleistocene hand-thrown spears: experimental performance data and implications for human evolution //Scientific Reports. – 2019. – Т. 9. – №. 1. – С. 1-11.

7. D. Sim, M. C. Some experiments with pila //Journal of roman military equipment studies. – 2017. – №. 18.

8. Matthew C. The battle of Vercellae and the alteration of the heavy javelin (pilum) by Gaius Marius–101 BC //Antichthon. – 2010. – Т. 44. – С. 50-67.

9. Bishop M. C. The Pilum: The Roman Heavy Javelin. – Bloomsbury Publishing, 2017. – Т. 55. C. 15 (далее Bishop M. C., 2017)

10. De Groote K. R. ‘Twas When my Shield Turned traitor’! Establishing the Combat Effectiveness of the Greek Hoplite Shield //Oxford Journal of Archaeology. – 2016. – Т. 35. – №. 2. – С. 197-212.

11. Bolliger S. A. et al. Stabbing energy and force required for pocket-knives to pierce ribs //Forensic science, medicine, and pathology. – 2016. – Т. 12. – С. 394-398.

12. O’Callaghan P. T. et al. Dynamics of stab wounds: force required for penetration of various cadaveric human tissues //Forensic science international. – 1999. – Т. 104. – №. 2-3. – С. 173-178.

13. Knight B. The dynamics of stab wounds //Forensic Science. – 1975. – Т. 6. – №. 3. – С. 249-255.

14. Bishop M. C., 2017. С. 19-20

15. «Катафрактарии и их роль в истории военного искусства» А. Хазанов // Вестник древней истории. №1, 1968). В снаряжение сасанидских катафрактов входило два лука и 30 стрел (К.А. Иностранцев. Сасанидские этюды, СПб., 1909, стр. 78). О преемственности парфянских и сасанидских катафрактов см. «К вопросу о парфянском наследии в сасанидском Иране: военное дело» В. Никоноров // Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Александра Марковича Беленицкого, 2004.

16. Sabin P. The face of Roman battle //The journal of roman studies. – 2000. – Т. 90. – С. 1-17.

17. Kmetič D., Horvat J., Vodopivec F. Metallographic examinations of the Roman Republican weapons from the hoard from Grad near Šmihel. – Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2004.

18. Albert Ribera i Lacomba «La destrucción de "Valentia" (75 a. C.) y la cultura material de la época de Sertorio (82-75 a. C.)» //Las guerras civiles romanas en Hispania: una revisión histórica desde la Contestania / coord. por Feliciana Sala Sellés, Jesús Moratalla Jávega, 2014, ISBN 978-84-9717-341-4, págs. 65-77.

19. Жмодиков А. Л. Тактика римской пехоты IV-II вв. до н. э //Para Bellum. – 1998. – №. 4. – С. 4-13.