Золотые унитазы украинских депутатов (и всех прочих) делаются мужиками для баб, гражданка Латынина!!!

Вот этот сюжет из истории, который сейчас будет, Латынина надысь вспомнила, но в теме золотых унитазов украинского депутата, Януковича и прочих не стала доводить мысль до главного тезиса: всё зло в мире для и от корыстных и озлобленных баб

"Сын Александра II, великий князь Алексей Александрович с рождения был зачислен во флот. С возрастом он приобретает один чин за другим и в 1880 году достигает звания генерал-адъютанта, а через три года становится уже генерал-адмиралом. С 1881 года Алексей Александрович стоит во главе российского морского ведомства. Однако деятельность его на этом ответственнейшем государственном посту носила скорее номинальный характер. По свидетельству многочисленных очевидцев, в большинстве случаев она сводилась к роскошным обедам в собственном дворце на Мойке, на которые приглашались члены Адмиралтейств-совета. Таким оригинальным образом обеды подменяли сами заседания совета. Не случайно в столице Алексея Александровича считали одним из главных виновников поражения русского флота в русско-японской войне. Именно он настоял на отправке кораблей Балтийского флота на Дальний Восток. После поражения под Цусимой в Петербурге вслед ему презрительно кричали: “Князь Цусимский!”

В июне 1905 года, несмотря на то, что Алексей Александрович приходился родным дядей императору Николаю II, он был отправлен в отставку. “Лучше бы ты, дядя, крал в два раза больше и делал броню в два раза толще”, — сказал ему император.

Алексей Александрович, о котором в петербургских салонах, ресторанах и заведениях самого невзыскательного вкуса говорили: “Семь пудов августейшего мяса”, был человеком огромного роста и могучего телосложения. По мнению современников, это был самый красивый мужчина среди Романовых. Но образ жизни великого князя и его весьма скромные познания в морском деле позволяли петербургским острословам говорить о нем как о “поклоннике быстрых женщин и тихоходных кораблей” или, по другому варианту, “вертких дам и неповоротливых кораблей”. Понятно, что под “быстрыми” и “верткими” понимались женщины довольно легкого поведения.

Его девизом было: “Мне на все наплевать”, а сам он постоянно находился в погоне за все новыми и новыми удовольствиями и развлечениями. Известное выражение “Гулять по-княжески”, говорят, распространилось по Руси благодаря ему и происходило от привычки великого князя сорить деньгами на женщин, казино и рестораны Парижа. “Парижские дамы стоят России по одному броненосцу в год”. – горько шутили в обществе. А ожерелье, подаренное однажды Алексеем Александровичем одной из его любовниц, так и называли: “Тихоокеанский флот”. В Петербурге рассказывали историю, случившуюся однажды во время спектакля в Михайловском театре. В то время любовницей Алексея Александровича была актриса французской труппы некая Балетта, обладавшая, по мнению современников, “небольшим дарованием и довольно заурядной внешностью”. Едва она вышла на сцену, сверкая бриллиантами, “как индусский идол”, из первых рядов раздался голос, обращенный к публике: “Вот, господа, где наши броненосцы! Вот где наши крейсера! Вот где миноносцы!”

И да, моё элитное происхождение ничем не изменило мою судьбу в том смысле, что удовольствия с женщинами тоже смог найти хорошие, но и зла от этого наворотил...выбора не было, а иначе без баб ну невозможно жить в лучшие молодые годы (и далее, если мужик умудрился дожить до 40-45 лет и смог сохранить хотя бы 50% здоровья, тоже хорошо бы с бабами, а не без них). Ясно же, что Латынина честно не признается: большинство женщин упивается своей властью, доводя мужиков до самых страшных деяний

Россияне, а вы знали, что у вашего Государя скоро может родиться наследник Цесаревич?

У Георгия Романова, в монархических кругах известного как Гоги, скоро родится ребенок. Он внук "великой княгини" Багратион Мухосранской Мухранской.

Время прогревать аудиторию!

Сентябрь — это не только начало учебного года, но и время активной подготовки к горячему сезону распродаж. Самое время подключить подписку Пикабу+:

рассказывайте о своих товарах и услугах

добавляйте ссылки

создавайте витрину товаров прямо в профиле

подключайте дополнительное продвижение постов

Пора готовить сани!

"Народовластный" Иван III | Два сюжета из истории русского права

Всем известно, что уже со второй половины XIV века московские государи, отставив в сторону все прочие дела, занимались лишь двумя вещами – борьбой с Ордой и укреплением собственной власти. Примерно с этого периода можно говорить о формировании в Москве самодержавия, обозначившего приговор всем структурам народовластия в России на долгие века. Так, например, в 1374 г. умер последний московский тысяцкий Василий Вельяминов, после которого данная должность более не поминается в источниках.

Однако каким бы "деспотичным" не было Великое княжество Московское в попытке утвердить свою власть внутри государства, полезность народовластия в самых разных его формах не ставилась под сомнение. Другое дело, что польза эта была ориентирована во вне – на отношения с другими пока еще независимыми княжествами. Ведь кто еще может выступить в качестве защитника и гаранта безопасности для угнетенных, как не государь Московский? Особенно, если "свои" бояре только и думают о том, как бы набить свой карман в ущерб простым работягам.

Так в 1483-1486 г. в псковских землях разразилась "смердья брань" – настоящее восстание сельских мужиков против городского боярства. Началось все с того, что "въ 6 день посекоша псковичи дворы оу посадников". Сейчас, конечно, сложилось несколько лагерей ученых, каждый из которых по-своему рассматривать события первой половины 1480-х гг. Одни оценивают крестьянские волнения, как единый процесс, вторые – как череду малосвязанных конфликтов, третьи – видят во всем невидимую руку Москвы.

Позиция князя Ивана III Васильевича в этой псковской усобице также остается весьма непонятной. Кому-то представляется вполне логичным, что государь засоюзился в конфликте вокруг крестьянских повинностей с псковскими боярами. Иные считают, что князь последовательно поддерживал крестьянство, продавливая Псков ради своих личных интересов. На деле же мы имеем вполне локальный конфликт местных крестьян с псковским вече (!) вокруг уставных грамот с повинностями. Правда потом он вылился в свару между московским наместником и посадскими боярами с одной стороны и городским вече с другой. Самое забавное, что поддержав поначалу псковское боярство, Иван III позже решил сменить сторону, признав поправние прав городского веча незаконным. Вот и получается такой защитник народовластия в интересах Москвы.

С другой стороны, во внутренней системе управления московские князья также не избегали такого устройства, в рамках которого нужно работать меньше, а давать на откуп больше. Тем более, что во многих регионах нарушить какую-нибудь традицию или "порядок" было очень даже просто. А потому – зачем менять, если и само работает.

Известно, что с конца XV века для управления отдельными волостями и уездами своего государства великий князь назначал наместников-волостелей, которые "кормились" за счет местных жителей. С учетом этого в разного рода уездах сохраняются также и местные вечевые-земские традиции, с которыми наместники вынуждены договариваться и сотрудничать, когда речь заходит об исполнении повинностей, свершении правосудия или введения новых приколов. Хорошим примером тут станет Белозерская уставная грамота 1488 г.

Документ не то что бы очень большой, однако довольно важный, особенно ввиду отсутствия огромной кучи правовых памятников тех лет. С одной стороны, в грамоте говорится о роли, правах и обязанностях волостелей и их администрации — тиунов и доводчиков. Но вместе с тем стоит весьма явный акцент на разграничении прав княжеской администрации и тех сферах, где их полномочия заканчиваются. Так, отношения с волостелями и их администрацией осуществляют представители местного земского самоуправления — "сотские" – выборные люди. Кроме того, местное население имеет право возбуждать судебные иски к наместникам и их людям, а в судебных разбирательствах обязательно должны участвовать сотские и местные "добрые люди":

"А наместником нашим и их тиуном без сотцков и без добрых людей не судити суд".

Схожие по содержанию статьи также говорят нам:

"А князи мои, и бояре, и дети боярьские, и всякие ездоки, у горожан и у становыз людей и у волостных людей кормов и подвод, и проводников, и сторожов не емлют."

"А кому будет белозерцом, горожаном и становым людем и волостным обида от наместников и от волостей, и от тиунов обида и от доводчиков, и они сами сроки наметывают на наместников и волостей и на их людей".

Можно, конечно, сказать, что это все мелкие уступки. Мол, никто не запретит тиуну вести суд и без сотских, просто это надо было прописать. Но ето логическая ловушка, т.к. в таком случае этих "добрых людей" Белоозера никто бы и не вспомнил. А тут получается, что потребность в представительстве была, как и некоторая защита их от местячкового произвола великокняжеских наместников.

Кстати, в чуть более позднем Судебнике 1497 г. (а коли уж мы не верим в его существование – в еще более поздние времена) также тема с "лучшими людьми" никуда не девается, потому что они наравне с сотскими должны присутствовать при исполнении боярских судов на местах:

"А бояром или детем боярским, за которыми кормления с судом боярским, имуть судити, а на суде у них быти дворьскому, и старосте, и лутчимь людем. А без дворского, и без старосты и без лутчих людей суда не имати, и их тиуном и их людем посула от суда не имати ж".

Вот и получается такая забавность. Вроде князь великий всех под себя подмял, а за боярами на местах все равно следить кому-то надо. Не всюду же государь успеет, верно? Верно ведь...

Что почитать?

Аистов А.В., Валеров А.В, Бояре, черные люди и смерды Пскова в событиях 1483-1486 гг. // Новгородский исторический сборник. Вып. 9 (19). СПб., 2003. С. 168-178.

Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX-XIV вв. М., 2003.

Перевезенцев С.В. Традиции народовластия в России в XV-XVII вв. / Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 12. Политические науки. 2017. № 3. С. 44-66.

«Бои за Историю» в ВК: https://vk.com/com_pour_his

«Бои за Историю» в Телеграме: https://t.me/com_pour_his

Евреи России сделали выводы. В России каждый последующий, отменяет законы предыдущего

Нижние чины российской полиции больше всего любили евреев: они угощали и давали взятки …

В любой праздник, православный и еврейский, околоточным надзирателям с легкостью всучивали подношения. И при всякой беде — а случалась она так часто!.. Если же и не было никакого повода, даже именин, и никакой беды, но выпить все же хотелось нестерпимо, они, гремя сапогами, заходили в гости к своим подопечным и ничего не просили — просто улыбались.

ИЗГНАНИЕ

В 1891 году пришел повод: великий князь Сергей Александрович, только что назначенный Московским генерал-губернатором, на радостях открыто объявил о своем твердом намерении: «Освободить Первопрестольную от евреев!» А царь, его родной брат, вскоре узаконил его стремление.

Великий князь Сергей Александрович - московский генерал-губернатор

«А МЫ АНГЛИКАНЕ…»

Не дожидаясь того дня, когда эта мера коснется его семьи, оборотистый Абрам Липскеров сразу сообразил: чтобы остаться в Москве, нужно придумать что-то неотразимое. Раньше он хвастался перед образованными евреями с дипломами тем, что у него хоть и не было высшего образования, но он все-таки получил «правожительства в Москве».

Умея только вдеть, нитку в иголку, он значился «ремесленником» — искусным портным, который кроит и шьет сюртуки, но каждый день выпускал не очень интересную русскую газету «Новости дня», которую, однако, читала вся Москва.

Редакция газеты «Новости дня». 1900 год

Ближайшее будущее больше не давало ему способа оставаться в Москве. Продумав все, он собрал родственников на фамильный совет — брата Исаака, детей, мать, тещу, племянников, их жен — и уверенным голосом верховного главы большой семьи предсказал неотвратимость очередной беды: к сожалению, настало время сделать то, чего предки боялись больше смерти, но…

Несмотря на поднявшийся разноголосый вопль женщин, мужчины все же согласились: если это сделать так необходимо, то креститься надо, но не в православную веру, а действительно… в протестантскую. В англиканскую, например.

Почему? Она подходила чуточку больше: проходя на улице мимо храма или проезжая мимо него в экипаже, даже будучи христианами, им вовсе не надо будет всякий раз осенять себя крестным знамением.

Вся семья издателя газеты успела осуществить свое намерение быстро — до прихода частного пристава. В этот день он явился суровым, как никогда раньше. Но тут же отошел: Абрам Липскеров только улыбнулся — с достоинством объявил, что он вовсе не иудей. «Мы все англикане», — сказал он и сразу полез в буфет за непочатой бутылкой, которая там всегда стояла в ожидании визита дорогих властей.

Нижняя местная власть, выпив и закусив, как водится, рыжиком, сказала: «Премного благодарен», но документы все же пролистала. Уходя, смягчившийся пристав любезным голосом признался:

— Я всегда знал, что вы англикане…

В печальном 1891 году это была единственная веселая новость, которую опечаленные московские евреи не без смеха рассказывали друг другу.

Она стала известна всем от человека, который так от нее огорчился, что его хватил апоплексический удар, — от Николая Ивановича Пастухова, издателя другой газеты, «Московский листок», самого непримиримого конкурента Липскерова.

Знаменитый журналист Влас Дорошевич, который некоторое время поработал и в «Московском листке», и в «Новостях дня», был немного добрее, он знал обоих братьев Липскеровых — ловкого издателя Абрама и его необычайно прижимистого бухгалтера Исаака. Это Влас Дорошевич пустил незлобивую шутку: «Почему господь не сказал еще раз: «Авраам, Авраам, убей Исаака»?»

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНИЕ

Но в Москве в ту пору евреям было не до смеха.

29 марта в Санкт-Петербурге вышло Высочайшее повеление — и сразу стало известно в Москве, что именно ремесленники-иудеи должны немедленно покинуть Первопрестольную. Оказалось, что великий князь Сергей Александрович «расширил рамки повеления» своего коронованного родственника и приказал убираться за черту оседлости всем евреям — поголовно.

Даже так называемым «николаевским солдатам» — бывшим кантонистам, тем, кому Николай I в награду за их 25-летнее служение торжественно обещал «правожительства» — им самим и всем их потомкам.

А евреям с дипломами высшего образования, жившим «под охраной мартовского циркуляра 1880 года», даровал такую же привилегию другой царь — Александр II. Позднее и ремесленникам, которых в России остро не хватало.

К 1891 году в Москве собралось изрядное количество евреев — числом больше восьми тысяч.

Многие из них прожили на новом месте лет двадцать-сорок, а молодые вообще родились здесь. Всем им предстояло собрать монатки и уехать в дальние местечки. Одни забыли их с детства, когда их схватили и отослали в чужие края — служить царю и Отечеству, а другие не знали вовсе, потому что никогда не были на родине родителей.

Полиция обошла всех, строго предупредила о неотвратимости отъезда. Семей, подобных «англиканцам» Липскеровым, которые подсуетились заблаговременно, но, на взгляд единоверцев, позорно, оказалось немного. Некоторые опытные в законах люди с высшим образованием понимали, что достойно уклониться от исполнения царского повеления им не удастся, и первыми стали продавать нажитое имущество.

Даже зажиточные купцы первой гильдии, получившие привилегии за обильной взнос, оказывается, зря надеялись на свое звание — получается, что и они тоже не имели никаких исключительных прав.

ДОМ — ЗА ОДИН РУБЛЬ

Первые несколько недель недвижимость продавали за бесценок. Некоторые местные люди, конечно, охотно пользовались чужой бедой: немедленно покупали дома с обстановкой и становились домовладельцами за бесценок.

В Марьиной Роще были случаи, когда целый дом покупали за рубль-два. Потом некоторые совестливые православные ремесленники из тех же кварталов почти сразу обратились к генерал-губернатору с длинным письмом, полным упреков по адресу своих соседей: так честный народ не поступает — не по-христиански это.

От «стеснения приезда евреев произошли трудности», а от удаления еврейских ремесленников «произошел вред и убыток» — у жителей появились трудности, пропали мастера, которые занимались «дешевыми поделками, мелкими починками и поправками».

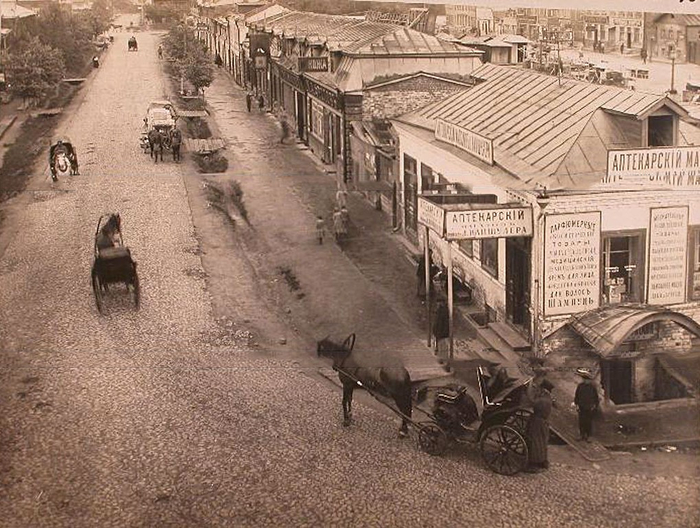

Марьина роща, конец XIX века

Оставшиеся евреи-правоведы с высшим юридическим образованием оказались более упрямыми: они, хорошо знавшие Законы Империи, послали градоначальнику прошение, в котором осторожно писали, что, наверное, произошла ошибка: им же дозволил жить в Первопрестольной сам покойный царь Александр II, даровавший это право всем, кто получит высшее образование… А евреи-ремесленники, в очередной раз объединившись, наняли грамотного писаря с хорошим почерком и слогом, который красиво, на прекрасной гербовой бумаге сочинил аналогичное послание: покойный батюшка нынешнего царя, память о котором они до сих пор чтут и молятся Б-гу за упокой его души, даровал им возможность жить семьями и работать в Москве …

Некому было только написать прошение от имени тех, кто время от времени посещал Москву по коммерческим делам — для совершения сделок, закупок, получения товара. Но как это сделать, не побывав в Первопрестольной или хотя бы не послав для этого надежного человека?

ПОЧЕМУ ВЯНУТ ПРОМЫСЛЫ

Но пришло сдержанное прошение, уже с цифрами, — из Богородского уезда Московской губернии. В нем говорилось, что начавшееся исчезновение приезжих купцов-евреев очень остро сказывается на местных ремеслах: «Значительная часть населения уезда занята кустарным промыслом.

Покупатели — еврейские купцы приезжали в Московскую губернию», закупали товар и этим очень поддерживали промыслы. Податели заявления подсчитали, что за несколько месяцев товарооборот у них уменьшился на сто миллионов рублей, (хороший обед в трактире стоил 3 копейки. Прим. автора).и предупреждали о возможности кризиса промыслов во всем уезде («центр торговли сразу стал перемещаться в Лодзь», — говорилось в совместном письме. Кстати, в Царстве Польском местный народ без восторга принял прибывающих новых евреев и в отличие от множества своих стал называть их «русскими»).

В Москву, к главному начальству Первопрестольной, обратились и фабриканты города Иваново-Вознесенска — с прошением «об издании облегчительных правил относительно пребывания иногородних купцов и прикащиков из евреев». И просили об ослаблении суровостей относительно купцов первой и второй гильдии «из числа их единоверцев»… Они выражались немножечко по-чиновничьи — просили «признать царское повеление не подлежащим удовлетворению».

Увидев нежданную поддержку, некоторые нерешительные евреи стали немножко смелее.

Иногородние еврейские купцы, зная о послаблении московским купцам первой и второй гильдии, решались приехать в Москву по делам на денек. Но их тут же ловили и без всяких церемоний бросали в пересыльную тюрьму — к «беспаспортным бродягам, в камеры со сбродом, ожидавшим отправки на этап», делали отметки в сопроводительном документе.

В тюрьме самые немощные умирали. В ней закончили жизнь купцы Абрам Букштейн, Исаак Швандер. Их захватили у московских родственников, которые имели «правожительства».

Когда их хоронили, неожиданно явились многие другие евреи — их знакомые и родственники, которые в полиции значились уже убывшими. Их без всяких размышлений тоже отправляли за черту оседлости. Яков-Натан Фриденсон умер в вагоне железной дороги.

Появление уже убывших евреев на похоронах обнаружило, что некоторые «хитрецы» где-то прячутся, возможно на кладбищах. Поступил приказ полиции прочесать все погосты, арестовывать нарушителей на месте, надевать на непокорных «злодеев» деревянные наручники.

Были случаи, когда еврейские семьи, готовые к неотвратимому отъезду, не могли это сделать быстро: в семье болели, иногда сам хозяин. Некоторые иногородние купцы первой гильдии ждали заказанный товар — в их отсутствие он пропадет. Купцы суетились, показывали счета, удостоверявшие покупку товара, совсем свежие «свидетельства о добром поведении» — такие бумаги только что появились. Объяснения, документы помогали мало.

Брестский вокзал

Несмотря на все усердие полиции, она не сразу справилась с теми, кто всячески оттягивал отъезд. Обер-полицмейстер получил послабление — новое указание генерал-губернатора: по-прежнему аккуратно и прилежно исполнять Высочайшее повеление, но не очень спешить. Был назначен новый окончательный срок: 14 января 1892 года.

Именно в январе, когда приблизился крайний срок, писатель Лев Толстой в морозную ночь своими глазами видел переселенцев на Брестском вокзале — они были плохо одеты, с детьми и стариками, окруженные жалкими остатками имущества в сундучках и в одеялах. Две женщины рожали прямо на вокзале.ОТ ПОЛИЦИИ ПОДАЛЬШЕ

В сентябре того же 1892 года молодой, но уже известный художник Исаак Левитан прятался от полиции, потому что он тоже не имел права жить в Москве.

Полтора года великий русский художник скрывался от властей в сельской местности. Все это время в мастерской его ждали незаконченные шедевры, находящиеся сейчас в лучших галереях мира.

За то, чтобы дать ему возможность работать в Москве, отчаянно боролись многие люди, известные всей России; особенно старался племянник художника Карла Брюллова — Павел Брюллов.

Генерал-губернатор отступил, немного смягчился. Может быть, кто-то вразумил его, что он выступает и против воли своих царственных предков.

Но в одном он был неумолим: настоял на том, чтобы даже купцы первой гильдии ни в коем случае не смели бы нанимать православных «прикащиков» — они вправе нанимать их только из единоверцев.

Если же купцы и люди с дипломами все-таки не могут жить без «прикащиков», они должны просить «частное разрешение на содержание слуг», которое может быть рассмотрено в течение месяца.

Современники свидетельствовали: «разрешение оставаться в Москве получили только некоторые, самые известные люди, со связями, которые просили наиболее усердно, с рьяной настойчивостью».

Простых евреев, которые уклонялись от отъезда, по-прежнему искали по всей Москве. Особенно бдительно в переулках на Ильинке, которые ведут к Бирже — евреям-торговцам их не избежать, они появятся здесь обязательно. Искали тех, «кто имеет семитический облик», или по специфической одежде.

Устраивались обходы по квартирам, будили ради проверки по ночам. Иной раз заглядывали и к соседям — оказывается, некоторые евреи успели подружиться с людьми вполне православными.

Под вниманием были меблированные комнаты: «арестовывали тех, кто осмелился остаться на ночь в столице без разрешения полиции».

К поимке евреев привлекли дворников. Особенно усердно действовал городовой Ерофей Воеводин, который попался сам — за то, что, самовольно разрешив проживание, получил взятку в несколько сот рублей.

Ежедневно удавалось поймать 10-20 евреев. Если меньше, то сыскная полиция говорила прямо: «лов нынче признан малым». Уже тогда, когда «легальным» евреям разрешили остаться в Первопрестольной, были задержаны и отведены в участок выпускники Московского Императорского Университета Зак и Дусман.

Они осмелились заявить личный протест, но им письменно порекомендовали, что «они поступят благоразумно, если возьмут протест обратно, хотя бы потому, чтобы не подвергнуться выселению». Надзиратель Матвеев, увидев еврея Цукермана в пролетке, впрыгнул к нему в экипаж. Несмотря на то, что ездок с «семитическим обликом» оказался купцом первой гильдии, но приезжим, новый пассажир остановил лошадей и отвел его в участок, хотя был праздник — Покров день и, следовательно, никто из христиан не должен был работать.

ПОЙМАЛИ «УМЫШЛЕННО НЕЗАЯВЛЕННЫХ»

Ежедневная газета «Ведомости Московской городской полиции», переполненная сообщениями о новых законах в Империи и в Первопрестольной, однако ни слова не сказала о царском повелении, касающемся пребывания евреев в Москве.

Сначала она вдруг известила москвичей о поимке в Первопрестольной одного еврея, потом — двух, а в № 93 от 29 апреля 1891 года обер-полицмейстер генерал-майор Юрковский помещает в своей газете длинный список нарушителей нового царского повеления и указания великого князя Сергея Александровича: «Еврей Файвех Авербах умышленно (?) не был заявлен о прибытии в течении 4 дней». Главный полицейский Первопрестольной «наложил на него обязательный штраф в размере 200 рублей с заменой при несостоятельности арестом на два месяца». Сумма штрафа была огромной!

Столько стоили четыре коровы с одной козой. Далее перечисляются другие нарушители: «Еврей Арон Ронкин, умышленно укрывавшийся на один день». Он был наказан штрафом в 100 рублей или — «при несостоятельности» — одним месяцем ареста. Далее шли «еврей Хаим Полей», «еврей Шмуль Дрейзин», «еврей Лейба Мирский», «еврей Симон Гордашников», «еврей Меер Слиозберг», «еврей Ицка Левин» и еще шестнадцать евреев и евреек — последней упоминается «еврейка Хая Вигдорова»…(Не предок ли будущей знаменитой журналистки Фриды Вигдоровой, отважной защитницы поэта Иосифа Бродского?)

Выселение евреев в России. Иллюстрация из газеты The Illustrated London News. 1891 год

В грозном сообщении оберполицейского упоминаются и русские люди, которые впустили евреев и «умышленно не заявили», — например, «съемщицы квартиры мещанки Елизавета Щурова, Ирина Дмитриева». На них тоже был «возложен штраф», но, правда, значительно меньший. Некоторые русские люди просто спасали бедных гонимых людей.

ВЫВЕСКИ, НАД КОТОРЫМИ СМЕЯЛИСЬ

Но многие смеялись над оставшимися евреями, которым удалось зацепиться, — над их странными, смешными именами. В угоду генерал-губернатору, а может быть, и по его прямому указанию, обер-полицмейстер Юрковский подогрел страсти сам: в самом начале гонений, 25 марта 1891 года он издал необычный приказ, касающийся вывесок на еврейских торговых заведениях.

В нем среди прочего говорилось: «Из-за неточного обозначения имен и фамилий содержателей торговых заведений иудейского исповедания предписывается новый обязательный способ обозначения на вывесках имен еврейских владельцев». Почему? Оказывается, «у обывателей иногда складывается неправильное впечатление о принадлежности заведения…»

Эта мера вовсе не касалась торговцев-христиан, но не из числа православных, а католиков и протестантов. Например, немецких торговцев. В ту пору их была почти половина. Некоторые из них произвольно заменяли на вывесках свои национальные имена-привычными для русского уха: Иоганн-Вильгельм-Фридрих Мюллер повесил на своей лавке вывеску «Торговля колониальным товаром. Иван Мельников», что было немножко сокращенным, но вполне точным переводом.

Обер-полицмейстер повелевает далее, «чтобы на вывесках в заведениях лиц ИУДЕЙСКОГО вероисповедания были обозначены ЧЕТКО, КРУПНО и на ВИДНОМ МЕСТЕ имя, отчество и фамилия содержателя», хотя от прочих торговцев требовалось указывать лишь фамилию.

Приказ грозно предупреждал: «Если МЕЛКО и НЕ на ВИДНОМ месте и ВЯЗЬЮ, затрудняющей чтение, то виновных в уклонениях от сего немедленно мне доносить».

Перед такой угрозой никто не осмелился уклоняться — большинство евреев всегда исполняли волю владыки страны, в которой живут.

…Прохожие останавливались перед лавкой со смешной вывеской, но входить не спешили. Самые общительные показывали на нее пальцем, смеялись поодиночке и хором, особенно мальчишки.

Над лавкой в Лубянском пассаже, где сначала находился знаменитый чайный магазин, раньше висела короткая вывеска: «Торговый дом Высоцкий и компания». Там появилась длинная и невнятная: «Учредитель 1-й гильдии купец Иосиф Яковлевич Высоцкий. Вкладчик на вере потомственный почетный гражданин ИЛЯ ШМЕРКОВ ЦЕТЛИН».

Так стояло у Цетлина в паспорте. Но в паспорте Высоцкого стояло именно «Иосиф Яковлевич» — потому в полиции и не настаивали, чтобы эти слова выделили крупными буквами. Но все-таки спросили хозяина, почему у него такое христианское имя — не крестился ли он?

Обладатель такого документа долго объяснял, что это имена вполне еврейские, они имеются в Библии. Купцу первой гильдии поверили, хотя и сомневались. Однако долго не могли понять, что у евреев нет святцев, обыкновения называть младенцев по имени святого, — новорожденным дают имена ушедших любимых родственников память о которых хочется сохранить.

Смех вызывали вывески: «1-й гильдии купеческая жена ЛИБА ВОЛЬФОВА ГАВРОНСКАЯ», имена других содержателей «СРУЛЬ», «МОРДХЕ», «ИЦИК», «ХАИМ»…

КРУГОМ ОДНИ ЕВРЕИ

Наверное, не случайно, что именно в эти месяцы евреи стали покидать Россию, как никогда прежде. Уезжали не только в Польшу, но и в далекую Америку.

Газета «Московский листок»

Газета немного оправившегося от болезни Николая Пастухова «Московский листок» печатно смеялась именно над именами, чуждыми русскому уху, но о горе, о гонениях на русских евреев не писала.

Еще подначивала: «Шлемки, Ицики и Абраши с их Хайками, Ривками и Рахилями в большинстве стремятся за границу из пределов России» (№ 279 за 1891 год). И цитировала родственную газету — «Киевлянин»: «В Америку отправляется целая труппа артистов и артисток, дававших представления в заселенных племенами Иуды городах и местечках Малороссии».

И добавляла от себя: «Помнится нам, что лет 6-7 тому назад еврейские труппы давали представления и в России, в Москве. Теперь еврейских артистов, играющих на жаргоне, нет. Они все в Америке, развлекают наших Срулек и Ривок».

И советует «убежавшим в Америку ни под каким видом не попадать в Бразилию, потому что бразильские обезьяны не переймут их искусства». (Забегая вперед, скажем, что это касалось тех эмигрантов, которые стали играть в Америке представления на идише, было много «русских» трупп.

Уехали молодые три брата Познеры — двое из них стали артистами. У них имеется внучатый племянник — всемирно знаменитый кинорежиссер Стивен Спилберг.) Благодаря тому, что кино в то время было еще немое, российские евреи-эмигранты вскоре основали Голливуд — не для обезьян, для всего мира, в том числе и для России.

Когда подсчитали итоги всего мероприятия, получилось, что в Москве число евреев уменьшилось и стало только чуть больше, чем китайцев или цыган — не так много, как казалось.

Владелец «Московского листка» смеялся над женщинами-еврейками за излишнюю плодовитость.

Но глава «Московского листка» Николай Пастухов не унимался и, наверное, от огорчения писал по-русски не очень внятно: «Да, сыны Израиля не дремлют… Кровь армии, убеждение людей, здоровье народа, все их имущество и все идеи». И несмотря на все «плоды» гонения, утверждал: «Детям Израиля живется в России очень недурно».

В № 60 1891 года газета немножко косноязычно жалуется на то, что «на Руси не осталось уже ни той профессии, ни той торговли, ни одного занятия, ни того отдела государственной жизни, куда бы не просунули жиды своих одноплеменников.

Большинство докторов у нас евреи, все поголовно артисты — жиды, масса ювелиров — жидов, адвокатские помощники — жиды, певцы — жиды, хористки— жидовки, масса жидов во всех оркестрах, жиды — хозяева и прикащики, во всех без исключения кассах ссуд. Жиды — концессионеры, жиды — инженеры… Словом, куда ни глянешь — кагал».

В № 79 от 20 марта 1891 года «Московский листок» снова вспоминал русскую императрицу Екатерину I (нерусскую вторую жену Петра Первого — Марту Скавронскую), что она 26 апреля 1727 года «указала жидов мужеска и женскаго пола всегда выселять вон из России за рубеж намеренно и впредь их ни под каким образом не впускать».

ПОЧЕМУ ОТМЕНИЛИ КОНГРЕСС МЕДИКОВ

Проходивший в Берлине Всемирный конгресс врачей чуть было не решил созвать очередной съезд в России, например в таком большом и красивом городе, как Москва, но вовремя спохватился — некоторых почтенных делегатов не впустят туда. Там гонения на евреев, там им доступны не все профессии, там людей арестовывают только из-за того, что они евреи, прогоняют вон из города, выселяют и ссылают за какую-то «черту оседлости». Это в наше-то время!..

Оказалось, за границей знают все, но только не могут достаточно точно перевести слова «черта оседлости»…

За границей были в курсе того, что произошло в Москве 1891–1892 годов. В Берлине в издательстве Иоганна Роде вышла книга «Евреи в Москве» — сначала на русском языке, потом на немецкомх .

Во Франции в знаменитой парижской «Тургеневской библиотеке» она была на двух языках. Единственный русский экземпляр каким-то образом попал в Россию, сохранив печати на французском языке. На нем стоит довоенный адрес библиотеки «BIBLIOTHEQUE RUSSE 9, Rue de Valde— Grase— Paris».

При оккупации гитлеровцы разорили ее, но, видимо, рукописи и даже книги действительно не горят. Как и древний еврейский народ, которому всегда предсказывали исчезновение.

О решении медицинского конгресса, который отказал Москве провести очередной съезд в России, узнал и московский раввин Минор. Первым делом евреи приходили за советом к нему. Он своими глазами наблюдал очередное гонение, вместе со всеми переживал неприятности.

Мудрец знал, что преследования евреев всегда в конце концов кончаются — в истории бывало еще и не такое. Поэтому сначала он крепился и не поощрял евреев к протесту, даже если они имели права, унаследованные от прежних российских царей. У него самого младший сын учился профессии врача — но за границей. Когда в сентябре 1892 года городская власть прикрыла недавно выстроенную на собранные деньги синагогу на Солянке и приют для детей-сирот «Талмуд-Тора», он решил, что надо действовать.

Он и председатель общины Шнейдер послали жалобу в Санкт-Петербург о «недоразумении», которое касается всего еврейского населения Москвы. Этим нарушаются царские обещания, закрепленные в Законах Империи.

Ответ пришел раньше, чем можно было его ожидать. В нем было несколько пунктов. Один состоял в том, что синагога вообще была выстроена без разрешения — хотя сохранились документы прежнего генерал-губернатора князя Долгорукова, дозволившего строительство Хоральной синагоги именно на том месте. Синагога была возведена, согласно проекту, с куполом. Московские евреи долго по копеечке собирали на нее деньги, огромную по тем временам сумму — двести тысяч рублей!

НАКАЗАНИЕ РАВВИНА

Первый пункт Высочайшего повеления был такой: «За самовольное открытие синагоги раввина Минора уволить от сей должности с водворением его на жительство в черте оседлости и с воспрещением навсегда выезжать в места, лежащие вне этой черты».

Высочайшее повеление касалось и второго автора жалобы: «Старосту Шнейдера из пределов Москвы и Московской губернии выселить на два года». Третий пункт касался самого здания синагоги: «Если оно не будет продано или обращено под благотворительное заведение, то оно будет продано с публичных торгов Московским Губернским Правлением».

Император России назначил новым председателем общины господина Шика, а молиться шесть дней евреям разрешил в частной синагоге дома Полякова на Большой Бронной улице. Вскоре покончено было и с приютом для мальчиков-сирот.

Еще четыре года их учили не только предметам еврейским (языку, истории народа), но и русскому языку, чистописанию, географии, арифметике (преподаватели этих предметов были православные люди).

Число учеников постепенно сокращалось: в 1892/93 учебном году их было 65, в 1896/97 — 44. Потом «Талмуд-Тору» совсем закрыли. И закрыли еврейское ремесленное училище, которое просуществовало четверть века и все это время носило имя царя Александра II, с дозволения которого оно было основано.

Внутреннее убранство московской Хоральной синагоги. Фотография 1910‑х годов

Осталась нетронутой часовня на Ильинской площади. Она расположена всего в нескольких сотнях саженей от синагоги на Солянке. На монументе висели мраморные доски с именами героев сражения за Плевну среди них значились самые типичные имена и фамилии евреев, которые отдали жизнь за Родину.

Мужественный поступок раввина Зелика Минора, поднявшего свой голос против могущественного члена царской фамилии — великого князя Сергея Александровича, почему-то забыт, его образ исчез из памяти. Фамилию Минор оставил потомкам только его младший сын — известный врач, профессор. Он сделал важные открытия в невропатологии. Несколько медицинских терминов закрепились под именем Минора, открывшего их.

А что случилось с «англиканцами» Липскеровыми? Абрам и Исаак благополучно перенесли все гонения и унижения, хотя в тридцатые годы двадцатого века, когда появились советские паспорта, им всем, не спрашивая, милиция все-таки записала в «пятый пункт» злополучное слово «еврей».

Они и потомки их перенесли наказание, которое почти все время усиливалось — пожалуй, до того времени, когда «пятого пункта» не стало. Нужно сказать, что среди потомков издателя газеты «Новости дня» оказались и даровитые люди: знаменитый конферансье, с превосходной русской дикцией (представлявший москвичам в Театре эстрады знаменитую немецкую актрису Марлен Дитрих), журналисты… Даже талантливый русский писатель, однажды попробовавший жить не в России, где царствует «англиканский язык»…

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 88)

Анатолий Рубинов13 мая 1221 года родился Александр Невский - князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский, русский полководец

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Легендарный русский полководец, князь Новгородский, Киевский и Владимирский

(ок. 13 мая 1221 — 21 ноября 1263)

К 800-летнему Юбилею

Александр Ярославич Невский родился ок. 13 мая 1221 года (по другим данным, согласно старой историографической традиции — 30 мая или 6 июня 1220 года) в Переславле-Залесском. Он – второй сын великого князя Ярослава Всеволодовича, правнука Мономаха. Отрочество и юность Александр в основном провел в Новгороде.

В 1225 году Ярослав «учинил сыновьям княжеский постриг» – обряд посвящения в воины, а вскоре посадил Александра со старшим братом Федором княжить в Новгороде. Но в 1233 году Федор неожиданно умер, и Александр остался старшим из Ярославичей. А вскоре состоялись его первый военный поход (под отцовским стягом) на Дерпт, который тогда находился в руках ливонцев, и победа на реке Омовже. В 1236 году Ярослав уехал на княжение в Киев, который номинально продолжал считаться столицей всея Руси. С этого времени Александр стал самостоятельным новгородским князем и в первые годы занимался укреплением города.

Всеобщую славу Александру принесла победа, которую он одержал на берегу Невы, в устье реки Ижоры 15 июля 1240 года над шведским отрядом. Победа в этом сражении не только предотвратила потерю Русью берегов Финского залива, остановив шведскую агрессию на новгородско-псковские земли, но и продемонстрировала талант и силу Александра, как военачальника. Считается, что именно за эту победу князя стали называть Невским.

В апреле 1242 года произошла битва на границе с Ливонским Орденом, на Чудском озере, известная как «Ледовое побоище». Эта победа русских войск над рыцарями на льду Чудского озера добавила славы Александру, а его успешные военные действия надолго обеспечили безопасность западных границ Руси. В 1262 году хан Золотой Орды Берке затеял войну против монгольского правителя Ирана Хулагу и стал требовать послать ему на помощь русские войска. Александр отправился в Орду, чтобы «уберечь людей от той беды», и пробыл там почти год. Видимо, миссия его удалась: сведений об участии русских войск в войнах Золотой Орды против Хулагу нет. На обратном пути на Русь осенью 1263 года великий князь разболелся.

Приняв схиму под именем Алексия, Александр Невский 21 ноября 1263 года скончался в Городце на Волге и был похоронен 30 ноября в монастыре Рождества Богородицы во Владимире (но по традиции Русской Православной Церкви днем его памяти считается 6 декабря).

В 1724 году по приказу Петра I мощи Александра Невского были торжественно перенесены в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где почивают и ныне в Троицкой церкви. Он канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года.

Убийство великого князя Сергея Александровича

Революционный терроризм в России появился во второй половине XIX века и имел цель осуществить свержение правящего режима посредством ликвидации видных политических деятелей государства. В деле прямого террористического воздействия центральное место занимала Боевая организация партии социалистов-революционеров (эсеров). Ее руководители планировали и совершали громкие покушения на ключевые фигуры правительства и членов царской семьи.

В период с 1902 по 1905 годы террористы из Боевой организации убили министров внутренних дел Д.С. Сипягина (1902 год) и В.К. фон Плеве (1904 год), уфимского губернатора Н.М. Богдановича (1903 год). Следующей жертвой должен был стать бывший генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович.

Фото: великий князь Сергей Александрович

На посту генерал-губернатора великий князь отметился попустительством при возникновении страшной давки на Ходынском поле во время празднования коронации его племянника Николая II. По следам этих событий в народе его прозвали «князем Ходынским». Незамеченными не остались его консервативные взгляды, отвергающие допущение во власти какого-либо народного представительства, а также армейские методы управления. В событиях вооруженного разгона демонстраций после 9 января 1905 года находят, среди прочих, его активное участие. На момент покушения великий князь Сергей Александрович уже сложил с себя полномочия главного должностного лица Москвы, однако все еще считался человеком, оказывающим влияние на состояние дел в Москве и государстве в целом.

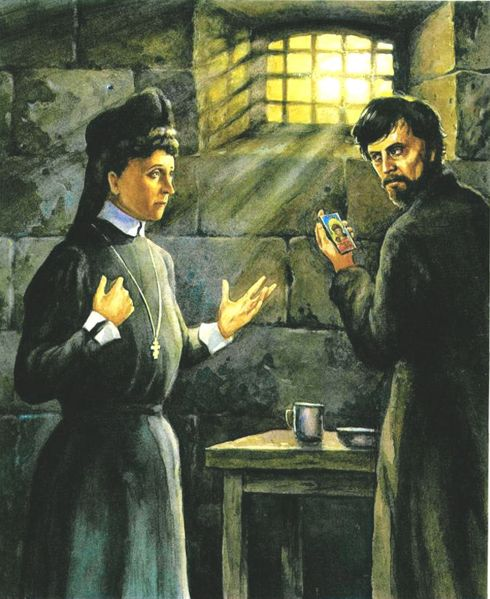

Покушение тщательно планировалось. Члены Боевой организации изучали маршруты передвижения великого князя по Москве. Исполнителем покушения был определен Иван Каляев, годом ранее принимавший участие в покушении на Плеве. 2 февраля 1905 года заговорщики поджидали карету Сергея Александровича на пути из Кремля в Большой театр, но, увидев, что в карете помимо великого князя находились супруга и молодые племянники, Каляев отказался кидать бомбу.

Фото: Иван Каляев

Спустя два дня 4 февраля у Никольской башни Кремля прогремел взрыв. От бомбы, брошенной Каляевым в карету великого князя, последний скончался на месте. Следствие затянулось в связи с тем, что личность арестованного Каляева выяснили только спустя полтора месяца после задержания. Сообщников убийцы следствию выявить не удалось.

Василий Сварог. И.П. Каляев бросает бомбу в карету великого князя Сергея Александровича в Москве в 1905 году

7 февраля в тюремных условиях состоялась встреча террориста с вдовой великого князя Елизаветой Федоровной. Великая княгиня хотела увидеть убийцу, передать ему прощение от имени погибшего мужа и оставить Евангелие. Газеты освещали этот визит как победу великой страдалицы над раскаявшимся преступником. Позднее партия эсеров опубликовала письмо Каляева к великой княгине, в котором содержалось опровержение этой точки зрения:

«… интриганы, несомненно из-за каких-то расчётов, опубликовали сведения о нашем свидании, как о каком-то торжестве православия, и, скрыв самое существенное, открыли простор самым вольным толкованиям о характере нашего свидания. Под личиной безобидного извещения о «факте», они бросили в публику семя клеветы и тревоги за честь революционера. Они пожелали, быть может, скандализировать моё имя, с благословения цензуры и двора, но плохую услугу оказали они Вам: они скандализировали и Вас…

… я против тенденциозного освещения «фактов», против намеренной клеветы. Почему Ваши агенты умолчали обо всём, неприятном для Вас, из моего разговора с Вами? Почему Вы не опубликовали моего признания Вам, что великий князь был убит, как вредный народу политический деятель, что я действовал против него сознательно, что мне не в чем раскаиваться, так как моя совесть чиста. Почему Вы не упомянули о том чувстве возмущения, с которым я говорил про войну, про жестокости правительства, почему Вы не опубликовали моего замечания, что если бы у меня была тысяча жизней, я отдал бы всю тысячу, что я исполню свой долг до конца... Всё это скрыто от публики, сообщены безобидно одни «факты»...»

Великая княгиня Елизавета Федоровна и Иван Каляев

На суде Каляев не выглядел поверженным. Напротив, у него не было ни тени сомнения в правильности совершенного преступления, ни толики раскаяния. Его судебная речь была насыщена революционными лозунгами и манифестами:

«Прежде всего — фактическая поправка: я — не подсудимый перед вами, я ваш пленник. Мы — две воюющие стороны. Вы — представители императорского правительства, наемные слуги капитала и насилия. Я — один из народных мстителей, социалист и революционер. Нас разделяют горы трупов, сотни тысяч разбитых человеческих существований и целое море крови и слез, разлившееся по всей стране потоками ужаса и возмущения. Вы объявили войну народу, мы приняли вызов. Взяв меня в плен, вы теперь можете подвергнуть меня пытке медленного угасания, можете меня убить; но над моей личностью вам не дано суда. Как бы вы ни ухищрялись властвовать надо мною, здесь для вас не может быть оправдания, как не может быть для меня осуждения. Между нами не может быть почвы для примирения, как нет ее между самодержавием и народом. Мы всё те же враги и, если вы, лишив меня свободы и гласного обращения к народу, устроили надо мною столь торжественное судилище, то это еще нисколько не обязывает меня признавать в вас моих судей. Пусть судит нас не закон, облаченный в сенаторский мундир, пусть судит нас не рабье свидетельство сословных представителей по назначению, не жандармская подлость. Пусть судит нас свободно и нелицеприятно выраженная народная совесть. Пусть судит нас эта великомученица истории — народная Россия».

Приговором Особого присутствия Правительствующего сената обвиняемому назначена смертная казнь. Кассационная жалоба была отклонена. Ни прошение вдовы убитого великого князя о помиловании, ни попытки властей добиться от Каляева подачи им лично прошения о помиловании не возымели успеха. Смертный приговор приведен в исполнение 23 мая 1905 года в Шлиссельбургской крепости.

В разные времена Каляев представлялся по-разному: как террорист, герой, преступник или несгибаемый революционер. Наверное, именно из-за его многогранности персона Каляева заинтересовала многих известных писателей (Л.Н. Толстой, Л.Н. Андреев, А.А. Блок, М. Горький и другие), которые, так или иначе, включили его образ в свои произведения. И действительно, фигура вызывает одновременно чувства отвращения, уважения и страха – редкий набор в условиях революционного движения.

Больше в группе Вконтакте История и Право.