Катамаран

Зародилась у нас с товарищем идея построить буер.

Скажу сразу - буер мы построили, но негде на нем было кататься. Поэтому переквалифицировали его в катамаран.

Итак, по порядку.

Сначала был проект:

Далее мы его осуществили. Даже порошковой краской окрасили:

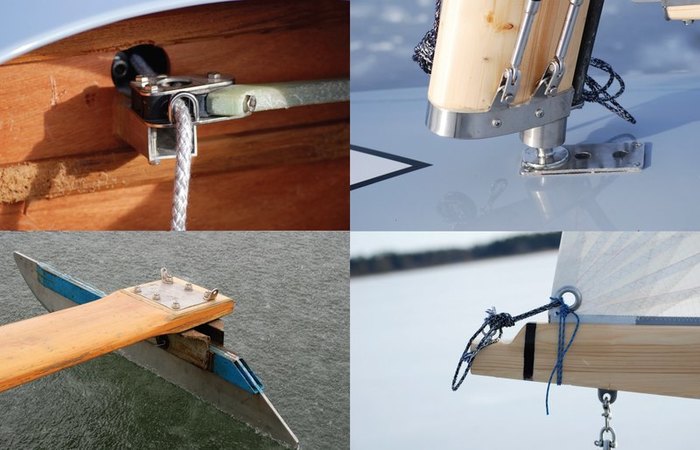

Сшили паруса (использовали прогу для расчета выкройки), сделали мачту ( лик-паз - это отдельная песня. Для тех, кто понимает :) )

Провели статические испытания)) :

А далее мы поняли, что весь лед в снегу, и нам не светит с ветерком прокатиться.

Поэтому я принял решение сделать катамаран. У меня есть два Тайменя, так почему бы и не сделать? Дождались мая.

Больше всего мне при создании запомнилась мачта.

В итоге мы совершили замечательное путешествие с промежуточными остановками от Дубны до Конаково. И еще один раз выезжали просто попарусить.

P.S. Извините за качество фоток. Фотал на шверт.

Буера в обороне Ленинграда

Про участие в войне буеристов написано немного. И в фильмы сюжеты про них не включали. Но, это интересная страница героической войны.

Буер (голл. boeier) - кабина (или платформа), установленная на коньках или колёсах, передвигающаяся по льду или суше с ровным рельефом при помощи парусов и применяемая для спортивных и туристических целей.

О буерах применительно к развитию армии и флота вспомнили только в 30-х годах. Идея напрашивалась сама собой, тем более, что многие офицеры Балтфлота занимались буерным спортом. Затем на зимних учениях Балтийского флота несколько буеров попробовали использовать для связи и ледовой разведки. Она показали себя хорошо, но военные отнеслись к ним с осторожностью. Все-таки разведка и связь зависимость от ветра делала буеры менее привлекательным способом перемещения в зимний период.

пригодилась в финской компании. Зимой 1939-1940 годов акваторию Финского была скована льдом от Ленинграда почти до Хельсинки. Это создало прекрасные возможности для использования буеров для проведения разведывательно-диверсионных и контрдиверсионных операций. В штабе Балтфлота был сформирован буерный разведотряд

Реальная эффективность буеров поразила военное командование. Оказалась, что огромная акватория может легко контролироваться двумя-тремя буерными дозорами и при этом решать ряд взаимосвязанных задач. Во-первых, с берегового охранения можно было снять целые батальоны, которые заменялись мобильными контрдиверсионными группами, которые по мере необходимости перебрасывали буера. Отпала нужда в ведении воздушной разведки над озером, кроме того экономилось всегда нужное во время войны горючее. Буер оказался идеальной машиной для скрытного подхода и выброски десантирования собственных разведывательно-диверсионных групп на берег противника. Боевое охранение финнов, как правило, действовало на аэросанях. На тот момент и советские и финские модели боевых «моторных саней» уступали буерам в скорости, хотя при непосредственном боевом соприкосновении буер ничего не мог противопоставить легкобронированным и вооруженным пулеметом аэросаням. Но подобных задач перед экипажами буеров никто и не ставил.

С наступлением зимы 1941г. было сформировано два буерных отряда по 100 человек в каждом. Команды буеров состояли из ленинградских спортсменов, в числе их были известные яхтсмены старший лейтенант И.П. Матвеев (позже заслуженный мастер спорта), младший лейтенант Б.П. Дмитриев, старшина 1-й статьи Н.Е. Астратов.

Ленинградский спортсмен лейтенант С.С. Гаскевич во время дозорной службы на буере на льду Финского залива.

Финский опыт был использован во время блокады Ленинграда. В начале зимы 1941 было сформировано два буерных отряда по 100 человек в каждом. Один отряд имел на вооружении 19 буеров, второй - 16. Боевой экипаж состоял из пулеметного расчета и рулевого, который обладал опытом вождения яхты. В основном это были буера тяжелого русского типа. Буера эти были построены по чертежам конструктора Н.Ю.Людевига. (Умер этот патриот в блокадном Ленинграде в 1942 г.) Каждый из буеров нес паруса площадью до шестидесяти квадратных метров. На решетчатой платформе размещались шесть - десять автоматчиков. Вместо десанта можно было брать пять-шесть мешков муки (400-600 кг). При хорошем ветре буер успевал за день сделать от четырех до шести рейсов (3500 кг муки, а это - семь тысяч буханок хлеба или двадцать восемь тысяч накормленных по блокадным нормам людей).

Особый буерный отряд работал на Ладоге, на «Дороге жизни».

Коллектив Ленинградского отделения Научного инженерно-технического общества машиностроителей (ЛОНИТОМАШ) предложил использовать буеры для перевозки грузов и людей по Ладоге. В докладной записке говорилось, что инженерами общества разработана конструкция грузового буера грузоподъемностью 0,75-1 т. с крейсерской скоростью 40-50 км в час. Предлагалось создать флотилию из 300 буеров, что по расчетам специалистов смогла бы ежедневно доставлять в блокадный город 900-1 200 т грузов и переправлять через озеро 8 400 человек. «Буерная флотилия указанных размеров, - говорилось в записке, - заменит не менее 600-700 машин ГАЗ-АА, не требуя для перевозки бензина».

Маленькие парусные буера способны идти под любым ветром, использовались в военных и вспомогательных целях. В специальный буерный отряд вошли 75 моряков-спортсменов во главе с известным яхтсменом лейтенантом И.И. Сметаниным. В их распоряжении было 19 ледовых яхт.

Ледовая трасса длиной 35 км, была проложена всего в 16 км от линии фронта. То есть простреливалась как с земли, так и с воздуха. В полыньи, возникавшие на местах взрыва, то и дело проваливались грузовики и сани. Полынью тут же маскировал ледок, который делал водную ловушку совершенно незаметной. Остановка колонны для рекогносцировки трассы часто заканчивалась трагически. Неподвижные цели тут же подвергались воздушному или огневому налету.

Перед обозами стали пускать быстроходные буера. Главной задачей экипажев была разметка пути флажками и ацетиленовыми фонарями, которые было трудно обнаружить с воздуха. На буерах также перебрасывались регулировщики, работавшие на некоторых участках трассы. Таких героических эпизодов эта дорожная профессия в собственной истории не знала ни до, ни после войны.

Прежде всего, буеристы проложили 'пионерную' трассу 'Дороги жизни', разметив её флажками, а затем они осуществляли военное сопровождение автоколонн и обозов, ежедневно совершали объезды ледовой трассы с целью отыскания пути обхода разбомбленных фашистами участков дороги, оказывали помощь застрявшим во льду машинам.

Самой яркой боевой операций буеристов называют разминирование Морского канала, который связывает Ленинград с Кронштадтом. Немецкие лыжные группы заминировали канал. Советское военное командование минированию не мешало. После ухода немцев на трассу вышли буера, с глубинными бомбами малой мощности. Они обходили выкопанные немцами лунки, сапер бросал под лед «глубинку» и буер стремительно уходил. «Глубинка» детонировала заложенные немцами бомбы. Фарватер был очищен практически полностью, хотя несколько подрывов впоследствии произошло, все суда остались на плаву.

Буеры использовали и как малое транспортное средство. Из блокадного Ленинграда вывозили истощенных женщин и детей, спасая тех, у кого не было шансов выжить в окруженном врагом городе. Кстати, в этих эвакуационных рейсах ни один буер не был потоплен или подбит. Малые размеры, парус и высокая скорость перемещения обеспечивали неплохую маскировку с воздуха и не позволяли вести сколь нибудь прицельный огонь. Скорость этих спасительных ледовых яхт была такова, что переброшенные на Большую землю женщины устраивали истерику, когда следовала команда на выгрузку. Измотанные до предела люди думали, что их бросают на произвол судьбы посреди озера. Они не могли поверить в то, что дорога от смерти к жизни занимает всего 20 минут. За это время, при отсутствии глубокого снега, загруженный буер успевал пройти 35 километров ледовой трассы.

Еще одна проблема - отсутствие в городе топлива. В Кобоне заготовили сотни бочек с горючим, но на мыс Осиновец, на осажденную территорию, перебросить бензин было некому. Выручили буера, стоявшие в яхт-клубе на Крестовском острове. Девятнадцать лодок перевезли на Финляндский вокзал, откуда по железной дороге отправили на Ладогу. Буера могли развивать скорость до пятидесяти километров в час. Они быстро достигли Кобоны. На каждое судно погрузили по три бочки горючего и отрядили по три матроса в помощь. С таким грузом буера не могли сдвинуться с места, потому приходилось лодки подталкивать. Девятнадцатого ноября буера привезли в Осиновец более двадцати тонн горючего. Полуторки тут же заправились и вышли на ледовую дорогу.

Зима без гаджетов. Ледояхта. Украина, 1930 гг

Сумасшедшие яхты: буера

Одни говорят, что первыми буера начали делать рыбаки северных озер и морей. Зимой они прикрепляли полозья под дно своих парусных лодок и ездили на них по льду и снегу. Другие заявляют, что буер придумали все же голландцы в XVIII веке, ссылаясь на то, что само название происходит от голландского слова boeier. Именно так в Нидерландах называют платформу, установленную на коньках или колесах, которая может ездить по льду или по суше за счет надуваемых ветром парусов.

Так или иначе, но история буера покрыта туманом времени. Причем как древняя, так и относительно современная. Например, среди энтузиастов буера до сих пор ведутся споры насчет того, какую предельную скорость может развить буер на льду. Дело в том, что в Книге рекордов Гиннесса есть категория «самая высокая скорость на льду». Согласно сборнику рекордов в 1938 году на озере Виннебаго (американский штат Висконсин) пилот Джон Бакстэф разогнал свой буер Debutante до невероятной скорости — 143 мили в час (230 км/ч)! Неправдоподобным в этой истории кажется то, что рекорд был установлен при ветре скоростью 116 км/ч. «При таком ветре человек едва ли сможет устоять на льду, — размышляет Боб Дилл, создатель рекордного буера Iron Duck. — Управлять же парусной машиной в таких условиях едва ли возможно». Так что современники пока далеки от преодоления мифического рекорда и пытаются побить достоверно установленное достижение — это 135 км/ч на льду и 187 км/ч на нескользкой поверхности.

Яхтсмены хорошо знают, что парусное судно на некоторых курсах может идти быстрее ветра. Это связано с двумя моментами. Во‑первых, парус обычно работает как крыло: только благодаря этому парусная машина может идти быстрее ветра. А во-вторых, при движении на парус действует не истинный ветер, а так называемый вымпельный, который представляет собой сумму истинного ветра и курсового (он образуется благодаря тому, что буер движется). На некоторых направлениях (галфвинд, бейдевинд) вымпельный ветер может быть ощутимо сильнее истинного, в соответствие с этим растет и скорость судна. Именно в буерном спорте этот эффект «набегания на ветер» особенно ощутим. С ростом скорости парусной машины растет вымпельный ветер, и аппарат дополнительно ускоряется. На воде сопротивление движению судна значительно выше, поэтому по воде яхта едва ли может идти вдвое быстрее истинного ветра. В то же время на суше скорость буера может быть в три — пять раз выше скорости истинного ветра!

Впрочем, буера — не просто забава для отважных. В истории их использовали как для транспортировки людей, так и в военных целях. Военные давно присматривались к буерам, одно время в Советской армии их хотели применять для разведки и связи, однако большинство офицеров к этой идее относились скептически: «Как можно в разведке использовать машины, зависящие от ветра?» Однако, когда во время войны с Финляндией зимой 1939−1940 годов в СССР был сформирован буерный разведотряд, результат оказался впечатляющим.

Цены на гоночные буера класса DN могут достигать $20 000. Однако обычно машины раз в пять дешевле. Многие из участников буерных регат собирают свои гоночные болиды самостоятельно. Из дерева делают корпус аппарата и мачту, покупают или изготавливают сами парус и коньки. Вообще к слишком дорогим яхтам буеристы относятся настороженно: большинству нравится, что этот спорт не коммерциализирован и доступен практически каждому.

Буер с белым парусом был практически незаметен с воздуха. Кроме того, в сравнении с моторной техникой он был относительно бесшумным. Поэтому для задачи быстро и скрытно подойти к противнику, выбросить диверсантов и укрыться буер подходил идеально. Самыми яркими эпизодами той зимы были моменты, когда буера наталкивались на финские аэросанные дозоры. В ту зиму дул хороший ветер, и бронированные аэросани, вооруженные пулеметами, были не в силах догнать русских буеристов.

Советские буера применяли и в годы блокады Ленинграда. Сперва ледовые яхты использовали для обнаружения наблюдательных пунктов противника, а позже особый буерный отряд работал на Ладоге, на «Дороге жизни». Сперва буера, пущенные перед основной техникой, прокладывали маршрут, а потом по нему вывозили из Ленинграда больных женщин и детей.

Тем не менее гонки — все-таки главная стихия этого транспортного средства. Говорят, что гоняться на этих парусных машинах стали сразу же, как только их изобрели. Впрочем, официально подобные соревнования проводились только со второй половины XIX века. Сначала их начали регулярно организовывать в США, потом и в России — в петербургском Речном яхт-клубе. В России первый «гражданский» буер сделали в 1819 году в Санкт-Петербурге, на Адмиралтейской верфи.

Зимний отдых спортсмена

Поскольку пилотирование буера схоже с управлением яхтой, среди буеристов много яхтсменов. Так они умудряются даже в нашей холодной стране ходить под парусом круглый год.

Первый же по‑настоящему гоночный буер в России построили в 1876 году, а уже спустя десятилетие в Петербурге можно было насчитать более десяти сухопутных яхт. Поэтому в 1880-е годы на Финском заливе начали проводиться первые буерные регаты. В них, в частности, участвовал самый большой в стране буер «Елка» длиной 15 м, с площадью парусов 190 м². По размерам с этим судном мог конкурировать только американский аппарат Icicle, построенный в 1869 году для Джона Рузвельта (дяди Франклина Рузвельта), — он имел длину 21 м и площадь парусности 99 м². А прославился этот аппарат тем, что в 1871 году, к радости его владельца, обогнал паровоз Chicago Express на перегоне между двумя городками. В то время в Америке схватки между буерами и паровозами были на пике популярности. Примечательной особенностью было то, что в спортивном снаряде помещались пять-шесть человек. Позже на смену гигантам пришли одноместные и двухместные аппараты, и в итоге в большом спорте остались главным образом модели для одиночек.

Большой вклад в это дело внес конкурс, объявленный газетой Detroit News. Журналисты этого издания в 1937 году предложили читателям разработать спортивный буер. Обязательным требованием к аппарату была его способность умещаться в разобранном виде на верхнем багажнике легкового автомобиля. Это в будущем и предопределило широкую международную популярность проекта победителя конкурса — буера типа DN. Его конструкция оказалась крайне удачной и хорошо зарекомендовала себя на практике.

Аппарат класса DN имеет деревянный корпус с кокпитом, в котором лежит пилот. На льду он стоит на трех стальных коньках — один спереди, подпружиненный, и два сзади, закрепленные по краям перекладины-рессоры. «Двигателем» тележки служит треугольный парус площадью около 6 м², закрепленный на мачте с гиком. Управление парусной машиной осуществляется поворотом переднего конька и паруса, причем это нужно делать почти одновременно и попутно внимательно следить за дорожным покрытием и обстановкой. Любопытно, что тормозов на буере нет — остановка выполняется разворотом паруса прямо против ветра.

Автор Николай Корзинов

Статья опубликована в журнале «Популярная механика» (№1, Январь 2009).

https://www.popmech.ru/adrenalin/8577-sumasshedshie-yakhty-b...

(с.) Журнал «Популярная механика».