О Великой Октябрьской социалистической революции написаны горы книг, статей и разного рода исследований. Не секрет, что в советское время превалировала исключительно комплиментарная точка зрения, которая превозносила эту революцию и ее достижения и, естественно, замалчивала ее негативные последствия. Противоположная сторона, естественно, сосредоточивалась на негативе и огульно критиковала все, связанное с революцией и ее первопроходцами. В 80-90-е гг. советское, а затем российское общество с жадностью набросилось на любую новую, дотоле неизвестную и, как правило, критическую информацию об Октябрьской революции, которая выплеснулась на страницы книг и журналов. Так получилось, что большевики и их революция были преданы анафеме и, как надеялись некоторые, вечному забвению.

Есть многочисленные воспоминания современников о событиях октября-ноября 1917 г. Есть разнообразные суждения, подобные высказыванию известного американского исследователя Роберта Такера, писавшего: "Революция 1917 года была вызвана не только глубокими историческими причинами, но и затяжной неудачной войной, в которой плохо оснащенная, неумело руководимая русская армия, состоявшая в основном из крестьян, потеряла, по некоторым оценкам, семь миллионов человек". И далее: "Временное правительство было обречено прежде всего потому, что оказалось неспособным осознать страстного стремления уставшей от войны России к миру. Более того, столкнувшись со стихийно начавшимся движением крестьян за раздел помещичьих земель, новое правительство стало проводить политику сдерживания аграрной революции до созыва Учредительного собрания, предусмотренного на ближайшее время правительственной программой".

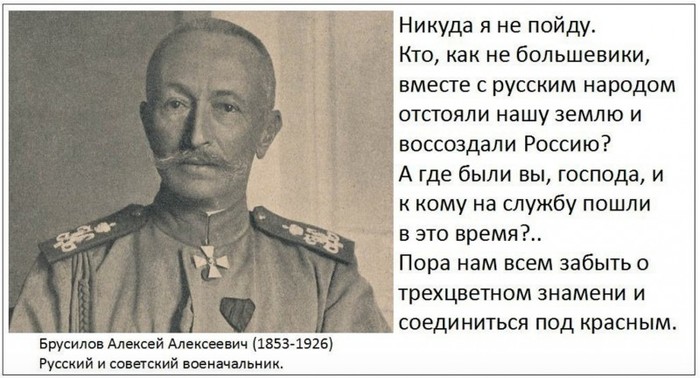

Как нам представляется, в 100-летнюю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции было бы интересно обратиться к воспоминаниям таких ее современников, как генерал А.А. Брусилов и американский журналист и писатель Джон Рид.

Первый привлекает своей кристальной честностью и порядочностью, а также своим взглядом, что называется, со стороны "верхов" - это делает его суждения о событиях того времени заслуживающими глубокого интереса и доверия. Кроме этого, Брусилов в мае-июле 1917 г. исполнял должность Верховного главнокомандующего русской армией. Он писал: "Среди поднявшегося людского водоворота, всевозможных течений - крайних правых, крайних левых, средних и т.д., среди разумных людей, увлекающихся, честных идеалистов, негодяев, авантюристов, волков в овечьих шкурах, их интриг и домогательств - сразу твердо и бесповоротно решиться на тот или иной образ действий было для меня невозможно. Я не гений и не пророк и будущего твердо знать не мог; действовал же я по совести, всеми силами стараясь тем или иным способом сохранить боеспособную армию".

Воспоминания Джона Рида интересны тем, что он, как истинно американский репортер, был настолько вездесущ и пронырлив (CNN просто отдыхает), что оказался среди немногих иностранных журналистов, которые своими глазами видели, как происходила революция. Рид даже был непосредственным свидетелем штурма Зимнего дворца, в котором он побывал и накануне, и в ночь с 25 на 26 октября (по старому стилю). Рид писал: "Что бы ни думали иные о большевизме, неоспоримо, что русская революция есть одно из величайших событий в истории человечества, а возвышение большевиков - явление мирового значения: В борьбе мои симпатии не были нейтральны. Но, рассказывая историю тех великих дней, я старался рассматривать события оком добросовестного летописца, заинтересованного в том, чтобы запечатлеть истину".

Предоставим им слово.

ВЕКОВЫЕ ЧАЯНИЯ О ЗЕМЛЕ И ВОЛЕ

Говоря о причинах революции, Брусилов в первую очередь обращает внимание на главное зло - крепостное право, заложенное Борисом Годуновым, которое "делало всю массу крестьянства вполне бесправной и находившейся в диком состоянии". Поэтому с давних времен "идеал крестьянства в скрытом виде состоял в том, чтобы уничтожить барина и главное - отобрать у него землю".

Война 1812 года всколыхнула русское общество, и офицеры-дворяне впервые увидели в мужиках не "серую скотинку", но равных себе по духу людей. Лозунг французской революции "Свобода, равенство, братство", с которым русская армия столкнулась, взяв Париж, оказал "чарующее действие" в первую очередь на русское офицерство, которое впервые в массовом порядке серьезно задумалось о судьбах русского крестьянства. В результате развития этих революционных течений образовались тайные общества.

Однако из-за неудачи восстания декабристов эти течения были загнаны в глубокое подполье, но после неудачной Крымской войны и начала реформ Александра II вырвались наружу и вылились в революционное движение интеллигенции, которая "страстно бросилась в агитацию". Реформы оказались половинчатыми, а отмена крепостного права не дала крестьянам землю, и они оставались такими же темными и забитыми, как раньше. Попытки революционной интеллигенции "раскачать" крестьян, натыкались на их откровенное непонимание и нежелание что-либо менять в своей жизни.

Правительство, в свою очередь, полагало "наиболее удобным и легким держать всю народную массу в темноте", поэтому народ не мог в достаточной мере через государственное просвещение воспринять идеи русской государственности, патриотизма и православия, соответственно широкое распространение получила тайная антиправительственная пропаганда. Уже при Александре II была возобновлена опора на принцип "держи и не пущай", который широко практиковал Николай I. После убийства царя народовольцами воцарившийся Александр III опять загнал революционное движение в подполье и этим "окончательно бросил интеллигенцию в революционный лагерь". Заморозив какие-либо реформы, Александр III оставил тяжелое наследие своему сыну Николаю, который в том числе по своим личным качествам уже не мог спасти "исторически и психологически" изжитое самодержавие.

Бессмысленная война с Японией, которую Брусилов называет "преступной детской затеей", по его мнению, нанесла громадный ущерб боеспособности русской армии и вызвала первую русскую революцию. Стало очевидно, что нужны серьезные радикальные меры, но "обещанные реформы были смазаны и приняли весьма уродливый вид". В итоге самодержавие столкнулось с тем, что крестьянство уже не воспринимало так, как раньше, лозунг "Вера, царь и отечество", интеллигенция почти вся была революционна. И вообще все слои общества были крайне недовольны царским режимом. Появление Распутина и то влияние, которое он приобрел в управлении Россией, окончательно противопоставило царскую семью серьезным кругам общественных и государственных деятелей, что напоминало последние годы царствования Людовика XVI и Марии-Антуанетты во Франции.

Начавшаяся война усугубила все эти негативные процессы. Техническая отсталость русской армии и недостатки снабжения решительно во всем, которые обусловливали неудачи на фронте и приводили к излишним потерям, вызывали негодование и ропот в войсках.

На это накладывалось неудачное решение царя взять на себя роль Верховного главнокомандующего при том, что в его военное искусство и знание военного дела в армии никто не верил. Положение довершало то, что начальник штаба генерал Алексеев ввиду его "слабохарактерности и нерешительности" также не пользовался доверием в войсках. В этих обстоятельствах, как пишет Брусилов, "в толще армии, в особенности в солдатских умах, сложилось убеждение, что при подобном управлении что ни делай, толку не будет и выиграть войну таким порядком нельзя". Офицерский корпус был также крайне недоволен положением дел. В итоге к февралю 1917 г. вся русская армия была в основном подготовлена к революции.

После отречения царя, когда Государственную Думу и Временное правительство возглавил Совет рабочих и солдатских депутатов, в котором преобладающий голос в то время имели меньшевики и эсеры, как пишет Брусилов, ему стало ясно, что "революция обязательно должна закончиться тем, что у власти станут большевики". Вопрос о принципах и основах управления Россией находился в руках армии, в то время как офицеры не имели на солдатскую массу никакого влияния. Наружу немедленно вышли вековые чаяния крестьянства о земле и воле и желание отобрать у помещиков богатство, столетиями наживавшееся "крестьянским горбом". Но самым актуальным сделался пропагандировавшийся большевиками лозунг о немедленном заключении мира "без аннексий и контрибуций", а "офицер сразу сделался врагом в умах солдатских, ибо он требовал продолжения войны и представлял собой в глазах солдата тип барина в военной форме".

Крестьяне в солдатской форме быстро разобрались, что эсеры с Керенским во главе оттягивают решение о земле до Учредительного собрания и выступают за продолжение войны, и поэтому в основной своей массе пошли за большевиками. Брусилов совершенно справедливо отмечает: "Их совершенно не интересовал Интернационал, коммунизм и тому подобные вопросы, они только усвоили себе следующие начала будущей свободной жизни: немедленно мир во что бы то ни стало, отобрание у всего имущественного класса, к какому бы он сословию ни принадлежал, всего имущества, уничтожение помещика и вообще барина".

Офицерский состав, естественно, не мог сочувствовать таким устремлениям солдатской массы, поэтому немедленно стал для нее чуждым элементом, но, не умея не то что противодействовать революционной пропаганде, но даже изложить свою точку зрения, был отодвинут на обочину политических событий.

Все эти обстоятельства и исторические причины обусловили, по мнению Брусилова, ту громадную поддержку, которую получили большевики, что и предопределило успех Октябрьской революции.

"ОДНА ИЗ ПОРАЗИТЕЛЬНЕЙШИХ АВАНТЮР, НА КАКИЕ КОГДА-ЛИБО ОСМЕЛИВАЛОСЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО..."

Это слова Джона Рида. Но он же по ходу изложения цитирует знаменитое восклицание Дантона: "Смелость, еще раз смелость и всегда смелость!" - из речи, произнесенной 2 сентября 1792 г. в Законодательном собрании Франции о военной опасности и защите революции от нашествия контрреволюционной коалиции Пруссии и Австрии. Эти слова стали девизом "горсточки большевиков", которая среди бушевавшего вокруг них моря вражды была, казалось, "так одинока, как только можно быть одиноким на свете".

В то же время, как отмечает Рид, эта "авантюра" была достаточно хорошо подготовлена всем ходом исторических событий. Процесс распада России начался еще в 1905 году. После начала Первой мировой войны "продажные реакционеры, державшие в своих руках царский двор, сознательно вели дело к разгрому России, чтобы подготовить сепаратный мир с Германией". "Теперь мы знаем, - пишет Джон Рид, - что и нехватка оружия на фронте, вызвавшая катастрофическое летнее отступление 1915 г., и недостаток продовольствия в армии и в крупных городах, и разруха в промышленности и на транспорте в 1916 г. - все это было частью гигантской кампании саботажа, прерванной в решительный момент февральской революцией". Эта революция ускорила процесс распада России, "породив вначале смутную надежду на новый порядок", но затем попыталась сохранить давно изжитые формы старого режима, что привело к росту революционных настроений в обществе. Чтобы остановить революцию, правящие круги прибегли к отчаянным мерам: был дезорганизован транспорт и спровоцированы внутренние беспорядки; закрывались предприятия, топливо и сырье пряталось; в действующей армии была восстановлена смертная казнь, а Верховное командование открыто потворствовало поражениям на фронте.

"Все это было великолепной пищей для большевистского огня, - пишет Рид. - Большевики ответили проповедью классовой борьбы и провозглашением верховенства Советов". Они привлекли на свою сторону народные массы тем, что в одну ночь разрушили все изжитые формы старого режима, но получили взамен бескомпромиссную и безжалостную Гражданскую войну.

Верхи не скрывали своего враждебного отношения к большевикам и готовились силой подавить их движение, повторив июльские события 1917 года, когда демонстрации были разогнаны пулеметным огнем. "Может быть, голод и поражение пробудят в русском народе здравый смысл", - говорили некоторые представители крупного капитала (С.Г. Лианозов). Кадеты с удовольствием цитировали передовицу лондонской Times от 23 октября (5 ноября), в которой говорилось: "Большевизм надо лечить пулями". Правительству предлагалось эвакуировать Петроград, объявив осадное положение, после чего командующий войсками округа мог бы расправиться с "господами революционерами" без юридических формальностей. Не исключался вариант разгона силой оружия Учредительного собрания, "если оно проявит какие-либо утопические тенденции". Лидер правого крыла кадетской партии Родзянко заявил в газете "Утро России", что взятие Петрограда немцами было бы великим счастьем, потому что уничтожило бы Советы и избавило Россию от революционного Балтийского флота.

"Однажды мне пришлось провести вечер в доме одного московского купца, - пишет Рид. - Во время чаепития мы спросили у одиннадцати человек, сидевших за столом, кого они предпочитают - Вильгельма или большевиков. Десять против одного высказались за Вильгельма".

С другой стороны, революция была хорошо подготовлена в организационном плане - большевики готовились взять власть всерьез и надолго. "Уже был готов аппарат для раздела крупных помещичьих имений между крестьянами. Уже были созданы фабрично-заводские комитеты и профессиональные союзы, чтобы пустить в ход рабочий контроль над производством. В каждой деревне, в каждом городе, в каждом уезде и в каждой губернии имелись Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, готовые взять на себя дело местного управления". Были возрождены отряды Красной гвардии, впервые образованные в период революции 1905 г. Красногвардейцы были вооружены, и все попытки Временного правительства разоружить их были безуспешны.

Кроме всего прочего, на большевиков с громадной силой начал работать фактор русского патриотизма, потому что угроза германского нашествия заставила встать на их сторону большую часть патриотически настроенной общественности, в том числе большую часть русского офицерского корпуса.

В лагере, противостоящем большевикам, царили разброд и шатания. Никто всерьез с оружием в руках не собирался защищать Временное правительство, рейтинг которого стремительно падал. Газета "Новое время" иронически писала по этому поводу: "Правительство уже перестало быть властью, оно не обладает ни моральным авторитетом, ни необходимым аппаратом, который дал бы ему возможность применить силу: В самом лучшем случае оно может только вести переговоры с теми, кто согласится разговаривать с ним. Другой власти у него нет:".

Джон Рид очень точно отмечает характерную особенность момента: "В отношениях между слабым правительством и восставшим народом рано или поздно наступает момент, когда каждый шаг власти приводит массы в ярость, а каждый ее отказ от действий возбуждает в них презрение".

Точно так же стремительно падал рейтинг кадетов, меньшевиков и правых эсеров, потому что "министры-социалисты были вынуждены мало-помалу отступать по всем пунктам своей программы, а представители имущих классов наступали все решительнее".

Большевики "разбили в прах все пустые компромиссы" и предложили народным массам простую и понятную программу. Это не был, как сейчас принято говорить, популизм, это был трезвый расчет, помноженный на глубокое знание реальных чаяний народа - большевики были уверены в том, что их политика получит поддержку подавляющей части населения.

Джон Рид пишет: "Все были против них: дельцы, спекулянты, рантье, помещики, армейские офицеры, политические деятели, учителя, студенты, люди свободных профессий, лавочники, чиновники, служащие. Все другие социалистические партии ненавидели большевиков самой черной ненавистью. На стороне Советов были массы рядовых рабочих, матросы, все недеморализованные солдаты, безземельные крестьяне да горсточка, крохотная горсточка, интеллигенции".

Нельзя сказать, что Временное правительство сидело сложа руки. К Петрограду незаметно стягивались самые надежные полки, выбранные из разбросанных по всему фронту дивизий. В Зимнем дворце расположилась юнкерская артиллерия. На улицах впервые с дней июльского восстания появились казачьи патрули.

Однако трезвый расчет большевиков заключался и в точном выборе времени выступления. Ленин говорил: "24 октября будет слишком рано действовать: для восстания нужна всероссийская основа, а 24-го не все еще делегаты на Съезд прибудут. С другой стороны, 26 октября будет слишком поздно действовать: к этому времени Съезд организуется, а крупному организованному собранию трудно принимать быстрые и решительные мероприятия. Мы должны действовать 25 октября - в день открытия Съезда, так, чтобы мы могли сказать ему: "Вот власть! Что вы с ней сделаете?".

Октябрьский переворот прошел успешно в том числе и потому, что никто не расценивал большевиков как серьезную силу. Было распространено даже мнение: "может быть, большевики и могут захватить власть, но больше трех дней им не удержать ее. У них нет таких людей, которые могли бы управлять страной. Может быть, лучше всего дать им попробовать: на этом они сорвутся:".

Но у большевиков такие люди были, и они составили костяк Военно-революционного комитета Петрограда, а позднее вошли в Совет народных комиссаров.

Октябрьский переворот не был случайной последовательностью хаотических действий, это был точно рассчитанный план Военно-революционного комитета взятия под контроль всех важнейших городских объектов с последующим захватом резиденции правительства.

В ночь на 7 ноября большевики захватили телефонную станцию, Балтийский вокзал и телеграф. В течение 7-8 ноября чаша весов неоднократно колебалась как в сторону большевиков, так и их противников. Как пишет Рид, "петергофские юнкера не могут пробраться в Петроград; казаки колеблются; арестовано несколько министров; убит начальник городской милиции Мейер; аресты, контраресты, стычки между солдатскими патрулями, юнкерами и красногвардейцами:".

Тем не менее Октябрьский переворот в Петрограде был практически бескровным. Крейсер "Аврора" выпустил по фасаду Зимнего дворца только три боевых снаряда, вся остальная двухчасовая канонада велась холостыми выстрелами и носила чисто демонстрационный характер. Джон Рид находился среди тех, кто штурмовал Зимний дворец, и на его вопрос о количестве убитых среди красногвардейцев получил ответ: "Человек десять:". Юнкера побросали оружие и укрылись во дворце. Позднее все они были отпущены под честное слово "не поднимать оружие против народа". Рид бесстрастно свидетельствует, что за редким исключением практически никакого насилия в отношении защитников Зимнего дворца, включая женщин из "батальона смерти", допущено не было. Арестованные министры Временного правительства были препровождены под конвоем в Петропавловскую крепость, где, как позже засвидетельствовала комиссия из представителей общественности, они содержались в нормальных условиях, а позже были отпущены.

Попытки грабежа в покоях Зимнего дворца как со стороны его защитников, так и со стороны штурмовавших были немедленно и решительно пресечены красногвардейцами. "Самочинный комитет останавливал каждого выходящего, выворачивал карманы и ощупывал одежду. Все, что явно не могло быть собственностью обыскиваемого, отбиралось, причем солдат, сидевший за столом, записывал отобранные вещи, а другие сносили их в соседнюю комнату", - пишет Рид.

Взятие Зимнего дворца сопровождалось массой всевозможных слухов, сплетен и явной лжи. Самый распространенный слух: "Большевиков вели германские и австрийские офицеры". Сообщалось о массовых насилиях и грабежах. Такие нелепые слухи распространялись сотнями. Мало того, что их печатала вся антибольшевистская пресса, им верили даже те, кто сочувствовал революции.

Считается, что Гражданская война в России началась сразу же после Октябрьского переворота в Петрограде. Глава свергнутого Временного правительства А.Ф. Керенский совместно с командиром 3-го конного корпуса генералом П.Н. Красновым попытались 26-31 октября (8-13 ноября), опираясь на казаков и юнкеров, захватить Петроград, но своей цели не достигли.

В Москве все было по-другому - там произошло кровавое шестидневное сражение, разделившее город на две части. Противоборствующие стороны понесли большие потери. Как сказали Риду, погибли 500 рабочих и работниц, которые позднее были похоронены на Красной площади. О потерях белогвардейцев и юнкеров не сообщалось, после бомбардировки Кремля они сдались, и были беспрепятственно отпущены на свободу под обязательство разоружиться и расформировать свои отряды.

В октябре-ноябре 1917 г. Советская власть была установлена на большей части территории бывшей Российской империи, хотя, как отмечает Рид, это сопровождалось волной "отчаянных уличных боев" в различных городах. "Гражданская война пылала от Вологды до Читы в далекой Сибири, от Пскова до Севастополя на Черном море, в огромных городах и в маленьких деревушках".

Джон Рид описывает, как сквозь толпу рабочих, солдат и матросов, которые праздновали победу над Керенским в Царском Селе, красногвардейцы вели священника. "Это был отец Иван, - говорили они, - тот самый, который благословлял казаков, когда они входили в город. Позже мне пришлось услышать, что этот священник был расстрелян". Русская Православная Церковь "лишила своего благословения" новую власть. "А вскоре московский митрополит Тихон наложит на Советы отлучение", - констатирует Рид.

Что такое на самом деле Октябрьская революция? Джон Рид однозначно квалифицирует ее как государственный переворот, который низверг Временное правительство и поставил съезд Советов перед свершившимся фактом. "Теперь нужно было завоевать на свою сторону всю огромную Россию, а потом и весь мир". И далее, без всяких иллюзий: "Тень грозного рассвета вставала над Россией".

Мало было взять власть, нужно было ее еще и удержать. Большевики столкнулись с тотальным саботажем во всех практически министерствах. При этом забастовка государственных служащих была хорошо организована и финансировалась банками и коммерческими предприятиями. "Александра Коллонтай, назначенная 31 октября (13 ноября) комиссаром социального обеспечения, была в министерстве встречена забастовкой; на работу вышло всего сорок служащих. Это сейчас же крайне тяжело отразилось на всей бедноте крупных городских центров и на лицах, содержавшихся в приютах и благотворительных учреждениях, - все они попали в безвыходное положение. Здание министерства осаждалось делегациями голодающих калек и сирот с бледными, истощенными лицами. Расстроенная до слез, Коллонтай велела арестовать забастовщиков и не выпустила их, пока они не отдали ключей от учреждения и сейфа. Но когда она получила эти ключи, то выяснилось, что ее предшественница, графиня Панина, скрылась со всеми фондами. Графиня отказалась сдавать их кому бы то ни было, кроме Учредительного собрания".

Большевики затребовали от Государственного банка около тридцати пяти миллионов рублей, но кассир запер подвалы и выдавал деньги только представителям Временного правительства. "Контрреволюционеры пользовались Государственным банком как политическим орудием, - пишет Рид. - Так, например, когда Викжель (Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников. - Прим. В.Г.) требовал денег на жалованье рабочим и служащим государственных железных дорог, ему отвечали: "Обратитесь в Смольный:".

Железнодорожники заявили, что они не признают большевиков, что они взяли весь железнодорожный аппарат в свои руки и "отказываются передавать его узурпаторской власти".

Никто не спорит, что со своей стороны многие из тех, кто был против большевиков, тем не менее прикладывали значительные усилия, чтобы прекратить начавшуюся гражданскую междоусобицу. И Джон Рид приводит много свидетельств этому. Он, в частности, приводит высказывание молодого поручика, который был выходцем из старинного дворянского рода и причислял себя к кадетам, но не собирался выступать против воли большинства и тем более не считал возможным "подымать оружие против моих братьев русских". Сопровождавшие его красногвардейцы в шутку называли поручика "провокатором" и "корниловцем". В то время такие шутки еще были допустимы и уместны.

Однако бесспорно и то, что очень сильно были распространены и агрессивные антибольшевистские настроения. Рид спросил очень влиятельного в кадетских кругах профессора Шацкого, что он думает о большевистском выступлении. Он пожал плечами и усмехнулся.

"Это скоты, сволочь, - ответил он. - Они не посмеют, а если и посмеют, то мы им покажем!.. С нашей точки зрения, это даже не плохо, потому что они провалятся со своим выступлением и не будут иметь никакой силы в Учредительном собрании...".

"Мы им покажем, как драться!" - говорили юнкера в Зимнем дворце.

"Эти большевики хотят попробовать диктовать свою волю интеллигенции?: Ну мы им покажем!.." - говорили представители спешно созданного Комитета спасения.

Поэтому уже тогда ни у кого не было никаких иллюзий: если бы в руках противников большевиков сразу после Октябрьской революции оказалась хоть какая-нибудь реальная военная сила, большевики были бы безжалостно раздавлены. Ленин и его соратники прекрасно это понимали, поскольку прекрасно знали историю не только Великой французской революции, но и Парижской Коммуны. И они ни в коей мере не собирались повторять ее трагическую судьбу и были готовы отчаянно защищаться. Очередная маленькая зарисовка американского журналиста: "У стола, стоявшего в центре, огромный Дыбенко склонился над картой, отмечая красным и синим карандашом расположение войск. В свободной руке у него, как и всегда, был большущий револьвер синей стали. Потом он сел за пишущую машинку и стал стучать одним пальцем. Прекращая работу хотя бы на секунду, он снова брал револьвер и любовно вертел его барабан".

Как бы то ни было, сила была на стороне большевиков - это бесстрастно отмечает Джон Рид, причем сила не только чисто военная - весь народ от мала до велика вышел на оборону Петрограда от наступления войск Керенского-Краснова. Керенский понял всю безвыходность своего положения и малодушно бежал, переодетый матросом. "Бежал и тем самым потерял последние остатки той популярности, которой когда-то пользовался у русских масс", - констатирует Джон Рид.

В целом, резюмируя все сказанное выше, американский журналист писал: "Большевики, представляется мне, - это не разрушительная сила, а единственная в России партия, обладающая созидательной программой и достаточной властью, чтобы провести ее в жизнь".

Но сразу осуществить созидательную программу большевикам не дали - началась Гражданская война, которая стала подлинной трагедией России. Линия фронта прошла не только по территории Российской империи, она прошла по душам россиян, разделив семьи и разбросав их по всему свету.

Согласно Российской военной энциклопедии общая сумма ущерба, причиненного Гражданской войной и иностранной военной интервенцией, составила около 50 млрд. золотых рублей. Промышленное производство в 1921 г. составляло 4-20% от уровня 1913 г., сельскохозяйственное производство сократилось почти вдвое. Безвозвратные потери Красной Армии (убиты, умерли от ран, пропали без вести, не вернулись из плена и др.) составили 940 тыс. и санитарные потери - 6 млн. 792 тыс. человек. Белогвардейские войска, по неполным данным, потеряли только в боях 225 тыс. человек. Общие потери России в Гражданской войне составили около 13 млн. человек.

Однако заблуждается тот, кто думает, что если бы в октябре 1917 г. большевики не взяли власть, то Россия смогла бы беспрепятственно поступательно развиваться. Опутанная и закабаленная иностранными займами, с правящей верхушкой, которая заботилась не о национальных интересах страны, а только о собственном кармане, Россия, скорее всего, постепенно скатилась бы на роль второразрядной державы и источника дешевой рабочей силы и сырья.

Большевики смогли сделать, казалось бы, невозможное. Несмотря на все трудности и издержки, страна за короткое время стала мощной державой с развитым экономическим и научным потенциалом. Перефразируя известное высказывание У. Черчилля в адрес И.В. Сталина, можно сказать, что большевики приняли Россию с сохой, а вывели ее в космос.

Виктор ГАВРИЛОВ

военный историк.

источник