История нашего мира в художественной литературе. Часть 66.2 «Император»

Всем привет!

Сегодня, наконец, закончу рассказ о временах императора Адриана. На самом деле у меня в списке есть ещё одна книга, посвященная событиям в Иудее в годы его правления, но мне лень её читать, и хочется уже двигаться дальше. Может быть, прочитаю потом, а пока немного о Египте II-го века н.э., потому что именно там и происходят события сегодняшнего произведения.

(Современное изображение того, как могла выглядеть знаменитая Александрийская библиотека при Мусейоне)

На самом деле римское владычество для Египта не было таким уж ужасным, как можно подумать. И римляне, и греки были народами развитыми и цивилизованными, и потому принесли с собой много полезного. Римляне же были ещё и хорошими хозяйственниками, и ещё в I-м веке до н.э. занялись местным сельским хозяйством. Например, третий наместник провинции, Гай Петроний, инициировал чистку ирригационных каналов на всей территории Египта. И, если посмотреть на карту, составленную на основе Перипла Эритрейского моря (I век н.э.), то становится понятно, что именно через Египет (а если точнее, то через порты Беренис и Миос Хормос на Красном море) активно шла торговля с государствами Аравийского полуострова, Индостана и Восточной Африки, а также с Шри-Ланкой (Анурадхапурой) и, вероятно, опосредованно даже империей Хань. Римские монеты находили и при раскопках памятников государства Фунань (Бапном), которое существовало в I-VI-х веках н.э. и располагалось на территориях нынешних Камбоджи и Таиланда, т.е. как раз на торговых путях от китайских земель до римских. Конечно, основы для этого заложили ещё Птолемеи, но расцвет морской торговли пришелся именно на времена Римской империи.

Вместе с этим в Египет активно проникали все научные и культурные достижения Рима, и в какой-то момент Египет вновь стал одним из главных научно-культурных и образовательных центров Римской империи, да и мира в целом. Только первые два века нашей эры известны такими знаменитыми учеными и деятелями искусства, жившими и работавшими в Египте, как философ Апион Оасийский, религиозный мыслитель Филон Александрийский (ок. 25г. до н.э. – ок. 50г. н.э.), математик и астроном Менелай Александрийский (ок. 70-140гг.), знаменитый ученый Клавдий Птолемей (ок. 100-170гг.), философ Амонний Саккас (175-242гг.) и его ученик Ориген (ок. 185-253), грамматик Апполоний Дискол (II в. н. э.) и его сын Элий Геродиан, грамматик Гефестион, а также врач Соран Эфесский (ок. 98-138), обучавшийся в Александрии, и Мария Еврейка (она же Мария Гречанка и Мария Коптка), жившая где-то в I-III-х веках н.э. и прославившаяся как возможная основательница александрийской алхимической школы и изобретательница, в частности ей приписывали создание водяной бани. И это, разумеется, далеко не все.

К слову, будучи большими любителями науки и искусства, сначала император Клавдий, а потом и Адриан всячески оказывали покровительство деятелям культуры и науки в Египте, особенно в Александрии. Клавдий, например, повелел построить дополнительное здание к основным постройкам александрийского Музейона (или Мусейона, или Музея), в состав которого входила и знаменитая Александрийская библиотека, для переписывания и публичного чтения собственных сочинений; Адриан курировал дела Музейона и в качестве поощрения раздавал членство в нем самым разным людям империи. Предполагают, что уже во времена Домициана (или даже раньше) это место из религиозного центра превратилось в место чисто образовательно-просветительского назначения.

Кстати, о религии. Египет на тот момент всё ещё населяли трушные египтяне, потомки тех самых древних египтян, а ещё греки, македонцы и греко-македонцы, которые там жили ещё со времен Александра Великого и Птолемеев, римляне и евреи. Так вот римская политика поначалу отличилась довольно высоким уровнем религиозной терпимости, и римские представители власти даже активно продвигали и поддерживали и египетские, и греческие культы не только в Египте, но и по всей империи. И всё бы было мирно и ладно, если бы не евреи, которым всё это не нравилось, и которые в Иудее постоянно устраивали восстания, а в Александрии постоянно устраивали шумные и иногда кровопролитные разборки с язычниками, прежде всего, с греками. Уже в I-м веке н.э. ко всей этой вакханалии стали присоединяться ещё и ранние христиане, которых, несмотря на все ограничительные, а иной раз и репрессивные меры, в Египте с каждым веком становилось всё больше и больше. К чему это привело, расскажу в другой раз. А пока вот скажу, что именно таким и был Египет во времена приезда туда императора Адриана – развитым экономически и культурно, но при этом разнородным местом жарких религиозных противостояний.

В 130-м году Адриан посетил Иерусалим, переживавший тогда не лучшие времена и изрядно порушенный, и там заложил новый город под названием Colonia Aelia Capitolina, а на месте храма Соломона приказал возвести храм в честь Юпитера Капитолийского. После этого он отправился со свитой и своим любимцем Антиноем в Египет. Этот Антиной (ок. 110-130гг.) был греком по происхождению родом из Вифинии, где его и повстречал император, а потом забрал из родных мест и так к нему привязался, что всюду таскал за собой. При этом о самом парне мало что известно, кроме того, что он был, судя по всему, очень красив и рано трагически погиб как раз во время того самого путешествия Адриана по Египту. Не буду спойлерить, как именно (тем более что все обстоятельства этого дела до сих пор покрыты мраком), но история эта, похоже, поразила его современников, и ему впоследствии было посвящено большое количество произведений искусства и литературы. А больше всех горевал по нему император Адриан, да так, что приказал заложить город в его честь на берегу Нила – Антинополь, напротив Гермополя. Прежде там существовал город Хирве, но, похоже, во II-м веке н.э. от него мало что осталось.

Антинополь же заселен был греками из Файюма (поэтому там и было найдено некоторое количество т.н. файюмских портретов, которыми знаменит Египет той эпохи (I–III вв. н.э.)), простоял несколько веков, прежде чем был в Х-м веке покинут и заброшен. Греко-римский храм простоял до XIX-го века, пока местные арабы не стали растаскивать его камни и другие остатки города для различных нужд.

О путешествии Адриана по Египту и о других жителях Александрии тех времен с их радостями, горестями и исканиями можно прочитать в романе

«Император» Г. Эберса

Время действия: II век н.э., ок. 129-132 гг. н.э.

Место действия: Римская провинция Египет.

Интересное из истории создания:

Георг Мориц Эберс (1837-1898) – немецкий египтолог и писатель, который как специалист по Древнему Египту прославился, прежде всего, открытием уникального папируса середины XVI века до н. э., содержащего сведения по древнеегипетской медицине и названный впоследствии именем своего первооткрывателя папирусом Эберса. Как писатель же он известен своими историческими романами, двенадцать из которых посвящены Древнему Египту, а ещё пять – событиям европейской истории в Новое время.

Родился он у родителей-евреев, которые из иудаизма перешли в христианство. Правда, подобный переход не удержал отца будущего ученого и писателя от добровольного ухода из жизни, после чего его вдове, матери Эберса, пришлось растить пятерых детей одной. К слову, эта дама управляла салоном, популярным среди представителей интеллигенции, в который входили Георг Вильгельм Фридрих Гегель, братья Гримм и Александр фон Гумбольдт. Короче, не хухры-мухры, и Георг Эберс просто обязан был влиться в кружок этой интеллигенции и сделать прекрасную карьеру.

Если верить русской Вики, учился он сначала по настоянию матери в образовательном учреждении для мальчиков общины Кайльхау близ Рудольфштадта, потом в гимназии в Котбусе, но потом замутил с какой-то актрисой и долго из-за этого не мог сдать выпускные экзамены. Не знаю, насколько это правда, в англовики такой инфы нет. Зато там написано, что, повзрослев, Эберс сначала изучал юриспруденцию в Геттингене, а потом открыл в себе страсть к Древнему Египту и уже в Берлине стал изучать восточные языки и археологию. Получив специализацию в области египтологии, он в 1865 году стал доцентом египетского языка и древностей в Йене, а в 1868 году стал профессором, и в 1870-м стал профессором этих дисциплин уже в Лейпциге. Кроме того, он совершил две экспедиции в Египет, в ходе одной из которых нашёл в Фивах и изучил тот самый папирус, после чего опубликовал его содержание.

В какой-то момент Эберсу пришла в голову идея популяризации темы Древнего Египта с помощью исторических романов, и реализовывать свою затею он начал, написав и издав роман «Дочь фараона» (или вернее «Египетская принцесса», «Eine ägyptische Königstochter») в 1864-м году. Роман имел громкий успех и утвердил теперь ещё и писателя в его намерении, так что он не остановился на достигнутом. И так появились «Уарда» (1877), «Ведь я человек» (1878), «Сёстры» (1880) и пятым «Император» в 1881-м году, а после ещё семь романов, посвященных истории Египта в разные исторические периоды, как до нашей эры, так и в нашу эру. Перевод «Императора» на русский язык был, по меньшей мере, один, который я и читала – в 1993-м году он вышел под редакцией и с примечаниями Ф. А. Петровского, но его сделал ещё Д.Л. Михаловский (1828-1905), российский поэт и переводчик, да ещё современник самого Эберса.

(Судя по всему, фото Д.Л. Михаловского, хотя все они такого себе качества. Спасибо этому дядечке за его переводы)

О чём:

Чудаковатый и чрезвычайно деятельный император Адриан никак не мог усидеть на одном месте, и мало того, что направился в Египет, а не в Рим, так ещё и инкогнито в компании лишь двоих, не считая собаки – преданного раба Мастора и своего любимца Антиноя. Туда же по морю со свитой направилась его нелюбимая жена Вибия Сабина. А в Александрии, где ожидали принять императорскую чету, в это время кипели страсти, и старинный дворец на Лохиаде (нынешний мыс Сильсила), построенный ещё Птолемеями для себя, приводили всеми силами в надлежащий вид, потому что именно там и решил провести свой бесконечный отпуск время император. Дворец же видывал некоторое дерьмо за минувшие со дня его постройки века, и восстанавливать там пришлось очень многое, включая скульптуры. Так что не обошлось без архитектора Понтия и скульптора Папия вместе с его учеником и помощником Поллуксом (чьи родители жили в домике привратника в том же дворце уже долгие годы).

А наблюдал за всем этим дворцовый смотритель Керавн, который кичился своим происхождением, а у самого в холодильнике мышь повесилась…точнее повесилась бы, если б у него был холодильник. А так у него не было жены (потому как та давно померла от какой-то болезни), зато была куча всякого старинного хлама, который он при случае пытался выгодно толкнуть какому-нибудь скупщику, и ещё восемь детей, заботиться и париться о которых приходилось его старшей дочери, Селене, влюбленной в Поллукса, которого она и её красавица-сестра Арсиноя знали с детства. Поллукс, в свою очередь, талантливый скульптор и просто веселый парень, который мечтал свалить от Папия и начать сольную карьеру работать на себя. А ещё он любил всё красивое. Так что угадайте, какую из сестер он выбрал предметом своих мечтаний.

И, хотя из-за одной неудачной выходки Поллукса, Керавн его и его родных на дух не переносил, во дворце царила определенная идиллия и атмосфера оживления и предвкушения радости. Всё переменилось, когда с двумя спутниками и собакой туда въехал величавый, гордый и слегка страдающий паранойей «римский скульптор», который любил красивых парней, красивые вещи и красивых собак. Его собака была ещё и преданным охранником. Мир дворца на Лохиаде начал стремительно разрушаться, когда одним не прекрасным утром преданный своему хозяину пёс столкнулся с преданной своей семье девушкой…

Отрывок:

«…Каждому гостю "Олимпийского стола" дозволялось самому выбирать здесь мясо, плоды, спаржу, рыбу или паштеты и заказывать из них кушанья.

Хозяин Ликорт указал императору на одного престарелого господина, выбиравшего посреди дворика, украшенного яркими натюрмортами, продукты для пира, который он намеревался дать вечером этого дня своим друзьям.

- Все прекрасно, все превосходно, - сказал Адриан, - но мухи, которых привлекают все эти лакомства, невыносимы. Да и этот сильный запах кушаний портит мне аппетит.

- В боковых комнатах лучше, - отвечал хозяин. - В той, которая предназначена для тебя, гости собираются уже уходить. А позади нее здешние софисты, Деметрий и Панкрат, угощают знатных господ из Рима - риторов, философов и других подобных лиц. Вот уже несут факелы, а они сидят за трапезой и спорят с самого завтрака. Ну, вот гости выходят из боковой комнаты. Хочешь ты занять ее?

- Да, - ответил император. - Если высокий юноша будет спрашивать архитектора Клавдия Венатора из Рима, то приведи его ко мне.

- Значит, архитектор, а не софист или ритор, - сказал слуга, внимательно глядя на императора.

- Силен, философ!

- О, два друга, что кричат там впереди, иногда приходят сюда нагие и с разорванными плащами на худых плечах. Сегодня они пользуются угощением богача Иосифа.

- Иосифа? Это, должно быть, еврей, а между тем он храбро нападает на окорок.

- В Кирене было бы больше свиней, если бы там не было израильтян! Они такие же греки, как мы, и едят все, что вкусно.

Адриан вошел в освободившуюся комнату, лег на стоявшее у стены мягкое ложе и поторопил рабов, которые убирали облепленную мухами посуду, бывшую в употреблении у его предшественников. Оставшись один, он начал прислушиваться к разговору, который в соседней комнате вели Фаворин, Флор и их греческие гости.

Он хорошо знал двух первых, и от его острого слуха не ускользнуло ни одного слова из их оживленной беседы.

Фаворин громким голосом, но с дикцией самого лучшего тона и на прекрасном плавном греческом языке расхваливал александрийцев.

Он был родом из Арелата в Галлии, но ни у одного эллина язык Демосфена не мог быть изящнее и чище.

Проникнутые духом самостоятельности, остроумные и деятельные жители африканского мирового города были ему якобы гораздо милее афинян. Последние жили теперь только прошедшим, александрийцы же могли наслаждаться своим настоящим. Здесь еще жил дух независимости; в Греции же были только рабы, которые торговали знаниями, как александрийцы - африканскими товарами и индийскими сокровищами. Когда Фаворин однажды впал в немилость у Адриана, то афиняне низвергли его статую. Милость и немилость сильных для них значили больше, чем умственное величие, важные деяния и высокие заслуги.

Флор в общем соглашался с Фаворином и объявил, что Рим должен освободиться от умственного влияния Афин; но Фаворин был другого мнения и сказал, что для каждого, кто перешел уже за черту первой мужской зрелости, будет трудно изучать что-нибудь новое; этим он шутливо намекнул на знаменитейшее сочинение своего сотрапезника, в котором Флор сделал попытку разделить историю Рима по четырем главным возрастам человеческой жизни, причем забыл старость и говорил только о детстве, юности и мужественной зрелости. Фаворин упрекал его в том, что он слишком высоко ценил гибкость римского гения и слишком низко ставил эллинский.

Флор отвечал галльскому оратору густым грубым голосом и такими вдохновенными словами, что подслушивавший император охотно высказал бы ему свое одобрение и задал себе вопрос: сколько кубков осушил со времени завтрака его земляк, расшевелить которого было трудно?

Когда Флор старался доказать, что Рим в правление Адриана стоит на вершине мужественной силы, его прервал Деметрий из Александрии и попросил его рассказать кое-что о личности императора.

Флор охотно поспешил исполнить его просьбу и дал изображение мудрости Адриана как правителя, его знаний, его способностей.

- Я не могу одобрить в нем только одного, - вскричал он с живостью, он слишком мало живет в Риме, а Рим - это сердце мира! Ему все нужно видеть собственными глазами, и потому он, не зная отдыха, странствует по провинциям. Я не желал бы поменяться с ним ролями.

- Ты уже выразил эту мысль в стихах, - прервал его Фаворин.

- Застольная шутка... Я бы ежедневно благодушествовал за "Олимпийским столом" этого превосходного харчевника, пока я живу в Александрии и дожидаюсь императора.

- Что же говорится в этом стихотворении? - спросил Панкрат.

- Я забыл его, да оно и не заслуживает лучшей участи, - отвечал Флор.

- А в моей памяти удержалось по крайней мере начало. Первые стихи гласят так:

Не желаю быть, как цезарь,

Чтоб шататься средь британцев,

В Скифии страдать от снега.

При этих стихах Адриан ударил кулаком правой руки в левую, между тем как пирующие обменивались друг с другом предложениями насчет того, почему он так долго остается вдали от Александрии; он взял двойную записную табличку, которую постоянно носил с собою, и быстро написал на воске следующие стихи:

Не желаю быть я Флором,

Чтоб шататься по харчевням,

Чтоб валяться по кружалам,

От клопов страдать округлых…»

(К слову, эти стихи Флора и ответ императора заимствованы из биографии Адриана, написанной Спартианом (IV в.)).

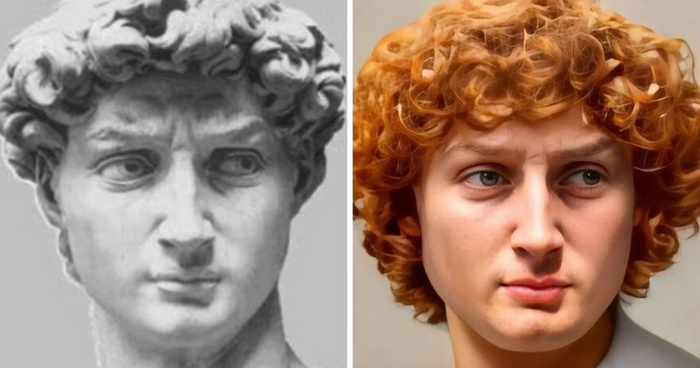

(Адриан с Антиноем. На чб изображении ещё видна собака, но мне понравилась эта цветная версия, хоть она и обрезана)

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

На самом деле в этом романе было немало и других примечательных отрывков, но почти все они куда более контекстны, чем выбранный мной. Хотя дух XIX-го века в этом произведении ощущается отчётливо, и в нем хватает тех элементов типичного романа того времени, что мне не нравятся, он всё же довольно выгодно смотрится на их фоне, хотя бы благодаря тому, как строится сюжет (признаться, предсказуемо было далеко не всегда, особенно в первой части), и как выписан в нём характер императора и некоторых других персонажей.

Психологическая составляющая здесь отнюдь не чёрно-белая, и каждый персонаж представлен поистине правдоподобно противоречивым. Правда, именно по этой причине мне было трудно кому-либо долго симпатизировать: только подумаешь, мол, во, этот чел кажется нормальным, ведь у него такие-то и такие-то положительные качества и черты, и тут автор ухмыляется и ставит подножку, вынуждая вроде бы приличного перса вытворять какую-нибудь хрень, либо тупую, либо аморальную, а иногда и то, и другое вместе. И так вот следишь за ними и постоянно ощущаешь, как тебя катает на эмоциональных качелях, и отношение к одному и тому же персу без конца меняется, прям с некоторыми – на противоположное по несколько раз.

Особенно тут удался, как по мне, портрет императора – уже немолодого бездетного мужика с причудами, эдакого долбанного эстета с болезненным чсв, который может уничтожить любого за неосторожно сказанное слово или дурацкий поступок, но при этом обладает и привлекательными личностными чертами (он умён, эрудирован, смел, чаще всего, справедлив и великодушен, способен анализировать свои поступки, раскаиваться и исправлять то, в чем был неправ, неплохо разбирается в людях). Несмотря на все свои странности, он отлично управляет государством, что признают даже те, кто относится к нему неоднозначно, и в то же время, несмотря на положительные стороны, настолько убежден в своей правоте и поглощен своими размышлениями о великом, что иной раз до такой степени не замечает или даже обесценивает страдания и жизненные трудности «маленьких людей», что, не задумываясь, своими действиями буквально перемалывает их, обращая их жизни в труху. И, что хуже всего, происходит это столь стихийно, что подобные случаи нельзя порой ни предугадать, ни исправить их последствия.

То есть он вроде бы не типичный судак на букву «м», его нельзя назвать плохим человеком, он как сына (вопреки официальной версии о характере этих отношений) очень любит Антиноя и хорошо относится ко многим подданным, но при этом с легкостью спустившегося небожителя причиняет немало зла и бед простым смертным. И такой взгляд на правителя мне лично показался на удивление свежим.

Отдельная тема тут то, как изображены персы религиозные и религиозные темы вообще. Эберс прошелся и по иудаистам, и по христианам. И, если иудеи тут такие, какими их уже не раз изображали, то христиан автор, то ли желая того сам, то ли нет, выставил не в лучшем свете, местами фактически их критикуя за то же самое, за что порой их критикуют и в наши дни, и только-только начинали на рубеже XIX-XX-х веков. Тут вам и религиозная и социальная нетерпимость, и лицемерие, и непоследовательность, и фанатизм, и прочие печеньки. Мне, например, особенно зашёл вот этот отрывок:

«…Арсиноя выросла язычницей, она любила веселых богов своих предков и, после того как ее печаль о потере отца и разлука с сестрами и братом утратили свою жгучую горечь, снова начала надеяться на более веселые дни в будущем. Она была мало расположена пожертвовать своей любовью и всем земным счастьем ради духовных благ, цены которых совершенно не понимала.

Ее отец постоянно говорил о христианах с ненавистью и презрением. Теперь она видела, что и они могут быть добрыми и помогать ближним; ей нравилось учение о живущем в небесах едином всеблагом боге, который любит людей как своих детей, но ей казалось безумным и безрассудным постоянно сокрушаться о своих грехах и находить не достойным себя всякое развлечение, всякое удовольствие, которое может дать веселая Александрия.

Какое же серьезное преступление совершила она?

Разве может этот добрый бог требовать от нее, чтобы она портила себе так много веселых дней раскаянием в том, что, будучи ребенком, полакомилась пирожным, разбила горшок, а впоследствии была иногда упряма или непослушна?

Конечно нет!

Далее: разве этот бог, любящий людей как отец, может гневаться на художника, на доброго честного человека, такого, как ее верзила Поллукс, за то, что он умел изваять такие чудные изображения, например голову ее матери?

Если так, то она в тысячу раз охотнее будет молиться смеющейся Афродите, веселому Эроту, прекрасному Аполлону и всем девяти музам, покровительницам ее Поллукса, нежели этому богу…».

В то же время он даёт понять, что не религия сама по себе портит человека, а человек религию, если можно так выразиться. В его романе хватает и прекрасных, хотя и не самых заметных персонажей-язычников (например, Понтий и Бальбилла), есть умеренные иудаисты (богатый еврей Аполлодор), не лишенные приятности, и по-своему вызывающие уважение христиане (Мария и Анна). И вместе с тем он даёт понять, какими путями христианство так стремительно распространялось, что в нём влекло людей, прежде всего, простых и бедных, ничем не защищенных от тягот жизни. И зачастую мотивы эти были просты, понятны и даже эгоистичны, но тем и ценен взгляд на это в данном романе, что Эберс и не пытался всё это скрыть.

И, если в каких-то случаях я сомневалась, на чьей стороне его симпатии, что он считает ок, а что нет, то в иных всё было очевидно. Например, по крайней мере, в одном эпизоде мать Поллукса Дорида у меня вызвала явную антипатию, если б я столкнулась с бабой, чьи собаки бросаются на прохожих (а я, блин, уже столкнулась и живу теперь с такими по соседству), то меня бы это возмутило, и «бедную старушку с собачками» мне вот было б ни хрена не жалко, особенно, если б она ещё выдала стареющей и теряющей привлекательность женщине, потратившей жизнь на нелюбящего и нелюбимого мужа, что-то типа «эти маленькие собачонки добры и не укусят даже нищего, только они терпеть не могут престарелых женщин», просто ъуъ… В то же время Эберс довольно толсто показывает за высокопарными выражениями то, как богатая вдова-христианка оправдывает собственные неблаговидные поступки в отношении зависимой от неё девушки, которую она ради личных хотелок и психологических проблем решила во что бы то ни стало сломать и обратить, хотя даже священник её предостерегал от такого. Так что веду я к тому, что эту тему Эберс затронул довольно непредвзято, и мне это тоже понравилось.

Что ещё понравилось, так это подробные описания Александрии тех времен (не хватало только карты! Вот с ней бы вообще красота была) и упоминания или даже выведение в виде персонажей многих известных людей того периода, в том числе Плутарха, того самого Флора, Фаворина, Клавдия Птолемея, поэтессы Юлии Бальбиллы и других. Причем о некоторых я сама, будучи довольно поверхностно знакомой с Римской империей и её историей, узнала лишь из текста этого романа. В общем, хотя романец довольно большой, прочитать его стоит однозначно, потому что его немногочисленные слабые места с лихвой компенсируются однозначными плюсами.

Наиболее полный список постов о I-м веке н.э. тут:

Остальные посты идут следом:

В жару заниматься умственным трудом особенно тяжело (а она всё никак не заканчивается), поэтому буду крайне признательна за поддержку в любой форме - от лайков до пожертвований. И напоминаю, что теперь есть возможность дать мне знать, что вы ждёте моих постов, это помогает мне понять, что я затянула с продолжением подборки.

История нашего мира в художественной литературе. Часть 66.1 «Орёл Девятого легиона»

Всем привет!

Я в целом уже в прошлый раз рассказала о правлении Адриана, поэтому сегодня будет короче и только про Британию.

После восстания Боудикки, произошедшего в 61-м году, римские власти в Британии поняли, что подобные штуки им могут дорого обойтись, и взяли курс на более мягкую политику в отношении местных племен, что дало свои плоды. Кое-как жители новой провинции примирились с присутствием чужаков, стали вести с ними дела и даже что-то перенимать. При этом большая часть острова всё равно оставалась дикой и непокоренной. Многих римских государственных деятелей это бесило, и многие из них порывались это изменить.

Так, например, наместник Британии в 78-84-м годах Гней Юлий Агрикола совершил ряд дерзких и амбициозных походов на территории нынешней Шотландии и за шесть лет покорил приличную часть Каледонии, как римляне те места тогда называли. Попутно строились дороги и защитные сооружения. Но успех всё равно был в целом временным из-за численного превосходства бриттов и их лучшей ориентации на местности. Тем более что умелого полководца Агриколу на посту сменил Саллюстий Лукулл (занимал должность в 84-89гг.), о котором мало, что известно. Главным образом то, что его Домициан казнил за то, что тот позволил себе назвать в честь императора новый тип копья) Хотя историки полагают, что причины, как обычно, были иные, политические. Сменил его Аул Вицирий Прокул, управлявший провинцией в 89-96-х годах, а того всего на год – Публий Метилий Сабин Непот. Потом эту должность занимали сподвижники императора Траяна: Тиберий Авидий Квиет, Луций Нератий Марцелл и Марк Аппий Брадуа. А после Квинт Помпей Фалькон. Его же сменил Авл Платорий Непот.

Неизвестно, был ли он в родстве с тем Публием Метилием Непотом, зато известно, что он участвовал в покорении Дакии при Траяне, и что управлял провинциями Фракия, Нижняя Германия, а потом и Британией. И при нём-то и началось строительство вала Адриана. Закончили его уже при Требии Германе (в должности с 125 по 131-й), в 126-м году. Интересно тут то, что вал строили отдельными частями (по участкам) силами трех легионов, и что вал этот фактически отделял римскую провинцию от незамиренной Каледонии, со стороны которой приходилось (и обоснованно) ждать нападения.

К слову, существует версия, что примерно в 108-м году или чуть позже, когда обстановка в Британии была не слишком благополучной (отсутствуют даже сведения о наместниках в период с 103 по 115-й год...ну или я их не обнаружила), в ходе выполнения очередного задания загадочно исчез и предположительно был истреблен пиктами (кельтами, населявшими земли нынешней Шотландии) IX Испанский легион. Теорию выдвинул Т. Моммзен на основании того, что после 108-го года в Британии легион больше не упоминался. Позже учёные нашли сведения о том, что этот легион отметился в 120-м году на территории нынешних Нидерландов. Впрочем, некоторые полагают, что речь там шла уже не обо всём подразделении целиком, а о какой-то уцелевшей части. Кроме того, предполагается, что IX-й легион реально был уничтожен в II-м веке, но гораздо позже, то ли входе восстания Симона бар-Кохбы в Иудее (132-135гг.), то ли в кампании против парфян в 161-166-х гг. В любом случае, к концу того века он уже не существовал, и его загадочная судьба вдохновила многих на создание художественных литературных произведений на эту тему. И сегодня я расскажу об одном из них:

«Орёл Девятого легиона» Р. Сатклифф

Время действия: II век н.э., ок. 120-132 г. н.э. Время правления Адриана.

Место действия: Римская Британия (территории нынешних Англии и Шотландии).

Интересное из истории создания:

Розмэри Сатклифф (Rosemary Sutcliff; 1920-1992) – английская писательница, прославившаяся своими историческими романами. Родилась она в семье военнослужащего Джорджа Эрнеста Сатклиффа и его жены Несси Элизабет, урожденной Лоутон, в графстве Суррэй, однако большую часть детства провела на Мальте и в других местах, где доводилось служить её отцу, офицеру ВМС Великобритании. В раннем детстве Розмэри перенесла болезнь Стилла-Шоффара, что привело к серьёзным последствиям: не только сказалось на внешности, но и приковало будущую писательницу к инвалидному креслу. Отчасти по этой причине она толком не получила начальное образование, поздно научилась читать, зато от матери услышала и запомнила множество саксонских и кельтских легенд, что, несомненно, повлияло в дальнейшем на её творчество. В 14 лет Сатклифф поступила в Бидфордскую школу искусств (англ. Bideford Art School), которую посещала в течение трёх лет, а после завершения обучения работала художником-миниатюристом.

(Мне понравилось вот это фото симпатичной и ещё молодой Р. Сатклифф, найденное на одном франкоязычном сайте)

Писательскую карьеру Р. Сатклифф начала в 1950-м году, написав и издав «Хроники Робина Гуда». Но настоящий успех ей принес роман, опубликованный в 1954-м году – «Орёл Девятого легиона», основанный на том самом предположении об исчезновении IX-го легиона, что я изложила выше. Отчасти писательница вдохновилась сведениями о найденном при археологических раскопках в Силчестере (ранее там располагался римский город Каллева Атребатум) бескрылом орле – штандарте римского легиона. Впоследствии Сатклифф написала ещё два романа, ставших продолжением «Орла Девятого легиона – «Серебряная ветка» и «Факелоносцы». В 2011-м году по роману шотландский режиссер К. Макдональд снял фильм с таким же названием.

О чём:

Марк Флавий Аквила – молодой центурион II-го легиона и потомственный военный из сословия всадников прибыл на службу в Британию, но не только и не столько ради карьеры (хотя и это тоже), сколько в надежде разобраться в загадочной истории исчезновения и вероятной гибели своего отца, вместе со всем IX-м Испанским легионом, где тот служил. История эта обросла легендами и звучала чуть ли не мистически, мол, однажды в туманный денёк ушёл легион на задание, скрылся в непроглядном тумане где-то за Адриановым валом…и вот так вот просто исчез без следа. Марку в это мало верилось, и он не терял надежды узнать правду. Возможность ему представилась, но странным и не самым приятным способом.

Не успело пройти и полугода, как лагерь, где он проходил службу, атаковали местные бритты, несмотря на то что прежде они вели себя спокойно, и с одним из них Марк даже успел сдружиться. Как назло, в тот день всё окутал знаменитый британский туман, и гарнизон долго не мог послать дымовой сигнал о помощи. А тут ещё вдобавок накануне ушёл разведотряд, который легко мог стать жертвой бриттов, но каким-то чудом вернулся к лагерю. Когда положение стало критичным из-за появившихся колесниц, и разведотряд вместе с теми, кто вышел прикрыть их, едва не порубили в капусту ножами, прикрепленными к колесам, молодой центурион Марк Аквила чуть было не пал смертью героев, потому как бросился на амбразуру одну из колесниц и сбил возничего, того самого своего бриттского приятеля.

Однако произошло чудо: бритт погиб, воины легиона успели спастись, а сам Марк чудом выжил и был возвращен подчиненными в гарнизон. Правда, словом «уцелел» его состояние назвать было никак нельзя – из-за полученных травм он не только провалялся долгое время в беспамятстве, пропустив появление подмоги и истребление восставших, но и лишился возможности ходить, что ставило крест на дальнейшей службе. Так что ему не оставалось ничего иного, кроме как отправиться в Каллеву, к своему родному дяде по отцу. Вот там-то, когда он уже ничего хорошего не ждал от жизни, с ним стали одно за другим происходить благоприятные события, переменившие всю его жизнь. И началось всё с того, что на арене местного цирка взгляд его уцепился за лицо молодого бритта, который явно очень не хотел умирать…

Отрывок:

«…Гладиаторы приостановились напротив скамей магистратов, и в те несколько минут, пока они так стояли, все внимание Марка захватил один из них, державший меч и щит, – юноша примерно одного возраста с ним. Для бритта он был низкоросл, но сильного сложения. Рыжеватые волосы, отброшенные назад, и вызывающе вскинутая голова позволяли видеть обрезанное ухо, со всей жестокостью указывающее на его положение раба. По всей видимости, он был воином, взятым в плен, – грудь и плечи у него (он был обнажен до пояса) покрывала синяя татуировка. Но не это поразило Марка, а выражение его широко расставленных серых глаз на молодом угрюмом лице.

«Он боится, – мелькнула у Марка догадка, – очень боится».

И у него самого все сжалось внутри.

Клинки сверкнули в холодном свете, когда гладиаторы с криком подбросили их в воздух и снова поймали; гладиаторы развернулись и пустились в обход вокруг арены, вернувшись туда, откуда вышли. Выражение глаз молодого воина Марк забыть уже не мог.

Первым номером программы была схватка волков с медведем. Медведь драться не желал, и его понукали длинными извивающимися бичами. Наконец под громкие крики зрителей медведь был убит. Тушу его утащили вместе с трупами двух убитых им волков. Остальных зверей загнали обратно в клетку на колесах, и служители присыпали пятно крови на арене свежим песком. Марк, сам не зная почему, бросил взгляд на девочку в темном капюшоне. Она сидела напряженная, оцепеневшая, в расширенных глазах ее стоял страх, личико побледнело. Марк, еще не оправившийся от потрясения, которое он испытал, встретившись взглядом с испуганным гладиатором, вдруг разозлился, сам не зная почему, на Кезона и его жену – зачем они привели на такое зрелище это молоденькое создание? – на игры вообще, на всех этих людей, жаждущих кровавых ужасов, и даже на медведя, который дал себя убить.

Следующим в программе был показательный бой, во время которого бойцы отделались не слишком опасными поверхностными ранами. В этом отдаленном уголке мира владельцы цирка как-никак дорожили гладиаторами. Затем последовал кулачный бой – ремни, обмотанные вокруг ладоней, с заложенной в них свинчаткой, выпустили гораздо больше крови, чем мечи. В перерыве арену опять убрали и посыпали песком, и тут по рядам пробежал возбужденный шепот, и даже скучающий молодой трибун сел прямо и начал проявлять интерес к происходящему: под звуки труб опять распахнулись ворота и на абсолютно пустое пространство арены вышли двое. Наконец наступило главное: бой не на жизнь, а на смерть.

Вооружение у бойцов, на первый взгляд, было неравноценным, и преимущества были на стороне того, кто нес меч и щит; второй – худощавый, смуглый человек греческого происхождения, судя по лицу и телосложению, – держал только трезубец, да через плечо у него была переброшена сложенная в несколько раз сеть, утяжеленная свинцовыми грузилами. Но на самом-то деле, и Марк это прекрасно знал, все шансы были на стороне человека с сетью, – «рыбака», как его называли. У Марка упало сердце, когда он увидел, что противник и есть тот молодой воин, который боялся.

– Никогда не одобрял сеть, – проворчал дядя Аквила. – Нечестный бой, нечестный!

Марк еще до этого почувствовал, что больная нога затекла и начинает причинять ему ужасные мучения. Он ерзал, меняя позу, стараясь облегчить боль и при этом не привлечь дядино внимание, но сейчас, когда бойцы вышли на середину поля, Марк забыл про все на свете.

Рев, которым приветствовали противников, перешел в напряженную тишину, все затаили дыхание. Капитан гладиаторов расставил бойцов посредине арены, в десяти шагах друг от друга; он постарался, чтобы ни у того, ни у другого не было никакого преимущества и чтобы им не мешали ни освещение, ни ветер. Выполнив свои обязанности быстро и умело, капитан отступил к барьеру. Казалось, очень долго ни один из бойцов не шевелился. Время шло, а они все стояли на месте – средоточие устремленных на них сотен глаз. Затем медленно-медленно боец с мечом начал передвигаться. Не отводя глаз от противника, он ставил одну ногу перед другой. Слегка пригнувшись, прикрывшись круглым щитом, он дюйм за дюймом крался вперед, весь – напряжение, готовый прыгнуть в любой момент.

«Рыбак» по-прежнему стоял неподвижно, приподнявшись на цыпочки, держа трезубец в левой руке: правая рука утопала в складках сети. На мучительно долгий миг боец с мечом застыл на месте, вне пределов досягаемости сети, а затем вдруг прыгнул. Прыжок его был так внезапен, что брошенная сеть, не причинив вреда, перелетела ему через голову, а «рыбак» отскочил назад и вбок, чтобы избежать удара мечом, и, круто повернувшись, бросился наутек, собирая в руке сеть для следующего броска. Боец с мечом кинулся вдогонку. Они довольно медленно обежали половину арены. Не обладая легким сложением своего противника и его длинными ногами, преследователь тем не менее бежал упорно, как бежит охотник (возможно, он не раз загонял оленя в те времена, когда ему еще не обрезали ухо), и теперь настигал свою добычу. Они миновали поворот и приближались к скамьям магистратов, и тут, когда они оказались как раз напротив, «рыбак» резко обернулся и сделал бросок. Сеть метнулась вперед, точно темное пламя, и обволокла преследователя, который так был увлечен погоней, что совсем забыл об осторожности. Благодаря грузилам, складки сети продолжали беспощадно наворачиваться на свою жертву, и наконец раздался рев толпы – боец с мечом рухнул на арену на всем бегу и, перекатившись, замер лицом вверх, беспомощный, как муха в паутине.

Марк подался вперед, дыхание у него прервалось. Боец с мечом лежал прямо перед ним, так близко, что они могли бы обменяться шепотом. «Рыбак» стоял над поверженным, занеся трезубец, и с улыбкой на лице озирался вокруг, ожидая волеизъявления зрителей. Дыхание со свистом вырывалось у него из раздувающихся ноздрей. Лежавший сделал движение рукой, словно желая сделать жест, которым побежденный гладиатор просит пощады, но тут же гордо опустил руку вниз. Сквозь сеть он взглянул Марку прямо в глаза таким открытым взглядом, как будто на всем этом огромном пространстве их было только двое.

Марк с трудом поднялся, опершись одной рукой на загородку, чтобы удержаться на ногах, другой же рукой сделал знак, призывающий к пощаде. Он повторял его еще и еще с неистовой страстностью, собрав всю волю, обегая взглядом ряды, точно бросая вызов толпе, в которой кое-где большие пальцы уже начали обращаться вниз. Ух эта толпа, безмозглая, кровожадная! Всеми силами надо заставить ее отказаться от желания утолить свою жажду крови! В нем кипело отвращение к этим людям, он испытывал такой прилив воинственного духа, какого никогда бы не испытал, стоя с занесенным мечом над поверженным врагом. Пальцы вверх! Вверх, дурачье!.. С самого начала он видел торчащий вверх большой палец дяди Аквилы, и вдруг заметил, как еще несколько человек повторили его жест, и еще… Казалось, долго, очень долго участь бойца висела на волоске, но когда палец за пальцем поднялись вверх, «рыбак» медленно опустил трезубец, насмешливо поклонился и сделал шаг назад.

Марк с шумом перевел дыхание и весь отдался мучительной боли в затекшей ноге. Служитель помог побежденному выпутаться и встать. Марк больше не смотрел на молодого гладиатора. Настал миг его позора, и Марк понимал, что не имеет права быть свидетелем этого…».

Что я об этом думаю, и почему стоит прочитать:

Должна признаться, что не люблю фильмы на древнеримскую тематику, потому что это зачастую «кровь, кишки и пирожки», причем бессмысленные и беспощадные, но, если экранизация этого романа недалеко ушла от первоисточника, наверное, глянула бы. Потому что давно мне не доводилось читать настолько увлекательную и в то же время добрую, чуть ли не до мимишности, книгу. Для тех, кто устал от всей этой жизненной жести, данный роман станет настоящим отдыхом для души, потому что Сатклифф удалось сделать акцент на всём том хорошем, что есть в людях и в мире.

Её Марк – настоящий гуманист, причем, пожалуй, не только по меркам II-го века, но и по нынешним, что, впрочем, не делает его пацифистом. Он отважен и даже смел до безрассудства в бою, но за пределами поля боя ценит и бережет любую жизнь, будь то римский гражданин, местный варвар, раб или даже животное. Конечно, многое в его действиях продиктовано рационализмом (во всяком случае, он пытается себя в этом убедить)), но это не отменяет всего остального. И я не зря привела отрывок его первой встречи с Эской – что это было, если не сострадание? Впрочем, в этой внезапной симпатии, возникшей, казалось бы, из ничего, смешалось очень многое, и самое удивительное лично для меня то, что нечто подобное мне доводилось испытывать и в собственной жизни. Думаю, многие хоть раз сталкивались с подобной же внезапной и сильной приязнью к совершенно незнакомому человеку, и, возможно, для кого-то это тоже обернулось дружбой на долгие годы. Даже в литературе эта тема встречается не так уж редко, как может показаться, но мало где преподнесена именно так.

Интересны были и рассуждения о национальной/этнической идентичности и о том, что заставляет людей в морально сложных и противоречивых ситуациях поступать так, а не иначе, рассуждения о противоречии между личными симпатиями и долгом перед своей социальной группой, а иногда и перед отдельными людьми.

Отдельно хочется отметить и то, как мастерски автору удавалось на протяжении всего повествования поддерживать атмосферу саспенса. Сатклифф не только обрывала эпизоды в «правильные» моменты, создавая интригу, но и мастерски заигрывала с мистикой и со свойствами человеческой психики, потому что вся такая рациональная эта психика в ситуации неопределенности охотно «подталкивает» её обладателя поверить в какую-нибудь потустороннюю хрень. Даже скептик Марк пару раз усомнился в правильности своего скептицизма. И всё это на фоне описаний, прекрасных самих по себе.

В общем, эту книгу я прочитала гораздо быстрее, чем планировала, и с огромным удовольствием, так что обязательно возьмусь и за две другие, и, разумеется, советую прочитать и всем остальным любителям чтения на подобную тематику.

Наиболее полный список постов о I-м веке н.э. тут:

Остальные посты идут следом:

В жару заниматься умственным трудом особенно тяжело, поэтому буду крайне признательна за поддержку в любой форме - от лайков до пожертвований. И напоминаю, что теперь есть возможность дать мне знать, что вы ждёте моих постов, это помогает мне понять, что я затянула с продолжением подборки.

И да, сейчас пытаюсь осилить роман "Император" Г. Эберса. Интересный, но ощутимо большой, поэтому интересуюсь мнением читателей: будет ли интересен разбор именно этого произведения? Или лучше двигаться дальше и переходить ко временам Антонина Пия? Пишите в комментариях.

История нашего мира в художественной литературе. Часть 66. «Воспоминания Адриана»

Всем привет!

Я надеялась сразу сделать заметку о двух книгах, но там всё не так-то просто, как минимум, с датами, поэтому сегодня будет про одну, а остальное пойдет дополнительными постами. И на этот раз расскажу о том, что происходило в Европе и на Ближнем Востоке во времена императора Адриана, приёмного сына и наследника Траяна, о котором речь шла в прошлом посте.

Публий Элий Адриан, формально принадлежавший династии Антонинов после усыновления Траяном, родом был из Испании и, по одной из версий, отец Адриана приходился Траяну двоюродным братом, по другой - мать Адриана была двоюродной сестрой второго из «хороших императоров». Что сомнению не подлежит, так это то, что Адриан своевременно женился на внучатой племяннице своего предшественника – Вибии Сабине. Брак этот заключен был около 100-го года н.э. благодаря покровительству Адриану со стороны Помпеи Плотины, супруги Траяна. Вот только проект не выгорел, и супружество вышло несчастливым и обременительным. Правда, даже так в нём имелся один несомненный плюс – приближение к Траяну и к власти, а ведь и до того Адриан успешно продвигался в этом направлении.

Именно он в 97-м году отправился к Траяну в Германию сообщить ему радостную весть о его усыновлении Нервой, он же сообщил (будущему) приемному отцу о том, что тот теперь император всея Римской империи. Он же был одним из командиров нового императора во время Дакийских войн и хорошо себя проявил, даже имел награды за отвагу. А потом ещё стал, как бы сейчас это назвали, врио наместника в Сирии. Там ему тоже скучать не пришлось. После захвата Дакии и Набатеи именно оттуда Траян готовился нанести удар по Парфии, что потом и было сделано, и туда же потом возвратился после похода. Кстати, главным городом провинции Сирия тогда была Антиохия, и в ней в декабре 115-го года произошло чрезвычайно мощное землетрясение. Траян тоже оказался в центре этого замеса, но чудом уцелел и даже почти не пострадал.

То ли дело тот самый 117-й год, когда Адриан уже рулил Сирией. Тогда Траян здорово сдал, заболел и решил вернуться в Рим, но добраться успел только до Селигунта, где и скончался, якобы незадолго до этого письменно изъявив намерение усыновить Адриана и передать власть ему. Правда, подозревали, что "спасибо" за это надо было сказать не самому императору, а его жене, так благоволившей Адриану. Как бы то ни было, в августе 117-го весть дошла до Сирии, и сирийские легионы провозгласили Адриана императором. Там же ему и пришлось задержаться, прежде чем уладились некоторые затруднения, и он сумел прибыть в Рим.

После этого одной из первых вещей, которые он сделал, стали переговоры с парфянами после всех потуг его предшественника и впоследствии мир, заключенный с парфянским царём Хосроем (109-129гг. н.э.) в 123-м году. Для этого Адриан даже лично прибыл на восточную границу и вернул Хосрою дочь, прежде захваченную при взятии Ктесифона. Обещал ещё и золотой трон возвратить, но не срослось. В остальном политика этого императора тоже была нацелена на то, чтоб минимизировать военные столкновения. Даже Армению не стал удерживать в составе империи, оставив в роли вассального государства. Правда, это не мешало Адриану жёстко давать отпор тем, кто посягал на уже установленные границы его государства. Так что он и роксоланам показал, кто в доме хозяин, и иудеям в 133-135-х годах, когда они подняли очередное восстание, и британцам. Чтобы бороться с набегами последних он организовал строительство целой заградительной системы, получившей названия Адрианова вала (или вала Адриана). Вал этот протянулся на 117 км поперек острова, от Ирландского моря до Северного, и его остатки до сих пор можно увидеть в северной Англии. Адриан вообще любил строить, а не ломать.

Большой поклонник греческой культуры, он в своих проектах стремился соединить римские архитектурные традиции с традиционными греческими. Среди построек его периода знаменитый Пантеон («Храм всех богов»), построенный в 118-128-х гг. н.э. и после многочисленных реставраций и переделок сохранившийся до наших дней, храм Венеры и Ромы (135-й год), возведенный на месте портика Золотого дома Нерона и ныне сохранившийся только в виде руин, Олимпейон в столь любимых императором Афинах, знаменитые вилла и мавзолей Адриана, т.н. Мост Святого Ангела (134-139-й), а также большое количество театров, библиотек, мостов и других сооружений. И ещё он любил украшать города статуями. Кстати, какое-то время в реализации строительных проектов помогал ему тот самый Аполлодор Дамасский, благодаря которому появился знаменитый Траянов мост. Ирония тут в том, что именно Адриан приказал этот мост разрушить: воевать он не любил, хотя и поддерживал боеспособность войск на должном уровне, а мост здорово облегчал переправу через Дунай тем, кто побороться был не прочь, как минимум, дакам и сарматам.

(Олимпейон, храм Зевса Олимпийского, самый большой храм античной Греции, строившийся с VI века до н. э. до II века н. э. Можно подумать, что это очередной древнегреческий храм классической эпохи, а нет - достроен и освящен в 132-м году н.э.)

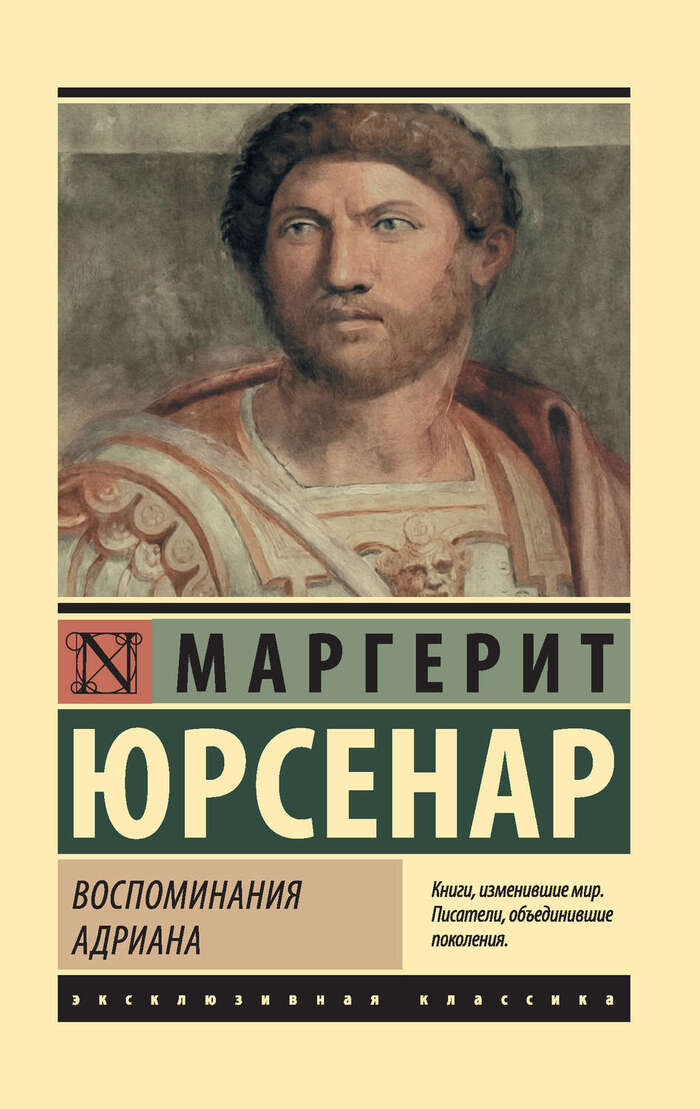

При этом Адриан был увлеченным путешественником и побывал во многих уголках своей империи, от Британии, Галлии и Германии до Нумидии, Египта и Иудеи. Возможно, отчасти благодаря этому о нём и времени его правления, в отличие от некоторых других императоров, охотно писали художественные произведения. И первым из них я хочу представить роман

«Мемуары Адриана» М. Юрсенар

Время действия: II век н.э., ок. 87-138гг. н.э. Время правления Домициана, Нервы, Траяна и Адриана.

Место действия: Римская империя (современные Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Болгария, Германия, Сирия, Турция, Египет, Великобритания, Франция, Алжир). Рассказывается о событиях на территориях Парфии (современный Ирак), хотя сам герой повествования там не был.

Интересное из истории создания:

Данное при рождении имя французской писательницы Маргерит Юрсенар (1903-1987) – Маргерит Антуанетта Жанна Гислэйн Клинверк де Крэ(й)енкур, а «Юрсенар» – анаграмма её изначальной фамилии. Иногда передают как «Юркенар», что вроде бы и логично, раз эта «к» есть в фамилии, но нелогично с точки зрения прочтения, т.к. французская согласная «с» перед «е», «i» и «y» читается как русская «с». Но не все учили по несколько лет французский, так что приходится иметь в виду, что в русскоязычном пространстве встречаются оба варианта. Псевдоним со временем превратился в настоящую фамилию.

Мать будущей писательницы, Фернанда де Картье де Маршьен, происходившая из бельгийского дворянского рода, умерла вскоре после рождения единородной дочери, и воспитанием Маргерит пришлось вовсю заниматься её отцу, французскому буржуа, Мишелю Клинверку де Крэенкур, и бабушке, в доме которой она и жила. Литературный вкус прививал будущей писательнице будто бы именно отец, и образование она получила только домашнее, хотя оно было всесторонним и качественным. И именно отец Маргерит помог ей начать писательскую карьеру, начавшуюся с поэмы «Сад химер». Первым же опубликованным романом стал «Алексис» (1929). Потом были и другие работы, и перевод произведения «Волны» В. Вульф.

Активно Юрсенар писала до 1939-го года, а потом стало не до того. В связи с известными событиями она, благодаря Г. Фрик, перебралась в США, чтобы не оказаться в самой гуще войны, и в 1947-м году получила американское гражданство, тогда же и псевдоним стал её фамилией. Узнав о падении Парижа, по её словам, М. Юрсенар плакала. В общем, похоже, на какое-то время ей стало не до творчества.

Однако в 1951-м году она дописала и издала во Франции один из самых известных своих романов – «Воспоминания Адриана» (или «Мемуары Адриана»). Юрсенар отметила в своем послесловии «Carnet de note» к первоначальному изданию, цитируя Флобера, что она выбрала Адриана в качестве сюжета романа отчасти потому, что он жил в то время, когда в римских богов больше не верили, а христианство еще не утвердилось. Это заинтриговало её тем, что она увидела параллели со своим собственным послевоенным европейским миром. Кстати, интересно тут то, что Адриан известен тем, что действительно создал автобиографию, но до наших дней она не дошла. По словам Юрсенар, при написании этой книги она опиралась на античные источники – «Истории Августа» и «Истории Рима» Кассия Диона (155/164-230-е гг. н.э.).

Этот роман Юрсенар писала на протяжении многих лет, и он имел огромный коммерческий успех и был хорошо встречен критиками, со временем превратившись в классическое произведение зарубежной прозы. Перевод на английский язык сделала та самая Г. Фрик, и в 1952-м роман издали ещё и в Великобритании. Вероятно, всё это во многом помогло М. Юрсенар прославиться и добиться признания. В 1965-м году она была номинирована на Нобелевскую премию по литературе, а в 1980-м (или 1981-м) стала первой женщиной, принятой во Французскую академию.

О чём:

Собственно, всё повествование построено на том, что престарелый император Адриан пишет письмо (или же письма) Марку Аврелию Антонину, последнему из «пяти хороших императоров» династии Антонинов, приёмному сыну его наследника, Антонина Пия. И в этом письме рассказывает о своей жизни и правлении, делится своими философскими размышлениями и даёт советы. Так он в самом начале рассказал, что родился в Испании, и что его дед по отцу, Элий Адриан Маруллин, был увлеченным астрономом и искусным астрологом, и однажды разбудил его посреди ночи и сообщил, что видел звёздные знаки – быть его внуку правителем империи. А вскоре после этого он умер, и юноша ушёл под опеку сразу двух важных людей – Публия Ацилия Аттиана и Марка Ульпия Траяна, и вначале отправился на обучение в Афины, полюбив и этот город, и всю Грецию с её культурой и людьми, пронеся эту склонность через всю жизнь, а потом вернулся в Рим и поступил на государственную службу, а потом ещё успел пройти службу военную. А там хлоп – и его приёмный отец стал сначала наследником Нервы, а потом и императором, а потом ещё и полководцем, втянув и империю, и молодого Адриана в Дакийскую войну.

Отношение Адриана к Траяну сложно назвать однозначным, но вот кого он действительно любил и уважал, так это Помпею Плотину, супругу Траяна и свою покровительницу, называя её одним из ближайших и лучших своих друзей. И подозревал, что, когда заболевший Траян, не успев добраться до Рима, назначил его своим преемником, обязан этим он был именно Помпее Плотине и своей тёще Матидии. К несчастью для него, подобные подозрения имелись ещё много у кого, и бросали тень на его правление. Но не так сильно, как силовое устранение опасных политических соперников, организованное для него Аттианом. Реальная помощь или медвежья услуга? Предлагаю прочитать и решить самим, поскольку все эти обстоятельства здорово повлияли на то, как протекало правление Адриана в дальнейшем, да и на его жизнь, отчасти, тоже, ведь, если стал правителем страны, твоя жизнь становится неотделимой от твоего правления.

Отрывок:

«…Император снял наконец осаду с Хатры и решился вернуться на этот берег Евфрата — реки, которую ему вообще не надо было переходить. Начавшаяся к тому времени жара и неотступно преследовавшие нас парфянские лучники сделали это горькое возвращение еще более бедственным. Душным майским вечером я вышел из ворот города, чтобы встретить у берегов Оронта горстку людей, измученных лихорадкой, усталостью и тревогой, — больного императора, Аттиана и женщин. Траян пожелал проделать верхом на коне весь путь до самого дворца; он едва держался в седле; этот всегда исполненный жизненных сил человек до неузнаваемости изменился и выглядел так, будто смерть уже стояла у его порога. Критон и Матидия помогли ему подняться по ступеням, отвели в опочивальню, остались дежурить у его изголовья. Аттиан и Плотина поведали мне о некоторых эпизодах войны, которым не нашлось места в их кратких посланиях. Один из этих рассказов так взволновал меня, что навсегда вошел в число моих личных воспоминаний, дарованных непосредственно мне откровений. Едва достигнув Харакса, усталый император сел на морском берегу и обратил взор на медлительные воды Персидского залива. Это было тогда, когда он еще не сомневался в победе, но тут его впервые в жизни объяла тоска при виде бескрайности мира, ощущение собственной старости и ограничивающих всех нас пределов. Крупные слезы покатились по морщинистым щекам человека, которого все считали неспособным плакать. Вождь, принесший римских орлов к неведомым берегам, осознал вдруг, что ему никогда больше не плыть по волнам этого столь желанного моря; Индия, Бактрия — весь этот загадочный Восток, которым он всегда себя опьянял, — так и останутся для него только именем и мечтой. Всякий раз, когда и мне судьба отвечает «нет», я вспоминаю об этих слезах, пролитых однажды вечером на дальнем морском берегу усталым стариком, быть может впервые трезво взглянувшим в лицо своей жизни.

Наутро я поднялся к императору. Я ощущал себя его сыном и братом. Этот человек, всегда гордившийся тем, что живет и думает так же, как любой солдат его армии, кончал свои дни в полном одиночестве; лежа на постели, он по-прежнему строил грандиозные планы, но до них никому уже не было дела. Его сухой и резкий язык, как всегда, огрублял его мысль; с трудом выговаривая слова, он рассказывал мне о триумфе, который готовится ему в Риме. Он отвергал поражение так же, как смерть. Двумя днями позже с ним случился еще один приступ. Опять у нас начались тревожные совещания с Аттианом и Плотиной. Прозорливая Плотина добилась назначения моего старого друга на должность префекта преторианцев, поставив таким образом под наше начало императорскую гвардию. Матидия, которая не покидала покоев больного, была, к счастью, целиком на нашей стороне; впрочем, эта добрая и уступчивая женщина делала все, чего хотела Плотина. Однако никто из нас не осмеливался напомнить императору о том, что вопрос о передаче власти все еще остается открытым…»

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Первые страницы этого романа мне давались очень тяжело, но потом я вдруг втянулась. Конечно, большие абзацы и большие главы никуда не делись, сухой язык с большим количеством отступлений – тоже; когда читала эти «мемуары», невольно вспомнилось, как позиционировал свой роман Р. Грейвзс, мол, вот пытался имитировать зависания и пространность стариковского изложения, и подумала: «Ха! Да он просто этот роман не читал!»…Наверное. Так-то оба автора были современниками, Грейвз был старше Юрсенар всего на 8 лет, и вообще, кажется, у них было немало общего, например, привычка смешивать римские названия с современными *рукалицо*.

Однако, несмотря на всё это, роман Юрсенар не лишён определенной привлекательности, назовем это так. Мне понравилось, что действие переносится часто из одного региона в другой, это как-никак переключает внимание. Ещё у Юрсенар встречаются в этой книге очень интересные философские рассуждения на самые разные темы, особенно на тему власти, она довольно подробно и достоверно изложила многие моменты жизни и правления Адриана, приправив факты собственными предположениями о причинно-следственных связях между этими фактами, и её рассуждения весьма психологичны, причем она явно старалась наполнить их психологичностью именно того времени, а не своего. Хотя я не уверена, что ей удалось это в полной мере. Однако «озвучивание» идеи желания власти ради свободы мне тоже очень понравилось)

Как ни странно, в художественной литературе вообще не часто поднимается вопрос того, зачем кто-то стремился к власти, и зачем вообще к ней стремиться, а уж с такого ракурса – и подавно. В то же время меня не покидало ощущение, что я читаю размышления человека из 1950-1960-х годов, подпитанные его реальностью, опытом и отражением социальных процессов, которые он наблюдал, будто снова читаю Сартра, Камю или кого-то из их тусовки.

В общем, могу сказать, что, если хочется лёгкого и увлекательного чтива, то эта книга – вот прям совсем мимо. Она хоть и небольшая, но довольно тяжеловесна, читается не сказать, что легко. Кстати, это одна из причин, почему я не стала смешивать этот роман с другими – уж слишком он выбивается и не похож на прочую историческую прозу, в нём рассуждение превалирует не только над действием, но даже и над описанием. Если хочется кратко узнать биографию Адриана (хотя и не без искажений) или порассуждать о высоком и экзистенциальном, чтоб потом было что обсудить, то – это самое то.

Наиболее полный список постов о I-м веке н.э. тут:

Остальные посты идут следом:

Не забывайте ставить лайк, если пост понравился, и что нажатие на кнопку "Жду новый пост" может ускорить появление этого самого нового поста.

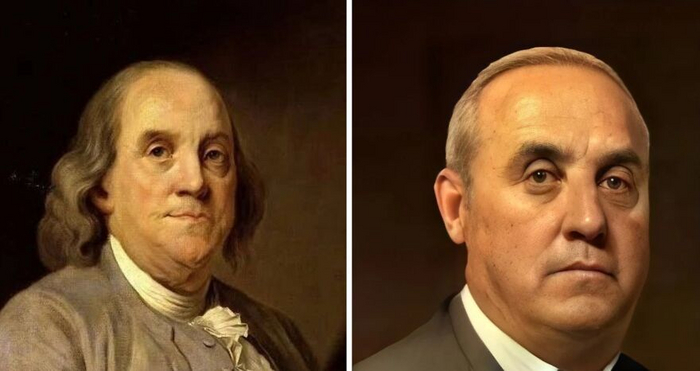

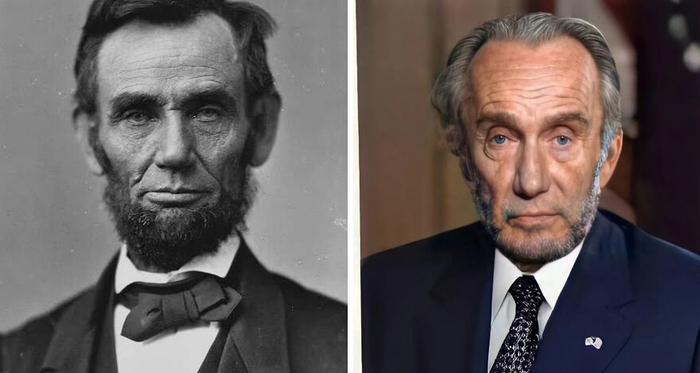

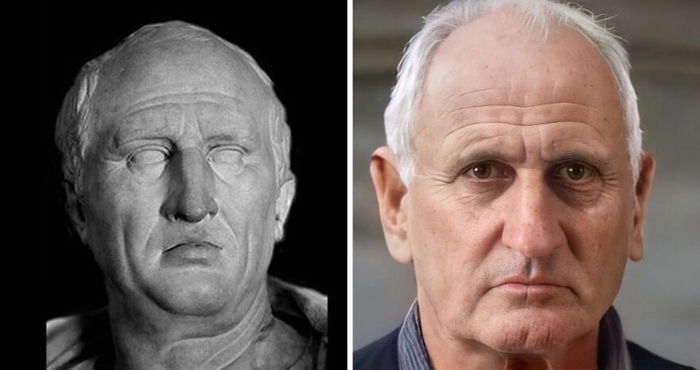

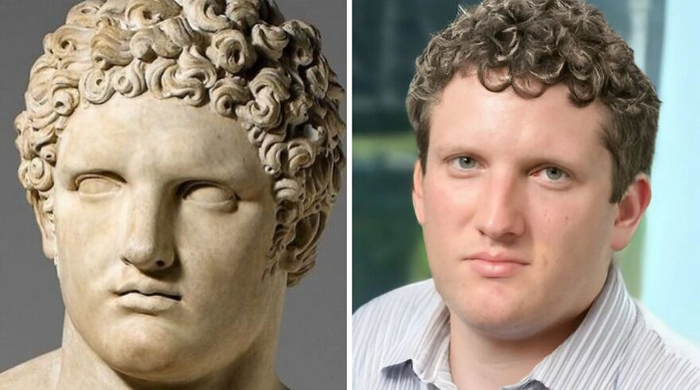

Микеланджело, Геродот, Линкольн. ИИ показал, как бы сегодня выглядели исторические личности

Ресурс Bored Panda выпустил новую подборку работ искусственного интеллекта. Опираясь на портреты, рисунки и статуи, ИИ показал, как бы сегодня выглядели некоторые исторические личности, а также мифические персонажи. Мы отобрали восемь реальных людей, живших несколько веков назад. Также в конце добавили несколько образов из искусства.

Микеланджело Буонарроти. Скульптор, художник, архитектор, поэт, оказавший беспрецедентное влияние на развитие западного искусства

Адриан, третий римский император из династии Антонинов, племянник Траяна. Правление Адриана характеризовалось наивысшим расцветом Рима

Геродот. Родоначальник истории как науки, а еще писатель и географ

Бенджамин Франклин. Этого господина вы видели, если хоть раз держали в руках 100-долларовую банкноту

Авраам Линкольн. А это уже история про 5 долларов. Хотя по масштабу личности Линкольн ничуть не уступает Франклину

Цицерон. Один из самых выдающихся философов и учёных Древнего Рима

Васко да Гама. Португальский мореплаватель, открывший морской путь из Европы в Индию

Жозефина де Богарне. Первая жена Наполеона и, следовательно, первая императрица Франции

Мона Лиза

Афродита

Геракл

Давид, скульптура Микеланджело

Библиотека Адриана в Афинах

Адриан – выходец из известной римской семьи в Испании. Удачливый воин и разумный администратор, Адриан вместе с тем был тонким ценителем греческой культуры. Адриан бывал в Афинах много раз, он внес свое имя в список афинских граждан. Еще до того, как он стал императором, в 112 году афиняне избрали его архонтом (правителем). Адриан стремился украсить Афины, оставить в этом городе память о себе.

Комплекс был построен в 132 г. н.э. По замыслу правителя, новый культурный центр, который включал в себя лекционные залы, библиотеку, сад должен был стать для жителей Афин местом для философских раздумий и духовных открытий.

Здание библиотеки напоминает огромный четырехугольник размером 122x82 м с высокими массивными стенами. Из писаний знаменитого географа Павсания известно, что здание имело 100 колонн.

Войдя в комплекс, посетитель попадал в сад:

Восточная часть здания состояла из множества комнат, самая большая из которых называлась "Библиостасион" ("Bibliostasion") здесь в деревянных шкафах хранились книги:

Хотя ученые до сих пор спорят, было ли это помещение библиотекой в современном понимании этого слова или все таки, это был зал славы императорской фамилии. Возможно он совмещал обе функции:

Так же в Библиотеке было два небольших амфитеатра, служащих местом встречи местных жителей:

Современное состояние Библиотеки:

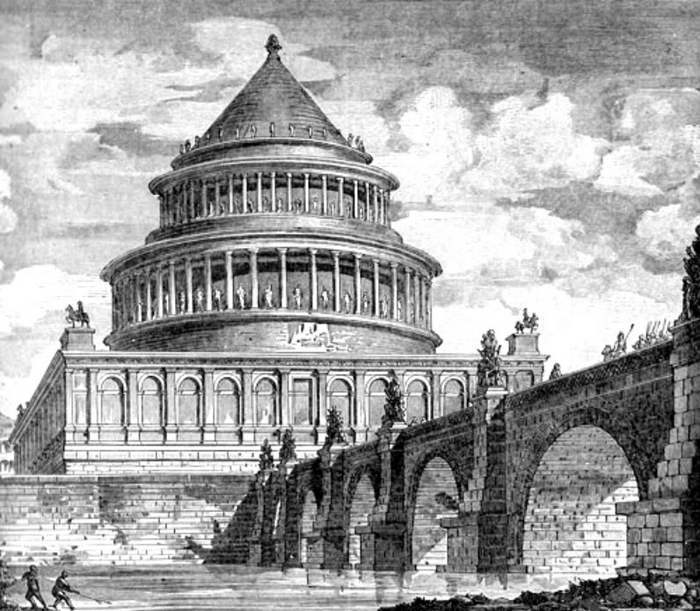

Замок Святого Ангела, Рим.

Одной из главных достопримечательностей Вечного города, безусловной является замок св. Ангела. У замка очень богатая история, за время своего существования он побывал гробницей, крепостью, тюрьмой, папской резиденцией и стал, наконец, музеем. То, что сейчас мы видим как замок, изначально строилось в качестве мавзолея для императора Адриана.

В 130 г. н.э. стареющий император Адриан принял решение построить новую усыпальницу для себя и своих близких. Место для строительства было выбрано за чертой города, на противоположном берегу Тибра. Тогда же был построен и мост Элио, соединивший мавзолей с Марсовым полем, где начиналась погребальная церемония. Адриан не дожил до окончания строительства, оно было завершено год спустя его преемником Антонином Пием. В 139 г. останки Адриана были перенесены в мавзолей, который стал затем местом захоронения всех последующих императоров вплоть до Каракаллы, погребенного здесь последним в 217 г.

На протяжении последующих 60 лет усыпальница была заброшена. В конце III-го в. н.э. для защиты города от варварских набегов император Аврелиан возвел крепостные стены, в значительной мере сохранившиеся и поныне. В оборонительное кольцо Аврелианских стен в качестве бастиона был включен мавзолей Адриана. На протяжении нескольких веков его неприступные стены служили римлянам надежной защитой от вражеских нашествий, особенно участившихся в V-VI-х веках. Существует предание, что, когда заканчивались метательные снаряды, горожане сбрасывали на головы нападавших мраморные статуи, некогда украшавшие мавзолей.

Свое нынешнее название - замок Святого Ангела - сооружение получило в 590 г. В Риме свирепствовала страшная эпидемия чумы, ежедневно уносившая множество жизней. Папа Григорий Великий принял решение пройти по улицам города крестным ходом. Когда возглавляемая понтификом процессия вступила на мост Элио, глазам молящихся явился ангел. Посланник небес, паривший над императорской усыпальницей, вкладывал меч в ножны, что было истолковано как окончание божьего гнева. Эпидемия действительно вскоре прекратилась, и на крыше бывшего мавзолея, за которым закрепилось новое название, позже была установлена статуя ангела.

На сегодняшний день эта фигура уже шестая по счету, предыдущие пять либо были разрушены ударами молний, либо были пущены на переплавку по причине нехватки металла для производства оружия.

Бронзовая скульптура, которую можно увидеть сегодня, увенчала замок в 1753 г. Ее автор, Пьетро ван Верскаффельт, дабы подчеркнуть, что ангел именно убирает меч, а не достает его, заставил статую повернуть голову и смотреть на ножны.

С X-го по XV-й век замок Святого Ангела переходил из рук в руки. Это было время кровавых междоусобиц и нередко хозяева скрывались за крепкими стенами от преследующих их представителей враждебного клана или от гнева понтификов. Последние и стали в конце концов владельцами замка - в XV-м веке сооружение перешло в собственность римской католической церкви.

В последующие годы здание подверглось многочисленным реконструкциям, периодически проводившимся на протяжении всей эпохи Возрождения. Были укреплены стены цилиндрической части замка и его квадратного основания. По углам последнего, в дополнение к круглым башенкам XIV в., были возведены мощные восьмиугольные бастионы, посвященные четырем Евангелистам. Строительство массивных бастионов в форме сердца по вершинам пятиугольника, образуемого внешними стенами, завершило трансформацию замка Святого Ангела в неприступную крепость. На протяжении веков она служила надежным убежищем для пап в случае угрозы со стороны врагов как внешних, так и внутренних.

Одним из самых ярких и драматических событий в истории замка-крепости стала девятимесячная осада Рима ландскнехтами Карла V в 1527 году. Защищаемый верными швейцарскими гвардейцами замок Святого Ангела был последним оплотом папы Клемента VII. Помимо прочих, в обороне крепости принимал участие знаменитый скульптор и ювелир Бенвенуто Челлини, подробно описавший этот эпизод в своей автобиографии. По словам Челлини, ему суждено было сыграть решающую роль в этом противостоянии, поскольку именно он сумел сразить наповал главнокомандующего бурбонской армии метким выстрелом из аркебузы со стены замка. Следует добавить, что историки находят этот факт весьма спорным, однако и опровергнуть его тоже не берутся.

Со временем, некоторые помещения первого этажа и подземелья замка стали использоваться в качестве тюремных камер. В тесных одиночках были заживо похоронены кардиналы, участвовавшие в заговоре против папы. Среди узников замка Святого Ангела были знаменитые ученые - Галилей и Джордано Бруно, гуманисты - Платина и Помпонио Лето.

За всю историю замка-тюрьмы был совершен всего один побег – на свободу вырвался никто иной, как знаменитый ювелир и изрядный авантюрист Бенвенуто Челлини. В 1537 году ювелир был обвинен (возможно, ложно) в присвоении драгоценных камней из папской тиары и помещен в тюрьму замка Святого Ангела. Вскоре из "удобной камеры" на первом этаже ему удалось бежать, затем он вновь был схвачен и заточен в подземелье. Суровое обращение заставило Челлини приготовиться к худшему и он со дня на день ожидал смертного приговора. Однако благодаря вмешательству влиятельных друзей, прежде всего феррарского кардинала д'Эсте, мастер был освобожден из-под стражи. На стене камеры, в которой томился Челлини, до сих пор сохранились следы оставленного им рисунка "Христос воскресший".

Параллельно тому, как реконструкции оборонительных сооружений превращали замок Святого Ангела в неприступную твердыню, во внутренних покоях велась совсем другая работа, в результате которой мрачноватый лабиринт сооружения преобразился в роскошное аристократическое жилище, богато украшенное фресками эпохи Возрождения. К декоративным элементам относится и лоджия Юлия II - приватный балкон, с которого Папа мог не без удовольствия взирать на мощный людской поток, движущийся по мосту Святого Ангела. Бывший мост Элио, переименованный одновременно с мавзолеем, со временем обрел новое назначение - по нему в сторону собора Св. Петра двигались с противоположного берега бесчисленные толпы паломников.

Сегодня замок Святого Ангела – одна из достопримечательностей Рима. В здании замка разместился Национальный музей, один из самых посещаемых в Риме. В музее стоит папские посмотреть апартаменты, многие из которых (зал Аполлона, зал Паолина, зал Библиотеки) сохранили обстановку своего времени, а главное - великолепные фрески XV-XVI веков.

В Оружейной представлены великолепные коллекции мундиров папской армии, оружия и доспехов.