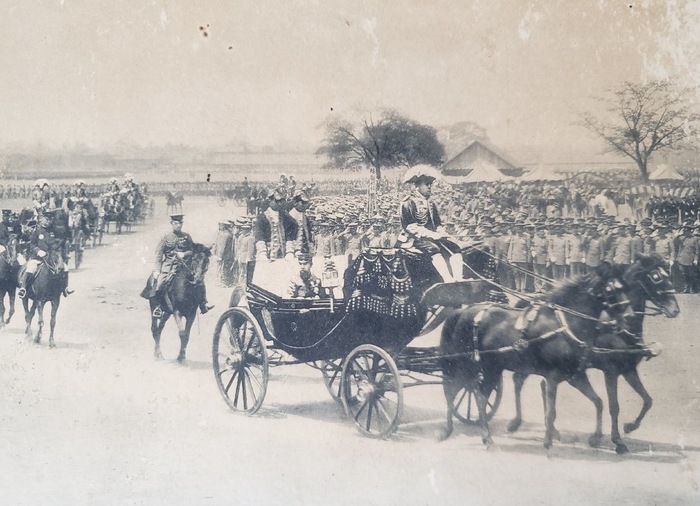

Токио, 30 апреля 1906 года. В столице Японской империи состоялся грандиозный парад победы по случаю окончания Русско-японской войны. В присутствии императора Мэйдзи войска торжественно промаршировали по украшенному триумфальными арками городу, демонстрируя многочисленные трофеи – от тысяч винтовок до захваченных пушек и даже личных вещей русского командования. Это событие стало кульминацией национального ликования после неожиданной победы маленькой азиатской державы над большой европейской империей.

Маршрут торжества соединил ключевые места Токио. Утром 30 апреля император Мэйдзи в сопровождении наследного принца прибыл из Императорского дворца на поле Аояма (тогдашний плац для парадов). В параде участвовали сводные подразделения всех армий и флота, вернувшиеся с фронтов: пехотные полки, артиллерийские батареи, кавалерия, инженерные части, а также моряки с военных кораблей. Командовал смотром герой войны маршал Ояма. Перед началом шествия император объехжал фронт войск на коне, приветствуя солдат].

Марш через город начался от станции Симбаси, куда ранее прибывали поезда с войсками и генералами с театра военных действий. Колонны прошли по празднично оформленным улицам центра столицы – через район Гинза, мимо здания Парламента, затем вдоль дворцового парка. Триумфальные арки возвели в разных кварталах: у ворот Бабасаки у Императорского дворца выросла 18-метровая арка за шесть дней; другие арки украшали входы в районы Акасаку, Синагава, Нихонбаси и др.

По всему пути парада выстроились десятки тысяч зрителей – школьники с флажками, горожане, прибывшие из других городов семьи ветеранов. Иностранные гости, в том числе военные атташе и корреспонденты, также наблюдали за церемонией. Присутствовали официальные представители союзной Великобритании и других держав. Японская пресса с гордостью сообщала, что столица «упоена патриотическим восторгом».

Колонну парада возглавляли военные оркестры и знаменосцы. Далее ехали на украшенных повозках высшие офицеры, среди них генералы Ноги Марэсукэ и Куроки Тамэмото – командующие армиями, прославившиеся при Порт-Артуре и на реке Ялу. Центральной фигурой был маршал Ояма Ивао в парадном мундире, которого публика встречала как национального героя. Замыкали шествие подразделения гвардейской пехоты и кавалерии.

По воспоминаниям очевидцев, особый эмоциональный момент наступил, когда к императорской трибуне подъехал генерал Ноги – победитель при Порт-Артуре.

Завершился парад на огромной площади перед Императорским дворцом. Здесь на специально сооружённых подиумах и площадках были разложены трофеи, захваченные у русских. Император занял место на главной трибуне с видом на экспозицию. После исполнения гимна и краткой приветственной речи (в которой Мэйдзи прославил «храбрость и верность» своих воинов), начался осмотр добычи.

Трофеи и экспозиции парада

Главной «изюминкой» торжества стала беспрецедентная выставка русских трофеев, развёрнутая для обозрения императору и публике. Японская армия тщательно каталогизировала всё захваченное имущество, и лучшие образцы были доставлены в Токио к дате парада. На плацу Аояма и возле дворцовых ворот развернулись своего рода «музей под открытым небом». Тысячи солдат и горожан с изумлением разглядывали горы оружия, военного снаряжения и даже личные вещи высокопоставленных русских генералов.

Показанные трофеи

Захваченное стрелковое оружие: примерно 70 000 русских винтовок (в основном трёхлинейных магазинных винтовок системы Мосина) аккуратно уложены в штабеля]. Это лишь часть трофеев: по разным данным, всего японцы изъяли от 60 до 70 тысяч единиц стрелкового оружия, включая винтовки, карабины и револьверы, брошенные на полях сражений или сданные гарнизонами.

Артиллерия: около 450 захваченных орудий разных калибров – от полевых трёхдюймовых пушек до тяжёлых осадных морских мортир. Эти пушки – свидетельства разгрома русских крепостей и батарей. На параде их расположили рядами, дулом вверх, многие с видимыми следами боя (например, пробоины щитов). По японским отчётам, за всю войну трофеями стали 500 с лишним орудий, но часть была неисправна или оставлена на местах. В Токио привезли наиболее сохранные экземпляры – с табличками, указывающими место и дату захвата (например, «Порт-Артур, декабрь 1904» или «Мукден, март 1905»).

Военно-морские трофеи: естественно, сами корабли в параде поучаствовать не могли, зато были выставлены фотографии и модели захваченных судов. Особый стенд украшали фотографии 10 сдавшихся и захваченных русских боевых кораблей – от броненосцев до крейсеров.

В их числе: линкоры «Император Николай I» и «Орёл» (сдались в Цусимском сражении), броненосцы береговой обороны «Адмирал Сенявин» и «Генерал Апраксин» (капитулировали вместе с Николаем I), три крейсера («Баян», «Варяг», «Новик» – все впоследствии подняты и включены в японский флот), а также трофеи с Порт-Артура – броненосцы «Пересвет» и «Победа», бывший русский флагман «Ретвизан».

К апрелю 1906 г. часть этих кораблей уже вошла в Императорский флот Японии под новыми названиями. Например, «Имп. Николай I» стал линкором «Ики» (включён в состав флота 6 июня 1905 г.), «Орёл» — «Ивами» (в ноябре 1905 г.), «Ретвизан» — «Хидзэн», «Пересвет» — «Сагами», «Победа» — «Суво», крейсер «Баян» — «Асо», а «Варяг» подняли в 1905–1906 гг. и переименовали в «Соя». На фотографиях (увеличенных и раскрашенных) русские корабли были показаны ещё под своими старыми именами – для наглядности и, вероятно, назидания (таблички на японском и английском сообщали обстоятельства их гибели или захвата).

Горы снаряжения и амуниции: отдельно были навалены тысячи единиц обмундирования, снаряжения, ящиков с патронами и снарядами. Современники описывали «горы шинелей, сапог и ранцев» – всё то, что русские солдаты бросали при отступлениях. Здесь же – телеги, полевые кухни, медикаменты. Особый интерес публики привлекала экспозиция захваченных военных знамен и штандартов: хотя по правилам чести японцы вернули некоторые знамена позже России (через Красный Крест), на параде несколько русских знамён всё же пронесли в колонне как символ победы.

Православные святыни: необычным элементом трофейной выставки стали русские иконы. Японская армия захватила на поля боя множество православных икон – как личных солдатских образков, так и походных полковых святынь. К началу войны русское духовенство щедро снабжало войска типографскими иконами – настолько, что, по воспоминаниям современников, у генерала Куропаткина в Манчжурии скопился «целый вагон икон». После Мукденского отступления этот вагон, видимо, достался японцам. На параде в Токио выставили несколько тысяч икон, главным образом небольших печатных (литографий, наклеенных на деревянные дощечки). Их поместили в отдельной палатке под присмотром жандармов, проявив уважение к религиозным предметам.

Необычные личные трофеи: среди экспонатов выделялся курьёзный предмет – кровать военного министра России А.Н. Куропаткина. Эту резную походную кровать с пологом (балдахином), украшенную гербом, Куропаткин использовал в ставке под Мукденом. После хаотичного отступления русских в марте 1905 г. кровать оказалась брошена и захвачена японцами. Репортёры с юмором описывали этот трофей: мол, «сама кровать главного русского полководца явилась в Токио раньше своего хозяина». Японцы отвезли её в метрополию и демонстрировали как символ полного разгрома русского штаба. Кровать Куропаткина установили на подиуме, окружив другими трофеями, и каждый желающий мог убедиться, что «полевой комфорт» генерала не спас его армию.

Приведённый перечень – лишь часть огромной экспозиции трофеев на параде. Помимо этого, показывали: телеграфное оборудование, изъятое у русских; военные карты и журналы; музыкальные инструменты русских полковых оркестров; даже несколько десятков российских наград (Знаков ордена Святого Георгия, медалей), собранных на полях сражений. Все эти предметы служили наглядным доказательством масштабов победы. Японская публика впервые видела столь массово европейское оружие и экипировку – это возбуждало любопытство и чувство гордости за армию.

Отдельно стоит отметить гуманное обращение с некоторыми трофеями. Так, захваченные русские знамёна и иконы не были осквернены: после парада значительная их часть была передана через посредников обратно России (в частности, весной 1907 г. в Санкт-Петербург вернули несколько полковых знамён).

Реакция общества и прессы

Японское общество встретило парад с настоящим энтузиазмом. Для населения, ещё недавно жившего в феодальной изоляции, подобное триумфальное шествие стало невиданным зрелищем. Газеты наперебой описывали детали торжества, славили императора и армию. Многие издания выпускали специальные иллюстрированные вклейки с фотографиями парада. Особенно популярны были образы императора на белом коне, марширующих самурайских потомков с трофейными российскими пушками на заднем плане. По свидетельству очевидца, «народ в Токио ревел от восторга, когда мимо проносили русские пушки и знамёна» (из письма школьного учителя, май 1906 г. – условная реконструкция). Одновременно звучали и более глубокие ноты. В частных беседах некоторые государственные деятели (например, премьер Кацура) выражали удовлетворение не столько военной добычей, сколько тем влиянием, которое победа принесла Японии на международной арене – парад должен был закрепить этот эффект.

Император Мэйдзи в день парада издал рескрипт, обращённый к народу, где воздал должное павшим воинам и заявил, что успех войны – заслуга единства трона и народа. Этот текст опубликовали все газеты. Интересно, что в самом тоне императора не было ликования – скорее сдержанная гордость и скорбь по потерям. Отмечалось, что во время смотра император выглядел весьма серьёзным и даже печальным.

Иностранные корреспонденты активно освещали событие. В британской прессе появлялись репортажи с восхищением дисциплиной и организованностью парада. London Times писала, что «ещё никогда азиатская нация не демонстрировала европейскому миру столь совершенный военный спектакль» (условная цитата). Много иностранных наблюдателей отмечали удивительное зрелище: азиатская армия проводит парад в стиле европейских победителей, хотя ещё полвека назад Япония не имела современной армии. Французский журналист в парижской газете даже сравнил триумф Мэйдзи с въездом римских полководцев: «только вместо рабов за колесницей тут – трофеи модерна: винтовки, пушки, фотографии кораблей» (условно).

Особое место занимала реакция в России. Хотя царские власти старались не афишировать новости о японских празднованиях, слухи просачивались. В российских газетах напрямую описание токийского парада почти не появлялось – темы старались избегать, чтобы не травмировать патриотические чувства читателей. Однако оппозиционная пресса и сатирические журналы в 1906 г. делали намёки. Например, в журнале «Зритель» напечатали карикатуру: японский самурай несёт на спине громоздкую кровать с балдахином, а сзади плетётся маленький фигурка в русском мундире, подпись: «Нашему бы генералу такой груз не унести» – явный намёк на кровать Куропаткина как трофей.

У японцев есть сайт посвященный параду - места торжеств

Морской парад с захваченными русскими кораблями прошёл отдельно.