Одни погибали из-за ведра, другие убивали из-за дерьма: 10 войн, которые начались по нелепым причинам

История знает множество войн за земли, власть и богатства. Но были и другие – где люди гибли из-за украденного ведра, почтовых марок или проигранного футбольного матча.

Формальные причины этих конфликтов выглядят абсурдно, но практически за каждым из них реальные сражения, тысячи жертв и неудобный вопрос: как человечество допустило такое безумие?

1. Война из-за ведра (1325–1337). Болонья vs. Модена

Война началась 15 ноября 1325 года с крупного сражения при Запполино – одного из самых масштабных битв в средневековой Италии, где участвовало около 35 тысяч пехотинцев и 4 тысячи рыцарей.

Причиной конфликта стала кража деревянного дубового ведра, используемого в Болонье для набора воды из колодца, которое солдаты Модены забрали в знак оскорбления. Само ведро не имело большой ценности, но символизировало пренебрежение и вызов.

Болонья мобилизовала до 30 тысяч пехоты и 2 тысячи кавалеристов, но проиграла битву тактически более подготовленной армии Модены. Более 2000 человек погибло в той битве, несмотря на меньшую численность моденцев.

Война длилась около 12 лет, и хоть со временем настоящие причины конфликта (борьба за влияние и территории) были забыты, война продолжалась, подпитываемая враждой и непримиримостью городов.

Ведро так и не было возвращено – оно теперь хранится как трофей в одной из башен Модены (в колокольне кафедрального собора) и считается символом победы и бессмысленности войны. Современные студенты Модены и Болоньи ежегодно устраивают шуточные "бои" за ведро в память об этом событии.

2. Война из-за уха Дженкинса (1739–1748). Британия vs. Испания

Эта война получила своё название от инцидента, когда в 1731 году испанский офицер в ходе досмотра английского торгового судна «Ребекка» отрезал капитану Роберту Дженкинсу ухо. Дженкинс сохранил ухо и в 1738 году продемонстрировал его в британском парламенте, что разожгло общественный резонанс и стало формальным поводом к началу войны.

«Ухо Дженкинса потрясло воображение общественности и стало символом всеобщего возбуждения. Было ли это действительно его собственное ухо, и потерял ли он его действительно в ходе портовой стычки, так и осталось невыясненным, однако влияние этого сморщенного объекта оказалось огромным», У. Черчилль. История англоговорящих народов. Т. 3. - М., 1963

На самом деле корень конфликта был в торговом соперничестве между Испанией и Британией за контроль над Вест-Индией и морскими путями, а также в борьбе за право перевозки рабов (договор «асиенто»), которые были ключевым элементом экономики обеих империй.

Капитан Дженкинс предъявляет свое отрезанное ухо премьер-министру Роберту Уолполу. Источник wikipedia.org

Война шла в основном в бассейне Карибского моря, сражения происходили у берегов Карибов и в Джорджии (североамериканская колония). Одним из известных командующих с британской стороны был Эдвард Вернон, прославившийся атакой на испанские крепости в Карибском море.

Итогом войны стал Второй Ахенский мир 1748 года – статус-кво сохранился, влияния сторон практически не изменились.

Потери были значительными – около 20 тысяч человек погибли или умерли от болезней, много кораблей было повреждено или потеряно, что ясно показывает, что хоть повод и был курьезным, война была серьёзной.

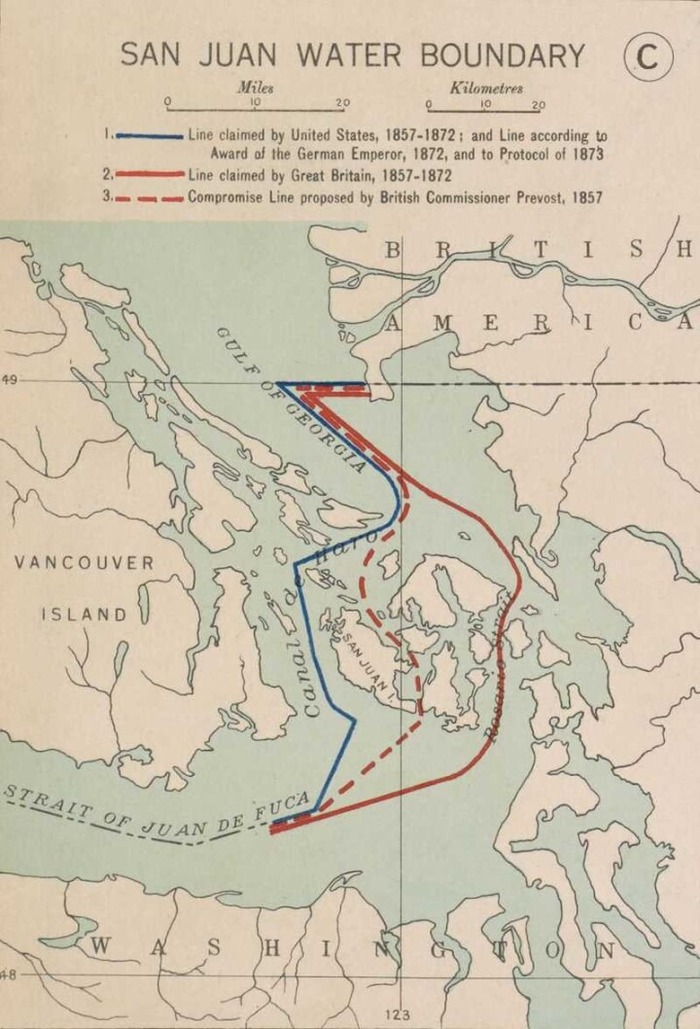

3. Война из-за свиньи (1859). США vs. Британия (Остров Сан-Хуан)

В 1859 году конфликт вспыхнул из-за того, что а поселенец острова Сан-Хуан застрелил свинью, принадлежащую британскому колонисту, после того как свинья рылась в его огороде. Это стало поводом к напряжённости вокруг спорной территории островов Сан-Хуан в Тихом океане.

Конфликт известный как Pig War продолжался около 12 лет, однако за всё время не было ни одного выстрела, за исключением злополучного выстрела в свинью.

Конфликт был урегулирован в 1872 году арбитражем, и остров был передан США.

4. Война из-за кондитерской лавки (1838–1839). Франция vs. Мексика

Первую французскую интервенцию в Мексику часто еще называют "войной из-за торта". В 1838 году французы вторглись в Мексику предположительно для того, чтобы собрать просроченные долги. Но начало конфликту было положено десятью годами ранее – в 1828 году, когда мексиканские войска якобы разрушили и разграбили французскую кондитерскую Ремонтеля на окраине Мехико

«Штурм дома генерала Санта-Анны», 1838 г. Источник wikipedia.org

Хозяин разгромленной кондитерской потребовал от мексиканцев компенсации в 60 тыс песо (что в несколько раз было выше реальной стоимости кондитерской). Мексиканцы платить отказались. Тогда кондитер пожаловался французскому монарху Луи-Филиппу и попросил его потребовать репараций от мексиканского правительства. Сначала король эту просьбу оставил без внимания, но спустя 10 лет французы решили использовать старый конфликт как повод для вторжения и возврата «задолженности», размер которой они уже оценили в 600 тыс. песо.

Боевые действия у берегов Мексики начались 27 ноября 1838 года с артиллерийского обстрела крепости Веракрус, в ходе которого погибло боле 220 мексиканцев. В итоге разгоревшийся конфликт продолжался до марта 1839 года, пока президент Мексики Анастасио Бустаманте не согласился выплатить французам все долги. Мир был заключен, и 9 марта 1839 года.

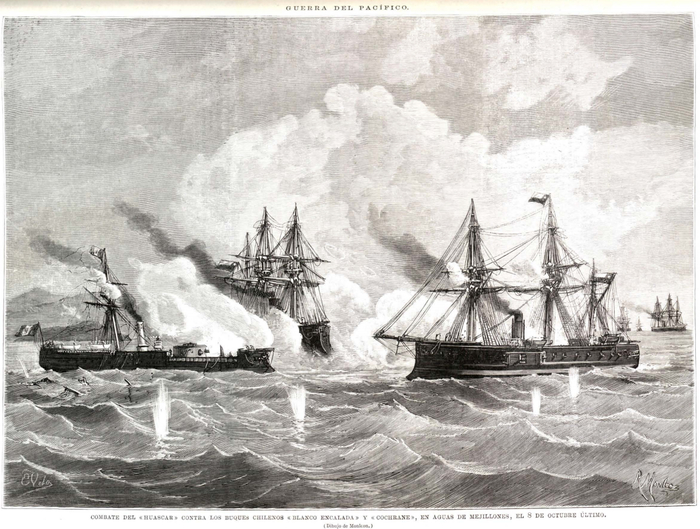

5. Great Guano War (1879-1883). Чили vs. Перу и Боливия

Эта война за птичье дерьмо имела вполне официальное название - Вторая Тихоокеанская война и велась она Чили, при поддержке Великобритании, против Перу и Боливии с целью захвата богатых запасами гуано (птичьих испражнений) в районе пустыни Атакама.

В середине XIX-го века гуано являлось не просто ценным удобрением, но и еще более ценным сырьем для производства пороха. Гуано в те времена даже называли "белым золотом". Государства, контролировавшие его залежи, получали огромные доходы.

Бой у мыса Ангамос. Фото: wikipedia.org

В 1879 году чилийские войска оккупировали порт в боливийский провинции Антофагаста, побережье которой было богато птичьими отложениями. В ходе боевых действий, которые длились с 14 февраля 1879 года по 20 октября 1883 года чилийцы захватили территории с богатыми месторождениями: провинции Антофагаста перешли от Боливии к Чили, а Тарапака и Арика-и-Паринакота — от Перу к Чили.

«Это — война Англии с Перу руками чилийской армии… Чили никогда бы не продвинулась ни на дюйм без поддержки английского капитала, и ни одна из политических комбинаций в истории не была разыграна столь искусно, как эта война, вся добыча и трофеи от которой достались англичанам», — отметил бывший Госсекретарь США Дж. Блейн в ходе сенатских слушаний по Тихоокеанской войне.

Потери сторон: в некоторых сражениях, например при Тарапака, у чилийцев было около 576 убитых, у перуанцев и союзников — также значительные потери, включая более 1000 убитых при штурме Арики.

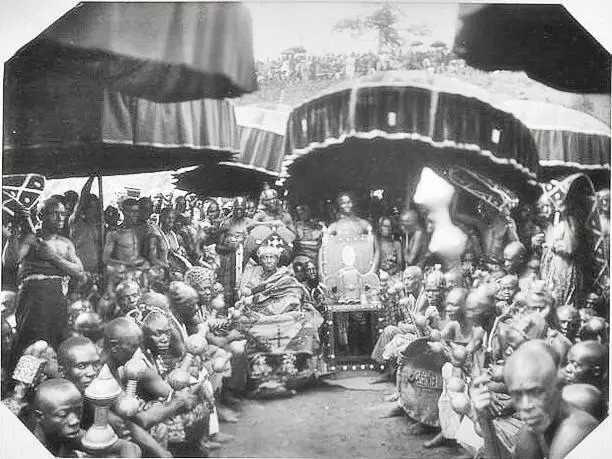

6. Война из-за стула (1900). Британская империя vs. народ ашанти (современная Гана)

Конфликт был частью серии англо-ашантийских войн и стал последним крупным восстанием ашанти против британского колониального господства.

Золотой трон Ашанти. Источник wikipedia.org

Катализатором восстания стала попытка британского губернатора Фредерика Ходжсона завладеть Золотым стулом (Си ка Два) – священным символом власти и независимости народа ашанти, которые верили, что Золотой стул содержит душу народа и объединяет поколения мёртвых и живых. Даже их вождь не имел права садиться на этот трон.

В марте 1900 года губернатор возмутился отсутствием трона и потребовал его представить для последующей отправки в Британию. При попытке найти и конфисковать Золотой стул британские силы натолкнулись на ожесточенное сопротивление – местные жители тщательно скрывали реликвию и организовали вооружённое восстание, которое продлилось с марта по сентябрь 1900 года.

Восстание в итоге было подавлено. А Золотой стул искали вплоть до 1921 года. Англичане и их союзники в этой войне потеряли около 1000 человек. Потери ашанти были в несколько раз больше.

7. Война из-за собаки (1925). Греция vs. Болгария

Петричский инцидент между Грецией и Болгарией, известный как "Война из-за собаки" был небольшим, но напряженным пограничным спором. Как водится, версии участников конфликта расходятся. Одна из них гласит, что греческий солдат был убит болгарами, когда он в погоне за своей убежавшей собакой случайно пересек границу. В результате возникшей перестрелки был убит еще и греческий офицер.

Теодор Пангалос. Источник wikipedia.org

Болгарское правительство извинилось за ошибку и хотело замять дело, даже предложило провести совместное расследование инцидента. Но Греция под руководством диктатора Теодороса Пангалоса решила отомстить и ответила полноценным вторжением своих войск на территорию Болгарии.

После вмешательства Лиги Наций конфликт был быстро урегулирован, и Греция была вынуждена отвести свои войска. В этот раз серьезный конфликт удалось предотвратить.

Этот казус стал одним из редких примеров, когда силами дипломатии и международных организаций удалось избежать эскалации конфликта.

8. «Война из-за марок» (1932-1935). Боливия vs.Парагвай

Между этими странами давно существовал территориальный спор относительно региона Гран Чако. Каждая страна считала эту территорию своей.

В 1927 году Парагвай выпустил марку с картой, где спорная территория была обозначена как парагвайская. Такую наглость Боливия стерпеть не могла и ответила симметрично -выпустив марку, где спорная земля отображалась как боливийская. Этот "почтово-марочный" спор продолжался несколько лет, изрядно электризуя общественность обеих стран.

Наконец в 1932 году, перед самым началом боевых действий, Парагвай выпустил еще одну серию марок, на которых спорная территория была обозначена как "Северное Чако Парагвая" с надписью "Было, есть и будет"! Причем на новых марках территория, на которую претендовал Парагвай, стала еще больше по сравнению с 1927 годом. Это было уже слишком!..

Военные действия начались с переброски боливийских частей в регион Гран Чако.

Генерал Иван Тимофеевич Беляев - Генерал-инспектор парагвайской артиллерии, начальник Генерального штаба парагвайской армии с 1933 г., руководитель обороны региона Чако.

Однако и здесь марки стали лишь формальным поводом. Истинные причины войны были куда более прозаичнее — экономические интересы. Дело в том, что на тот момент существовали предположения о наличии на спорных территориях запасов нефти. Соответственно, никто не хотел добровольно отказываться от возможности заработать.

Правда, нефти там так и не нашли, но было уже поздно. В конфликте стороны потеряли в совокупности более 90 тысяч человек только убитыми. Чакская война 1932–1935 годов принесла победу Парагваю, который получил 72 % спорных земель.

Эта война стала одной их самых кровопролитных вооруженных конфликтов в Латинской Америке XX века.

9. Футбольная война (1969). Сальвадор vs. Гондурас

Конфликт разгорелся на фоне давних и острых социально-экономического споров и миграционных проблем имевших место в отношениях этих стран. Искрой, из-за которой разгорелось пламя войны стала серия футбольных матчей отборочного тура Чемпионата мира 1970 года.

Активные военные действия длились 4 дня (из-за чего война приобрела еще одно неформальное название – «100-часовая война»). В конфликте погибло от 3000 до 6000 человек. Еще около 50 тыс человек в приграничных районах остались без крова.

Несмотря на краткосрочность боевых действий, последствия конфликта ощущались еще довольно продолжительное время. Окончательное мирное соглашение было подписано лишь спустя 10 лет. Подробнее об этом конфликте можно почитать здесь.

10. «Война из-за Google Maps» (2010) – Коста-Рика vs. Никарагуа

На протяжении более 100 лет Коста-Рика и Никарагуа оспаривали границу по реке Сан-Хуан – узкой полоске земли и воды, разделяющей два государства. Спор медленно тлел, пока в 2010 году не произошёл курьёзный, но опасный инцидент.

В ноябре 2010 года власти Коста-Рики обнаружили, что никарагуанские военные высадились на спорной территории – острове Калиеро (Calero). Как оказалось, Google Maps случайно обозначил эти территории как часть Никарагуа, на что никарагуанские военные моментально отреагировали, отправив туда свои войска – на том лишь основании, что «цифровые карты подтверждают её права».

Президент Никарагуа Даниэль Ортега показывает карту спорных территорий во время выступления по телевидению о пограничном споре с Коста-Рикой.

Никарагуанский Контингент численностью в 50 человек разбил на острове временный лагерь и начал работы по вырубке деревьев.

Коста-Рики обвинила Никарагуа в экологическом удушении (из-за вырубки лесов и изменения русла реки), подала жалобу в Международный суд в Гааге… и перебросила к границе отряды полиции. Почему полицию? Да просто потому, что больше было некого отправлять. У Коста-Рики нет армии, поскольку её упразднили еще в 1949 году.

Google быстро исправил ошибку и извинился, но на позицию Никарагуа это никак не повлияло. Только в 2015 году Международный суд ООН признал права Коста-Рики на остров Калиеро и прилегающие земли, а также постановил, что Никарагуа должна выплатить компенсацию за экологический ущерб. Однако никарагуанские войска с захваченных территорий окончательно ушли только в 2018 году.

ПС

Как видно, все эти войны хоть и начались формально из-за нелепого или курьезного повода, фактически все они длительное время находились в формате "ожидания", когда для большого пожара нужна была лишь небольшая искра. Если в воздухе давно "пахнет" войной, то вопрос лишь в том, когда эта искра возникнет. И что именно будет такой искрой - ведро или гуано - это уже не столь важно.

Дисклеймер: Некоторые события, описанные в посте, а также их формулировки, НЕ имеют однозначных документальных подтверждений, или имеют альтернативные трактовки и версии. Поэтому не стоит оценивать фактологию этого поста на предмет стопроцентного соответствия историческим событиям. Рассматривайте пост скорее как сборник исторических анекдотов. Но не забывайте, что в каждой шутке - есть только доля шутки! ))