Как вы думаете, где мог родиться и работать первый журналист Забайкалья? Представьте себе начало XIX века, Забайкалье уже окончательно стало частью России, в Чите не более пятидесяти изб, в караулах и острогах тоже не густо, в непроходимых лесах бесписьменные эвенки, в степях буряты и хамниганы, кое-кто из них владеет старо-монгольской письменностью, приказчики пишут неграмотные «скаски» и прошения. И только в центре Нерчинского горного округа, в вотчине царя, которая снабжает империю серебром, собран цвет культурной России. Конечно, там, в Нерчинском Заводе, и родился первый журналист Забайкалья Иван Васильевич Багашев. Там для Забайкалья – все первое.

Рукописная газета «Нерчинско-Заводский наблюдатель», которую он издавал – первая газета нашего края. Знаниям нашим о прошлом нашего края мы во многом обязаны историку Евгению Дмитриевичу Петряеву. Много лет он переписывался с моим другом Иннокентием Васильевичем Чижовым, журналистом и краеведом из Нерчинского Завода, который и предоставил мне эти письма. В них есть много мест, обращенных к Багашеву.

«... Хорошо бы отыскать дом, где он провел юные годы. Схему-план посылаю (1866 г.).

Огороды домов 8 и 9 смыкались, а там молодой Багашев беседовал с поэтом М. И. Михайловым, жившим в «гостинице» для ссыльных. В этой «гостинице» жила некоторое время и жена Чернышевского, может быть и сам Н. Г. Сохранился ли дом?

Посылаю репродукцию с акварельного рисунка времен Бальдауфа. Что из всего этого уцелело?

Года три назад я писал В. А. Уткину, но не удостоился ответа...

Всего Вам доброго. 7. XI. 82 г.»

«Очень рад, что дом Багашева уцелел. Вообще - это реликвия. В нем жил декабрист Луцкий, была первая общественная библиотека... Пришлите, пожалуйста, снимок дома, годный для печати.

Что представляет собой ваш музей? Его перспективы? Надеюсь, что смогу кое-чем поделиться, надо только знать профиль музея. Нельзя ли сделать снимки?

«Нерчинско-Заводский наблюдатель» я разыскал еще в 50-х годах. Сейчас он в моем фонде в Пушкинском Доме, но до разборки еще далеко, потребуется реставрация обветшавших листов. Постараюсь найти фрагменты снимков (делались на пластинах и многие побились).

Конечно, к юбилею Багашева хорошо бы дать выставку. К сожалению, умер Капитон Михайлович Багашев (племянник Ив. Вас.), связи оборвались... А старожилы знают о Багашевых?

Всего доброго! Евг. Петряев. 25. XI. 82 г.

Р.С. В газете стоило было рассказать о памятных домах. О некоторых мне говорил Вас. Ив. Балябин, даже план чертил. Тут краеведы могут открыть много нового».

«... Как выглядит интерьер дома? Что там сохранилось из старинного обихода? Нет ли столов, стульев, полок и других местных изделий? Вещи иногда поразительно долго живут.

Кое-какие заметки и мелочи Багашева постараюсь прислать, но их надо переписывать с микрофильма, а это довольно канительно...

То, что сам Багашев отмечал местоположение родного дома в дневнике (он хранится в кяхтинском музее) достаточно документирует ситуацию. Конечно, удостоверения с печатью (как того требуют чиновники) никто не даст, но подлинность дневника несомненна...

Хорошо бы отметить юбилей Багашева литературным вечером в библиотеке (с откликом в газете)».

Пишу эти строки и снова вижу дом Багашева, в котором был много раз. В 1986 году, когда я в первый раз побывал в этом доме, там часто менялись жители, не имеющие представления об элементарной культуре, часто нетрезвые, они вряд ли понимали, что стены их жилища помнят декабристов, поэтов, музыкантов и первого журналиста Забайкалья.

Это не очень-то просторная изба двухсотлетней давности, бревна еще хорошо сохранились, фундамент, как и у многих тамошних домов, из местного камня. Стоит недалеко от центра Нерчинского Завода, где много таких домов, в которых жили известные люди России. В одном из них Черкасов, наверное, писал свои «Записки охотника Восточной Сибири», в другом, Ф. И. Бальдауф - первый поэт Сибири, сверстник А. С. Пушкина, а в третьем, через много лет, Балябин или Седых обдумывали свои грандиозные эпопеи.

Родом Багашевы были из Владимирской губернии. Иван Васильевич Багашев родился в Нерчинском Заводе 16 июля 1843 года. Отец из мещан записался в купеческое сословие, торговал, чем придется. Ездил по делам общества в Нерчинск. Иногда брал в путь сыновей.

Мать Ивана Васильевича была родом из Тобольска, дочь ссыльного Берсенева. Родила она семь сыновей и четырех дочерей. Из тринадцати человек состояла семья Багашевых! Детям давали домашнее образование. Письмо, чтение, счет. Иван был самым младшим…

«24. IV. 83 Киров.

... Посылаю статейку И. В. Багашева. Из «Нерчинско-Заводского наблюдателя» (1868, янв.). Характерно, что на базаре не было пьянства. Думаю, что какие-то фрагменты можно опубликовать.

Удалось ли обследовать дом Багашевых, составить план усадьбы, найти «гостиницу»?..

... Как обстоит дело с развертыванием музея? Какие редкости найдены?

В Нерчинске дом Багашева сохранился. Особенно интересен флигель, где И. В. работал и хранил архив. Обещали сделать снимки.

Всего Вам доброго.

С праздниками! Евг. Петряев».

Не знаю, как Иннокентий Васильевич Чижов, которому адресовано это письмо, но я изучил дом досконально. Там несколько маленьких комнат. Которая же из них гостиница? Где маленького Ивана обучал художник П. Н. Рязанцев? Он рисовал на листе бумаги огромные буквы и заставлял повторять за ним… В десять лет Иван Багашев работал в лавке отца.

В этом же возрасте заболел, возникло осложнение после скарлатины. Он на всю жизнь остался тугоухим. Внешний мир сузился, но расширился внутренний: он стал много читать. Учителя менялись – Белокрылов, Аргунов, Плешков, но мальчик уже познавал мир и без них. Читал подряд все.

Мечтал выучиться на художника, ибо способности к рисованию были большие. Или же – поступить в коммерческое училище. Отец выписал ему журнал «Детское чтение». И после окончания домашнего образования он продолжал заниматься самостоятельно. Особенно его увлекла «Русская история» Н. М. Карамзина. Историю эту он, наверное, сопоставлял с обозримой жизнью Забайкалья, которую наблюдал в поездках с отцом.

Нерчинский Завод, Александровский Зазвод, Кличка, Цурухайтуй, Зоргол, Доронинск, Нерчинск, был на Аргунской и Верхнеудинской ярмарках, в Иркутске. Лечился на курорте Ямкун от глухоты. Тщетно.

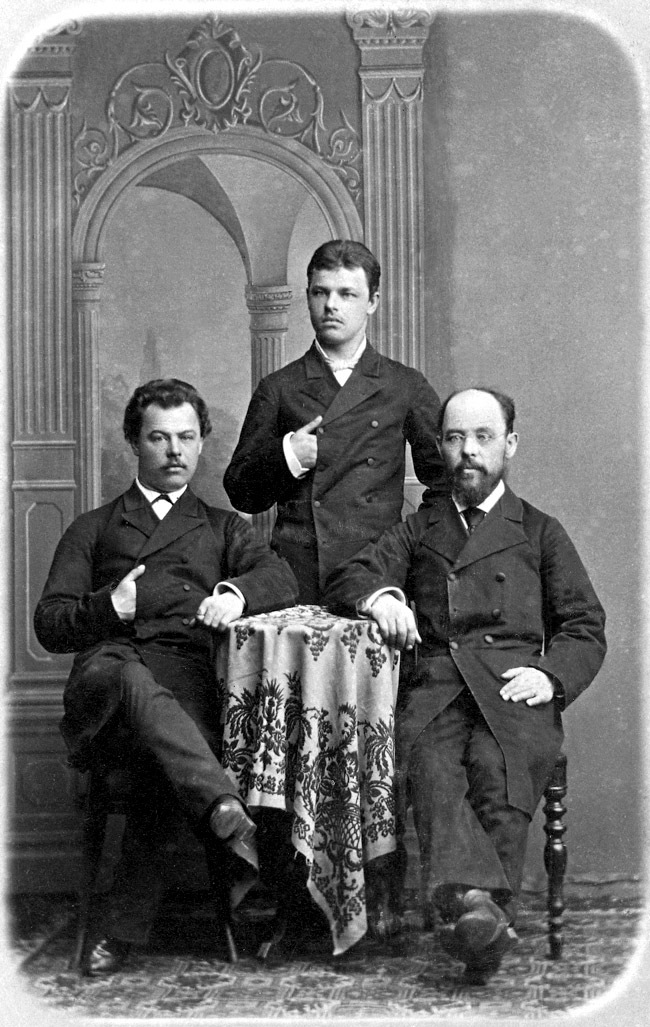

Много раз я рассматривал его фотографии, на одном из них он снят с братьями. На фотографии – молодцеватые и уверенные в себе братья. А он (в очках) задумчивый и сосредоточенный. Читал я и его произведения, издаваемую им газету. Первую в Забайкалье и Сибири!

О нем писали, упоминали в своих произведениях писатели, в частности, мой друг Геннадий Семенович Донец. Произведения его пронизаны глубокими познаниями родного края, а такой интерес – это всегда благоговение и любовь. Скорее всего, Иван Васильевич был робким и застенчивым в быту и общении с людьми, но обладал недюжинным талантом и духовной волей. Застенчивость же, вероятно, была еще и от тугоухости.

Я пытался узнать о нем, как можно больше. Советские журналисты, вся жизнь которых была посвящена поиску эрогенных зон власти и финансовых структур, меня абсолютно не интересовали. Мне надо было познакомиться с первым журналистом моего родного края, а также с теми людьми, которые писали о нас и нашей земле раньше, до Советской власти. Ведь это близко, рядом. В маленькой книжке «Краеведы и литераторы Забайкалья» (царского периода) я насчитал 768 фамилий. И среди них Багашев. 768 человек написали до революции о Забайкалье буквально все. Дальше (и до сего дня) их только переписывают. Значит, изучать и издавать надо тех, а не сегодняшних «переписчиков», выпускающих за огромные бюджетные деньги свои «переписи».

Надо издавать Ивана Васильевича Багашева. Он был знаком с декабристом А. Н. Луцким, дружил с его сыном Михаилом, а также со многими политическими ссыльными, солдатами-декабристами – Данилой Соловьевым и Трофимом Федотовым. С ним беседовали государственные преступники – петрашевцы, поэт М. И. Михайлов, польские повстанцы. Ему было 16 лет, когда отец выписал журналы «Иллюстрация», «Век», «Современник», «Отечественные записки»…

В 1863 году он писал: «Теперь я считаю уже себя человеком развитым, читаю не только полезное старое, но и все лучшее современное».

Полагаю, что к выпуску газеты Иван Васильевич готовился примерно с этого времени. И вот, в мае 1866 года, он расчертил листы бумаги по аналогу изученных им центральных журналов и газет. Нарисовал, как и полагается, «шапку» на первой полосе – название газеты, рядом объявил, что это домашнее издание, выходит бессрочно в одном экземпляре. Газета называлась «Нерчинско-заводский наблюдатель», эпиграфом передовой статьи стали любимые им слова – Познай самого себя. И – начал заполнять колонки. А в субботу, 21 мая 1866 года, первая газета Забайкалья вышла в свет и пошла гулять по Нерчинскому Заводу, горному округу, нерчинско-заводский наблюдатель писал бойко и остро.

Ничего подобного до этой газеты в горном округе не было. Вдали от культурных центров, в окружении каторжников и ссыльных, человек выпускал газету и писал статьи.

Мне кажется, что мы с нашими компьютерами и новой технологией далеко отстали от Ивана Васильевича Багашева. Духовно, умственно. По искреннему желанию скорее выдать «в свет», подписать быстрее полосы. Но где серьезная, а главное, собственная мысль, исследовательская работа, желание поделиться с читателем частичкой своей души. Где наша душа в строках и словах, есть ли она?

«Моя любимая идея сохранить от забвения основные эпизоды жизни Нерчинских заводов. Я даже мечтаю впоследствии жить опять на прибрежьях родной Аргуни. Вообще я задаюсь целью быть насколько возможно летописцем края…», писал Иван Васильевич, концентрируя в этих словах основной смысл своей жизни.

Сохранить от забвения… Какая благородная задача, посильная настоящему патриоту и настоящему журналисту. Что и кого мы сегодня пытаемся сохранить, выискивая в Интернете факты, переписывая других и самих себя, издавая на дорогой глянцевой бумаге никому не нужные фолианты, которые пылятся в кабинетах чиновников и которым впору служить балластом на подъемных кранах. Но вот маленький пожелтевший лист...

Впоследствии Иван Васильевич Багашев работал и издавал газеты в Нерчинске, Кяхте. Писал много и плодотворно. О Забайкалье. В личной жизни и в быту он, как и многие люди его склада, был глубоко несчастлив. Архивы утеряны, часть из них сожгла его жена, которая буквально терроризировала первого журналиста Забайкалья. Могила Ивана Васильевича неизвестна.

Но дом стоит до сего времени. Мои друзья, патриоты родной земли и ее истории, укрепили на стене дома мемориальную доску.

В 1872 году в двух номерах столичной «Всемирной энциклопедии» появилась большая статья И. В. Багашева «Нерчинский Завод». Это был первый в нашей литературе историко-экономический очерк Нерчинского Завода, дополненный превосходной ксилографической иллюстрацией - панорамой завода. Вот, что он писал:

«Даурия занимала прежде большое пространство по рекам Шилке и Аргуни, от слияния которых образовался Амур. Обитатели этой страны, дауры или тунгусы, принадлежащие к монгольскому племени, вскоре после занятия края русскими, удалились в другую часть своей области, на правую сторону Аргуни или в пределы Китая. Прошло более 200 лет, и в наши времена Даурия представляет обширный Нерчинский округ. Горно-заводская местность в этом округе заключается между реками Шилкой и Аргунью. Административный центр ее находится в Нерчинском Заводе, который отстоит в 290 верстах к северо-востоку от Нерчинска, считая по тракту, и в 12-ти верстах от реки Аргуни, составляющей границу России с Китаем.

Имея такое административное значение, как, например, Екатеринбург в Уральских и Барнаул в Алтайских горных округах, Нерчинский Завод не может, однако, идти в сравнение с этими городами-собратами ни по населению, ибо здесь только 3000 жителей, ни по постройкам, так как они заключаются всего в 500 невзрачных домиках-лачугах, из которых десятая часть лучших — все-таки обыкновенные здания. Да и сама обстановка и размеры промышленности на Урале и Алтае гораздо обширнее, представляются прочнее при добыче разных металлов, так как в здешнем крае ныне производится единственно разработка золота, а серебро-свинцовое производство, после 150-летнего существования, пришло в такой упадок, что последние 20 лет существует в самых ничтожных размерах и поддерживается для практики в одном Кутомарском заводе. Остальные упразднены. Даже Нерчинский Завод официальное название сохранил по закрытии здесь серебро-плавильной фабрики в 1853 году вследствие только местопребывания горной администрации, в силу чего еще в старину приобрел эпитет «большого», и часто называется не иначе, как «большой завод».

Собственно заводская местность замечательна только тем, что окрестные горы имеют серебро, а протекающий в Заводе ручей Алтача хотя и означает в переводе с монгольского «золотую речку», но, вопреки названию, имеет только знаки золота, как и многие другие речки в крае. Алтача в 3-х верстах от Завода принимает Тузячу или железную речку, иначе Грязнуху, около которой действительно имеются железные руды. Приняв Тузячу, Алтача в свою очередь тут же неподалеку впадает в Мунгачу или серебряную речку; последняя так уже по-русски и слывет серебряной и впадает в Аргунь.

Таким названием речки, как видно, аборигены страны желали охарактеризовать сгруппированные в окружности минеральные богатства. Действительно, вблизи Завода есть серебро, железо, ртуть, каменный уголь, а в последнее время найдено и золото, хотя и не богатое, но все-таки разрабатывается.

За всем тем, настоящая целесообразная разработка этих естественных богатств предстоит только в будущем».

Его будущее не наступило даже в наши дни, более того - усугубилась современность, хотя построана дорога Нарын-Лугокан, сегодняшние рудознатцы идут проторенными тропами старых, которые и не мечтали превратить наши рудоносные горы в пыль и продать добытое кому угодно, а не на укрепление России…

«... Он содействует нам глубже узнать нашу Родину, ее историю. Только узнать - это еще не все. Он помогает понять патриотов давних времен, их устремления, их поиски, их философию и веру, их мысли о наших временах». Так писал об исследователе Евгении Дмитриевиче Петряеве писатель Альберт Лиханов.

Эти же слова можно адресовать и Ивану Васильевичу Багашеву – он и сегодня содействует нам глубже узнать Родину.

На снимке: братья Багашевы. Иван Васильевич справа, в очках.