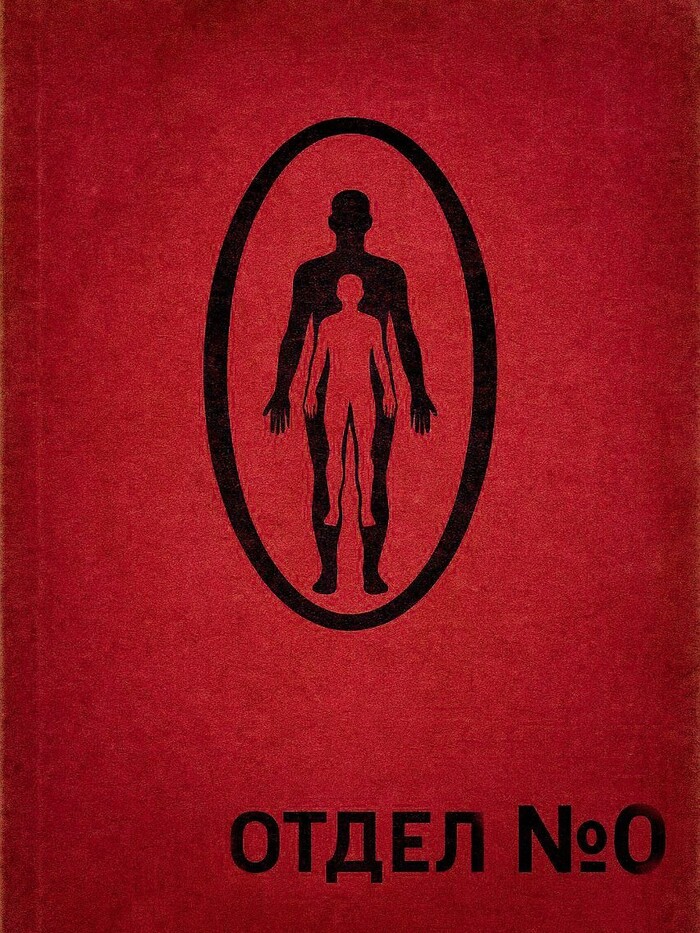

Отдел № 0 - Труженск

Мышь шла последней. Так было спокойнее.

Позади был только лес и дружелюбный старичок. Спереди нестройной змейкой маячила команда, виднелась спина Грифа, а значит, мир был под контролем.

Гриф, разумеется, шел первым. Мир мог рухнуть, небо — вспыхнуть, но Гриф шел первым. Потому что знал дорогу. Или делал вид, что знает.

Мышь смотрела ему в спину и думала, сколько еще он так выдержит. И что будет, если не выдержит. А еще, что за ним как-то легче дышать, и в этом есть что-то необъяснимо притягательное, от чего ей становилось тепло и тревожно одновременно. Она сжала кулаки, чтобы тонкие ногти отрезвляюще впились в ладонь.

«Ну вот, опять. Понесло, как девку на сеновале», — подумала она раздраженно одергивая себя и перевела взгляд на остальных.

Киса держала Кешу под локоть. Ненавязчиво — так, чтобы тот мог делать вид, что просто идет рядом. Киса вообще умела держать людей на плаву. И Кеша радостно хватался за эту возможность, всем видом показывая, что это он помогает даме на каблуках передвигаться по лесу, а не она волочит его полуобморочное тело на своем горбу. Он старался шагать уверенно, но пальцы дрожали, а дыхание было слишком частым. Мышь это видела. Киса — чувствовала.

Иногда Мыши казалось, что Киса устроена иначе. Там, где у обычных людей располагались внутренние тормоза, комплексы и границы, у нее были оголенные провода. Ни стыда, ни страха, ни этого глупого щемящего «а что подумают люди».

Мышь невольно задумалась, как та занимается сексом. В целом, это была самая логичная мысль для любого, кто смотрел на Кису. Получалось громко, с удовольствием и без дурацких шторок на окнах. Мышь даже покраснела немного. Не от картинки, а от мысли, что завидует. Не тому даже, что у Кисы явно чаще, а тому, как она умеет не прятаться.

Мышь таких как она раньше близко не знала. А кого знала — осуждала. Ее всю жизнь учили быть тихой. Не мешать. Не лезть. Не выпячиваться. А потом она познакомилась с Кисой и ее мир стал чуть шире и ярче.

Когда-то давно после одного из первых боевых заданий Мышь сидела в душевой на кафеле и не могла встать. Ни горячая вода, ни мыло не помогали. Она просто дрожала и смотрела в пол. Все тогда решили, что ей лучше не мешать. А Киса решила, что самое время освежиться и споткнулась о скрюченную на полу Мышь. Села рядом — голая, как была. Подсунула руку под шею, отскребла Мышиное тело от пола и усадила к себе на колени.

— Хочешь, я тебе колыбельную спою?

Мышь только всхлипнула. А Киса запела что-то про мента с попом. Песня была на редкость похабная и глупая, но Мышь вдруг поняла, что дышит. И что даже немного смешно.

С тех пор Мышь знала — Кису надо держать обеими руками. И никому не отдавать.

Дорога петляла меж сосен, спускалась к ручью, пересекала небольшой мостик. Где-то вдоль тропы пыжились в рост лопухи, на другой стороне — шелестел овес.

Шалом слушал, считал, записывал во внутренний бортовой журнал. Мир, землю, воздух. Он редко думал словами. У него внутри были не мысли, а формулы, чертежи, регламенты. Если бы его разбудили посреди ночи, он бы не выругался — он бы проверил, сколько пуль в пистолете осталось после расстрела смельчака на месте.

Мышь с ним не спорила. Вообще. Никогда. Даже если он говорил, что луна сегодня на два градуса левее, чем положено. Он точно знал, где ей быть. И если что-то не сходилось — это были проблемы луны.

Если бы Мышь падала в пропасть и могла крикнуть только одному из команды, она бы крикнула ему. Потому что он бы точно рассчитал траекторию, угол падения, плотность воздуха и поймал бы.

Олеся мягко шла рядом, думая о чем-то своем. Раньше такое соседство настораживало Мышь. Подменыш, хтонь, подарок с сюрпризом. А сейчас — почти привычка. Как мокрое пятно на потолке: вроде стремно, а вроде живем же.

Иногда Мышь ловила себя на том, что спрашивает у Олеси мнение. Или просто взглядом сверяется. И в эти моменты становилось немного не по себе.

Но потом видела, как Олеся незаметно пододвигает кружку Кеши, чтобы тот не пролил. Или как она смотрит на Кису — как на редкую книгу в витрине, вроде и не полезешь, но глаз приятно радует.

Мышь все еще не доверяла Олесе. Но по каким-то своим причинам ей доверял Гриф, и этого было достаточно.

Город появился перед ними как-то буднично, без пережеванных искажениями улиц, криков о помощи и стонов ужаса. Просто тропа стала улицей, только теперь по обеим сторонам стояли дома.

«Он всегда тут был, — мелькнуло у Мыши. — Карты соврали. Быть не может, чтобы его тут не было».

Никаких ворот, охраны или КПП на худой конец — просто одинокий покосившийся знак у обочины, на котором облупленной краской значилось:

«Труженск. Основан трудом. Сохраняется верой».

Дома выглядели по-разному: кое-где двухэтажные бараки наспех замазанные штукатуркой, где-то свежевыкрашенные пятиэтажки, порой — врезанные в землю самостройные конструкции. Окна все одинаково занавешены кружевом.

— Прекрасно, — хмыкнул Шалом. — Осталось флаг пронести и хором что-нибудь спеть.

Кое-где прямо посреди улицы росли грядки. Капуста, свекла, чеснок. Один двор был превращен в мини-огороды и разбит на квадраты, с номерками, как в морге. В каждом — отдельная культура с аккуратной деревянной табличкой.

— Это узел? — тихо спросил Кеша.

— Узел, — отозвался Гриф. — Не пизди и не отставай.

Они шли по улице. Все вокруг было в порядке. Подоконники были уставлены рассадой. Подъезды отчищены щеткой и хлоркой. На лавках сидели старики с вышитыми на рубашках звездами, ликами, крестами. Кто-то чинил мотоблок, кто-то точил косу. Над всем этим — репродуктор на столбе, из него:

«В поте лица ты будешь есть хлеб твой…Во имя Господа и Родины!»

— Странно, — пробормотал Шалом. — Я ожидал чего-то повнушительнее, а тут колхоз.

Мышь кивнула, хотя и не услышала его слов.

В окне напротив кто-то подвязывал помидоры. На балконе второго этажа сушилось белье вперемешку с церковными платками и пионерскими галстуками. Во дворе кряхтел мужик лет сорока — точил топорик и бурчал себе под нос:

«… На земле плодородной, как в городе советском.

Хлеб наш насущный дай нам днесь от семян огорода нашего, кровью да потом политых.

И прости нам слабости наши, как мы прощаем перегибы на местах.

И не введи нас во искушение праздного быта, но избавь нас от пустоты буржуазного духа.

Ибо Твое есть царство, сила и коммунистическая слава в рамках пятилетки и во веки веков.

Аминь, товарищи».

Он с удовлетворением пробормотал последнюю строчку, плюнул через левое плечо и перекрестился широким, размашистым крестом, в котором как-то мирно уживались и вера, и партийная выправка. А потом заметил их.

— О, товарищи! А вы чего ж это? Без доклада, без знамени, прямо так — с лесу и в сердца трудового коллектива?

Он вытер руки о засаленный фартук, встряхнулся и добавил:

— Ну, ежели уж пришли — добро пожаловать. У нас тут все по уставу, с любовью и послушанием. Вам к Первосекретарю Храма Труда Андрею явиться надо. Он вас уж давно ждал. Только не пугайтесь, он нынче в пророческом благоденствии, может не сразу реагировать.

Он кивнул, поднял палец к небу то ли в знак особой важности события, то ли просто прицелился в очередную строчку любимой молитвы, и махнул рукой в неопределенном направлении.

— Туда, товарищи! По указателям прямиком в храм Труда и Веры. Не задерживайтесь, медлительность — это грех!

Они шли в сторону, куда указал мужик с молитвой, и город щетинился на них речевками из репродукторов и лозунгами на стенах:

«Душу и тело — в общее дело!»

«Кто не работает — тот не увидит Господа»

«Всякий, кто потеет во имя Господа и Родины, не умрет зря»

— Ну вот, началось, — пробормотал Шалом. — Секта строителей Царствия Небесного на крови и костях.

Киса только усмехнулась и поправила волосы. На фоне местных, застегнутых на все пуговички, она выделялась, как пятно крови на простыне после первой брачной ночи — вроде и глаз не отвести, но как-то стыдно. Каблуки резко цокали по плитке, леггинсы облегали совсем не по православному, а вырез открывал больше, чем могла бы позволить себе любая честная труженица в этом городе.

Мышь почти физически чувствовала, как на них смотрят: из-за штор, из окон, с лавок, из кустов малины таращились любопытные взгляды. У лавки, где местные мужики в спецовках обсуждали станки и шестеренки, воцарилась тишина. Один даже снял кепку — как при виде чуда.

Мышь краем глаза заметила, как одна из женщин с ребенком на руках медленно перестала его качать. Просто замерла и смотрела со смесью удивления, неловкости, зависти и тоски. Как если бы баба из глухой деревни увидела открытку с моря — красиво, да не про нее.

А Киса шла, будто все это — естественный ход вещей. Она не бросала вызов. Просто была собой. И это раздражало Мышь больше всего.

Мышь почувствовала, как защемило в груди, где-то у солнечного сплетения. Ей бы хотелось уметь так. Идти через чужой город, полный взглядов и осуждения, и не прятать шею. Не дергаться. Не оправдываться. Не пытаться стать меньше и незаметнее.

«Вот бы хоть раз так пройтись», — подумала Мышь. А потом привычным жестом поправила ворот куртки, чтобы прикрыть вырез, которого и так не было.

— У них тут че, дресс-код? — шепнула Киса, оглядываясь. — Чулки небось вообще за блуд сочтут?

— Не за блуд, так за саботаж, — буркнул Шалом. — Ты слишком счастливо выглядишь. Не пахнешь потом и одухотворением.

— Хорошо хоть камнями не кидаются, — прошипела Мышь чуть громче, чем следовало, и тут же пожалела об этом. Привлекла внимание. Плохо. Здесь не любят тех, кто привлекает внимание.

— Может, они и рады бы, да график не позволяет, — пробормотал Гриф и не обернулся.

Кеша настороженно глядел по сторонам, вздрагивая от каждого взгляда.

— Нам сюда точно надо? Тут как-то… — начал он, но осекся под строгим взглядом Шалома.

— Надо, — отрезал Гриф. — Мы уже внутри.

Мышь чувствовала, как у нее под кожей нарастает зуд. Не физический, а какой-то экзистенциальный. Она умела быть незаметной, но здесь замечали даже ее. И почему-то ей это не совсем не нравилось.

На детской площадке играли дети. Табличка у входа гласила:

«Играм — время, труду — вечность! Время игр: 20 мин. на человека».

Рядом на небольшом столике лежали табели с неровными детскими подписями напротив имен и фамилий.

Дети были увлечены войнушкой. Красные галстуки, деревянные винтовки, серьезные маленькие лица. Один мальчик остановился, уставился на них оценивающе. Мышь вдруг ясно это почувствовала — он сверяет. Не лица, не фигуры. Ценность. Полезность.

Когда их взгляды пересеклись, мальчик вытянулся в стойку, отдал неразборчивую команду. Остальные подняли руки ко лбам и замерли. Как на фото для доски почета.

— Они играют? — спросила Олеся.

— Надеюсь, — сказал Гриф, и у него чуть дернулась челюсть.

Следующий лозунг, выгравированный на табличке у двери пятиэтажки, гласил:

«Честный труд не требует отпуска».

Мышь почувствовала, как внутри что-то оседает. Не страх даже, не отвращение — согласие. Все это не казалось каким-то чужим и неправильным, как было в Белом. Наоборот, для нее это имело смысл.

Они прошли вдоль завода. На стену было накинуто белое полотно, на котором в свете проектора бегущей строкой шли портреты. Под каждым — надпись:

«Почетно переработанные товарищи»

Мышь остановилась на мгновение — не специально, просто нога сбилась с ритма, глаз зацепился.

«Товарищ Валентина, ткачиха, 48 лет труда. Переработана на благо квартала №3. Из волокон одежды изготовлен флаг…»

«Товарищ Дементий, столяр, 30 лет труда. Умер на посту. Переработан с благословением. Из костного материала отлит алтарь Храма Труда…»

«Товарищ Елизавета, доярка, 56 лет труда. Волосы переданы школе №5 для создания кисточек. Жир — на лампадки…»

Лицо у всех на фотографиях было одинаково светлое, безмятежное и почти счастливое.

Под строкой мелькала графика: белые фигурки человечков исчезали в бетонной мешалке и появлялись в виде кирпичей, дорожных плит и даже статуй.

Слоган внизу экрана:

«Жизнь — в дело. Смерть — на пользу».

Мышь почувствовала, как сзади подошел Кеша. Он выдохнул сквозь зубы:

— Они... это... они реально...

— Да, — сказала Мышь. — Реально.

Олеся тоже смотрела.

— Все до грамма… — проговорила она. — Как будто боятся потерять хоть крошку. И вы называете чудовищем меня.

Экран мигнул:

«Товарищ Марфа, учитель труда, 44 года труда. Кожа — в обивку кресел совета. Глаза — пожертвованы Храму Медицинских наук…»

— Пиздец, — сказала Киса. Спокойно, буднично.

— Если меня переработают, то надеюсь не в компост, — сказал Кеша. Пытался пошутить. Но голос дрожал.

— Из тебя и компост не выйдет, — фыркнула Киса и мягко сжала его локоть. — Крови нет — говно не греет.

Шаг за шагом команда вышла к ограде. Там, под навесом, стоял бетонный «Пост добротрудной проверки».

Металлический терминал. Что-то среднее между КПП, исповедальней и приемной комиссией.

На лавке рядом сидел молодой мужчина. Гладко выбрит, форма дружинника, повязка с буквами «ТДК» — Трудовая Добровольная Комиссия. Он поднял глаза, увидел приближающихся, встал с выученной улыбкой.

— Добро пожаловать. Вы по записи или по зову?

— Нас ждут, — сказал Гриф.

— Значит, по зову. Тогда… — дружинник указал на терминал. — Проверка обязательна. Без стыда, без обмана. Заходим по одному.

Он щелкнул каблуками и отступил в сторону.

Терминал открылся, будто разжав челюсти. Внутри что-то колыхалось как в воде, мутной после шторма. Мышь услышала, как Кеша выдохнул носом. Шалом тихо ругнулся на немецком. Киса молча расстегнула еще одну пуговицу на блузке.

Гриф посмотрел на них. Долго. Потом кивнул:

— Я первый. Киса за мной. Мышь, ты замыкаешь.

Мышь сглотнула. Почувствовала, как руки стали липкими, а по спине скользнула капелька пота, когда Гриф скрылся в переливающейся темноте рамки.

Гриф исчез в терминале без звука. Ни шороха, ни вспышки. Только какая-то дрожь в воздухе, едва заметный вдох и плотный чавкающий звук.

Затем грациозным движением в темноту зашла Киса, отправив напоследок воздушный поцелуй дружиннику. За ней после дисциплинарного пинка от Шалома влетел Кеша. Сам Шалом прошел через рамку на выдохе, с идеально ровной спиной и закрытыми глазами. Олеся двинулась, едва получила разрешение, не раздумывая ни секунды.

Когда пришла очередь Мыши, дружинник кивнул и сделал широкий жест рукой.

Она сделала шаг ближе. Хотелось выругаться. Попросить кого-то другого пойти. Или просто развернуться и убежать обратно в лес. Но Гриф сказал идти, и она одним резким движением забросила себя в терминал.

Челюсти терминала сомкнулись у нее за спиной с влажным, противным хлюпом старой подвальной лужи. Воздух стал густым, с привкусом железа и прогорклого жира. Свет и цвет исчезли, словно ее обернули в гнилую ткань, плотную и теплую и влажную. Темнота там была не просто отсутствием света. Она была телесной. Осязаемой. Дышащей. Она касалась кожи, щекотала уши, затекала в ноздри и терлась о белки глаз.

Мышь почувствовала, как что-то начало проникать внутрь.

Боли не было, только тянущее и сосущее чувство глубоко внутри. Оно проникало в Мышь с той деловитой отстраненностью, с которой уставший санитар меняет катетер старой умирающей бабке — не глядя в глаза, не церемонясь.

В ней начали рыться. Мягко, но основательно перетряхивали каждый ящик с воспоминаниями, перебирали ее грязное белье, нюхали старые письма и пробовали на вкус детские слезы и покореженные мечты.

Голос, сухой, как бумага, раздался вокруг и внутри нее.

— Назови свое предназначение.

Она хотела ответить быстро и наотмашь, соврать. Но слова застряли в горле. Она ощущала, как внутри расползается пустота, как в ней что-то длинное, тонкое и жадное ищет правду.

— Я…делаю мир чище. Слежу за тем, что не видно, — выдавила она наконец.

Молчание, хрустящее, как старый ссохшийся воск. Оно отдавало затхлым храмом и гноящейся тоской.

— Ты хочешь, чтобы тебя заметили?

Губы Мыши дрогнули. Горло сжало судорогой.

Она представила, как кто-то поворачивается к ней и смотрит. Просто смотрит. Не скользит взглядом. Не проходит мимо. Смотрит и видит ее.

Она ничего не сказала.

— Ты хочешь, чтобы тебя любили?

Перед глазами возникло лицо Грифа. Оно было уставшее, но чуть смягчившееся, когда он сказал «ты молодец». Потом — губы Кисы, тронутые усмешкой, когда она шептала «держись, казак». И Мать. Сухая, прямая и равнодушная. Все вперемешку. Любовь, зависть, боль, стыд. Желание раствориться, но быть замеченной. Принятой. Целой.

Слезы текли сами. Мышь чувствовала, как темнота жадно их слизывает.

— Ты боишься быть ненужной?

Она не выдержала.

— Да, — прошептала, но звук был громче, чем она хотела. Он вышел из нее прорвавшимся нарывом.

Тишина внутри терминала вдруг напряглась, и ее выплюнуло наружу. Мышь упала на колени, руки подломились. Плитка под пальцами была влажной, липкой, и на миг ей показалось, что это не грязь, а чья-то израненная кожа.

Воздух ударил в лицо. Шум. Свет. Запахи. Гриф хлопал Шалома, сидящего прямо на грязной плитке, по щекам. Но тот слабо реагировал на внешние раздражители. Киса пыталась откачать краснолицего и задыхающегося Кешу.

Мышь попыталась встать. Ноги дрожали. Спину ломило, а между лопаток все еще ощущалась липкая, шевелящаяся тяжесть. Мыши казалось, что невидимое щупальце из терминала прилипло к ней и не желало отставать.

— Жива? — хрипло спросила Олеся, с трудом моргая.

— Я им не понравилась, — прошептала Мышь. — Кажется… Я не уверена.

— Не переживай. Меня тоже никто не любит, — ответила Олеся и протянул ей руку. — К этому быстро привыкаешь.

Дружинник с повязкой Трудовой Добровольной Комиссии уже протягивал им какие-то карточки.

— Документы, — сказал он с мягкой улыбкой. — Трудовая карта гостевого визита. Не дает права на труд, переработку, льготы, проживание. Срок действия — сутки. Без продления.

Он протянул каждому по желтой картонной карточке с фото. Лица были определенно их, но очень уж уставшие, с осадком тревоги и растерянности.

— А если не выйдем за сутки? — холодно спросил Гриф.

— В таком случае ваш трудовой остаток будет экспроприирован в пользу города и Господа нашего Бога, — спокойно ответил дружинник.

Мышь вцепилась в свою карточку. Пальцы были липкими от пота и грязи. Городок, который до этого казался ей вполне привлекательным и даже образцово-показательным, больше не внушал доверия.

— Все, — сказал дружинник, когда они подписали реестры. — Теперь вы официально наши товарищи, хоть и всего на один день. Следуйте к Первосекретарю. Не опаздывайте. Опоздание — это форма саботажа.

Храм массивно и назидательно возвышался возвышался над Труженском. Ни куполов, ни крестов, ни золота. Только массивные колонны, вмурованные в фасад барельефы и лозунги. «Бог познается в труде», «Плоть — в дело, дух — в порядок».

Мышь поняла, что это действительно храм только по запаху. Пахло воском, ладаном, перегретым железом и намоленным камнем.

Во внутреннем зале было темно. Большое пространство освещали лишь бойницы окон, да неровно подрагивающие свечи и лампадки. Стены были увешаны трудовыми сценами: вышивка, чеканка, барельефы из металла и камня, разномастная мозаика.

На одном изображении женщина, корчилась в родах прямо в поле, с трудом опираясь на лопату.

На другом — старик, умирающий у станка с молитвой в устах и начищенным ключом в руке.

На третьем — счастливые дети в галстучках протягивают молочные зубы в пункт переработки.

В центре жестким наростом разросся алтарь. Он был сварен из арматуры и блестящих железных пластин. В алтарь была впаяна икона-триптих. Маркс — бородатый, задумчивый, с чертами доброго, но вечно занятого отца. Ленин — моложавый и сияющий сложил пальцы в молитвенном жесте. Сталин — в дыму, чуть в тени, с трубкой и тенью пламени в глазах. Подпись гласила: «Мысль, Воля и Порядок».

Их лики были отлиты из стали и искусственно состарены на манер икон в древних храмах.

— И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, — тихонько затянула Киса себе под нос.

— И Ленин — такой молодой, и юный Октябрь впереди! — отозвался в такт ей чистый бодрый голос из тени храма.

Мышь краем глаза заметила, что Гриф коротким четким движением положил руку на пистолет, но остальная его поза не изменилась. Он продолжал выглядеть спокойно и даже почти расслаблено.

Из темноты вышел крупный, широкоплечий мужчина с седой бородой, уложенной, как у священника, но в рабочем комбинезоне. На груди — вышитая эмблема серпа и молота, на поясе — тяжелый ремень с инструментами. Он остановился перед ними и легко, по-настоящему тепло, улыбнулся.

— Прошу прощения, если подошел неожиданно. Я — товарищ Андрей, Первосекретарь Храма Труда и Веры. А по совместительству пекарь, печник и, как положено священнику, немножко знаток душ. А вы от кого пожаловали?

Говорил он мягко, не давя, но в каждом слове звучал ритм утренней молитвы и церковного благословения.

Гриф слегка кивнул, всматриваясь.

— «Отдел №0» вам что-нибудь говорит?

Мышь взглянула в бумажную распечатку. Все совпадало. Квока уверяла: узел под контролем, тут все известно, никаких сюрпризов. Андрей был поставлен Отделом в восьмидесятых и с тех пор, судя по фотографии, не изменился вообще. Не постарел. Ни на день. Квока, кажется, называла его Старцем.

Андрей приподнял бровь и кивнул, словно что-то внутри у него сошлось.

— А, коллеги! Безбожники, как водится, — Он усмехнулся. — Ну, вы не обижайтесь, это я с уважением. У нас вера одна. Просто у вас обряды суровее, да покровитель строже.

Он подошел ближе, осматривал каждого внимательно, но без настороженности. Когда очередь дошла до Олеси, во взгляде что-то дрогнуло.

— Интересно… — пробормотал он. — Не наша. И не ваша. Давненько я таких не видел.

Гриф шагнул чуть вперед, заслоняя Олесю плечом:

— С нами пришла — значит, наша.

Андрей кивнул.

— Хороший ответ. Но под твою ответственность, товарищ.

Он развернулся и повел их вглубь храма. Под потолком чуть потрескивали лампадки, где-то в углу на педальной машинке кто-то вышивал, слышался тихий ритм иглы и скрип ножной педали.

Мышь шла чуть позади, чувствуя, как под курткой сосет место, где темнота терминала коснулась ее особенно сильно.

Андрей остановился у одной из икон. Стальная. В цветных стеклянных вставках сверкал Маркс, как в витраже. Он держал раскрытый «Капитал», а вокруг него толпились женщины в фартуках, школьники с лопатами, и краснощекие младенцы, ползущие по сборочной линии.

— Этот узел молодой, — сказал Андрей, поглаживая металл. — Мы строим его из чистых помыслов, без мусора, без иллюзий. Труд, воля, долг — ничего лишнего. Потому и держится. Смотрите, — он указал вверх.

Над головой, под куполом, сквозь прослойку стального круга было видно небо. Но при взгляде через купол храма оно было не таким, как в городе. Если смотреть достаточно долго, то становилось заметно, что оно подрагивает, как масло на сковороде. Ни разрывов, ни гнили, ни ускользающих теней, как было в Белом. Только ровная, живая пульсация.

— Мы тут в безопасности от гнили и распада. Бог, правда, не всегда рядом… но мы не жалуемся. Он у нас трудяга, каких поискать. Хотя… со всех сторон сжимается кольцо. Я это чувствую. Но мы сильны благодаря Ему и во славу его.

Олеся еле заметно кивнула.

— Он прав. Здесь нет трещин. Даже наоборот. Я почти не могу дотянуться до Границы… По крайней мере до той, какой я ее знаю. Тут что-то другое. Оно сделало что-то вроде кокона.

Гриф чуть прищурился:

— Оно?

— Их Бог. Или то, что осталось от него.

— А ваш подменыш прав, — добродушно отозвался Андрей. — Их же все еще так называют в альма-матер?

Лицо Олеси исказилось от обиды и неожиданного тычка в самое больное место. Она уже практически забыла, что к ней могут так обращаться.

— Олеся, — ответила она, упрямо смотря в глаза священнику. — Меня зовут Олеся.

— Как угодно, — не стал спорить Андрей и небрежно махнул рукой. — Так или иначе довольно точное определение. Но я бы сравнил это скорее с паучьим коконом. За одним только исключением, ничто тут не умирает навсегда.

Гриф плотнее сжал пистолет в руке и с деланным дружелюбием прервал духоподъемные речи священника.

— Раз все в порядке и узел цел, так и запишем. Проверили. Работает. Мы с ребятами пойдем, а вам, товарищ Андрей, всего хо-ро-ше-го.

— Ой, да как же ж так, — Андрей развел руками, театрально, но без издевки. — Только пришли, а уже уходите? Без дела, без пота, без следа в общем трудовом долге? Некрасиво выходит. Да и… жалко.

Он повернулся к ним, снова пристально смотря Грифу куда-то в район грудной клетки.

— А может, я попрошу вас потрудиться на благо Господа и во имя трудового коллектива? Что скажете? Вы же — безбожники, — с улыбкой добавил он, — значит, вам и не грешно мою просьбу будет исполнить. Я покажу.

Он обернулся, махнул рукой в сторону неприметной двери.

Подвал находился за глухой, промасленной дверью под лестницей. Товарищ Андрей открыл ее связкой ключей, на которых висела вырезанная из металла иконка: серп, молот и нимб над ними. Пахнуло теплой сыростью.

Команда спустилась молча, один за другим. Никто не знал, зачем их ведут, но Мышь уже чувствовала, что зрелище будет не из тех, после которых говорят «подумаем».

— Тут у нас тихо, но уютно по-своему — сказал Андрей, поправляя фонарь, свисающий на тросике. Свет качнулся и вялым желтым языком облизал стены.

В конце коридора, где когда-то, возможно, была кочегарка, стояла решетчатая дверь. За ней — два матраца на полу, два металлических поддона вместо посуды и две фигурки, слишком худые для своей одежды. Девчонка и парень, лет по двадцать. Она держала в руках пластиковую бутылку, обмотанную марлей. Он просто сидел, обняв колени.

Андрей остановился у решетки.

— Вот, знакомьтесь. Это наши временно бесполезные. Не труженики. Не молитвенники. Не вдохновители. Просто… приехали. Журналисты. Искали сенсацию, загуляли не туда, а Ефимыч не уследил. Мы их сразу предупредили, чтобы уходили. Но у них же свобода воли и выбора. Уходить не стали.

Он обернулся к Грифу.

— А потом они уже задолжали трудовому коллективу. А раз задолжали — все. Билета назад не будет. Тут не гостиница. Если уж попал, то надо трудиться. А эти, — он кивнул на сидящих, — ничего из себя не представляют. Не по злобе, просто… по конструкции.

Он замолчал, давая команде время это прожевать и позволить тишине сделать корректную паузу.

— Мы бы их, конечно, перепрофилировали. Через обучение, молитву, труд. Но… не принимает их Господь в ряды добрых тружеников. Нет у них ни пользы, ни потенциала при жизни.

— И что вы… держите их тут? — тихо спросила Мышь.

— Мы люди верующие, все под Богом ходим, — мягко ответил Андрей. — А Бог завещал — «Не убий». Вот, мы и держим их на хлебе да воде, ведь кто не работает, тот не ест, сами понимаете. Но… Он гневается. Понимаете?

Он развел руками, показывая весы.

— Держать их дальше означает принять бесполезность как форму бытия. А, следовательно, заразить ею остальных. Если кто-то прознает, что можно ничего не делать и не понести наказания, будут ненужные волнения.

Он чуть склонил голову, прислушиваясь к чему-то наверху, в железобетонных перекрытиях.

— А если отпустить… Если просто отпустить, то мы воспротивимся Его выбору. Он же их увидел, отметил, взял в расчет и план. А мы — нет? Мы что, выше? Лучше?

Он снова посмотрел на решетку.

— Так нельзя. Система не прощает ни слабости, ни дерзости, ни праздного тела, ни бесполезной души.

Его слова горькой пылью оседали у Мыши в легких и мешали дышать. Он сделал шаг ближе и присел на корточки, глядя через решетку.

— А он уже начал их перерабатывать, — негромко сказал он, не уточняя, кто этот «он». — Потихоньку. По-своему.

Мальчик сидел с разинутым ртом, словно собирался заговорить — и не мог. Из горла вырывался только хрип и какой-то неприятный скрежет. Девочка, заметив взгляд, прижалась к стене, но не пыталась что-то сказать. Просто мотала головой. Губы шевелились, но звука не было.

— Сначала уходит голос, — пояснил Андрей, — чтобы не жаловались. Потом уходит движение, чтобы не мешали. Потом — тепло.

Он поднялся и отряхнул ладони от невидимой грязи и пыли.

— Мы стоим в стороне. Мы молимся за их души, но руки наши связаны.

Он повернулся к Грифу. Не давил. Просто смотрел. А потом, словно вспомнив о вежливости, добавил:

— Вы уж решите по совести.

Гриф долго молчал. Остальные тоже не решались заговорить. Потом он подошел к решетке и, не глядя на Андрея, сказал:

— Открой.

Тот кивнул и достал ключ. Скрежет замка хлестнул узкий коридор и осел в глубине ушей.

Гриф вошел. Присел на корточки перед мальчиком. Тот не отводил взгляда. Не просил. У него, кажется, уже и мыслей не осталось — только пустая оболочка, которую Бог потихоньку доедал.

— Сколько вы тут? — спросил Гриф.

Мальчик не отреагировал. Девочка вскинула глаза, губы дрожали. Шептала — но слов не было. Только немой шорох и беззвучные крупные слезы.

Гриф кивнул сам себе.

Он вышел из клетки и повернулся к остальным:

— Побудьте наверху.

Мышь прикусила губу. Шалом опустил глаза. Киса чуть подалась вперед и тут же остановилась. Гриф смотрел спокойно. Не злился, не уговаривал. Просто смотрел, и это было хуже любого приказа.

— Пожалуйста, — сказал он.

Мышь знала, что ему сложно просить честно и открыто — без шуток, острот и приказов.

Когда дверь за ними закрылась, наверху было очень тихо.

Они стояли в тусклом проходе. Мышь прижалась спиной к стене, чувствуя, как камень цепляется за куртку. Рядом Кеша нервно перебирал пальцами край рукава. Шалом вытащил сигарету, но не закурил. Просто держал ее во рту и слегка обнимал Кису, которая уткнулась ему в плечо.

Олеся стояла чуть поодаль с закрытыми глазами. Мыши казалось, что она слушает или вглядывается куда-то вглубь то ли себя, то ли еще чего-то.

Прошло секунд тридцать. Или вечность. Раздалось два выстрела с паузой в секунду, не больше.

Мышь вздрогнула. Слишком сильно, неуместно и по-девчачьи. В храме было тепло, но холод от каменного пола поднялся по щиколоткам, обвил бедра и забрался куда-то внутрь, перебирая крошечными лапками вдоль позвоночника.

— Глупо, — сказала Киса тихо. — Очень глупо это все.

Никто не ответил.

Дверь открылась минут через двадцать. Гриф вышел. Лицо каменное. Плечи чуть перекошены, как всегда, когда он перестает держать спину усилием воли.

Андрей шел рядом. Улыбался вежливо. Благодарно.

— Вот и славно, — произнес он. — Благодарю вас от лица Господа нашего и всего трудового коллектива.

Гриф ничего не ответил. Только сказал:

— Пойдемте. Тут все.

И они пошли.

Без слов. Без взгляда назад. Только Олеся, проходя мимо Андрея, вдруг остановилась. Он посмотрел на нее с интересом.

— Бог у вас... очень голодный.

— А какой еще должен быть Бог? — удивился Андрей.