Болезнь Альцгеймера: новый подход к лечению с помощью фокусированного ультразвука

Фокусированный ультразвук уменьшает количество амилоидных бляшек, улучшая состояние больных

Болезнь Альцгеймера – одно из наиболее распространенных дегенеративных заболеваний центральной нервной системы, которое характеризуется прогрессирующими нарушениями памяти, речи и когнитивных способностей человека. Результатом болезни Альцгеймера является деменция – приобретенное слабоумие, среди симптомов которого стойкое снижение познавательной деятельности с утратой ранее полученных знаний и практических навыков, а также сложность или невозможность усвоения новой информации. Чаще всего болезнь Альцгеймера диагностируется у людей старше 65 лет, но в редких случаях она может возникнуть и в более раннем возрасте.

Об ослаблении памяти и снижении умственных способностей у пожилых людей рассуждали еще древнегреческие врачи и философы. Но впервые это состояние описал в 1907 году немецкий психиатр Алоис Альцгеймер, именем которого впоследствии и было названо указанное заболевание. В настоящее время в мире насчитывается около 46 миллионов человек, страдающих различными формами болезни Альцгеймера, и ожидается, что к 2050 году их число возрастет в 3 раза. Это может стать серьезной проблемой для мировой системы здравоохранения.

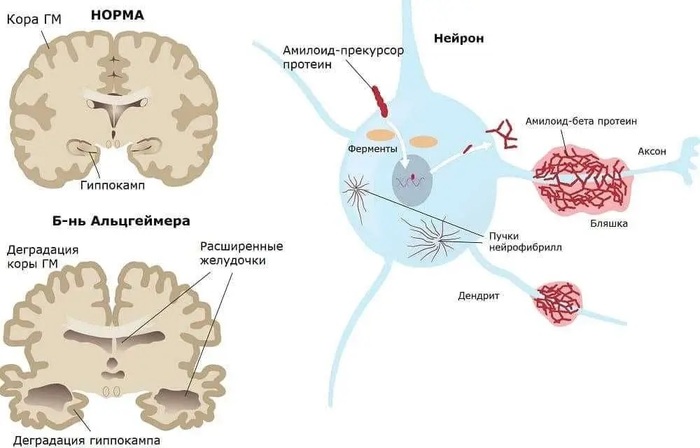

В настоящее время все еще не установлена точная причина возникновения болезни Альцгеймера. Считается, что ключевой особенностью заболевания является образование амилоидных бляшек в тканях головного мозга. Амилоидная бляшка представляет собой скопление особых пептидов, называемых бета-амилоидами, запускающих сложный комплекс процессов на биохимическом и клеточном уровнях, который в конечном итоге приводит к нейродегенеративным изменениям в мозге.

Болезнь Альцгеймера (Источник изображения: https://newneuro.ru/simptomy-alczgejmera-u-molodyh/)

К сожалению, на сегодняшний день не существует способов вылечить болезнь Альцгеймера или хотя бы остановить ее развитие. Ученые проводят поиск препаратов, которые смогут препятствовать накоплению пептидов в тканях головного мозга или устранять уже сформировавшиеся амилоидные бляшки. Перспективным направлением в этой области считается использование антиамилоидных препаратов (так называемых антиамилоидных антител). Но их эффективность недостаточно высока из-за наличия гематоэнцефалитического барьера (ГЭБ).

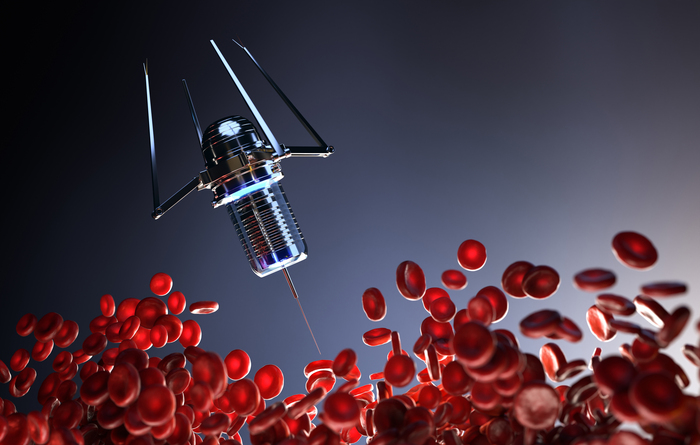

ГЭБ – это физиологический механизм, создающий защитный барьер между кровеносной и центральной нервной системами. Другими слова, ГЭБ выполняет функцию фильтра и препятствует попаданию в головной мозг токсинов, патогенных микроорганизмов и других чужеродных субстанций (в том числе и антител), циркулирующих в крови. Этот барьер жизненно необходим, но он ограничивает проникновение лекарственных препаратов в ткани мозга. Для решения этой проблемы ученые предлагают использовать фокусированный ультразвук (ФУЗ) – метод локального воздействия ультразвуковым излучением на глубоко расположенные ткани организма. Проведенные исследования показали, что ФУЗ позволяет временно повысит проницаемость гематоэнцефалитического барьера.

В последние несколько лет учеными из разных стран проведен целый ряд исследований, направленных на разработку методики совместного использования фокусированного ультразвука и антиамилоидных препаратов. В результате такого комплексного применения наблюдалось частичное устранение амилоидных бляшек в головном мозге испытуемых и, соответственно, ослабление проявлений симптомов болезни Альцгеймера.

Неожиданные, но многообещающие результаты получила в своем недавнем исследовании группа ученых под руководством доктора Джин Ву Чанга, нейрохирурга из Университетской клиники Анам в Южной Корее. Ученые предположили, что уменьшить количество амилоидных бляшек возможно и без использования лекарственных препаратов, благодаря только лишь воздействию сфокусированного ультразвука на обширные области головного мозга, пораженные болезнью.

В проведенном исследовании приняли участие шесть женщин в возрасте от 50 до 85 лет, страдающих болезнью Альцгеймера. Каждая из них прошла три сеанса лечения фокусированным ультразвуком с интервалом в два месяца. Ученые воздействовали методом ФУЗ на лобные доли головного мозга испытуемых с помощью ультазвуковой системы ExAblate Neuro с частотой 220 кГц, поскольку известно, что именно эти участки мозга наиболее подвержены дегенеративным изменениям. Перед каждым сеансом и после его завершения исследователи проводили МРТ-сканирование головного мозга и нейропсихиатрическое тестирование участниц.

Проведенные исследования, результаты которых были опубликованы в журнале Journal of Neurosurgery, показали, что предложенный протокол лечения фокусированным ультразвуком не только значительно повысил проницаемость ГЭБ, но и привел к существенному уменьшению количества амилоидных бляшек в тканях головного мозга испытуемых. Кроме того, нейропсихиатрическое тестирование выявило значительное снижение проявлений симптомов болезни Альцгеймера у всех участниц научного эксперимента. При этом какие-либо побочные эффекты не были зарегистрированы. В своей работе доктор Чанг отмечает, что данное исследование позволяет глубже понять механизмы открытия гематоэнцефалитического барьера и закладывает прочную основу для дальнейшего изучения возможностей эффективной доставки лекарственных препаратов в пораженные участки головного мозга.

Несмотря на многообещающие достижения, исследователи подчеркивают, что количество участников эксперимента слишком мало, и для подтверждения полученных данных необходимо провести более масштабные исследования. Тем не менее эти результаты вселяют надежду на появление в ближайшем будущем методов, способных излечить болезнь Альцгеймера или хотя бы остановить ее развитие.

Еще больше интересных статей и захватывающих видео вы сможете найти на нашем Дзен-канале: ГОРОД НАУКИ | Дзен,

а также на нашем сайте: Научно-популярный онлайн-журнал "Город науки".