Чем для машиниста отличается развёрнутый жёлтый флаг от свёрнутого?

Сижу за пультом электропоезда. Ясный летний день, птички поют. В поле зрения вдалеке попадает человек. Одет в оранжевую жилетку и униформу, как положено, в руке жёлтый флажок. Развевается его ткань на ветру. Я произношу:

- Не понял. В бланке ведь ничего нет, - снижаю скорость до 25 км/ч и одновременно смотрю в бланк предупреждений. Как и думал, никаких ограничений скорости нет. Помощник тоже в непонятках.

Делать нечего, следуем с такой скоростью, человек с развивающимся флажком становится всё ближе. Уже можно рассмотреть: парнишка совсем юный, хорошо, если ему лет девятнадцать. До меня дошло. Показываю ему рукой, словно флажок скручиваю, но он лишь нахмурился, ничего не поняв.

Вызываю дежурного по станции, ограничивающей этот перегон. Называю километр, пикет нахождения этого парня, спрашиваю, есть ли в этом месте ограничение скорости. "Нет там ничего", - говорит. Вдалеке вижу путейцев, отошедших от рельсов, то есть паренёк с флажком стоял не просто так, но, видимо, никто ему толково не объяснил, что он должен делать. Говорю дежурному:

- Тогда свяжитесь с путейцами на перегоне в том месте или с самим сигналистом и расскажите, чем отличается свёрнутый флаг от развёрнутого. Стоит человек с развёрнутым.

Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте гласит:

66. Обходчики железнодорожных путей и искусственных сооружений и дежурные по железнодорожным переездам на перегонах при свободном от железнодорожного подвижного состава железнодорожного пути должны встречать поезда:

в светлое время суток - со свернутым желтым флагом;

в темное время суток - с прозрачно-белым огнем ручного фонаря.

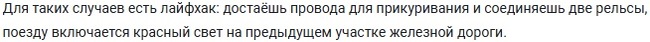

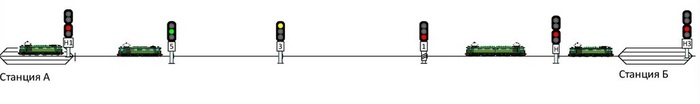

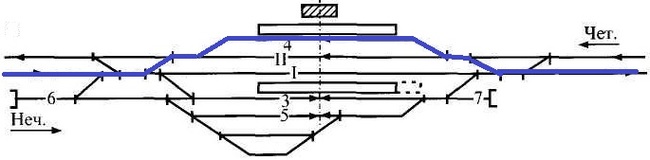

Выглядит это так:

А вот если флаг развёрнут, то вступает в силу другой пункт:

59. Ручными сигналами предъявляются требования:

1) ...

2) ) желтым развернутым флагом в светлое время суток и желтым огнем ручного фонаря в темное время суток - разрешается движение со скоростью, указанной в предупреждении или в локальном нормативном акте владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования), а при отсутствии этих указаний на железнодорожных путях общего пользования со скоростью - не более 25 км/ч, на железнодорожных путях необщего пользования - не более 15 км/ч.

Вот такие тонкости. Или толстости.

Надеюсь, будет пареньку урок, и он больше не будет ошибаться.)