Введение в социальную демагогию

Кто сказал, что ложь должна быть неубедительной? Что она не может поблескивать стеклами академических очков, не искриться остроумием, сарказмом, не подавлять научным авторитетом, не демонстрировать несокрушимую уверенность в своей правоте? Что она не в силах вызывать благоговение чеканностью формулировок, оригинальностью терминов, парадоксальностью и смелостью суждений? Кому нужна не изящная, топорно сработанная поделка? Какая польза ото лжи, в которую никто не верит?

Когда появляется ложь? Очевидно, когда есть мотив, выгода, частный интерес. Не будь мотива, очень скоро ложь осталась бы лишь в форме безобидных первоапрельских розыгрышей. Никакая ложь не может быть полезной обществу в целом. Она всегда имеет своего хозяина, интересы которого обслуживает. Ложь, обслуживающая консолидированный интерес господствующего класса, внедряется в общественное сознание, становится заблуждением, дезориентирующим человека, формирующим в нем мнимые ценности, направляющим усилия воли на достижение ложных целей. Смогут ли эти классы оставаться господствующими без тотального использования обмана, демагогии, подтасовки фактов, без контроля и управления общественным сознанием? Фарисейское неприятие лжи и есть первая ложь буржуазной общества.

У человека нет естественной потребности во лжи. Прибегать к ней его побуждают внешние обстоятельства. Вынужденный говорить неправду, человек испытывает внутренний дискомфорт, чувствует угрызения совести, изыскивает оправдательные аргументы для своего поведения. И все же, не смотря на это, мир вокруг нас до краев заполнен разного рода предрассудками и заблуждениями самой причудливой морфологии. Начиная от простейших бытовых манипуляций с целью сокрытия истины и кончая изощренной ложью видных ученых, лауреатов всяческих премий, писателей, общественных и политических деятелей.

Ложь есть форма интеллектуального насилия над человеческой личностью. Ну, а где насилие, о свободе говорить не приходится. Человек, дезориентированный ложью, поступает вынужденно, направляемый внешней волей в определенном направлении. И я не вижу причин, по которым изощренное интеллектуальное насилие должно рассматриваться снисходительнее, чем прямое физическое надругательство. Особенно, когда оно применяется по отношению к обществу в целом. И наказание должно быть возрастающим. Обманул одного - всего лишь плевок в лицо. Утерся, пошел лгать следующему. Обманул тысячу - всего лишь десять лет ударного труда на лесоповале. Обманул миллионы - пуля в затылок.

В не столь давние времена авторитет печатного слова был непререкаем. Тем более, невозможно было себе представить прямую ложь в советском школьном или вузовском учебнике. Не существовало серьезных общественных сил, заинтересованных во лжи. По степени достоверности с учебниками могли соперничать разве что брошюрки с таблицами Брадиса. В докомпьютерной и докалькуляторной эре, для определения величин логарифмов или значений тригонометрических функций приходилось пользоваться этими пособиями, бывшими, наверное, самыми правдивыми книгами в истории человечества.

Теперь имеются общественные классы со своими вполне структурированными интересами. Все как у людей, эксплуататоры, т. е. воры - буржуазия, класс наемных работников, прослойки всяческие в виде поповщины, «интеллигенции», госаппарата - дворовой челяди новых барей. Естественно, «демократическим» реалиям должны отвечать и новые учебники, задачей которых стало уже не «тоталитарное» воспитание всесторонне развитой, свободной человеческой личности, а поточное производство узкоспециализированных рабов, холопов, винтиков в огромном механизме грабежа и насилия, в который превращена некогда великая держава. Хороший раб должен быть не только профессионально грамотным, исполнительным, дисциплинированным работником, но и иметь «правильное» понимание жизни, дабы потом господам не пришлось тратиться на патроны, расстреливая демонстрации возмущенных трудящихся.

Низко лгать любому человеку. Однако, подлость наивысшей пробы - лгать молодым людям, только вступающим в жизнь, смотрящим на мир открытыми, чистыми глазами, жаждущим добра, справедливости, правды. К тому же, в порядке рыночной самоокупаемости, еще и требуя за такое «образование» немалые деньги.

Поводом, побудившим меня начать статью столь пространным размышлением о лжи, явилась попавшая мне на глаза книжонка «Введение в социальную философию» К. Х. Момджяна, рекомендованная для студентов вузов Министерством образования РФ. Признаюсь, не без опаски раскрыл я сей ученый труд, и с первых страниц понял - интуиция не подвела. Уже на странице 11 читаю:

«В подобной ситуации, полагают прагматики, глобальные теории общества становятся опасным проявлением «гордыни человеческого разума», который вдохновляется иллюзорным стремлением познать непознаваемое в тщетной надежде изменить неизменное. В самом деле, разве не достойна насмешки или сожаления «интеллектуальная нескромность» людей, которые - не умея спрогнозировать личную жизнь на ближайшую неделю или месяц, не будучи способными контролировать поведение собственной семьи, - все же смело берутся за расчет и прогноз тектонических подвижек истории, стремятся «свободно творить» ее, изменять в желаемом направлении, утверждать свое господство над многовековыми укладами общественного бытия.

Именно это горделивое стремление человека, который не понимает всей меры своей ограниченности, не способен мириться с естественными и неизбежными тяготами исторического бытия (такими, к примеру, как непреодолимое фактическое неравенство людей), породило, как полагают сторонники социального прагматизма, многие из катастроф XX века и, прежде всего, коммунистический эксперимент, проведенный под флагом революционаристской доктрины Маркса. Мало того, что марксизму присущ «розовый гносеологический оптимизм», наивная вера в тотальную познаваемость мира, не ставящая никаких «разумных» преград философской любознательности. Страшно то, что он настаивал и настаивает на превращении соблазнительных философских постулатов в «инструкцию» по радикальной перестройке основ человеческого бытия в мире. Именно с этой целью создавалась глобальная доктрина («активная утопия», по выражению 3. Баумана), призванная установить пути и способы перехода от «предыстории» к подлинной истории человечества, в которой нет и не может быть места стихийности, тождественной несвободе».

Все. Дальше можно не читать. И хотя я, для очистки совести, просмотрел книгу до конца, единственным моим чувством было горькое сожаление о незавидной доле несчастных студентов, с подачи Министерства образования, вынужденных забивать свои головы подобной галиматьей. Чтобы не быть голословным, разберемся с изложенными постулируемыми утверждениями с позиций этики и логики.

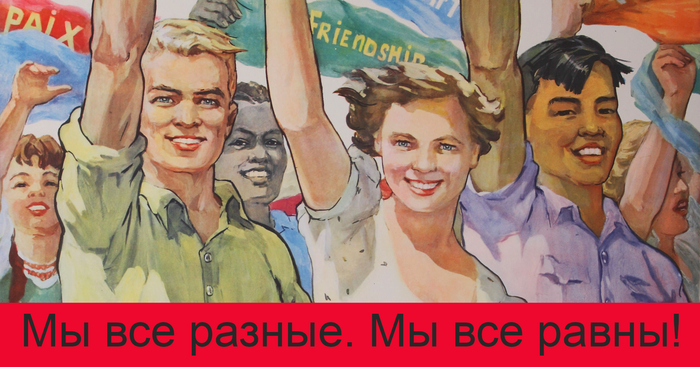

Автор вскользь, не акцентируя излишне внимания, как само собой разумеющееся, декларирует «фактическое неравенство людей», определяя его даже, как «непреодолимое». Назидая нас, живите, миритесь с «естественными и неизбежными тяготами» неравенства. Бог терпел и нам велел. Но из чего следует неизбежность неравенства? Из того, что все люди разные? Да, люди действительно все разные, нет двух одинаковых личностей на планете и, надеюсь, никогда не будет. Есть мужчины и женщины, блондины и брюнеты, африканцы и европейцы, немцы и китайцы, талантливые и не очень, здоровые и больные, красивые и некрасивые, молодые и старые. Причем каждый человек неповторим и самобытен, каждая человеческая личность бесценна. Именно человеческая личность является высшей этической ценностью. И если мне кто-то скажет, что есть нечто более важное, чем человек, ему придется очень серьезно потрудиться с обоснованием столь оригинальной мысли. Но если человек есть высшая ценность, то операции сравнения между людьми недопустимы! Как сравнение бесконечных величин в математике. Неравенство предполагает, что есть более «ценные» и менее «ценные» люди, что неприемлемо с позиций этики. Сравнивая одного человека с другим, мы, тем самым, приравниваем их к товару, определяем их относительные «ценности». При этом, ни один человек, сам себя «товаром» не считает, рассматривая себя и свою жизнь превыше любых материальных ценностей. Не могут же всю люди на планете быть неправы, а один «мыслитель», с концепцией «естественного неравенства» в голове, обладать высшим знанием! Думаю, и сам автор не исключение из правил, и также считает свою жизнь наивысшей ценностью. Почему же он не хочет признавать права на сверхценность для всех прочих смертных?

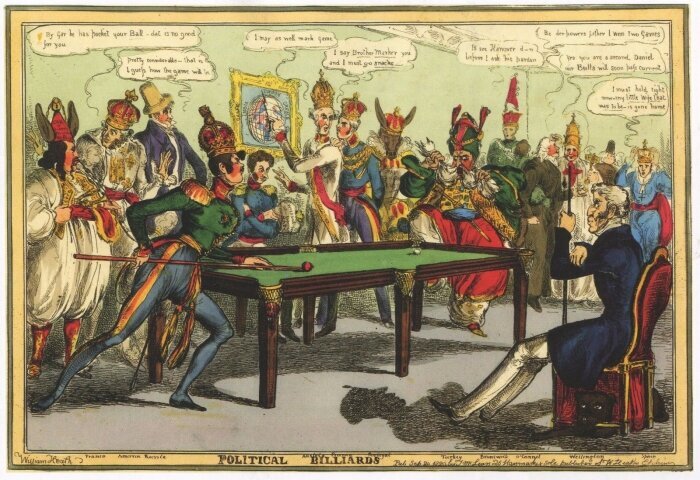

Вот такие милые «пустячки» с «естественным неравенством» разных блудливых «философов» служили «теоретическим» обоснованием всех человеческих страданий и несправедливостей, стоили человечеству морей крови, бесчисленных жертв и ненужных лишений. Только скажи, «Мы, немцы!», «Мы, американцы!», «Мы самые!», «Дай мне!», «Мое!», «Хочу больше!», и тут же найдется подходящая «теория», обосновывающая «право» одних быть превыше других в расовом, национальном, конфессиональном, социальном, имущественном, сословном или каком-нибудь ином отношении. Найдутся охотники копаться в родословных, измерять линейкой длину носа, ширину черепа, размер капитала, выстраивая людей по категориям, - этих направо, а вот этих налево.

Пафосная декларация о «гордыни человеческого разума» сводится к отрицанию возможности всякого осмысленного преобразования общественных отношений. Да еще с ерничаньем относительно невозможности спрогнозировать свою личную жизнь на неделю. Автор иронизирует над попытками «изменять в желаемом направлении, утверждать свое господство над многовековыми укладами общественного бытия». И это социальная философия? Это научная дисциплина, претендующая на выявление закономерностей общественного развития? Автор вменяем? Вся история человечества есть непрерывное социальное проектирование, модификация общественных отношений в соответствии с уровнем развития производительных сил. Разве буржуазные революции не были именно «изменением многовековых укладов»? Американская конституция не посягала на устои? «Многовековым укладом» было рабовладение. До XXI века терпеть его надо было? Да может, тогда лучше из пещер было не вылезать?

Тезис о «непредсказуемости» будущего, как бы вытекающий из «непредсказуемости» поведения индивидуума, тут же рассыпается в прах даже при простейших рассуждениях. Да, мы не можем точно спрогнозировать поведение каждого болельщика на стадионе. Но это и не нужно. При проектировании стадиона вполне можно подсчитать оптимальное число проходов, протяженность заградительных барьеров и т. п. Можно предусмотреть даже такое, казалось бы, совершенно случайное событие, как конфликт между болельщиками разных команд. Концепция «непредсказуемости» поведения индивидуума проистекает из экзистенциалистически трактуемой свободы воли, якобы стихийно продуцируемой желаниями субъекта. Однако человек, как существо, претендующее на разумность, руководствуется все же соображениями целесообразности, а не произвольных, независящих от внешних обстоятельств хотений. Потому его действия и предсказуемы и прогнозируемы. Следовательно, и пути развития общества познаваемы

Такой прием манипулирования истиной, когда в основу кладется верное утверждение, но вывод умышленно навязывается ложный, называется демагогией. Тезис, что поведение каждого болельщика может быть заранее неизвестным верное, но вывод, что на этом основании нельзя рассчитать поведение болельщиков - ложный. Так же как и при подбрасывании монеты, мы не можем знать, какой стороной она ляжет на землю, но мы точно знаем, что после миллиона подбрасываний число выпадений «орла» будет составлять 50,0% от их общего количества. Из неустроенности чьей-то семейной жизни делать вывод о принципиальной непознаваемости хода исторического процесса, значит прибегать к демагогии в чистом виде.

Вся человеческая активность направлена на проникновение в будущее. Бросая семя в почву, крестьянин прогнозирует будущее на несколько месяцев вперед. Поступая в институт, молодой человек планирует свое будущее на годы. Направленность развития человечества есть сумма векторов этих атомарных проникновений в будущее, которое только и делает его осмысленным. И если нас интересуют глобальные закономерности общественного развития, а не случайные флуктуации процесса, то мы не можем не видеть стремительного, лавинообразного переключения к устойчивому, рациональному общественному устройству. Мы не можем отрицать все более возрастающую роль разума в модификации общественных отношений.

А что такое, бюджеты государств, реформы, «национальные проекты», как не планирование будущего? Каждый шаг в будущее был освещен чьим-то разумом, чьим-то пассионарным порывом к равенству, справедливости и свободе. Человечество проделало длинный путь к пониманию того, что целью развития общества является сам человек, а не капитал, прибыль, нация или раса.

Ход истории можно представить в виде хроники последовательного преодоления неравенства, начиная с самых откровенных форм, таких как прямое рабовладение или сословное неравноправие, и кончая вопиющим социальным, имущественным неравенством буржуазного общества. Коммунистическая формация освобождает человека от неравенства в отношениях собственности. Понимание этого, сознательное стремление к коммунистическим отношениям, как к единственно возможной устойчивой, непротиворечивой форме общества, основанной на ценностях абсолютной этики, уменьшает невосполнимые человеческие потери, минимизирует риск самоуничтожения человечества.

Как бы читателю понравилась такая ситуация. Тонет океанский лайнер. Выходит светловолосый господин и начинает перед пассажирами читать лекцию о «естественном неравенстве» людей, в силу чего блондины должны иметь преимущественное право на места в спасательной шлюпке. Пожалуй, в данном случае, реакцию окружающих предсказать не трудно. Скорее всего, блондинистый «теоретик» первым полетел бы за борт. Но когда такие же вещи сочиняются «философами», с целью оправдания социального неравенства в обществе, парадоксальным образом, ни их благополучию, ни даже их репутации ничего не грозит! Как правило, подобные «писатели» занимают место в верхней, привилегированной части общества, и, по сути дела, заняты обслуживанием как своего, так и совокупного корпоративного интереса этого слоя. Заняты именно «доказательством» своего законного права на «место в шлюпке».

Еще более тягостное впечатление произвело агрессивное, воинствующее невежество «философии» некоего И. Гарина с многообещающим названием «Что такое философия и что такое истина». Я приобрел сей плод мудрости случайно в букинистическом магазине, чтобы занять время в дороге чтением. Настораживало уже предисловие, где автор предупреждал: «Читатель, взявший в руки мою книгу, будь бдителен! Пред тобою первая посткоммунистическая история мысли, написанная по эту сторону железного занавеса на развалинах самой мысли». Подобающую случаю бдительность я не проявил и выложил 95 руб. за увесистый фолиант, заинтригованный возможностью приобщения к произрастающей из «развалин мыслей» истине. Мне следовало внять предупреждению. Ничего более безграмотного и тенденциозного читать мне еще не доводилось.

Вот, например: «Истины так же множественны, как человеческие лица, и так же относительны, как их красота». Это про то, что молодежь сейчас иронически называет «тараканами в голове». Множественны могут быть заблуждения, как в приведенной самим же автором неплохой цитате «самоуверенного оксфордского профессора Иохима»: «Истины не ходят тьмами. Только обманы». Добавлю, «обманы» на то и обманы, что бы быть похожими на истину.

А как вам понравится: «Отсюда главный итог коммунизма - свыше ста миллионов (100 000 000) репрессированных за 70 лет «монолитности»...»? Это в контексте «философского» обоснования «множественности» истин, «плюрализма», как антитезы монизму. Однако автору этого мало. Монизм он отожествляет с «экстремизмом». То есть, все, что «единственно верно» есть экстремизм. Не догадываясь, что сам при таком раскладе становится экстремистом. Действительно, если у него «единственно верная» точка зрения о «правильности» плюралистической картины мира, то чем тогда он не террорист? Экстремистом становится всякий имеющий хоть какую-то точку зрения. Следовательно, не экстремист, по автору, тот, кто не имеет никакой точки зрения ни на что, не имеет никакой мысли. Тогда, что же такое идиотизм?

Учитывая злободневность темы, хочу дать свое определение экстремизма. Любая точка зрения, не признающая человеческую личность высшей ценностью есть экстремизм. Оправдание неравенства в любой его форме есть крайний экстремизм. Любое «учение» не исходящее из примата абсолютных этических ценностей есть самое оголтелое экстремистское словоблудие.

Ознакомление со всем текстом не приблизило меня к постижению истины, в каком бы то ни было виде. Да и не входило это в задачи автора. Судя по его экспрессивному, тотальному отрицанию всей марксистско-ленинской философии, глумлению над советской историей, цели перед ним стояли совсем другие. Какие-нибудь «неправительственные», «некоммерческие» фонды наших новых политических «партнеров» услугу проплатили, «философ»-шаман, вприсядку вокруг «развалин мыслей», с уханьем, взыванием к духам предков и битьем в антикоммунистический бубен, средства «отработал». Ничего личного, только бизнес!

Какой интерес заокеанскому налогоплательщику финансировать внедрение «тараканов» в головы «дорогих россиян», заполняя полки библиотек подобной «философией», читатель может догадаться и без моих разъяснений. Уж явно не для того, чтобы создавать себе геополитического конкурента в образе сильной, процветающей России.

Нельзя недооценивать опасность такого рода «философской», «политологической», «исторической», «культурологической» мерзости. Удар врагом наносится расчетливо и системно, используя агентов влияния в государственных органах власти, ответственных за формирование мировоззрения нашего подрастающего поколения. Удар наносится по молодежи, по будущему страны. И возмездие за это деяние должно быть соответствующим, как за сознательный обман миллионов.

Ложь имеет одну очень неприятную особенность. Любое суждение, имеющее в своей основе ложное утверждение, также становится ложным, тем самым, обессмысливая цепочки правильных с точки зрения формальной логики рассуждений. И если исходный ложный посыл глубоко запрятан, то благодаря внешней «правильности», логичности этих рассуждений, выводы ошибочно могут быть восприняты как истинные.

Например, широко распространенное утверждение о большей эффективности производства в условиях частной собственности в сравнении с общественной не доказывается, а постулируется, принимается на веру, как нечто само собой разумеющееся. Хотя, это самая примитивная ложь, рассчитанная на широкие обывательские массы. Изъятие прибавочной стоимости в пользу частного лица, эффективность производства может только уменьшить. Что и доказывает весь постперестроечный опыт «экономических реформ» в России.

Аргументацию вора, простите, «собственника», можно было бы не принимать во внимание, если бы не распространенность подобного некритического отношения к «эффективности» частной собственности и в среде оппозиции. Вместо решительного и безоговорочного отрицания какой бы то ни было ее полезности, выявления ее противоречия с фундаментальными этическими нормами, она пускается в невразумительные рассуждения о «рыночном социализме», «социализме с человеческим лицом», «общенародном государстве», «национальном капитале» и прочих семантических пустышках.

Как же отличить ложь, демагогию от истины? Принято считать, что критерий истины - практика. В этом, в принципе верном утверждении, скрыта возможность манипулирования истиной. Предположим, некий неосмотрительный гражданин вывалился из окна пятого этажа и при этом остался жив. Кажется, можно сделать вывод, что падение с пятого этажа не смертельно. Пожалуйста, подтверждающий факт! Тем не менее, такое заключение будет ложным. Истинным будет вывод об определенной вероятности остаться в живых после падения. В приведенном случае нет сил заинтересованных во лжи, потому она и не востребована. Но когда появляется мотив, следует быть предельно внимательным. Вам будут лгать. Надо смотреть в корень, в исходные, зачастую скрытые от взгляда посылы.

Вот два утверждения, из которых:

«Надо дать инициативным, предприимчивым людям возможность зарабатывать» - ложно;

«Надо дать инициативным, предприимчивым людям возможность работать» - истинно.

Мошенник, используя сложившийся в советское время стереотип, когда «зарабатывать» можно было лишь работая, получая за труд заработную плату, переносит акцент с общественной пользы на частный интерес. Небольшая ловкость рук и шарик уже под другим наперстком.

Если исходные соображения с этической точки зрения безупречны, тогда только следует проверять суждение дальше, на правильность логических выводов. Кто-то заявит: «Человек - главная ценность, его права превыше всего. У него есть священное и неприкосновенное право частной собственности». Здесь «право собственности» логически не следует из верного утверждения о ценности человека и, более того, противоречит ему, следовательно, утверждение ложно. Безусловное соответствие этике и трезвый логический анализ - самый надежный метод фильтрации истины.

Марксизм провозглашает конечной целью общественного развития построение бесклассового коммунистического общества, на основе абсолютных этических ценностей, на основе равенства всех людей. Это не предположение и не гипотеза, это истина. Можно дискутировать по путям достижения коммунизма, по стратегии и тактике борьбы за него, формах переходного социалистического общества, но, как я уже не раз писал, реальность наступления коммунизма не вызывает никаких сомнений. Уже одно это заставляет относиться к марксизму-ленинизму со всей серьезностью, как к мощному инструментарию научного познания мира.

Единственное достоинство лжи - ее ограниченность во времени. Ложь - скоропортящийся товар и не может быть слишком долгой. Проходит время и она становится явной, обнажая скрытый от посторонних глаз чей-то корыстный интерес, чей-то расчет, чью-то алчность. А сам лжец предстает перед ироничными взглядами окружающих с беспомощным лепетом, что его не так поняли. Создавая еще одну жалкую ложь, которой уже никто не верит...