Больше 30 лет прошло с момента публикации статьи Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию», и уже можно с уверенностью сказать, что сделать это не удалось. Более того, ясно, почему: в силу недостаточной цивилизованности русской элиты. И даже ясно, что и как надо сделать для обустройства. Об этом ниже.

Александр Исаевич в своей статье описал ключевой момент цивилизации, ее основу: «Права человека» – это очень хорошо, но как бы нам самим следить, чтобы наши права не поширялись за счёт прав других? … Устойчивое общество может быть достигнуто … на сознательном самоограничении: на том, что мы всегда обязаны уступать нравственной справедливости … . … свобода хватать и насыщаться есть и у животных. Человеческая же свобода включает добровольное самоограничение в пользу других. Наши обязательства всегда должны превышать предоставленную нам свободу. Только бы удалось – освоить нам дух самоограничения и, главное, уметь передать его своим детям. Больше-то всего самоограничение и нужно для самого человека, для равновесия и невозмутности его души».

Это и есть цивилизация, главный элемент той идеологии, которую Евгений назвал истинным либерализмом.

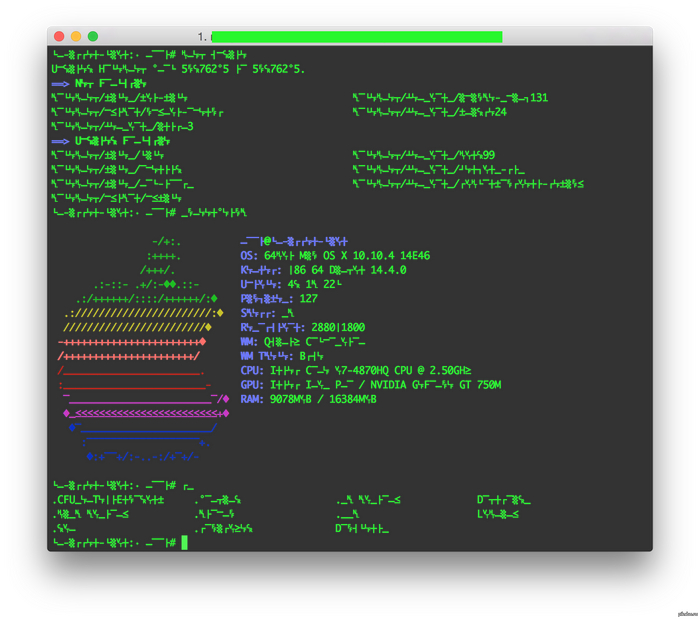

Александр Солженицын по степени цивилизованности намного опередил свое время и свое окружений. Если подсчитать его индекс цивилизованности по 20 факторам (см. «Индекс цивилизованности – способ формирования новой элиты России»), характеризующий умение человека рационально рассуждать, его социально-психологические личные качества, а также представления об обществе и экономике, то он окажется на уровне около 60 баллов. Это очень много, примерно столько же, сколько у таких известных исторических деятелей как Франклин Рузвельт, Людвиг Эрхард и Пак Чон Хи (у них он находится где-то в районе 70-80).

Из российских политических деятелей близкое значение индекса было только у Евгения Примакова. У Владимира Путина он сейчас на уровне 12,5 баллов (см. «Индекс цивилизованности Владимира Путина в 6 раз ниже индекса Франклина Рузвельта, но выше, чем у Джо Байдена»). У российских финансистов Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова он где-то минус 20-30, у Джо Байдена – минус 5-10. Это, разумеется, приблизительная оценка, но она позволяет примерно сопоставить способности людей к эффективному управлению на любом уровне.

Почему идеи Солженицына не реализованы?

Есть проблемы с цивилизованностью (в используемом нами определении этого понятия) и у Александра Солженицына. Это наглядно проявилось в том проекте в сфере государственного управления, который, по его мнению, поможет обустроить Россию.

Это местная власть (земство), о которой он написал следующее: «Все указанные недостатки почти никак не относятся к демократии малых пространств: небольшого города, посёлка, станицы, волости (группа деревень) и в пределе уезда (района). Только в таком объёме люди безошибочно смогут определить избранцев, хорошо известных им и по деловым способностям и по душевным качествам. Здесь – не удержатся ложные репутации, здесь не поможет обманное красноречие или партийные рекомендации. Это — именно такой объём, в каком может начать расти, укрепляться и сама себя осознавать новая российская демократия».

Все это выглядит красиво, но чистейшей воды утопия, так как Александр Солженицын не учитывает природу человека. Люди в силу своей природы в принципе не способны безошибочно определить избранцев по деловым способностям и душевным качествам! Не умеют люди оценивать окружающих по таким параметрам, да и необходимыми сведения о своих соседях они не обладают. И в подавляющем большинстве они будут выбирать не достойных кандидатов, а представителей местных кланов, в том числе и криминальных. Александр Солженицын привел в пример швейцарский кантон Аппенцель, но на него нельзя ориентироваться. Подходящие примеры демократии малых пространств для России – это садоводческие товарищества, а также всевозможные товарищества жильцов. Удачные примеры самоуправления там – это исключения. Можно, кстати станицу Кущевская припомнить как реальную самоорганизацию власти в малых пространствах.

Свободная демократия малых пространств в условиях недостаточной цивилизованности общества обладает недостатком, которого Александр Солженицын не заметил: она приводит к власти кланов. Поэтому если последовать плану Солженицына, то Россия откатится на уровень первобытнообщинного общества, и ей придется заново проходить путь цивилизации к рабовладению, феодализму и капитализму. Кстати, эволюция России за последние 30 лет примерно так и идет: от диких девяностых к партийному строительству, до сих пор не законченному.

Александр Солженицын критиковал партии, и написал, в частности, что «Партийная борьба заменяет где уж там поиск истины — она идёт за партийный престиж и отвоевание кусков исполнительной власти. Верхушки политических партий неизбежно превращаются в олигархию. А перед кем отчитываются партии, кроме своих же комитетов? – такая инстанция не предусмотрена ни в какой конституции».

Данную критику партий следует признать полностью справедливой. Но это не означает, что партии перестают быть главным инструментом, обеспечивающим реализацию власти народа. С партиями плохо, но без них еще хуже! Партии и возникли в ходе цивилизации для того, чтобы компенсировать недостатки кланового общества. Поэтому надо вводить меры, ликвидирующие или компенсирующие указанные партии недостатки партий, в том числе и в Конституции, и в специальных законах о партиях. Что, кстати, имеет место в экономически развитых странах.

Партии – это один из инструментов цивилизации, которым надо уметь пользоваться, так как его можно направить против общества. Чтобы этого не произошло, и требуется в дополнение к установлению законодательных рамок для партий. Александр Солженицын слишком негативно отнесся к партиям, что, возможно, объясняется его впечатлениями от КПСС, которая представляет блестящий пример того, какой партия быть не должна.

Александр Солженицын придерживался слишком хорошего мнения о людях, что привело его, кроме переоценки положительных качеств демократии малых пространств, и к ряду других неверных предложений. Он призывал Россию разоружаться, хотя и верно отметил, что Россия освобождается от коммунизма в плохую для Европы время. Оно весьма нехорошее: европейская элита забыла об уроках двух мировых войн и готова воевать снова.

Цена цивилизованности

Таким образом, необходимо каким-то образом решить проблему выбора достойных людей как в местные органы власти, так и в руководстве партий, и государства.

Ранее в обществе проблему выбора достойных людей решалась введением специальных правил поведения в рамках религий – типа протестантской этики. Но религия сейчас сдала позиции, и это объективный процесс. Поэтому религию надо беречь и поддерживать, но она не сможет обеспечить нужный уровень нравственности в обществе. Необходимо рациональное, научное объяснение нравственных норм, то есть Просвещение в гуманитарной сфере. Это должно стать чем-то вроде протестантской этики в период формирования капитализма.

То есть, необходим объективный способ оценки способности людей к управлению. По каким параметрам надо определять такие способности? Александр Солженицын написал, что «по деловым способностям и душевным качествам». А по каким именно способностям и качествам? Неизвестно. И люди ответа на этот вопрос в своей массе не знают.

В то же время, сам Александр Солженицын написал, что «Только бы удалось – освоить нам дух самоограничения и, главное, уметь передать его своим детям». В данном случае он полностью прав, он определил то деловое и душевное качество, по которому надо выбирать руководителей, – их цивилизованность – способность освоить этот дух и воплощать его в общественной жизни и экономике. Например, протестантская этика как раз, по сути, и устанавливала правила самоограничения.

Именно с этой точки зрения оценивает человека индекс цивилизованности

(см. «Индекс цивилизованности – способ формирования новой элиты России»). Он

характеризует умение человека рационально рассуждать, его социально-психологические личные качества, а также его понимание и готовность следовать ограничениям его свободы в общественной жизни и экономике, необходимым для обеспечения свободы других членов общества (в рамках общественного договора).

Для наглядности связь эффективности управления и цивилизованности (умению следовать и воплощать в жизнь самоограничения) можно проиллюстрировать диаграммой, на которой видно, что у успешных руководителей индекс намного лучше, чем у тех, результаты деятельности которых оставляют желать лучшего.

Можно также отметить совпадение показателей, использованных в рейтинге, со многими вопросами, о которых писал Александр Солженицын в статье «Как нам обустроить Россию». Это также указывает на то, что факторы выбраны правильно.

Поэтому и требуется внедрить индекс цивилизованности для оценки чиновников, политических и общественных деятелей как обычными людьми, так и в рамках профайлинга, в том числе и на государственном уровне (для чиновников). Это позволит отбирать на эти должности достойных людей, а недостойных людей заставит действовать как достойных.

Умение действовать, соблюдая правила ограничения, чрезвычайно важно. То есть, недостаточно, допустим, разобраться с олигархами, недостаточно выдать каждому жители России по участку земли, недостаточно вынудить олигархов инвестировать деньги в России, недостаточно убедить Эльвиру Набиуллину снизить ставки по кредитам, недостаточно убедить Антона Силуанова перестать превращать деньги народа в сокровища, и т. д. Надо добиться того, чтобы эти люди сами разобрались в том, что значит соблюдать самоограничение в обществе, и начали это делать, после чего их рейтинг цивилизации поднимется, и они сами сделают не только то, о чем написано выше, но и многое другое. Они наконец-то поймут, что их прямая служебная обязанность – это не обеспечение хороших условий для иностранного капитала, а создание системы формирования национального капитала (распределенного среди широких масс населения).

Недавние события с заморозкой части золотовалютных резервов России западными странами наглядно продемонстрировал ошибку российских финансовых чиновников. Они много лет твердили, что создают резервы для использования в случае наступления серьезного кризиса. И вот кризис наступил, и тут Эльвира Набиуллина 28 февраля на пресс-конференции заявляет, что Банк России прекратил валютные интервенции, потому что не имеет возможности распоряжаться резервами. И чего, спрашивается, было их копить? Если бы хотя половину этих резервов направили бы в прошлые годы на поддержку национальной экономики и создание собственной системы формирования национального капитала, то сейчас в России можно было бы иметь и собственное производство микросхем, мобильных телефонов, легковых автомобилей, самолетов и прочей высокотехнологической техники. И девальвации рубля бы сейчас не было, и инфляция была бы в разы ниже.

И рубль российский был не самой недооцененной валютой в мире, а стоил бы примерно по паритету, то есть доллар был в пару раз дешевле, чем до нынешнего кризиса, а зарплата в стране была бы раза в 2 выше (в долларах). Может, и не такая большая как в США, но явно больше, чем в Польше и странах Балтии. Глядишь, и поток ученых был не из России в США, а наоборот. Да и Украина, может быть, стремилась бы вступить не в ЕС, а в Союзное государство России и Беларуси. И военная операция не понадобилась бы. И всего этого можно было бы добиться простым повышением индекса цивилизованности финансовых чиновников … Вот цена цивилизованности.

Конечно, предложенный метод расчета индекса (по 20 факторам), не является единственно возможным. Однако он близок к тому, что требуется, и точно характеризует способности человека к эффективному управлению в государстве.

Данный индекс еще не доделан до конца, и он не охватывает многие факторы, поэтому можно и даже нужно ввести какие-то другие индексы цивилизованности – в рамках разных теорий, в том числе и рамках здорового консерватизма.

Почти как новая этика

Это вопрос будущих исследований. Тут уместно вспомнить, что написал Александр Солженицын в конце своей статьи: «Моя задача была лишь – предложить некоторые отдельные соображения, не претендующие ни на какую окончательность, а только предпослать почву для обсуждений». Так обстоят дела и с индексом цивилизованности. Стоит задуматься над тем, почему успешные руководители в разное время, в разных странах, расположенных на трех континентах, обладали одинаковыми качествами, которые можно назвать цивилизованностью. Может быть, именно в этом причина их успеха? И, может быть, российским руководителям на всех уровнях власти стоит брать с них пример?

Чтобы это произошло, надо вводить данный индекс как новый вид профайлинга при выборе руководителей в органах власти, партиях и общественных организациях. Плюс следует добавить другой конкретный проект – энциклопедию цивилизации типа Французской энциклопедии, изданной в 18 веке в конце эпохи европейского Просвещения (см. «Сможет ли Россия стать центром европейской цивилизации?»). Эти два проекта, повторим, могут сформировать систему представлений, которая должна сыграть в современной цивилизации, а не только в России, ту роль, которую сыграла протестантская этика в годы формирования европейского капитализма. А менять при этом систему выборных органов власти в России нет никакой необходимости.

Если рассматривать эту статью как обсуждение соображений Александра Солженицына, то можно сказать, что ее суть проста: чтобы люди безошибочно определяли достойных кандидатов на выборах, они должны ориентироваться на то, в какой степени эти кандидаты осознают и используют в своей деятельности дух самоограничения. Народ и элита России должны наконец-то этот дух освоить. А для этого как раз и нужен индекс цивилизованности и новое Просвещение (для объяснения народу и элите, что такое сознательное самоограничение). Только когда жители России, перед тем, как проголосовать за кого-то, станут в первую очередь интересоваться его индексом, народные избранники начнут обустраивать страну не лишь бы как, а как следует.

Для того, чтобы обустроить Россию, мало стремиться использовать такие инструменты цивилизации как, в частности, демократия малых пространств и политические партии, надо еще уметь ими пользоваться. И введение индекса цивилизованности представляет собой способ правильного использования этих инструментов, без которого они могут нанести обществу вред.

Владимир Тарасов.